По ледяным кернам составлена полная летопись сезонных температур в голоцене

Используя данные ледового бурения в Антарктиде, ученые впервые восстановили полную климатическую летопись за последние 11 000 лет раздельно для летнего и зимнего периодов. Авторы показали, что сезонная температура в полярных регионах четко реагирует на циклы Миланковича и что именно летняя температура, а не среднегодовая, определяет режим таяния полярных льдов и колебания уровня Мирового океана.

Важнейшим источником информации о климате Земли за последние сотни тысяч лет являются ледяные керны — столбики льда, извлекаемые из скважин при бурении на ледяных щитах Антарктиды и Гренландии (рис. 1). Ежегодно выпавший снег в полярных областях уплотняется и превращается в лед. Год за годом, тысячелетие за тысячелетием слои снега и образующегося из него льда накапливаются. При этом воздух, заполнявший изначально пространство между снежинками, запечатывается в виде пузырьков в толще льда. Вскрывая их, ученые определяют состав атмосферы прошлого, а с помощью изотопного анализа восстанавливают температурные условия на планете. Наиболее представительная коллекция таких кернов собрана во время реализации Европейского проекта ледового бурения в Антарктиде (European Project for Ice Coring in Antarctica — EPICA) в 1996–2005 годах. Возраст самых древних из них составляет 800 тысяч лет.

Временное разрешение керна — самый короткий период времени, который может быть идентифицирован, — зависит от годового количества выпавшего снега и уменьшается с глубиной, так как лед спрессовывается под собственным весом. Поверхностные слои льда в керне обычно соответствуют одному году. Чем глубже, тем слои тоньше, и отдельные годовые слои перестают различаться. Толщина самых верхних слоев льда, образовавшихся в текущую межледниковую эпоху (голоцен), начавшуюся 11,7 тысяч лет назад, в принципе позволяет отследить изменения температур раздельно по сезонам (лето/зима), но главным препятствием при этом выступает так называемая проблема диффузии изотопов.

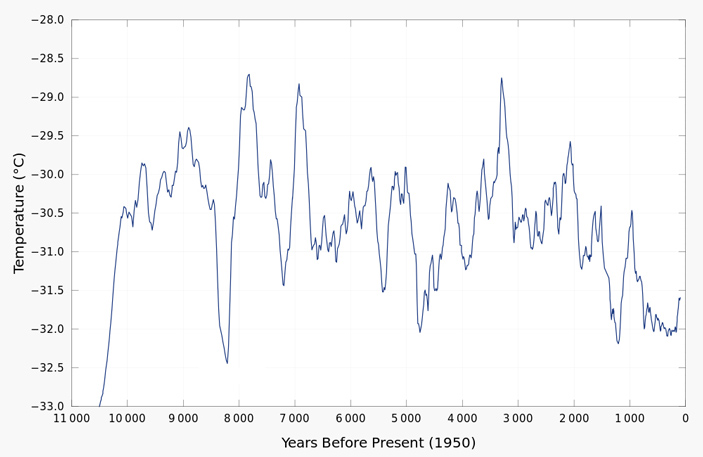

Дело в том, что верхние слои состоят не из монолитного льда. Их внутреннее строение напоминает пенопласт, в котором поры между гранулами заполнены воздухом. Проходят многие столетия, прежде чем этот пористый агрегат превращается в сплошной лед. И все это время происходит изотопный обмен между молекулами водяного пара в порах и льдом — смешение изотопов, относящихся к слоям разных сезонов, или, как говорят геохимики, естественное сглаживание. В итоге, из-за невозможности разделить летние и зимние значения, график температуры для голоцена получался довольно невнятным (рис. 2).

Рис. 2. График температуры в Центральной Гренландии за последние 11 000 лет, построенный по данным ледового бурения. Изображение с сайта en.wikipedia.org

Авторы недавнего исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, разработали новый способ интерпретации изотопных данных с учетом диффузии и применили его для анализа керна WDC, полученного при бурении Западно-Антарктического ледяного щита в рамках проекта West Antarctic Ice Sheet Divide ice core project (WAIS Divide). Это самый длинный ледяной керн, имеющийся в распоряжении ученых — 3405 м. Он охватывает временной промежуток около 68 000 лет.

Но авторов интересовала только его верхняя часть. Они поставили перед собой задачу, которую до этого не удавалось решить никому: построить скорректированный на диффузию график колебаний температуры в Западной Антарктике за последние 11 000 лет раздельно для летних и зимних сезонов. Ранее сезонные записи температур, восстановленные по ледяным кернам, охватывали только последние 2000 лет.

В качестве основного показателя исследователи использовали изотопный коэффициент δD, равный отношению дейтерия и протия (D/H) в образцах льда, отобранных через каждые 5 мм керна WDC, по сравнению со стандартным образцом VSMOW (Vienna standard mean ocean water), отражающим сегодняшнее соотношение изотопов водорода в водах Мирового океана (рис. 3).

Рис. 3. Изотопные отношения водорода δD: a — небольшой интервал, на котором показан пример того, как различаются первичные значения годовых максимумов (красные кружочки) и минимумов (синие кружочки) для первичных данных (пунктирная линия) и скорректированных с учетом диффузии (сплошная линия); b — амплитуды колебаний годовых значений δD; c — летние максимумы (красный график), зимние минимумы (синий график) и средние (сиреневый график) значения δD; горизонтальная линия — среднее значение для голоцена в целом. По горизонтали — возраст в тысячах лет. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Летние изотопные максимумы и зимние минимумы, полученные для каждого года, авторы с помощью определенного алгоритма преобразовали в температурные амплитуды и сравнили их с ранее реконструированными среднегодовыми температурами (рис. 4).

Рис. 4. a, b — изменчивость летних (a) и зимних (b) температур в Западной Антарктике за последние 11 000 лет, полученная авторами статьи, в сравнении с данными других моделей (ORBIT, GLAC1D, ICE-6G). Пунктиром показаны усредненные значения для 80° южной широты (в градусах Цельсия по отношению к средней температуре ХХ века). c — среднегодовая температура, полученная по керну WDC ранее (K. M. Cuffey et al., 2016. Deglacial temperature history of West Antarctica). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

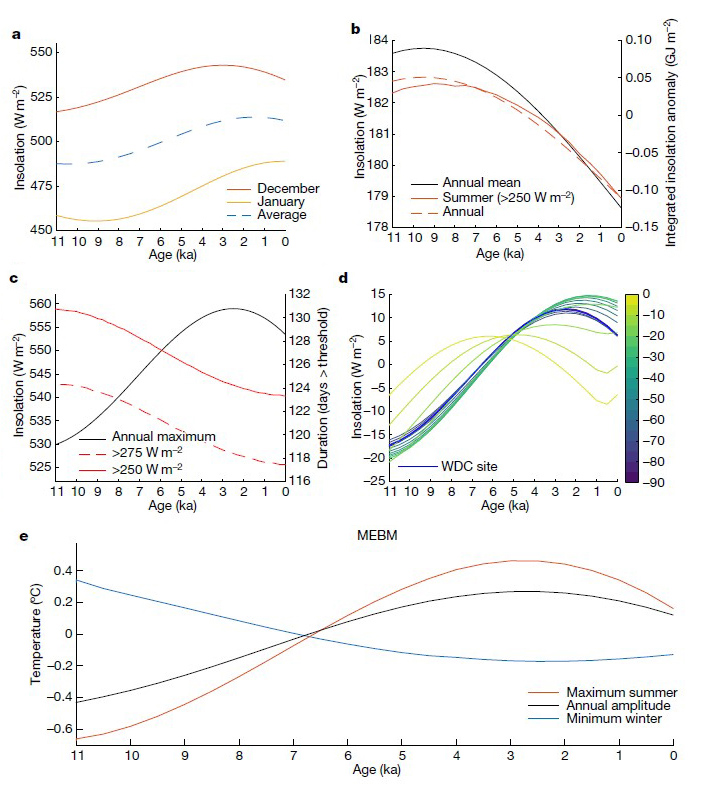

На графиках сезонных амплитуд видно, что летние температуры подвержены значительно большим изменениям, чем зимние, и именно они определяют цикличность среднегодовых колебаний. Чтобы понять причину этого, авторы сравнили их с общими трендами изменения продолжительности сезонов и летней инсоляции в регионе (рис. 5), полученными из климатической модели Хайберса (см. Peter Huybers), основанной на гипотезе циклов Миланковича (подробнее см. статьи Циклы Миланковича и Удлинение ледниковых циклов в плейстоцене может быть связано с ослаблением циркуляции океанических вод, «Элементы», 22.03.2019).

Рис. 5. Изменение инсоляции на уровне 80° южной широты в течение голоцена (по данным P. Huybers, 2011. Combined obliquity and precession pacing of late Pleistocene deglaciations): a — инсоляция (в Вт/кв. м) для декабря, января и среднее между ними; b — среднегодовая инсоляция (черная линия, в Вт/кв. м), летняя интегральная инсоляция выше порогового значения 250 Вт/кв. м (красная сплошная линия, в ГДж/кв. м) и годовая интегральная инсоляция (красная пунктирная линия, в ГДж/кв. м); c — максимальная интенсивность летней инсоляции (черная линия, в Вт/кв. м) и продолжительность лета в днях (красная сплошная линия — по пороговому значению 250 Вт/кв. м, красная пунктирная линия — по пороговому значению 275 Вт/кв. м); d — графики максимальной инсоляции (в Вт/кв. м) в зависимости от широты южного полушария (правая шкала). Место взятия керна WDC отмечено темно-синей линией; e — амплитуды расчетной температуры для 80° южной широты: красным показана максимальная летняя; черным — среднегодовая; синим — минимальная зимняя. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Основной вывод авторов статьи — главный фактор, определяющий начало и окончание ледниковых периодов, темпы таяния полярных льдов и уровень Мирового океана, это не среднегодовые температуры на планете (во многом контролируемые содержанием парниковых газов в атмосфере), а интегральная инсоляция (продолжительность летнего сезона и количество поступающей за это время солнечной энергии).

Исследователям также удалось доказать, что климатический оптимум голоцена (7–3 тысяч лет назад), когда средняя температура на планете была на 1–3 градуса выше, чем сейчас, связан прежде всего с увеличением летних температур. Зимний сезон при этом был не теплее обычного. Летняя изменчивость также ответственна за общее похолодание, наблюдаемое последние 2 тысячи лет. Полученные результаты полностью согласуются с гипотезой Милутина Миланковича, который считал главными драйверами климатических изменений вариации орбитальных параметров Земли.

Интересно, что в данных WDC никак не проявился климатический оптимум раннего голоцена, хорошо фиксируемый по ледяным кернам Гренландии и геологическим наблюдениям в Европе и Северной Америке. Возможно, считают авторы, это связано с тем, что в то время максимум летней инсоляции приходился на Северное полушарие.

В дальнейшем авторы планируют провести аналогичные исследования ледовых кернов, полученных в районе Южного полюса и в Гренландии, чтобы лучше понять закономерности изменения климата за последние 11 000 лет на планете в целом.

Источник: Tyler R. Jones, Kurt M. Cuffey, William H. G. Roberts, Bradley R. Markle, Eric J. Steig, C. Max Stevens, Paul J. Valdes, T. J. Fudge, Michael Sigl, Abigail G. Hughes, Valerie Morris, Bruce H. Vaughn, Joshua Garland, Bo M. Vinther, Kevin S. Rozmiarek, Chloe A. Brashear, James W. C. White. Seasonal temperatures in West Antarctica during the Holocene // Nature. 2023. DOI: 10.1038/s41586-022-05411-8.

Владислав Стрекопытов

-

Можно ли теперь утверждать, что данные исследования согласуются с гипотезой, что основной причиной наблюдаемого в данный момент глобального потепления являются не астрофизические факторы, а содержание парниковых газов? Поскольку наблюдаемое потепление сейчас как раз выражается через рост в первую очередь средних и зимних температур, а не летних (которые в данном исследовании связали с циклами Миланковича).

Иными словами, летние температуры связаны с инсоляцией, зимние - с парниковым эффектом? Значит сейчас наблюдаем именно парниковый эффект, так?-

>> наблюдаемое потепление сейчас как раз выражается через рост в первую очередь средних и зимних температур

На сколько я понимаю рисунок 5, на 5(е) показано изменение температуры в полярной области при учете только лишь эффекта инсоляции, т.е. циклов Миланковича. Как видно, рост зимних температур может происходить и без парниковых газов.-

Да там все просто подогрели океан солнцем он выделил избыток СО2, охладили СО2 растворился обратно. Вот и вся связь с парниковыми газами. Просто перепутана причина и следствие. Наглядный пример высота столбика ртути прямо коррелирует с температурой в помещении, но если мы дольем ртути в трубку температура в помещении не возрастет.

-

-

-

Вы можете заворачивать отрицание глобального потепления в любые обертки, факт, что вы его отрицаете.

В принципе, на этом сайте отсутствуют адекватные комментаторы по климатической повестке. Уж не знаю, нет ли их вообще, или они предпочитают отмалчиваться. Обобщая, все подобные комментарии больше всего похожи на восторги неофита.

Что касается содержательной критики вашего утверждения, то во-первых данная работа как раз и иллюстрирует, что оптимум оптимуму рознь, и если у вас повышается температура до значений, уже бывавших в прошлом, то это еще не означает, что вы вошли именно в циклический процесс (типа цикла Миланковича), а можете оказаться в процессе с открытой ассимптотой, типа венерианского сценария (парниковый эффект). Во-вторых, чтобы понять, куда движитесь, смотреть нужно не только на значения, но и на их первую производную (скорость), вторую производную (кривизну) и т.п. Также вам необходима модель, адекватно описывающая обратные связи. Благодаря модели вы сможете узнать, в чем разница среднегодовой температуры в 15 градусов при концентрации CO2 в 400 ppm и 25 градусов при концентрации 200 ppm (или наоборот, цифры произвольны, но важно, что факторов много, не по одной только температуре можно сравнивать эпохи). То, что вы нашли в прошлом какую-то точку с сегодняшней или даже более высокой температурой и выдаете этот факт за серьезный вызов климатической науке, говорит о том, что ни первого, ни второго, ни третьего вы не понимаете.-

Вы можете заворачивать отрицание глобального потепления в любые обертки, факт, что вы его отрицаете.

Влад не отрицает потепление, а интерпретирует его как глобальное оттаивание, глобальную разморозку.В принципе, на этом сайте отсутствуют адекватные комментаторы

Вы излишне самокритичны. Полностью согласен с Вашим утверждением, что вам (да и всем нам) необходима модель, адекватно описывающая обратные связи. Но не всегда эти связи очевидны. Появление грибов, разлагающих древесину повлияло на изменение климата? А как влияет политика государств, импортирующих углеводороды, на сами климатические модели?-

Появление грибов, разлагающих древесину повлияло на изменение климата?

формально из долгого депозита СО2 в недрах и через вулканы обратно, при этом СО2 стал быстро возвращаться грибами. Интересно отразилось ли это где то в летописи температур?-

Гретта Тумберг должна ненавидеть грибы.

https://duckduckgo.com/?q=грибы+и+конец+каменноугольного+периода&ia=web

https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменноугольный_период#Атмосфера

отмершие деревья не разлагались полностью с преобразованием их углерода в CO2, а захоранивались в болотистой местности, превращаясь в залежи каменного угля. Как считают учёные, это происходило из-за того, что в каменноугольный период грибы и микроорганизмы пока ещё не выработали механизмов (ферментов), способных эффективно разлагать лигнин, входящий в состав древесины. Именно тогда появились залежи каменного угля, которым сейчас пользуется человечество как одним из основных видов ископаемого топлива. В конце же периода появились грибы, способные разлагать лигнин.-

В конце же периода появились грибы, способные разлагать лигнин.

Глупость какая-то. Возведённая в абсолют. ¬¬

Вот же пару месяцев назад была заметка про лишайники...-

За что купил, за то и продал.

Ссылкой на заметку про лишайники не поделитесь?

Известно, что мхи с лишайниками разрушают даже камни, но очень медленно. Опятам они даже в подметки не годятся.-

За что купил, за то и продал.

Претензия не к вам, а к педивикии... :)Ссылкой на заметку про лишайники не поделитесь?

Мон плезир: https://elementy.ru/novosti_nauki/434017/U_lishaynikov_est_bolshoy_arsenal_fermentov_dlya_pitaniya_bez_pomoshchi_vodoros li_simbionta -

Спасибо. Интересная статья.

Внимательно прочел, но не обнаружил там сведений о времени появления ферментов, расщепляющих лигнин.-

Внимательно прочел, но не обнаружил там сведений о времени появления ферментов, расщепляющих лигнин.

Нууууу.... Не ожидал я от вас, что могут возникнуть затруднения с кнопанием кнопочков... :[

Штош. Сыграю-ка на баяне - для вас! :)

https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2019&q=fungi+lignin+degradation+molecular+clock&hl=ru&as_sdt=0,5

Самая первая ссылка (из более, чем 10к+): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166918301034 -

Баян у Вас мощный. Но там везде подставы с оплатой и регистрацией. А пиратские библеотеки я не освоил, лень матушка:(

Даже непонятно, опровергают авторы статью в вики, или подтверждают ее. Бесплатный абстракт создает интригу, заканчиваясь на союзе "и" :)

Origin and evolution of peroxidase for lignin depolymerization

(Происхождение и эволюция пероксидазы для деполимеризации лигнина)

В последние годы все большее внимание уделяется происхождению и эволюции способности грибов разлагать лигнин. Древние свидетельства гниения белой гнили были обнаружены в лесах девонского и пермского периодов [25]. Отложение угля объясняется накоплением огромного количества лигнина на поверхности суши, что, как часто предполагают, является результатом эволюционного временного отставания между биосинтезом лигнина в растениях и биодеградацией лигнина грибами в древние времена. Основанный на сравнительной геномике и-

А пиратские библеотеки я не освоил, лень матушка:(

https://sci-hub.mksa.top/10.1016/j.copbio.2018.11.011

Если кратко (из того конкретно обзора):

"Based on comparative genomics and molecular clock analyses, the evolution of lignin-decomposition capacities of fungi is thought to have originated from the ancestor of Auriculariales and related fungi during late Carboniferous [approximately 295 million years ago (Mya)] [26,27•], when the reduction of coal deposition began, thereby supporting the above-mentioned lag hypothesis [27•]. However, it was recently proposed that the accumulation of coal was controlled by a combination of both climatic and tectonic factors, and the evolution of fungal lignin-degrading traits could have potentially occurred before the Carboniferous period [25]. "

Ну и вишенкой:

"On the other hand, molecular clock analyses of the bacterial genus Streptomyces, which includes lignin-degrading strains, estimated that this genus emerged in the Devonian period (approximately 380 Mya) [33]."

:з -

А масштабы разложения лигнина бактериями насколько велики? Просто чтобы понимать чтобы вырастить одно плодовое тело настоящего трутовика и дать ему отспороносить надо 42 кг древесины. И происходит это за одно лето. А бактерии сколько будут эти кг разлагать? Без гиф и механизма прорастания через трахеиды древесины и поры? Столетия? Все таки мне кажется что грибы хоть были и не первыми но единственные достигли в этом впечатляющего успеха.

-

А масштабы разложения лигнина бактериями насколько велики?

Мапед не мой!! :з

Просто там, в педивикии, всё так безаппеляционно и безальтернативно, что прям до тошноты... А на самом деле - есть КУЧА нюансов - вот это вот я и хотел сказать / показать... :)-

ну так то да всегда есть нюансы, главное видеть правильный тренд. Еще можно вспомнить что когда на сушу вышли только водоросли и мхи самыми высокими организмами на ней были грибы, пишут что до метра вырастали, ну а лигноподобные вещества во мхах есть, было на чем начать тренироваться еще тогда. Интересно было бы узнать лигнин расщепляющие ферменты бактерий и грибов разного происхождения или заимствованы?

-

Интересно было бы узнать лигнин расщепляющие ферменты бактерий и грибов разного происхождения или заимствованы?

Я не щупал конкретно эти ферменты, но.. те бактериальные аналоги специфичных грибных гидролаз/оксидаз, что мне довелось потеребить, имели идентичность а/к последовательности от 10 до 60% (в редких случаях..), в среднем - 30-40%. :) -

Тут, чуть ниже Dremlin подкмнул ссылку

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431800/Geologiya_i_evolyutsiya Лигнин разлагают грибы, вызывающие белую гниль, — в отличие от грибов, вызывающих бурую гниль, которые модифицируют лигнин, но не могут разложить его окончательно.

Там пишут, что грибы начаои разлагать лигнин очень давно, но не до конца. Остаток певращался в уголь. Полностью лигнин разлагает только белая гниль, которая появилась позже.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по климатической повесткеЭто что за зверь такой? Жупел для запугивания домохозяек и срубания откатов с промышленных гигантов? Слава богу последние 10 лет на этом сайте все больше научных комментариев, и все меньше потеплистов-алармистов.

Основной парниковый эффект создает водяной пар, который циркулирует во всей тропосфере и надо изучать именно его свойства и динамику распространения. Тогда можно найти пути к причинам формирования и развития климата на Земле. Учёные не понимают физической сути атмосферных процессов, т.к. для описания их используют не адекватный математический аппарат, основанный на системе уравнений Навье-Стокса, который предназначен для описания ламинарных течений.

-

может ли солнце влиять на изменение климата на земле? (если нет, то кто или что может?)

какая скорость образования ископаемых энергоресурсов (нефти и газа), аккумулирующих в себе энергию излучения солнца?

и, наконец, за какое время можно все это количество энергоресурсов просто сжечь, выделив всё тепло (энергию), которое было в них законсервировано за сотни миллионов лет?

это, не считая древесины и всего того, что возникло, благодаря энергии солнца.

главными драйверами климатических изменений вариации орбитальных параметров Земли.Ожидаемо, климатическим экстремистам и стопцеодвистам опять забили гвоздь в крышку.

-

главными драйверами климатических изменений вариации орбитальных параметров Земли.

В пылу борьбы не стоит забывать про реальный климатический экстремизм биосферы.

Ожидаемо, климатическим экстремистам и стопцеодвистам опять забили гвоздь в крышку.

После скучных миллиардов лет Земля едва не превратилась в снежок. Чудом, за миллионы лет отогрелась вулканизмом.-

и с тех пор тренд температуры только вниз, но в любом случае после истощения запасов Fe3O4 в магме начнется процесс разложения Fe2O3 и земля превратится в Венеру, но человек будет совсем не причем.

-

Тренд температуры только вниз, но медленно и неумолимо растет светимость солнца с момента его рождения. Срок для превращение Земли в Венеру оценивается примерно в миллиард лет.

-

Срок возрастания давления до 100 атмосфер со сгоранием всей биоты оценивается в 600 млн. лет, так что светимость обгоним и перегоним как только закончится 2 валентное железо в недрах.

-

Вы заставили меня задуматься, поэтому заранее прошу извинения.

Все оксиды железа разлагаются при высоких температурах. Конечными продуктами являются железо и кислород. Высокое давление должно тормозить этот процесс.

Но температура земных недр медленно уменьшается. Будем считать, что она не увеличивается.

Что такого экстраординарного должно случиться с выделением кислорода из мантии, в ближайшие сотни миллионов лет? В мантии земли запасы углерода близки к исчерпанию?

Может появились какие-нибудь признаки или модельные оценки?

Металическое железо более сильный восстановитель, чем двухвалентное. Оно уж точно не закончится. -

Рассмотрим процессы в жидком ядре. Они все ОБРАТИМЫЕ. Разность химических потенциалов возникает за счет разности температур. При высокой температуре железо уходит в твердое ядро, при более низкой температуре кислород уходит в мантию. Если помешать выходу кислорода, то и железное ядро не будет расти. Если еще увеличить окислительный потенциал на границе мантии, добавив туда кислорода, то масса-перенос пойдет в обратную сторону. Твердое железное ядро начнет растворяться.

Не вижу здесь причин для мировой катастрофы.

-

-

-

-

Конечно же, никаких biases у рецензентов (Nicholas Golledge, Nerilie Abram, Mathieu Casado) и эдиторов не было, нет и быть не может! Патамушта не может быть никогда!! :)

Восемь из них поданы в 2022 году: три - зимой, три - весной и две летом. Что же, действительно обсуждаемую здесь статью рецензировали подозрительно долго?

Однако для двух оставшихся мы видим вот что:

Received 03 April 2019

[Kazenwadel, J., Venugopal, P., Oszmiana, A. et al. A Prox1 enhancer represses haematopoiesis in the lymphatic vasculature. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-022-05650-9]

и

Received 31 October 2018

[Pallett, L.J., Swadling, L., Diniz, M. et al. Tissue CD14+CD8+ T cells reprogrammed by myeloid cells and modulated by LPS. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-022-05645-6]

Чёрт возьми, последняя статья отклонялась от текущей повесточки на целых полтора оборота!

-

Received 31 October 2018

Виуууу!! :О

[Pallett, L.J., Swadling, L., Diniz, M. et al. Tissue CD14+CD8+ T cells reprogrammed by myeloid cells and modulated by LPS. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-022-05645-6]

Чёрт возьми, последняя статья отклонялась от текущей повесточки на целых полтора оборота!

И вас не смущают разрешения на проведение опытов с органами / людьми (от этических комитетов), датированные 19 и 21 годами?.. Или множественные процитированные свои же статьи, опубликованные параллельно (например [23] от 22 года..)??.. Или транскриптом, депонированный в 22 году (https://ega-archive.org/studies/EGAS00001006885)???!

Совершенно очевидно, что эти Авторы изобрели Машину времени, чтобы вернуться в будущее из своего 18 года, навести тут у нас чегопопало и свалить восвояси взад!.. Вот на что готовы заради своей повесточки!! ^_^-

Так глубоко моё любопытство не заходило, только посмотреть типичную длительность рецензирования в Nature.

Но, боюсь, с выводом об изобретении Машины времени Вы всё же поторопились. Скорее всего приведённые Вами факты означают, что для выполнения требований рецензентов к первоначальной версии статьи авторам потребовалось провести дополнительные исследования, на которые и пришлось получать новые разрешения от этических комитетов. Журнал престижный, можно и постараться. Ну и поскольку работа над статьёй продолжалась почти весь 2022 год (Accepted 12 December 2022), неудивительно что там в процессе появились и ссылки на публикации этого года.

-

Последние новости

Рис. 1. Ледяной керн. Изображение с сайта eurekalert.org