Коматииты помогают понять, насколько горячей была мантия Земли в древности

Коматиит — самая тугоплавкая магматическая порода, которая образовывалась на Земле. На поверхности она встречается, как правило, в крупных магматических провинциях архейского возраста. В наше время коматиит не формируется, что указывает на то, что условия в земных недрах поменялись по сравнению с археем. Зная условия, при которых может кристаллизоваться коматиит, можно проследить эволюцию основных параметров земной мантии за время существования нашей планеты. Важный шаг в этом направлении сделали недавно французские ученые, которым удалось в серии остроумных экспериментов значительно уточнить диапазоны температуры и давления, при которых образуются коматииты разных типов.

Глубоко под поверхностью Земли магма очень горячая. Свидетельств этому можно привести много, но самое, пожалуй, очевидное состоит в том, что при извержениях вулканов на поверхность изливается лава высокой температуры. Лава состоит из вещества земной магмы, которое в процессе подъема к поверхности из-за падения давления дегазируется и плавится. Ученым важно знать, при каких условиях — прежде всего, температуре и давлении — происходит плавление магмы, которая на большой глубине представляет собой твердое (но пластичное) вещество. Для этого нужно понимать, как устроены профили температуры и давления с глубиной в разных местах Земли.

Зависимость температуры мантии от глубины можно описать так называемым геотермическим градиентом. Он выражает прирост температуры породы на единицу расстояния (глубины) и может зависеть от локальных условий мантии (и в некоторых случаях может быть отрицательным). Однако мантия дополнительно разогревается из-за собственной массы, поскольку верхние толщи породы давят на нижние. Для описания такого разогрева мантии используют адиабатический градиент температуры. Он показывает, как изменяется температура мантии с глубиной с учетом ее «самосжатия». Эту величину можно рассчитать, основываясь на разных исходных данных и моделях теплообмена в недрах. Но на самом деле из-за выделения радиогенного тепла, градиент температуры в мантии является даже «сверхадиабатическим», то есть в реальности температура растет с глубиной быстрее, что также приходится учитывать.

Для калибровки моделей и оценки их применимости нужны данные о реальной температуре (и других параметрах) земных недр. К сожалению, напрямую измерить ее невозможно. Можно лишь получать оценки, используя косвенные методы и результаты экспериментов. Одним из таких косвенных методов является анализ химического состава пород срединно-океанических хребтов (СОХ). Например, было посчитано, что потенциальная температура образования изливающихся в СОХ базальтов, содержащих 10–13% MgO и 6,5–8% FeO, составляет 1350±50°C (C. Herzberg et al., 2010. Thermal history of the Earth and its petrological expression). Но это далеко не предел — существуют более горячие базальтово-пикритовые магмы, извергающиеся, например, на Гавайях. Их потенциальная температура оценивается в ~1600°C. Потенциальная температура — это температура, которой бы обладала мантийная порода на поверхности, если бы ее адиабатически привели к стандартному давлению без плавления (то есть, вычли бы температуру саморазогрева; см. Potential temperature).

В общем, для моделирования нынешнего состояния недр есть хотя бы какие-то зацепки и методики. А можно ли оценить температуру мантии в прошлом и хотя бы в первом приближении понять, как шла эволюция теплового потока Земли с момента ее формирования?

Есть много свидетельств того, что ранняя Земля была более горячей чем сегодня. Повышенный нагрев в ней шел по нескольким причинам, которые вносили разный вклад на разных этапах в начале существования нашей планеты: первоначальная аккреция вещества Земли (включая столкновение с объектом, которое привело к образованию Луны) шла с разогревом, затем свою лепту (довольно значительную!) внесла гравитационная дифференциация элементов в недрах, благодаря которой сформировалось железо-никелевое ядро, наконец, изначально в ядре и мантии была более высокая концентрация радиоактивных изотопов вроде алюминия-26 (при их распаде выделяется в том числе тепло). Тепла от всех этих процессов было достаточно чтобы расплавить, по всей видимости, всю силикатную мантию. Начальные «тепловые» параметры мантии относительно хорошо определены, но вот последующая их эволюция плохо известна. Важное неизвестное — коэффициент Юри, равный отношению производства тепла в мантии к потерям тепла (J. Korenaga, 2008. Urey ratio and the structure and evolution of Earth's mantle). Например, высокий разогрев ядра и мантии привел бы к усилению конвекции, которая, в свою очередь, быстро охладила бы мантию, и наоборот. В зависимости от выбранных параметров результаты численного моделирования сильно отличаются: по некоторым модельным оценкам параметры мантии успели прийти к практически современным значениям в течение первых 500 млн лет, по другим оценкам относительно высокие температуры сохранялись в мантии в течение всего протерозоя.

Ключом ко всем этим сложнейшим вопросам могут оказаться основные и ультраосновные породы, такие как базальты, пикриты и коматииты, которые встречаются в составе крупных магматических провинций (крупных изверженных провинций, или LIP, см. Large igneous province) начиная с архея. Базальты и пикриты образуются и в наше время. А вот коматииты сейчас не формируются, что служит одним из подтверждений эволюции условий в мантии. Коматииты — это самые глубинные и горячие лавы, которые извергались на Земле (а значит, это и самые тугоплавкие породы на Земле), поэтому их состав можно использовать для отслеживания глубины плавления мантии, температуры и тектонических процессов вплоть до архея. Они залегают в виде лавовых потоков толщиной 0,5–20 м в основании многокилометровых толщ, слагающих архейские зеленокаменные пояса (единственным исключением являются уникальные коматииты мелового возраста, обнаруженные на острове Горгона у берегов Колумбии)

Рис. 2. Обнажение коматиита в Онтарио, Канада (вверху). Вытянутые, дендритовые кристаллы оливина под микроскопом (внизу). Наличие таких форм — отличительный признак коматиитов. Фото из популярного синопсиса к обсуждаемой статье и с сайта ru.wikipedia.org

Коматииты делятся на три группы: ADK (Al depleted komatiites — бедные алюминием), AUK (Al undepleted komatiites — с нормальным содержанием алюминия) и AEK (Al enriched komatiites — обогащенные алюминием).

ADK содержат наибольшее количество MgO (≥30%) и обладают характерными отношениями разных элементов и соединений (CaO/Al2O3, Al2O3/TiO2, Gd/Yb и др.). Их составы не удалось полностью воспроизвести экспериментально при плавлении типичных мантийных минералов. Предполагают, что они образовывались при давлении 15–17 ГПа и частичном плавлении мантии (порядка 30%). AUK содержат меньше MgO (<30%). Для их образования требуются более высокие степени плавления (~50%). Предполагают, что коматииты такого типа выплавлялись из меньшего по объему мантийного источника и при более низких температурах. AEK содержат значительно меньше MgO по сравнению с другими коматиитами (~20%). Они образовывались при низком давлении (3–4 ГПа) и если предполагать их источником мантийный перидотит, то степень его плавления составляла бы 30–40%. С химической точки зрения AEK — это переход от коматиита к пикритам, так как их составы очень схожи.

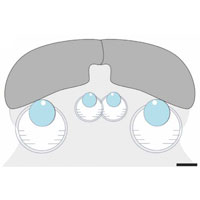

Рис. 3. Сроки кристаллизиции коматиитов разных типов (голубая, светло-синяя и синяя линии). Для сравнения показаны также сроки формирования базальтов, изливающихся в СОХ (DM), и «островных» базальтов (см. Ocean island basalt). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Поскольку реальный состав мантии во всех деталях не известен, то для нужд моделирования ученые используют пиролит — гипотетическую породу, состоящую из одной части толеитового базальта и трех частей дунита (ультраосновная порода, на 90% состоящая из оливина). Эта «смесь» хороша тем, что из нее при подходящих условиях можно получить все минералы мантии (рис. 4). Пиролит хорошо охарактеризован, для него с неплохой точностью известны температуры солидуса и ликвидуса. Ликвидус — это линия на фазовых диаграммах, выше которой не существует твердой фазы (то есть может существовать только жидкость). Солидус, напротив, это линия, ниже которой существует только твердая фаза.

Рис. 4. Объемные доли минералов для первых 1000 км пиролитовой мантии. Оранжевая и бежевая области в правом верхнем углу — поля стабильности полевого шпата и шпинели, соответственно. Рисунок из статьи D. J. Frost, 2008. The Upper Mantle and Transition Zone

В недавнем исследовании, используя специально разработанные экспериментальные установки, ученые уточнили кривые солидуса и ликвидуса пиролита на разной глубине. Для реализации экспериментальной части был предложен оригинальный метод «падающего шарика». В образце пиролитового состава лазером высверливалось отверстие. В отверстие вставлялся один или два рениевых шарика диаметром 50–80 мкм. При нагревании шарик начинает падать в образец. При этом он отскакивает от окружающих минеральных зерен, что можно регистрировать при помощи рентгеновского микроскопа (рис. 5). Если же шарик начинает падать быстрее, то это свидетельствует о реологическом переходе вещества в образце от твердого состояния к жидкому (поскольку минеральные зерна больше не мешают шарику падать). Этот переход происходит, когда расплава становится достаточно для разрушения жесткого сцепления между зернами, образующими твердую минеральную матрицу. Используя этот метод, авторам удалось отследить реологические переходы для пиролита в диапазоне давлений 5–24 ГПа и в интервале температур ~1580–2000°C.

Рис. 5. «Падение» рениевого шарика по каналу в образце исследуемой породы

Во второй части работы исследователи сравнили результаты своих экспериментов с природными лавами (в частности, с коматиитами, рис. 6). Если мантия в архее была горячее на 200–300 градусов чем сейчас, то из нее могли выплавляться лавы, соответствующие ADK. С течением времени температура в мантии снижалась и лавы ADK постепенно сменялись лавами AUK. Наконец, воздействие мантийного плюма, который на 50–150 градусов горячее мантии, может привести к образованию пикритов, базальтов и AEK.

Рис. 6. Из мантии с различными P-T условиями получаются различные магмы. Солидус (синяя линия) и ликвидус (красная линия) пиролита показаны вместе с современной геотермой мантии (серая зона) и теоретическими температурными профилями, которые на 100 200 и 300 градусов выше современной геотермы. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Как уже говорилось, градиент температуры в мантии является сверхадиабатическим. По всей видимости он возник уже на самых ранних стадиях развития Земли, начиная с магматического океана. Такие профили в мантии могут существовать очень долго, порождая достаточное количество расплава для образования LIP и позволяя поддерживать достаточно высокие температуры для образования различных видов коматиитов.

Источники:

1) Rémy Pierru, Denis Andrault, Geeth Manthilake, Julien Monteux, Jean Luc Devidal, Nicolas Guignot, Andrew King, Laura Henry. Deep mantle origin of large igneous provinces and komatiites // Science Advances. 2022. DOI: 10.1126/sciadv.abo10.

2) Paul. D. Asimov. Calibrating a thermometer for Earth’s interior over time // Science Advances. 2022. 10.1126/sciadv.adf3738.

Александр Марфин

Ошибаюсь?

"... Из вещества земной магмы, которое в процессе подъема к поверхности из-за падения давления дегазируется и плавится."

Может, вернее написать "из вещества земной мантии" -??

"магмы, которая на большой глубине представляет собой твердое (но пластичное) вещество" — если твердая, то и не магма. А мантийное вещество, магмой пока не являющееся.

Никто не говорит, например, о плюмах как о магматических потоках. Это потоки твёрдого вещества, а не магмы. Хотя голова плюма и плавится при подходе к поверхности. Только тогда становясь магмой.

-

Спасибо! Да, опечатка вышла :)

Из вещества мантии.

На счет плюмов. Вроде как есть термо-химические плюмы. Это не твердое вещество, а поток флюидов(?).-

-

Даже не знаю, что посоветовать почитать. Я тоже подробно не читал. Но есть вот такая статья в Геологии и геофизике "ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ МАНТИЙНЫХ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ПЛЮМОВ" вроде в свободном доступе.

Я где-то слышал историю о том, что существует около 100 определений что такое плюм и разные исследователи понимают под плюмом немного разное. Если найду ссылку обязательно поделюсь.-

Спасибо, посмотрю!

Но, как ни определяй плюм, это поток твёрдого вещества. По крайней мере, до непосредственно подкорового плавления. Не магма. Расплавы (магма) выявились бы в теле плюма сразу, в ходе его обнаружения. Но их не выявляется во всей нижней мантии, да и выше глубин 660 км тоже не сразу, а лишь ближе к поверхности.

-

-

-

"... можно описать так называемым геотермическим градиентом. Он выражает прирост температуры породы на единицу расстояния (глубины) и может зависеть от локальных условий мантии (и в некоторых случаях может быть отрицательным). Однако мантия дополнительно разогревается из-за собственной массы... "

Дополнительно к чему? К геотермическому градиенту? Он уже показывает всё вместе, интегрированно. Будучи привязан к результирующему, итоговому, полному полю температур. Поэтому непонятно, дополнительно к чему.

-

Геотермический градиент можно рассматривать как остывание без источников тепла, которые (радиоактивный распад, сжатие, течнния и т д) рассматриваются отдельно.

Тут возможно все верно.-

Не согласен. Остывание вообще не важно, как и нагревание. Это процессы. А геотермический градиент лишь наибольшее изменение температуры по вертикали (в общем случае нет, по линии максимального изменнеия). Геотермический градиент только измеренный параметр, текущее значение, измеренное просто по факту поля температур. Как и геотермическая ступень - число метров вертикали на перепаде температуры в один градус.

Геотермический градиент измеряется по факту. И он есть практическое совокупное измерение всего, что есть в недрах. Никаких "без", "не включая", и тд и тп. Просто посмотрите, как измеряется температурый градиент. Там нет "без" и "отдельно". Там есть только фактические показания термометра. По совокупности, по факту измерения. Просто измеренная температура в точке. И потом на расстоянии сто метров. Всё.-

Ваше определение тоже используется часто.

Дело в том, что этот термин не имеет жёсткого однозначного определения и авторы используют его по разному.-

При чем тут моё определение. Вы сами определите геотермический градиент - это что такое. Его суть предельно ясна физически. Наибольший перепад температур в породе на ста метрах. Температур, вбирающих в себя всё многообразие мира, если так проще. Это и будет градиент. Что тут ещё можно придумать. Остальное от лукавого - градиент понятие вполне чёткое.

-

-

-

Во вторых совершенно непонятно зачем авторы по умолчанию отталкиваются от теории столкновения при образовании Луны, это очень слабая точка и достаточно было пары фраз на тему что если было столкновение то мы предполагаем это отразилось так то, если был иной механизм то так то. А в итоге мы получили примерно так, сами решайте что там было. Это было бы куда правильнее. Очень интересен рис.3 для чего авторы нанесли на него GOE? Видимо предполагали геохимическую связь, почему нет ничего про это? Опять же Гадейский период, никаких предположений но опять таки нанесено формирование Луны.

Если посмотреть строение древних кристаллических щитов то видно что образование их было совсем не простое, они собирались из мини плиточек и в процессе сбора те могли проседать, наклоняться, трескаться, между ними выливались зеленокаменные лавы. Вот все рассуждения про магмы "вообще" авторы взяли бы и применили к строению древних щитов, вот это было бы очень красиво.

-

Во вторых совершенно непонятно зачем авторы по умолчанию отталкиваются от теории столкновения при образовании Луны, это очень слабая точка

А почему это слабая точка?Очень интересен рис.3 для чего авторы нанесли на него GOE?

Возможно. Мог измениться состав осадков которые попадают в мантию при субдукции.-

А почему это слабая точка?

потому что теория столкновения не бьется с некоторыми изотопными соотношениями, и потому что теорий возникновения луны много и единой принятой еще нет.

А формирование луны возможно наиважнейший этап определивший тектонику плит в будущем. Соответственно если сказал А говори Б. А в таком виде это выглядит как работа студента который что то слышал в литературе и добавил в курсовую "для мяса" не разобравшись в проблематике.Мог измениться состав осадков которые попадают в мантию при субдукции.

недавно вышла статья что лавы в период перед GOE начали выносить материал с большей степенью окисления, что наверняка связано, поэтому опять же почему нет комментариев на эту тему.

К вам как к автору просьба если в исходной статье ничего такого нет и видите слабые места добавляйте свои сведения по затронутым вопросам.-

потому что теория столкновения не бьется с некоторыми изотопными соотношениями, и потому что теорий возникновения луны много и единой принятой еще нет.

Но зато теория гигантского удара бьется с другими данными и есть много публикаций на этот счет.К вам как к автору просьба если в исходной статье ничего такого нет и видите слабые места добавляйте свои сведения по затронутым вопросам.

К сожалению, или счастью, я не занимаюсь теорией образования Луны, а значит у меня не хватит компетенций внести грамотные комментарии на этот счет. Если это опубликовано в журнале Q1, есть ссылки и рецензенты это пропустили, стало быть, это имеет смысл.

-

-

Последние новости

Рис. 1. Полированные кусочки коматиита. Хорошо заметны характерные игольчатые узоры на поверхности. Фото с сайта flickr.com