АТФ стал универсальной «энергетической валютой» благодаря простоте пребиотического синтеза

В организме человека существует с полдюжины фосфорилированных нуклеотидов со сходными строением и запасом энергии в молекуле. Но из них только аденозинтрифосфат (АТФ) является универсальной «энергетической валютой» клетки. До недавнего времени было не очень понятно, почему эволюция выбрала именно АТФ для этих целей. Группа британского биохимика Ника Лейна показала, что возможная причина — простая реакция синтеза АТФ в предбиологических условиях, которая невозможна в случае других нуклеотидов.

Если в середине XX века биохимиков волновал вопрос «Как вообще возникла жизнь?», то в XXI веке основной вопрос эволюционной биохимии звучит так: «Почему жизнь возникла такой, какой мы ее знаем?» Например, почему цикл Кребса — ужас всех студентов, изучающих биохимию, — такой сложный и длинный? И почему «переносчиком» энергии в клетке является именно аденозинтрифосфат (АТФ)?

На эти вопросы не способна ответить даже гипотеза «мира РНК» (про которую «Элементы» неоднократно рассказывали — см., например, новость Угрожают ли химеры гипотезе «мира РНК»?). Пришлось проникать еще глубже и пытаться смоделировать реакции, которые могли идти еще до появления белков и нуклеиновых кислот, — на минеральных катализаторах древней Земли. Так родилась гипотеза «мономерного мира» — совокупности химических реакций между органическими веществами, которые происходили где-то на древней Земле (скорее всего — в минеральных протоклетках «черных курильщиков»), использовали неорганические соединения в качестве катализаторов и потом были унаследованы возникшими клетками.

C циклом Кребса — в рамках этих представлений — все более-менее понятно. У первых клеток он «крутился» в обратную сторону и был восстановительным, обеспечивая фиксацию CO2. Из 11 реакций такого цикла шесть удалось провести «в пробирке», моделирующей возможные условия древней Земли (подробнее об этом можно прочитать в книге Михаила Никитина «Происхождение жизни. От туманности до клетки»).

А вот с АТФ все сложнее.

Аденозинтрифосфат — это вещество, в виде которого запасается почти вся химическая энергия клетки, которую она получает в результате дыхания, фотосинтеза или других процессов. И он же «питает» почти все внутриклеточные реакции, где требуется энергия, — от работы ионных насосов на мембране до сокращения мышц. Активность ваших нейронов, когда вы читаете этот текст, и работа ваших мышц, когда вы отвлечетесь и пойдете выпить кофе — это все затраты АТФ. И эта энергетическая функция АТФ универсальна у всех живых организмов Земли — от одноклеточных обитателей подводных вулканов до цветка на вашем окне.

Но вся изюминка в том, что никакой биохимической уникальности у АТФ нет. Даже в современном живом организме, помимо него, найдутся соединения с большим «запасом» химической энергии в молекуле. Это, например, тиоэфиры (соединения с коферментом A), которые постоянно генерируются, когда ваши клетки усваивают то, что вы съели сегодня за завтраком. Или, например, креатинфосфат в ваших мышцах — вещество, в виде которого энергия хранится «про запас» и которое начнет активно расходоваться, если вы побежите за кофе слишком быстро. А уж сколько похожих веществ могло образоваться в предбиологическом мире — даже сложно подсчитать.

Правда, у АТФ есть одно преимущество — АТФ является нуклеотидом и, помимо энергетического обмена, может участвовать в синтезе ДНК и РНК. В этом плане он гораздо удобнее — но не только он. Для синтеза ДНК необходимы также цитидинтрифосфат (ЦТФ), гуанозинтрифосфат (ГТФ) и тимидинтрифосфат (ТТФ), для синтеза РНК вместо ТТФ нужен уридинтрифосфат (УТФ). Кроме того, никто, по идее, не запрещал использовать и инозинтрифосфат (ИТФ), — он непосредственно не участвует в синтезе нуклеиновых кислот, но иногда появляется в РНК в результате посттранскрипционных модификаций.

Вопрос, почему из всех этих нуклеотидов природа выбрала именно АТФ как основную энергетическую «валюту» клетки, — далеко не праздный. Природа явно пыталась воспользоваться как минимум еще одним нуклеотидом — ГТФ — как переносчиком энергии. У животных именно в нем запасается энергия в реакции цикла Кребса, катализируемой сукцинил-КоА-синтазой, — и ГТФ поставляет энергию, необходимую для биосинтеза белка. И все равно для клетки это весьма специфичная «валюта», не имеющая свободного хождения, — все равно что американский доллар в России. Да, он обменивается на АТФ (и обратно) ферментом нуклеозиддифосфаткиназой, но тем более — зачем такие сложности? Какой эволюционный «Центробанк» установил, что «свободное хождение» будет иметь только АТФ? Чем он лучше ГТФ или, например, ЦТФ?

На этот вопрос взялась ответить группа под руководством британского биохимика Ника Лейна (Nick Lane), который наверняка хорошо известен читателям, в частности, своими книгами «Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности», «Лестница жизни. Десять великих изобретений эволюции» и некоторыми другими.

Еще в 2018 году эти исследователи заметили, что АТФ — слишком сложная молекула, для синтеза которой требуется много шагов. Скорее всего, у нее были более простые предшественники. На роль такого простого предшественника нашёлся очевидный кандидат — ацетилфосфат (Источником энергии для древнейшей жизни мог служить ацетилфосфат, «Элементы», 04.07.2018). Он и сейчас используется некоторыми бактериями и археями как способ израсходовать ацетил-КоА без цикла Кребса и дыхательной цепи. Фермент фосфотрансацетилаза синтезирует ацетилфосфат из ацетил-КоА и неорганического фосфата, а дальше ацетаткиназа переносит фосфорильную группу на АДФ с образованием АТФ. Это очень расточительно и неэффективно, зато быстро и удобно! Да и кислорода для дыхания не надо.

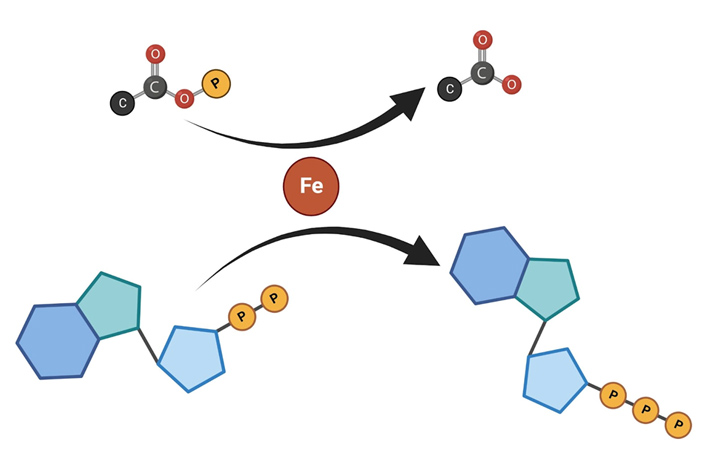

Кроме того, подобные реакции точно могли происходить в предбиологических условиях: как синтез ацетилфосфата, так и перенос фосфорильной группы на АДФ (рис. 2).

Рис. 2. Схема предполагаемых протометаболических реакций на древней Земле. Синие стрелки изображают реакции, которые удалось воспроизвести лабораторно — в модели предбиологических условий. Красной рамкой обведены вещества, из которых могут синтезироваться нуклеотиды. Ацетилфосфат в левой части изображения имеет оба «знака отличия»: 1) лабораторно подтверждена возможность его неферментативного синтеза из тиоэфиров уксусной кислоты и 2) он является предшественником в биосинтезе АТФ (причем и сейчас некоторые бактерии и археи используют его в этом качестве). Рисунок из статьи S. A. Harrison, N. Lane, 2018. Life as a guide to prebiotic nucleotide synthesis

В новой работе группа Лейна исследовала последнюю реакцию — синтез АТФ из ацетилфосфата. Прежде всего, они установили, что эта реакция способна идти в слабокислой среде (pH от 5,5 до 6) и в присутствии ионов железа (Fe3+). Причем зависимость скорости реакции от концентрации реагентов напоминала известный всем биохимикам график уравнения Михаэлиса — Ментен, из чего авторы заключили, что железо связывалось с реагентами и играло роль катализатора, заменяя собой фермент (которого еще не было).

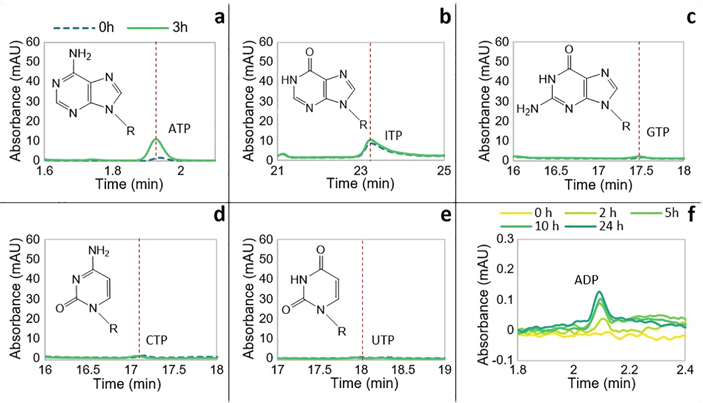

Но самое интересное началось, когда авторы попробовали таким образом сделать чего-нибудь, кроме АТФ. Например, ЦТФ или ИТФ. Оказывается, соответствующие дифосфаты нуклеотидов никак не желали вступать в реакцию в таких условиях. В реакцию с ацетилфосфатом вступал только АДФ, а ЦДФ, ИДФ, УДФ и даже ГДФ были полностью бесполезны.

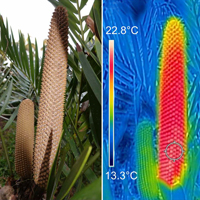

Рис. 3. Хроматограмма, показывающая выход нуклеотидтрифосфатов в эксперименте группы Ника Лейна. Синяя пунктирная линия — начало реакции, зеленая сплошная — состояние через 3 часа. Видно, что сколько-нибудь значимый прирост появляется, только если в качестве реагента используется АДФ — тогда образуется АТФ. Во всех остальных случаях трифосфаты не образуются. Рисунок из обсуждаемой статьи в PLOS Biology

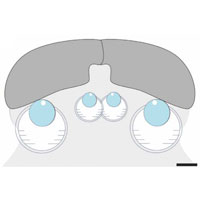

В попытках понять, откуда такая избирательность у небелкового катализатора, ученые провели компьютерное моделирование связывания ацетилфосфата, ионов железа и АТФ методом молекулярной динамики. Этот метод не позволяет смоделировать реакцию, но позволяет оценить силы нековалентного связывания и взаиморасположение молекул в растворе. Выяснилось, что ион железа в этой реакции, скорее всего, изначально связывается с атомом азота N7 пуринового кольца АДФ, одновременно «подтягивая» к нему ацетилфосфат. В случае с ГТФ этому мешают другие атомы азота в пуриновом кольце — ион железа начинает взаимодействовать с ними, что нарушает всю конфигурацию, и катализ становится невозможным.

Рис. 4. Предполагаемый механизм реакции фосфорилирования АДФ ацетилфосфатом в присутствии ионов железа. Видно, что катализатору, чтобы правильно расположить участников реакции друг относительно друга, нужно связаться с атомом N7 в пуриновом кольце АДФ. С ГДФ такой «номер» уже не пройдет — помешают другие атомы азота. Рисунок из обсуждаемой статьи в PLOS Biology

Если на древней Земле все происходило именно так, как смоделировали исследователи, то причина предпочтения АТФ понятна. И РНК-мир, и наш белковый мир «унаследовали» — а скорее, «подхватили» — реакции, которые были возможны в «мономерном мире». В итоге получается, что в наших клетках с их огромными метаболическими возможностями, большим набором ферментов и гибкой эволюцией выбор «энергетической валюты» все еще определяется связыванием железа и нуклеотида в водном растворе. В точности как в известном анекдоте, где объясняется, почему размер космической ракеты в XXI веке определяется шириной крупа лошади.

Источник: Silvana Pinna, Cäcilia Kunz, Aaron Halpern, Stuart A. Harrison, Sean F. Jordan, John Ward, Finn Werner, Nick Lane. A prebiotic basis for ATP as the universal energy currency // PLOS Biology. 2022. DOI: 10.1371/journal.pbio.3001437.

Георгий Куракин

-

Здравствуйте. А какие факторы свидетельствуют в пользу происхождения жизни в чёрных курильщиках?

Мне казалось, что теория о более подходящих условиях на поверхности грязевых вулканов выглядит предпочтительнее? Релевантный солевой состав, наличие света, пересыхание необходимое для некоторых реакций, нет избытка воды?-

Здравствуйте. Если вкратце, то в пользу чёрных курильщиков говорит образование минеральных протоклеток и термодинамически неравновесные условия. Слишком уж привлекательный предбиотический "каркас" для создания того дизайна клеток, который мы наблюдаем сейчас.

Но некоторые частные гипотезы "работают" на пересыхающих наземных поверхностях типа грязевых вулканов, да. Как объединить одно с другим – пока, я думаю, специалисты по происхождению жизни до конца не пришли к консенсусу.-

Поправьте меня, но пористые структуры есть и в грязевых вулканах, но дополнительно:

1. Релевантный солевой состав. Хорошее прогнозируемое совпадение с составом внутриклеточной жидкости, для грязевых вулканов работающих в бескислородной холодной атмосфере. У чёрных курильщиков состав другой. Например: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433215/Otkuda_zhizn_Eshche_teplee

2. Нуклеотиды РНК/ДНК устойчивы к ультрафиолету относительно других возможных молекул. В чёрных курильщиках это было неактуально.

3. Есть мнение, что исходная конструкция должна была быть автотрофной, а не гетеротрофной - при которой у неё бы не было шансов к автотрофии перейти: https://elementy.ru/novosti_nauki/433284/Istochnikom_energii_dlya_drevneyshey_zhizni_mog_sluzhit_atsetilfosfat

4. Кажется невероятным, что жизнь могла возникнуть в океане, пусть даже внутри породы из-за растворения в большом объёме воды.

Не специалист, пусть и химик, и боюсь повторения ошибки с "водной обезьяной", но мне кажется, что в пользу чёрных курильщиков сейчас ничего не говорит.-

1. Калий в клетке и грязевых против натрия в море

2. никакого отбора на устойчивость к УФ в море

3. только автотрофной без этого нечему запускать весь каскад реакций и циклов, отсюда и проблема ищут экзотические катализаторы и условия забывая что вот она антенна АТФ с готовыми электронами, все реакции которые смогли взять эту бесплатную энергию и пошли в отбор, остальные не пошли.

4. да и не было океанов когда жизнь зарождалась, и курильщиков не было это геологические образования куда более позднего времени.-

АТФ с готовыми электронами, все реакции которые смогли взять эту бесплатную энергию и пошли в отбор

@

Золотые слова, и вовремя сказаны, но слегка недосказаны... ))) Сегодня внутри клетки почти все реакции идут с помощью запасенных в АТФ электронов. Три пистона, оплодотворяющие всё. Как бы ура. Но увы, когда АТФ только запаслась энергией, она не знала о своей грядущей славе, и никто из пребиотиков не знал. Она самособралась такой потому, что смогла стать такой, а потом вдруг её патроны резко пригодились. Кому они стали жизненно полезны, каким реакциям? Тут вроде как намечается развилка: бескатализаторный синтез АТФ и катализаторный. Оба способа работают, но какова эволюционная сила каждого из них? Эту разницу только химик может взвесить...

-

-

4. да и не было океанов когда жизнь зарождалась, и курильщиков не было это геологические образования куда более позднего времени.

Вот так разрушается прекрасная гипотеза об океане, как колыбели жизни.

Вырисовывается менее романтическая картина:

Из грязи вулканов, подзарядившись искрой УФ-излучения, жизнь ушла в недра планеты (поближе к своему источнику — гиене огненной). Там и томится до настоящего времени большая часть живых существ.

Но, не все так однозначно. Где та планета, на которой раньше всего возникли условия для зарождения жизни? Может мы потомки существ прилетевших из недр Марса?

-

-

-

-

Не обязательно восстановительная, скорее нейтральная N2-CO2 с примесью H2 NH3. Тем более железо такой элемент что его даже цитрат окисляет от +2 до +3. Не думаю что проблема в железе. Мне сам перечень реакций не нравится, он опять пробирочно-растворный, где каждая из реакций шла молчок, откуда брались ингридиенты и куда девались отходы молчок, это путь в никуда. Зачем обсуждать "сложный" синтез АТФ когда давно выяснено что реакция АМФ-АДФ-АТФ идет просто с фосфатом на УФ свету? В общем идеи хорошие есть но проблемных мест очень много. Железо на этом фоне теряется.

-

Про железо: не оно ли причина того, что преобладание получили молекулы три-фосфатов, перевозящие на себе по три свободных электрона? АДФ, будучи ди-фосфатом, перевозит по два электрона, но это невыгодно. Выгоднее было бы, наверное, какие-нибудь тетра/пента-фосфаты, но их что-то нет. Природа остановилась на обойме из трех патронов, и это комплементарно именно трех-валентному железу.

Правда, в статье на место железа (как мавра, сделавшего своё дело) подгружается магний... Может быть, АТФ, полученная без катализаторов на УФ-лучах, недостаточно стабильна, и этот самый магний, идущий за железом, как раз и обеспечивает результат?

-

-

То есть, заряд одинаков, а разнятся только несущие корпуса. Может, природа потому и выбрала АТФ, что у неё самый простой корпус?

Ну посмотрите же на структурные формулы науклеотидов: пуриновые основания, к которым относятся АxФ и ГxФ, всяко сложнее примидиновых - ЦxФ и УxФ(ТxФ), ибо содержат двойное конденсированное ароматическое кольцо.

Зачем лишних 4-5 атомов?-

Наше зачем природа заменила на своё почему и нам не сказала...))) Почему природе понадобилось делать цикл Кребса таким до прихотливости сложным? А так извилисто самособралось в меняющихся внешних условиях. Раствор - мама, а внешние условия - папа. А тут про внешние условия - молчок. Показана схема, в которой железо играет роль как бы вечного двигателя: первый атом должен откуда-то появиться, всё закрутить и преобразовать, а потом выскочить из колеса и начать по новой.

Получается, что конечной целью этого хим.путешествия в нашу суперметаболическую клетку была её потребность всего лишь в трех электронах. И они приехали оттуда, из доисторических времен, этим замудрёным способом потому, что все другие, красивые, ясные и простые, почему-то не доехали.-

таким до прихотливости сложным

не, цикл кребса только кажется сложным, на самом деле он довольно простой, проще него наверное только гликолиз-гликогенез.А тут про внешние условия - молчок.

Как бы важный вопрос, потому что фосфаты железа и магния весьма плохо растворимы и наличие одновременно фосфат иона и железа с магнием проблематично

-

-

Еще в 2018 году эти исследователи заметили, что АТФ — слишком сложная молекула, для синтеза которой требуется много шагов.Каких таких много шагов?

1. СО2+Н2 + УФ = НСНО

2. 1-2% в воде НСНО + аппатит = связанный с кристаллом рибозофосфат

3. NH3+CO2 + УФ = набор азотистых оснований в том числе Аденин

4. Аденин + рибозофосфат + УФ = АМФ

5. АМФ на аппатите + УФ = АДФ ... АТФ на аппатите

все реакции понятны, почему отобрался аденин понятно как наиболее стойкий из соединений на жестком УФ, условия понятны, не нужно никаких растворов, не нужно даже восстановительной атмосферы, вот зона формирования кратона с выделениями NH3 / H2 вот жесткий УФ от атмосферы без О2, вся земля представляет собой ~40 конвективных ячеек по периметру которых огромные зоны доступные для синтеза.

ион железа в этой реакции, скорее всего, изначально связывается с атомом азота N7 пуринового кольца АДФ, одновременно «подтягивая» к нему ацетилфосфат. В случае с ГТФ этому мешают другие атомы азота в пуриновом кольце — ион железа начинает взаимодействовать с ними, что нарушает всю конфигурацию,в периновом кольце гуанина те же азоты, что и у адениеа, они мешать никак не могут. мешает отсутствие амина и наличие вместо него кислорода, он препятствует образованию водородной связи с ацетильным кислородом. См рис 4b, Георгтй Куракин.

-

А то что в статье написано что реакция идет в слабокислой среде но ацетилфосфатный ион полностью диссоциирован не смущает?

-

смущает не только это, например на рис 3б есть вполне себе заметный пик ИТФ, почему он не засчитывается? почему не сделали отр контроль с 7-деаза-АДФ?

но я указал только на очевидную ошибку, которую скорее всего допустил именно Георгий

-

Последние новости

Рис. 1. Эта простая реакция образования АТФ из ацетилфосфата и АДФ в присутствии трехвалентного железа (Fe3+) могла происходить в предбиологических условиях. Вполне возможно, именно она и определила будущую роль АТФ как основной энергетической молекулы живых клеток. Рисунок создан с помощью сервиса biorender.com