Циклические затопления пещеры способствовали появлению нового типа многоклеточности у бактерий

В пещере на японском острове Кюсю найдена бактерия — дальняя родственница менингококка и гонококка. Она образует колонии, строение которых напоминает жидкие кристаллы. У этих колоний сложный жизненный цикл, привязанный к циклу затопления пещеры водой. Внутри колоний происходит разделение клеток по ролям: часть их них формируют тело колонии, а часть выполняют роль спор, которые ждут благоприятных условий, чтобы покинуть свою колонию и основать новые. Этот пример нового типа многоклеточности заставляет еще раз задуматься об определении многоклеточности как таковой и, возможно, дает ученым ключ к пониманию ее происхождения.

От биолога как-то ждешь любви к животным… Но, если в них больше одной клетки, папа теряет интерес.

Два способа быть многоклеточным

Что значит быть многоклеточным? Этот вопрос может показаться неспециалисту странным и излишним. На первый взгляд, понятие многоклеточности интуитивно понятно: если в существе одна клетка, то оно одноклеточное, если больше — многоклеточное. Все в точности так, как во фразе девочки Ним, вынесенной в эпиграф этой статьи.

Однако не любое существо, визуально состоящее из многих клеток, является многоклеточным на самом деле. Диатомовые водоросли часто под микроскопом выглядят как цепочки клеток. Однако общий у них только минеральный панцирь. Каждая клетка живет сама по себе и никак не взаимодействует с соседками. Это такой многоквартирный домик на клеточном уровне (рис. 2).

Рис. 2. Два внешне похожих организма (изображены без соблюдения масштаба). Слева — диатомовая водоросль рода Chaetoceros. Она может показаться многоклеточной, но на самом деле состоит из абсолютно автономных клеток, объединенных лишь общим минеральным панцирем. Справа — цианобактерия рода Nostoc. Это по-настоящему многоклеточный организм, даже умеющий дифференцироваться на несколько типов клеток. Здесь показаны вегетативные клетки (более темные и мелкие) и гетероцисты (более светлые и крупные). Акинеты не показаны. Коллаж составлен на основе изображений с сайта biorender.com

Считается, что в едином многоклеточном организме клетки должны: 1) тесно взаимодействовать друг с другом, обмениваясь сигналами или веществами; 2) дифференцироваться, то есть делиться на разные по строению и функциям клеточные типы; 3) жертвовать своими интересами ради интересов организма, ограничивая свое размножение или подвергаясь апоптозу. Но даже эти три черты могут принимать довольно причудливые формы.

Мы привыкли, что многоклеточный организм формируется из одной клетки (зиготы), и все клетки организма — это ее потомки, то есть один клон. Но это лишь один из типов многоклеточности — он называется клональным.

Клональной многоклеточностью обладают все водоросли, растения, животные и грибы. Но, помимо них, ею обладают некоторые бактерии (!). Например, цианобактерии существуют в виде длинного нитчатого многоклеточного организма. А самые «продвинутые» из них (рис. 2) еще и делятся на три клеточных типа — вегетативные клетки (для фотосинтеза), гетероцисты (для фиксации азота), акинеты (это аналог бактериальных спор). Это поистине рекорд для бактерий. Существуют и другие примеры клональной многоклеточности у бактерий — например, нитчатые серные бактерии рода Beggiatoa.

Другой тип многоклеточности называется агрегативным. В этом случае многоклеточный организм формируется не в результате деления одной-единственной клетки, а «собирается» путем агрегации свободноживущих клеток. В таком случае получается организм-химера, состоящий из различных по генотипу клеток. Это не помешало такому типу многоклеточности возникнуть не менее 8 раз за всю историю живого мира, но, по-видимому, помешало ему завоевать мир, подобно клонально-многоклеточным организмам. Хотя, все равно любопытно, как бы выглядела цивилизация, где разум возник бы на базе существ вроде слизевика Dictyostelium discoideum? Этот модельный агрегативно-многоклеточный организм в сытом состоянии живет себе одноклеточной жизнью, как обыкновенная амеба. Питается он, кстати, бактериями, но и разлагающейся органикой полакомиться не прочь. Но когда запасы того и другого иссякают, клетки диктиостелиума начинают сбиваться в скопления с образованием подвижных агрегатов, которые могут ползать как единое целое в поисках пищи. Когда же с пропитанием становится совсем плохо, агрегат превращается в грибоподобное плодовое тело. Клетки, вошедшие в состав «шляпки», рассеиваются в виде спор. А клетки, вошедшие в состав «ножки», погибают, не оставив потомков (рис. 3). Это настоящее самопожертвование клеток ради целостного организма.

Рис. 3. Вверху — красивые плодовые тела слизевика Dictyostelium discoideum напоминают инопланетные грибы. Фото с сайта en.wikipedia.org. Внизу — эти организмы формируются не из одной клетки, а путем агрегации множества свободноживущих амеб. Плодовое тело рассеивает споры, из которых снова прорастают амебы, и цикл повторяется. Рисунок подготовлен на основе изображений с сайта biorender.com

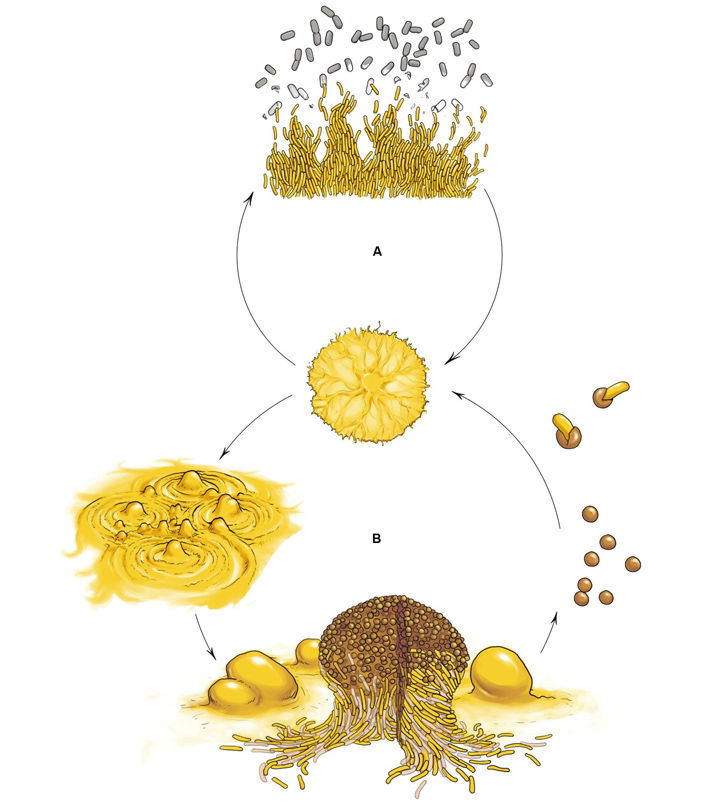

Dictyostelium discoideum относится к группе родственных эукариот, называемых диктиостелиевыми слизевиками. У них есть коллеги в мире бактерий, которых зовут миксобактерии. Они тоже хищники — и даже способны сбиваться в стаю, чтобы поохотиться на других бактерий. Когда еды становится мало, они также собираются вместе, чтобы образовать похожее на гриб плодовое тело и рассеять свои споры (рис. 4).

Рис. 4. Миксобактерии также обладают агрегативной многоклеточностью. A — в сытом состоянии это свободноживущие хищные бактерии, которые сбиваются в стаю или рой для охоты. B — в условиях голодания бактерии агрегируют с образованием многоклеточного плодового тела. Часть клеток плодового тела превратится в споры, которые начнут жизненный цикл заново. Рисунок из статьи J. Muñoz-Dorado et al., 2016. Myxobacteria: Moving, Killing, Feeding, and Surviving Together

В общем, многоклеточность у бактерий редко, но встречается, причем обоих типов. Уже этот факт способен удивить. Но теперь, похоже, и эту картину придется пересмотреть: в недавней статье японских ученых описан третий тип многоклеточности у бактерий.

Унесенные водой

Находка была сделана в лабиринте известняковых пещер на острове Кюсю в Японии. Он располагается по соседству с подземной рекой, которая иногда (особенно после дождей) затапливает пещеры (рис. 5, A). В образце, взятом с каменных стен этого лабиринта, авторы обнаружили новый вид бактерий, названный Jeongeupia sacculi. Этот вид принадлежит к семейству Neisseriaceae и, таким образом, является дальним родственником возбудителей гонореи и менингита.

Странности начинаются при попытке вырастить этот новый вид на чашке Петри с питательной средой. Обычно колонии бактерий непрозрачные: они могут быть блестящие или матовые, иметь различную окраску. Но этот вид удивил исследователей прозрачностью своих колоний, которые к тому же переливались всеми цветами радуги (рис. 5, B).

Рис. 5. A — пещера, в которой была обнаружена бактерия Jeongeupia sacculi. B — внешний вид колонии в лабораторной среде — она прозрачная и переливается разными цветами. С, D, E — строение колонии бактерий Jeongeupia sacculi: хорошо видно их упорядоченное расположение. Рисунок из обсуждаемой статьи в eLife

При микроскопическом исследовании выяснилось, что причина такой красочности — в упорядоченном расположении клеток бактерий в колонии. Их длинные вытянутые клетки-нити ориентированы параллельно друг другу и образуют, по сути, нематический жидкий кристалл. Подобные кристаллы (только, конечно, не из клеток, а из полимеров) формируют изображение в современных мониторах. Живой жидкий кристалл — это было, мягко говоря, что-то совсем новое.

Еще интереснее, что такое состояние не было статичным. На определенном этапе существования колоний в их середине образуются мелкие коккобациллярные клетки, которые скапливаются вместе. И самое интересное — когда колония была погружена в воду, эти коккобациллы быстро высвободились в свободное плавание. Впоследствии они осели на новых местах и проросли в новые колонии. Очевидно, такой же цикл бактерии проходят и в своей пещере: в «сухой» период созревают на ее стенах в виде колоний, где накапливаются коккобациллярные клетки, которые затем быстро распространяются по пещере в период затопления, давая начало новым колониям (рис. 6).

Рис. 6. Жизненный цикл бактерии Jeongeupia sacculi. 1 — колонии бактерий, имеющие строение жидкого кристалла, растут на стенках пещеры. 2 — в толще колоний формируются округлые коккобациллярные клетки, которые ждут своего часа (и удачных внешних условий). 3 — когда вода затапливает пещеру, коккобациллярные клетки вырываются на свободу. 4 — когда вода спадает, эти клетки, как споры, оседают на стенах пещеры и дают начало новым колониям. Рисунок из популярного синопсиса к обсуждаемой статье в eLife

По большей части описательная работа (что необычно для нынешней науки) вскрыла необычный жизненный цикл колонии бактерий. Во-первых, колония (на первый взгляд) не связанных анатомически клеток размножалась как единое целое. Во-вторых, жизненный цикл колонии оказался тесно связан с присутствием или отсутствием воды. Это объясняется условиями обитания этого вида: он живет в пещере, которая периодически затапливается водой. В такой среде, конечно, координированное размножение позволяет извлечь максимальную выгоду из периода затопления. Самое необычное — что продуктом такой эволюции стала многоклеточность (хотя тоже весьма инопланетного вида).

Это не агрегативная многоклеточность — в жизненном цикле бактерии отсутствует фаза агрегации клеток в один многоклеточный организм. Сложно ее назвать и клональной: нет данных, что каждая колония происходит из одной коккобациллы. Перед нами просто высокоупорядоченная колония клеток. И единственное, что выдает в ней многоклеточную природу, — то, что при размножении она ведет себя как единый организм.

Такая экзотичная форма многоклеточности возвращает нас к вопросу об ее определении. Если речь идет о человеке, цианобактерии или даже диктиостелиевом слизевике, то все относительно просто: многоклеточным считается организм, который состоит из многих тесно связанных между собой клеток. Но в новой работе мы впервые столкнулись с тем, что что-то похожее на многоклеточность существует при отсутствии тесной анатомической связи между клетками. Авторы предлагают новое определение многоклеточности: сообщество клеток является многоклеточным организмом, если оно эволюционирует как единое целое (а не каждая клетка справляется с естественным отбором по отдельности).

Помимо этого, такая тесная связь многоклеточности и условий существования (потоков воды) — серьезный аргумент в пользу теории «экологических строительных лесов» (ecological scaffolding), постулирующей ключевую роль экологии в возникновении многоклеточности. И хотя пока обсуждаемая статья не оказалась на первых полосах газет и журналов, она исключительна по степени влияния описания нового вида на ключевые биологические концепции. Возможно, в подземных пещерах скрывается еще немало видов, которые тоже заставят нас задаваться вопросом: что же это значит — быть многоклеточным?

Источники:

1) Kouhei Mizuno, Mais Maree, Toshihiko Nagamura, Akihiro Koga, Satoru Hirayama, Soichi Furukawa, Kenji Tanaka, Kazuya Morikawa. Novel multicellular prokaryote discovered next to an underground stream // Elife. 2022. DOI: 10.7554/eLife.71920.

2) Sayantan Datta, William C. Ratcliff. Cave Bacteria: Illuminating a new path to multicellularity — популярный синопсис к обсуждаемой статье.

Георгий Куракин

-

Замечательно. В статье раз 5-10 встречаются слова "единое" и целое. А что значит целое и единое (и чем они отличаются), биологи не могут понять, поэтому продолжают задаваться вопросом, который не имеет никакого отношения к биологии, а имеет к философии и языку ("что такое многоклеточность?"). И все еще этот эволюционный бред с "естественным отбором" обязательно, (хотя зачем?) надо вставить. Кто там в данном случае проходит "естественный отбор"? частичка многого, которая одновременно едина, потому что без единого не живет? "Вид"? Но что такое вид? итд.

Это тупик, уважаемые.-

-

Единое, целое / не целое, не единое, это качественное состояние системы ( от древнегреческого соединение.. ) То есть некие части которые в свою очередь тоже некие системы, находящиеся в связях отношениях между собой, которые позволяют им быть "целым", "единым" в моменте. Или не быть по каким то там причинам.. "Естественный отбор" его двигатель это способность систем к динамическому балансу, если он хорош системы существуют если нет, они "рассыпаются" на части которые могут быть базой для возникновения новых систем или для роста существующих.

-

-

Так это же теория гайа, не? ))

Согласно этой теории, органические и неорганические компоненты планеты Земля развивались вместе, как единая живая система, самостоятельно контролирующая глобальную температуру, состав атмосферы, соленость океана и множество других параметров, которые поддерживают ее пригодность для жизни.

Согласно этой теории, органические и неорганические компоненты планеты Земля развивались вместе, как единая живая система, самостоятельно контролирующая глобальную температуру, состав атмосферы, соленость океана и множество других параметров, которые поддерживают ее пригодность для жизни.

Почитав оригинальную статью, а не синопсис, на котором скорее основана текущая заметка, это становится более понятно. Особенно, если посмотреть на рисунок 4, а именно вкладки C и E. А также если обратить внимание на "At the fifth day after inoculation, the internal cells were crowded out of the colony in our experimental setting (Figure 4B, right panels). The occurrence of this event in a single colony triggered a chain reaction of this phenomenon in adjacent colonies (Figure 4C), indicating some form of control." Т.е. на чашке вырастало множество колоний, что обычно и происходит если несильно плотно засеять чашку. Более того, размножается оно одноклеточными спорами. Гораздо вероятнее, что одна спора где то зацепится и даст колонию, чем куча спор где то там в итоге сольется в одну колонию.

Тем не менее, стоит отдать должное автору текущей заметки: авторы статьи действительно или не публикуют, или не делали никаких прямых экспериментов, показывающих возможность развития колонии из одной клетки. А может, они это считают само собой разумеющимся. За разъяснениями, пожалуй, надо обратиться к ним напрямую.

Но в целом, я не исключаю, что оно может вполне вести себя и по стратегии агрегативной многоклеточности, сливаясь в одну колонию. Опять же, противоречащих этому данных нет. Почему бы этой штуке не уметь делать и то, и другое.

_______________________

Еще по поводу самой заметки: авторы статьи нигде не упоминают о том, что описан какой то новый тип многоклеточности. И лишь в синопсисе встречается фраза, что это до последнего момента была неизвестная форма _бактериальной_ многоклеточности (а не многоклеточности вообще). Принципиально какого-то нового механизма многоклеточности в целом я тут не заметил

-

Я отправил запрос профессору Kouhei Mizuno, и он любезно согласился ответить насчёт типа многоклеточности и колоний на чашке Петри. Прежде всего, он сам ответил нам в отдельной ветке ниже (пользователь под ником KMizuno) и прикрепил ссылку на видео, где из одной бактерии вырастает целая "жидкокристаллическая" колония. То есть некоторые прямые данные за формирование колонии нового вида из одной клетки всё-таки есть.

Профессор Мизуно в личном письме мне ответил, что отнесение этой бактерии к тому или иному типу многоклеточности действительно проблематично. По опубликованным данным её многоклеточность действительно выглядит клональной – колония развивается из одной клетки и ведёт себя как единый организм. Однако, есть неопубликованные данные по агрегативному поведению: если растить эту бактерию на жидкой среде, а потом нанести эту культуру на агар, то генетически гетерогенные клетки начнут коллективно формировать упорядоченные колонии – и это чем-то похоже на поведение слизевика. Он пишет, что этот феномен достоит дальнейшего изучения. В общем, эта бактерия всё же находится где-то посередине между клональным и агрегативным типом.

@

Уже в школе теперь учат, что эволюционирует не особь, а популяция. То есть, излагая языком статьи, не клетка, а сообщество. Имхо, зря авторы связали в "единое целое" эволюцию и многоклеточность.

...постулирующей ключевую роль экологии в возникновении многоклеточности.

@

Ужас. "Экология" - это же внешняя среда. И что, кто-то сомневается в ключевой роли внешней среды в возникновении жизни?

Ужас. "Экология" - это же внешняя среда. И что, кто-то сомневается в ключевой роли внешней среды в возникновении жизни?Да, и мне тоже этот момент показался странным

-

Никто не сомневается в том, что движущая сила любых эволюционных изменений – внешняя среда. Однако гипотеза "экологических строительных лесов" предполагает более детальную детерминацию многоклеточности экологией – как в этом примере, экологические факторы не только заставляют организм становиться многоклеточным, но и направляют сам этот процесс. Грубо говоря, чаще всего окружающая среда говорит: "зайцы, станьте ёжиками, тогда вас не будут обижать!" А как стать ёжиками, зайцам приходится думать самим. Здесь же окружающая среда ещё и на "тактическом" уровне формирует из зайца ёжика.

-

гипотеза "экологических строительных лесов"

@

Мне, как не биологу, впервые встречается этот термин. Не могли бы вы дать какую-то ссылку?

До этого я как-то не сомневался, что движущая сила - это внутреннее свойство объекта, его генетическая изменчивость. Внешняя же среда, как мне казалось, обладала только регулирующей, разрешающей силой. Живой объект, изменяясь по своим генетическим законам, должен протолкнуться сквозь фильеры внешней среды. Смог - эволюционировал, а не смог - поминай как звали... А как это можно проговорить в понятиях новой гипотезы?

Допустим, всепещерный потоп длится сутки раз в год.

Поколения, например у цианобактерий, сменяются через 6 часов, - тогда число поколений цианобактерий между потопами будет 1год/6час=1500.

Поколения у человека сменяются через 25 лет, - тогда, согласно подобию аналогий, промежуток между библейскими всемирными потопами будет 25 лет*1500=40 тысяч лет.

Вот как-то так.

-

Митохондрии и хлоропласты в составе клеток эукариот являются наследниками бактерий, имеют свою ДНК и при наличии питательных веществ могут размножаться независимо от основной клетки...

Во-первых, это не имеет отношения к агрегативной многоклеточности.

Во-вторых, митохондрии и хлоропласты могут размножаться только внутри клетки и полностью от неё зависят. Они даже перелезть из клетки в клетку не могут.

Thank you for introducing my article in this insightful news article that correctly gets points and gives original viewpoints, which is the best about my article I have ever seen so far. And I was also impressed by the high level discussion unfolded in the comment section. I am touched.

Let me add one comment. I uploaded the draft version that includes video that show you how a single cell can grow and form a colony. Thank you for reading. K Mizuno

Supplementary video includes the one about a single cell growing to a colony.

You need to download the ‘supplementary Movies’ files and open one entitled ‘the Movie_1_Initial proliferation on agar’.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.25.424384v1.

-

Dear Kouhei,

thanks for joining the discussion and congratulations with nice finding and paper!

I have a couple of questions.

Haven't you observed your colony(ies) further after they released all their central coccobacilli cells in the environment? Were remaining "somatic"/filamentous cells able to repopulate colony center with another batch of cells? Could this reproduction cycle be repeated by the same colony? Or do they perform such a program just once and then disassemble?

Another question, were you considering to perform single cell sequencing/analysis in order to understand how cells are different within one colony and whether they form different "tissue"types, as well as on transcriptomic level?

Thanks!

Alexey

Thank you so much for your interest and comments, and I really apologize for my late response.

To the first question, We have never observed the remaining cells after spreading coccus cells. If we could keep the remaining colony properly, what would happen to the colony? I am not sure, but in water the cells never elongate and keep coccus shape. So, when the remaining filamentous colony got wet for a while (for hours), they could divide to become coccus shape, meaning the colony might collapse. But, If the remaining colony got dry in a short time, I don't know what would happen.

But, as seen in Fig 3A, the coccus accumulation on the center of a colony initiates from the buckling of filamentous cells on the bottom layer. You can see the buckling line which looks like a straightly shutting mouth, which may seem like a coincidence, but it is not; this happens every time (I observed it for years). In a certain condition, the first buckling happens from this line on the bottom layer on the center of a colony. And then, the elongating cells (2-3 micro up to 100 micro meter) seems to generate forces that push itself in two opposite directions; cells close to the edge seem to be pushed toward outside, whereas cells close to the center are pushed to the center. Then, the buckling of cells continously seems to happen on the center, resulting in a packed cells on the center area in a colony.

So, the package of the cells on the center seems to be linked with the initial colony growth on the surface. If so, it might be difficult for a remaining colony that ejected the cells to accumulate another batch of cells. This is just an idea, but we need to prove it by experiments.

To another question, yes, we plan to do it now. In this paper, we tried to figure out how cells physically interact with each other and how they physically interact with environments, and tried to avoid genetic study with this intention. But we studied one genetic data, we sequenced the genomes separately from coccus cells and filament cells, and the genome sequence data showed that there was no difference between coccus and filamentous cells.

And I agree to your idea that transcriptome analysis will give us something about different cell types.

I hope you enjoy our article and potential stories about evoluiton on the earth.

Sincerely,

K Mizuno

The author of the insight article Georgy Kurakin also posted his idea about our study as below, you can read and join the community.

"What is to be multicellular? A question from a novel cave bacterium"

https://microbiologycommunity.nature.com/posts/what-is-to-be

Последние новости

Рис. 1. Возможно, этот «блинчик» из бактерий представляет собой новый тип многоклеточности. Это колония нитчатых бактерий Jeongeupia sacculi, по структуре похожая на жидкий кристалл. Темное пятно в середине — это область, где образуются мелкие округлые клетки (коккобациллы), которые станут своеобразными «спорами» колонии. Эта колония ведет себя как единый организм, что позволяет с натяжкой считать ее многоклеточным существом — но принципиально нового типа. Кадр из видео в обсуждаемой статье в eLife