После вымирания динозавров тело у млекопитающих росло быстрее, чем мозг

Современные плацентарные млекопитающие являются позвоночными с самым крупным мозгом относительно размеров тела, и ранее предполагалось, что в течение всей эволюционной истории этого подкласса мозг зверей неуклонно рос. Однако проведенное недавно исследование показало, что как минимум в раннем кайнозое плацентарные млекопитающие сошли с этой дорожки: темп увеличения их мозга значительно уступал темпу роста общей массы тела. Позже, в эоцене, несколько линий млекопитающих независимо друг от друга приобрели крупный мозг за счет развития сенсорных областей: вероятно, это произошло благодаря тому, что после окончательного формирования кайнозойских экосистем начала расти конкуренция между видами. Условно говоря, если первые миллионы лет после исчезновения динозавров млекопитающим приходилось как можно быстрее прибавлять в весе, чтобы успеть заполнить пустующие ниши, то позже наступила пора «переводить количество в качество», запустившая бурный рост внутричерепного содержимого.

История развития мозга млекопитающих длится больше двухсот миллионов лет: уже у ранних маммалиаморфов наблюдались признаки увеличения размеров мозга относительно размеров тела, что связывается с увеличением роли обоняния в жизни зверьков, полностью перешедших на ночной образ жизни, и связанным с этим развитием неокортекса, отвечающего, помимо всего прочего, за визуальную обработку, память и контроль движений (Рост мозга у древних млекопитающих был связан с развитием обоняния, «Элементы», 26.05.2011). Поскольку у наиболее ранних представителей современных отрядов плацентарных млекопитающих, живших в эоцене, мозг был схож по структуре, но относительно меньше по размеру, чем у современных родственников, и в течение всего кайнозоя размер мозга постоянно увеличивался, предполагалось, что эта тенденция наблюдалась и при переходе млекопитающих от мезозоя к кайнозою (см. L. Radinsky, 1976. Oldest Horse Brains: More Advanced Than Previously Realized, H. J. Jerison, 1961. Quantitative analysis of evolution of the brain in mammals). Иными словами, опираясь на скудные данные (такие как неаккуратные замеры мозговых полостей у малого количества черепов неопределенного возраста и данные, полученные путем филогенетического анализа, см. J. B. Smaers et al., 2021. The evolution of mammalian brain size), ученые предполагали, что и в раннем кайнозое размер мозга у млекопитающих продолжал увеличиваться.

Руководитель исследования, Орнелла Бертранд (Ornella Bertrand), рассматривает череп палеоценового млекопитающего в Эдинбургском университете: благодаря находкам новых образцов коллекцию ранних плацентарных удалось существенно расширить. Фото с сайта scitechdaily.com

К сожалению, проверка этих гипотез была делом непростым, поскольку хорошо сохранившихся черепов млекопитающих палеоценового периода (66–56 миллионов лет назад) было известно очень мало. Чтобы поставить точку в этом вопросе, авторам нового исследования пришлось собрать значительную выборку, включив в нее недавно обнаруженные черепа раннекайнозойских млекопитающих из бассейна Сан-Хуан в Нью-Мексико и бассейна Денвер в Колорадо (T. E. Williamson, 1996. The beginning of the Age of Mammals in the San Juan Basin, New Mexico: Biostratigraphy and evolution of Paleocene mammals of the Nacimiento Formation, T. R. Lyson et al., 2019. Exceptional continental record of biotic recovery after the Cretaceous–Paleogene mass extinction; о находках в Колорадо, рассказывающих о жизни на Земле в первый миллион лет после удара Чикшулубского метеорита, можете посмотреть документальный фильм Rise of the Mammals, есть русский перевод). С помощью методов компьютерной томографии высокого разрешения ученым удалось не только точно измерить объем мозга, но и размеры его частей — неокортекса, обонятельных луковиц и околоклочкового выступа мозжечка, принимающего участие в контроле движений глаз. В итоге в анализ вошли 34 новых черепа (17 палеоценовых и 17 эоценовых), что в сочетании с данными из предыдущих исследований позволило оценить эволюционные тенденции внутри подкласса плацентарных в позднем меловом, палеоценовом и эоценовом периодах.

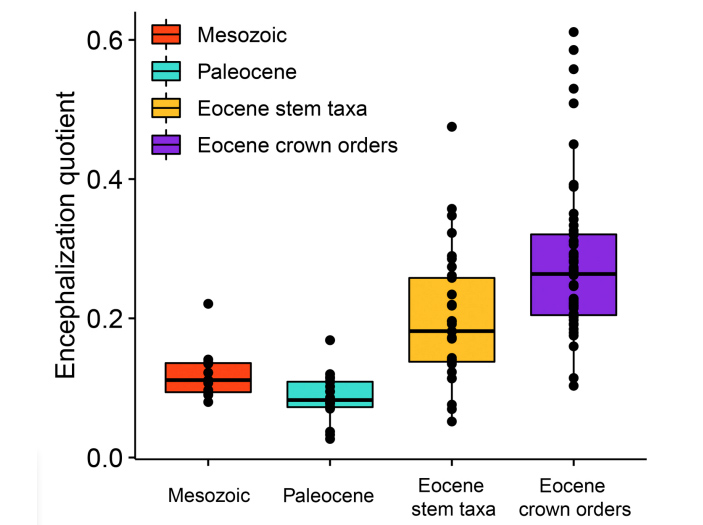

Коэффициент энцефализации (выражающийся как отношение между наблюдаемой и прогнозируемой массой мозга для животного данного размера) мезозойских (красные), палеоценовых (бирюзовые), архаичных эоценовых (желтые) и эоценовых представителей современных отрядов (фиолетовые) плацентарных млекопитающих. Обратите внимание, что палеоценовые млекопитающие жили позже мезозойских, но относительные размеры мозга у них были меньше (медиана внутри бирюзового бокс-плота находится ниже, чем внутри красного). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Было выявлено, что у эоценовых плацентарных млекопитающих коэффициент энцефализации был выше, чем у их предков в мезозое и палеоцене, но при этом палеоценовые формы в относительном размере мозга уступали более древним мезозойским: хотя после вымирания динозавров млекопитающие начали резко прибавлять в размерах, мозга это коснулось в меньшей степени, и он просто «не успевал» за стремительно растущим телом! Исследование размеров отдельных частей мозга также показало, что у палеоценовых зверей по-прежнему значительную роль в восприятии окружающего мира играло обоняние, тогда как зрение и другие чувства были развиты хуже. Создавалось впечатление, что даже после окончания эры динозавров млекопитающие еще десять миллионов лет жили «по инерции», прячась в сумерках лесного полога и не торопясь отказываться от привычек, сложившихся после ста пятидесяти миллионов лет сосуществования с гигантскими рептилиями.

Только спустя десять миллионов лет, в эоцене, с появлением примитивных парнокопытных, хищников, грызунов и приматов, размеры неокортекса начали увеличиваться, равно как и объем мозжечка, что засвидетельствовало возросшую роль зрения (возможно, связанную с переходом многих видов на дневной образ жизни). Вероятно, после того, как были заполнены все доступные экологические ниши, среди млекопитающих начали развиваться более тонкие адаптации к среде обитания — например, они научились прыгать с ветки на ветку в поисках спелых плодов, загонять быстроногую добычу или, напротив, спасаться от ловких хищников. А эти адаптации потребовали более развитых органов чувств и, как следствие, большего мозга.

Лес эпохи раннего палеоцена, около 63 миллионов лет назад. В те времена быть большим было выгоднее, чем быть умным, поэтому у крупных видов вроде изображенной в правом верхнем углу парочки барилямбд (Barylambda), весивших до 650 килограммов, мозг пропорционально был меньше, чем у их более мелких родственников. Рисунок © Rudolph F. Zallinger с сайта research.amnh.org

По словам исследователей, мнение о том, что большой мозг может помочь пережить вымирание (основанное, к примеру, на данных о том, что млекопитающие с более крупным мозгом эффективнее решают экспериментальные задачи и быстрее адаптируются к новой среде; S. Benson-Amham et al., 2016. Brain size predicts problem-solving ability in mammalian carnivores, D. Sol et al., 2008. Brain Size Predicts the Success of Mammal Species Introduced into Novel Environments), ошибочно: поскольку крупный мозг метаболически более затратен и требует более длительного периода созревания, в хаотичных условиях на мезозойско-кайнозойской границе вполне могло привести наших предков к вымиранию (см. также Млекопитающие с относительно крупным мозгом более уязвимы, «Элементы», 23.07.2016). Учитывая, что уже через несколько сотен тысяч лет после вымирания динозавров размеры млекопитающих резко увеличились (J. Alroy, 1999. The fossil record of North American mammals: evidence for a Paleocene evolutionary radiation), достигнув габаритов барсука, увеличение мозга в основном затрагивало те отделы, которые позволяют контролировать более крупные тела, например, промежуточный мозг и полосатые тела.

Лишь через несколько миллионов лет после вымирания, после наступления эоцена, когда экосистемы стабилизировались, а конкуренция между видами начала возрастать, несколько эволюционных линий нашего класса, в числе которых были и приматы, начали независимо друг от друга развивать сложные мозги (Относительные размеры отделов мозга у приматов связаны с образом жизни, «Элементы», 14.10.2019). Эволюция их мозга шла мозаично: увеличивался не просто абсолютный размер, но и размеры отдельных областей, особенно связанных с органами чувств и высшей нервной деятельностью, что позволило эоценовым млекопитающим значительно расширить свой приспособительный потенциал. Именно эти млекопитающие «нового образца», сумевшие стряхнуть с себя пыль эпохи динозавров, стали доминирующими крупными животными на нашей планете, тогда как сохранившие примитивное строение мозга архаичные группы мало-помалу сошли с эволюционной арены. В конце концов, каждому времени — свои герои: стратегия «сначала тело, потом мозг», успешно работавшая в нестабильном мире после массового вымирания, оказалась проигрышной в долгосрочной перспективе, и лишь те млекопитающие, что сумели от нее отказаться, смогли выжить в новых условиях.

Источник: Ornella C. Bertrand, Sarah L. Shelley, Thomas E. Williamson, John R. Wible, Stephen G. B. Chester, John J. Flynn, Luke T. Holbrook, Tyler R. Lyson, Jin Meng, Ian M. Miller, Hans P. Püschel, Thierry Smith, Michelle Spaulding, Z. Jack Tseng, Stephen L. Brusatte. Brawn before brains in placental mammals after the end-Cretaceous extinction // Science. 2022. DOI: 10.1126/science.abl5584.

Анна Новиковская

@

То, что работает в долгосрочной перспективе, называется стратегией. Любая тактика есть часть стратегии, даже если она направлена в другую сторону. В воинском искусстве, например, высшим умением для полководца является организация успешного отступления с тем, чтобы накопить резервы, реорганизоваться и перейти в наступление. Почему бы и эволюции не пойти временно в другую сторону?

Представляется, что стратегия живого заключается в том, что прогнозивное поведение(мозг) эволюционно выигрывает у поведения реактивного (тело). Но, в отдельные периоды, тактика ускоренного накопления реактивной базы вполне может привести к выигрышу. (Закон отрицании отрицания, гм-гм.)

Имхо, ваш стиль ещё улучшится, если вы перестанете строить предложения из полусотни слов. И ещё хорошо бы не употреблять слово мозг во множественном числе.

-

Только стратегия тут как бы случайна, так как слово подразумевает какой то просчёт действий. Эволюция же процесс без цели, без вершины "венца творения", который сел в соц сети и деградирует. У одних попал один путь, а у других - другой. В итоге умные выжили, особенно в условиях при потрясениях. А большие вымерли. Крысы, кстати очень умные.

Кстати, вот это превалирование тактики над стратегией было продемонстрировано и экспериментально (я припоминаю, что на бактериях, но могу ошибаться). А вот доживёт ли менее приспособленный, но более пластичный организм до момента изменения внешних условий и вымирания конкурентов — это уже зависит только от везения.

Возможность реализовать «стратегическое» преимущество может и не представиться. Да и что им является на самом деле? Может, и не мозг вовсе, а, к примеру, иммунитет. Или умение менять скорость метаболизма. Или ещё что-то.

-

Ну, разумеется - "у истории нет либретто". И у эволюции. Везение? Да, это фактор. Но важнее, имхо, то, что эволюция вида совершается внутри пучка

других, более могущественных эволюционных процессов. Континенты движутся, атмосфера меняется, вдруг внутри флоры появляются цветковые. Плюс роковые случайности типа чиксулуба, влияющие на многое.

Либретто пишется потом, когда видно большинство рывков и провалов, когда можно выделить "стратегическое» преимущество". Задним числом. Ну, и антропоцентричность никто не отменял. Мы, сапиенсы, выжили благодаря мозгу, значит, он и главный.

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/royprsb/275/1

В это время вымирают почти все динозавры, кроме лучше приспособленных питаться цветковыми растениями цератопсов, гадрозавров и анкилозавров, а из по большей части хищных теропод остаются в основном только целурозавры. В течение примерно того же времени в Южной Америке и Австралии появляются сумчатые современного типа, а на остальных континентах - большинство отрядов плацентарных, все из которых переживают вымирание. Это больше похоже на вытеснение динозавров млекопитающими в условиях распространения цветковых растений, чем на освобождение экологических ниш в результате катастрофы. Млекопитающие занимали различные экологические ниши еще в мезозое.

Вымирание динозавров, кроме современных птиц Neornithes, заканчивается примерно через миллион лет после пика вымирания в океанах, который продолжался несколько сотен тысяч лет. Примерно в это время было распространение злаков современного типа, снижающих за счет разветвленной корневой системы поступление минеральных и органических веществ в океаны, что могло вызвать вымирание в океанах по цепочке планктон и бентос - моллюски - рептилии. Малосъедобные злаки могли ускорить вымирание динозавров на суше.

Скорость изменения размеров тела и размеров мозга вследствие эволюции бывает разной. Ее могли ограничивать не последствия катастрофы, а нестабильность экосистем в связи с распространением цветковых и резкой смены растительности, несмотря на то, что млекопитающие могли лучше приспособиться к изменению растительности, чем динозавры. В таких условиях менее уязвимыми к вымиранию могли оказаться более мелкие и насекомоядные виды, которых было много среди млекопитающих.

"Из хищных теропод..." - абелизавриды по всему южному полушарию Земли наверное выдумки колдунов-учëных.

"Это больше похоже" - на очередную волну появления новых групп вследствие сильных изменений географии, с млекопитающими в частности это было ещё с НАЧАЛА ЮРЫ, и млекопитающие как всегда преимущественно теснили друг друга, а не кого-либо.

"Кроме неоорнитид..." - Огромный всплески разнообразия большинства групп динозавров в Маастрихтской Азии, проникновение титанозавров в СА опять-таки в Маастрихте, формирование новых форм на Европейском архипелаге опят-же в Маастрихте - это вообще не похоже на вымирание от слова совсем.

"Распространение злаков..." - которые повлияют на экосистемы лишь только к Неогену. "Млекопитающие могли лучше приспосабливаться..." - вымирание групп Палеогеновых растительноядных млекопитающих во время Неогеновой революции be like:

Последние новости

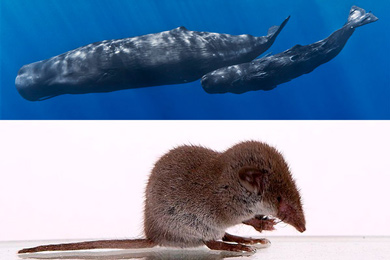

Сравнение относительных размеров мозга палеоценового арктоциона (Arctocyon, слева) и эоценового гирахиуса (Hyrachyus, справа) показало, что сразу после мел-палеогенового вымирания в приоритете у млекопитающих были размеры тела, а не мозга. Длина масштабного отрезка — 10 мм. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science