Раскрыта загадка образования богатых золоторудных жил

Месторождения золота образуются в процессе осаждения металла из горячих газово-жидких (гидротермальных) растворов, которые поднимаются по разломам от расположенного на глубине магматического очага. При охлаждении этих растворов кристаллизующиеся из них минералы заполняют трещины. Так возникают золоторудные жилы, подчас весьма богатые — с участками из чистого золота толщиной несколько сантиметров. Как образуются такие скопления драгоценного металла, долгое время оставалось загадкой для геологов, поскольку в исходных растворах, как правило, концентрация золота крайне низка. Канадские ученые нашли ответ на этот вопрос, показав, что богатые ценным металлом жилы могут формироваться, если на каком-то этапе подъема раствора к поверхности содержащиеся в нем наночастицы золота потеряют электрический заряд (из-за которого они отталкиваются) и образуют коллоидную систему, в которой почти мгновенно происходит флокуляция — слипание частиц в более крупные «хлопья», которые впоследствии выпадают в осадок и формируют золотоносные жилы.

Среднее содержание (кларковое число) золота в земной коре составляет около 0,004 грамма на тонну. Это в несколько тысяч раз меньше, чем у таких металлов, как медь, цинк или свинец. К счастью для добытчиков на Земле есть немало мест, в которых концентрация золота на порядки выше: например, в рудах промышленных месторождений она достигает десятков, а иногда и сотен граммов на тонну.

Первичные (эндогенные) руды золота имеют гидротермальное происхождение. Они образуются из горячих газово-жидких растворов (флюидов), отделяющихся от магматических расплавов, главным образом кислого состава. Постмагматические водные растворы несут лишь следовые количества золота, и при осаждении металла из простого водного раствора потребовались бы десятки и даже сотни тысяч лет, чтобы заполнить рудой трещину шириной всего в один сантиметр. Но гидротермальные системы не живут так долго — рудные жилы образуются в течение нескольких лет, а иногда и дней. По оценкам ученых, максимальное количество золота, которое за такое время может быть отложено из раствора — 20 грамм на тонну (M. Pearce et al., 2015. Gold deposition caused by carbonation of biotite during late-stage fluid flow). Поэтому геологи давно пытаются понять, как флюиды со сверхнизкими концентрациями золота создают богатые золотые руды.

Для этого ученые исследуют возможные формы присутствия металла в растворах. Например, существует предположение, что концентрация золота может резко повышаться, если этот элемент транспортируется в гидротермальных флюидах в виде хлоридов или бисульфидов. Канадские геологи во главе с профессором Энтони Уильямс-Джонсом (Anthony E. Williams-Jones) из департамента наук о Земле и планетах Университета Макгилла предложили другой вариант. По их мнению, богатые золотые руды могли отложиться из коллоидных растворов с твердыми наночастицами золота.

Диспергированные в растворе наночастицы металла обладают зарядом и отталкиваются друг от друга. В таком состоянии они могут переноситься на большие расстояния. Но когда заряд нарушается, происходит флокуляция — процесс, похожий на коагуляцию, при котором частицы моментально слипаются в крупные хлопья (флокулы) и выпадают из раствора.

Это напоминает поведение взвешенных жировых частиц в молоке, представляющем собой водный коллоидный раствор. При уровне pH свежего молока, близкого к нейтральному, микроскопические шарики жира в нем имеют отрицательный заряд и отталкиваются друг от друга. В процессе скисания бактерии превращают лактозу в молочную кислоту, снижая при этом уровень pH. Это вызывает разрушение поверхностного заряда на частицах жира, которые отделяются от молочной сыворотки и слипаются друг с другом, образуя простоквашу — коагулированное желе из молочного жира.

Изучая богатейшие золоторудные жилы месторождения Брюсджек (Brucejack mine) в Британской Колумбии, в которых содержание золота местами достигает 41,5 кг на тонну (!), авторы обнаружили свидетельства того, что главный фактор образования богатых залежей золота — переход на определенных этапах рудоносных растворов в коллоидное состояние с их последующей флокуляцией. При этом концентрация металла в исходных гидротермальных растворах может составлять всего несколько частей на миллиард.

Авторы предложили следующий сценарий. Заряженные наночастицы золота в коллоидном растворе до определенного момента отталкиваются друг от друга, но, когда они по каким-то причинам теряют заряд (например, в результате резкого изменения уровня рН), происходит флокуляция, и выпадающее желеобразное вещество заполняет трещины в породе, образуя богатые золотые жилы.

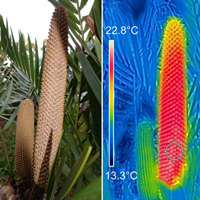

Для проверки работоспособности своей гипотезы исследователи создали в лаборатории золотоносные коллоидные растворы и с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) получили первые изображения наночастиц золота, а также задокументировали весь процесс заполнения трещин флокулированным агрегатом этих частиц.

Богатые участки месторождения Брюсджек обычно представляют собой скопления рудной минерализации размером от 1 до 30 см в кварц-кальцитовых жилах толщиной от 1 до 50 см и жильных роях (штокверках), а также в цементе жильных брекчий. Скопления сложены микроагрегатами электрума — природного сплава золота и серебра — с соотношением Au:Ag около 62:38. Для изучения материала жил методом ПЭМ авторы изготовили пять ультратонких пластин толщиной от 50 до 100 нм. Под электронным микроскопом ученые обнаружили в кальцитовой матрице жил вокруг сростков электрума многочисленные сферические наночастицы электрума диаметром от 5 до 15 нм, которые встречаются как в рассеянном виде, так и в виде агрегатов частиц.

Последние по своему строению удивительным образом напоминают более крупные сростки электрума, обладающие ветвящейся, дендритной структурой. Считается, что такие сложнокристаллические образования возникают при ускоренной кристаллизации в неравновесных условиях. Авторы отмечают, что полное подобие структур на нано- и макроуровнях согласуется с фрактальной природой коллоидных агрегатов, наблюдаемой в экспериментальных исследованиях, а также при компьютерном моделировании флокуляции коллоидов золота (рис. 2).

Рис. 2. а — участок богатой минерализации электрума (бонанца) в кварц-кальцитовой жиле в серицитизированных туфах (фото сделано в забое подземной горной выработки); b — наноразмерная кальцитовая (Cal) жила с агрегатами электрума (Elec) в серицитизированной (Ser) вмещающей породе (снимок получен методом ПЭМ). В нижней части жил видны сферические наночастицы электрума. Фото из обсуждаемой статьи в PNAS

Проведенные эксперименты показали, что на начальной стадии охлаждения гидротермальные растворы проходят фазу наночастиц. Обычно эта фаза недолговечна и быстро сменяется стадией кристаллизации, для которой характерен медленный рост кристаллов. Однако в неравновесных системах, например, когда кипящий флюид встречается с холодной жидкостью, или попадает в открытую полость, резкая смена физико-химических параметров — сброс давления (вскипание), охлаждение или смена кислотности — приводит к быстрой флокуляции металлических наночастиц из гидротермального флюида. При этом у атомов недостаточно времени, чтобы организоваться в кристаллы, и они формируют сферические агрегаты с минимальной площадью поверхности для данного объема.

Авторы считают, что такие условия могут возникать, например, в местах выхода кислых или почти нейтральных гидротермальных металлоносных растворов на морском дне, где они смешиваются с умеренно щелочной морской водой (рН 7,5–8,5). Ускоряют осаждение и присутствующие в морской воде катионные коагулянты (например, Na+).

Результаты проведенного ранее исследования газово-жидких включений в кварце электрумсодержащих кварц-кальцитовых жил месторождения показали, что во время образования жил флюид вскипал (S. P. Tombe et al., 2018. Origin of the high-grade Early Jurassic Brucejack epithermal Au-Ag deposits, Sulphurets Mining Camp, northwestern British Columbia). Это подтверждают и изотопные данные серы в золотосодержащем пирите, а также широкое развитие в жильных зонах гидротермальных брекчий, формирующихся в условиях разрыва пород.

В раннеюрское время, когда образовались руды месторождения Брюсджек, район находился на континентальной окраине, в зоне долгоживущей островной дуги, где поднимающиеся к поверхности и вскипающие гидротермальные рудные флюиды могли смешиваться с морской водой. Авторы считают, что это смешение было основной причиной флокуляции и образования участков богатого золотого оруденения. Аналогичные процессы могли действовать и при образовании других золоторудных месторождений, для которых характерны жилы с бонанцами. Это, например, месторождения Балларат в Австралии, Серра Пелада в Бразилии или Ред-Лейк в Канаде.

Источник: Duncan F. McLeish, Anthony E. Williams-Jones, Olga V. Vasyukova, James R. Clark, Warwick S. Board. Colloidal transport and flocculation are the cause of the hyperenrichment of gold in nature // PNAS. 2021. DOI: 10.1073/pnas.2100689118.

Владислав Стрекопытов

-

Очень интересное исследование, респект учёным. А ещё из прочитанного можно сделать вывод, что искать месторождения золота на других планетах можно только в том случае, если там есть или когда-то были большие скопления жидкой воды. Луна и астероиды в этом смысле бесперспективны, Марс и Венера - сомнительны, планеты, имеющие подлёдные океаны, может быть, и сулят находки, но поди до их месторождений доберись - они на дне океана, покрытого толстенным панцирем льда...

-

Вроде как миллионы, если не миллиарды лет назад, на Марсе были и жидкая вода и вулканическая активность. Шансы есть. Ещё надо подумать о других охладителях. Жидкий метан?

-

Жидкий метан отпадает. Он как бензин/керосин/уайт спирит является очень плохим растворителем неорганики, ионных и полярных соединений.

На роль подходящего, доступного в рамках космоса и небесных тел низкотемпературного растворителя может претендовать, пожалуй, только аммиак.-

...вот только заметных скоплений жидкого аммиака на поверхностях планет в С.с. пока не обнаружено, так ведь?

-

Равно как и жидкого метана. На планетах есть только условный водно-аммиачный флюидный океан на Уране и Нептуне.

Если говорить за спутники, то водно-аммиачный океан есть под поверхностью Титана, и, не исключено, что и других крупных холодных спутников.

Другое дело, что на крупных телах с низкой температурой все золото будет навсегда "заперто" в силикатном ядре глубоко под слоями разных модификаций водяного льда. Поэтому реально его обогащение и выход на поверхность через раствор возможно только с участием воды, => на телах примерно из зоны обитания.

-

-

-

-

Вот только в астероидах золото не ушло в ядро. По солнечной системе молярное отношение золота к кремнию в сто раз выше, чем в земной коре.

-

Хорошо, пусть так, но в отсутствии жидкой воды и вулканизма как этому золоту образовать сколько-нибудь значительные скопления? Получается, что для добычи золота на астероиде надо перемолоть весь астероид в пыль и пропустить через флотационную установку...

-

Вы не поверите, но есть астероиды, которые Природа (в некотором смысле) пропустила через флотационную установку, разделив металлы и пустую породу, по сути сделав огромный подарок Человечеству:

https://elementy.ru/kartinka_dnya/927/Asteroid_Psikheya

Возможно (хотя и ИМХО маловероятно) там и месторождения золота могли возникнуть.

-

-

-

Коагуляция - лишение частиц заряда, так что они получают возможность слипаться. Флокуляция подразумевает дополнительный агент, соединяющий результаты коагуляции в хлопья. Обычно это органические длинные молекулы, но пишут, что и кремниевая кислота может работать флокулянтом.

-

-

Коагуляция

по крайней мере, в вики

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0% B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0 %B5%D0%BC%D0%B0)

пишутВ зарубежной литературе по коллоидной химии термины coagulation и flocculation часто рассматривают как синонимы. В отечественных изданиях флокуляцию принято считать одним из видов коагуляции. Дополнительные сведения по терминологии и теории флокуляции можно найти в книге Д. Неппера

Скорее, тут дело не в национальных терминологиях, а в разных областях. Скажем, в гематологии происходит именно флокуляция, потому что биомолекул полным-полно. А называют только "коагуляция".

В геологии, может быть - наоборот.

А вот те, кто изучает сам процесс - вполне могут строго различать эти термины, да ещё и новые вводят :-)

-

-

Например, всякий рукастый мужик знает, что когда нужно покрыть старый цементный блок, пол, плиту и т.д. свежим раствором, то нужно стальной щеткой ободрать этот участок, чтобы раскрыть старые цементные флокулы. А сами флокулы образуются потому, что зерна цемента объединяются во флокулы силами межмолекулярного притяжения безо всякой флокуляции.

Последние новости

Рис. 1. Бонанца — обогащенная часть золоторудной жилы. Месторождение Брюсджек, Канада (Brucejack mine). Для масштаба приложена монета 1 канадский доллар, диаметр которой равен 26,5 мм. Фото с сайта mcgill.ca