Почему лимон и апельсин пахнут похоже

Международная команда нейробиологов провела комплексное исследование, разбираясь с тем, как мозг обрабатывает информацию о запахах. Почему лимоны и апельсины пахнут «цитрусовыми», а ландыш и сирень — «цветами»? В каком месте мозга информация о совершенно разных запахах сближается? Как выяснилось, объединение различной запаховой информации происходит в пириформной коре. Скорее всего, это происходит за счет образования новых межнейронных связей при формировании новых условных рефлексов, то есть с новым жизненным опытом. Таким образом, личный опыт влияет на восприятие ощущений, и простая химия запахов трансформируется в индивидуальность. Оказывается, данный процесс можно отследить в мозге на качественном и на количественном уровне.

Из пяти человеческих чувств обоняние является наименее понятным и изученным. В 2004 году Ричард Аксел и Линда Бак получили Нобелевскую премию за исследование обоняния (см. Нобелевская премия в области медицины за секреты обоняния). Им удалось расшифровать, как кодируется и воспринимается запаховая информация. Это исследование стало настоящей революцией в изучении мира запахов: Аксел и Бах выявили около тысячи генов, кодирующих запаховые рецепторы. Эти рецепторы расположены на небольших участках слизистой оболочки носа, так называемом обонятельном эпителии. Каждый рецептор реагирует только на свой химический сигнал. Вспомним, что с химической точки зрения запах — это сложная молекула с определенным элементным составом, функциональными группами, формой и зарядом и т. д. Так как каждая молекула обладает различными свойствами, то одно и то же вещество может возбуждать рецепторы нескольких типов. Но и каждый рецептор может возбуждаться в присутствии разных пахучих веществ, имеющих определенное химическое свойство. Так что с точки зрения обонятельного эпителия, пахучее вещество (или одорант) — это комбинация возбуждений определенного набора рецепторов. Таким образом, каждый запах представлен собственным «штрихкодом» возбуждения рецепторов обонятельного эпителия.

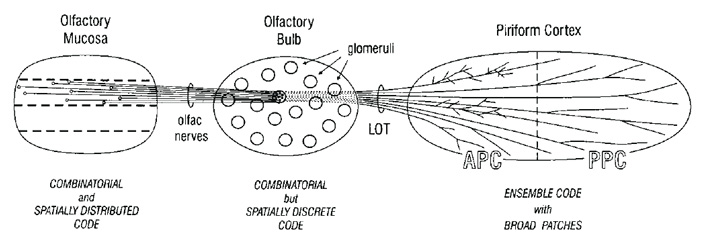

Возбуждение от каждого рецептора в обонятельном эпителии передается дендритам нейрона, который отправляет его дальше по своим аксонам в обонятельную луковицу — отдел мозга, отвечающий именно за восприятие запахов. В обонятельной луковице нейроны от сходных рецепторов собираются в гломерулы. Гломерула — это базовая единица восприятия запахов, ее смысл — обобщение сигналов от конкретного химического стимула летучих молекул. Поэтому в ответ на запаховый стимул в обонятельной луковице складывается картина возбуждения по тому же «штрихкоду», что и в обонятельном эпителии. Но в обонятельной луковице этот «штрихкод» получает не только смысловую дискретность (возбуждение от конкретного набора химических сигналов), но и пространственную дискретность — возбуждаются лишь определенные гломерулы. В этом состояла суть работы Бак и Акселя. Что происходит, когда сигнал о запахе уходит из гломерул в мозг — это уже забота нынешних нейробиологов.

Из обонятельной луковицы информация передается в обонятельный отдел головного мозга, а конкретнее, в пириформную кору, связанную с миндалевидными ядрами лимбической системы. Удивительным образом в пириформной коре тщательно рассортированные сигналы от рецепторов снова рассыпаются: аксоны из гломерул расходятся, перемешиваются, теряя всякую пространственную дискретность. Мало того, на этом уровне передачи информации уже не ясно, сохраняется ли прежний «штрихкод» каждого запаха, то есть смысловая дискретность.

Схема передачи запаховой информации. От рецепторов, расположенных хаотично в обонятельном эпителии, аксоны собираются в гломерулах обонятельной луковицы. Далее возбуждение передается в пириформную кору. Там веточки аксонов снова распределяются случайным порядком. Рисунок из статьи L. B. Haberly, 2001. Parallel-distributed Processing in Olfactory Cortex: New Insights from Morphological and Physiological Analysis of Neuronal Circuitry

Возможно, он остается прежним, лишь теряя прежнюю пространственную дискретность, но может быть, он тоже рассыпается, и возбуждения от отдельных нейронов пересортировываются в новом порядке, создавая новый код? Кроме того, именно в пириформной коре запаховая информация обретает еще одно свойство — она группируется по категориям. Так, запахи лимона и апельсина — разные по своей химической природе — объединяются в категорию запахи цитрусовых, а ароматы ландыша и сирени превращаются в «цветочный» запах. Даже если мы не можем определить, что за запах чувствуется из густой травы, то все равно понятно, что это какой-то цветок. Иными словами, следующий уровень организации информации — в пириформной коре — остается загадкой. Как происходит «пириформная» метаморфоза сигнала — строго по генетической инструкции или в нее вмешивается жизненный опыт?

За решение этих вопросов взялись нейробиологи из США и Италии, представляющие Медицинскую школу Гарвардского университета, Институт Дюка в Дареме и Технологический институт в Роверето. Они выполнили эту работу на мышах, выясняя, как мышиный мозг отвечает на предъявление различных запахов.

Для начала была составлена библиотека запахов, охарактеризованных 3705 (!) различными количественными физико-химическими признаками: молекулярный вес, заряд, химические группы, ветвление цепочек и т. д., и т. п. Каждый запах получил свой «адрес» в этом более чем трехтысячемерном пространстве признаков. Раз признаки количественные, то можно оценить степень различия пары запахов. А потом составить матрицы попарных различий для всей библиотеки запахов. Ориентируясь на показатели сходства и различия, были выбраны 66 запахов, разделенных близким или далеким сходством в пространстве запаховых признаков. Пришлось предпринять это гигантское вспомогательное исследование, так как имеющиеся системы запахов для данного исследования не годились (прекрасный обзор категоризации запахов можно найти в статье Вонючая алгебра), поскольку в них категории в основном качественные и не позволяют перейти на нейробиологический уровень.

Проделав эту колоссальную вспомогательную работу, ученые приступили к самому эксперименту. Мышке предъявляли запах, а затем записывали активность нейронов в гломерулах (в обонятельной луковице) и пириформной коре. И это было проделано для каждого из отобранных 66 запахов. Естественно, чтобы записать активность нейронов, использовали не обычных мышей, а генномодифицированных, у которых нейроны при возбуждении светятся (точнее, светится кальций в нейронах, когда они возбуждаются). Эти вспышки можно зафиксировать с помощью двухфотонного микроскопа, избирательно регистрирующего возбуждение в очень тонком оптическом срезе мозга.

Таким образом, у трех мышей была записана активность двух функциональных слоев: гломерул обонятельной луковицы и нейронов в пириформной коре. Теперь каждый запаховый стимул получил два новых выражения — число и положение активированных нейронов в обонятельной луковице и число и положение активированных нейронов в пириформной коре. Тем самым, каждый запах получает сначала свой точечный адрес в n-мерном пространстве обонятельной луковицы, где n — число гломерул в обонятельной луковице, а потом второй точечный адрес в m-мерном пространстве пиририформной коры, где m — число нейронов на видимом участке коры (в данном случае — на том участке, который помещается под микроскоп). Имея координаты для каждой точки (запаха) в этих двух многомерных пространствах, ученые снова подсчитали матрицы сходства для каждой пары запахов. И таким образом получили ответ, насколько различаются картины активации на два одоранта в обонятельной луковице и пириформной коре. И то, и другое можно теперь сравнить с различиями самих запахов, ведь начиналось все именно с этого. Если два запаха далеки в пространстве физико-химических координат, то насколько сохраняется это различие в «штрихкодах» обонятельной луковицы и насколько — в нейронах пириформной коры? Вот самый главный вопрос, ради которого исследование и затевалось.

Предположим, разница (или наоборот, сходство) во всех трех матрицах сохраняется на одном уровне. Тогда можно говорить о том, что это просто разные системы кодирования полученных извне стимулов, обусловленные в конечном итоге работой генома. Но если различия найдутся, то придется думать, в чем же они различны, каковы механизмы, ведущие к появлению различий.

Выяснилось, что картина сходства самих запахов и картина их активации в гломерулах похожи. Это означает, что на этом уровне информация передается в обонятельную луковицу в исходном виде. Но вот в пириформной коре картина усложняется. В целом, и в пириформной коре она узнаваема и похожа на исходную, однако различия все же появляются: некоторые связи теряются. Например, в обонятельной луковице короткие кетоны похожи на короткие альдегиды, а в пириформной коре — уже не похожи. Второе отличие — в пириформной коре формируются новые кластеры: некоторые запахи собираются в группы; иными словами, мозг их воспринимает уже как близкие друг к другу. И эта близость к химии уже не имеет отношения.

Авторы работы предположили, что в пириформной коре формируются новые нейронные связи. И за счет этого запахи, непохожие по своим химическим свойствам, начинают восприниматься как нечто близкое. Чтобы это проверить, мышам на вирусном носителе ввели в пириформную кору специальный токсин (короткую цепь тетанотоксина), который специфически блокирует формирование новых нейронных связей. Снова провели всю серию тестов. И выяснили, что картина возбуждения в пириформной коре перестала отличаться от картины возбуждения в обонятельной луковице. Следовательно, за новшества в пириформной коре отвечают новые межнейронные связи.

Эти новые межнейронные связи образуются на протяжении жизни в результате нового опыта, а конкретнее — в ходе формирования новых условнорефлекторных связей. Эту гипотезу, пусть она и выглядит логичной, тоже нужно было экспериментально подтвердить. У мышей выработали условную связь на два запаха — кетона и альдегида. Именно эти два запаха в обычном случае расходятся в пириформной коре по сравнению с обонятельной луковицей. Но после такой «условнорефлекторной подготовки» альдегиды и кетоны стали восприниматься пириформной корой как схожие. Ясно, что мозг теперь «привык» воспринимать их вместе. Этот эксперимент очень важен: он напрямую показывает, как опыт влияет на наше восприятие. И показывает не просто психологию этого явления, а его нейрохимию. Мы воочию видим, как химические сигналы приобретают индивидуальность, как вещество превращается в существо.

Количественный индекс, показывающий возбуждение в пириформной коре в ответ на запахи короткоцепочечных кетонов и короткоцепочечных альдегидов у обычных мышей (синий график) и у тех, у которых связали условным рефлексом кетоны и альдегиды (красный график). Справа показано возбуждение отдельных нейронов: клетка 1 отвечает на короткоцепочечные кетоны, клетка 2 — на короткоцепочечные альдегиды, а клетка 3 (у мышей с условным рефлексом) — и на кетоны, и на альдегиды. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Красота этой работы в том, что столь сложная задача — расшифровка запаховых кодов в мозге — оказалась в принципе решаемой. И не просто решаемой — а на количественном уровне, на уровне отдельных нейронов.

Авторы исследования в конце позволили себе интересный вопрос и несколько предположений. Их работа объясняет, почему лимоны и апельсины пахнут похоже — потому что в пириформной коре между этими двумя запахами формируется новая связь. Но почему лимон все же пахнет лимоном, а апельсин апельсином? Из статьи получается, что мозг вроде бы не должен их разграничивать. Ответ, по мнению авторов, может быть следующим. В пириформной коре (или в связанных с ней структурах мозга) имеется нечто вроде реперных осей, которые выполняют функцию определения основных направлений определения запахов. Так на географической карте отмечены стороны света, и мы ориентируемся по ним, чтобы понять, где мы примерно находимся. Также и мозг — сразу определяет, где примерно по этим реперным осям располагается тот или иной запах. А дальше уже идет более тонкая настройка согласно индивидуальным особенностям и опыту. Ясно, какие замечательные открытия ждут нейробиологов, и какая огромная работа им предстоит.

Источники:

1) Stan L. Pashkovski, Giuliano Iurilli, David Brann, Daniel Chicharro, Kristen Drummey, Kevin Franks, Stefano Panzeri & Sandeep Robert Datta. Structure and flexibility in cortical representations of odour space // Nature. 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2451-1.

2) L. B. Haberly. Parallel-distributed Processing in Olfactory Cortex: New Insights from Morphological and Physiological Analysis of Neuronal Circuitry // Chemical Senses. 2001. DOI: 10.1093/chemse/26.5.551.

Елена Наймарк

-

И всё же я не понял... В итоге, существует ли некий абстрактный запах цитрусовых? Скажем, человек, знающий, как пахнут мандарины, апельсины, и прочие грейпфруты, но никогда не встречавший лимон, воспримет запах последнего как нечто совсем другое, или всё же определит, что это тоже запах какого-то незнакомого цитруса?

-

В нейробиологии вообще не может быть ничего абстрактного - все очень конкретно и притом индивидуально. Вас интересует, как происходит распознание незнакомого запаха? Я думаю, это можно сравнить с работой нейросети, обучающейся на примерах. Если "рисунок" нового запаха будет похож на рисунок уже знакомого, идентифицированного запаха, то в пириформном слое он окажется ближе к ним (в том же направлении в координатах реперных осей).

-

Из статьи следует, что ответ: нет, не определит. По химическому составу запах лимона очень отличается от запаха апельсина, поэтому на уровне "кода" гломерул - эти запахи очень разные. Единственный способ, как эти два химически разных запаха могут восприниматься как нечто похожее, - это под действием опыта. Мы знаем, что лимон и апельсин - это цитрусовые, это знание - это наш опыт. И под его действием в пириформной коре формируются такие связи, что "код" этих двух запахов становится более похожим в пириформной коре, чем в гломерулах. В Вашем примере человек никогда не встречал лимон, следовательно, у него нет никакого опыта с лимонами :-)

-

А можно где-нибудь поподробнее почитать о технологии разглядывания под двухфотонным микроскопом работающего мозга живого существа?

-

Вот, например, неплохое коротенькое резюме:

https://www.neuro.mpg.de/borst/2P-imaging

А так, если кратко, то берут мышь с экспрессией какого-нибудь флуорисцентного кальциевого индикатора в нейронах, отрезают кусок черепа над тем местом, которое хочется посмотреть, фиксируют в стереотаксисе, и вперед! Возбуждают лазером флуорофор в нейронах, ловят исходящие фотоны. Если нейрон активен, то в нем больше кальция, и, следовательно, больше фотонов вылетает. Мышь даже при этом не обязательно должна спать. Может, например, бегать по крутящимуся шарику, или дергать за какой-нибудь рычаг или лизать сладенькую водичку в каком-нибудь эксперименте на формирование условных рефлексов.

Правда, когда этот метод используют на мышах, то есть один минус. Сильно глубоко в мозг не видно, т.к. он непрозрачный, и лазер не может глубоко проникнуть (и фотоны не могут из глубины вылететь). Но кору видно хорошо :-)

Ну, понятно, что из густой травы шоколадом и халвой не будет пахнуть. Когда мы идём по полю, то ожидаем запахи цветов. Так и с любым восприятием - очень многое даёт контекст. Иногда знакомого человека встречаешь совершенно в непривычном месте или обстановке и не можешь вспомнить, кто это такой.

Последние новости

Лимоны, пожалуй, обладают самым характерным запахом среди всех цитрусовых. А апельсины и грейпфруты, например, пахнут немного иначе. Но наш мозг хорошо справляется и с тем, чтобы распознавать все эти запахи, и с тем, чтобы отнести их в одну запаховую категорию. В обсуждаемой работе международной команде нейробиологов удалось разобраться, как мозг обрабатывает обонятельную информацию. Фото с сайта littlebinsforlittlehands.com