Шимпанзе чмокают губами в ритме, характерном для человеческой речи

В поисках эволюционных корней человеческой речи приматологи исследуют ритмические звуковые сигналы и движения губ, встречающиеся у обезьян. Ранее было показано, что некоторые нечеловекообразные обезьяны, а также гиббоны и орангутаны производят мимические или звуковые сигналы с быстрым ритмом (2–7 Гц), что совпадает с частотой колебаний громкости издаваемых звуков и движений губ у разговаривающих людей. Новое исследование показало, что наши ближайшие родственники шимпанзе тоже производят сигналы в характерном «речевом» ритме. Шимпанзе из двух зоопарков (Эдинбургского и Лейпцигского) и двух диких африканских популяций во время груминга чмокают губами со средней частотой около 4 Гц (в зоопарках) или 2–3 Гц (в диких популяциях), причем между особями наблюдается значительная изменчивость по этому признаку. Результаты согласуются с гипотезой о том, что человеческая речь с ее характерным ритмом развилась на основе древних способов коммуникации, свойственных приматам.

Происхождение человеческой речи и языка — одна из самых важных и интригующих проблем эволюционной антропологии (см.: Светлана Бурлак. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы). Один из множества взаимодополняющих подходов к ее решению связан с изучением ритмических сигналов обезьян.

Человеческая речь имеет определенные частотные характеристики. Независимо от языка, на котором говорят люди, они при этом обычно открывают и закрывают рот с частотой от 2 до 7 Гц (2–7 циклов открывания-закрывания рта в секунду). Это соответствует частоте произнесения слогов. Открытый рот, как правило, соответствует гласным звукам, закрытый — согласным. С такой же частотой колеблется и громкость издаваемых звуков (C. Chandrasekaran et al., 2009. The Natural Statistics of Audiovisual Speech).

Ранее было показано, что некоторые обезьяны (а именно макаки, гелады, гиббоны и орангутаны) производят голосовые сигналы и (или) двигают губами именно в таком ритме. Особенно интересным в этом плане оказалось ритмичное бормотание орангутанихи Тильды из Кёльнского зоопарка, в котором приматологу Адриано Ламейре (Adriano R. Lameira) и его коллегам даже удалось разобрать что-то похожее на гласные и согласные звуки (A. R. Lameira et al., 2015. Speech-Like Rhythm in a Voiced and Voiceless Orangutan Call).

Более того, было показано, что у макак ритмичное чмокание губами развивается в ходе онтогенеза по той же траектории, что и ритм человеческой речи (R. J. Morrill et al., 2012. Monkey lipsmacking develops like the human speech rhythm), задействует область коры, гомологичную зоне Брока (S. V. Shepherd, W. A. Freiwald, 2018. Functional Networks for Social Communication in the Macaque Monkey), и что восприятие у макак «настроено» на мимические сигналы, подаваемые именно с такой частотой (A. A. Ghazanfar et al., 2013. Monkeys are perceptually tuned to facial expressions that exhibit a theta-like speech rhythm).

Всё это позволяет предположить, что человеческая речь (или, по крайней мере, ее ритмическая основа) развилась на основе голосовых и (или) мимических сигналов, которыми пользовались еще наши далёкие обезьяньи предки (A. A. Ghazanfar, D. Y. Takahashi, 2014. Facial Expressions and the Evolution of the Speech Rhythm). Однако в таком случае следует ожидать, что сигналы «в речевом ритме» встречаются и у наших ближайших родственников — больших африканских человекообразных обезьян (горилл и шимпанзе), по которым до сих пор таких данных не было.

Чтобы восполнить этот пробел, Ламейра и его коллеги из четырех британских университетов проанализировали видеозаписи естественного поведения шимпанзе из четырех популяций: двух диких из Уганды и двух, содержащихся в неволе в Эдинбургском и Лейпцигском зоопарках. Из этих записей ученые выбрали те фрагменты, на которых видно движение губ при характерном для шимпанзе «чмокании» (lip-smacking). Во время груминга шимпанзе, как и некоторые другие обезьяны, иногда чмокают губами (рис. 1 и 2). Это считается аффилиативным сигналом, способствующим укреплению хороших отношений между особями (P. Fedurek et al., 2015. Chimpanzee lip-smacking facilitates cooperative behaviour).

Рис. 2. Анализ чмокающих движений губ шимпанзе. Рисунок из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Biology Letters

В общей сложности в изученных записях удалось найти 54 серии чмокающих движений, произведенных 14 особями (четырьмя самками и десятью самцами, по 3–5 особей в каждой из четырех популяций). Общее число зарегистрированных циклов открывания-закрывания рта — 305.

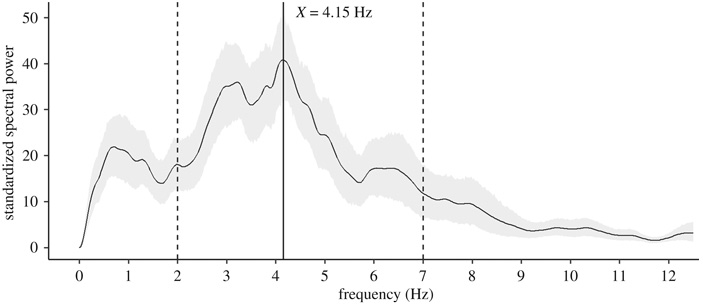

Для каждой серии определили частоту чмокания. Оказалось, что в среднем по выборке доминирующая частота — 4,15 Гц, что соответствует «речевому ритму» (рис. 3).

Рис. 3. График «спектральной плотности мощности» чмокающих движений шимпанзе. График показывает, что доминирующая частота чмокания в изученной выборке — 4,15 Гц, что соответствует «речевому ритму». Вертикальными пунктирными линиями ограничена область частот открывания-закрывания рта, характерная для человеческой речи (2–7 Гц). Рисунок из обсуждаемой статьи в Biology Letters

При этом наблюдается большая изменчивость как между индивидами, так и между четырьмя популяциями. Шимпанзе, живущие в зоопарках, чмокают со средней частотой 4,20 Гц (Эдинбург) и 4,08 Гц (Лейпциг). В двух диких угандийских популяциях средняя частота чмокания заметно ниже (2,86 и 1,95 Гц). Правда, эти межпопуляционные различия оказались статистически незначимыми — скорее всего, из-за маленькой выборки и большого размаха индивидуальной изменчивости внутри каждой популяции.

Имеющиеся данные пока не позволяют судить о том, чем объясняется эта изменчивость: генами (здесь уместно упомянуть, что обе популяции, содержащиеся в неволе, относятся к подвиду Pan troglodytes verus, а обе дикие — к подвиду P. t. schweinfurthii), средой, культурными традициями или случайностью. Но всё же авторы склоняются к мысли, что роль генетических различий здесь, скорее всего, минимальна. Гипотетические соображения о неврожденном характере индивидуальных особенностей ритмических сигналов приводились ранее и в отношении орангутанихи Тильды. При этом ритмические сигналы макак и гиббонов считаются по большей части врожденными. Авторы допускают, что переход от преимущественно врожденных, жестко детерминированных ритмических сигналов к более или менее произвольным произошел у базальных представителей больших человекообразных обезьян (Hominidae). Для проверки этого предположения необходимо собрать гораздо больше данных по ритмическим сигналам приматов.

Так или иначе, исследование показало, что сигналы, производимые в «речевом» ритме, характерны не только для макак, гелад, гиббонов и орангутанов, но и для наших ближайших невымерших родственников — шимпанзе. Это согласуется с идеей о том, что ритм человеческой речи имеет глубокие эволюционные корни.

Исследование ничего не говорит о том, как и почему в ходе антропогенеза на этот древний ритм наложились новые смыслы. Однако тот факт, что чмокание у шимпанзе — аффилиативный сигнал, используемый при дружеском общении, возможно, намекает нам на то, в каком социальном контексте начинала развиваться речь у наших далеких предков.

Источник: André S. Pereira, Eithne Kavanagh, Catherine Hobaiter, Katie E. Slocombe and Adriano R. Lameira. Chimpanzee lip-smacks confirm primate continuity for speech-rhythm evolution // Biology Letters. 2020. DOI: 10.1098/rsbl.2020.0232.

См. также о коммуникации шимпанзе:

1) Голландские шимпанзе перешли на диалект своих шотландских родичей, «Элементы», 18.02.2015.

2) Предупреждая сородичей об опасности, шимпанзе учитывают степень информированности слушателей, «Элементы», 21.11.2017.

3) Зачем самки приматов кричат во время секса?, «Элементы», 07.07.2008.

-

Спасибо за интересную статью!!! все таки насколько все же мы близки с шимпанзе. Фактически пред нами вид который при определенных обстоятельствах мог бы повторить путь приведший к появлению нас людей. Хотя может быть были в нашей истории случайности, которые трудно было бы повторить другим и которые и привели к нашему эволюционному успеху

-

Хорошая тема. И если остальные млекопитающие - в основном "покер фэйс", для высших приматов характерна очень богатая мимика - тоже своего рода язык, требующий соответствующего нейронного апгрейда и анатомического тюнинга. Плюс язык жестов. Хотя, конечно, разница в языковой сложности между сапиенс и нашими ближайшими (ещё) живыми родственниками - гориллами и шимпанзе - впечатляет. А с уже ныне почившими? Неандертальцы, например, владели языком на каком уровне?

-

У О.Орловой была передача, в заголовок которой было вынесено: "Светлана Бурлак: Первым, кто стал говорить членораздельно, был Гейдельбергский человек. Это общий предок нас и неандертальцев". Там рулила какая-то кость в гортани... То есть, раз уж первыми, хоть худо-бедно, но заговорили гейдельбергцы, то неандертальцы речью вполне владели.

https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/doktor-filologicheskih-nauk-svetlana-burlak-proishozhdenie-yazyka-chto -novogo-ponyali-ob-etom-lingvisty-37484.html -

Ну да, судя по косвенным анатомическим признакам, где-то на уровне гейдельбергского человека появилась членораздельная речь. Насколько был при этом развит язык, никто не знает. Но есть, однако, специалисты, которые уверены, что без какого-то мало-мальски развитого языка даже олдувайская культура не смогла бы существовать. Хотя у хабилисов этих анатомических признаков вроде еще не было.

-

Насколько я понял неандертальцы могли делать составные орудия и имели зачатки искусства как это без речи? хотя стоп есть же например Шалашники

Ну и наверное на черепах должны остаться следы Брока и Вернике-

У неандертальцев должна была быть какая-то речь. Высшие обезьяны - не шалашники, у них такое сложное поведение - не инстинктивное, а выученное, тут без социального обучения никак. Судя по гену FOXP2 и другим косвенным указаниям, у неандертальцев, скорее всего, была речь, но не совсем такая, как у нас.

-

-

-

Прошу извинить за неработающую ссылку. Работает вот эта https://www.youtube.com/watch?v=xXIBn0ehMgk&list=PLWLmNu

EnIXrk60R4z4b2nvFXCw4LRH7vO&index=37&t=0s

В моем пересказе: Возникновение языка - задача не для лингвистов, а для биологов, корректно понимающих эволюцию. Нет такой точки, до которой языка не было, а после неё - стало. Есть широкая зона достраиваемости, внутри которой работают вероятности и частотности.

Только у гейдельбергских людей не стало присущих обезьянам и австралопитекам горловых мешков. Ещё у гейделей была особая подъязычная кость, такая же, как у неандеров и сапиенсов, а вот была ли она у хабилисов и эректусов, пока неизвестно. Третье - слуховые косточки, одинаковые для гейделей, неандеров и сапиенсов. Они изучены досконально. Четвертое - диафрагма, порционно подающая воздух на голосовые связки. Пятое - ген FOXP2.

Шла коэволюция речи и речевого аппарата. В эволюции побеждает комплекс свойств, входящий в баланс выживания со средой. У гейделей уже был полный набор признаков, обеспечивающих членораздельную речь.

В заключение С.Бурлак хорошо потопталась на вопросе коэволюции речи и мозга. Фишка в том, что в мозге при обработке одного слова взаимодействуют разные нейронные сети, отвечающие за не жестко связанные с этим словом состояния, и программы по их обработке создаются и хранятся тоже в мозге.-

Нет такой точки, до которой языка не было, а после неё - стало.

А рекурсивность по Хомскому?

Хотя по такому определению и у племени пираха нет настоящего языка - но это частный случай вторичного упрощения, и сами его носители не теряют способности к усвоению языка настоящего (к примеру - португальского).-

Все лингвисты имеют дело с языком как со сложившейся лингвистической системой и анализируют языки, как системы. Рекурсивность - это свойство системы, и там, может быть, и можно выделить точку поворота.

Здесь же речь идет о появлении языка как небывалого доселе феномена. В становлении, как процессе, нет точки до и после, а "есть широкая зона достраиваемости, внутри которой работают вероятности и частотности".

-

-

-

-

-

Скорее человеческая речь возникла как сильное усложнение этого "чмокания".

@

Да точняк...))) У эскимосов есть до десятка различных слов, обозначающих положение моржа на льдине относительно охотников.

Один "чмок" - морж лежит головой на охотников и смотрит в их сторону. Два - то же, но морж спит. Три - повернут боком. И т.д.

Как говорил последний генсек, есть процесс, и есть этапы. Поскольку есть сегодняшняя точка, то были и промежуточные стадии. Усложнение сигналов неизбежно отвечает усложнению среды, как природной, так и культурной. В этом смысле, переход от чмокания к речи неизбежен.-

Все здесь ищут некоторое рациональное зерно, в том откуда у человека появилась речь. "Скорее человеческая речь возникла как сильное усложнение этого "чмокания". Один "чмок" - морж лежит головой на охотников и смотрит в их сторону. Два - то же, но морж спит. Три - повернут боком."

Тем не менее есть в человеке загадка, которая не объясняется ничем рациональным. Большинство людей любят петь и слушать музыку. В природе музыки нет. Для обмена информацией, с первого взгляда, она бессмысленна. Проще чмокать и кукарекать. Откуда взялась музыка?

Может быть речь это структуированные музыкальные фразы в процессе пения песен. Музыка первична. Поэтому она в человеческих генах. Тогда все становится понятными. А чмоканье это эволюционный тупик. Поэтому обезьяны не разумные.-

Ответ, почему предтечей речи должна быть музыка, по существу, написал Teodor7. Дело в том, что звуки эффективнее всего генерируются элементами, у которых механическая система при их генерации вступает в резонанс. Такой излучатель генерирует мелодичные звуки. Для того, чтобы человека могли услышать максимально далеко, возможны два варианта. В первом варианте, можно издать очень короткую звуковую волну - прокукарекать. Второй вариант - сгенерировать длинную практически монохроматическую волну. В первом варианте есть риск надорвать голосовые связки, поэтому для длительной коммуникации он не пригоден. Второй вариант более безопасен. Модуляцию звука можно обеспечить например за счет натяжения мембран излучателя, изменения размеров акустической полости и т.д. Скорее всего так и устроен голосовой аппарат у человека (если соврал - прошу поправить).

С другой стороны, необходимую для восприятия энергию при приеме звука также можно получить двумя способами. Первый способ - принять очень короткий и очень мощный сигнал. Во втором варианте с теми же параметрами по соотношению сигнал шум можно принять длинную практически монохроматическую волну небольшой мощности. Поэтому для коммуникации между людьми наиболее эффективными являются мелодичные звуки. Это практически единственный вариант.

Сначала, по мере развития человека, эти звуки были простыми, как песни. Затем песни усложнились.

Эта гипотеза попутно объясняет откуда взялась музыка. И почему люди любят петь.

По моему мнению, чмоканье, которому здесь так много уделено внимания - научное заблуждении в объяснении происхождения речи. Чмокание - скорее всего разновидность мимики.-

Здесь есть еще она идея. Я думаю что можно сконструировать систему, которая не теряет заключенную в резонансных колебаниях энергию при перестройке частоты звука. Также возможна система воспринимающих элементов, которая сохраняет энергию при приеме сигнала в котором осуществляется перестройка частоты по определенному алгоритму. В результате возможно увеличение пропускной способности канала связи при сохранении заданной мощности и помехоустойчивости.

-

-

-

Кстати о музыке: наблюдаю сейчас за ребенком чуть меньше года. Не говорит, но охотно поет и пляшет. Причем без принуждения со стороны взрослых: стоит-стоит - и вдруг начинает нараспев повторять "Аа-аа, аа-аа..." и приплясывать.

Вообще, еяпп, все дети, когда научатся стоять, довольно быстро сами начинают пританцовывать под музыку, ритмичне звуки и т.п.

-

-

Ваша отношение к музыке, имхо, утопично потому, что вырвано из главного контекста биологии - борьбы за выживание. Музыки в природе потому и нет, что музыкально организованные сигналы не помогают выжить.

Другое дело, логически организованные сигналы, помогающие добыть мясо. Много мяса, потому что энергозатратное это дело - логически мыслить. Вот вам и коэволюция мозга, речи и культуры.

Заметьте, что культуру (включая музыку) я поставил на третье место. Это потому, что загадка музыки объясняется легко.-

Здесь уже состоялась дискуссия на эту тему. Приведу ссылки из этой дискуссии в ответах на Ваш пост.

OSAO:

"Ваше отношение к музыке, имхо, утопично потому, что вырвано из главного контекста биологии - борьбы за выживание. "

Nicolaus:

"Для обмена информацией, с первого взгляда, она (музыка) бессмысленна. Проще чмокать и кукарекать." См. пост. от 05.06.2020 22:37

Музыка бессмысленна только с первого взгляда.

1. "На самом деле мелодичные звуковые сигналы являются единственно возможными и оптимальными для голосового и слуховых аппаратов человека для цели коммуникации между людьми на больших расстояниях." См пост 06.06.2020 10:34 и пост от 06.06.2020 10:01. Также см. посты Teodor7-а.

Возможность обмена информацией между людьми на относительно больших расстояниях является важной для охоты и добывания мяса, и вообще для выживания.

2. "Только человек способен распознавать музыку, выяснили сотрудники Университет Йорка, проведя эксперименты с шимпанзе и орангутангами. См. статью по ссылке https://news.rambler.ru/scitech/36568746-uchenye-dokazali-chto-obezyany-ne-vosprinimayut-muzyku/ Все это позволило сделать вывод, что лишь человеку дана уникальная возможность слышать не набор случайных звуков, а цельное произведение." см. пост 06.06.2020 17:35.

Возможность человеческого мозга воспринимать музыкальные фразы, сгенерированные, например, путем пения, является ступенькой которая недалеко от возникновения речи. При этом разные комбинации из мелодичных звуков могли заменять человеку слова, т.к. человек в отличии от других животным может их воспринимать целиком и различать между собой. Остается только договорится присвоить музыкальным фразам значения, например значения разных предметов или действий. Такое присвоение может быть закреплено в традициях племени или, что то тоже самое, в культуре.

"Просматривается связь речи с развитием мозга. При этом для развития речи необходимо наличие голосового и слухового аппаратов имеющих возможности пения и восприятия мелодичных звуков, поскольку только в этим случае голосовой и слуховой аппараты совместно с развитым мозгом становятся наиболее эффективными инструментами для коммуникации между людьми." См. пост 06.06.2020 12:15.

Возможность обмена информацией между людьми посредством речи важна для выживания человека.

OSAO:

"Заметьте, что культуру (включая музыку) я поставил на третье место. Это потому, что загадка музыки объясняется легко."

Nicolaus:

1. "Лишь человеку дана уникальная возможность слышать не набор случайных звуков, а цельное произведение."

Эта возможность может реализоваться только за счет наследственных особенностей строения звукового, слухового аппаратов человека и строения мозга. Следовательно, способность воспринимать музыку и генерировать музыкальные фразы путем пения закреплена в генах и ее нельзя отнести к культуре.

2. "Гипотезу поддерживает тот факт, что практически все дети в младшем возрасте любят петь (пробуют свой голос). Любовь к пению у них в генах." См. пост от 05.06.2020 17:51

Годовалые дети еще не успевают проникнутся культурой.

См. пост Chyyr от 06.06.2020 14:52 .

3. Музыка присутствует в культуре всех человеческих цивилизации, в т.ч. изолированных на разных континентах и разделенных во времени тысячами лет. Этот факт не может быть случайным и требует объяснения. Наличие музыкальной составляющей культуры хорошо объясняется гипотезой возникновения речи если считать, что музыка в виде пения использовалась человеком для общения и являлась предтечей возникновения речи у людей.

Возникновение развитой речи

Музыкальные фразы (слова) могут быть сгенерированы с использованием гласных звуков (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гласные). С помощью гласных звуков можно переговариваться на относительно больших расстояниях. В месте с этим, для разговора в узком кругу соплеменников возможно использование звуков имеющих пониженную слышимость - согласных звуков (https://ru.wikipedia.org/wiki/Согласные). Их введение увеличивает пропускную способность канала голосовой связи и расширяет количество разных слов. Такие звуки позволяют оптимизировать работу звукового и слуховых аппаратов, в результате введения, например, переходов и пауз между гласными звуками. По видимому, именно так в составе речи появились согласные звуки.

Кстати, как по Вашему мнению решается загадка музыки?

-

-

-

Большинство людей любят петь и слушать музыку. В природе музыки нет. Для обмена информацией, с первого взгляда, она бессмысленна. Проще чмокать и кукарекать. Откуда взялась музыка?

https://nplus1.ru/news/2015/11/30/singingbird

https://nplus1.ru/news/2019/06/14/sparrow-duetting

https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.1993.0129

Частота колебаний пружинного маятника определяется упругостью пружины и массой груза. Это азы.

-

Ну смотря что считать речью, когда мой кот поранил ухо я ПОНЯЛ что у него есть два специфических и хорошо различимых даже для моего уха звуковых сигнала недовольства

1 Мне неприятно

2 Мне больно

И судя по его поведению он понимает что я их различаю

А и кстати есть еще

3 Мне очень больно прекрати

Ну это более громкий мне больно + выпускание когтей на лапах

Нужно лингвистов спросить можно ли это считать речью?-

Речью, скорее, нет. А вербальной коммуникацией, скорее, да. И, да, у кошек богатый репертуар таких сигналов. Некоторые из них я даже не знаю, как расшифровываются. А кошка уверена, что должна знать, повторяет его, глядя мне в глаза, и, вероятно, думает "Ну, вы, приматы, тупенькие все-таки".

И наоборот, по моим наблюдениям, кошки способны распознавать в человеческой речи до 4-5 различных слов и словосочетаний, связанных с игрой или едой. Причем узнают именно звучание слова, а не тон голоса или выражение лица. Тысячи лет жизни с приматами-балаболами не прошли для них бесследно. :)-

Феномен говорящих животных – факт наличия в природе уникальных животных, своеобразных «самородков», которые сами ставят сверхзадачу – освоить навыки звуковой человеческой речи (ЗЧР) и реализуют ее.

Таким уникумом был говорящий слон Батыр из Карагандинского зоопарка, который при формировании навыков ЗЧР закладывал хобот в рот и сплющивал его так, чтобы подражать голосу человека. Уникумом был и знаменитый говорящий кот из Баку – Мэси. Его словарный запас - около 70 слов (Доктор биологических наук Дубров А. П. Говорящие животные.: Феникс, 2007. - 251 с. ).

Смотрим - Алекс самый умный попугай планеты Говорящий попугай

https://www.youtube.com/watch?v=Rl69UDPZgns-

Слон Батыр неоднократно слышал как начальник давал указания обслуживающему персоналу: "Напоите слона" и слон получал прохладную живительную влагу. Возможно, Батыр смоделировал ситуацию - если будет произнесена фраза: "Напоите слона" то обслуживающий персонал напоит его. И слон стал закладывал хобот в рот и сплющивал его так, чтобы подражать голосу человека. Персонал был поражен и конечно выполнил просьбу Батыра. Так начинал говорящий слон Батыр из Карагандинского зоопарка.

-

-

-

Резонансная частота колебаний определяется массой речевого аппарата и его упругостью, а не "аффилиативностью сигнала" или ещё какими-то спекулятивными характеристиками. Двигаться далеко от резонанса энергетически невыгодно.

Это, примерно, как глубина глотки определяет высоту издаваемого звука.-

а как же

>>было показано, что некоторые обезьяны (а именно макаки, гелады, гиббоны и орангутаны) производят голосовые сигналы и (или) двигают губами именно в таком ритме.

макаки раза в четыре меньше человеков, масса речевого аппарата соответственно меньше, резонанс должен быть другим - а тем не менее те же частоты.

Тут уж пологичнее, наверно, к частоте жевательных движений привязку посмотреть

-

а почему тогда виды, для которых пение более типично – не развили речь за многие миллионы лет? Певчие птицы там и т д. Когда они уже пели, приматы возможно еще даже и не чмокали )

Плюс, насколько я помню, и среди приматов есть типичные "певцы", ревуны например. Но они не отличаются лучшими способностями к речи, чем орангутаны или бонобо, например.

А, например, как выше указали резонно про слона Батыра – так где слоны и где пение? Тут как раз просматривается связь речи с развитием мозга, и пение – лишняя сущность. Параллельная этим процессам, а не причинно-следственная.-

Я бы написал так "Тут как раз просматривается связь речи с развитием мозга. При этом для развития речи необходимо наличие голосового и слухового аппаратов имеющих возможности пения и восприятия мелодичных звуков, поскольку только в этим случае голосовой и слуховой аппараты совместно с развитым мозгом становятся наиболее эффективными инструментами для коммуникации между людьми."

Также см. пост от 06.06.2020 10:01-

-

Хорошо. Тогда ответьте на вопрос - откуда взялась музыка. И почему люди любят петь. В природе музыки нет. Из нечего ничего не бывает.

-

в природе и интернета нет, правильно? )

Думаю, музыка взялась оттуда же, откуда и другое искусство, типа живописи и т д. Как вторично индуцированная гормональная потребность. Результат ВНД. Утолить серотониново-дофаминовый голод и прочее. Никакой мистики – гормоны и нейромедиаторы в синапсах. Точка.

Кстати, на ваш аргумент о детях – дети поют те, которые выросли в таком социуме и наслушались по радио, ТВ или других медиа пения. Повторяют мемы культуры. Маугли или даже в глухих селах выросшие дети – вообще ни грамма не поют и не пытаются. Совпадение, да?-

"Маугли или даже в глухих селах выросшие дети – вообще ни грамма не поют и не пытаются. Совпадение, да?"

Поют и пляшут. Да еще как. Истинная первозданная культура именно там.-

я видел много детей из глухих забитых деревень, они вообще АНТИ поют и пляшут. Да, если чему родители научат – могут чуть подплясать. Поющего ни одного не видел.

Возможно вы имели в виду обычные деревни, я же говорю о действительно глухих (!) у которых коммуникации с внешней культурой минимальны. Я знаю таких с десяток хуторов. Изучал их по косвенно связанной с анти-вакци темой. Плюс есть знакомые, которые на таком хуторе живут.

4 в Беларуси и 2 в Украине знаю.-

Я имел ввиду селения где есть необходимость в коммуникации между людьми. Какой может быть хор в хуторе?

Вообще, дети поддерживают ту часть культуры, которая в них заложена на генетическом уровне. Любовь к музыке и пению песен безусловно закодирована в генах и соответственно в структурах мозга. Современная поп культура также основана на этой любви.

Откуда это все?

Объяснять любовью к творчеству не совсем правильно. К творчеству склонны немногие люди. А вот слушать песни любят все.-

опять не правы. Огромные есть потребности в коммуникации на хуторах. И они развиты. И детей там много, для десяти хоров хватит.

И потребности в пении и музыке они абсолютно никакой не ощущают, пока нет влияния взрослых или внешних медиа. Это как подросток абсолютно не ощущает потребность в пиве. Детям оно вообще кажется горьким и невкусным. Но если им дать пиво – со временем оно им очень понравится.

Все те же дофаминовые сети в мозгу. Как их замыкать – музыкой ли, пивом или компьютерными играми – способов миллион.

Про слушать песни "любят все" тоже категорически не соглашусь. Как минимум знаю несколько человек (может 5-7) которые вообще никогда не слушают музыку (при таком-то изобилии в культуре), более того не любят это дело, как и вообще все громкие звуки. Любят тишину другими словами )-

Я писал про доминирующие случаи. В любой выборке есть исключения.

Задам вопрос немного по другому. Вы допускаете, что любовь человека к музыке или пению или слушанию песен возникла случайно и не чем на генетическом уровне не поддержана? Культурные традиции связанные с музыкой и песнями во множестве не связанных между собой цивилизаций, которые были разделены на разных континентах и во времени в тысячи лет, также возникли случайно?-

я думаю, что в связи с тем, что акустические волны – второй по значимости фактор восприятия реальности у приматов, после световых волн – это немудрено, что ритмичные резонирующие звуки использовались в разных, независимых цивилизациях с той или иной целью.

И, тут особо акцентирую, это вовсе не обязательно именно пение, это могут быть ритмичные удары там-тамов у зулусов, вибрирующая струна у автралийских аборигенов или длинные трубы у горцев. Кстати, была теория что у неандертальцев были подобия флейты. Но они использовались, во-первых, для полезных целей вначале – связь, передача сигнала и тд – а уже потом обнаружилось, что определенная ритмика и дофаминовые цепи включает ) и во-вторых, на мой взгляд, явно вторичны по отношению к вербалике или, как минмум параллельны, а не причинны.

Заложено ли это в генах? Очень и очень сомневаюсь. Как и то, что язык заложен в генах – это я считаю мракобесием разного рода нацистов, леваков и ксенофобов. Возможно, очен косвенно, некие поведенческие реакции полезные, связанные с распознаванием акустики – да. Конкретно пение и музыка – тут для меня нет никаких сомнений – нет!

Это если вкратце.-

Не удивительно, что человек использовал ритмичные резонирующие звуки в разных, независимых цивилизациях с той или иной целью. Удивительно другое.

Только человек способен распознавать музыку, выяснили сотрудники Университет Йорка, проведя эксперименты с шимпанзе и орангутангами. См. статью по ссылке https://news.rambler.ru/scitech/36568746-uchenye-dokazali-chto-obezyany-ne-vosprinimayut-muzyku/

Все это позволило сделать вывод, что лишь человеку дана уникальная возможность слышать не набор случайных звуков, а цельное произведение.

Чем человек отличатся от обезьяны - генами. Следовательно любовь к музыке заложена в генах.

Музыка интернациональна. Она первична. Конкретный язык общения это только надстройка.-

-

Я читал этот роман. Не помню, что обсуждаемые здесь идеи были в этом романе. Это роман о коммунистическом будущем человечества, о звездных путешествиях и о том, что на одной из планет темной звезды исследователи обнаружили звездолет, который прилетел в нашу галактику из туманности Андромеда.

-

наверное давно читали )

Я, правда, тоже давно, но помню, что автор кучу внимания уделил музыке – по его идее она вообще принимала какое-то важное значение в становлении процессов во вселенной, он даже главы книги называл типа "симфония ля минор" и тд )))-

Эти мысли из фильма Андрея Тарковского по повести братьев Стругацких "Пикник на обочине"

Монолог Сталкера:

"Вот скажем музыка. Она и с действительностью то менее всего связана. Вернее и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций, и тем не менее музыка каким то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует в нас в ответ на приведенный к гармонии шум, и превращает его для нас в источник высокого наслаждения, и объединяет и потрясает и для чего это все нужно, и главное кому. Знаете, ведь некому, не для чего, так, бескорыстно. Да нет, вряд ли, ведь все на этом свете имеет свой смысл, смысл и причину."

Смысл и причину я попытался объяснить.-

Спасибо за интересную дискуссию.

Вообще, здесь хотел в ходе дискуссии написать длинный пост состоящий из множества комментариев и подчиненный единой мысли в продолжение к монологу Сталкера. Думаю, у меня получилось. Также, думаю, что изложенная гипотеза это новое слово в этологии человека. Интересно мнение специалистов, но думаю, что это несбыточная мечта.

-

-

-

-

-

-

Чем человек отличатся от обезьяны - генами.

Да что вы такое говорите! С кем человек наиболее близок генами? С обезьянами.

Музыка - это ритмичное повторение на уровне стереотипных двигательных и речевых расстройств. Сродни гипнозу и нейролингвистическому программированию.

Не столько дофаминовые цепи, сколько вообще цепи на основе повторного прохождения сигнала.-

"Что же резонирует в нас в ответ на приведенный к гармонии шум, и превращает его для нас в источник высокого наслаждения, и объединяет и потрясает..." Ответ на этот вопрос является удивительным.

МУЗЫКА ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ ИЗ-ЗА СБЫВАЮЩИХСЯ НАДЕЖД

Исследование, опубликованное в журнале журнале Science показывает что происходит в мозгу человека, когда он принимает решение купить музыкальную запись, услышанную впервые http://www.sciencemag.org/content/340/6129/216.abstract.

Ученые из Института неврологии Монреаля университета Макгилла провели эксперимент, при котором добровольцам давали прослушать 60 ранее незнакомых музыкальных композиций, при этом наблюдали их мозг с помощью функциональной магниторезонансной томографии (fMRI).

Ведущий автор исследования Валори Салимпур (Valorie Salimpoor) из лаборатории доктора Роберта Затторе (Robert Zattore) рассказывает: «Когда люди слушают музыкальную композицию, которую они никогда не слышали раньше, активность в одном отделе головного мозга позволяет предсказывать, будут ли они любить эту музыку и купят ли ее. Этот отдел головного мозга называется прилежащее ядро (accumbens), который вовлечен в формирующиеся ожидания, которые могут быть полезными. Активность в прилежащем ядре является индикатором того, что надежды были оправданы или превзойдены, и в нашем исследовании мы нашли что, чем больше активности мы видим в этой мозговой области, в то время как люди слушают музыку, тем больше денег они готовы потратить.»

Второе важное открытие состоит в том, что прилежащее ядро не работает одно, а взаимодействует со слуховой корой - областью мозга, которая хранит информацию о звуках и музыке, которую мы раньше слушали. Чем полезнее эта область была при прослушивании музыки, тем сильнее наблюдалась перекрестная связь между прилежащим ядром и слуховой корой. Подобные взаимодействия также были замечены между прилежащим ядром и другими областями мозга, вовлеченными в упорядочивание высокого уровня, сложное распознавание образов и областями, вовлеченными в формирование эмоционального вознаграждения.

Другими словами, мозг определяет ценность музыки через взаимодействие древней дофаминергической премиальной схемы (dopaminergic reward circuitr), вовлеченной в укрепление поведений, которые абсолютно необходимы для нашего выживания, такого как еда, продолжение рода, с некоторыми наиболее развитыми областями мозга, вовлеченными в познавательные процессы, которые уникальны для людей.

«Это интересно, потому что музыка состоит из серии звуков, каждый из которых, если их рассматривать поодиночке, не имеет ценности и не приносит удовольствия. Но когда эти звуки объединены в гармоническую последовательность – т.е. музыку в течение долгого времени, это может действовать как вознаграждение. Отделы нашего мозга, отвечающие за распознавание образов, прогнозирование и эмоциональное восприятие, начинают взаимодействовать между собой, и мы получаем эстетическое или интеллектуальное наслаждение» говорит доктор Роберт Зэторр.

Взаимодействия между прилежащим ядром и слуховой корой предполагают, что у человека сформировались ожидания того, как ряд музыкальных звуков должен развернуться в будущем, основанные на том, что обработано и сохранено в нашей слуховой коре. При этом наши эмоции следуют из несоответствия или подтверждения этих ожиданий.

Человек постоянно делает связанные с вознаграждением предсказания – прогнозирует будущее, чтобы выжить. Это исследование представляет нейробиологические свидетельства того, что человек также делает предсказания, как развернется в будущем последовательность звуков, которая является совершенно абстрактной (т.е. не связанной с какими либо процессами в окружающей неживой природе) называемая музыкой, даже если мы никогда не слышали музыку прежде. Распознавание образов и предсказание простого набора звуковых стимулов, когда они объединены в гармоническую последовательность, становятся столь сильными, что делает нас счастливыми или может вызвать слезы, а также испытать некоторые самые интенсивные и сложные эмоции и мысли.

Результаты исследований, которые являются темой данного поста, в общем целом поддерживают гипотезу происхождения музыки. Дело в том, что восприятие музыки сильно связано с взаимодействием области головного мозга - прилежащего ядра, входящего в центр удовольствия, с которым по результатам данного исследования связаны музыкальные предпочтения, с областями, вовлеченными в упорядочивание высокого уровня и сложное распознавание образов. Как написано в статье, музыка вызывает сложные образы и мысли, объединяя все это с сильными эмоциями.

Суть восприятия музыки, видимо, объясняется следующим.

Звуки музыки связаны друг с другом гармонической зависимостью. Гармония – это связь, порядок, строй, лад, слаженность, соразмерность, стройность. Где все части находятся во взаимозависимости друг от друга, соразмерны другу и образуют ряд, в результате чего целое приобретает новые свойства. Будущее в этом ряду находится в гармонической зависимости от прошлого. Гармоничная система это та система, из которой нельзя изъять или изменить не один элемент системы, не разрушив систему. Если даже один музыкант в оркестре начнет фальшивить – концерт будет испорчен.

Человеческий мозг, по-видимому, в состоянии составить сигнатуру https://ru.wiktionary.org/wiki/сигнатура (1. матем.) гармонической зависимости. При прослушивании музыки, в случае, если эта сигнатура продолжает подтверждаться в будущем, возникают узнавание и сильные эмоции - надежды сбываются.

Музыкальный фрагмент определенного содержания представляет собой объект, который обладает свойствами неделимого объекта, узнаваемого на любом отрезке времени звучания. Музыкальный фрагмент может идентифицироваться мозгом, как по отдельности, так и во взаимозависимости с другими фрагментами, составляя с другими фрагментами музыкальную композицию, и отражать в виде символа или в составе группы взаимосвязанных символов объекты и процессы окружающего мира, с которыми взаимодействует человек. С помощью комбинации этих фрагментов, может передаваться информация.

В связи с этим, музыка (пение песен) могла быть важным элементом в системе обмена информацией между людьми на этапе развития человека и человечества до возникновения развитой речи на основе слов.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зарождение первобытной культуры, явно связанной с речью, характеризует производство красок. В пещере Бломбос, в 300 км к востоку от Кейптауна, найдено два набора каменных и костяных инструментов для изготовления красок, а также раковины, в которых хранился готовый продукт. Находки показывают, что 100 тысяч лет назад обитатели южноафриканского побережья использовали твердые камни для растирания желтой и красной охры. В полученный порошок добавляли уголь и толченое губчатое вещество костей. Речь первобытных владельцев каменных и костяных инструментов для изготовления красок и изобретателей крема соответствует этапу развития речи ребенка, который начинается с 3 лет (иногда с 2,5 лет) до 4 лет

http://www.zooton.net/ind12001.html

У людей: совместное средство - способность понимания и осмысления как система, приводит к КУЛЬТУРЕ КАК СТРУКТУРНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

http://www.zooton.net/ind1201.html

Последние новости

Рис. 1. Социальный груминг (см. Social grooming) — чистка шерсти других особей — важный элемент социальной жизни шимпанзе. Во время этой процедуры шимпанзе (как и некоторые другие обезьяны) иногда чмокают губами — это способствует укреплению хороших отношений. Фото с сайта news.st-andrews.ac.uk