Болометры на холодных электронах повысят чувствительность будущих космических радиотелескопов

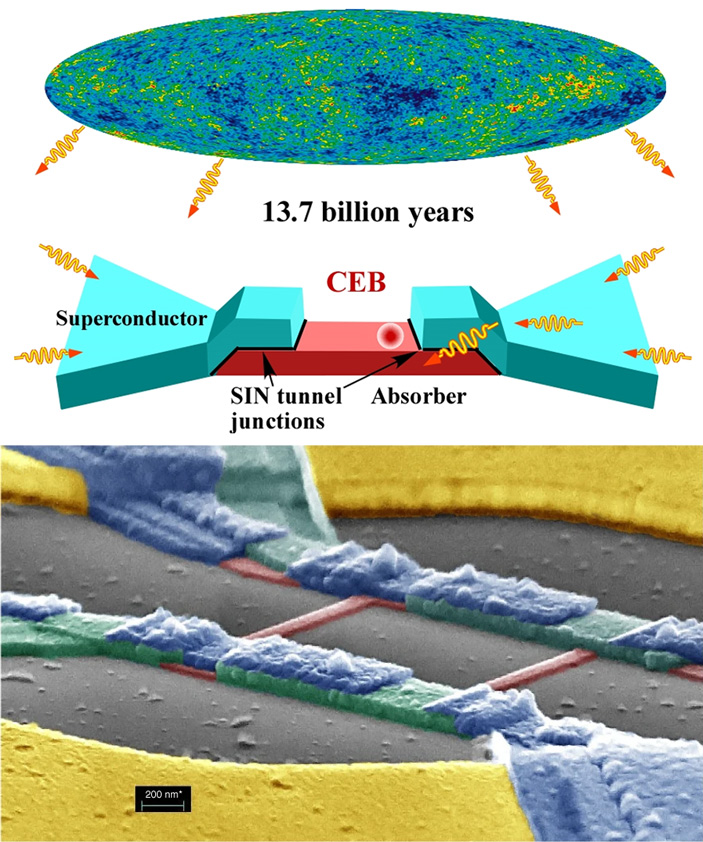

Один из основных способов изучать реликтовое излучение — использование специализированных космических радиотелескопов. Они сканируют все небо, собирая реликтовые фотоны с огромной площади и ловя их на матрицу, состоящую из высокочувствительных детекторов — болометров. Важная для космологов анизотропия температуры реликтового излучения не превышает сотых долей процента, поэтому приемник должен давать еще меньшую погрешность. Здесь возникают две серьезные проблемы: тепловые флуктуации в чувствительном элементе приемника — абсорбере — за счет недостаточно низкой температуры и быстрый перегрев абсорбера из-за приходящего сигнала, что уменьшает чувствительность и динамический диапазон приемника. Российские физики под руководством выпускника МГУ Леонида Кузьмина предложили новый тип детекторов, болометры на холодных электронах, в которых обе эти проблемы успешно решаются за счет электронного самоохлаждения на чипе.

Реликтовое излучение (или космический микроволновый фон) — свет от молодой Вселенной, несущий важную информацию о ее свойствах. Оно отделилось от первичной плазмы, заполнявшей все пространство, когда та остыла примерно до 3000 K. Это произошло примерно 13,7 млрд лет назад — Вселенной тогда было около 380 000 лет. Испущенные в тот момент фотоны с тех пор так и бороздят космическое пространство — со всех сторон и во всех направлениях, представляя собой отпечаток состояния Вселенной на очень ранней стадии ее жизни. Вглядываясь в него — точнее, в неоднородности (анизотропию), которые есть на этом отпечатке, — ученые пытаются воссоздать эволюцию Вселенной и проследить, как первичные квантовые флуктуации трансформировались со временем в галактики и скопления галактик.

С момента открытия реликтового излучения Пензиасом и Вильсоном в 1965 году прошло уже более 50 лет, но оно по-прежнему остается единственным электромагнитным сигналом из такого далекого прошлого. Более того, поскольку плазма экранирует электромагнитное излучение и первичные фотоны, возникшие в результате рекомбинации материи и антиматерии, заглянуть дальше в буквальном смысле мы уже не сможем. Правда, существующие теории предсказывают, что кое-что о более ранней Вселенной узнать можно, если удастся увидеть в реликтовом излучении следы первичных гравитационных волн. Подробнее обо всем этом можно прочитать в статьях Б. Штерна Реликтовые гравитационные волны: последний штрих в картине происхождения Вселенной? и В. Рубакова Вселенная до горячего Большого взрыва.

Основная цель текущих экспериментов по исследованию реликтового излучения — понять, произошло ли инфляционное расширение (со скоростью, большей скорости света), когда Вселенной было около 10−37 секунд. Обнаружение такого расширения очень важно, поскольку оно решило бы парадоксы стандартной модели Горячего Большого взрыва (например, проблему горизонта, которая заключается в том, что Вселенная слишком однородна на больших масштабах; подробно об этом см. в упомянутой статье В. Рубакова), описывающей эволюцию и свойства нашей Вселенной (см. статью О. Верходанова Есть ли проблемы с согласованием скорости расширения Вселенной?).

Многие теоретические модели предсказывают, что этот процесс должен был оставить следы в виде очень маленького поляризованного сигнала в реликтовом излучении (отклонение должно быть меньше 0,1 мкК на фоне современного значения температуры РИ, равного ~2,7 К) — так называемой B-моды поляризации. В 2014 году коллаборация BICEP2 объявила, что их расположенный в Антарктиде телескоп впервые обнаружил B-моду, также было заявлено об обнаружении реликтовых гравитационных волн (подробно это описано в новости Эксперимент BICEP2 подтверждает важнейшее предсказание теории космической инфляции, «Элементы», 22.03.2014). Последовавшая тщательная проверка этих результатов с учетом данных спутника «Планк» показала, что за B-моду был ошибочно принят очень похожий сигнал от космической пыли (см. Новые данные обсерватории Planck закрывают чересчур оптимистичную интерпретацию результатов BICEP2, «Элементы», 24.09.2014). В принципе, загрязнение пылью можно отсеять, если анализировать небо на разных частотах, чтобы оптимально понять спектральное поведение различных компонент реликтового излучения.

Предыдущие космические миссии, специально предназначенные для исследования реликтового излучения, — РЕЛИКТ-1, COBE, WMAP и «Планк» — уже отработали свое, существенно обогатив своими результатами астрофизику и космологию. А для будущих миссий необходимо повысить чувствительность приемников еще на порядок и сделать их многочастотными, чтобы проводить измерения на нескольких частотах одновременно для корректного учета вклада космической пыли и других мешающих факторов. Важно также и повышать устойчивость детекторов к космическим лучам, которые постоянно бомбардируют технику в космосе и дают шумовые сигналы (так называемые глитчи).

Новый спутник Европейского космического агентства COrE, также как и следующий российский спутник «Миллиметрон», должен удовлетворять всем этим противоречивым требованиям, то есть сочетать высокую чувствительность к принимаемому полезному сигналу с высокой радиационной стойкостью и быть защищенным от влияния космических лучей. Так, финансирование миссии COrE до сих пор не одобрено, поскольку на протяжении ряда лет не удается прийти к компромиссу между чувствительностью приемников, криогенной системой и стоимостью всего проекта. Дело в том, что планируемая мощность, эквивалентная шуму, должна составлять 10−18 Вт/√Гц (для сравнения, у «Планка» было 2∙10−17 Вт/√Гц) при температуре 100 мК, а стандартные 3He-криостаты для космоса основаны на откачке паров 3He, поэтому имеют рабочую температуру не ниже 260 мК. Криостаты растворения основаны на растворении жидкого 3He в 4He и могут достигать температур порядка 10 мК, однако они не могут функционировать в космосе из-за невесомости. Для достижения температуры 100 мК на «Планке» использовался уникальный криостат растворения открытого цикла, в котором 3He через маленькое отверстие уходил в вакуум, что ограничивало хладопроизводительность и время работы такого криостата.

Сотрудники Лаборатории криогенной наноэлектроники НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Чалмерского технологического университета (Швеция) предлагают альтернативный подход к проблеме чувствительности детекторов для космических телескопов. Ими разработан уникальный болометр на холодных электронах (БХЭ), который не требует криостата растворения, а может показывать высокую чувствительность, работая в стандартных 3He-криостатах при температуре 300 мК за счет самоохлаждения.

Болометр — это устройство для измерения мощности падающего электромагнитного излучения при помощи материалов с зависимым от температуры электрическим сопротивлением: поглощая фотоны, рабочее тело болометра нагревается, из-за чего меняется его сопротивление, которое уже измеряется. Он был изобретен в 1878 году американским физиком Сэмюэлем Пьерпонтом Лэнгли. Современные болометры являются самыми чувствительными детекторами микроволнового излучения.

БХЭ использует метод электронного самоохлаждения на чипе. При этом охлаждается не весь болометр, а только самый чувствительный элемент болометра, абсорбер, имеющий наноразмеры, что гораздо эффективнее.

Рис. 2. Энергетическая диаграмма, иллюстрирующая принцип работы туннельных СИН-контактов с комбинацией четырех функций: емкостная СВЧ-связь, тепловая изоляция, термометрия и электронное охлаждение. Волнистой стрелкой показан фотон, попавший в абсорбер, в результате чего электрон (красный кружок с белым контуром) увеличивает энергию и перераспределяет ее между соседними электронами (красные кружочки с минусами), один из которых туннелирует (это показано большой белой стрелкой). Поток таких «горячих» электронов создает измеряемый ток, и одновременно охлаждает наноабсорбер. Рисунок из популярного синопсиса к обсуждаемой статье в Communications Physics

Принцип работы таков: при попадании СВЧ-излучения, собираемого антенной, в абсорбер из «нормального» (несверхпроводящего) металла, его энергия поглощается электронами и перераспределяется между другими электронами «нормального» металла. Это означает, что температура электронного газа в абсорбере возросла. При низких температурах амплитуда колебаний атомов в кристаллической решетке (фононов) чрезвычайно мала, поэтому фононы слабо связаны с электронным газом, что обеспечивает сохранение энергии в электронной подсистеме. При поглощении сигнала средняя энергия электронов возрастает, а вместе с тем и возрастает их вероятность туннелирования в сверхпроводник.

Таким образом, за счет туннелирования «горячих» (высокоэнергетичных) электронов понижается температура электронного газа в абсорбере, поскольку остаются только «холодные» (низкоэнергетичные) электроны. Чтобы снизить возврат энергии от протуннелировавших горячих электронов в абсорбер, приводящий к дополнительному нагреву, используются специальные ловушки. А для уменьшения бездиссипативного двухэлектронного тока, основанного на так называемом андреевском отражении от границы сверхпроводника и нормального металла, также приводящего к дополнительному нагреву, используются гибридные структуры ферромагнетик/сверхпроводник в качестве «нормального» металла.

БХЭ производится в два этапа. Вначале при помощи лазерной литографии и электронно-лучевого напыления формируется золотой электрод антенны. Затем для изготовления болометров используется электронно-лучевая литография и электронно-лучевое напыление с применением техники теневого напыления.

В результате, за счет электронного охлаждения от базовой температуры 0,3 К до почти 0,1 К, удается существенно повысить чувствительность (L. S. Kuzmin et al., 2019. Photon-noise-limited cold-electron bolometer based on strong electron self-cooling for high-performance cosmology missions). Этим достигается нужный космологам результат: собственные шумы приемника становятся меньше шумов потока фотонов, которые надо зарегистрировать. Кроме того, болометры на холодных электронах имеют еще два важных преимущества. Во-первых, благодаря малым размерам болометров (площадь составляет несколько квадратных микрон) их можно помещать внутри антенны без использования длинных волноведущих линий, что уменьшает взаимовлияние соседних пикселей приемника (E. A. Matrozova et al., 2019. Absorption and cross-talk in a multipixel receiving system with cold electron bolometers). Во-вторых, можно изготавливать болометры с нанофильтром на чипе, что позволяет создавать многочастотные приемные пиксели (L. S. Kuzmin et al., 2019. Multichroic seashell antenna with internal filters by resonant slots and cold-electron bolometers).

Рис. 3. Слева: одиночный приемный пиксель, состоящий из 96 дипольных антенн с парой болометров на холодных электронах в каждой. Размер такого пикселя — 3×3 мм. Пиксель рассчитан на установку в раскрыв рупорной антенны. Справа: увеличенное изображение пары антенн. Стрелки указывают на болометры. Изображение из обсуждаемой статьи в Superconductor Science and Technology

Малый размер абсорбера и принципиальная развязка между электронной и фононной подсистемами, не только обеспечивают эффективное электронное охлаждение, но и приводят к рекордной радиационной стойкости таких приемников. На болометр будут действовать только космические лучи, которые прямо попадают в наноабсорбер, а его площадь чрезвычайно мала. Исследования одиночного пикселя БХЭ на радиационную стойкость в наземных условиях были проведены в Риме и было показано, что среднее время возникновения одного глитча должно иметь порядок одного месяца (M. Salatino et al., 2014. Sensitivity to Cosmic Rays of Cold Electron Bolometers for Space Applications). Для сравнения, у спутника «Планк» время между глитчами было порядка одной секунды из-за большой площади приемников. В прошлом году этот же образец БХЭ был протестирован на радиационную стойкость на борту стратосферного телескопа OLIMPO и за время измерений (около 10 часов) не было зафиксировано ни одного глитча, что соответствует предварительным оценкам радиационной стойкости БХЭ.*

2,6-метровый телескоп OLIMPO в качестве основных приемников использовал детекторы на кинетической индуктивности (см. Kinetic inductance detector) и был предназначен для изучения свойств и эволюции Вселенной, прецизионных измерений космического реликтового излучения и его спектральной деформации в богатых скоплениях галактик (эффект Сюняева — Зельдовича). Он был запущен из аэропорта Лонгйира (Шпицберген) 14 июля 2018 года.

Рис. 4. Телескоп OLIMPO перед запуском. В середине стоит Сильвия Мази (Silvia Masi), крайний справа — Паоло де Бернардис (Paolo de Bernardis): руководители эксперимента OLIMPO и соавторы обсуждаемой статьи в Communications Physics. Фото с сайта stratocat.com.ar

Первоначально предполагалось, что после подъема на расчетную высоту (около 38 км) стратостат с телескопом будет двигаться вокруг северного полюса. Однако после того, как он пролетел над Гренландией и северными территориями Канады, компьютерные симуляции воздушных потоков в стратосфере стали показывать, что он с большой вероятностью будет еще сильнее отклоняться от запланированной траектории, поэтому было принято решение прекратить эксперимент. Телескоп отсоединился от стратостата и благополучно приземлился в районе национального парка Куттинирпаак 19 июля.

Описанные преимущества болометров на холодных электронах — эффективная работа без использования криостатов растворения за счет электронного самоохлаждения и рекордная радиационная стойкость — обещают хорошие перспективы использования этой технологии в последующих космических миссиях.

Источники:

1) L. S. Kuzmin, A. L. Pankratov, A. V. Gordeeva, V. O. Zbrozhek, V. A. Shamporov, L. S. Revin, A. V. Blagodatkin, S. Masi & P. de Bernardis. Photon-noise-limited cold-electron bolometer based on strong electron self-cooling for high-performance cosmology missions // Communications Physics. 2019. DOI: 10.1038/s42005-019-0206-9.

2) E. A. Matrozova, A. L. Pankratov, A. V. Gordeeva, A. V. Chiginev and L. S. Kuzmin. Absorption and cross-talk in a multipixel receiving system with cold electron bolometers // Superconductor Science and Technology. 2019. DOI: 10.1088/1361-6668/ab151d.

3) L. S. Kuzmin, A. V. Blagodatkin, A. S. Mukhin, D. A. Pimanov, V. O. Zbrozhek, A. V. Gordeeva, A. L. Pankratov and A. V. Chiginev. Multichroic seashell antenna with internal filters by resonant slots and cold-electron bolometers // Superconductor Science and Technology. 2019. DOI: 10.1088/1361-6668/aafeba.

4) Leonid Kuzmin. Story of the Invention of a Cold-Electron Bolometer. — популярный синопсис к обсуждаемой статье в Communications Physics.

Леонид Кузьмин, Андрей Панкратов

* Этот абзац был исправлен 10.12.2019.

-

Спасибо за интересную статью!

Можно задать дилетантский вопрос о реликтовом излучении? Когда оно возникло (~13 млрд лет назад), вселенная была ещё очень маленького размера и скорость ее расширения была всё-таки значительно меньше скорости света. Означает ли это, что фотоны реликтового излучения двигались по какому-то замкнутому, что ли, пути? То есть что-то вроде "фотон улетел в неком направлении, а потом возвратился с другой стороны"? Те фотоны реликтового излучения, которые мы улавливаем сейчас, как бы "кружили" по вселенной все эти 13 млрд лет?-

Я тоже заинтересовался вашим вопросом. Статья Большой взрыв в Вики снабжена рисунком различных стадий роста вселенной. Из него понятно, что в момент появления реликтового излучения вселенная, раздутая инфляцией, уже стала бесконечно большой. Проще представить себе колоссальный шар плазмы, бесчисленные атомы внутри которого вдруг испустили во всех направлениях бесчисленное количество фотонов. Фотоны летят со скоростью света по прямой до тех пор, пока не столкнутся с чем-то. Ну, а те немногие фотоны, которым повезло ни обо что не удариться за эти 17 млрд лет, авторы статьи и попытаются изловить своими болометрами. Как-то так я понял.

-

Спасибо! Если вселенная стала бесконечно большой а фотоны, испущенные 13 млрд лет назад, движутся со скоростью света, как получается, что они попадают на Землю? Ведь звездное вещество/водород и т.д. двигалось со скоростью меньшей скорости света, то есть весь реликтовый свет должен был обогнать вещество и никогда с ним больше не встретиться?

Если только свет не двигался по замкнутой кривой или не отражался от чего-нибудь, как от зеркала.-

Ну, я представляю это дело так. (Кавычки не буду ставить). Поставим сегодняшнюю Землю ближе к северному полюсу Вселенной, а атом, испустивший фотон 13 млрд. лет назад, к южному полюсу. Более того, допустим, что вещество вселенной вообще никуда не движется, а фотон держит путь к Земле в статических условиях. Летит он себе спокойно, летит, пока не врежется в земной болометр. Просто расстояние очень большое даже для скорости света.

-

-

-

Ну не бесконечно большой, по логике.

Но, в какой-то момент стала расширяться с ускорением. И предложенный Вами вариант "Поставим сегодняшнюю Землю ближе к северному полюсу Вселенной, а атом, испустивший фотон 13 млрд. лет назад, к южному полюсу" не очень актуален, ИМХО. Если на момент 380000 лет после Б.В. точка вылета фотона была существенно ближе к "южному полюсу Вселенной", чем к "центру", а точка нахождения окрестностей нашей галактики - ближе к "северному полюсу", чем к центру - то, скорее всего, фотон не смог бы долететь до нас по причине расширения Вселенной.

Хотя, я наверное ошибаюсь. Возьмем оценку "дата, от которой не сможет долететь" как "5 млрд. лет назад" (правда по старой модели это), когда Вселенная последний раз начала ускоренное расширение.-

Да, не бесконечно большой. Какой бы огромной ни была вселенная, включая всю свою невидимую часть, она не может быть бесконечной. В бытовом смысле бесконечность есть синоним крайне большой величины. Буквально же, по физическому смыслу, бесконечность есть размер, который нельзя измерить. Следовательно, нельзя определить и центр. Внутри бесконечного вообще ничего нельзя определить, в том числе и его собственное расширение. Если нет "конца", то относительно чего измерять? Получается, что все "расширения" внутри видимой части вселенной носят локальный характер, и наиболее непротиворечивым будет допустить, что возникла скачком, вся целиком в ходе большого взрыва, но взорвалась не сверхплотная точка, а "взорвалась" прежняя энергетическая структура, так же бесконечно большая. В конце концов, закон сохранения энергии никто не отменял...

-

-

-

Вообще, когда пытаюсь размышлять о большом взрыве и расширении вселенной, всё туманно и непонятно. Вот например, в самом начале вся масса вселенной была сосредоточена в очень маленьком объеме, значит, плотность материи была там намного больше, чем в существующих сейчас черных дырах. Значит, пространство там было очень искривлено. И почему тогда всё вдруг стало расширяться? Черная дыра же не расширяется. И ещё: вроде как пишут, что не материя разбегалась от центра взрыва, а само пространство расширялось. Значит, и сейчас не галактики летят в разные стороны, а пространство расширяется, а галактики стоят на месте. Но почему пространство расширяется? Вот в черной дыре пространство же не расширяется. И ещё: когда-нибудь наступит момент, что реликтовое излучение прекратится? Не остынет, а именно прекратится, потому что все изначально испущенные когда-то фотоны пролетят мимо нас?

-

Ожидать, что реликтовое излучение прекратится - не стоит, т.к. есть фотоны, которые сейчас летят на самом краю вселенной, и летят в нашу сторону. Что там _внутри_ ЧД - это ИМХО вовсе вопрос за грянью науки, спекуляции на формулах, но вот профессиональный физик Игорь Иванов (я-то любитель) вроде как имел другую философию, но я в ней смысла пока что ен понял. Почему стало расширяться - слишком общий вопрос, уравнения ОТО такие.

-

Насчет туманно, это да. Понятно же будет только тогда, когда появятся результаты неких научных опытов по искривлению пространства. Но человечество, возможно, не доживет до них, как и до того момента, когда мимо него пролетит последний реликтовый фотон. Ведь количество фотонов в бесконечной-то вселенной тоже бесконечно...)))

Ну, пока царствует туман, рождаются всевозможные спекуляции. В философском смысле - как умопостроения, не основанные на опыте.

Первым начал Гегель: в самом начале было Абсолютное Ничто, неопределяемая сущность, настолько однородная, что в ней невозможно было ничего выделить и определить. То есть, там не было ни материи, ни пространства в нашем понимании, соответственно, ни плотности, ни кривизны.

Затем внутри Абсолюта произошел какой-то сбой, и возникла некая точка новой реальности. Если бы она так и осталась статичной точкой, то у нее появились бы размеры и вес. Но, разумеется, точка некоей определенности не осталась висеть внутри абсолютной неопределенности, и сбой прежнего закона распространился на всю старую среду, то есть, произошло инфляционное раздувание новой, нашей, вселенной. Вот тогда-то и родились масса, пространство и время - одновременно.

Но почему сбой внутри Абсолюта привел к рождению только одной новой физической системы, а именно, нашей 3-мерной? Могло ли их родиться сразу несколько?

Легко. Отсюда и проистекает ускоренное расширение нашей вселенной. Откуда берется энергия ускорения? Та самая черная энергия? Одна из спекуляций на этот счет такова: внутри нашей 3-мерной вселенной расширяется другая, Х-мерная. Если это так, то нашей относительности неизбежно придет абсолютный пипец. Так это или нет, должен решить проект SNAP...

Все, звонят пациентам на обед. Ура!-

Ведь количество фотонов в бесконечной-то вселенной тоже бесконечно...)))

Нет, ну если исходить из современных представлений, то количество фотонов должно быть конечным. В большом взрыве ведь участвовало конечное количество вещества. (Может, я ошибаюсь?)-

В большом взрыве ведь участвовало конечное количество вещества.

@

Пока до ужина ещё есть время, коротенько писну про конечное.

Если допустить, что в БВ участвовало конечное количество вещества, то надо одновременно предположить: 1)какого вещества, нашего трехмерного, только сверхмалого и сверхплотного? 2)что было вокруг, за границами этого объекта? 3)этот объект двигался или стоял внутри окружавшего его чего-то? Если масса "наша", то объект должен двигаться, ибо стоячей массы в нашей вселенной не может быть. А если он двигался, то под воздействием какой силы? 4)к этим гнилым вопросам надо ещё как-то присунуть пространство и время...

Короче, получается, что конечное количество вещества не могло быть в Нулевой Точке. Старина Гегель был прав - вначале был неизмеряемый и поэтому непознаваемый Абсолют, который не выдержал испытания Вечностью и взорвался, породив и массу, и пространство, и время. Просто это проще, а значит, вероятнее...

Прикол в том, что физики, вслед за Аристотелем, думают, что вселенная познаваема, а что не пока не познано, то ждет своего часа и метода. Следовательно, вселенная рождена, неважно как или кем, но - для нас, чтобы мы ее познали.

Однако, мы в своей палате думаем иначе. Вот кто был прав, так это Станислав Лем: никого и ничего сюда не звали, ни людей во вселенную, ни саму вселенную. И вселенная не будет ждать, пока люди откроют все законы ее устройства. Она ускоренно расширяется потому, что ее распирают изнутри другие вселенные...

Черт, опять звонок, пора бежать на ужин.-

Прикол в том, что физики, вслед за Аристотелем, думают, что вселенная познаваема, а что не пока не познано, то ждет своего часа и метода. Следовательно, вселенная рождена, неважно как или кем, но - для нас, чтобы мы ее познали.

Все-таки элементарный здравый смысл говорит (мне, по-крайней мере), что со времен Гегеля, и уж тем более Аристотеля, много новых знаний о вселенной появилось. Эти люди, спору нет, конечно, были умные, но человеческий мозг, пусть даже гения, весьма и весьма ограничен. То, о чем они рассуждали на уровне тогдашних знаний, в наше время уже слегка запылилось.

Оно прекрасно, как история и как искусство мысли, но вместо прояснения картины миры только затмевает ее нерелевантными теперь рассуждениями. Вышеприведенные слова Гегеля звучат как поэзия, но современному человеку только мешают видеть "физическую картину мира".

Философию нужно в каждое время творить по-новому, опираясь на знания своей эпохи - именно так, кстати говоря, и действовали древние греки.-

Философия не нуждается в научных знаниях, как в своей опоре. Наука изучает объективные явления природы и их взаимосвязь, философия же - понятия и их взаимосвязь. Конечно, эти две области взаимопроникают, поэтому многие крупные ученые склонны пофилософствовать. Например, Гейзенберг.

Философия, работая с понятиями, исследует, как они сцеплены, что за чем идет и что во что входит. (У буддистов это называется "постижение Пустоты).

Масса - базовое понятие физики. Какими другими понятиями она обусловлена? Мы вчера вечером всей палатой это обсуждали. Василий Иванович, что у окна лежит, сформулировал так:

вот у них (это он так ученых обзывает) есть понятие пространственно-временной континуум, но массу они учитывают отдельно. Их теория БВ предполагает, что взорвалась некая первоструктура, равная по массе всей вселенной. Их теория инфляции раздувает только объем вселенной, не затрагивая массу. Внутри чего висела эта сверхмассивная первоструктура? Что было у нее по краям? Она была неподвижной? (На этих словах В.И. закашлял, и мы поднесли ему стаканчик влаги для восстановления сил).

С новыми силами он продолжил: гораздо менее противоречивым будет допустить, что инфляция раздувала не только пространство, но и массу. Возьмем горящую кучу соломы: ведь сумма огня от всех горящих соломинок, вся совокупно выделяемая ими энергия, не равна энергии зажженной спички. Огонь движется по соломе, но энергия не разворачивается сама из себя, она потенциально сидит внутри соломы и подключается постепенно, по мере инфляционного раздувания энергии костра. Вся энергия нашей вселенной потенциально сидела внутри перво-энергии Ничто. Это значит, что наименее противоречивым будет допустить, что понятия энергия, масса, движение и пространство родились одновременно и инфляционно распространились по всему Ничто, переработав его в нашу вселенную. Следовательно, уместнее говорить о едином масс-пространственно-временном континууме.

На этих словах В.И. опять закашлялся, но мы, заслушавшись, незаметно для себя всю бутыль уже опустошили, и он лег спать разочарованным...

Все, звонят, пора на обед.

-

-

-

-

-

Первым начал Гегель

Все-таки, Гегель философствовал, не опираясь на опыты в физике и астрономии, которые в то время еще не произвели. То есть его подход изначально при очень серьезном недостатке данных. Так же, как Кант философствовал о психологии человека, ничего не зная об эволюции, генетике, нейронах...

Правда, скажем не имеющий массы покоя глюон, как я понимаю, вполне вносит вклад в массу покоя протона и нейтрона.

-

-

Предлагаю решить простенькую кинематическую задачку, являющуюся неким грубым аналогом распространения света в расширяющейся Вселенной:

Пусть есть игрушечная машинка с моторчиком, позволяющим ей ездить по полу со скоростью “C”. Пусть есть две плоские резинки длиной “L”, лежащие параллельно на полу. Расстояние между центрами резинок соответствует расстоянию между правыми и левыми колесиками машинки. Одни концы резинок закреплены на полу. В начальный момент времени машинка начинает ехать по резинкам от свободных концов к закрепленным. Одновременно резинки начинают растягивать, т.е. свободные концы удаляются от закрепленных со скоростью “V”. Определить время “T”, за которое машинка доедет до закрепленных концов резинок. Ответ:

T=L/V*(exp(V/C)-1)

При V<<C эта формула переходит в:

T=L/C*(1+V/C/2)

Здесь резинка является аналогом расширяющейся Вселенной, свободный конец аналогом источника сигнала, а закрепленный аналогом приемника. Машинка является аналогом луча света. Отношение конечной длины резинки “L+V*T” к начальной “L” является аналогом красного смещения. Т.е. отношения длины волны в приемнике к длине волны на источнике. Расстояние “C*T” является аналогом расстояния в световых годах, применяемое в астрономии для очень удаленных объектов вблизи границы наблюдаемой части Вселенной.

-

Уточните, проводились ли экспериментальные измерения рабочих характеристик Ваших замечательных болометров ( спектральная чувствительность, динамический диапазон и т.д.) и какие результаты получены.

-

Об этом написано в научных статьях, на которые есть ссылки в данной статье, например в статье в журнале https://www.nature.com/commsphys/.

За динамическим диапазоном никогда не гнались, важно чтобы приемник был рассчитан для требуемого диапазона мощностей (не уходил в насыщение) и обладал нужной чувствительностью, т.е. его собственные шумы были меньше фотонных шумов в рабочем диапазоне мощностей принимаемого сигнала. Типичный динамический диапазон составляет 2 порядка по мощности, но ограничивается не самим приемником, а шумами усилителей, работающих при комнатной температуре и текущим диапазоном рабочих температур чернотельного (ЧТ) источника, находящегося внутри криостата. Например, в текущей конфигурации ЧТ может быть нагрето от 2.7 до 58К, а при температуре 2.7К дает существенную фоновую нагрузку, ограничивающую динамический диапазон приемника. Спектральная чувствительность определяется используемыми фильтрами, это все-таки болометр, а не гетеродинный приемник. Минимальная мощность эквивалентная шуму от 2*10^-17 Вт/sqrt(Гц) при малых оптических нагрузках и температурах от 200 до 300 мК в зависимости от эффективности электронного охлаждения. Она ограничивается шумом используемых усилителей, работающих при комнатной температуре.

Также не понятно, эта штука реагирует на отдельные фотоны (счетчик фотонов) или именно на температуру? Если второе, то сколько фотонов надо чтобы её прогреть?

Короче, моя основная критика - что коротко.

-

По этой теме масса статей на Элементах, несколько ссылок дано в данной статье, авторы Штерн, Рубаков, Верходанов, Иванов, дополнительные ссылки на статьи расположены справа от текста статьи.

Нет, болометры не могут реагировать на отдельные фотоны, чувствительности не хватает, измеряют потоки фотонов примерно от 1000 в секунду и больше. Пока на данный диапазон частот (десятки-сотни ГГц) не существует однофотонных детекторов, но над этим работают.

Там рядом некоторое количество чертовски интересных исследований. Про спутники и романтику космоса у всех всё распиарено и на слуху, а тут за копейки (ну, за миллионы, но не миллиарды) делаются интересные вещи.

В прошлом году прогремело что проект АНИТА проанализировал данные и нашел что-то за пределами Стандартной Модели - что из космоса приходят лучи, которые дают вспышки во льду антарктиды, а это даёт радиовсплески, котороые в свою очередь ловят с воздушных шаров, и это всё связано с частицами, которых "не может быть" - как я понял.

Реликтовое излучение (или космический микроволновый фон) — свет от молодой Вселенной, несущий важную информацию о ее свойствах. Оно отделилось от первичной плазмы, заполнявшей все пространство, когда та остыла примерно до 3000 KА у меня тут случился затык... :(

1. Почему плазма не испускала при бОльших температурах?.. Вот есть солнышко, у него поболе, чем 3кК будет... Как же оно светит?.. :[

2. Вот у солнечной системы есть "плазменный кокон", через который летают Вояджеры. Почему свет от далёких источников доходит до нас сквозь него?.. Это что за магия такая?.. :/

3. Где тут "тёмная материя" и "тёмная энергия"? Разве они своей гравитацией (как минимум) не должны сильно искажать картину??.. Или они тупо НЕ НУЖНЫ??!.. :О

(4). Вот есть некое количество фотонов, испущенных 13 лярдов лет назад. Каков процент от них остался непоглощённым к настоящему времени? Какова вероятность, что этот неуловимый фотон втыкнёцца в эту нанопроволоку?.. Или даже в поле километр на километр?....

-

Плазма излучала и при бОльших температурах. Но когда было горячее, оно как излучало, так и поглощалось, видимо при 3кК был баланс. Прочему цвет поверхности звёзд разный - это само по себе хороший вопрос, т.к. у всякой звезды внутренние слои погорячее будут. Про остальное не скажу.

Про вероятности - тут надо более ясно формулировать вопрос что за "этот фотон". -

2. Вот у солнечной системы есть "плазменный кокон", через который летают Вояджеры. Почему свет от далёких источников доходит до нас сквозь него?.. Это что за магия такая?.. :/

Это вопрос толщины/плотности этого кокона. Слой 50 см воды кажется вполне прозрачным. 10 метров - будет уже хорошо заметным поглощение красной части спектра, а 100-200 метров будут практически полностью поглощать видимый свет. Можно прикинуть плотность Вселенной в эпоху рекомбинации и посчитать длину свободного пробега фотона. Думаю, она будет довольно небольшой, даже относительно размеров вселенной того времени.(4). Вот есть некое количество фотонов, испущенных 13 лярдов лет назад. Каков процент от них остался непоглощённым к настоящему времени? Какова вероятность, что этот неуловимый фотон втыкнёцца в эту нанопроволоку?.. Или даже в поле километр на километр?....

Это тоже можно посчитать. Сейчас на 1 частицу вещества приходится где-то миллиард квантов эм излучения. Зная среднюю плотность вещества таким же образом можно посчитать длину свободного пробега фотона или вероятность его поглощения на единицу длины пути. Здесь на элементах даже была такая задачка от Игоря Иванова. Это будет оценка сверху, так как конденсированную матерю (планеты, звезды) в масштабах вселенной можно считать точечной и основное поглощение идет за счет скоплений газа в галактиках и межзвездном пространстве. Но в любом случае, процент поглощенного излучения очень мал.-

Это вопрос толщины/плотности этого кокона. Слой 50 см воды кажется вполне прозрачным. 10 метров - будет уже хорошо заметным поглощение красной части спектра, а 100-200 метров будут практически полностью поглощать видимый свет.

Стоп-стоп-стоп! Про спектр излучения/поглощения разговора пока что не заходило... Но раз уж он зашёл... Согласно текущим представлениям (для "обычного" состояния вещества), поглощение прилетающего фотона определяется электронной структурой (атома/молекулы). Возбуждённое состояние переходит взад излучательно или безызлучательно. Как следствие, не всякий прилетающий фотон может быть поглощён бесследно.

Вы приводите пример про воду и ИК-область. Ок. Какова прозрачность воды для гамма-излучения?.. :)

Возвращаясь к плазме, нас пытаются убедить, что горячая плазма (более 3кК) поглощает ВО ВСЁМ диапазоне длин волн. Я и хочу разобраться, что за такой чудесный механизм лежит там... :)Можно прикинуть плотность Вселенной в эпоху рекомбинации и посчитать длину свободного пробега фотона. Думаю, она будет довольно небольшой, даже относительно размеров вселенной того времени.

Вотэтоповорот! оО

Разве Вселенную не распёрло ещё на инфляционной стадии??!.. Или я опять заблуждаюсь в своём невежестве?.. :(Это тоже можно посчитать. Сейчас на 1 частицу вещества приходится где-то миллиард квантов эм излучения.

Вот! Ключевое слово - "сейчас"! И я скромно интересуюсь числом оставшихся в живых фотонов-изначальных... :)-

нас пытаются убедить, что горячая плазма (более 3кК) поглощает ВО ВСЁМ диапазоне длин волн.

Несомненно, как и более привычные агрегатные состояния вещества, плазма будет поглощать, отражать или рассетвать все длины волн. В т.ч. и радиодиапазона (вспомните что радиоволны отражаются от ионосферы земли). Вопрос только в эффективности. Вы не найдете материала, абсолютно прозрачного для какого либо излучения. Вопрос только в толщине. Или от обратного - источник излучения является и поглотителем его же. Солнце - плазменный шар, который излучает на всех длинах волн, от радио до гамма. Значит может и поглощать на всех длинах волн. Механизмов взаимодействия много , не только переход между электронными подуровнями.Разве Вселенную не распёрло ещё на инфляционной стадии??!

Это не значит, что она перестала расширяться с тех пор.И я скромно интересуюсь числом оставшихся в живых фотонов-изначальных... :)

Порядка 450 млн фотонов на куб. метр.-

Вопрос только в эффективности.

Вестимо, предполагается, что "та" плазма была мегаэффективной и поглощала во всём диапазоне длин волн (?)... Так и представляю: отдельно летают протоны и электроны; протоны непринуждённо поглощают высокоэнергичные фотоны и не испускают их взад; за электронами, летящими со скоростью света, не всякий фотон угонится!; и им остаётся просто быть, пока не повстречается медленный протон... Сдаётся мне, что-то тут не

так... :(Вопрос только в толщине.

Что-то вы возвращаетесь к исходным постулатам... :/

Ок. Я попробую ещё раз.

Вот есть материя. Сколько её образовалось при Биг банге, столько её и есть.

Вот есть (видимое) пространство. Сколько его образовалось, столько и есть (плюс-минус).

Отсюда вычисляется "средняя" плотность вещества. Тогда и сейчас.

Вы (опять) начинаете говорить про некую "толщину". Но веществу неоткуда взяться (магию не рассматриваем) дополнительно! Какая была "толщина", такая и есть.

Значит, сейчас к нам прилетают приветы из всяких крабовидных туманностей и прочих (недо)солнечных систем, а "тогда" было низзя?.. оОСолнце - плазменный шар, который излучает на всех длинах волн, от радио до гамма.

Здорово! Хоть в чём-то вы со мной согласны! Уже прогресс... :)

Значит, Солнце способно излучать "с избытком" (что его даже видно и слышно), а "плазма эпохи рекомбинации" - нет. оО

У меня когнитивный диссонанс. :{Это не значит, что она перестала расширяться с тех пор.

Выбегание людей из остановившегося вагона метро тоже можно считать за движение всего состава?.. :DПорядка 450 млн фотонов на куб. метр.

Хмммм... И физиков не смущает, что эта величина (при длине волны 2 мм), эквивалентная 38000 solar flux unit на каждый стерадиан (для всей сферы нужно ещё помножить на 4pi), какбэ на несколько (!) порядков больше среднего потока ближайшей к нам звезды??.. :О-

Я не очень понимаю, что вас смущает.

Во первых, средняя плотность вещества была совсем другая, в следствии того, что размер видимой вселенной тогда был на пару порядков меньше.

Во вторых плазма тогда была самой обычной, она не была мегаэффективной, и поглощала и излучала практически во всем диапазоне. Речь ведь о прозрачности, а не о излучении. И вот прозрачность тогда была гораздо ниже ввиду ионизации вещества и, отчасти, большей его плотности. Это значит, что фотон мог пролететь гораздо меньшее расстояние, прежде чем быть поглощенным и переизлученным в случайном направлении.

С солнцем то же самое, вы видите, только тот свет, который излучается с его поверхности, но не видите внутренние слои солнца, ровно по той же причине - верхний плазменный слой для света не прозрачен.

-

-

-

-

Плазма вполне испускала, но потом переизлучала все испущенное излучение. А вот нейтральный газ стал вполне прозрачным, но опять же, только для фотонов с энергией менее низа серии Лаймана водорода.

До Большого Взрыва не было ничего. В том числе пространства и времени.

Поэтому никаких северных и южных полюсов, размеров начальной вселенной и т.п. ньютоновской белиберды с его абсолютным пространством.

Вселенная возникла бесконечной - появилось пространство. Расширение вселенной это не расширение шара в бесконечном "пустом" ньютоновском пространстве. Это просто падение его плотности ввиду расширения.

И температура не влияет на поглощение, а плотность опять же. Сначала излучение поглощалось плотным веществом, а в определенный момент плотность упала настолько, что поглощение почти пропало. Вот и бродит оно до сих пор. Никакого отражения и циркуляции для реликтового излучения не надо. Фотоны прилетают с расстояния в 13 млрд световых лет.

Какие тут холодные электроны?

-

И это тоже неизвестно - что было до Большого взрыва. Есть несколько теорий, в т.ч. пульсирующей Вселенной, которые пока не нашли своего подтверждения. Пока следующий шаг - это подтверждение либо опровержение теории инфляции, обнаружение B-моды поляризации реликта и реликтовых гравитационных волн, либо провал попыток это сделать. BICEP3 уже год или два проводит измерения на Южном полюсе, теперь уже на нескольких частотах, когда обнародуют результаты - неизвестно.

Что было до большого взрыва никто, естественно, не знает. Что такое - "ничего не было", и какая была Вселенная - также непонятно. Вот если представить что все было вакуум, и кроме вакуума ничего не было - каковы размеры Вселенной? Считается, что вакуум - "живой", т.е. в нем спонтанно, из-за флуктуаций, возникают частицы и античастицы, которые друг с другом аннигилируют. И, как говорят космологи, в какой-то момент возникло нарушение симметрии, на каждый 1000001 частиц возникли 1000000 античастиц, они аннигилировали с образованием фотонов, и из-за этой асимметрии начался бурный рост материи, который привел к резкому разогреву вещества и росту его объема. Когда перегретая плазма остыла, и фотоны покинули вещество, это излучение равномерно распределилось по Вселенной и представляет собой излучение черного тела, и постепенно остывает, сейчас его средняя температура составляет 2.7К.

-

Вакуума не было. Поэтому Ваша интерпретация нарушения симметрии как источника БВ ошибочна.

Что до ΛCDM, то пока нет ни одного факта, подтверждающего эту теорию. Поэтому эта теория не наиболее адекватна, а всего лишь наиболее популярна. Для каждого из наблюдающихся расхождений подставляются свои свойства темной материи и энергии. Самосогласованной теории нет.-

Лимбла-сдм

Сдм, т.е. холодное темное вещество косвенно подтверждено кучей независимых наблюденей на разных масштабах

Лябда - ну объясните однородность реликта другой теорией МЕНЕЕ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ

Так что меньше бреда пишите-

То-то и оно, что косвенно. Причем каждый случай объясняется особенно.

По счастью, в науке истина определяется не так, как в колхозе - большинством заинтересованных в грантах голосов. Хотя, когда смотришь на новомодные листинги авторов к статьям, невольно слышится коровье мычание.

Пока надо честно признать, что адекватной теории, объясняющей отклонения в наблюдаемых астрономических явлениях не создано. -

Что до однородности реликта, то Вы сильно отстали от науки. Ещё в 2006 году было установлено, что излучение анизотропно. Американцы украли нобелевку у российских ученых, опубликовавших аналогичную работу раньше.

К тому же, свежие исследования показали на основе второго набора наблюдений телескопа Гайа, что корректно учтённые данные дают меньшую величину ускорения разбегания вселенной.

И наконец, совсем свежие, за прошлый месяц, исследования показали, что ускорение расширения носит локальный характер.

"Полученные в результате статистической обработки данные демонстрируют с уровнем статистической значимости 3,9 сигмы дипольную анизотропию ускорения, в то время как монопольное (изотропное) ускорение исключается с уровнем значимости 1,6 сигмы."

Что находится в противоречии с теорией темной энергии, а более согласуется с теорией нахождения видимой части вселенной в гигантском войде. Внешние части сверхскопления притягивают вещество из-за пределов горизонта.

Так что уважаемый, тот факт, что Вы высказываетесь от большинства на текущий (а точнее на прошедший) момент не прибавляет Вашим суждениям истинности.-

а более согласуется с теорией нахождения видимой части вселенной в гигантском войде

Сюда бы добавить "шекспировской классики" в виде электро-магнитных полей размерами с эти войды - я бы влюбился в эту теорию с первого взгляда! B)-

К сожалению, русской версии нет.

https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_cosmology

Автор - тот самый Альфвен, на минуточку нобелевский лауреат в области магнитогидродинамики, чьи волны объясняют многие загадки астрономии (например, высокую температуру солнечной короны).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Альвен,_Ханнес-

К сожалению, русской версии нет.

И

https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_cosmologyнтересно. Но это другая крайность. Истина, как водится, где-то посередине. :)

А тем временем... "Вращение карликовых галактик не смогли объяснить имеющимися теориями" (https://nplus1.ru/news/2019/12/03/dwarf-galaxy-rotation). И даже подгоночные коэффициенты в виде тёмной материи-энергии не помогли...

:D-

Некий пересказ на русском языке плазменного подхода к космологии лежит здесь https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/12219584/

Написано спокойно, без анафематизмов, но трудно привыкнуть к мысли, что Большого взрыва, как факта, не было. Вот что не было взрыва в одной точке, мне понятно и близко. А вот что не было взрыва, как перехода энергии из одного состояния в другое, это на моск не ложится... -

А осцилляции спектра мощности реликта эта теория описывает? По ссылке Рис. 1:

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432289/Reliktovye_gravitatsionnye_volny_posledniy_shtrikh_v_kartine_ proiskhozhdeniya_Vselennoy -

То есть, вы нашли недостаток у плазменной теории? Тю... Но и я не её защитник. Надо дать этой теории развиться до своих пределов, о которых она пока не знает. Ведь что произошло? Умный дядька, нобелевец, вдруг полез в космологические джунгли нехоженным путем. Сколько громких гипотез уже списано просто из-за их насыщения, вот и ещё одна.

Но, согласитесь, звучит остроумно: Вселенная не расширяется потому, что ей расширяться просто некуда, она и так бесконечна. Наш видимый кусок вселенной, живущий внутри одного из супервойдов, просто попал в зону гравитации стены и начал ускоряться в этом направлении.

-

-

-

-

-

-

-

Я был на Шпицбергене и участвовал в подготовке полета и запуске обсерватории Олимпо (вот пруф: https://www.instagram.com/p/BkdxphjnQBW/?igshid=1duz13nb71ye

БХЭ болометры, о которых в статье идёт речь, просто не были подключены, поэтому и не было ни одного глитча от космических лучей! Нам на Шпицбергене так и не удалось получить от авторов статьи адекватной информации о распайке. Вероятно потому, что эта поделка была сделана не ими, а С. Махашадбе. Мы с итальянскими коллегами пытались что-то с них считать, но там были только шумы. В отличие от реально работающих на Олимпо КИД-приемников, где глитчи видны и четко подсчитаны, наряду с полезным сигналом (см. статью в научном журнале, которую Кузьмин и Панкратов намеренно обходят стороной https://arxiv.org/abs/1902.08993 , поскольку их «там не стояло»). И кстати, в итоге глитчи КИД не драматичны: портя лишь от 1 до 4% принимаемой информации. Даже если БХЭ чудом заработает, он даст профит в пределах тех самых 1-4%. Овчинка не стоит выделки. Не работает БХЭ приёмник – вот и нет глитчей, очень удобно потом восторженные популярные статьи писать! Но в рецензируемый журнал такое не берут, поэтому авторы публикуются в платном «мусорном» журнале, на который они ссылаются в тексте, (хотя и издательского дома Nature). Этот журнал без импакта, без квартиля и не цитируется ни в WoS, ни в Scopus! Вообще, говорят, весьма сомнительна и сама концепция БХЭ, но это не мой хлеб. Пусть эксперты пояснят.

Да и шар отстрелили потому, что от холода разрядился аккумулятор блока телеметрии, питающий пиропатрон, был риск уронить обсерваторию в море. Траектория тут не причем, но это не так важно.

Вот так…на бумаге всё хорошо, а по факту почти за 10 лет в НГТУ ни Кузьмин, ни Панкратов не сделали ни одного реально рабочего приёмника для радиоастрономии, не то чтобы космического!

https://stratocat.com.ar/fichas-e/2018/LON-20180714.htm

и на этом сайте ничего об участии вашей группы по главе с В.Ф. Вдовиным в запуске Олимпо не обнаружили, в т.ч. нет вас на представленных фото, потому, видимо, и про вас и не написали. То, что вы умудрились скачать с итальянцев денег за якобы запуск - ну бизнесмены, чего уж там, без вашего участия они бы никак не обошлись.

-

Ваш болометр НЕ был подключен, понимаете? Нет контакта, от слова совсем. Да, он был в криостате, но разъём не был подключен. О чём тут говорить? Какие космические лучи? Ну спросите Паоло, если мне не верите.

Быть может, БХЭ прекрасно работает в CST, в симуляциях, может даже в криостате в лаборатории... но на ОЛИМПО он просто покатался на шаре.

Вы много пишете о своих болометрах, но покажите мне хотя бы один реальный инструмент с вашим болометром?

Вы правы, мы меньше пишем, зато больше делаем, и это важно. Наши инструменты можно увидеть и потрогать, в отличие от ваших симуляций. Мы делали например, приёмники для САО, камеры для Спектра-УФ, криостат для Алтайского лазерного центра и многое другое.

Заказчики голосуют рублём: у Кузьмина в НГТУ за 10 лет не было НИ ОДНОГО хоздоговора.

Это прекрасная обзорная статья по CMB и истории Вселенной, но результатов испытания реальных инструментов тут нет и быть не могло, не надо выдавать желаемое за действительное.

К сожалению, представленная информация - переплетение правды и вымысла. Цель авторов статьи доказать всем, что их аппаратура самая замечательная, что они – пионеры!!! Но, во-первых, оба ученых больше теоретики, чем экспериментаторы. Их конек - simulation и fitting. Все преимущества своих болометров на холодных электронах они доказывают, главным образом, на математических моделях. Только в последние пару лет были сделаны лабораторные макеты приемников и исследованы некоторые их характеристики.

Результаты своих экспериментов с этими макетами Панкратов и Кузьмин не смогли опубликовать ни в Nature, ни в Nature communication, и только Communications Physics принял их статью. В этом журнале статьи не рецензируются, авторитетные эксперты не донимают «неудобными» вопросами. Зато сколько радости сие событие доставило авторам! Они доложили об этом зам. министра образования и науки, многим авторитетным ученым, только почему-то их торжества не разделила администрация академического института, где работает Панкратов.

То, что авторы статьи доказали в экспериментах, да еще и при полетах их аппаратуры на высоте 40 км пригодность своих приборов для космических миссий – чистый вымысел. Шар летал, прибор на его борту был, возможно даже что-то принимал, но никто об этом ничего не знает. Его уникальные возможности по приему космического излучения в полетных условиях выявлены не были.

Научно доказано, правда тоже только на моделях, что нельзя защититься от обмана! Печально – но факт!

-

"Комментарии к статье А.Л.Панкратова и Л.С.Кузьмина свидетельствуют, что народ интересует Большой взрыв, а не то, как устроена аппаратура, с помощью которой можно изучать связанные с ним события. Общественность верит, что аппаратура действительно позволяет выявлять и изучать реликтовое космическое излучение. Но, к сожалению, все не так просто, как бы хотелось."

Народ интересует не только большой взрыв. Было бы интересно, что бы Вы рассказали немного о конструкции болометров вообще. Я немного почитал о болометрах. На рисунке показаны элементы болометра, которые расположены на относительно толстой подложке. Как я понял непосредственный контакт с подложкой необходим, прежде всего, для приложений, которые требуют высокого быстродействия, поскольку при длительной экспозиции все тепло уходит в подложку. А здесь не тот случай. Обычно высокочувствительные элементы располагают на тонких пленках. Во вторых - интересует вопрос о миниатюризации элементов болометра. Это полезно для повышения разрешения болометра. Но, я думаю, снижается общая чувствительность болометра. Т.е. крупные поглощающие элементы обладают меньшими относительными шумами по отношению к потоку электромагнитного излучения. Из практики известно, что оптические матрицы 48, 64, 100 мегапикселей в суперсовременных смартфонах намного хуже работают в темноте, чем матрицы на 12 МП. И вообще качество фотографий не то. А как в этом отношении дела обстоят у болометров.

Что значит "только в последние пару лет", если Л.С. Кузьмин развивает это направление уже как лет 15, можно посмотреть его список публикаций, а также историю развития болометров на холодных электронах:

https://astronomycommunity.nature.com/channels/1490-behind-t

Также он является первооткрывателем одноэлектроники, какие уж тут simulation!

Как это администрация института не разделила торжества, если результат выдвинут в отчет РАН за 2019 г. в числе всего 4 работ от института?! Зачем такая фальсификация достижений?

В отличие от этого, группа Вдовина не только не произвела никаких работ в отчет РАН, но и вообще не производит никаких работ для престижных научных журналов!

Странно, что как и Гриша, Вы на удивление так же слабо разбираетесь в целях и результатах тестов нашего болометра на Олимпо, видимо Вы из той же компании. Этот приемник был темновым, он не должен был принимать излучение, т.к. был от этого излучения закрыт. Он должен был показать иммунитет к попаданию космических лучей, т.е. отсутствие ложных срабатываний, и он это показал. Время измерений было недостаточно большим, всего 10 часов, т.к. среднее время ложного срабатывания такого болометра около месяца, что исследовали наши итальянские коллеги:

M. Salatino, P. deBernardis, L. Kuzmin, S. Mahashabde, S. Masi, J. LowTemp. Phys. 176, 323 (2014), https://link.springer.com/article/10.1007/s11141-017-9744-8

Конечно, мы рассчитывали на полные 2 недели полета, однако что есть, то есть - всего 10 часов. А Гриша от безграмотности пишет, что для KID, которые использовались в качестве основных приемников, "глитчи не драматичны: портя лишь от 1 до 4% принимаемой информации". Он не понимает того, что 38 км - это не дальний космос за вторым поясом ван Аллена, где уровень космической радиации возрастает на порядки, из-за чего на Планке была выкинута масса данных при ложных срабатываниях 1 глич/сек, т.к. их невозможно было обработать. И в таких условиях KID будет ловить все эти ложные срабатывания из-за попадания частиц в подложку и пленку сверхпроводника, см. например, интервью ак. Л.М. Зеленого о невозможности полета на Марс в обозримом будущем из-за высокого уровня радиации: https://ria.ru/20181004/1529992047.html

Болометр на холодных электронах из-за развязки электронной и фононной подсистем не чувствителен к изменению температуры криостата на 1-5 мК, а также к космическим лучам, т.к. для того, чтобы вызвать ложное срабатывание, требуется попасть точно в наноабсорбер.

https://tass.ru/opinions/7244521?utm

Паоло сказал что они ничего об этом не знали, и научная миссия никак не была защищена от воздействия средств РЭБ и мощных радиолокационных сигналов.

Неужто этим авторам больше негде было опубликоваться?! Кстати их статья также привлекла большой интерес научной общественности, набрав 1787 просмотров, в то время как обсуждаемая статья по Болометрам на Холодных Электронах - 2064:

https://www.nature.com/articles/s42005-019-0206-9

То есть имеется в виду, что без этого процесса обе поляризации имели бы одинаковое распределение по частоте с температурой около 2.7 К, а при его наличии одна поляризация стала бы "холоднее/теплее" в определенных участках неба вплоть до отклонения на 0.1 мкК?

12.5 мм осажденной воды летом - это ты называешь уникальный астроклимат? А если твои данные перевести в осажденную воду? Во сколько раз меньше получается?

-

Ниже ссылка на диссертацию Сумеда Махашабде. Он то и моделировал, изготавливал и тестировал в лаборатории приемный модуль с матрицей, которую пытались оттестировать в криостате Олимпо не смотря на то, что его руководитель (Кузьмин Л.С.) пытался потопить защиту своего аспиранта.

https://pdfs.semanticscholar.org/643a/1349181a33b49397c1c3a5cbcc5b108ea6b5.pdf

Также не ясно, почему в данной статье приведена фотография матрицы с дипольными антеннами? Матрицы, что пытались установить на борту телескопа, имели кольцевую форму, как в диссертации Сумеда

Снова художественный свист или опять редакция не там фотографию взяла?

Для вашего сведения, Андрей Леонидович Панкратов, там нужно подключать далеко не 4 контакта. Но естественно вы об этом не в курсе т.к. матрицу эту то и не видели никогда.

И, пожалуйста, воздержитесь от лишних комментариев. В Ваших словах никогда не было правды, не будет и сейчас. Успехов в исследованиях чего-бы там ни было. Именно к выполнению качественного research всех и призывал неизменно Л. Кузьмин. Но не суйтесь в development — разработки. Ни Вы, ни Кузьмин этого никогда не делали и не умеете.

Григорию успехов с защитой диссертации! Хотя вообще не ясно, причем она тут?. Никакого отношения ни к теории инфляции, ни к БХЭ, которым посвящена ваша заметка, она не имеет. И очевидно приплетена Вами с простой целью — когда нечего возразить по существу просто воскликнуть в ответ на справедливые замечания и критику «а сам дурак!». Есть уверенность, что читатели заметки, заинтересованные актуальными проблемами космологии, именно так бы и поняли Вашу реплику, но сомневаюсь, что кто либо, кроме участников этой сомнительной дискуссии читает эти комменты.

Это единственный образец БХЭ, установленный на ОЛИМПО. Чтобы избежать ненужных спекуляций по поводу этого образца, сообщаю, что это одиночный пиксель кросс-слот антенны с 2-мя параллельно-последовательными цепочками БХЭ по 6 болометров в каждой.

Этот образец включает:

1. Изобретение Кузьминым параллельно-последовательных цепочек БХЭ для согласования с СВЧ цепью и усилителем одновременно:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/97/1/01

2. Разработка Кузьминым дизайна и лейаута кросс-слот антенны с 2-мя параллельно-последовательными цепочками БХЭ по 6 болометров.

3. Изготовление Сумедом Махашабде этого образца.

4. Измерение в Риме Марией Салатино этого образца на влияние космических лучей с оценкой ожидаемого времени между глитчами в 1 месяц.

M. Salatino, P. deBernardis, L. Kuzmin, S. Mahashabde, S. Masi, J. LowTemp. Phys. 176, 323 (2014), https://link.springer.com/article/10.1007/s11141-017-9744-8

5. Проверка на ОЛИМПО иммунитета БХЭ к космическим лучам.

Итак, в Олимпо для тестирования БХЭ на радиационную стойкость была установлена не матрица 40*40мм, которая занимает слишком много места, а этот одиночный пиксель с подложкой 7*7 мм, дизайн и лейаут которого был разработан Кузьминым, а образец изготовлен Сумедом. Этот образец перед загрузкой в криостат Олимпо был в Риме детально протестирован Марией. Подобный образец также был детально измерен в НГТУ:

https://radiophysics.unn.ru/issues/2016/8/842

Это простой образец, имеющий всего 4 контакта, поэтому там сложно запутаться в подключении. Рисунки в статье на Элементах полностью соответствуют работам, о которых в этой статье рассказывается, и представляют собой дальнейшее развитие БХЭ. Эти работы включают создание прототипа одиночного пикселя для миссии Олимпо, удовлетворяющего всем требованиям по эффективности поглощения, полосе АЧХ и шумам, что и является основным результатом в статье в Comm. Phys.

То, что Кузьмин якобы пытался завалить своего аспиранта на защите – очередное измышление, Сумед в Чалмерсе прекрасно защитился в 2015 г. под руководством Л.С. Кузьмина, после чего Кузьмин написал ему рекомендательные письма, и Сумед получил постдок позицию в Оксфордском университете. Матрицу с кольцами, которую делал Сумед, никогда не пытались поставить в криостат Олимпо, т.к. он опоздал к первому запуску из-за того, что пластина оказалась неотожженной и ломалась в руках. После первого запуска образец был протестирован, показал плохие шумы и интерес к нему был окончательно потерян. И конечно же нам всем хорошо известны результаты Сумеда по расчету матриц с кольцевыми антеннами, поскольку именно эти результаты (Рис. 4.13 из его диссертации) были представлены на семинаре, где обсуждался плагиат в чужих диссертациях, как пример некорректных заимствований из диссертации Сумеда.

Нет ничего удивительного в том, что против совершенно корректной и нейтральной научно-популярной статьи был выплеснут такой поток агрессии сотрудниками В.Ф. Вдовина, пока еще формально руководящего центром, в состав которого входит наша лаборатория. Мы не раз заявляли что в таких условиях работать невозможно, и скорейшее разделение наших групп необходимо. Ну и мы уж сами разберемся, заниматься ли нам только research, или еще и development. И конечно же Л.С. Кузьмин призывал всех заниматься исследованиями, поскольку без исследований не может быть разработок.

Кроме научной нечистоплотности в виде подгонки фактов в выгодном только для него свете, также вызывают сомнение вопросы финансовой честности и чистоплотности профессора Л.С. Кузьмина в ходе выполнения работ по проектам РНФ и ГЗ.

Например, на средства Российского госбюджета (РНФ и ГЗ) Л.С. Кузьминым как заказчиком неоднократно осуществлялись закупки партий тестовых болометров в Чалмерском университете технологий, сотрудником которого он является по настоящий момент. Но вызывают сомнения необходимость закупок практически идентичных экземпляров болометров по проектам РНФ и ГЗ, и нет ли в этом коррупционной составляющей, когда изготовитель и получатель одно и то же лицо. Так же вызывает подозрение необходимость траты таких больших бюджетных средств в ущерб развития собственной производственной и научной базы.

Также отмечены случаи невыплаты обещанного вознаграждения за проделанную работу сотрудникам НГТУ Л.С. Кузьминым, который мотивировал это тем, что все деньги уже закончились и планах на будущий год этого не предусмотрено, в том числе потому, что сотрудники осуществлявшие работу переведены на осуществление работ по другому проекту. В связи с этим безответственным отношением по отношению к сотрудникам на Л.С. Кузьмина как на заказчика работ было подано исковое заявление в Нижегородский суд, который принял его к рассмотрению.

-

Да, это одно из основных преимуществ данных болометров, их можно помещать непосредственно в щель антенны без дополнительных волноведущих линий, при этом возможно разместить не одиночный болометр, а целую цепочку. Требуемый импеданс подбирается последовательно-параллельным соединением элементов в цепочке, а также параметрами абсорбера.

Последние новости

Рис. 1. Сверху: схема устройства болометра на холодных электронах и его работы. Фотоны реликтового излучения попадают в детектор с двумя СИН-контактами (сверхпроводник-изолятор-"нормальный» металл). Там они передают свою энергию рабочему телу абсорбера, который слегка нагревается. Этот нагрев и регистрируется детектором. Внизу: сделанная при помощи сканирующего электронного микроскопа фотография такого болометра, интегрированного в золотую антенну (желтая); сверхпроводящие электроды показаны синим и зеленым, абсорбер — красным. Рисунки из обсуждаемой статьи в Communications Physics