Синие киты были гигантами уже полтора миллиона лет назад

Синие киты, относящиеся к усатым китам (Mysticeti), — крупнейшие животные на Земле. Эволюционная история усатых китов насчитывает более 30 млн лет, но, судя по палеонтологическим находкам, почти всё это время киты были сравнительно небольшими: длина тела у большинства видов не превосходила 10 метров. Считалось, что размеры тела китов росли постепенно и довольно медленно вплоть до среднего плейстоцена, когда характер роста сменился и киты резко достигли современных размеров (длина синего кита достигает 33 метров!). Однако недавние находки остатков синего кита в Италии, а также нескольких китообразных в Перу заставляют пересмотреть взгляды на эволюцию размеров усатых китов. Кит из Италии жил 1,25–1,5 млн лет назад и был около 26 метров в длину, то есть морские гиганты появились сильно раньше, чем предполагалось.

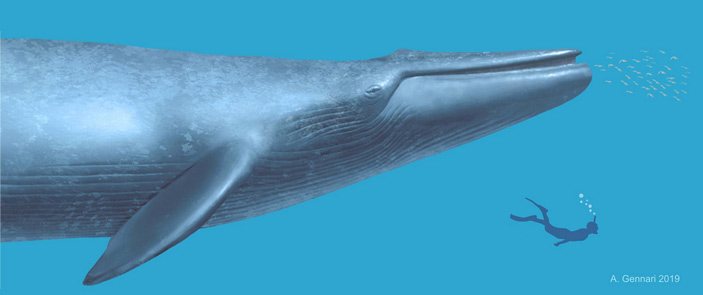

Представители усатых китов (Mysticeti) — самые большие животные на Земле: крупнейший из них синий кит (Balaenoptera musculus) достигает 33 метров в длину и массы 170 тонн. Усатые киты некоторых других видов тоже вырастают до 20 метров и больше. Такие размеры, по-видимому, являются эволюционным следствием способа питания усатых китов: они отфильтровывают пищу (криль, мелкую рыбу, бентос) из воды или донного ила при помощи китового уса. Поскольку основная добыча очень мелкая, то выгоднее «зачерпывать» за один раз побольше: так можно и больше съесть за один «присест», и быстрее насытиться, и больше жира запасти, чтобы было на чем дожить до следующего пиршества. Ну а жизнь в воде удачно компенсирует издержки большой массы тела.

Современные палеонтологические данные указывают на то, что усатые киты отделились от зубатых китов 35–30 млн лет назад (в позднем эоцене или олигоцене). У первых усатых китов ус был примитивным и сочетался с наличием зубов. Большую часть своей эволюционной истории усатые киты оставались сравнительно небольшими, а их размеры увеличивались со временем медленно и в целом эта закономерность описывается линейной зависимостью. Вплоть до плиоцена (4–5 млн лет назад) самые крупные киты не превосходили 10 метров в длину. Правда, некоторые киты выбиваются из общего ряда и ставят этим перед учеными важные вопросы: найденное в конце 1980-х годов на антарктическом острове Симор китообразное Llanocetus, датируемое поздним эоценом, скорее всего было больше 8 метров в длину.

Тем не менее ученые предполагали, что истинный гигантизм у этой группы возник совсем недавно, — 4,5–0,13 млн лет — то есть в плейстоцене или даже в плиоцене: по имеющимся находкам именно в это время происходит эволюционный сдвиг в сторону стремительного увеличения размеров тела усатых китов (которое уже не укладывается в линейную зависимость). Относительно синих китов, эволюционная ветвь которых отделилась от остальных китов 8–10 млн лет назад, считалось, что они быстро достигли современных размеров совсем недавно — где-то около 300 000 лет назад.

По одной из версий такой резкий скачок мог быть связан с климатом (E. Pennisi, 2017. Why whales grew to such monster sizes). Начавшиеся в этот период времени относительно регулярные глобальные оледенения планеты сопровождались интенсивным таянием наступавших ледников весной и летом. Талые воды выносили в океан большое количество питательных веществ, которыми питаются планктонные ракообразные. В результате их численность заметно возрастала, но крайне неравномерно. То есть, с одной стороны, резко увеличивалась кормовая база китов, а с другой стороны, такие лакомые места находились довольно далеко друг от друга. В итоге и без того крупные усатые киты получили сильный эволюционный стимул еще сильнее увеличиваться в размерах: чем больше хвост, тем проще преодолевать большие расстояния.

Серьезной проблемой при изучении эволюции китообразных является крайне скудный набор ископаемых остатков. По понятным причинам скелеты большинства умерших особей захораниваются на глубине и недоступны палеонтологам. Более того, при глобальном оледенении сильно падает уровень моря, так что киты, обитавшие на Земле во времена ледниковых периодов, плавали в основном далеко от нынешних берегов. Остатки древних китов надо искать там, где из-за тектонических процессов происходит поднятие земной коры и дно древнего моря оказывается доступным. Одно из таких мест — Апеннинский полуостров, который начал формироваться в миоцене (около 20 млн лет назад), где на поверхности оказались породы древнего океана Тетис.

В 2006 году на берегу озера Сан-Джулиано (Lago di San Giuliano) в итальянской провинции Матера местный фермер, использовавший воды озера для орошения своих полей, обнаружил гигантские кости. За исследование находки взялась международная команда палеонтологов, возглавляемая Джованни Биануччи (Giovanni Bianucci) из Пизанского университета. Ученым потребовалось три года, чтобы полностью извлечь остатки кита. Раскопки проводились осенью, когда уровень воды в озере можно было снизить без ущерба сельскому хозяйству (рис. 2). После исследования китовые кости были переданы в Археологический музей Матеры (Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola). Их возраст, определенный по образцам микрофоссилий, найденных в тех же отложениях, составил 1,49–1,25 млн лет.

Рис. 2. Раскопки скелета синего кита на берегу озера Сан-Джулиано (Италия). Фото с сайта newscientist.com

К сожалению, ископаемые остатки кита из Матеры сохранились довольно плохо. Тем не менее удалось выделить ряд морфологических признаков в строении черепа, роднящих его с современным синим китом. Сохранившаяся задняя часть черепа имеет ширину 2,94 метра (рис. 3) — исходя из этого ученые оценили общую длину тела кита в 23,4–26,1 м (для усатых китов считается известной связь между размерами черепа и длиной тела, см. N. D. Pyenson, S. N. Sponberg, 2011. Reconstructing Body Size in Extinct Crown Cetacea (Neoceti) Using Allometry, Phylogenetic Methods and Tests from the Fossil Record), что вполне соответствует размерам современных синих китов. Все это позволило отнести кита из Матеры, хоть и не со стопроцентной вероятностью, к виду Balaenoptera cf. musculus (буквы «cf.» означают, что это неподтвержденная идентификация).

Рис. 3. Задняя часть черепа найденного в Италии синего кита (вид с лицевой стороны) и его реконструкция. Рисунок с сайта nationalgeographic.com

Помимо собственно определения видовой принадлежности кита из Матеры ученые проанализировали эволюцию размеров китообразных с учетом информации, которую дала эта находка, а также найденные несколько лет назад в Перу остатки трех других видов китообразных (рис. 4; см. G. Bianucci et al., 2016. Fossil marine vertebrates of Cerro Los Quesos: Distribution of cetaceans, seals, crocodiles, seabirds, sharks, and bony fish in a late Miocene locality of the Pisco Basin, Peru и C. Di Celma et al., 2017. Sequence stratigraphy and paleontology of the Upper Miocene Pisco Formation along the western side of the lower Ica valley (Ica desert, Peru)). Два из них относятся к древним полосатиковым и датируются возрастом 7,5 и 6,7–6,9 млн лет, их длина оценивается примерно в 15 метров. Датировка третьего вида, который был отнесен к роду Pelocetus, гораздо менее точная (возможный диапазон: 18–9 млн лет назад), а оценка длины его тела составляет примерно 12 метров.

Рис. 4. Изменение размера китов со временем. Разными метками показаны разные таксоны: серыми кругами — вымершие виды усатых китов, серыми треугольниками — архаичные усатые киты, у которых еще не выродились зубы, красными кругами — новые находки китов из Италии и Перу. Серыми полосами показаны квантили (светло-серая полоса соответствует 90%, темно-серая — 95%) проведенных симуляций эволюции китообразных на основе имевшихся ранее данных (без учета новых находок). График из обсуждаемой статьи в Biology Letters

Многочисленные компьютерные симуляции с разными макроэволюционными моделями показали, что «взрывной» рост длины тела, который знаменуется сходом с линейной зависимости от времени, у крупных усатых китов должен был начаться раньше: 3,6 млн назад или даже еще раньше. Ученые подчеркивают, что эти оценки вовсе не означают, что все усатые киты стали быстро расти. Палеонтологические данные указывают на то, что сравнительно маленькие формы вполне благополучно существовали почти на всей эволюционной истории усатых китов, а исчезли лишь около 3 млн лет назад (F. G. Marx, R. E. Fordyce, 2015. Baleen boom and bust: a synthesis of mysticete phylogeny, diversity and disparity).

Источник: Giovanni Bianucci, Felix G. Marx, Alberto Collareta, Agata Di Stefano, Walter Landini, Caterina Morigi and Angelo Varola. Rise of the titans: baleen whales became giants earlier than thought // Biology Letters. 2019. DOI: 10.1098/rsbl.2019.0175.

Антон Ульяхин

-

Что-то в версии, что оч много еды, но разложенной большими кучами на больших расстояниях - стимул иметь гигантское тело - недоговоренное. Вернее, логически ошибочное. Во всяком случае вижу в ней странность в том виде, как она тут сформулирована: "стимул увеличиваться в размерах: чем больше хвост, тем проще преодолевать... расстояния".

Ну, в самом деле:

1) Если б так, то... хвост бы и увеличивался! Зачем же такую колоссальную тушу приобретать?

2) вот, подумалось: громадные мастодонты и динозавры всякие так уж прям носились по всей планете, и потому имели стимул стать оч оч большими? Или закон "выгоден большой хвост - увеличивайся в размерах" только для водной среды работает?-

Да, написали ерунду. Прежде всего - работает закон куб-квадрат. Увеличение длины вдвое увеличивает площадь тела вчетверо, а массу - в восемь раз.

На суше это ограничивает размеры*, а в воде - наоборот. Чем крупнее, тем выгоднее, меньше относительные потери тепла через поверхность.

На ограничение размеров водных существ влияет несколько факторов:

- питательная база. Хищнику сложно охотиться на юркую мелочь. В данном случае этого ограничения нет.

- хищники, слишком большому трудно обороняться от косаток, откусывающих от тебя кусочки.

- внутренние факторы, например, в очень широких сосудах будет возникать турбулентность в потоке крови, скорость передачи сигналов по нервным волокнам ограничена, запирание сфинктеров осложняется пределами возможного растяжения тканей и т.п.

* Вызывает большие сомнения, что сухопутные динозавры были заметно крупнее слонов. ведь масса растёт как куб характерного размера, а сечение костей и, соответственно, их прочность - как квадрат. Нужен либо другой материал для кости (чего нет), либо значительно более толстые кости, что в определённых размерах не оставляет места собственно организму.-

Масса растет как куб, но удельный вес или давление на опорный аппарат - линейно. А Аргентозавр в холке всего в два раза выше слона.

Вот как он голову поднимал - вопрос. Видимо, забрасывал как бы вместе с кровью. Динамический подъем с запиранием оттока?-

удельный вес на то и удельный, чтобы вообще не меняться по размеру. Он определяется внутренним устройством организма. Впрочем, у крупных наземных из-за необходимости увеличивать долю костей в общей массе организма, он может вырасти, конечно. Но это косвенная связь.

Давление на опорный аппарат - имеется в виду давление в точках опоры на землю? Да, оно будет расти линейно, и неизбежно превысит прочностные возможности биоматериала. Это и ограничивает размер.

Собственно, ровно то же, что я написал о костях.

Ну и, я же написал _заметно_ крупнее. Очевидно, что из-за переразмеренных костей или их недостаточной прочности (слон не прыгает, потому что это почти неизбежно означает переломы) увеличение размеров сверх слоновьих будет означать снижение подвижности. И тут уже, обсуждая такие размеры, нужно больше смотреть на наличие хищников.

А, да: есть у меня подозрения, что размеры крупных ископаемых пересчитывают, исходя из соотношений, характерных для известных животных. И не учитывают неизбежный рост доли костей при увеличении размеров. Причина может быть в том, что до определённых пределов (до достижения пределов прочности, возможных для кости как материала) эта доля довольно стабильна. Снизу доля ограничена требованиями локальной прочности и прочности формы (по общей прочности хватило бы и миллиметровой косточки, но она будет гнуться/ломаться от бокового удара).

То есть, грубо говоря, берут 12-17% на скелет (цифра сходная и для человеков, и для лошадей, и для слонов), а дальше от найденного массивного скелета производят размер. А на самом деле за размером слона доля массы скелета будет быстро расти.-

Нужен либо другой материал для кости (чего нет), либо значительно более толстые кости,

Так вроде были исследования по механике на эту тему, и пришли-таки к выводу о другом строении костей.

Трубчатые, облегчённые, со сложной внутренней арматурой. Не слоновьи, но птичьи.

Мне лично очень интересно, как вообще существовали крупные зауроподы, потому что по реконструкциям получаются какие-то совсем уж странные существа.

Но здесь ещё очень важен вопрос биотопов.

Потому что представить такое существо в условно-болотных условиях (что под таковыми понимать, тоже надо думать...) - это одно, а в саванне, да ещё сухой - совсем другое.

Обычно как-то негласно подразумевается, что, в общем, тогда были примерно такие же биотопы, как сейчас, в чём лично я, как профан, сильно сомневаюсь...-

Обычно как-то негласно подразумевается, что, в общем, тогда были примерно такие же биотопы, как сейчас, в чём лично я, как профан, сильно сомневаюсь...

Насколько я понимаю основная гипотеза сейчас что они ламали и корчевали деревья поддерживая существование травянистых или слаболеситых экосистем, а питались внизу "как пылесос".

Но травянистая экоситема без злаков, что там? хвощи папоротники эфедры или что то иное боюсь принцып актуплизма здесь нам не помощник-

Но травянистая экосистема без злаков, что там? хвощи папоротники эфедры или что то иное боюсь принцып актуализма здесь нам не помощник

Да вот в том-то и дело, что больше мешает.

Трава как жизненная форма в то время уже была? Или позже появилась, с наступлением покрытосеменных?

Что там было внизу-то, чтобы такую тушу прокормить, да в таких количествах...

А с учётом данных о скорости роста молоди зауропод это и вовсе странно выглядит.-

Трава как жизненная форма в то время уже была?

Чем вам папоротник или хвощ не трава? Ну среди голосемянных современных трав нет но эфедры там вельвичия и саго низкорослы. Насколько я знаю в тропиках при рубке леса образуются очень густые заросли папоротников.

А там жрали наверное очень много и симбионты должни ьыли помогать-

Чем вам папоротник или хвощ не трава? Ну среди голосемянных современных трав нет но эфедры там вельвичия и саго низкорослы.

Скоростью воспроизводства биомассы, наверное?..

...Хотя ни разу не видел сравнения по этому параметру с современными цветковыми травами.

Дело же не в низкорослости, дело в скорости возобновления. Лужайку цветковых скосили, через пару-тройку недель надо косить опять. Чтобы так быстро возобновлялся, например, орляк (образующий сплошные заросли), я не видел.

Причём папоротники нынче - самая процветающая группа из споровых, вполне конкурентная в каких-то условиях.

М.б., конечно, в те времена всё было иначе, но как-то мне сомнительно.Насколько я знаю в тропиках при рубке леса образуются очень густые заросли папоротников.

Это где вы такое видели? О_о

Сколько мотаюсь по тропикам, сколько видел вырубок-оползней, везде всё тут же захватывается цветковыми.

Споровых много, даже очень, но вот именно в пионерах они пролетают со страшной силой.А там жрали наверное очень много и симбионты должны были помогать

Симбионты, да, без них никуда...

Видимо, сильно повышали эффективность пищеварения...-

Скоростью воспроизводства биомассы, наверное?..

Больше углнкислоты хорощий климат скорость воспроизводства выше

...Хотя ни разу не видел сравнения по этому параметру с современными цветковыми травами.Это где вы такое видели? О_о

Юрский период цветковых пока НЕТ

Сколько мотаюсь по тропикам, сколько видел вырубок-оползней, везде всё тут же захватывается цветковыми.

Споровых много, даже очень, но вот именно в пионерах они пролетают со страшной силой.

Читал что при рубке вторичных лесов в влажных тропиках и субтропиках Новой гвинеи и южной океании образуюся густые папоротниковые заросли

-

-

-

-

Трава как жизненная форма в то время уже была? Или позже появилась, с наступлением покрытосеменных?

кажется - да. Трава вообще моложе деревьев.-

Трава вообще моложе деревьев.

Цветковые ДА

Споровые НЕТ

Ну не могли харовые или иные какие водорости вылезти на сушу деревьями-

речь, конечно, о цветковых. Насколько я понимаю, первые не были травой в современном смысле. Развилиь до деревьев, отличительная особенность которых - не размер, а кора с высоким содержанием лигнина. Содержание лигнина росло до значений, значительно превышающих нынешние. Именно эти растения породили каменный уголь, поскольку не гнили и не съедались, а "складировались" миллиардами тонн.

А потом появилась белая плесень, умеющая перерабатывать лигнин. Деревья того типа стали уязвивыми, пошло видообразование. В результате иные способы защиты от насекомых стали более выгодными, и получились деревья современного вида - и трава, как растения, защищающиеся от насекомых другим способом (не корой, а, к примеру, алкалоидами).

Но это, конечно, мой дилетанский дайджест.

-

-

-

-

-

-

-

Строение костей - увы, не выход. Да, за счёт пространственных структур можно создать лёгкую, но прочную кость (птицы так и "сделали"). С точки зрения сопромата наибольшую нагрузку (при равной массе) несёт тонкостенная труба.

Но при этом неизбежно пострадает местная прочность и прочность формы. То есть эту трубу будет легко помять (в случае хрупкого материала, кости, пробить) и она слишком легко "сложится" при боковой или несимметричной нагрузке.

Так что пределы существуют, заданы самим материалом кости, и частные решения их отодвигают не так уж далеко. А заменить материал кости природе не под силу.по реконструкциям получаются какие-то совсем уж странные существа.

вот потому они и получаются странные. Пример с мамонтами показателен же? Даже в таком относительно несложном случае опора на известные примеры подвела.Но здесь ещё очень важен вопрос биотопов.

включая хищников. Без хищников нечто очень выгодное, но беззащитное существовать может, как это показывает островная фауна.-

эту трубу будет легко помять (в случае хрупкого материала, кости, пробить) и она слишком легко "сложится" при боковой или несимметричной нагрузке.

Но она же не в вакууме торчит.

Есть обкладка, мышцы, сухожилия, могущие компенсировать эти уязвимости. И те же птицы замечательно демонстрируют варианты, когда практически именно эта обкладка берёт на себя функции каркаса.Пример с мамонтами показателен же?

А что не так с мамонтами?

Кроме перевывернутых непонятно куда бивней и всяких украшательств типа цвета шерсти, вроде как там особых неувязок-то не возникало никогда.включая хищников

С хищниками в мезозое вроде как проблем не было.-

Есть обкладка, мышцы, сухожилия, могущие компенсировать эти уязвимости.

... и всё это ведёт к неэффективному расходованию массы. Самые уязвимые - ноги, и там же все эти обкладки очень невыгодны, так что чем ближе к концу конечности - тем больше кости проходят практически сразу под кожей. И, увы, потерю устойчивости (низкая прочность формы) обкладки предотвращают очень слабо. ЧТобы было лучше, нужно, чтобы они работали с большим усилием (как у дерева, где луб работает на растяжение, а сердцевина на сжатие) - а это, опять же неэффективно с точки зрения общих расходов массы.И те же птицы замечательно демонстрируют варианты, когда практически именно эта обкладка берёт на себя функции каркаса.

Хороший пример. Но про другое. Птицы - мелкие, работает всё тот же куб-квадрат, но в обратную сторону. Нагрузки, которые должны выдерживать их кости, во многие разы (раз так в двадцать) меньше. Это делает трубчатые и ажурные конструкции выгодными настолько, что внутри некоторых костей даже часть дыхательной системы расположена.Кроме перевывернутых непонятно куда бивней и всяких украшательств типа цвета шерсти, вроде как там особых неувязок-то не возникало никогда.

хха, в том-то и дело, что даже при наличии обилия костей воспроизводство внешнего вида по аналогии даёт обильные сбои. И не только в таких деталях, как разворот бивней.

Вот, посмотрите на статью здесь же, на элементах:

https://elementy.ru/kartinka_dnya/840/Mamont_v_Manezhe

а вот изображение:

https://elementy.ru/images/kartinka_dnya/picture_of_the_day_mammoth_model_5.jpg

Видите разницу? Другое, по сути, животное получалось. И это при обилии найденных костей, не сравнимом с тем, что мы имеем по, к примеру, динозаврам.С хищниками в мезозое вроде как проблем не было.

Ну, вот как сейчас на равнинах Австралии исходных хищников, считай, нет, так, теоретически, могло что-то подобное быть и в те времена, которые мало, кто помнит. И тогда малоподвижный слонопотам имел бы шансы на существование повыше.-

всё это ведёт к неэффективному расходованию массы

Вопрос эффективности = вопрос решаемой задачи.

Т.е. без данных об условиях это не имеет смысла.

Если эти твари жили изрядное время, активно эволюционировали и вымерли только под форсмажор, выпиливший приличную долю биоты в целом, то эффективность была вполне на уровне. Формфактор-то оказался удачным, несмотря на локальные "неэффективности".Другое, по сути, животное получалось.

Ну, это детство палеонтологии, взяли слона, облепили шёрстью, воткнули найденные бивни...

Кроме того, шоу для шырнармасс - это всё же не наука, это шоу, тогда уж и нынешние "парки динозавров" надо всерьёз рассматривать как реконструкции...

:))) Не считается, в общем :)))сейчас на равнинах Австралии исходных хищников, считай, нет (...) И тогда малоподвижный слонопотам имел бы шансы на существование повыше.

Два момента.

1: в Австралии с гигантизмом как-то не очень, и в прошлом, видимо, тоже. До слонов не дорос никто, максимум - носорог/бегемот.

2: в Африке и с хищниками всё отлично, и с мегафауной, т.е. как-то они сосуществуют взаимовыгодно.

И в пристяжку: юрские хищники же тоже вызывают вопросы, хотя бы в силу бипедальности. Аллозаврам дают до 4т, да при двух несущих ногах, да при активном хищничестве.-

Если эти твари жили изрядное время, активно эволюционировали и вымерли только под форсмажор, выпиливший приличную долю биоты в целом, то эффективность была вполне на уровне. Формфактор-то оказался удачным, несмотря на локальные "неэффективности".

С этим спору нет, речь о том, что есть границы, исходящие из физики и механики, сопромата и теории подобия. И никакие ухищрения эффективности не позволят эти границы перейти (только за счёт смены парадигмы, скажем, не сухопутное, а водное существование).Ну, это детство палеонтологии, взяли слона, облепили шёрстью, воткнули найденные бивни...

а сейчас делают не так? И как вообще можно по-другому?в Австралии с гигантизмом как-то не очень, и в прошлом, видимо, тоже. До слонов не дорос никто, максимум - носорог/бегемот.

Ну, ясно же, что размер зависит от многих причин, я и не говорю об этом, а только о границах на эти размеры. Что там выбирается внутри этих границ - дело другого разговора.-

И как вообще можно по-другому?

Да много как.

Вот как вы, например -из физики и механики, сопромата и теории подобия

- перекрёстно проверяемый метод есть, можно думать и его применять.

Опять же, накопление материала и его осмысление много значат, мороженых мамонтов набрали с тех пор немало.

Новые методики на основе новых технологий...

Опыт, развитие дисциплины прямо и в смежных областях, развитие технологий...-

И как вообще можно по-другому?

к сожалению, законы физики указывают границы, но не подскажут, какой вариант будет существовать внутри них. Живые существа - типичные Большие системы, то есть их состояние теоретически невозможно рассчитать за время меньшее, чем их изменение.

Да много как.

Вот как вы, например -

-

-

-

-

-

-

-

То есть, грубо говоря, берут 12-17% на скелет (цифра сходная и для человеков, и для лошадей, и для слонов), а дальше от найденного массивного скелета производят размер. А на самом деле за размером слона доля массы скелета будет быстро расти.И как вы себе это представляете рост скелета заставит рости мусулы, чем жертвовать ?

-

я себе представляю это очень просто: либо организм с бОльшим относительным весом скелета выживет - и тогда мы увидим (или найдём, если речь о палеонтологии) животное несколько крупнее слона, сильно уступающее ему в подвижности. Либо не выживет, что представляется мне более вероятным.

-

животное несколько крупнее слона

Надо бы добавить "в условиях обитания, идентичных таковым нынешних слонов". Потому что даже и слоноиды, и относительно недавно, заселяли разные биотопы.

И выглядели куда как разнообразно.сильно уступающее ему в подвижности.

Тоже вариант.

Подвижность нынешних слонов завязана на необходимость протяжённых миграций, а если они не нужны, на неё можно забить.

Вместо этого валяться в болоте и жрать водную растительность, варя её симбионтами и отращивая тушку.

Мелочь ищет новое болото или занимает места выбывших, ибо относительно подвижна.

-

-

Ага только есть например Один гигантский позвонок из хорошо выражеными апофизами ( местами крепления мускулов) вот и реконстуируйте и того я читал Размеры животных почему они так важны а Брухаткайозавр похоже нет

-

уфф. Ещё раз: если что-то найденное противоречит законам физики, значит истолкование этого найденного - ложное.

Крупное животное может быть водным, что и демонстрируют синие киты. Оно может быть похожим на бегемота, но без выхода на сухую поверхность. Но чисто сухопутным животным оно быть не может. Сопромат неумолим.-

Версия про водных ( половодных) зауроподов долго доминировала но сейчас от этого в основном отказались,

-

да пожалуйста. Но, если принятое сейчас противоречит сопромату - можно с лёгкой душой выбрасывать в топку.

-

Ну ладно там Амфыцелия, диплодок есть полные скелеты и следы, нижний предел оценок массы 30 тонн и скорее всего самых крупных представителей не розкопали это сильно больше слонов

-

ну, как я и ожидал, люди ходят вокруг своих стереотипов. Они _могли_ весить 30 тонн. Но ходить при этом по суше - не могли. И это определяется не моими или Вашими желаниями - а тупыми законами физики.

Другой вариант ещё более вероятен: оценки размеров и массы ошибочны.-

А можно спросить, вот за этим всем упиранием на то, что не могли, реальные рассчеты есть? Или это тупо "не могли и все тут"? Хочу ссылку на нормальный рассчет, по которому сопромат все запрещает

-

приведён в самом первом комменте и доступен младшему, наверно, школьнику:

увеличение линейного размера вдвое увеличивает площадь вчетверо, а объём в восемь раз. Для "втрое" будет, соответственно, в девять и двадцать семь раз.

Это простейшее соображение, именуемое "закон куб-квадрат" или даже "основной закон подобия", имеет очень большое значение при обсуждении возможных размеров. Для ракет, червяков, самолётов, диплодоков, планет, птиц - для всех и всего.-

Если это все, то я разочарован. Знаете ли, слоны совсем не оставляют впечатления, что они на структурном пределе. Хочу нормальный рассчет, иначе все это болтовня.

-

слоны совсем не оставляют впечатления, что они на структурном пределе.

Тем не менее, прыгать они уже не могут - кости ломаются. Проверено многократно цирковым опытом.Хочу нормальный рассчет

Извините, но позиция "мне все обязаны предоставить" - часть простого троллинга.

Найти прочностные параметры костного материала и сделать расчёты по всё тому же галилеевскому куб-квадрату может любой школьник. Надеюсь, это доступно и Вам.-

Прыгать это нагрузка экстремальная и то, что они не могут, меня не удивляет. Но бег со скоростью 30 км/ч и множество других вещей, которые слоны могут творить без всяких переломов, это тоже очень серьезная нагрузка. Если бы слоны были вялыми существами, для которых 5 км/ч это уже спринт, наверняка и кости могли себе позволить намного тоньше.

Ну извините, что задеваю вас тем, что ваш очевидный аргумент ни фига не очевиден. И что разочарован тем, что вы сами не желаете разобраться в этом получше, зато куда более заинтересованы в том, чтобы "нести истину".

Вот что-то мне подсказывает, по опыту, что палеонтологи тоже не идиоты. И наверняка есть и не одна работа по биомеханике зауроподов с куда более серьезным подходом чем ваш. И то, что при всем при этом общепринятым является образ зауроподов, который по вашему мнению невозможен, дает мне поводы сомневаться, что честный рассчет будет поддерживать ваши утверждения.-

Если бы слоны были вялыми существами

Слоны - нет. А вот те, кто крупнее - неизбежно были бы. Потому их и нет.очевидный аргумент ни фига не очевиден

Если Вы - гуманитарий, то возможно. Но тут я ничего поделать не могу.что-то мне подсказывает, по опыту, что палеонтологи тоже не идиоты

Именно, и потому, когда стала понятной ошибка, представление о мамонте переделали, динозавров срочно начали одевать в перья - и, уверен, скорректируют и представления о массе и размере в реальную сторону.-

-

Я имел в виду не формулировку в дипломе.

И - не призываю мне верить. Галилеев закон подобия настолько прост, а данные по материалам кости настолько открыты - что можно легко пересчитать, насколько должна измениться относительная масса скелета, чтобы животное длиной 30м и массой 100 тонн обладало подвижностью слона (то есть чтобы кости обеспечивали статику стояния на месте и дополнительные нагрузки от ходьбы и бега).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

КЯП, отказались в основном потому, что не нашли адаптаций к предполагаемому образу жизни.

Т.е. снова актуализация.-

Позволю себе поиграться без претензий на "открытие":

возможно, они были просто намного короче и потому легче, что делает реальным существование с костями ног заданной (то есть найденной) толщины. Возникает соображение: "тогда конечностями трудно управлять при ходьбе, будут сталкиваться", из чего следует, что сближение конечностей на позвоночнике приводит к деградации одной пары и переходу к бипедальному передвижению. Voila!

-

-

-

Истолкование штука сложная.

В своё время доказывалось, что законам физики противоречат шмель и кенгуру. Однако они отлично существуют. Ибо применять эти законы тоже следует с некоторым пониманием.

С случае крупных динозавров в наличие скелеты. Это вполне себе реальность, данная нам в ощущениях. Если их не удаётся истолковать из законов физики - то скорее всего это означает, что мы как-то не так их истолковываем.

В Вашей исходной посылке - "не могут быть значительно крупнее слона" - уже в наличии как минимум один принципиальный дефект.

А именно априорно подразумеваемые утверждения о том, что масса и размеры крупных животных всегда соотносятся одинаково (грубо говоря все организмы имеют одинаковую среднюю плотность) и о том, что прочность костной ткани разных организмов и эффективность работы их мышечной ткани идентичны.

Оба не соответствуют действительности даже в рамках наблюдаемой нами живой природы.-

Оба не соответствуют действительности даже в рамках наблюдаемой нами живой природы.

Это считалось?

Т.е., КЯП, здесь именно рамки очень много значат.

Взять слона, носорога и какого-нить дипротодона - это одни рамки, в них можно о чём-то рассуждать

А пришурупить к ним страуса и черепаху - получится ересь... -

Вы, к сожалению, ложно меня истолковываете. Моя посылка - "не могут быть значительно крупнее слона при сухопутном образе жизни". А также как раз утверждение, что доля скелета и, соответственно, средняя плотность должна расти, и довольно значительно при росте размеров выше определённого предела.

А плотность животных - вполне постоянна. Во всяком случае - для млекопитающих. И, соответственно, внутри других классов. Отличия появляются как раз при пересечении границы снизу, когда прочность избыточна, но кости не могут становиться ещё тоньше из-за проблем ломкости при боковых ударных и/или изгибных нагрузках. И при пересечении сверху, когда увеличение массы из-за роста относительной доли скелета увеличивает массу ещё больше, то есть утолщение костей уже не решает проблемы увеличения массы.

Конечно, проблему массы можно решить меньшей плотностью - но каким образом это могло бы быть реализовано?

С тем, что истолкования - штука сложная, спорить невозможно, конечно. Потому я и пытаюсь определить физические границы для истолкований.-

А плотность животных - вполне постоянна. Во всяком случае - для млекопитающих.

Можно увидеть данные по этому вопросу? С цифрами?

Или ответом опять будет обвинение в троллинге, в гуманитарности и т.п.?

Словосочетание "плотность животных" само по себе несколько ступорозит, особенно при наличии каких-то представлений об этих животных.

Рассуждения о сферических конях в вакууме, основах сопромата, физике и т.п. высоких материях весьма увлекательны, но уже писали, что применять абстрактные знания тоже надо определённым образом.

Как только теория начинает прилагаться к практике, особенно встроенной в пейзаж, максимы куда-то уходят, и "можно согласиться" со всем.-

Знаете, это не очень интересно: для опровержения Вам неплохо бы привести цифры, противоречащие моим словам. Пока что никто, и Вы в том числе, даже на процент массы скелета в общей массе тела не глянул. Получается - чистый троллинг из-за того, что начальное положение просто не нравится.

Ну, так я и не собирался писать что-то, что понравится всем. Особенно тем, кого ступорит то, что у тела есть плотность aka масса, делённая на объём.

-

-

-

-

мелкое замечание: о невозможности шмеля и кенгуру говорили всё же не физики :-) Это расхожие в бытовой среде (и, боюсь сказать, среди биологов) байки. Не зря в одном случае говорят, что невозможен шмель, в другом - майский жук, в третьем - жук-носорог. А пошло всё от небрежного перевирания вполне корректной фразы "майский жук не может летать, как орёл". Оцените разницу?

-

масса и размеры крупных животных всегда соотносятся одинаково (грубо говоря все организмы имеют одинаковую среднюю плотность)

не всех, но, начиная от собаки и вплоть до слонов - отличия невелики, как ни странно. У всех чуть меньше плотности воды. Различия начинаются в более мелких размерах и в более крупных, в обоих случаях растёт массовая доля скелета (или значительно меняется подвижность) и с ней общая плотность.

Впрочем, если Вы укажете заметно отличающийся вариант - скажу спасибо.прочность костной ткани разных организмов и эффективность работы их мышечной ткани идентичны.

не идентичны, но очень близки, что касается материала кости, во всяком случае. И опять - если у Вас есть пример кости, имеющей существенно отличающийся материал, именно материал (речь не о структуре,трубчатой, ажурной или солидной, это, как ни странно может показаться, не меняет общую прочность) - буду благодарен.

Вызывает большие сомнения, что сухопутные динозавры были заметно крупнее слоновне только динозавры, сами слоны были крупнее слонов - вымершие по сравнению с выжившими. Те 3 вида слона, что есть сейчас - это пузатая мелочь которой как-то повезло пережить плейстоценовое вымирание, а до него видов слонов было куда больше, и некоторые (или многие) из них были заметно крупнее, не титанозавры но все равно заметно больше чем те что сейчас.

-

Повторение, как способ доказательства? Ну, давайте и я повторю: законы физики налагают НЕ ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ограничения. И, если ИСТОЛКОВАНИЕ не соответствует этим законам - значит, оно ложное. Законы физики неизменны на всём известном промежутке времени, так что они верны хоть для кембриджа.

Да, можно найти кость, которая длиннее и толще. Но это, за известными пределами, может означать не пропорциональное увеличение животного, а:

- другие пропорции, к примеру, крупнее - но весьма незначительно (потому что при увеличении по длине, например, вчетверо, процент массы скелета от общей массы организма должен вырасти с 16 до ~60)

- другую подвижность, ограничения по подвижности уже у нынешних слонов - есть, так что "запасов" (того, почему от человека до слона масса скелета меняется незначительно) уже нет. Возможно прежде всего, при отсутствии давления хищников

- другой образ жизни, водный или полуводный.

Но вот прямо так "это был слон, такой, как нынешний, но вдвое больше" - в лучшем случае крайне маловероятно.-

А я вам о том, что в сравнительно недавнем прошлом на земле жили не динозавры а самые настоящие слоны, которые в отдельных случаях действительно были в двое больше ныне живущих (по массе), что всего в 3-3.5 раза меньше чем самый большой титанозавр. И не следует преклоняться перед законами физики - законы берутся из практики а не наоборот.

-

не следует преклоняться перед законами физики - законы берутся из практики а не наоборот

Законы физики мстят за попытки их игнорировать.в сравнительно недавнем прошлом на земле жили не динозавры а самые настоящие слоны, которые в отдельных случаях действительно были в двое больше ныне живущих (по массе)

А я и не отрицал нигде, что они могли существовать. Вот только подвижность относительно слонов современного размера у них неизбежно была ограниченной.всего в 3-3.5 раза меньше чем самый большой титанозавр.

Уфф.

Слоны были вдвое массивнее, титанозавры ещё в 3-3.5 раза. Итого в 6-7 раз массивнее современного слона (у которого явно достигнут предел по прочности костей - по попыткам прыгать это определимо). Такая масса предполагает увеличение характеристической длины в 1.8-1.9 раз (основная масса, соответственно, была сосредоточена в десяти метрах тела).

При пропорциональном увеличении площадь сечения костей увеличится в 3.25 раз. А масса-то в 6! Сломается!

Для достижения нагрузки на кость, аналогичной слоновьей, нужно увеличить сечение тоже в 6 раз, то есть в 1.85 раза сильнее, чем по простому пропорциональному росту.

Мало того, что кость получается по диаметру больше на 40%, она ещё и тяжелее в те же 1.85 раза. В те же самые 1.85 раз увеличится масса всего скелета, и доля его в общей массе организма вырастет с 17% (слон) до 31%. Не кажется ли Вам, что это овердофига, и организму тратить столько ресурсов мягко говоря, невыгодно? Если у слона на килограмм кости приходится почти пять килограмм мягких тканей (83/17), то в предлагаемом варианте килограмм кости должно создавать и потом питать 2 с небольшим килограмма (69/31) мягких тканей. И где, кстати, при таком раскладе взять мышцы, достаточные для движения столь тяжёлыми конечностямии?

Итого: предлагаемая интерпретация организма по найденным частям скелета ложна. Варианты:

- Реальная масса была много меньше, и пропорции тела были совсем не теми, какие рисуют;

- Скелет не так массивен, и существо получается очень малоподвижным из-за возможных переломов (при массивном скелете, впрочем, с подвижностью тоже не ахти получается);

- Водный/полуводный образ жизни, снижающий нагрузку на скелет.

Учитывая, что на изображениях диплодоков/бронтозавров и прочих титанозавров показываются очень длинные шея и хвост, а это означает дополнительный рост требований к прочности костей - ситуация только осложняется.

Извините за то, что мучал вас арифметикой.

-

-

Последние новости

Рис. 1. Реконструкция внешнего вида найденного в Италии синего кита (Balaenoptera cf. musculus, буквы «cf.» указывают на предварительное определение видовой принадлежности). Рисунок с сайта nationalgeographic.com