Денисовцы жили в Тибете 160 000 лет назад

Денисовский человек до сих пор был известен лишь по скудным находкам из Денисовой пещеры на Алтае: нескольким зубам и костным фрагментам, из которых удалось извлечь древнюю ДНК. Новый метод идентификации ископаемых костей по остаткам древних белков позволил установить, что нижняя челюсть, найденная в 1980 году в Тибете на высоте 3280 метров, принадлежала денисовскому человеку, жившему здесь 160 000 лет назад. Открытие показало, что архаичные Homo адаптировались к суровым условиям высокогорья намного раньше, чем считалось. Оно также объяснило, почему у денисовцев был распространен вариант гена EPAS1, помогающий выживать в высокогорье и унаследованный современными тибетцами. Кроме того, новые данные о морфологии денисовцев заставили по-новому взглянуть на некоторые среднеплейстоценовые антропологические находки, сделанные ранее в Восточной Азии: они могут тоже оказаться принадлежащими денисовскому человеку. Наконец, исследование показало, что ископаемые кости, в которых не сохранилась ДНК, могут быть надежно идентифицированы по фрагментам древних белковых молекул, что открывает перед палеоантропологами новые заманчивые перспективы.

О существовании денисовцев — загадочного вымершего вида людей, близкого к неандертальцам — мы узнали около 10 лет назад благодаря достижениям удивительной новой науки палеогенетики (paleogenetics). Почти всё, что до сих пор было известно о денисовцах, основывалось на древней ДНК из немногочисленных зубов и мелких косточек, найденных в одном-единственном местонахождении — Денисовой пещере на Алтае (см. ссылки в конце новости).

Кроме того, важным косвенным источником информации о денисовцах стала примесь денисовских генов, обнаруженная в некоторых азиатских и австралийских популяциях современных людей. В частности, было показано, что жители Тибета унаследовали от денисовцев вариант гена EPAS1, помогающий выживать в условиях гипоксии (см.: Тибетцы унаследовали от денисовских людей ген, спасающий от гипоксии, «Элементы», 10.07.2014).

Многие специалисты предполагали, что денисовцы водились далеко не только в окрестностях Денисовой пещеры, а были широко распространены. Иначе как объяснить значительную примесь денисовских генов у папуасов? Или присутствие в геномах современных восточноазиатов следов гибридизации как минимум с двумя генетически различающимися популяциями денисовцев? (см.: Предки китайцев и японцев скрещивались с двумя разными популяциями денисовцев, «Элементы», 19.03.2018). Да и наличие у денисовцев генетического варианта, указывающего на адаптацию к высокогорью, не очень согласуется с тем, что Денисова пещера находится лишь в 700 метрах над уровнем моря.

Впрочем, до сих пор все аргументы в пользу широкого распространения денисовцев в разных регионах Азии (включая высокогорные области) оставались косвенными, а единственной точкой, где присутствие денисовцев было доказано, оставалась Денисова пещера.

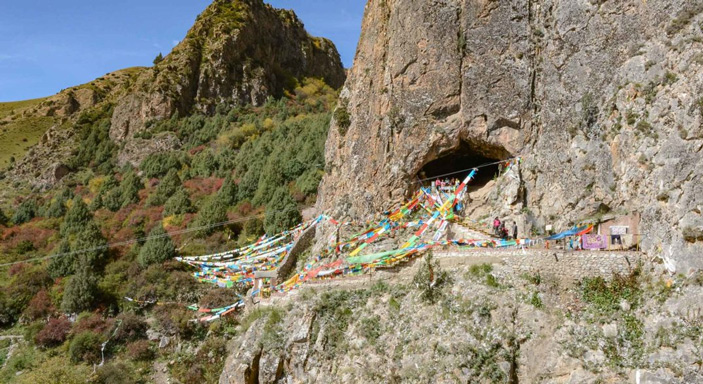

Статья за авторством 19 палеоантропологов и палеогенетиков из Китая, Германии, Франции, Великобритании, США, Дании и Австрии, опубликованная в начале мая в журнале Nature, радикально изменила эту ситуацию. В статье описан обломок нижней челюсти из карстовой пещеры Байшья (Baishiya Karst Cave), расположенной в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа, на северо-востоке Тибетского нагорья. Высота пещеры над уровнем моря — 3280 м (рис. 1).

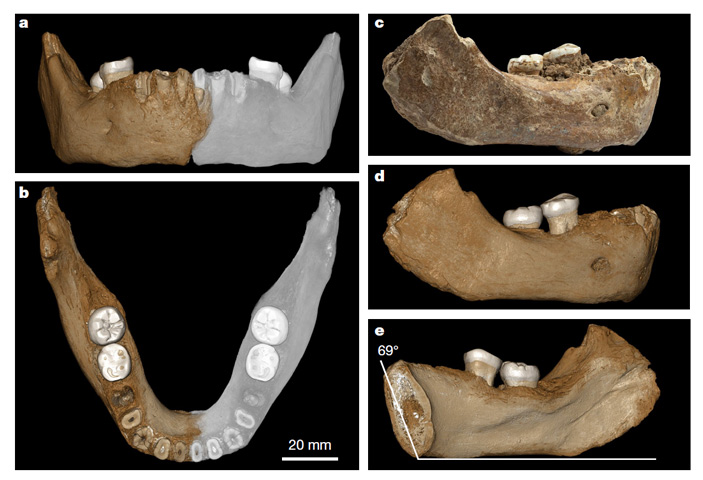

Правую половинку человеческой челюсти с двумя сохранившимися молярами, известную как «челюсть из Сяхэ» (Xiahe mandible, рис. 2), нашел в 1980 году некий буддийский монах. Он преподнес находку своему учителю, «живому Будде», а тот впоследствии передал ее в университет Ланьчжоу.

Рис. 2. Челюсть из Сяхэ. Все изображения, кроме c, представляют собой выполненные с помощью компьютерной томографии реконструкции, на которых виртуально «удалена» покрывающая кость карбонатная порода (на рисунках a и b также реконструирована недостающая левая половина челюсти). Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

В 2010 году китайские археологи начали изучать окрестности пещеры. Разрешение на раскопки в самой пещере, которая является буддийским святилищем, им удалось получить лишь в 2016 году, а широкомасштабные раскопки начались в 2018 году. Пока там найдены каменные орудия и кости животных со следами обработки. Кроме того, стало ясно, что стоянки древних людей располагались не только в пещере, но и в ее окрестностях под открытым небом. По-видимому, доисторические люди долго жили в этом высокогорном районе и чувствовали себя там вполне вольготно.

Ученые так и не узнали, в какой именно точке пещеры была найдена челюсть. Но это не помешало определить возраст находки. Уран-ториевое датирование (см. Uranium–thorium dating) трех фрагментов приставшей к челюсти карбонатной породы показало, что минеральная корка на кости сформировалась примерно 160 000 лет назад — в эпоху предпоследнего оледенения. Надежность датировки подтверждается тем, что возраст трех проб, взятых с разных участков челюсти, оказался практически одинаковым (164,5 ± 6,2, 155 ± 15 и 163 ± 10 тысяч лет).

Таким образом, люди поселились на Тибетском нагорье как минимум на 120 000 лет раньше, чем считалось до сих пор (см.: Люди жили на Тибетском нагорье уже 30–40 тысяч лет назад, «Элементы», 10.12.2018).

Но кем были эти древнейшие горцы: неандертальцами, денисовцами, сапиенсами, реликтовыми эректусами или представителями какой-то доселе неизвестной ветви человеческого рода? Надежный ответ на этот вопрос могла бы дать древняя ДНК. Однако в челюсти из Сяхэ ДНК не сохранилась (по крайней мере, в количестве, достаточном для обнаружения современными методами). Это общая проблема палеоантропологических находок, происходящих из районов с теплым климатом. В наши дни в Тибете даже на высоте 3000 м гораздо теплее, чем на Алтае на высоте 700 м, и эта разница, по-видимому, сохранялась в периоды оледенений.

К счастью, недавно палеогенетики изобрели новый метод идентификации ископаемых костей по аминокислотным последовательностям коллагенов — очень медленно разрушающихся белков, которые могут сохраняться в костях гораздо дольше, чем ДНК. С помощью этого метода в 2016 году было показано, что человеческие кости из Грот-дю-Рен (Grotte du Renne), ассоциированные с шательперонской культурой, принадлежали неандертальцам (F. Welker et al., 2016. Palaeoproteomic evidence identifies archaic hominins associated with the Châtelperronian at the Grotte du Renne). Разработавшие этот метод ученые из Института эволюционной антропологии в Лейпциге — Фридо Уелкер (Frido Welker), его научный руководитель Жан-Жак Юблан (Jean-Jacques Hublin) и их коллеги — присоединились к команде китайских археологов, изучающих челюсть из Сяхэ, что и сделало возможным открытие, о котором идет речь.

Из дентина зубов (но не из самой челюстной кости) удалось извлечь фрагменты молекул древнего коллагена. Точнее, восьми разных коллагенов: COL1α1, COL1α2, COL2α1, COL3α1, COL5α1, COL5α2, COL9α1 и COL11α2. Древние белки отделялись от современных загрязнений несколькими способами, в том числе — по характерным химическим изменениям, происходящим в ходе деградации белков, таким как дезамидирование глутамина и аспарагина и спонтанный гидролиз, ведущий к фрагментации белковых молекул.

В итоге удалось надежно реконструировать значительную часть (от 2% до 61%) аминокислотной последовательности шести из восьми древних коллагенов. Этих данных оказалось достаточно, чтобы определить место обладателя челюсти из Сяхэ на филогенетическом дереве. Необходимые для построения дерева аминокислотные последовательности соответствующих коллагенов для других гоминид (в том числе ископаемых: неандертальцев и денисовцев) были вычислены на основе имеющихся геномных данных (рис. 3).

Рис. 3. Филогенетическое дерево гоминид, основанное на аминокислотной последовательности шести коллагенов. Видно, что древний тибетец (Xiahe) ближе всего к денисовцам из денисовой пещеры. Рисунок также показывает, что имеющихся коллагеновых фрагментов достаточно для правильной реконструкции родственных связей гоминид (потому что дерево, построенное по фрагментам шести коллагенов, имеет правильную топологию, подтверждаемую полногеномными данными). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Оказалось, что древний обитатель Тибета образует на дереве единую ветвь с денисовским человеком из алтайской пещеры. Проще говоря, древний тибетец оказался денисовцем!

Это — главный результат работы, из которого следует несколько важных выводов.

Во-первых, стало ясно, что популяции архаичных Homo уже в среднем плейстоцене могли адаптироваться к суровым условиям высокогорья. До сих пор считалось, что на такое способны только сапиенсы (см.: Люди жили на Тибетском нагорье уже 30–40 тысяч лет назад, «Элементы», 10.12.2018).

Во-вторых, наконец выяснилось, почему у денисовцев распространился вариант гена EPAS1, помогающий справляться с гипоксией и много позже «пригодившийся» проникшим в Тибет сапиенсам: денисовцы реально жили высоко в горах, так что этот генетический вариант был им полезен.

В-третьих, мы в одночасье получили больше информации о морфологии денисовцев, чем за предшествующие годы изучения находок из Денисовой пещеры. До сих пор мы мало что могли сказать по этому поводу сверх того, что у денисовцев были очень большие зубы (кое-какие выводы, например, о темнокожести и темноглазости, удалось также сделать по геномным данным, см.: Геном денисовского человека отсеквенирован с высокой точностью, «Элементы», 06.09.2012). Теперь же в распоряжении антропологов оказалась целая половина нижней челюсти с двумя молярами — настоящая кладезь морфологической информации!

Челюсть из Сяхэ отличается массивностью и архаична по своей форме, что в целом характерно для среднеплейстоценовых Homo. В частности, она лишена подбородочного выступа — яркой отличительной особенности Homo sapiens. По некоторым морфометрическим характеристикам она отличается от челюстей эректусов и неандертальцев (рис. 4). Исключительно крупные моляры со сложной окклюзионной поверхностью подтверждают близость человека из пещеры Байшья к алтайским денисовцам.

Рис. 4. Сравнение формы зубной дуги денисовца из Сяхэ (Xiahe, красная звездочка) и других гоминид при помощи метода главных компонент. Видно, что по этому признаку древний тибетец напоминает некоторых ранних сапиенсов и среднеплейстоценовых гоминид (поздних эректусов или гейдельбергских людей, таких как Tighenif 3). При этом он сильно отличается от типичных эректусов, неандертальцев и поздних сапиенсов. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

В-четвертых, новые данные по морфологии денисовцев позволяют переосмыслить некоторые находки, сделанные ранее. Из сопоставимых по возрасту восточноазиатских находок челюсть из Сяхэ больше всего похожа на недавно найденную в Тайване среднеплейстоценовую челюсть Penghu 1 (C.-H. Chang et al., 2015. The first archaic Homo from Taiwan). Важный общий признак этих двух челюстей — полное отсутствие каких-либо намеков на третий моляр («зуб мудрости»), для которого в челюсти просто нет места (рис. 2). Две челюсти сходны также по строению корней зубов и некоторым другим признакам. Естественно, напрашивается предположение, что тайваньская челюсть тоже принадлежит денисовскому человеку. Это может оказаться справедливым и для других спорных китайских находок, таких как фрагменты черепа из Суйцзияо.

Антропологи давно подозревали, что в коллекциях китайских археологов уже есть немало материала по денисовцам. Вот только доказать это до сих пор было нельзя, потому что, как уже говорилось, в находках из теплых стран ДНК обычно не сохраняется. Но теперь, вооружившись новым методом идентификации ископаемых костей по остаткам коллагенов, исследователи смогут быстро проверить эти гипотезы. Так что в ближайшем будущем мы можем рассчитывать на новые интересные открытия, проливающие свет на историю заселения Азии различными видами людей. Это можно назвать пятым важным следствием обсуждаемой работы.

Источник: Fahu Chen, Frido Welker, Chuan-Chou Shen, Shara E. Bailey, Inga Bergmann, Simon Davis, Huan Xia, Hui Wang, Roman Fischer, Sarah E. Freidline, Tsai-Luen Yu, Matthew M. Skinner, Stefanie Stelzer, Guangrong Dong, Qiaomei Fu, Guanghui Dong, Jian Wang, Dongju Zhang & Jean-Jacques Hublin. A late Middle Pleistocene Denisovan mandible from the Tibetan Plateau // Nature. 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1139-x.

О денисовском человеке см. также:

1) Человек из Денисовой пещеры оказался не сапиенсом и не неандертальцем, «Элементы», 27.03.2010.

2) Прочтен ядерный геном человека из Денисовой пещеры, «Элементы», 23.12.2010.

3) Наши предки заимствовали у неандертальцев и денисовцев важные гены для защиты от вирусов, «Элементы», 07.10.2011.

4) Геном денисовского человека отсеквенирован с высокой точностью, «Элементы», 06.09.2012.

5) Тибетцы унаследовали от денисовских людей ген, спасающий от гипоксии, «Элементы», 10.07.2014.

6) У алтайских неандертальцев найдены гены архаичных сапиенсов, а у денисовцев — гены гейдельбергских людей, «Элементы», 25.02.2016.

7) Предки китайцев и японцев скрещивались с двумя разными популяциями денисовцев, «Элементы», 19.03.2018.

8) Прочтен геном доисторической женщины, чьим отцом был денисовец, а матерью — неандерталка, «Элементы», 04.09.2018.

9) Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере, «Элементы», 04.02.2019.

-

Не от них ли особая духовност? ;)

Будийские монахи то медитировали то в пещерах денисовцев. Наверное нет, так как она с Ближнего Востока.

Особености зубов восточной Азии, да и внешности иногда обьясняют при помощи скрешивания. Но это некогда не считалось мейнстримом и даже было несколько даже националистическим. А может окажется, как раз так. -

Все это на самом деле хорошо, но есть некоторые но...

1. Морфологическое сравнение зубов Сяхэ и Денисовца на самом деле не производилось, были сделаны только поверхностные выводы о том что они большие. Надо полноценное сравнение.

2. Сяхэ выглядят очень архаично, очень по эрэктусовски. На этом основании вполне допустима гипотеза что это эрэктусы, или кто-то похожий, а их похожесть на денисовцев объяснять сохранением общего архаизма, такого как большие зубы. Ведь какой набор этих каллагенов был у эрэктусов неизвестен.

В общем, нужны дальнейшие исследования с находками других образцов. -

Цитата: "Оказалось, что древний обитатель Тибета образует на дереве единую ветвь с денисовским человеком из алтайской пещеры. Проще говоря, древний тибетец оказался денисовцем!"

А теперь смотрим на рисунок 3 и с удивлением отмечаем, что длина филогенетической ветки между признанным денисовцем и новонайденным Xiahe превосходит длину ветки (а) между сапиенсом и узлом денисовец-неандерталец, (б) между денисовцем и неандертальцами, (в) длину отдельных веток сапиенса, денисовца и неандертальцев.

Более того, по длине ветка Xiahe сравнима с ветвями Pan и Homo, расходящимся из одного узла.

Так почему Xiahe признали денисовцем?-

Видимо для рецензентов Nature восстановление от 2% до 61% длины аминокислотной последовательности коллагена оказалось достаточно. Да и сравнивали приблизительно с такого же качества материалом, а то и вовсе с реконструкцией. Так что чего уж вы? Возможно узлы ветвлений имеют неплохую поддержку, поэтому в основном о топологии дерева и пишут. Длину можно не учитывать. Да и вообще не ясно, по этому коллагену всё также дело обстоит про молекулярные часы, или не совсем так, как с геномом. Что там за длина, еще поразбираться надо.

Метод наверняка еще будут совершенствовать и калибровать.-

Так то оно так, да не совсем. Глядя на деревяшку и длину веток, можно с уверенностью сказать, что и денисовцы, и неандертальцы суть сапиенсы. Просто отдельные кластеры ветки сапиенсов. И сказать это можно используя ту же самую логику, что и для утверждения "тибетец=денисовец". Почему нет?

А если здесь читать, а здесь селедку заворачивать... Ну, я даже не знаю.

-

-

-

На этом дереве современные сапиенсы помещены раньше денисовцев и неандертальцев, а, например, орангутаны – так и совсем далеко в прошлом. Длины ветвей выражены не в тысячах лет, а в неких единицах, которые не указаны ни на самом рисунке, ни даже в подписи к нему в самой обсуждаемой статье.

Всё это наводит на мысль, что длины ветвей не вызывают доверия и у самих авторов исследования.

-

Так можно прийти к тому, что народы северных лесов это тоже лузеры. Потому что зимы долгие, и еды для хорошего роста населения не достаточно. Да и витамина Д3 гарантированно не будет хватать. А в горах из-за меньшей облачности с Д3 наверное гораздо лучше.

Кстати, когда каннибалы вторглись в Океанию, они легко добивались доминирования над предыдущими аборигенами. Значит ли это, что все неканнибалы это лузеры ?-

Вы совершенно правильно рассуждаете - так и есть. Обратное может быть легко доказано примером, когда, имея возможность занять плодородную долину с хорошим климатом и без врагов, популяция забралась в холодные и голодные пещеры. Вот только я о примерах таких популяций не слышал.

Кстати, когда каннибалы вторглись в Океанию, они легко добивались доминирования над предыдущими аборигенами. Значит ли это, что все неканнибалы это лузеры ?

а вот здесь интересный нюанс, островной. Если они проигрывали на месте - то да, проигравшие. Бывает. Но не лузеры в том смысле, что они не уцелели, убежав куда-нибудь в плохие условия жизни и выживая там только потому, что гегемону эти места просто не нужны.

-

С подобным подходом столкнулся Х.Амирханов, раскапывающий стоянки эректусов на Кавказе, которым 1,8 млн лет. Конечно, это более чем 10-кратное по времени отдаление от тибетской находки, и климат был совсем другой, и горы другие.

https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/anons-hizr

Белые медведи отделились от бурых не потому, что их на лед выдавили. Так и с гоминидами.

Большинство окультуренных растений имеют своей родиной именно горы и предгорья. Предки коз и овец, одомашненных человеком одними из первых, тоже были из этих, совсем не низменных и долинных регионов…

Кстати, в случае конфликтов и вооруженных противостояний, горцы безусловно имели преимущества перед расположенным на открытых пространствах противником…

-

«Никто добровольно жить в горах не будет, там есть нечего». - Это не так.

Вы в горах ведь не были, и что там растёт - не видели? Чем выше, тем больше капусты, потому как ей много почвы не надо. С какой-то высоты почти ничего, кроме капусты, и не увидишь. И это при современном уровне ухода за растениями.Большинство окультуренных растений имеют своей родиной именно горы и предгорья.

а конкретно? Боюсь, Вы путаете с тем, что предковые формы находят только в горах. Ровно потому, что на равнинах от них уже и следов не осталось, забило культурными формами. Потому повторю вопрос: что у нас горное растёт? Пшеница? Рис? Может, яблоки? Бананы?

Тот же вопрос о козах и овцах. Из того, что диких форм на равнинах не осталось, не следует, что они всегда были горными.Кстати, в случае конфликтов и вооруженных противостояний, горцы безусловно имели преимущества перед расположенным на открытых пространствах противником…

это и есть показатель лузерства :-) Слабое сообщество, неспособное выстоять. Как с кавказкими народами, которые стали горцами "благодаря" монголам и их "кто не спрятался, я не виноват". И не ищите тут политики - я сам вполне кавказской национальности, но "Платон мне друг..."-

Боюсь, Вы путаете с тем, что предковые формы находят только в горах. Ровно потому, что на равнинах от них уже и следов не осталось, забило культурными формами

Путаете Вы. Вы хотите сказать, что раньше пресловутые предковые формы существовали на равнинах, а в горы их вытеснили появившиеся уже после неолита культурные формы? И какие же для это есть основания? Почитайте выводы Вавилова, пока ещё не опровергнутые.-

Нет, конечно. То, что Вы мне приписываете - я не писал. Будьте, пожалуйста, внимательнее.

в горы их вытеснили появившиеся уже после неолита культурные формы

вот, в частности такого я и писать не мог. Вот, что мог и что пишу: в очень большой округе зоны культурного выращивания, скажем, пшеницы - никакие близкие родственники пшеницы в исходном или близком к исходному виду существовать не могут. Просто потому, что пыльца в подавляющем количестве будет именно от культурной пшеницы. Интенсивное скрещивание - и в исторически небольшие сроки дикие родственники исчезают, остаётся только культурное растение с некоторыми вариациями. Собственно, по этой самой причине дикие родственники культурных злаков вообще почти исчезли. И, если находятся - то как раз в горных условиях, культурную пыльцу туда меньше заносит.

-

-

-

Из того, что диких форм на равнинах не осталось, не следует, что они всегда были горными.

То, что предками овец были горные бараны, типа архаров, это научный факт. А то, что эти предки когда-то жили на равнинах - домыслы.-

То, что Вы утверждаете - содержит ту же ошибку, что и "человек произошёл от обезьяны". Да, предки овец - близкие родственники архаров. Но - и всё. Это _не_ доказывает, что они жили на равнине, но и вовсе не означает, что - исключительно в горах.

Дополню: бараны были одной из обычных составляющих мамонтовой фауны и распространение имели соответствующее, далеко не всегда горное. Да и гиппарионовая фауна (тоже не выраженно горная) включала разные виды баранов.-

Да, предки овец - близкие родственники архаров. Но - и всё. Это _не_ доказывает, что они жили на равнине, но и вовсе не означает, что - исключительно в горах.

Короче, по этому пункту никаких (научных) возражений нет? Вы считаете, что они жили на равнине, я считаю - что в горах...

Но вернёмся к началу. Вы утверждали, что в горах "есть нечего". Сейчас Вы уже согласны, что там есть, что есть? Несмотря на то, что "культурную пыльцу туда меньше заносит"? Посмотрите хотя бы на фото пещеры! Кругом зелень, а не пустыня. Значит есть вода и возможность существования млекопитающих ( в т.ч. людей и объектов их охоты).

А Вавилова всё-таки почитайте

-

-

@

Далось вам это лузерство... Лузер - проигравший человек, т.е., член сложного социального общества. Для животного мира, а денисовцы не очень далеко социально от него ушли, этот термин не пригоден. У животных нет лузеров, или вы будете утверждать, что снежные барсы вытеснены в горы, на бескормицу, волками?

И, чувствуется, вас в детстве никогда не брали с собой взрослые собирать малину в тайге, как меня. ))) Тетки идут споро по малиннику, вперед и вперед, кидая в ведро только самые крупные ягоды, а мы, пацанва, обираем весь куст до ягодки, постоянно отставая... Ну, и собираем малины куда меньше.

Представим первобытную группу охотников-собирателей. Придя в новое место, они разведывают ресурсы и, если они обильные, то какое-то время живут здесь до истощения кормовой базы. Малина съедена, звери распуганы, пора идти дальше.

Ну, а почему-бы и в горы постепенно не подниматься? По сравнению с объеденной долиной, уже и засыхающей, в горах может быть вполне сытно.

Так что, освоение гор ранними гоминидами - естественный процесс освоения ими всех попадающихся на пути экосистем. Земля-то пустая. А лузерство давайте оставим до более социально-плотных времен.

-

конечно, я употребил это слово скорее в шутливом смысле - и немало удивлён начавшимся холиваром.

или вы будете утверждать, что снежные барсы вытеснены в горы, на бескормицу, волками?

а ведь знаете - очень на то похоже. Не в смысле явной войны и вытеснения, а в смысле того, что волки на равнинах еды для кошачьих не оставляют.живут здесь до истощения кормовой базы

да, это очень важный момент - учитывать образ жизни. Но как раз на равнинах перемещаться можно, через некоторое время возвращаясь, ресурсы быстро пополняются. А в горах, как и на северах - увы, восстановление ресурсов очень медленное. Так что как раз для собирателей и охотников жизнь в горах крайне не выгодна, и переход на постоянную жизнь там происходит только тогда, когда на равнине кто-то более сильный вообще убивает тебя.-

Думаю, перемещения по заселённой местности были гораздо более редким явлением, нежели перемещения в безлюдные места. Даже сильная группа отдавала себе отчёт, что перемещение на занятый участок означает войну с теми, кто там уже. (Однако не было проблемой пересечение чужого участка в ходе дальней миграции и без цели охотиться здесь долго.)

Если группа занимала в горах в разы большую территорию, чем соседи в долине, она вполне могла ощущать себя, таки, в равных условиях и вовсе не стремиться спуститься — по вышеназванной причине: всякое перемещение это война, что в горах, что на равнине.-

Боюсь, Вы совсем не представляете себе "большие территории" в горах. То, что образуются сотни языков и наречий из-за того, что жители селений в соседних ущельях не встречаются - для Вас новость?

-

Речь про Тибет на высотах 3280 метров и выше. Это регион с площадью не менее чем впятеро больше, чем весь Кавказ целиком, (Тибетское нагорье).

-

-

1боюсь что есть существенная разница между нагорем (плоскогорем ) и горным хребтом Тибет в основном это РАВНИНА только высокогорная

2 Люди предки саванных жителей еволюционировали в саванне

вполне возможно что равнины тибета с их точки зрения були куда более привлекательным место для жизни чем дождевые леса гималайских предгорий

-

-

На самом деле, всё относительно. Освоение новой экологической нишы — это всегда хорошо, потому что неизвестно, что произойдёт со старой. Пустыня и горы — неблагоприятные и непродуктивные среды обитания, но если в будущем поверхность планеты будет состоять из одних пустынь (вследствие изменения климата) и гор (вследствие тектонических процессов), то именно виды, приспособившиеся к ним, станут наиболее успешными и многочисленными, тогда как более нежные существа будут ютиться у редких оазисов (которые тоже могут со временем исчезнуть). А если затем условия снова изменятся, станут более благоприятными, то именно потомки "лузеров" заселят новые экологические ниши, поскольку только их предки смогли пережить неблагоприятную эпоху.

В принципе, "лузеры" могут даже просто получить в ходе дальнейшего эволюционного развития какие-либо преимущества, которые позволят "вернуться" в старую зону местообитания, как, собственно, и произошло с потомками лопастепёрых рыб — киты-то теперь на вершине пищевой цепочки :)

-

Вы как-то легко ушли в потерю смысла. Внутривидовая конкуренция очень существенно отличается от межвидовой. В первом случае идут прямые сражения со смертными исходами (охрана границ хорошо известна, что у насекомых, что у птиц, что у млекопитающих), во втором - конкуренция идёт косвенными методами (там, где во множестве живут волки - для крупных кошачьих просто не остаётся еды, примеры пищевой конкуренции травоядных тоже широко известны).

Неандертальцы, сапиенсы, денисовцы

-

12.11.2025Отсеквенирован геном раннего денисовцаАлександр Марков • Новости науки

12.11.2025Отсеквенирован геном раннего денисовцаАлександр Марков • Новости науки -

25.02.2020Предки неандертальцев и денисовцев скрещивались с потомками древних евразийских эректусовАлександр Марков • Новости науки

25.02.2020Предки неандертальцев и денисовцев скрещивались с потомками древних евразийских эректусовАлександр Марков • Новости науки

-

24.09.2019Данные по метилированию ДНК позволили воссоздать облик денисовского человекаАлександр Марков • Новости науки

24.09.2019Данные по метилированию ДНК позволили воссоздать облик денисовского человекаАлександр Марков • Новости науки

-

07.06.2019Тибетский денисовецМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №10(279), 2019

07.06.2019Тибетский денисовецМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №10(279), 2019

-

23.05.2019Палеогенетическая реконструкция каменного векаСванте Пэабо, Вивиан Слон • Библиотека • «Наука из первых рук» №2(82), 2019

23.05.2019Палеогенетическая реконструкция каменного векаСванте Пэабо, Вивиан Слон • Библиотека • «Наука из первых рук» №2(82), 2019

-

13.05.2019Денисовцы жили в Тибете 160 000 лет назадАлександр Марков • Новости науки

13.05.2019Денисовцы жили в Тибете 160 000 лет назадАлександр Марков • Новости науки

-

09.02.2019Алтай в центре древней ойкуменыАнатолий Деревянко • Библиотека • «Наука из первых рук» №5/6(80), 2018

09.02.2019Алтай в центре древней ойкуменыАнатолий Деревянко • Библиотека • «Наука из первых рук» №5/6(80), 2018

-

04.02.2019Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещереАлександр Марков • Новости науки

04.02.2019Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещереАлександр Марков • Новости науки

-

10.12.2018Люди жили на Тибетском нагорье уже 30–40 тысяч лет назадАлександр Марков • Новости науки

10.12.2018Люди жили на Тибетском нагорье уже 30–40 тысяч лет назадАлександр Марков • Новости науки

-

19.11.2018Черепные травмы у неандертальцев и палеолитических сапиенсов встречаются с одинаковой частотойАлександр Марков • Новости науки

19.11.2018Черепные травмы у неандертальцев и палеолитических сапиенсов встречаются с одинаковой частотойАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Карстовая пещера Байшья (Baishiya Karst Cave) в северо-восточной части Тибетского плато. Она является одновременно буддийским святилищем, популярной туристической достопримечательностью и первым местонахождением денисовского человека за пределами Алтая. Фото Dongju Zhang/Lanzhou University с сайта sapiens.org