Кандидат филологических наук, сотрудник кафедры сравнительной истории литературы Института филологии и истории РГГУ (2006–2015), переводчик, писатель.

Боятся ли филологи анатомии? Еще раз о прикусе и фонетике

19 марта на «Элементах» вышла новость Александра Маркова «Мягкая пища способствовала распространению губно-зубных согласных», посвященная разбору недавней резонансной статьи в журнале Science. И редакция, и сам Александр предвидели, что эта работа на стыке палеонтологии, антропологии и лингвистической типологии может вызвать критику со стороны лингвистов. И действительно, вскоре Александр Марков обратился к нам с предложением опубликовать полученный им от филолога Марии Елифёровой комментарий об основных слабых местах этого исследования. Что мы и делаем.

15 марта в журнале Science появилась статья Human sound systems are shaped by post-Neolithic changes in bite configuration — «Человеческие системы фонетики сформированы постнеолитическими изменениями прикуса». На российском сайте «Элементы» говорится: «Едва ли можно сомневаться в том, что данное исследование будет встречено многими лингвистами «в штыки» ... у узких специалистов столь смелое обращение со спорными, сложными и очень важными для них вопросами нередко вызывает неприятие. Различные глобальные корреляции тоже часто подвергаются резкой критике со стороны специалистов, готовых с ходу привести десяток примеров, «опровергающих» данную корреляцию (опровергать статистические закономерности отдельными примерами — возможно, не лучшая идея, но это редко кого-то останавливает)». И в самом деле, по словам Александра Маркова, некоторые лингвисты уже назвали выводы «бредом».

Поскольку я обладаю филологическим образованием и вместе с тем глубоко и давно интересуюсь палеоантропологией, рискну дать комментарий по этой теме. Мне кажется, вопросы подобного рода стоит обсуждать без эмоций и сосредоточиться на методологических аспектах работы.

В первую очередь, я, как филолог, не вижу ничего «крамольного» в самой постановке вопроса. На мой взгляд, статистический анализ, приведенный в статье, дает кое-какие (не очень сильные) свидетельства в пользу того, что отсутствие губно-зубных согласных было предковым состоянием человеческих языков. Полученные данные, безусловно, нуждаются в учете и осмыслении. Однако количество методологических проблем в работе огромно. Перечислю их по пунктам.

1. В самом начале статьи в Science говорится: «Ассортимент [звуков в языке] обычно считается заданным биологическими ограничениями по крайней мере с момента появления Homo sapiens. В то же время обычно считается, что частотность каждого звука в языках мира зависит от того, насколько этот звук легко издавать, воспринимать и запоминать. Эта зависимость также считается фиксированной на видовом уровне» («This range is generally thought to have been fixed by biological constraints since at least the emergence of Homo sapiens. At the same time, the abundance of each sound in the languages of the world is commonly taken to depend on how easy the sound is to produce, perceive, and learn. This dependency is also regarded as fixed at the species level.»).

К сожалению, перед нами образцовый пример сражения с бумажными тиграми, так как данная позиция не является главенствующей в лингвистике. Значительная часть лингвистов вообще считает проблему языка ранних Homo sapiens ненаучной и не считает возможной реконструкцию языков дальше бронзового века. Даже ностратическое языкознание не является общепризнанным направлением — в его отношении существует заметный скепсис.

Утверждение «обычно считается, что частотность каждого звука в языках мира зависит от того, насколько этот звук легко издавать, воспринимать и запоминать» также напоминает скорее апелляцию к здравому смыслу, чем к представлениям лингвистики. Понятие «легкости» субъективно: любой, кто когда-либо преподавал английский, знает, как тяжело русским или итальянцам даются межзубные спиранты, зато для англичанина чудовищно сложен звук ц. Классическое сравнительное языкознание в принципе не пользуется критериями «трудности/легкости».

2. Авторы попытались объективно выразить трудность артикуляции с помощью физического моделирования усилий, которые на это требуются у людей с разным прикусом. Сам по себе этот опыт возражений не вызывает. Возражения вызывает презумпция, что при прочих равных условиях человек будет выбирать более «легкое» произношение. Язык относится к сфере культуры, в которой не всегда действует закон наименьшей затратности. Уже в самых архаических обществах возникают чрезвычайно затратные и часто болезненные ритуалы, совершенно «непрактичные» с биологической точки зрения (хотя исследователи позапрошлого века и пытались усмотреть в них какой-то полезный смысл). Человек склонен «за ценой не стоять», лишь бы подчеркнуть различие между собой и животными, собой и другими племенами и т. д.

Авторы отдают себе отчет в том, что человек осваивает речь в раннем детстве, когда у него ортогнатический прикус, но не останавливаются на этом вопросе. Между тем c 1970-х годов накоплен огромный материал исследований детского лепета на разных языках, в ходе которых, среди прочего, было обнаружено, что лепет младенцев разных народов очень похож и слабо зависит от различий во «взрослых» языках (D. K. Oller, R. E. Eilers, 1982. Similarity of babbling in Spanish- and English-learning babies). Эти исследования остались полностью проигнорированными в статье, хотя возможно, анализ частотности звуков детского лепета мог бы подкрепить выводы авторов (или, напротив, ослабить).

3. Самую большую методологическую проблему представляет дихотомия «присваивающего» и «производящего» хозяйства, поскольку авторы совершенно не указывают, по каким критериям хозяйство относилось к «производящему». Между бушменом, который охотится и выкапывает коренья, и шведом, который печет хлеб и делает из молока сыр, существует огромный спектр промежуточных типов хозяйствования. Так, многие индейцы Северной Америки, в частности, ирокезы, сочетают земледелие, собирательство и охоту; в Папуа-Новой Гвинее земледелие, скотоводство, охота и собирательство до недавнего времени вполне сочетались как друг с другом, так и с каннибализмом. Рыболовецкое хозяйство — безусловно присваивающее, но, как правило, сочетается с потреблением зерновых (выращенных самостоятельно или выменянных у соседей), к тому же рыба и морепродукты — мягкая пища. Неясно, учитывалось ли в схеме авторов кочевое скотоводство. Список можно продолжать.

Кроме того, даже земледельческие хозяйства неодинаковы по характеру потребляемой пищи. Даже при наличии мельниц зерно может потребляться в виде пресных сухарей (они долго хранятся), а эта пища существенно отличается по твердости от вареного риса. Климатические и экологические условия тоже играют немалую роль. В Британском музее мне приходилось видеть черепа древних египтян со стертыми зубами и следами чудовищных абсцессов. Виноват песок, который попадал в муку с ветром. Необходим более полный и точный анализ как статистики прикуса, так и типов питания на археологическом материале разных стран и эпох.

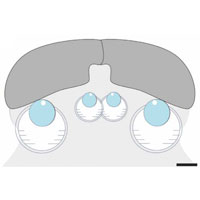

4. Даже беглый взгляд на карту (рис. 1) показывает, что для Нового света данные языковых различий по «присваивающим» и по «производящим» хозяйствам отличаются незначительно. Самые большие различия — для Африки. Это чрезвычайно любопытно с точки зрения предковых состояний языка, как и отсутствие губно-зубных в Австралии, но не дает оснований для тех выводов, которые делают авторы.

Рис. 1. Встречаемость губно-зубных согласных в языках охотников-собирателей и народов с производящим хозяйством (по данным из базы PHOIBLE). Каждая точка соответствует одному языку. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Кроме того, данные неполны — бросается в глаза, например, нехватка данных по языкам народов Сибири, Монголии и Китая.

5. В предложенном авторами статьи подходе присутствует фундаментальное противоречие: география соответствия фонетики языков и типов хозяйствования описана, очевидно, в синхронии, но модель для индоевропейских языков строится в диахронии. Неужели, с точки зрения авторов, остальные языки (например, американских индейцев или австралийских аборигенов) застыли во времени и не меняются? Их рассуждение имплицитно предполагает именно эту посылку. Две составляющие работы — описание распределения фонем в современных языках и модель вероятности развития согласных в индоевропейских языках — невозможно объединить иным логическим способом.

Безусловно, серьезную практическую проблему составляет то, что для подавляющего большинства языков мира прошлые состояния неизвестны (на глубину более 200 лет). Но нет никаких оснований считать, что языки охотников-собирателей фонетически не менялись с палеолита. К тому же сравнительно-историческое языкознание накопило немало данных не только об индоевропейских языках, но и о тюркских, финноугорских, сино-тибетских. Создается неблагоприятное впечатление, что вся модель с индоевропейскими языками понадобилась авторам только для того, чтобы избежать упреков в антиисторизме.

6. Авторам превосходно известно, что фонетические изменения происходят на два порядка быстрее, чем анатомические — в течение нескольких сотен лет (раздел Phylogenetic study). Эта проблема обходится с помощью усложнения построений и подгонки гипотетических параметров (там же).

Отдельно добавим, что «лабиальность» и «дентальность» — довольно текучие характеристики, и в разных диалектах одного и того же языка губно-губной и губно-зубной могут быть аллофонами одного и того же звука (например, в вологодских говорах произносят трава, но траука вместо травка). Мы вынуждены полагаться на точность и полноту описания фонетических систем языков, но недооценка вариативности может существенно искажать картину (причем, как ясно из дополнительных материалов к статье, авторы это тоже понимают).

7. Вся модель развития губно-зубных в индоевропейских языках с привязкой к типу хозяйствования покоится на реконструированных датировках праиндоевропейского единства, которые отнюдь не являются ни достоверными, ни общепризнанными (краткий обзор по теме можно найти в статье В. Кобычева «Где находится родина индоевропейцев?»). Вопрос о том, носители какой археологической культуры были праиндоевропейцами, остается до сих пор нерешенным (см., например, недавнее обсуждение этого вопроса в статье L. Klejn. 2018. Discussion: Are the Origins of Indo-European Languages Explained by the Migration of the Yamnaya Culture to the West?; на русском можно посоветовать статью Л. Клейна «Ямная, не ямная (обзор современных работ о курганных погребениях Подунавья)»), и даже после новейших палеогенетических исследований остаются как минимум две конкурентоспособные гипотезы — «степная» и анатолийская (предпочтение в пользу той или другой зависит, в частности, и от того, включать ли хеттские языки в состав индоевропейских или считать их сестринской ветвью: первое решение удревняет индоевропейцев, второе — омолаживает). Это дает совершенно разные датировки и разные типы хозяйства.

Рис. 2. Возможные пути миграции людей в Европу в неолите (слева) и бронзовом веке (справа) по данным палеогенетики. Рисунки с сайта phys.org и из статьи W. Haak et al., 2015. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe

Кстати, новейшие данные палеогенетики о распространении земледелия в Евразии (см., например, I. Lazaridis et al., 2016. Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East) тоже не учтены в статье.

Что касается аргумента о внедрении водяных мельниц в Греции, это не что иное, как классический пример anecdotal evidence: во-первых, необходимо было бы проанализировать, существует ли связь между распространением водяных мельниц и фонетическими изменениями в других языках, во-вторых, пример еще и не слишком удачен, поскольку в греческом переход губно-губного [b] в губно-зубной [v] состоялся лишь в Средневековье. Влияют ли ручные мельницы, зернотерки или варка каши на прикус так же, как водяные мельницы? Если да, то довод с водяными мельницами не играет никакой роли.

Таким образом, полученные авторами данные являются умеренным аргументом в пользу того, что для предкового состояния человеческих языков (ранее эпохи мезолита) было типично отсутствие губно-зубных. Однако для вывода о том, что в историческое время фонетика языков обусловлена анатомией их носителей, данных явно недостаточно, а само исследование страдает множеством методологических проблем, равно как и игнорирует целые области лингвистического и антропологического знания.

Я полагаю, что тема заслуживает взвешенной и объективной дискуссии, а диалог между естественными и гуманитарными науками требуется наладить более основательно — на основе обмена информацией, а не взаимных упреков.

Источник: D. E. Blasi, S. Moran, S. R. Moisik, P. Widmer, D. Dediu, B. Bickel. Human sound systems are shaped by post-Neolithic changes in bite configuration // Science. 2019. V. 363. eaav3218. DOI: 10.1126/science.aav3218.

См. также:

1) «Мягкая пища способствовала распространению губно-зубных согласных», «Элементы», 19.03.2019.

Мария Елифёрова

Но, если по сути, исследование по влиянию мягкости пищи (как следствие развитой цивилизации) на истинно англосаксонское произношение из ряда мягко - расистских. Были тут такие. Типа: пшеница (в отличие от риса) способствует демократии и свободе. И все притянутые за уши аргументы (скажу за автора прямо) - тому свидетельство.

Кстати, в производителях нынче один Китай. А среди охотников пострелять и собирателей добра по чужим странам сами знаете кто нынче.

-

Насчёт пшеницы не знаю, а рис-таки весьма способствует стусовыванию в клубки - открывать/закрывать плотины, заливать/сливать поля... В одно рыло поле вспахать непросто, но реально, даже и без лошади. А вот Мать-Реку перекрыть, да ещё в сезон дождей- опаньки.

И да: любое абсолютно исследование, которое хоть как-то, хоть тенью пятой левой задней ноги, может затронуть расово-этнические различия, будет немедленно объявлено расистским.

Потому что иначе придётся неизбежно признавать, что не только люди - разные, но и этносы, ими составленные, тоже, в общем, неодинаковые...

Мария ЕлифёроваУчитывая что люди интересуются проблемой появления ф в русском и привели даже некоторые данные и википедии и иных источников по этой проблеме, было бы с вашей стороны правильно или умолчать об этом или описать реальную ситуацию. А то выглядит некрасиво, звучит как "вы все не правы а я знаю но не скажу".

А статья интересная спасибо!

-

Уважаемый читатель!

Упомянутый абзац при редактуре должен был быть снят, но в итоге всё равно оказался в печати. Про Ф в русском я охотно расскажу. Только этот вопрос не имеет отношения к обсуждаемым процессам. Славянские языки возникли ок. 1500 лет назад, когда индоевропейцы уже давным-давно занимались земледелием и в каждом ИЕ языке был свой набор губно-губных и губно-зубных. В было уже в праславянском (в германских языках было и В, и Ф, а вот в древнеанглийском, как ни странно, не было П). А наше современное Ф аж нескольких типов происхождения:

1) из греческой буквы "фи" - в именах типа Филипп (которые при записи латиницей имеют ph);

2) из латинского / западноевропейского F - в словах типа "футбол" (football);

3) из греческой буквы "тета", которая вовсе не как Ф читалась, а наподобие английского th (ну так уж послышалось славянам) - в именах типа Фёдор (который на Западе Theodor);

4) исконно русское Ф, возникшее в результате оглушения согласного В - в словах "травка", "давка", "верёвка" и пр. Это оглушение произошло в позднее Средневековье и уже в 17-м веке точно было (прослеживается по орфографическим ошибкам в рукописях).

Плюс ещё звукоподражательное Ф в словах "фу" и "фуфайка".

Это всё исторически недавние явления, глубиной от 400 до максимум 1000 лет. К обсуждаемым процессам в масштабах многих тысячелетий они отношения не имеют.

В качестве вишенки на торте - в современном испанском v читается как [b], хотя в латыни были и v, и b.-

Нет, в праславянском не было звука [v], был звук [w], а в это только буква. Но в западнославянских [v] и [f] появляются очень рано.

-

Бернштейн в "Сравнительной грамматике славянских языков..." говорит следующее:

"Специального комментария требует губной сонант [v]. Можно предполагать, что в положении перед гласными в начале слога он фонетически совпадал с [ṷ] в том же положении, т. е. был билабиальным: wopsa, woda (ср. ko/wa/teɪ̯ из ko/ṷa/teɪ̯). Следует, однако, учитывать возможность фонологических различий: в wopsa, может быть, сонант был cамостоятельной фонемой, в kowati — вариантом фонемы [ṷ]. В положении перед сонантами [v] был губнозубным: vl̥k-, vl̥na, vr̥s-. Губно-зубным этот сонант был в сочетаниях [kv], [gv], [tv], [dv], [sv], [śv], [źv]."

Но в принципе он подтверждает, что как минимум в некоторых языках вариант [w] доминировал, по-видимому, и в историческое время.

-

-

Так что весь скепсис непонятен, ну да, могло быть так что последние штрихи к формированию современной полости рта пришлись на неолит, поэтому губно-зубные звуки по времени их появления уникальны.

-

Ой

А при чем тут аппарат, если Вы констатируете неразговорчивость обезьян?

Полагаете, они хотят говорить, но у них не получается??

Мна кажется, будь у меня обезьяний аппарат - чудесно бы я разговаривал.

Вон, попугаи - вот уж у кого аппарат никуда не годится, т.к. совершенно на наш не похож, а говорят при этом по-человечьи прекрасно! Уверен, дай обезьяний аппарат попугаю - еще даже спасибо скажут и намного лучше будут и с меньшими трудозатратами говорить.

Вспомните людей, которые говорить не умеют - при том их голосовой аппарат часто никак не причем, все причины их неумения - в мозгу и прочих нервах...-

несуразица какая-то. Ротовой аппарат обезьян притом прямом, они просто не умеют произносить человеческие звуки сколько их не учи, потому что физически строение гортани, зубов, языка, неба это не может. Их можно научить языку глухонемых, как известно они его осваивают, тот же Уошо и тд., но не способны говорить.

Вы путаете речь и язык, это совершенно разные понятия. Не надо путать всё в кашу... речь здесь только о речи, а не о языке - вы откровенно не поняли статьи.-

Радисты раньше разговаривали при помощи одного единственного звука. Наверно неандертальцы говорили не хуже, а просто на языке который им подходил. Может быть мы бы не смогли на нем балакать, так же как не можем настолько крепко ухватить копье.

Вообще интересная тема - языки и диалекты неандертальцев и насколько они были распространены :)-

Потенциально с помощью двух сигналов говорить может любое животное, но ни одно в мире не говорит. Нет таких примеров. Речь есть исключительно у человека, и она строится на огромном наборе фонем, например, в языках Кавказа и койсанских языках их в сумме сотни. Их не может произносить ни одна обезьяна и гарантировано не мог все произносить неандерталец. Следовательно, развитие голосового аппарата это единственный путь развития речи, другие невозможны в категорической форме, природа не знает ему альтернатив.

-

Их [фонемы] не может произносить ни одна обезьяна и гарантировано не мог все произносить неандерталец. Следовательно, развитие голосового аппарата это единственный путь развития речи, другие невозможны в категорической форме, природа не знает ему альтернатив.

Это живо напомнило мне Чеховское "Письмо к ученому соседу", например, вот это : "Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, и днем исчезает?"

-

-

Но люди даже не способны общаться с животными. Не говоря уж об насвистывании образов, как летучие мыши и дельфины. Люди не имеют самого развитого голоса в животном царстве.

-

Это летучие мыши или дельфины летают в космос? А дельфины могут общаться с летучими мышами?

Членораздельная речь есть только у человека, на земле есть только один разумный вид - это люди, увы. не мыши не дельфины. Так что не имеет никакого значения кто как свистит, потому что не имеет никакого значения у кого какой голос и кто там не умеет общаться с дельфинами. Как-то эти голосистые не умеют общаться с людьми, а почему, если они такие голосистые?-

Бактерии возможно умеют летать в космос. Наши космонавты поскребли мкс снаружи и обнаружили морские бактерии. Ученые говорят может их электрические поля поднимают. И снова здравствуй панспермия! "Речь" это что-то особое технически? У многих существ есть способы коммуникации, возможно и межвидовой. В том числе и сложной, и даже более продвинутой чем у людей. Еще киты вспоминаются, которые за сотни или даже тысячи км умеют общаться. А вот, еще в детстве читал про каких-то вымерших туземцев у которых был развит язык свиста, наверно более эффективный на дальних расстояниях чем орать обычной речью. Простые люди не умеют летать в космос, а способность по дельфиньи насвистывать образы очень бы пригодилась в быту, изменила бы мышление. Но не способны мы.

-

Вот на счет языка свиста я тоже одно время очень был заинтригован и ничерта понять не мог, пока читал об этом книжки. Потом вычитал, что он не пропал, он есть, кто-то его из захватчиков-поработителей-убийц перенял, на нем и сегодня говорят люди и тогда нашел видео, где говорят на "свисте"

И что Вы думаете? все оказалось очень просто, фантастически, гениально просто!

На этом "языке" могут говорить все люди - и мы с Вами в том числе, причем для этого не нужно изучать никакого нового языка - мы можем говорить свистом по-русски!

Это, собственно, не язык, а "поднесущая"

В обычном разговоре поднесущая - звуковая частота из глотки, а в свистовом - свист.

Сделайте опыт:

1) произнесите шепотом слово. Например, "крючок"

2)

-пропойте звук "а"

-повторите п1, не переставая петь "а"

3)

-начните протяжно свистеть

-повторите п1, не переставая свистеть.

Нетрудно представить. что немного тренировки и на свист можно будет наложить любое слово, да так, что оно будет понятно слушателю.

Вот так все просто!

ВЫо всяком случае в сегодняшнем виде свистового языка)

-

-

-

-

-

-

Именно о физической возможности произвести звук я говорю: Как бы не была устроена гортань у обезьян, попугаичья куда дальше от человечьей, куда менее на человечью гортань похожа. А вот говорят попугаи по-человечьи совершенно понятно, да еще и не стесняются. ничуть не молчат)

Владение тем, что имеешь, умение из того, что "под рукой" извлекать такое богатство звуков, которое позволит даже людскую непростую речь произносить узнаваемо-распознаваемо - это как раз то, про что я говорю.

Обезьяны, Вами упомянутые, уверен, глубоко уверен, если б они сами (а не их "сколько не учащие" учителя) поставили перед собой задачу по-человечьи говорить - ничуть не хуже попугаев бы справились. И хватило бы им строения их глотки за глаза. Они просто не желают так говорить, не видят это - такое разговаривание - ни как цель, ни как средство для достижения важных им целей.

Попробуйте вот прямо сейчас поговорить тихим шепотом - получится абсолютно всем людям понятно. Но, приглядитесь, больше половины ротового аппарата при этом "выключится" из процесса создания звуков. То есть не очень-то и нужен именно такой ротовой аппарат для разговоров.

Существует много людей, прекрасно (имею ввиду разборчиво, понятно, информативно и эмоционально) говорящих при дефектах ротового аппарата, и, наоборот, не говорящих не слова, только мычащих, хотя аппарат исправен.

Другое дело, какие именно из звуков произносить легче, какие сложнее, это с конструкцией голосового аппарата при прочих равных связано.

Но и тут дело хитрое - если опять же про попугаев, к примеру, вспомнить - трудности никогда их не останавливали. Им глубоко пофиг сложности имитации - дело только в мотивации))

Ваша глотка неотличима от глотки тех самых кавказских народов. которые сотни шипящих используют, но они их используют в повседневном общении, а Вам, уверяю, даже произнести их будет не под силу. Разве что случайно))

-

Бессмыслица, птицы не говорят, а звукоподражают, это категорическая разница. Членораздельная Речь это не звукоподражание, это предача осмысленной информации в каждой фонеме за счет дифференциальных признаков. Птицы говорить не умеют, категорически, они просто поют песни(=мелодии) такие, которые они слышат от окружающего мира.

Так что папугаи в пролете. Человек вообще не самый сильный в животном мире, однако он строит небоскребы, не самый быстрый, однако он летает в космос, а не какие не бредовые бактерии, не самый .... не самый ... не самый .... но всё делает лучше этих самых лучших животных.

Вы так ничего и не поняли совсем, ни в одном сообщении и ни в одной статье. Вы можете произнести любой человеческий звук, но вы его не произносите потому что оно никому не нужно, а не потому что не можете. Дети могут произносить любой звук легко, но они выучивают только определенный набор именно потому что именно этот набор нужен взрослым, именно взрослые и только они определяют какие звуки нужны, а какие нет, об этом я четко написал. И кавказские языки именно поэтому, потому что эволюционно человеку никогда во взрослом состоянии не приходилось переучивать языки. Я четко это написал, но вы ничего не читаете.-

Даже в вики есть, попугаи понимают что говорят. А собственно почему им не понимать. Птицы вообще не просто так орут, а со смыслом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алекс_%28попугай%29

https://en.wikipedia.org/wiki/N'kisi-

Все животные подают сигналы чтобы их поняли. Но это сигналы, а не речь. Речь же идет именно о речи. Так что сообщение бессмысленно.

-

По определению: Речь - способ коммуникации людей.

Поэтому что ни говори, никто, кроме людей не обладает речью. Проблема в определении понятия "речь".

Если же понимать более абстрактно, как способ коммуникации, то огромное число существ к нему способно.

Что до речевого аппарата, то любой динамик имеет более совершенный аппарат воспроизведения, но речью не обладает.-

Полностью согласен, но необходимо дополнить:

Процесс речи предполагает, с одной стороны, ФОРМУЛИРОВАНИЕ МЫСЛЕЙ языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны — восприятие И ИХ ПОНИМАНИЕ .

Системный мультидисциплинарный подход позволяет конкретно изучать и исследовать процессы возникновения и развития человеческой речи, а именно процессы формирования информационной системы распределенных сетей нейронов (РСН) мозга.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ, КАК ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ МЫСЛИ связаны с особенностями формирования информационной системы РСН мозга и функций субъективного мира человека (СМЧ).

http://www.zooton.net/ind1201.htmlразвитие голосового аппарата это единственный путь развития речи, другие невозможны в категорической форме, природа не знает ему альтернатив.

--- Удобная формулировка узкого специалиста.

-

-

-

-

Да вот ближе : "жако по кличке Алекс умел обозначать звуками более ста объектов, различных по цвету, форме и материалу; попросить что-либо («я хочу орех») "

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434579/Mudrost_i_dolgoletie_popugaev -

развитие голосового аппарата это единственный путь развития речи, другие невозможны в категорической форме, природа не знает ему альтернатив.

У птиц - пересмешников - Это и попугаи, сороки и сойки,

вороны - у них разве не приспособлен универсальный речевой аппарат?

Изучение феномена говорящих животных - понятна реакцияузкого специалиста.

-

-

То

- " обезьяны не умеют говорить ... Потому что у них нет нет необходимой анатомии")

(я понимаю как "первичен голосовой аппарат")

то

- "вы ...не произносите [любой человеческий звук]... не потому что не можете" (я понимаю как "первична речь")

Начинаю подозревать, что Вы просто столь... ээ... "разнообразно" выразили свою мысль, что я ничего не понял, а сама мысль, будь она непротиворечиво высказана, не вызывает у меня спора.))

В общем так: я полагаю, что

1.первична речь, а свойства глотки вторичны и даже несущественны. Захочешь говорить, есть что сказать - любым аппаратом звуки разнообразные передавать собеседнику придумаешь как

2. иная коммуникация звуками (вне и без речи) - да, определяется физвозможностями. И не только голосовым аппаратом.

3. речь - культурное явление в том смысле, что

а) как бы ни был труден к произношению конкретный звук - будешь изо всех сил его имитировать, чтоб всем окружающим потенциальным и реальным собеседникам было ясно, что это именно он. И плевать на голосовой аппарат.)

б) а не исходить лишь из возможности своих зубов, глотки и губ, нисколько не напрягаясь, а остальные слушатели и собеседники пусть как хотят))

-

Нет, именно вы ничего не понимаете, потому что с понималкой очень плохо. Мысль я передал сверх четко, но боюсь что вы не понимаете любую мысль. Всё очень четко, вы не обезьяна, хотя кто его знает конечно..., поэтому между вами и обезьяной гигантская разница. То что вы не поняли даже что написано в статьях, и о чем идет идет речь вообще, просто сквозит.

даже после новейших палеогенетических исследований остаются как минимум две конкурентоспособные гипотезы — «степная» и анатолийскаяУвы, как раз по палеогенетическим исследованиям анатолийской гипотезы не остается. Даже непонятно, как так можно ссылаться на современные палеогенетические исследования, где черным по белому написано, что анатолийская гипотеза не подтверждается.

поскольку в греческом переход губно-губного [b] в губно-зубной [v] состоялся лишь в Средневековье.Ну если II век нашей эры называть Средневековьем, то ... мда.

То как дети говорят не имеет значения, поскольку дети полностью усваивают фонологическую систему взрослых, и во взрослом состоянии практически утрачивают способности к переучиванию, то есть усвоение нового произношения взрослыми происходит с невероятным трудом. Важно только то как говорят взрослые, взрослые с напряжением могут даже произносить кликсы, однако, это не приводит к тому что кликсы появляются в языке в качестве фонем.

Международная группа ученых показала, что голосовой аппарат макак способен воспроизводить звуки человеческой речи — вопреки традиционному представлению об обратном. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Ни одна из многочисленных попыток научить обезьян человеческой речи до сих пор не увенчалась успехом. Даже человекообразные обезьяны, способные выучить язык на уровне двухлетнего ребенка, запомнив сотни слов и овладев базовым синтаксисом, могут пользоваться языком только с помощью жестов или специальных клавиатур с лексиграммами. Все попытки научить человекообразных обезьян голосовой речи заканчивались в лучшем случае произнесением всего нескольких самых простых слов.

Как заключают авторы, неспособность макак и других обезьян к воспроизведению человеческой речи, судя по всему, связана не с анатомией их голосового тракта, а c какими-то другими причинами — например, с отсутствием нейрональных механизмов, которые бы обеспечивали необходимый для этого вокальный контроль. Так, в предыдущих исследованиях было показано, что вокализации у обезьян, в том числе и у человекообразных, происходят в основном непроизвольно: они сильно связаны с эмоциональным состоянием и с трудом поддаются сознательному контролю.

https://nplus1.ru/news/2016/12/12/speech

Последние новости

Посвящается всем великим опровергателям, прошедшим, настоящим и будущим. Василий Верещагин, «Апофеоз войны», 1871. Государственная Третьяковская галерея, Москва