Новый адсорбент селективно извлекает уран из морской воды

В океанической воде растворено огромное количество солей урана — около четырех миллиардов тонн в пересчете на уран. Это примерно в тысячу раз больше разведанных запасов урана в месторождениях на суше и вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности атомной энергетики на века. Проблема в том, что уран в океане более или менее равномерно распределен по всему объему воды, а его концентрация составляет всего около трех миллиардных долей. Это означает, что для эффективной добычи нужно «процеживать» огромные массы воды и извлекать из нее уран с как можно меньшим количеством примесей. Химики из США, похоже, смогли разработать подходящий для этого адсорбент, подсмотрев решение у некоторых живых организмов, которые используют специальные молекулы для избавления от избытков железа.

Из вод Мирового океана уже добывают некоторые химические элементы и их соединения. Самый очевидный пример — хлорид натрия, для которого моря и океаны служат практически неисчерпаемым источником (в отличие от соляных шахт и соленых озер). Другие металлы — магний, калий и кальций — тоже добывают из морской воды в промышленных масштабах, причем такая добыча наносит меньший вред окружающей среде, чем разработка наземных месторождений (U. Bardi, 2010. Extracting minerals from seawater: an energy analysis). И хотя этих металлов в воде меньше, чем натрия, добывать их относительно несложно: морскую воду упаривают или медленно охлаждают, и их соли, отличающиеся меньшей растворимостью, осаждаются в первую очередь.

В морской воде содержатся и более ценные химические элементы — медь, никель, ванадий и уран. Но их концентрации гораздо меньше, поэтому надежных и экономически выгодных способов добычи этих металлов пока нет (P. Loganathan et al., 2017. Mining valuable minerals from seawater: a critical review). В последние годы особое внимание уделяется разработке методов извлечения из воды урана. Интерес к урану, естественно, объясняется той ролью, которую один из его нуклидов играет в мировой энергетике, — тем более что, по среднесрочному прогнозу МАГАТЭ, потребность в ядерной энергии будет оставаться высокой.

Над задачей получения урана из морской воды ученые трудятся уже около полувека. Извлекать уран и другие редкие элементы из морской воды тем же способом, что и натрий, не получается: малые концентрации не позволяют проводить эффективное осаждение. Наиболее перспективным методом видится использование адсорбирующего материала, который мог бы сначала захватить требуемые ионы из воды, впитав их как губка, а потом легко «отпустить» их. Попытки извлечь уран из морской воды с помощью адсорбентов предпринимались неоднократно. Исследователи пробовали использовать слоистые неорганические материалы (M.-L. Feng et al., 2016. Efficient removal and recovery of uranium by a layered organic–inorganic hybrid thiostannate), модифицированные белки (L. Zhou et al., 2014. A protein engineered to bind uranyl selectively and with femtomolar affinity) и ионообменные смолы, содержащие хелатообразующие фрагменты (A. Sather et al., 2010. Selective recognition and extraction of the uranyl ion). Хелатирующие (от лат. chela — «клешня») лиганды часто применяются в извлечении, обогащении и разделении переходных металлов: связываясь с ионом металла несколькими центрами, как клешнями, они образуют устойчивые комплексы.

Наиболее эффективные адсорбенты урана, известные к настоящему времени, содержат амидоксимные (amidoxime) или имид-диоксимные (imide-dioxime, H3IDO) функциональные группы. Эти молекулярные фрагменты часто применяются как рецепторы для связывания уранил-катиона (UO22+) — именно в этой форме уран чаще всего содержится в морской воде. Стратегия разработки адсорбентов следующая: группу H3IDO, связывающую уранил-катион, прививают к полиакрилонитрилу, получая нерастворимый в воде адсорбент, через который можно пропускать морскую воду. Адсорбционная емкость таких модифицированных полимеров может превышать 4 грамма урана на один грамм адсорбента (Q. Sun et al., 2018. Bio-inspired nano-traps for uranium extraction from seawater and recovery from nuclear waste).

Но даже у самых лучших адсорбентов урана из морской воды есть ахиллесова пята — их низкая избирательность. Все известные материалы, поглощающие уран, не могут использоваться для промышленного извлечения урана из воды, так как они не менее (а иногда — и более) прочно, чем с ураном, они связываются с ионами ванадия (VO3+), содержание которых в воде превышает содержание урана. Поэтому даже самый эффективный материал, поглощающий уран, связывает еще больше производных пятивалентного ванадия (A. S. Ivanov et al., 2017. Origin of the unusually strong and selective binding of vanadium by polyamidoximes in seawater). Из-а этого регенерация адсорбента для его повторного применения требует дорогих реагентов и жестких условий, а кроме того, после выделения урана появляется необходимость отделять соединения урана от соединений ванадия, что также требует дополнительных затрат (сам ванадий, полученный таким способом, никому особо не нужен: после отделения он неизбежно будет содержать примеси урана и «фонить»). Значит, нужны материалы, которые поглощали бы из морской воды исключительно уран — или хотя бы обладали гораздо меньшей адсорбционной способностью к VO3+ и другим ионам, близким по структуре и электронным свойствам к уранил-иону.

Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж и Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли, работающие под руководством Александра Иванова (Aleksandr Ivanov) и Джона Арнольда (John Arnold), решили обратить внимание на сидерофоры (Siderophore) — железопереносящие белки. Это класс хелатообразующих соединений с азотными и кислородными донорными группами (см. Донорно-акцепторное взаимодействие), которые используются некоторыми видами бактерий и грибков как резервуары для секвестирования избытков железа. Они рассматриваются как потенциальные лиганды для связывания f-элементов, к которым относится уран (L. Mullen et al., 2007. Complexation of uranium (VI) with the siderophore desferrioxamine B). У сидерофоров, полученных искусственным путем, чрезвычайно высокое сродство к железу, однако пока известно очень мало примеров комплексов f-элементов с сидерофорами.

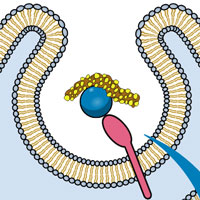

Лиганды для селективного распознавания металлосодержащих ионов. a — глутароимид-диоксим (glutaroimide-dioxime, H3IDO) — главная функциональная группа адсорбентов урана из морской воды. b — схематичное представление белка для поглощения гидроксаматного (см. Гидроксамовые кислоты) комплекса железа, отдельно вынесена первичная структура отвечающего за связывание железа активного центра белка — феррихрома (Ferrichrome), представляющего собой сидерофор природного происхождения. c — бис-(гидроксиламино)-1,3,5-триазин (H2BHT) — искусственный сидерофор, разработанный для связывания урана в обсуждаемой работе. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

На основании предварительных оценок прочности различных комплексов сидерофоров с металлами ранее уже предполагалось, что ионы железа в степени окисления +3 (Fe3+) и уранил-катион (UO22+) должны практически одинаково реагировать с кислород- и азотсодержащими сидерофорами. Опираясь на эту гипотезу, авторы обсуждаемой статьи синтезировали искусственный сидерофор — бис[гидрокси(метил)амино]-4-морфолино-1,3,5-триазин (H2BHT). Затем они модифицировали сополимер этилена и акриловой кислоты, связав с ним этот лиганд.

Адсорбционная емкость нового материала в отношении урана была ниже, чем у известных адсорбентов, — всего 0,1 грамм урана на грамм адсорбента. Но зато наличие в растворе, из которого шло поглощение урана, ионов, содержащих ванадий, не влияло на связывание материалом урана: у «полимеризованного» сидерофора H2BHT сродство к производным урана (VI) оказалось гораздо больше, чем к производным ванадия (V), если сравнивать его с другими известными тридентатными лигандами (см. Tridentate ligand) O,N,O-типа (в том числе и с уже упоминавшимся лигандом H3IDO).

Взаимодействие хелатирующего лиганда H2BHT с уранил-катионом. Уран — золотистый шарик в центре, атомы кислорода показаны красным, азота — синим, углерода — светло-коричневым, водорода — белым. Рисунок с сайта cen.acs.org

В результате новый адсорбент связывает только уранил-ионы, а адсорбированный уран можно легко «отмыть» от адсорбента, просто обработав его слабощелочным водным раствором (например, раствором карбоната натрия). Щелочная среда способствует тому, что донорные атомы лиганда H2BHT приобретают частично отрицательный заряд, их связь с оксокатионом (см. Oxycation) уранила ослабляется, и в результате связь адсорбент-катион разрушается. Эта процедура не только позволяет собрать уран, связанный адсорбентом, но и регенерирует сам адсорбент, который затем может использоваться повторно. Еще одной важной деталью исследования можно назвать то, что адсорбирующая способность практически не теряется при переходе от низкомолекулярного соединения H2BHT к полимеру, содержащему фрагменты этого лиганда в боковых цепях. Увы, но у многих низкомолекулярных лигандов, хорошо связывающих определенные ионы металлов и неметаллов, в составе высокомолекулярного соединения значительно понижалось, а иногда и терялось сродство к «своим» металлам.

В дальнейшем исследователи планируют развивать свой успех в двух направлениях. Во-первых, очевидно, что перспективно получение специфического адсорбента урана с более высокой емкостью, — при такой легкости отделения урана от модифицированного адсорбента это не должно быть сложной задачей. Во-вторых, аналогичные методы могут помочь разработать лиганды, которые смогут использоваться для извлечения из морской воды и других важных металлов: не стоит забывать, что золота в мировом океане растворено не меньше, чем урана, а получать этот металл из воды человечество пока еще тоже не научилось.

Источник: Alexander S. Ivanov, Bernard F. Parker, Zhicheng Zhang, Briana Aguila, Qi Sun, Shengqian Ma, Santa Jansone-Popova, John Arnold, Richard T. Mayes, Sheng Dai, Vyacheslav S. Bryantsev, Linfeng Rao, Ilja Popovs. Siderophore-inspired chelator hijacks uranium from aqueous medium // Nature Communications. 2019. V. 10. Article number: 819. DOI: 10.1038/s41467-019-08758-1.

Аркадий Курамшин

-

всегда вопрос возникал, когда слышал о добыче чего-то редкого из морской воды:

Если этого редкого в-ва в воде мало, а мы его концентрацию посильно будем еще уменьшать, не скажется ли это на океане гораздо быстрее и сильнее, чем добыча из него натрийхлора, которого полным-полно там?

То есть иначе говоря, не чувствительнее ли океан (в его различных проявлениях, в том числе жизнь в нем) к в-вам с малой концентрацией, чем к в-вам, концентрация которых велика?

Не работают ли эти редкие вещества наподобие наших витаминов, которых мало, но влияют на нас они оч сильно?-

Ну, насколько я представляю, ни уран, ни золото, пока ещё не были замечены в участии в обмене веществ ни у водных, ни у наземных организмов

-

-

Далеко не все, при этом минерализация золота - это защитный механизм бактерий против токсического действия его катионов (золото не участвует в обмене веществ). Была статья на такую тему:

https://elementy.ru/novosti_nauki/431972/Bakterii_Delftia_acidovorans_vydelyayut_veshchestvo_sposobstvuyushchee_biominer alizatsii_zolota

-

-

-

2) Понимают ли ученые страшную опасность подобных исследований? Ведь их успех будет означать, что уран в больших количествах сможет получить любая желающая организация в любой стране...

-

так ведь природный уран еще обогатить надо

вот если бы сорбент еще и только 235-й захватывал, а 238-й игнорировал, вот это была бы тогда круть

-

Угроза распространения ядерного оружия существует с момента его изобретения. Но успех подобных исследований может увеличить ее во много раз:

1) далеко не "любая желающая организация в любой стране" имеет доступ к урановой руде вообще. Запасы руды разведаны лишь в нескольких странах, продают ее отнюдь не всем желающим. А секретно купить ее еще труднее.

2) Существующие технологии очень дорогостоящие (в нужных масштабах). Причем дороговизна означает потребность во множестве рабочих. А это, опять же, и секретность затрудняет.

https://elementy.ru/novosti_nauki/431972/Bakterii_Delftia_ac

По сути тоже сидерофор, но прошедшие природный эволюционный отбор "под золото". Хорошо бы ссылку сюда добавить.

используются некоторыми видами бактерий и грибков как резервуары для секвестирования избытков железа.Бактерии-грибы используют сидерофоры обычно наоборот, для _добычи_ железа. А для "секвестирования избытков" их скорее используют люди (лечение соответствующих патологических состояний).

Поздно добрался до сайта (болел).

== Увы, но у многих низкомолекулярных лигандов, хорошо связывающих определенные ионы металлов и неметаллов, в составе высокомолекулярного соединения значительно понижалось, а иногда и терялось сродство к «своим» металлам. ==

У меня вопрос немного не по урану, но таки по извлечению металла из раствора.

Металл - магний (в виде HO-Mg-Cl * [O=P(OAr)3]3), раствор - ацетонитрильный. Это, собственно, реакционная масса после реакции. Больше в ней ничего нет (ну, есть минорные примеси - не суть).

Как избавиться от HO-Mg-Cl? Чем его осадить?

Ограничения:

1. Цель - чистый фосфат O=P(OAr)3 (он выдерживает недолгий контакт (12 ч без заметного гидролиза) с кислой водной средой (рН = 2), но при рН = 8 валится на половину) за 1 час примерно;

2. Нельзя упарить ацетонитрил, залить толуол (фосфат в нем растворим) и кислой (pH = 3) водой (а затем - просто водой) убрать магний: вернее, можно, но - не технологично (прикол: HO-Mg-Cl * [O=P(OAr)3]3 не растворим в толуоле, а O=P(OAr)3 растворим);

3. Пробовали: NaH2PO4, K2CO3, Na2SiO3/SiO2, P4O10, цитрат натрия, динатриевую соль ЭДТА, NH4Cl/H2O (добавляли потенциальные осадители в реакционную среду); пытались осадить растворённый магний в виде цементов Сореля - не эффективно (либо плохо удаляет магний, либо ещё и рушит целевой фосфат);

4. Небольшой объём подкисленной воды (прямо в реакционную среду), отделение водно-ацетонитрильного раствора MaCl2, промывка водой - не весь магний уходит;

5. Dowex в Н-форме вытесняет HCl, что не есть хорошо.

Может, какой-нибудь полимерный адсорбент бы нам помог? Не можете что предложить? Или где почитать?

В голову приходит [CH2-CH(CH2-m-C6H4(o-OH)COOH)]n полимер, т.е. пришитая салициловая кислота. Но до этого пока не дошло: дорого, поэтому отложили на потом, да и делать такой полимер пришлось бы самим. (Подразумевается, что в полимере будут кросс-сшивки между цепями, конечно.)

Не попробовать ли цеолиты в Н-форме (не очень кислые)?

Не попробовать ли кроскармелозу и карбоксиметилцеллюлозу в Н-форме?

Последние новости

Одна из руд урана — минерал отенит. Он относится к группе урановых слюдок и, как и обычная слюда, имеет слоистое строение. Название минерал получил от французского города Отён, рядом с которым был впервые найден. Среднее содержание оксида урана в отените — около 50%. Фото с сайта commons.wikimedia.org