Заметная часть парниковых газов имеет мирмекогенное происхождение

Из-за жизнедеятельности американских муравьев-листорезов из рода Atta в атмосферу попадает значительный объем углекислого газа и оксида азота. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные двумя независимыми группами ученых. Авторы одной из работ показали, что гнезда муравьев-листорезов являются своеобразными помпами, которые могут на 60% усиливать выведение CO2 из почвы. Результаты другого исследования доказывают, что по интенсивности выделения N2O мусорные кучи муравьев-листорезов сопоставимы с рукотворными очистными сооружениями и более чем в 1000 раз превышают фоновый уровень. Поскольку численность муравьев-листорезов возрастает в лесах, подвергшихся антропогенному влиянию, то в дальнейшем вклад этих насекомых в выбросы парниковых газов будет только увеличиваться.

Наряду с человеком и некоторыми видами термитов муравьи-листорезы из рода Atta являются самыми продвинутыми организмами на Земле по части сельскохозяйственных технологий. Они срезают кусочки листьев, утаскивают их в гнездо, размельчают и выращивают на этом субстрате питательный грибной мицелий, внешне напоминающий коричневатую хлебную плесень. Подобно тому, как изобретение сельского хозяйства у людей в неолите стало причиной концентрации населения, приведшей к появлению первых городов и развитию сложных обществ, выращивание грибов позволило муравьям-листорезам создавать огромные колонии.

Численность муравьев-листорезов Atta в одном зрелом гнезде сопоставима с населением крупного мегаполиса и может достигать 4–7 млн особей (J. C. M. Jonkman, 1980. Average vegetative requirement, colony size and estimated impact of Atta vollenweideri on cattle‐raising in Paraguay). По занимаемой площади такая колония иногда приближается к теннисному корту, а в глубину она уходит на несколько метров, так что в ней мог бы поместиться двухэтажный дом. Существование этого «подземного города» на поверхности выдают только небольшие земляные холмики. Его внутреннее устройство изучают с помощью радаров или же путем раскопок. Например, чтобы полностью раскопать средних размеров гнездо муравьев-листорезов Atta texana в штате Луизиана, ученым пришлось вырыть котлован длиной 6 м и глубиной 4,5 м, но даже так не удалось добраться до конца самых длинных галерей, уходящих вглубь (рис. 1, J. C. Moser, 2006. Complete excavation and mapping of a Texas leafcutting ant nest).

Муравьи-листорезы обитают в Новом Свете, их ареал простирается от юга США до Аргентины, и практически везде они входят в число главных потребителей растительности, а зачастую — в число главных сельскохозяйственных вредителей. Вклад муравьев-листорезов в общий объем съеденной растительности варьирует в зависимости от типа экосистемы. Например, в бразильских серрадо (тропических саваннах) они уничтожают 13–17% всего ежегодного прироста листвы на древесных растениях (A. N. Costa et al., 2009. Do herbivores exert top‐down effects in Neotropical savannas? Estimates of biomass consumption by leaf‐cutter ants). В панамских дождевых лесах эта цифра значительно меньше и составляет всего около 2% (H. Herz et al., 2007. Herbivory Rate of Leaf‐Cutting Ants in a Tropical Moist Forest in Panama at the Population and Ecosystem Scales). Тем не менее, даже в этом случае на долю муравьиных фермеров приходится одна шесть часть всей потребляемой растительности. В той же Панаме одна колония муравьев-листорезов за год приносит в гнездо 266 кг листьев (в пересчете на сухую массу) — примерно столько же за это время успевает съесть один большой мазама, тропический олень, занимающий одно из первых мест по объему потребления среди местных травоядных позвоночных.

Неудивительно, что «города» муравьев-листорезов оказывают колоссальное влияние на окружающую среду. Например, выстригая листву на соседних деревьях, их обитатели меняют режим освещенности и тем самым видовой состав растительности (M. M. Corrêa et al., 2009. How leaf-cutting ants impact forests: drastic nest effects on light environment and plant assemblages). Не меньшую важность муравьи-листорезы представляют в качестве почвообразователей. В тропическом лесу органическое вещество, оказавшееся на земле, разлагается с большой скоростью и не поступает в глубокие горизонты почвы. В то же время муравьи-листорезы, затаскивая обрезки листьев на глубину до нескольких метров, обогащают почву перегноем и способствуют росту корней. Гнезда муравьев-листорезов служат настоящим депо для органики: старый растительный субстрат (а также своих умерших сородичей) муравьи-листорезы складируют в отдельных подземных камерах, причем по своим размерам эти мусоросборники превышают камеры, где выращиваются грибы.

Один вид муравьев-листорезов, Atta colombica, устраивает мусорные кучи не под, а над землей, и тогда они служат домом для многих мирмекофильных насекомых, вроде жуков-чернотелок и личинок бабочек (рис. 2). Вместе с гнездовым мусором в этих свалках на единицу площади поступает в 16–98 раз больше минеральных веществ, чем в обычных участках леса (B. L. Haines, 1978. Element and Energy Flows Through Colonies of the Leaf-Cutting Ant, Atta colombica, in Panama). Так как в грибных садах Atta присутствуют азотофиксирующие бактерии, то содержание азота в образующемся мусоре выше по сравнению с исходной свежей листвой. Подсчитано, что ежегодно одна зрелая колония муравьев-листорезов привносит в экосистему до 1,8 кг этого элемента, столь дефицитного в условиях обедненных тропических почв (A. A. Pinto-Tomás et al., 2009. Symbiotic Nitrogen Fixation in the Fungus Gardens of Leaf-Cutter Ants).

Рис. 2. Одна из авторов обсуждаемой статьи в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences рядом с мусорной кучей муравьев-листорезов Atta colombica. Фото с сайта phys.org

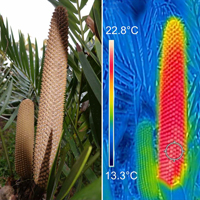

Учитывая размах деятельности муравьев-листорезов, логично предположить, что они вносят свою лепту и в климатические процессы в масштабах всей планеты. Два недавних исследования проливают свет на этот вопрос. Объектом изучения в статье, опубликованной в начале января в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences стали только что упомянутые муравьи-листорезы Atta colombica. Ученых интересовало, как много оксида азота выделяется из их мусорных куч. В списке парниковых газов, который приводится в Киотском протоколе, оксид азота находится на третьем месте после углекислого газа и метана. Хотя содержание N2O в атмосфере в тысячу раз ниже чем CO2, его парниковый эффект в 300 раз сильнее и, кроме того, этот газ негативно влияет на стратосферный озоновый слой (T. G. Griffis et al., 2017. Nitrous oxide emissions are enhanced in a warmer and wetter world). Наиболее значимым природным источником N2O являются почвенные микроорганизмы и грибы, его антропогенные выбросы главным образом связаны с активным использованием азотистых удобрений и отходами животноводства.

Как оказалось, муравьиное сельское хозяйство тоже сопряжено с выбросами оксида азота. Всего исследователи изучили 22 колонии Atta colombica, расположенные в тропическом дождевом лесу на юго-западе Коста-Рики. Ученые измеряли количество N2O, поступающего в атмосферу из муравьиных мусорных куч, из грунта самих колоний и из почвы на соседних участках леса. Измерения проводились с помощью метода статических камер, когда на поверхность почвы устанавливается емкость вроде перевернутого вверх дном пластикового таза, в которой и отслеживается концентрация интересующего газа. Оказалось, что по интенсивности выбросов N2O муравьиные мусорные кучи (а их площадь обычно составляет 1–5 квадратных метров) на три порядка превосходят окружающие участки леса (включая остальную территорию колонии, рис. 3). Некоторые мусорные кучи демонстрировали рекордно высокий для дикой природы уровень выбросов этого газа. По словам ученых, навозные кучи рогатого скота и отстойники для утилизации сточных вод в пересчете на единицу площади выделяют столько же или даже меньше N2O. Это вполне понятно, ведь муравьиные мусорные кучи содержат в пять раз больше азота по сравнению с почвой, а в их глубине создаются бескислородные условия, необходимые для денитрификации.

Рис. 3. Слева — интенсивность выделения N2O из лесной почвы (результаты измерений обозначены зелеными кружочками), с территории самой колонии (коричневые кружочки) и из муравьиных мусорных куч за три месяца (оранжевые кружочки). Справа — интенсивность выделения N2O из муравьиных мусорных куч (оранжевая полоса) в сравнении с антропогенными источниками, такими как навозные кучи и канализационные отстойники (пурпурные полосы). Вертикальными полосами отмечен разброс значений, черными горизонтальными полосками — средние показатели. Рисунок из обсуждаемой статьи в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

Поскольку выбросы N2O сильно варьируют в зависимости от сезона (влажного или засушливого) и от условий в данной конкретной мусорной куче, определить совокупный вклад муравьев-листорезов в биогенные выбросы оксида азота — непростая задача. Тем не менее, учитывая, что на 1,2 гектара коста-риканского дождевого леса в среднем приходится по одному гнезду Atta colombica, ученые подсчитали, что за счет этих насекомых ежегодные выбросы N2O в данной местности увеличиваются примерно на 200%.

Второе исследование, результаты которого были опубликованы в ноябре прошлого года в журнале JGR Biogeosciences, тоже проводилось в Коста-Рике, но рядом с другой биостанцией и на примере другого вида муравьев-листорезов, Atta cephalotes. На протяжении 2,5 лет ученые работали с 9 колониями этого вида, ежемесячно измеряя концентрацию выделяемого ими углекислого газа. Чтобы измерить ее на различных глубинах, авторы статьи в самом начале вставили в гнезда стальные трубки-колодцы с мелкими порами, через которые и осуществлялся периодический забор проб воздуха. Выяснилось, что интенсивность выведения углекислого газа в вентиляционных ходах муравейников в 1000–100 000 раз выше по сравнению с контрольными участками почвы (рис. 4). Из-за такого активного проветривания в глубине гнезда концентрация CO2 даже меньше, чем в обычной почве, хотя там существенно больше органики, а муравьи и грибные плантации испускают CO2 в процессе дыхания.

Рис. 4. Слева — схема циркуляции CO2 в гнезде муравьев-листорезов Atta cephalotes. Справа — интенсивность выделения CO2 из почвы на контрольных участках (зеленый), из покинутых (синий) и действующих гнезд (красный). Рисунок из обсуждаемой статьи в JGR Biogeosciences

За время исследования из-за сильных дождей 6 гнезд были покинуты обитателями, но даже в таких гнездах концентрация CO2 оставалась более низкой, чем в почве, не затронутой деятельностью муравьев. Это происходило потому, что сложная система подземных камер и ходов, созданная муравьями, продолжала откачивать CO2 из нижних почвенных горизонтов. Глинистые тропические почвы, особенно после дождей, очень плохо вентилируются, но муравьи, перекапывая кубометры грунта, выводят на поверхность депонированный там CO2. Именно в этом авторы исследования видят их основную роль. За счет работы вентиляционных отверстий один квадратный метр территории муравейника выделяет на 15–60% больше углекислого газа, чем обычный участок леса аналогичной площади. В целом же, по подсчетам ученых, из-за деятельности муравьев-листорезов общий объем CO2, выделяемого тропическими лесами, возрастает на 0,2–0,7%.

Возможно, звучит не слишком впечатляюще, но если прибавить сюда и термитов, симбионты которых выделяют мегатонны метана и CO2 (M. G. Sanderson, 1996. Biomass of termites and their emissions of methane and carbon dioxide: A global database), то климатический след общественных насекомых будет вполне ощутимым. К тому же муравьи-листорезы любят селиться на вырубках и по обочинам дорог — там теплее из-за более высокой освещенности, и травянистая пионерная растительность им нравится больше, чем жесткие листья деревьев (P. Urbas et al., 2007. Cutting More from Cut Forests: Edge Effects on Foraging and Herbivory of Leaf‐Cutting Ants in Brazil). Поэтому по мере того, как давление человека на тропические леса Южной Америки нарастает, муравьи-листорезы усиливают свое присутствие, и, следовательно, их влияние тоже растет.

Источники:

1) A. S. Fernandez-Bou et al. The Role of the Ecosystem Engineer, the Leaf-Cutter Ant Atta cephalotes, on Soil CO2 Dynamics in a Wet Tropical Rainforest // JGR Biogeosciences. 2018. DOI: 10.1029/2018JG004723.

2) F. M. Soper et al. Leaf-cutter ants engineer large nitrous oxide hot spots in tropical forests // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2019. V. 286. P. 20182504. DOI: 10.1098/rspb.2018.2504.

Александр Храмов

-

Интересная статья, еще немного и окажется что антропогенный вклад в рост СО2 статистически не значим. Интересно что будет делать армия потеплистов.

-

Куда уж климатологам (армии) знать о потеплении. Вот добрые нефтяные компании учат, что потеплении нет, а если есть то не от наст, и они то знают.

"Роман Вильфанд "Чудесная погода, не правда ли, сэр?". На 100 вопросов отвечает научный руководитель Гидрометцентра России, Издательство «Дискурс», 2018.

Почему меняется погода? Кто придумывает имена ураганам? Почему при глобальном потеплении так холодно? Что мы вообще знаем о погодных явлениях и о работе метеорологов, кроме того, что синоптики всегда дают точные прогнозы, но погода не всегда точно их выполняет? На эти и другие вопросы ответил самый погодозависимый человек в стране - научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд."

Идёт манипуляция информацией. И кому то очень выгодно, чтоб не давали слово климатологам. А давали алтернативщикам и экстрасенсам.

https://asdam.livejournal.com/232620.html-

Есть такое понятие гамбит Галлилея. Вот ссылка

https://ru.rationalwiki.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8F

Так вот, в двух словах этим приемом пользуются все альтернативщики - от сторонников плоской Земли до антипотеплистов. Основные тезисы – это "ученые скрывают", "гранты" и тд, и тп ...-

За пропаганду АНТРОПОГЕННОГО потепления в год выплачивается 2 млрд долларов. В то время как за научно корректные статьи политики предлагают учёных увольнять. Именно политики платят и увольняют. Наукой здесь не пахнет.

А вот стоит ввести в международные договора норму о сокращении выбросов в пересчёте на душу населения - и все забудут о договорах. Ибо выбросов на европейскую и американскую душу в год 6 тыс тонн, на российскую 4 тыс тонн (отопление, товарищи), а на китайскую - полторы тысячи тонн.

Такая вот альтернатива - китайцев хотят сдвинуть на уровень Зимбабве, а сами опускаться до уровня Китая не хотят. Политика.-

Ага. А у меня вот в соседнем дворе парень самодельную ракету запустил в субстратосферу. С камерой. Так там видео он выкладывал, которое доказывает, что Земля плоская. Я надеюсь вы не шаровер? Вроде говорят, ООН каждый год по 2 млрд вкладывает в проаганду шароверства. Где-то ссылка была на видео, да лень копаться искать )

-

-

-

-

Более того, весь лес в целом выделяет столько же углерода, сколько поглощает из воздуха в ходе фотосинтеза. Новому углероду взяться неоткуда. Даже если муравьи каким‑то образом усиливают или ослабляют фотосинтез, всё равно это не создаёт новый углерод.

Единственной возможностью повлиять на этот баланс могло бы быть долговременное захоронение углерода в нижних слоях почвы. Такое наблюдается, например, в болотах. В тропических же лесах – не наблюдается.

https://elementy.ru/trefil/21107/Krugovorot_ugleroda_v_priro

-

Единственной возможностью повлиять на этот баланс могло бы быть долговременное захоронение углерода в нижних слоях почвы.

Вот-вот-вот! Про это (баланс СО2 в почве и его эффлюкс) и говорится в оригинальной статье.

Хотя, справедливости ради, статистически значимые различия (на представленном рисунке "потоков СО2") отсутствуют...-

Даже если предположить, что тропический лес таки захоранивает углерод. Бурим скважины и ищем залежи углерода – хоть под муравьиными гнёздами, хоть не под гнёздами. Если есть залежи возрастом в десятки и сотни лет, значит захоранивается, если нет залежей, значит не захоранивается. Всё просто.

Зачем возиться с этими измерениями в муравейниках, непонятно.

Да, надо полагать, это всё просто потому, что проще получить грант на суету вокруг глобального потепления, даже на совершенно неэффективную.-

Ну, вы переигрываете.

Наоборот, под всеобщую потепленческую истерику оказывается вполне возможным выдурить баблеца в т.ч. и на такие вот прикольные работы.

Да, мир не поколеблен, палеомирмеконтакт не подтверждён, зато получилось занятное исследование общественных насекомых с не очень тривиальной точки зрения.

Когда/как бы ещё получилось такое провернуть...

-

-

Кроме того, когда вырезали в возвратном потоке излучения диапазон углекислого газа, оказалось, что из 330 Вт/кв.м на углекислый газ приходиться всего 2 Вт/кв.м. И смех, и гранты на предотвращение катастрофы от изменения возвратного потока излучения всего на 0,033%.

Углерод хранят верховные болота, заболачиваемые озера, мангровые заросли, луга морской подводной травы. Всё что хранит углерод под землёй. Ну и болота каменноуглеродного периода.

А тропический лес сколько растёт очень быстро, но так же быстро всё сгнивает. Там даже почвы нет, вырубил деревья и через несколько лет песок. Чернозём же накапливает гумус.

Муравьи-листорезы

-

22.01.2019Заметная часть парниковых газов имеет мирмекогенное происхождениеАлександр Храмов • Новости науки

22.01.2019Заметная часть парниковых газов имеет мирмекогенное происхождениеАлександр Храмов • Новости науки

-

27.12.2018Муравьиные «авиалинии»Александр Храмов • Картинки дня

27.12.2018Муравьиные «авиалинии»Александр Храмов • Картинки дня

-

12.10.2017Муравей и ногохвосткаСева Рудый • Картинки дня

12.10.2017Муравей и ногохвосткаСева Рудый • Картинки дня

-

15.12.2016Запах лягушки-свистуна делает ее незаметной для муравьев-листорезовАлексей Опаев • Новости науки

15.12.2016Запах лягушки-свистуна делает ее незаметной для муравьев-листорезовАлексей Опаев • Новости науки

-

26.09.2016Муравьи-листорезы при уходе за потомством используют противогрибковый препаратАлексей Опаев • Новости науки

26.09.2016Муравьи-листорезы при уходе за потомством используют противогрибковый препаратАлексей Опаев • Новости науки

-

23.11.2009Муравьи используют азотные удобрения для своих угодийЕлена Наймарк • Новости науки

23.11.2009Муравьи используют азотные удобрения для своих угодийЕлена Наймарк • Новости науки

-

25.01.2006Муравьи-листорезы приручили бактерий для борьбы с вредителемЕлена Наймарк • Новости науки

25.01.2006Муравьи-листорезы приручили бактерий для борьбы с вредителемЕлена Наймарк • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Слева — схема устройства гнезда муравьев-листорезов Atta vollenweideri (Парагвай), обратите внимание на подземные камеры для хранения отходов (dump chambers). Рисунок из книги B. Hölldobler, E. O. Wilson. Journey to the Ants: a Story of Scientific Exploration. Справа — котлован, который пришлось вырыть для того, чтобы полностью раскопать средних размеров гнездо муравьев-листорезов Atta texana. Фото из статьи J. C. Moser, 2006. Complete excavation and mapping of a Texas leafcutting ant nest