В бирманском янтаре найден древний жук-опылитель мелового периода

Палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре, который образовался в середине мелового периода (около 100 млн лет назад), жука-опылителя, относящегося к реликтовому семейству Boganiidae. Подобно своим современным сородичам, этот жук в середине мелового периода питался пыльцой саговников и заодно участвовал в ее переносе. По мнению авторов статьи, ассоциация между жуками из этого семейства и саговниками могла сложиться еще до распада суперконтинента Гондвана, так что их союзу может быть больше 160 млн лет.

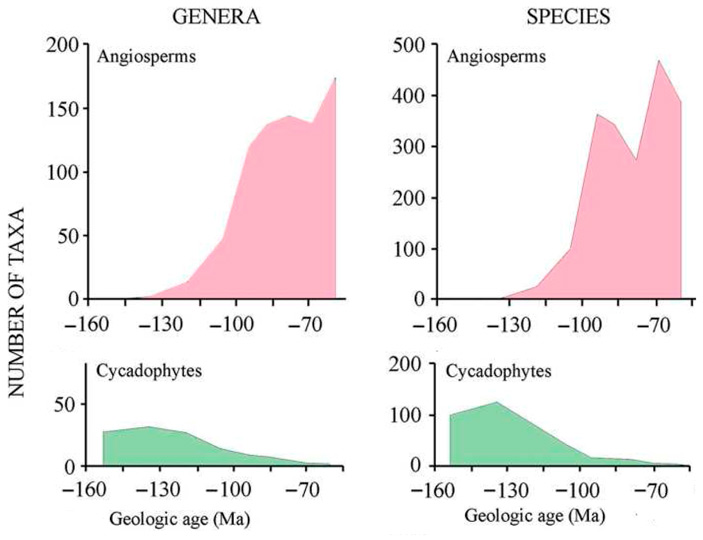

Практически каждый отдыхающий на Черном или Средиземном море имеет шанс увидеть небольшие низкорослые деревца, похожие на пальму, — саговник поникающий (Cycas revoluta, рис. 1). Чтобы его найти, необязательно отправляться в ботанический сад, — этот вид в декоративных целях часто высаживают у гостиниц и в городских скверах. Помимо саговника поникающего, сейчас в мире насчитывается примерно 300 видов саговников, которые обитают на всех континентах (кроме Антарктиды) в тропической и субтропической зоне. Но это — скромные остатки их былого разнообразия. Саговники, наряду со своими вымершими родичами беннеттитовыми, были важнейшим компонентом мезозойских лесов, пока в середине мелового периода их не потеснили цветковые растения (рис. 2).

Рис. 2. Резкое снижение числа таксонов Cycadophytes (беннеттитовые и саговниковые), представленных в позднемеловых отложениях, совпавшее со всплеском разнообразия цветковых растений. Рисунок из книги E. M. Friis et al., 2011. Early Flowers and Angiosperm Evolution

До 1980-х годов считалось, что саговники, как и подавляющее большинство других голосеменных растений, вроде сосны или кипариса, полагаются на ветер для распространения пыльцы. Действительно, их шишки, расположенные на вершине ствола, выглядят совершенно заурядно и внешне никак не напоминают цветок. Однако внешность обманчива — оказалось, что мужские шишки саговников (рис. 3) очень привлекательны для многих жуков, а также трипсов. Некоторые виды жуков могут питаться и размножаться только там — и, в свою очередь, многие саговники не могут обходиться без их услуг по переносу пыльцы. Например, если закрыть женские шишки южноафриканского саговника Stangeria тонкой сеточкой, пропускающей ветер, но исключающей доступ насекомых, то в них практически не образуются семена (S. Proches, S. D. Johnson, 2009. Beetle pollination of the fruit-scented cones of the South African cycad Stangeria eriopus).

Рис. 3. Мужские шишки Macrozamia, одного из опыляемых насекомыми саговников. Фото с сайта flickr.com

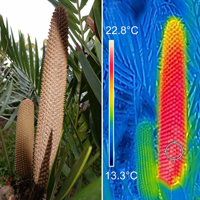

В период созревания пыльцы мужские шишки многих видов саговников служат жукам одновременно домом, столовой, дворцом бракосочетаний и детским садом. Чешуи шишки надежно защищают жуков от врагов, ее пыльца и внутренние ткани, богатые крахмалом, представляют собой замечательную пищу как для взрослых особей, так и для личинок. Наконец, шишки служат местом встречи самцов и самок. Более того, шишка саговника — это не просто дом, а дом с центральным отоплением. Каждый день в определенное время, в утренние или вечерние часы, за счет расщепления крахмала ее ткани разогреваются на 7–10 градусов выше по сравнению с окружающей средой (да, подогревать себя умеют не только животные, но и растения, см. T. N. Suinyuy et al., 2013. Patterns of odour emission, thermogenesis and pollinator activity in cones of an African cycad: what mechanisms apply?). Это создает благоприятные условия для развития яиц и личинок.

В одной-единственной мужской шишке американского саговника Zamia в период цветения может копошиться, как в переполненном общежитии, более 100 долгоносиков (K. J. Norstog et al., 1992. Beetle pollination of two species of Zamia: Evolutionary and ecological considerations). На первый взгляд, их деятельность довольно деструктивна, ведь они выедают шишку изнутри и уничтожают часть пыльцы. Но растению это всё равно выгодно, ведь, измазавшись в пыльце, насекомые затем перелетают на женские шишки, опыляя их. Все саговники — двудомны, то есть женские и мужские шишки расположены у них на разных растениях. Но если мужские шишки саговников — это лакомая пища, то в семенах и тканях женских шишек содержится повышенная концентрация токсинов, так что они несъедобны. Это вполне понятно с адаптивной точки зрения — если позволить жукам «разгуляться» в женской шишке, то созревание семян станет невозможным.

Почему же жуки и прочие опылители саговников вообще летят к женским шишкам, которые для них бесполезны? Считается, что делают это они по ошибке, поскольку женские шишки испускают такой же запах, как и мужские — запах гнили или забродивших фруктов. Предполагается также, что нагрев мужских шишек (женские тоже нагреваются, но слабее) у отдельных видов может сопровождаться выбросом репеллентов, которые заставляют взрослых насекомых на время их покидать. Например, периодический массовый исход трипсов из мужских шишек с их последующим возвращением наблюдается у австралийского саговника Macrozamia. Насекомые, изгнанные из мужских шишек, ищут временный приют в женских шишках и заодно опыляют их (Австралийские саговники управляют насекомыми-опылителями при помощи кнута и пряника, «Элементы», 10.10.2007).

Логично предположить, что такая древняя группа как саговники могла изобрести эту замысловатую систему насекомоопыления уже в мезозое. Авторы обзорной статьи, посвященной опылению саговников, в 2002 году констатировали: «мутуализм между современными цикадовыми и насекомыми может являться результатом длительной коэволюции, хотя, возможно, прямые доказательства этого никогда не будут найдены» (D. Schneider et al., 2002. Cycads: their evolution, toxins, herbivores and insect pollinators). Однако их пессимизм не оправдался: палеонтологи продолжают находить все больше свидетельств того, что саговники опылялись насекомыми уже на заре своей эволюции.

Так, в 2005 году в мужских шишках триасовых саговников были найдены копролиты насекомых, содержащие пыльцевые зерна — подобные следы жизнедеятельности вполне могли оставить жуки-опылители (S. D. Klavins et al., 2005. Coprolites in a Middle Triassic cycad pollen cone: Evidence for insect pollination in early cycads?). А в прошлом году в испанском меловом янтаре был обнаружен жук Darwinylus marcosi из семейства узконадкрылок (Oedemeridae). За этим насекомым в куске янтаря тянется шлейф из пыльцы Monosulcites — такую пыльцу могли производить саговники. Впрочем, нельзя исключать, что это были беннеттитовые и гинкговые. (Палинологи выделяют формальные рода пыльцы, руководствуясь ее строением, однако зачастую очень похожую пыльцу — формально относимую к одному и тому же роду — могли вырабатывать разные группы растений.) Интересно, что в наши дни жуки-узконадкрылки поедают пыльцу только цветковых растений (например, орхидей), одновременно выступая в роли их опылителей. Но находка доказывает, что изначально они были связаны с голосеменными. На примере узконадкрылок видно, что цветковым растениям не пришлось изобретать насекомоопыление с чистого листа: иногда они просто «переманивали» опылителей у своих конкурентов (D. Peris et al., 2017. False Blister Beetles and the Expansion of Gymnosperm-Insect Pollination Modes before Angiosperm Dominance).

А недавно палеонтологам удалось обнаружить в бирманском меловом янтаре жука-опылителя, которого можно с уверенностью назвать опылителем саговниковых (рис. 4 и 5). И, в отличие от испанского Darwinylus, его близкая родня вплоть до настоящего времени остается верна своим мезозойским «работодателям». Находка представляет собой крошечного двухмиллиметрового жучка, получившего название Cretoparacucujus cycadophilus. Он относится к небольшому семейству Boganiidae, в наши дни насчитывающему всего 15 видов. Два близкородственных ныне живущих рода этого семейства — южноафриканский Metacucujus и австралийский Paracucujus, живут в шишках саговников и являются их опылителями.

Рис. 4. Жуки семейства Boganiidae. A, B, D — жук Cretoparacucujus cycadophilus из бирманского янтаря, C, E — ротовые части современного представителя этого семейства, жука Paracucujus rostratus. ma — мандибула, ca — полость с волосками, предназначенная для переноса пыльцы. Изображение из обсуждаемой статьи в Current Biology

Один из отличительных признаков семейства — покрытое волосками углубление на нижней стороне мандибул (челюстей), которое служит для переноса пыльца. Такое же углубление имеется и у янтарного жука Cretoparacucujus. Кроме того, рядом с его телом в янтаре расположено несколько групп пыльцевых зерен, идентифицируемых как Cycadopites. В отличие от пыльцы, лежащей рядом с узконадкрылкой Darwinylus из испанского янтаря, принадлежность пыльцы Cycadopites к саговникам практически не вызывает вопросов. От пыльцы гинкговых она отличается по форме, а от пыльцы беннеттитовых — меньшими размерами. Кроме того, эта пыльца собрана в группки-кластеры, что характерно для насекомоопыляемых растений (у ветроопыляемых растений пыльца рассыпается на отдельные зерна).

Рис. 5. Жук Cretoparacucujus cycadophilus из бирманского янтаря и пыльцевые зерна саговников Cycadopites, различимые рядом с ним. Изображение из обсуждаемой статьи в Current Biology

Как показал филогенетический анализ, из всего семейства Boganiidae к янтарному Cretoparacucujus ближе всего именно Metacucujus и Paracucujus, живущие на саговниках в Австралии и ЮАР. Примечательно, что оба этих рода — сейчас отделенные тысячами километров друг от друга — живут на близкородственных саговниках, относящихся к подсемейству Encephalarteae (Zamiaceae). В отложениях мелового периода эта группа энтомофильных саговников встречается гораздо шире, чем сейчас — в Антарктиде, Южной Америке и Индии, то есть на участках суши, которые раньше входили в состав суперконтинента Гондвана. Вероятно, ареал жуков Boganiidae в мезозое также был гораздо более широким, чем в наши дни.

Рис. 6. Жуки Cretoparacucujus cycadophilus, изображенные сидящими на мужской шишке мелового саговника. Рисунок с сайта phys.org

Распад Гондваны произошел в середине юрского периода, примерно 160 млн лет назад. Следовательно, как подчеркивают исследователи, жуки Boganiidae должны были к этому времени попасть на территорию Австралии и Южной Африки, распространяясь по зарослям саговников. Поэтому вполне возможно, что уже к середине юрского периода мутуализм между саговниками и жуками Boganiidae сформировался. И, невзирая на все перемены и глобальные катаклизмы, которые успели произойти за прошедшие 160 млн лет, система опыления саговников продолжает функционировать, как часы. Значит, не стоит ее недооценивать. Впрочем, саговники были способны находить и новых опылителей. Например, отмечают авторы статьи, долгоносики, занимающиеся их опылением в наши дни, первоначально могли жить на цветковых растениях, то есть они поступили на службу к саговникам гораздо позже жуков Boganiidae.

Источник: C. Cai, H. E. Escalona, L. Li, Z. Yin, D. Huang, M. S. Engel. Beetle Pollination of Cycads in the Mesozoic // Current Biology. 2018. DOI: 10.1016/j.cub.2018.06.036.

Александр Храмов

-

"Почему же жуки и прочие опылители саговников вообще летят к женским шишкам, которые для них бесполезны? Считается, что делают это они по ошибке."

Вот в этом и постоянный косяк теории эволюции в парадигме естественного отбора как научной теории. Если что непонятно, то это или случайно или по ошибке.-

Проблемы распознавания - очень серьёзны, для опознания нужной цели используется обычно очень небольшое число факторов. Пример с оранжевой бутылкой и австралийскими жуками очень показателен.

Эволюция _не_ вырабатывает наилучшие решения, а только первые пригодные. Потому и механизмы распознавания, если они не привели к вымиранию - такими, слабо устойчивыми к обману, и остаются.

-

"ca — полость с волосками, предназначенная для переноса пыльцы" Скорее полость увеличилась и покрылась защитными волосками из-за того, что попадающая туда пыльца наносила вред жукам. Да и если предполагается, что жуки не питались в женских растениях, то какой смыл жукам шебуршать челюстью там? Поэтому целеназначение этой полости очень сомнительное. Скорее пыльца переносилась в женские растения через лапки и брюхо.

Однако вот что пишут авторы, цитата: "невзирая на все перемены и глобальные катаклизмы, которые успели произойти за прошедшие 160 млн лет, система опыления саговников продолжает функционировать, как часы".

Неужели эти 160 млн лет - факт? Нет, не факт, это предположение. Обоснованное?

Читаю внимательно: "Как показал филогенетический анализ, из всего семейства Boganiidae к янтарному Cretoparacucujus ближе всего именно Metacucujus и Paracucujus, живущие на саговниках в Австралии и ЮАР."

То есть есть и другие саговники, которые не опыляются этими жуками? Видимо, да. А есть еще и трипсы, опылители саговников.

То есть симбиоз неспецифичный. Значит, отсутствие жука не означает для саговника невозможность опыления.

И значит жуки могли переселиться с континента на континент относительно недавно и просто выбрать наиболее близкую им эконишу - близкородственный саговник, который рос там давным-давно, но опылялся другими насекомыми или ветром? И значит симиоз жук-саговник мог возникнуть гораздо позже, чем 160 млн лет назад? Но если так, и если без жуков саговник может опяляться другими насекомыми, что подтверждает существование этого симбиоза 160 млн лет назад?

Да ничего. Нет никаких доказательств того, что система жук-саговник существует 160 млн лет. 100 - доказано палеонтологическими находками, остальное - нет. Какое еще #%*?, "функционирует как часы 160 млн лет", а?

Вот так просто и элегантно предположение, построенное на допущениях, превращается у них в факт. Какая ловкость рук! Совсем без "мошенства" однако не обошлось.

Дары бирманского янтаря

-

26.05.2025Листоблошки времен динозавров обладали гофрированным хоботком и плоским теломГригорий Иванов • Новости науки

26.05.2025Листоблошки времен динозавров обладали гофрированным хоботком и плоским теломГригорий Иванов • Новости науки -

20.12.2018Оса-прыгун из бирманского янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

20.12.2018Оса-прыгун из бирманского янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

-

29.11.2018Древнейшие личинки муравьиных львов найдены в бирманском янтареАлександр Храмов • Новости науки

29.11.2018Древнейшие личинки муравьиных львов найдены в бирманском янтареАлександр Храмов • Новости науки

-

21.09.2018Двойники бабочек из бирманского янтаря отличаются от каллиграмматид, известных по каменным отпечаткамАлександр Храмов • Новости науки

21.09.2018Двойники бабочек из бирманского янтаря отличаются от каллиграмматид, известных по каменным отпечаткамАлександр Храмов • Новости науки

-

12.09.2018Древний «тараканомуравей»Александр Храмов • Картинки дня

12.09.2018Древний «тараканомуравей»Александр Храмов • Картинки дня

-

21.08.2018В бирманском янтаре найден древний жук-опылитель мелового периодаАлександр Храмов • Новости науки

21.08.2018В бирманском янтаре найден древний жук-опылитель мелового периодаАлександр Храмов • Новости науки

-

21.05.2018Мастер маскировки из мелового янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

21.05.2018Мастер маскировки из мелового янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

-

18.04.2018«Чужие» из янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

18.04.2018«Чужие» из янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

-

08.02.2018«Хвостатый» паук из янтаря — переходное звено эволюцииАлександр Храмов • Новости науки

08.02.2018«Хвостатый» паук из янтаря — переходное звено эволюцииАлександр Храмов • Новости науки

-

20.12.2017В бирманском янтаре обнаружены клещи, пившие кровь динозавровАлександр Храмов • Новости науки

20.12.2017В бирманском янтаре обнаружены клещи, пившие кровь динозавровАлександр Храмов • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Женское растение саговника поникающего (Cycas revoluta) рядом с одной из гостиниц в Черногории. Фото автора