Инверсии магнитного поля Земли могут быть связаны с субдукцией литосферных плит

За время существования Земли северный и южный магнитные полюса неоднократно менялись местами. Выяснение причин этого явления — одна из важнейших задач ученых-геофизиков, занимающихся проблемами палеомагнетизма. В новом исследовании обосновывается связь между движением литосферных плит, тепловыми потоками в мантии на границе с ядром и частотой смены земных полюсов.

Магнитное поле Земли все время меняется. В частности, магнитные полюса постоянно движутся, причем это происходит на разных масштабах времен и расстояний: есть суточные почти циклические блуждания и случайный дрейф, который хорошо заметен на промежутках в месяцы и годы (эти смещения измеряются десятками километров, подробнее об этом см. задачу Блуждающий магнитный полюс). А периодически магнитное поле Земли и вовсе меняет свою полярность: северный и южный магнитные полюса меняются местами. Информация об изменениях полярности — инверсиях магнитного поля — зафиксирована в горных породах и рудах, содержащих ферромагнитные минералы (магнетит, гематит, титаномагнетит), сохраняющие остаточную намагниченность, которая «сохраняет» информацию о состоянии магнитного поля Земли на момент формирования этих пород. Изучение остаточной намагниченности в разновозрастных породах является основанием для составления временной шкалы инверсий магнитного поля.

Предполагается, что в момент смены полярности напряженность магнитного поля резко падает, исчезает магнитная защита нашей планеты от потока ионизированных частиц, идущих от Солнца — солнечного ветра. После смены полярности прежняя напряженность магнитного поля восстанавливается по геологическим меркам очень быстро — за первые десятки тысяч лет. Но этого времени вполне достаточно, чтобы на Земле погибло все живое. Инверсии магнитного поля рассматриваются в качестве одной из вероятных причин эпизодов массовых вымираний. Инверсий в истории Земли, конечно, было намного больше, чем эпизодов массового вымирания, но такая гипотеза тоже имеет право на жизнь. В частности, исчезновение динозавров в конце мелового периода совпадает с инверсией магнитного поля.

Практически единственной гипотезой, объясняющей природу магнитного поля Земли, до сих пор является так называемая теория геодинамо, согласно которой магнитные поля порождаются неравномерностью вращения внутренней и внешней частей металлического ядра Земли. Подробно о механизме этой модели рассказано в новости Предложено простое объяснение инверсии магнитных полюсов Земли («Элементы», 14.05.2009). Хотя теория геодинамо практически безальтернативна, она вызывает массу нареканий. В частности, исходя из классической магнитогидродинамики, динамо-эффект со временем должен затухать, а ядро планеты — остывать. В любом случае, точного понимания механизмов, благодаря которым Земля поддерживает эффект самогенерации магнитного динамо вместе с наблюдаемыми особенностями вроде инверсии магнитного поля до сих пор нет.

В ближайший к нам период геологической истории инверсии магнитного поля (переполюсовки), происходили в среднем четыре раза за миллион лет. Последний раз, судя по всему, это произошло около 780 тысяч лет назад. А сто миллионов лет назад был период, когда поле оставалось в одной полярности почти 40 миллионов лет. За всю историю планеты произошло, по крайней мере, несколько сотен инверсий магнитного поля. До сих пор в периодичности смены полюсов ученые не могли обнаружить никакой закономерности, и это процесс считался стохастическим.

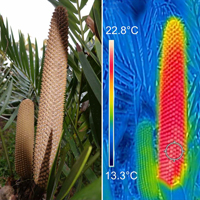

Группа ученых из университетов Ливерпуля, Ланкастера и Осло под руководством профессора Эндрю Биггина (Andrew J. Biggin) предложила свой взгляд на природу смены магнитных полюсов Земли (рис. 1). Цифровая модель, построенная авторами, показывает, что периодичность магнитных инверсий, колеблющаяся в пределах от 30 тысяч до нескольких десятков миллионов лет, зависит от изменений теплового потока на границе мантии и ядра, что, в свою очередь, напрямую зависит от скорости глобальной субдукции (потока субдукции, subduction area flux, SAF) — площадь погружающихся в мантию литосферных плит за единицу времени в масштабах планеты. Скорость глобальной субдукции была взята исследователями из глобальных тектонических моделей и скорректирована на основе анализа косвенных геологических данных, таких как возрастное распределение обломочного циркона и изотопные составы стронция в осадочных породах.

Периоды активного накопления обломочного циркона в осадочных комплексах древних континентальных окраин указывают на периоды активизации островодужного вулканизма, интенсивность проявления которого напрямую связана со скоростью субдукции (погружения океанической литосферной плиты под континентальную). Что касается изотопного состава стронция в морских осадочных породах, то пониженные отношения 87Sr/86Sr указывают на более активное поступление мантийного материала при интенсивном разрастании новой океанической коры в срединно-океанических хребтах, что также косвенно указывает на периоды высокой скорости глобальной субдукции.

Оценка в рамках модели была проведена для периода от наших дней вплоть до раннего палеозоя, то есть на весь период фанерозоя.

Данное исследование является своего рода пионерским — никто ранее не пытался собрать из разных источников данные по глобальным скоростям субдукции и сопоставить их со шкалой палеомагнитного датирования, составленной на основе анализа остаточной намагниченности в разновозрастных вулканических и осадочных породах для всего фанерозоя. Сложность, не дававшая возможность провести такие исследования ранее, заключалась в том, что отсутствовали данные о скорости глобальной субдукции в палеозое, так как океаническая кора, относящаяся к этому периоду времени, на поверхности Земли практически не сохранилась. То есть нечего было сравнивать с палеомагнитными данными.

Только совсем недавно были разработаны так называемые полноплитные тектонические модели (full-plate tectonic models, см., например, статьи M. Domeier, T. H. Torvsik, 2018. Full-plate modelling in pre-Jurassic time; C. Verard et al., 2015. Geodynamic evolution of the Earth over the Phanerozoic: Plate tectonic activity and palaeoclimatic indicators — так называемая модель V15; K. J. Matthews et al., 2016. Global plate boundary evolution and kinematics since the late Paleozoic — модель M16). Эти модели, учитывающие границы всех литосферных плит — и континентальных и океанических, — а не только континентальных, как это было в предыдущих тектонических моделях, позволили произвести реконструкцию толщины и возраста океанической литосферы доюрского времени, а также скорости ее погружения в мантию.

В результате выяснилось, что между потоком субдукции и частотой инверсий магнитного поля существует положительная корреляция с временным лагом в 120–130 млн лет (рис. 2).

Рис. 2. Временной график изменения потока субдукции (SAF), рассчитанного на основе моделей М16 (a) и V15 (b). Синим показан поток субдукции (км2 в год) с временным сдвигом на 120 млн лет (a) и 130 млн лет (b); красным — темп смены полюсов (количество инверсий магнитного поля Земли за 1 млн лет). Рисунок из обсуждаемой статьи в Tectonophysics

Существующие сейсмотомографические модели (геофизические модели, основанные на «просвечивании» Земли с помощью сейсмических волн), предполагают, что субдуцирующей (погружающейся) литосферной плите требуется 150–300 млн лет, чтобы достичь границы мантии и ядра. Авторы считают, что за 120–130 млн лет литосферная плита древней океанической коры уже погрузится до глубины, достаточной для того, чтобы нарушить температурное равновесие глубинных оболочек Земли. В качестве обратной реакции, компенсирующей охлаждающий эффект на границе мантии и ядра, возникнет резкое увеличение притока жидкого железа из центральной части ядра к его периферии, в зону внешнего ядра. Как уже говорилось, согласно существующим воззрениям, именно внешнее ядро — вернее динамо-механизм, связанный с конвекцией жидких металлов в этой зоне, — создает магнитное поле Земли. Поэтому смена направлений потоков жидкого железа внутри внешнего ядра может вызвать инверсию магнитного поля Земли.

Тепловая конвекция в жидком внешнем ядре — это отдельная от мантийной конвекции термодинамическая система. Внутри Земли как бы действуют два больших тепловых двигателя, разделенных границей ядро-мантия. Скорость конвекции и термодиффузии во внешнем ядре на несколько порядков выше, чем в нижней мантии, но именно мантийная конвекция доставляет к внешней границе внешнего ядра более холодный материал с поверхности, являясь ключевым фактором теплового воздействия на процесс геодинамо. Последние результаты цифрового моделирования геодинамо (P. Olson, H. Amit, 2014. Magnetic reversal frequency scaling in dynamos with thermochemical convection) показали, что магнитные инверсии происходят тем чаще, чем выше скорость и гетерогенность теплового потока в мантии на границе с ядром, приводящего к его охлаждению. А важнейшим драйвером конвекции в мантии являются холодные литосферные плиты, погружающиеся вдоль активных континентальных окраин. Эти плиты могут тормозиться в верхней или средней мантии, но, в конечном счете, опускаются через нижнюю мантию до ее границы с ядром, о чем свидетельствует продолжение сейсмических аномалий быстрых сейсмических волн вплоть до границы мантии и ядра.

Результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на динамические связи между процессами, происходящими на поверхности Земли, на границе ядра и мантии и в верхнем ядре, связывают в рамках единой геодинамической модели субдукцию, мантийную конвекцию, тепловую эволюцию нижней мантии и процессы геодинамо в ядре, определяющие полярность магнитного поля Земли.

Источник: Mark W. Hounslow, Mathew Domeier, Andrew J. Biggin. Subduction flux modulates the geomagnetic polarity reversal rate // Tectonophysics. 2018. DOI: 10.1016/j.tecto.2018.05.018.

Владислав Стрекопытов

-

Очередной пример постоения модели-гипотезы на основе другого дискуссионого не подтвержденного предположения: о существовании конвекции - возможности погружения легкого материала плотностью 2,7-3,4 в более плотную мантию плотностью до 5,6 г/см3 (сравните лед 0,9 и воду 1,0).

Исходить можно из магматического подъема дна, например, Тихого океана, со сползанием океанической коры к бортам и погребением в процессе наполнения котловины (Хаин, Ломизе: При образовании Тихий океан мог представлять из себя воронку диаметром до 10-18 тыс.км и глубиной до ядра).

Посему, может лучше обсудим альтернативные гипотезы мантийной конвекции?-

Существует чудесная традиция проверять предположения с помощью экспериментов.

Самое смешное претворение она получила при проверке гипотезы возникновения жизни, помните - когда в колбу налили смесь черт-те чего, трясли, кипятили, охлаждали и пускали туда электрические искры, после чего нашли внутри будто бы полторы молекулы какого-то эфира, посчитав, что -ура - все это доказывает возможность (или даже неизбежность?) возникновения жизни на Земле...

Так вот, реальная модель земного шарика с круговертью в нем токопроводящих тяжелых и перемешивающихся конвекционно вязких жидкостей была бы оч хороша для подтверждения гипотез устройства планеты нашей - отчего нет таких экспериментов? Было бы оч занятно)

Все-таки компьютерное моделирование слишком напоминает фантазирование и художественную, малонаучную деятельность, вроде лепки скульптур из пластилина.)

Жду, когда эти опыты проведут вживе. Никак не дождусь) -

Ну, шарик вам никто не смоделирует по понятным причинам, а вот отдельные кусочки вполне моделируют. Например, https://www.solid-earth.net/2/35/2011/se-2-35-2011.pdf

-

-

Очень хорошее сравнение конвекции в средах одинакового состава с градиентом по температуре и плотности - в атмосфере и мантии сферических вращаюхся форм.

Но плиты уже не являются частью "жидкой" мантии, они претерпели необратимые изменения, стали инородно жесткими к пластичной мантийной массе (возможно сравнение со шлаком на поверхности расплава, либо опять с водой и льдом). Для конвекции плиты должны снова стать мантией - повысить пластичность, температуру, плотность, содержание газов и воды (но тогда какие это плиты, да и к чему такие усилия?).-

Мантия нигде не жидкая (как правило, иначе бы через нее не шли поперечные волны), ее вязкость непомерно больше чем вязкость того же льда под давлением. А плиты да, жесткие (или точнее хрупкие) потому и соскальзывают в мантию большей частью "бочком" вместо того чтобы проваливаться прямо вниз.

-

Уважаемый Котурникс 19! Поясните, пожалуйста, мысль о связи между вязкостью и способностью/неспособностью сопротивляться поперечным/продольным волнам.

Я никогда не задумывался о том, что направление волн зависит от вязкости. Интуитивно казалось, что направление волн от кристаллической рештки должна бы зависеть или от волокнистости/слоистости какой-либо...-

-

Я как-то раз в детстве ещё запутался в этом вопросе и с тех пор не распутаюсь никак: обычные волны в ванне, по поверхности которые бегут когда внучка ладошкой по воде хлопнет - это же поперечные?

По жидким в-вам бегут прекрасно такие... Разъясните запутавшемуся гуманитарию это поперечно-продольную волновую фигню?-

Обычные волны в ванне - действительно поперечные. Но поперечные волны в жидкости возможны только вблизи ее границы, и связаны с колебаниями этой границы. А в твердых телах - во всей толще.

-

А отчего же цунами? Там ведь размер волны меняется от изменения толщины водяного слоя, чем ближе дно - тем волна выше становится. Это у меня в голове как-то связывается с мыслью о том, что волны поперечные в жидкости - не только на поверхности, но и толще всей не чужды.

Как видите, запутаться мне куда легче, чем разобраться)-

Цунами проходит по всей толще, но как продольная волна; поперечную составляющую ("выше") волна приобретает только по мере приближения к поверхности. Поэтому в глубоком океане цунами имеет малую высоту - основная энергия проходит вдали от поверхности. Чем мельче - тем большая доля энергии вблизи поверхности.

-

Извините, что поздно среагировал, но полученное мною образование не позволяет согласится с Вами.

Волны в жидкости все продольные. Колебания (и в цунами тоже) - это движение по замкнутой траектории. Грубо - по кругу.

Поперечные колебания - это когда кристалл вы тяните вбок (относительно направления распространения волны) и следующие слои тоже тянутся вбок за счет межмолекулярных связей в твердом теле. В жидкости так не происходит. Она лишь слегка, за счет вязкости и текучести, смещает близлежащие слои.

Именно поэтому отсутствие поперечных волн признак отсутствия твердотельного ближнего порядка. Имеем дело с газом или жидкостью.

И да, цунами - это солитон. Нелинейная уединенная волна. Образуется при неравномерной диссипации энергии движения. Передовая подошва волны тормозится сильнее горба и задней поверхности.

-

-

-

-

-

-

-

-

Как-то так.

-

Кеннет: "Общепринятая теория мантийной конвекции неприменима к движению океанических плит" - океанические плиты движутся быстрее подстилающей мантии.

Осторожней с википедией - большую часть статей пишут студенты первых курсов, хороший обзор - редкость. Причина - статьи не оплачиваются, поэтому специалисты не тратят время.-

-

Не собираюсь спорить, но допускаю, что если бы статьи в Вики оплачивались (и соответственно рецензировались для оценки стоимости - целесообразности оплаты), была бы конкуренция и возможно качество.

-

Качество вики резко упало бы, если бы за это платили бы деньги. Сейчас вики пишут ради того чтобы сделать хорошую статью те, кто хочет сделать статью. А при оплате будет писанина ради денег, лишь бы пихнуть побольше всего, и не важно, знаешь это или нет. Будет уровень типичных журналов, которые в массе своей очень желтые в сравнении с вики.

-

Да, не панацея. Проблема с объективными обзорными статьями, где бы рассматривались обоснования различных гипотез, на основе которых построены общепринятые теории, а также альтернативные гипотезы, их сравнение, плюсы и минусы.

Большинство статей однобоко. Было бы неплохо, если бы в скобках после слов "общепринятая теория" добавляли - построенной на основе дискуссионного предположения (типа запрещена в РФ).

-

-

-

-

-

>"океанические плиты движутся быстрее подстилающей мантии."

Какими фактами доказывается столь необычное утверждение?

Особенно учитывая, что прямых способов измерить движение подстилающей мантии пока нет. А теория мантийной конвекции, как подтверждает Ваша же цитата, является сейчас общепринятой.-

- Плиты могут двигаться, даже если они ни с одной стороны не граничат со срединно-океанским хребтом, следовательно, расталкивание со стороны хребта – не единственная сила, приводящая плиты в движение.

– Плиты по обе стороны от Срединно-Атлантического хребта раздвигаются в разные стороны, несмотря на отсутствие нисходящих пластин на их краях, активные центры спрединга мигрируют, а иногда сталкиваются с зонами субдукции. При этом океанские плиты движутся быстрее, чем подстилающая их мантия – новейшие исследования в области термодинамики приводят к выводу, что классическая теория мантийной конвекции по ряду причин здесь неприемлема.

Кеннетт Дж.П. Морская геология. в 2-х томах. / Пер. с англ. – Москва: Мир, 1987. – 397; 384 с.-

То есть научный источник по этому вопросу имеется, но объяснения или обоснования там не указано.

Учитывая, что прямых способов измерить движение подстилающей мантии пока нет - утверждение "океанические плиты движутся быстрее подстилающей мантии" выглядит не более, чем гипотезой кого-то из ученых. Причем гипотезой 30-летней давности, противоречащей "классической теории мантийной конвекции".

-

-

-

теория "мантийной конвекции" (я пишу в кавычках потому что и та и другая - теории мантийной конвекции), или точнее теория "плиты увлекаются конвекцией" так же умозрительна как и теория того что плиты создают конвекцию, ее точно так же никто напрямую не проверял да и не мог проверить; а популярной т.е. "общепринятой" она стала просто по воле случая - когда на заре развития тектоники кто-то набросал примерную картинку того как это может быть, а остальные приняли ее за истину в последней инстанции не смотря на довольно противоречивую логику и физику такого механизма. Если что, это не я придумал а вычитал вот тут www.mantleplumes.org/WebDocuments/HamiltonDriving2007.pdf

хотя не знаю, не со всеми моментами этой концепции я бы согласился хотя это и не важно.

-

Да госпиди! Кусок льда на поверхности воды не утонет никогда, если будет плавать сам по себе. Но если подсунуть под него колесо, привязать лед к ободу и начать вращать, то за милую душу менее плотное утонет в более плотном. Литосф.плита погружается внутрь более плотного мантийного вещества принужденно.

-

Простые расчеты показывают, что в этом случае к куску "льда" (океанической коры) придется привязать кусок железа значительно больший, чем объем куска (плиты).

Можно поподробнее о механизме принуждения: в случаях с торошением при ледоходах это не работает - лед почему-то не затягивает вместе с водой под преграды.-

>в случаях с торошением при ледоходах это не работает - лед почему-то не затягивает вместе с водой под преграды.

Вода жидкая. Трение льда о нее ничтожно. Затягивать может только прикрепленная масса.

>расчеты показывают, что в этом случае к куску "льда" (океанической коры) придется привязать кусок железа по объему значительно больший, чем объем куска (плиты).

А что за расчеты?

Кстати, кора легче мантии не "в 2 раза". Средняя плотность материковой коры 2.7 г/см3, океанической - 3 г/см3, верхней мантии - оценивается как 3.3 г/см3.

С другой стороны, объем погружающейся мантии действительно значительно больше объема погружающейся коры.-

Расчетная плотность коры нижней мантии до 5,66 г/см3, что более чем в 2 раза больше, чем 2,7 (2,7*2=5,4). Далее (2,7+7,8)/2=5,25, а надо больше 5,66.

-

Понятно.

Но это - предполагаемая плотность НИЖНЕЙ мантии на границе с ядром.

То есть некоторые геологи предполагают, что под давлением вещество мантии сжимается от ~3.3 г/см3 (вверху) до ~5,66 г/см3 (внизу). До какой плотности при этом сжимается вещество земной коры - неизвестно.-

-

Точно так же, как и в атмосферной циркуляции - сжимается в процессе погружения. Предварительного сжатия не требуется.

-

-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83

%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%8 1%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B 3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0% BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B ("Условие возникновения конвекции")

https://en.wikipedia.org/wiki/Mantle_convection

Но, имхо, сам факт атмосферной циркуляции уже показывает возможность подобного самопроизвольного перемешивания при огромной разнице плотностей сверху и снизу.

-

-

Кроме архимедовой силы существуют силы трения.

При оползнях листы пенопласта, деревья замечательно погребаются под слоями земли.

Что до движения литосферных плит со скоростью выше подстилающей мантии - тут раздался резкий запах перпетуум мобиле.-

1-й абзац - с оползнем соглашусь, но не уверен, что применима к ковекции. В случае оползня кроме трения нужно учесть давление падающей сверху земли.

Я пытаюсь привлечь внимание к альтернативе конвекции - наддвигу-наползанию контнентальной литосферы на океаническую магматическую котловину, что трактуется исключительно как подныривание котловины под континент.

2-й - насчет запаха - надо покопаться в первоисточниках, на которые ссылается Кеннет: такой специалист не мог взять подобное с потолка, тем более что это противоречит общепринятым представлениям и вызывает подозрения в ереси.-

Бытовая логика лично мне говорит, что конвекция запросто может утащить с собой на дно все, что плавало сверху по элементарно простой причине: По причине большой вязкости и "липкости" конвектирующей жижи: к ней прилипнет всякое - и легкое и тяжелое - и будет увлечено массами ползущей "каши" туда, куда эта вязкая и липкая каша движется. Невзирая на легкость прилипшего)

А на счёт несоответствия скорости плит и жижи под ними - аналогию вижу в изменяющихся на мыльном пузыре радужных рисунках: как лёд на реке, так и плиты обсуждаемые могут запросто иметь собственные (от соударений возникшие, например) векторы движения, кои вовсе не обязаны совпадать с текущей под ледяными глыбами водой

То есть говорить об утонутии, наползалинии, опережении или запаздывании по отношению к низшим слоям и т.д., как об единственном всеобъемлющем принципе - легко и безответственно, ибо все эти процессы не исключают друг друга и запросто могут сосуществовать. Не исключая ни один из перечисленных, как и иных каких-то.

Кто сказал нам, что разобраться в процессах будет легко?)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) тонет ли океаническая плита

2) почему она тонет, и

3) тонет ли она до самого ядра.

---

1) - насколько мне известно, факт сдвигания и "утопания" плит подтвержден множеством прямых и не прямых наблюдений и может на данный момент считаться фактом.

2) это уже инерпретация, но вроде бы тут тоже более-менее все однозначно - потому что она холоднее а значит немножко плотнее чем подлежащая астеносферная мантия (тонет замечу не кора, а вся литосферная плита толщиной в сотню километров). Насчет континентальной плиты - она ее никуда не сдвигает, океаническая литосфера сама тонет а континент только пододвигается на освобождающееся место.

3) а вот тут не все однозначно. Вроде-бы большинство принимает гипотезу утопания плит до самого ядра, но есть и меньшинство геологов имеющих иное мнение. Они указывают что прямых доказательств что плиты тонут до самого ядра - нету, в отличие от доказательств что плиты тонут вообще; и тут получются варианты - кто-то верит во всемантийную конвекцию, кто-то в послойную ил в комбинированный вариант где может в зависимости от условий иметь место и мелкая и глубокая конвекция.

-

Обсуждая тектонику плит хорошо бы думать о мантии как о некоем подобии ледника - ледник течет, но он же твёрдый, изо льда! И ледник может двигать целые скалы, отрывать куски скального грунта и далее айсберги могут переносить этот скальный материал по морю (читай - камень плавает в воде). Мантия, полагаю, ещё твёрже, так что аналогия со льдом на воде не очень верна.

Как минимум частично плита плавится в месте погружения, возникают вулканические цепи, там где лёгкие фракции всплывают. Что часть плиты увлекается нисходящим потоком и "вынужденно" погружается - ну почему бы и нет... -

1) лично кем-либо "утопление" может считаться фактом, но пока не предположение не доказано, фактом не является, и даже теорией не может быть. Как минимум необходимо аргументированно опровергнуть альтернативные гипотезы.

2) падение температуры не приводит к повышению плотности материала - простой пример это опять вода и лед.

3) нет доказательств, что плиты тонут вообще - это предположение, основанное на трактовке наблюдаемых геологических структур. Но существуют аргументированные альтернативные объяснения указанных наблюдений.-

1) вообще-то пододвигание и утопление как минимум в астеносферу под литосферой уже доказано. Сдвигание подтверждено прямыми наблюдениями, опускающиеся слэбы прослеживаются по землетрясениям и сейсмичному зондированию до некоторой глубины, порядка сотен километров. Плюс множество непрямых геохимических и палеотектонических доказательств, хотя я наверное не так хорошо знаю какие они есть. В любом случае, мне кажется что факт подныривания уже подтвержден на 100%, и по-моему отрицать его это примерно как отрицать шарообразность земли. Можно говорить что тектоника плит не вполне однозначна или даже известна в отношении того что происходит в глубине мантии, и деталей того почему это все вообще движетс, или механизмов тектоники в былые эпохи когда геохимические данные показывают что стиль тектоники отличался - но нынешняя тектоника с утопанием плит может считаться доказанной. Я лично не могу представить себе данные которые могли-бы ее опровергнуть. Разве что мировой заговор архонтов с планеты нибиру - но навряд ли они позволят хоть кому-то доказать свое существование.

2) Приводит почти всегда - лёд и вода это редкие исключения.

3) есть наблюдение того что плиты сдвигаются, при этом горы не образуются - а значит они должны либо тонуть, либо улетать в небеса. Какие еще нужны доказательства?-

1) представьте наддвигание континентальной литосферы на магматическую котловину Тихого океана.

2) другой менее распространенный пример - глина и керамика.

3) см.п.1-

-

Например, вязкая жесткая толстая плита Ю.Америки наползает на кольцевую магматическую котловину Тихого океана, подминая под себя пластичный расплав мантии и тонкую океаническую кору.

В этом случае океаническая кора и мантия неподвижны (субдукции нет), и движется континентальная литосфера-тектоносфера.

А выглядит и трактуется как подныривание мантии и океан.коры - как субдукция.-

Вам же уже объясняли, что уход океанической коры под углом доказан экспериментально до сотен километров.

От себя добавлю, что плоское подныривание твердой океанической плиты под такую же континентальную - это же огромные силы трения без прослойки более текущей астеносферы в классическом варианте. На сухую дерёте! Как говорил наш лабораторный техник: "все что трется, должно смазываться".-

Не объясняли, а утверждали. Пожалуйста поподробнее про экспериментальные доказательства, со ссылками, и почему данное наблюдение нельзя трактовать как наддвиг континентальной на магматическую океаническую котловину?

Смысл дополнения недопонял. Совсем. Если не трудно, поясните.-

> наддвигание континентальной литосферы на магматическую котловину океана.

>океаническая кора и мантия неподвижны (субдукции нет), и движется континентальная литосфера-тектоносфера.

Это и есть первоначальный вариант гипотезы Вегенера. И он был отвергнут на основании количественных расчетов. Твердость коры оказалась слишком большой ("все что трется, должно смазываться"), а тянущая сила - слишком малой (она пропорциональна площади сечения, перпендикулярного движению).

Именно из-за количественной неосуществимости такого процесса геологи так долго не верили в движение континентов. Представление о толстых плитах возникло позже.

См. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82#%D0%98%D1% 81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0 %B8%D0%B8

-

-

-

НЯЗ, образование гор в зонах поддвига андийского типа примерно этим и объясняют. Типа, океанская плита не проваливается сразу в глубину а некоторое время тянется под наддвигающейся континентальной литосферой, вздымая на ней горы из-за зацепления из-за трения океанской плиты под континентальной. Мне лично не понятно почему иногда океаническая плита так себя ведет, и я не знаю есть ли на этот счет у геологов складная теория. Ясно только, что субдукция андийского типа - таки в меньшинстве и не является в этом смысле "типичной".

-

Только надо добавить, что "некоторое время тянется" обозначает уход вниз под углом в 35-40 градусов. Это никакой не "надвиг" предыдущего оратора. И то, огромные силы трения громоздят Анды и Гималаи.

Плита, отдельная от мантии - это довольно условно. Да, менее вязкая астеносфера ввиду падения давления за это. Но плита - это скорее внешняя часть мантийной циркуляции. Так сказать, слой ржавчины и окалины. Никуда она не тонет, а просто погружается вслед за вращающимся мантийным валом.

Аналогия со льдом, плавающим в воде, ужасно не подходяща. Скорее, это засохший верхний слой бурлящего селя, который может провернуться и поглотить участок поверхности, выставив другой.

-

-

-

-

-

-

Но инверсии в смысле инверсий географических полюсов опасны для наземных животных (включая нас с Вами) "библейскими" потопами из-за разницы экваториального и полярного радиусов Земли (примерно 22 км).

Земное ядро ассиметрично - с одной стороны, в западном полушарии, подплавляется, а в восточном на нём кристаллизуется железо. Получается термобатарейка, от восточного выступа к западной "яме" текут токи, по линиям минимального сопротивления. Ток вроде небольшой, около ампера на квадратный метр сечения, но выделяет тепло, из-за чего проводящий канал увеличивает сопротивление и дрейфует, вызывая смещение полюсов.

Инверсии возможны по двум механизмам: уменьшение электрического потенциала "батарейки", когда магнитное поле спадает, а через много тысяч лет формируется вновь, и пробой, формирование нового электропровода с противоположным направлением тока. Тогда новый канал сначала отнимает ток у прежнего (формируя вторую пару полюсов), пока более длинный канал не отомрёт совсем, и появятся полюса совершенно в другом месте.

-

Поддерживаю. Также не рассматривается вариант инверсии земной коры (географических полюсов), которая тоже будет сопровождаться изменением магнитных полюсов на поверхности коры.

Судя по древним источникам (Библейский потоп, шумеры, индейцы), такая инверсия происходит за 7-40 суток, т.е. по геологическим меркам мгновенно (бесследно).

-

Никто про свободную конвекцию и не говорит. Термин "конвекция", который относится к жидкостям и газам, в применении к динамике мантии только путает. Надеюсь против движения плюмов Анфилогов не пишет разоблачения? Если плюмы движутся вверх, что-нибудт и как-нибудь должно двигаться вниз?

Или тут всплывает сюрреалистическая картина распухающей Земли?

Последние новости

Рис. 1. Взаимодействие между погружающимися литосферными плитами (slab), процессами, происходящими на границе ядра и мантии, возникновением потоков во внешнем ядре (outer core) и магнитным полем Земли. Согласно новой теории, остатки литосферных плит, достигнув границы внешнего ядра Земли, охлаждают некоторую область вокруг себя, что приводит к изменениям в конвективных потоках вещества. Рисунок с сайта news.liverpool.ac.uk