Новооткрытый жгутиконосец проливает свет на раннюю эволюцию эукариот

В ходе изучения простейших, обитающих на тропических кораллах, международный коллектив биологов обнаружил необычного жгутиконосца, получившего название Ancoracysta twista. Генетический анализ показал, что анкорациста представляет собой отдельную, рано ответвившуюся группу эукариот, заслуживающую ранга царства. Особенностью анкорацисты является большое число белок-кодирующих генов в митохондриальном геноме. Сравнительный анализ митохондриальных геномов анкорацисты и других эукариот привел авторов к выводу, что быстрая редукция митохондриального генома и перенос генов из митохондрий в ядро происходили не только на самых ранних этапах эволюции эукариот — до разделения основных эволюционных линий, но и после, причем процесс этот шел параллельно и независимо в разных группах.

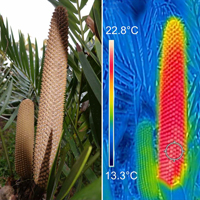

Денис Тихоненков и Александр Мыльников из Института биологии внутренних вод Российской академии наук совместно с коллегами из Канады, США, Великобритании и Швеции описали необычного хищного жгутиконосца, обнаруженного ими в ходе изучения простейших, обитающих на тропических кораллах. Существо получило название Ancoracysta twista. Передвигается анкорациста при помощи двух жгутиков разного строения: переднего с тонкими ворсинками у основания и заднего с боковой лопастью (рис. 1, G), помещающегося в продольной борозде на вентральной стороне жгутиконосца. Самой примечательной морфологической особенностью анкорацисты являются своеобразные экструсомы (так называют стрекательные органеллы, выбрасывающие свое содержимое наружу в ответ на раздражение), в поперечном разрезе напоминающие барабан семизарядного револьвера, а в продольном — странный гибрид амфоры и якоря (рис. 1, I–L). Скорее всего, анкорациста использует свои экструсомы, чтобы обездвиживать добычу — других одноклеточных эукариот.

Строение клетки A. twista, с одной стороны, уникально, с другой — отдельными чертами напоминает некоторых редких и слабо изученных одноклеточных эукариот, таких как Colponemida, Jakobida и Cryomonadida.

Давно прошли те времена, когда биологам приходилось в подобных случаях долго ковыряться в морфологии и биохимии новооткрытого существа, чтобы выяснить хотя бы приблизительно его родственные связи. Сейчас все решается быстро при помощи секвенатора.

Впрочем, последовательности генов рибосомной РНК, наиболее широко применяемые в систематике, не дали внятного ответа на вопрос о систематическом положении анкорацисты. Получилось, что она будто бы вообще никому из известных эукариот не родня. Тогда авторы пошли более долгим путем: выделили из клеток РНК, отсеквенировали транскриптом и получили последовательности 201 консервативного белок-кодирующего гена, по которым ранее были установлены родственные связи крупных таксонов («супергрупп») эукариот. Но даже это не помогло отнести анкорацисту к какой-либо известной группе. Пришлось признать, что анкорациста представляет собой отдельную, рано обособившуюся ветвь эукариот — самостоятельную супергруппу или царство. Возможно, она является дальним родственником гаптофитов (Haptophyte) и центрохелид (Centrohelid), но в этом нет полной уверенности. Ясно лишь, что ни к одной из описанных ранее ветвей эволюционного дерева эукариот она не принадлежит.

Важной особенностью анкорацисты является крупный (52,7 тысяч пар оснований) митохондриальный геном с внушительным репертуаром генов: 47 консервативных белок-кодирующих, 3 гена рибосомных РНК и 25 генов транспортных РНК, способных декодировать все кодоны митохондриального генома. Лишь у очень немногих эукариот в митохондриальном геноме еще больше генов, чем у анкорацисты (а именно, у якобид и Diphylleia, см.: R. Kamikawa et al., 2016. Group II Intron-Mediated Trans-Splicing in the Gene-Rich Mitochondrial Genome of an Enigmatic Eukaryote, Diphylleia rotans), причем эти организмы вовсе не родственны анкорацисте.

Еще один необычный факт состоит в том, что в митохондриальном геноме анкорацисты закодировано четыре белка, входящие в состав древней бактериальной системы созревания цитохрома С (J. M. Stevens et al., 2011. Cytochrome c biogenesis System I), в то время как в ее ядерном геноме закодирована холоцитохром-С-синтаза (holocytochrome-c synthase), выполняющая ту же функцию у большинства эукариот. Считается, что изначально у эукариот была бактериальная система производства цитохрома C (сохранившаяся у некоторых архаичных форм), которая потом была заменена новой, эукариотической. Анкорациста — единственный известный организм, у которого обе системы присутствуют одновременно. По-видимому, это некое промежуточное, «избыточное» состояние, когда новая система уже приобретена, а старая еще не утрачена. Сравнение генов холоцитохром-C-синтазы анкорацисты и других эукариот показало, что эти гены, по-видимому, передавались от одних групп другим путем горизонтального переноса.

Наличие у анкорацисты крупного митохондриального генома с большим числом генов побудило авторов провести дополнительные исследования, чтобы получше разобраться в том, как на ранних этапах дивергенции эукариот шел процесс редукции митохондриального генома и переноса генов в ядро. Для этого авторы получили митохондриальные геномы двух других «рано ответвившихся» (deep-branching) групп, Picozoa и Colponemida, а также заново проанализировали уже известные геномы, воспользовавшись новыми методами поиска генов в нуклеотидных последовательностях. До сих пор специалисты надеялись, что по размеру митохондриального генома можно хотя бы приблизительно судить о порядке ветвления главных эволюционных стволов — супергрупп эукариот. Так могло бы быть, если бы редукция митохондриального генома происходила в основном на ранних этапах эволюции эукариот и в этом процессе было мало параллелизмов. Тогда можно было бы ожидать, что чем раньше отделилась супергруппа от общего ствола, тем крупнее ее митохондриальный геном. Однако проведенный авторами анализ не подтвердил этих ожиданий. В частности, выяснилось, что предковые митохондриальные геномы по крайней мере девяти супергрупп были больше, чем считалось до сих пор. Распределение многих редких (то есть утраченных большинством групп) митохондриальных генов по супергруппам оказалось весьма мозаичным. При этом филогенетические деревья, построенные для этих генов, противоречат идее о частых горизонтальных переносах. Все это вместе говорит о том, что быстрая редукция митохондриальных геномов, начавшаяся на самых ранних этапах эволюции эукариот, продолжалась и после разделения предков современных супергрупп. Иными словами, значительная часть митохондриальных генов переселилась в ядро параллельно и независимо в разных супергруппах. Процесс этот был, по-видимому, во многом случайным: авторам не удалось обнаружить четкой связи между функцией генов и тем, как быстро и в какой последовательности они перемещались из митохондриального генома в ядерный.

Исследование показало, что науке, скорее всего, до сих пор не известны все дожившие до наших дней супергруппы эукариот. Найти новую «рано ответвившуюся» линию, радикально отличающуюся от всех известных, можно даже в таких доступных и, казалось бы, хорошо изученных системах, как микробные сообщества, ассоциированные с тропическими кораллами. Поиск и изучение подобных организмов сможет пролить новый свет на такие запутанные вопросы, как ранняя эволюция эукариот в целом и их митохондрий в частности. Например, изучение анкорацисты показало, что нельзя судить о порядке ветвления древнейшей (базальной) части эволюционного дерева эукариот по таким «многообещающим», как считалось, признакам, как наличие той или иной системы созревания цитохрома C и размер митохондриального генома.

Источник: Jan Janouškovec, Denis V. Tikhonenkov, Fabien Burki, Alexis T. Howe, Forest L. Rohwer, Alexander P. Mylnikov, Patrick J. Keeling. A New Lineage of Eukaryotes Illuminates Early Mitochondrial Genome Reduction // Current Biology. 2017. V. 27. P. 3717–3724. DOI: 10.1016/j.cub.2017.10.051.

-

Сергей Ястребов писал в ноябре аннотацию к теме о наличии бутылочного горлышка в появлении эукариот. Настоящий топик не противоречит этому утверждению? Вроде получается, что история митохондрий весьма бурная. Или речь об истории митохондриального генома после дефиле?

-

Вроде не противоречит. Речь идет об эволюции митохондрий после LECA (параллельная в разных группах). А до LECA, у неведомых "стволовых" эукариот, произошел быстрый перенос большинства генов в ядро.

-

Противоречит, и фундаментально!

В статье Ястребова идет речь о первичности митохондрий в процессе появления эукариот. Таким образом "быстрый перенос большинства генов (митохондрий) в ядро" совершенно невозможен. Ядра еще не существует.-

Также не вижу противоречий: бутылочное горлышко в появлении эукариот связывают в первую очередь с приобретением митохондрий, тогда как быстрый перенос генов митохондрий в ядро происходил (как утверждается в статье, независимо в разных группах эукариот) уже после формирования ядра.

-

Какой смысл имеет термин "бутылочное горлышко" для клетки у которой нет ядра, следовательно нет митоза и мейоза, полового размножения и пр.? Вы предполагаете, что археи, в которых завелись митохондрии(со своим отдельным генетическим аппаратом) образуют некое множество, способны эволюционировать как нечто целое (как вид для эукариотов)?

-

-

-

-

Последний общий предок всех _современных_ эукариот уже имел ядро. Это совершенно точно. А "быстрый перенос" мог происходить и у неведомой стволовой группы, после того, как эукариогенез был инициирован, но до возникновения общего предка всех современных групп.

-

Спрошу так: поскольку для "быстрого переноса" внутри клетки уже должен существовать некий везикулярный транспорт(а везикулы есть только внутри эукариот), то и сам эукариогенез мог состояться только после того, как некая группа прокариот научилась создавать везикулы?

-

Я не специалист в клеточной биологии, но мне кажется, что постановку этого вопроса надо поставить под сомнение. Вот с этого места: "поскольку для "быстрого переноса" внутри клетки уже должен существовать некий везикулярный транспорт". Это совершенно неочевидно. Бактерии прекрасно обмениваются генетическим материалом без всякого везикулярного транспорта (которого у них и быть не может), для этого есть целый ряд механизмов. А тут ведь, по сути, речь идет про обмен между двумя симбиотическими прокариотами - бактерией и археей.

-

Все возможно, просто мы должны учитывать вероятность. Кусок ген.материала, ушедший в среду без защиты, сработает в другом месте с определенной вероятностью. Небольшой. То же самое, но внутри некоей везикулы, должно повышать вероятность и приводить к стабилизации сигнала. Как-то так, если интуитивно...

-

-

-

-

-

Каждый верит по мере своей образованности. Древние греки верили, что Земля стоит, а солнце и звезды вращаются вокруг нее. Человек свою веру строит, опираясь на свои собственные знания. Те, кто не изучали генетику, верят, что все существа были сотворены и что от бога и женщины может родиться человек. Но если этот человек - мужчина, значит, у него есть у-хромосома, которая попала к нему от бога, и половина генов от этого бога. Если это бог, значит, бессмертен. Но в человеческом геноме множество генов, из-за которых наступает старение и в итоге смерть. Если у бога их нет, значит, геном бога и человека сильно отличаются, значит, это далекие виды, как же тогда скрещивание дало жизнеспособное потомство?

Трудно поверить в библейские мифы, если у тебя есть достаточное образование.-

Здешнюю публику сложно обвинить в необразованности. Наверное поэтому и верования у них соответственные, небиблейские. Очень интересно наблюдать.

Перенос генов в ядро - разве не удивительный образец научного мифа?-

Может быть, имеется в виду, что гены не физически переходили из митохондрий в ядро клетки, а в ядре возникали новые гены, которые давали те же белки что синтезировать гены митохондрий, а у тех потом эти гены отрофировались и исчезли за ненадобностью?

Ведь в ядре, как я понимаю, легко может накапливаться лишний и ненужный генетический материал, в то время как в бактериях (или в митохондриях) все ненужные гены уничтожаются отбором. Поэтому у бактерий (и митохондрий) такая маленькая ДНК?

-

-

Вот они - пробелы в философском образовании, в частности, в гносеологии. Наука образует сеть взаимосвязанных и, таким образом, взаимодоказывающих теорий. Мифологическому мышлению в науке осталось мизерное место. Посмотрите новость "Нервные клетки обмениваются РНК, упакованной в похожую на капсид ВИЧ оболочку". Вот до чего изощренно организован обмен генетической информацией! А тут делов-то всего - передать за сотню миллионов лет гены в собственное ядро.

-

-

Всё возможно, конечно:)

Но для этого нужно сразу два условия:

1) Эти изменения должны нести адаптивную функцию (иначе нет причин для параллелизма). Ныне изменения митогенома считаются случайными, и не видно доказательств обратного (скажем, учащенной замены определенного типа у близко проживавших гоминид, при отсутствии родства).

2) Параллелизм никогда не бывает 100%-ным. Параллелизм в одних частях митогенома должен сопровождаться сохранением предковых вариантов в других частях. Это сильно путало бы древо, снижало бы его расчетную достоверность. Вроде пока ничего подобного не отмечено (хотя, может, плохо искали?).

Таким образом, открытие Ancoracysta является сильным аргументом в пользу позднего приобретения митохондрий.

-

Пожалуй да. Я вообще на данный момент за поздние митохондрии. Сначала сложная система внутренних мембран, цитоскелет и везикулярный транспорт (у асгардахрей, скорее всего, это уже есть), потом половое размножение, митоз и мейоз, потом митохондриальный симбионт, и сразу после этого - взрывная дивергенция.

-

-

Ну а почему анаэробный гликолиз недостаточен?

Дрожжи, если не ошибаюсь, всё это отлично проделывают ныне и без кислорода?-

-

-

-

-

Что вы говорите! Чудеса! Это что ж получается - организм с 5 Мб и организм с 50 кб генома потребляют одинаковое количество ресурсов?

Чудеса!-

-

-

Совершенно верно. Количество "еды" (топлива) потраченное на выделение единицы энергии и общее количество "еды" (топлива), потребляемое клеткой - это разные понятия. Также, количество "еды" (топлива) потраченное на выделение единицы энергии и количество "еды" (строительный материал) потребляемой для строительства клетки и ДНК - это разные явления, как бузина и дядька.

Fangorn сказал вполне четко и однозначно "Митохондрии тратят в 20 раз меньше пищи при том же энерговыделении."

Т.е., речь идет о том, что для выделения равной единицы энергии при кислородном окислении органики (митохондрии) требуется меньше количества вещества (этой самой органики), чем при бескислородном окислении органики (брожение).-

Разные явления как бузина и дядька - это обсуждаемые вопросы и ваши комменты. Разве кто-то обсуждал на что тратятся ресурсы? Или вы просто решили блеснуть тонким пониманием вопроса, мол, часть ресурсов идет на производство энергии, а другая используется для построения компонентов системы?

Никто об этом конечно понятия не имеет и тут вы такой...

Кстати, а на каком топливе работает клетка, раз уж еду вы взяли в кавычки, а топливо нет?

Наверное, вы представляете себе какие-то моторчики, шестерни в клетке?

И это... Ну, в общем, изначально речь шла об энерговыделении, а вы про энергоемкость завели. Это немножко разные понятия. Как художник художнику...-

Так вы и совершили странную подмену и заговорили про ресурсы...

Fangorn "Митохондрии тратят в 20 раз меньше пищи при том же энерговыделении."

эцих_с_гвоздями "Что вы говорите! Чудеса! Это что ж получается - организм с 5 Мб и организм с 50 кб генома потребляют одинаковое количество ресурсов? Чудеса!"

Ну да бог с вами...-

Хехе, а в начале ветки писалось, что местная публика в бога не верит, мол, у них образование. Видимо, не у всех.

К вашему сведению, пища это именно ресурс, а то что вас понесло с ресурсов на топливо (осталось без ответа, заметили, да?) - ну так а что ж мне с вами делать?

Понимание эволюционной перспективы и базовых аспектов симбиотических отношений не каждому дано. Вам вот наверное не дано. Поэтому мои толстые намеки на важнейшие аспекты коэволюции остаются вами непонятыми.-

1) Фразу "Ну да бог с вами" я использовал как устоявшееся выражение примирения, безразличия. "Бог" написал со строчной буквы, так что это выражение не относится к вопросам веры в Бога.

2) "Еда", "пища", "яства", "питательные вещества", "кушанья" (называйте как хотите, в кавычках или без, что не меняет сути) - химические соединения, поглощаемые живым организмом из окружающей среды для обеспечения его жизнедеятельности. Часть поглощаемых живым организмом химических соединений ("еда"), напрямую или после химических преобразований в иное соединение, используется в неких химических реакциях с выделением энергии (к примеру, окисление кислородом), т.е. используется в качестве топлива.

3) "Понимание эволюционной перспективы и базовых аспектов симбиотических отношений не каждому дано." Этой темы я в своих комментариях не касался.-

1) эту часть я пропускаю. Ваши верования мне совершенно не интересны. С вами я не ссорился и не собираюсь, так что и мириться незачем.

2) говорит о том, что вы совершенно не представляете себе основные биохимические пути метаболизма. Одно не понимаю: зачем вы ввязываетесь в дискуссию по совершенно незнакомой длч вас тематике?

3) да, этого вы не касались, а жаль, ведь это и есть тема статьи.-

-

Сдается мне, что это - бот. Новое поколение. Основные бот-признаки налицо: нападать за незнание и не раскрывать свою позицию, ища любую возможность перейти на личности.

-

Как показывает опыт общения, когда оппоненту нечего ответить, то оппонент тут же заявляет, что его обидели, оскорбили и перешли на его (жалкую) личность.

Тролли никого ничему не учат, в отличие от меня.

Я же вижу дырки в рассуждениях и подталкиваю к пониманию в правильном направлению, стимулирую к поиску фактов.

Словом, гуманист и просветитель

-

-

-

-

-

-

-

Как инженер художнику я Вам открою страшную техническую тайну. Энерговыделение немного больше, чем полностью пропорционально энергоёмкости. От аккумулятора в два раза большей ёмкости Вы получите ровно в два раза большее энерговыделение.

И, если Вы хотите разобраться в вопросе, то незачем переходить на личности и додумывать за других что они представляют. Конечно, развести хайп так легче, но с ним Вы попортите себе карму и заработаете к себе негативное отношение.-

Во, аккумуляторы уже в ход пошли.

Милейший, если вы взглянете на ключевые слова этой статьи, то (с удивлением) обнаружите там полное отсутствие аккумуляторов.

Эта статья про симбиоз и эволюцию. Не про аккумуляторы.

Но у вас наверное сенсорное голодание и страсть как хочется поговорить хоть о чем, а в свете моих вопросов вы стремительно потеряли интерес к теме?

Понимаю. Ну что вам на это сказать? Учите матчасть. Овладевайте тесезеть надлежащим образом.

Что касается отношений, то я давно уже вышел из подросткового возраста и меня не беспокоит ни хорошее, ни плохое отношение ко мне буковок на экране. Чего и вам желаю.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анаэробные лишились митохондрий ввиду того, что митохондриям нужен кислород для функционирования. И его отсутствие полностью убивает их преимущества. Да, и лишившись митохондрий простейшие закоснели в своём примитивизме.

То, что митохондрии производят в 20 раз больше энергии - следствие того, что они - специализированная органелла для выделения энергии. Кроме энергоэффективности, они ещё перемещаются к месту, где эта энергия необходима в клетке. Думаю, есть ещё бонусы от специалистов в своём деле. А гликолиз - лишь сложный ферментный процесс. Грубо говоря, он способен лишь к производству самогона. В то время как приобретение специализированной митохондрии позволило эволюции дойти от одноклеточных до гомо сапиенсов.-

Я то знаю и про то зачем нужна митохондрия, и что она есть такое, и про остальное. Удивляет вот на счет брожения. Видимо вы не знаете об образовании АТФ в процессе гликолиза?

Проблема не во мне, а в инженерах какамуляторщиках, которые очевидно полагают митохондрию некоей богоданной, возникшей уже готовой к употреблению органеллой.

А это несколько не так. Но бесполезно говорить даже прописные истины людям, лишенным системного знания.-

"какамуляторщиках"

"бесполезно говорить даже прописные истины людям, лишенным системного знания."

Вот так вы, "толстые", всегда. Что бы ни придумали вначале, а заканчивать вынуждены банальными оскорблениями - ничего другого у вас не выходит :))-

Вот вы все бегаете вокруг меня, бегаете. Кругами.

Хотите поговорить? Ну что ж, по теме - пожалуйста.

Но если вам хочется затеять грязную возню, склоку (а ваши последние реплики говорят именно об этом), то я вынужден буду услать вас в игнор.

Здесь обсуждаются научные статьи, постарайтесь это понять.-

Здесь не обсуждаются научные статьи. Для этого есть научные институты и университеты. Здесь обсуждаются научно-популярные аннотации к статьям. Новичкам принято разжёвывать их вопросы и диалог с Вами лишь проявление терпеливого менторского разъяснения. Не надо лезть в бутылку и сердиться. Отвечайте по существу и спокойно. В Вас чувствуется здоровый интерес к науке. Это не так часто в наше время.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оставьте эти рассуждения об энергетике. Если внимательно читать первоисточники, то будет обнаружено, что "кислородная катастрофа" - скачок содержания кислорода в атмосфере около 2 млрд. лет назад к данной теме отношения не имеет. Рост концентрации кислорода привел к увеличению его содержания до 1% по сравнению с современным уровнем. А современная концентрация кислорода появилась в районе кембрийского взрыва. Даже здесь на элементах несколько лет назад эта информация была представлена. Для "энергичных" митохондрий долгое время не было достаточно кислорода.

-

"Рост концентрации кислорода привел к увеличению его содержания до 1% по сравнению с современным уровнем. ...Для "энергичных" митохондрий долгое время не было достаточно кислорода."

Во-первых - не факт. Более популярны оценки в 10%-20% от современного уровня https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Oxygenation_Event (Stage 2).

Во-вторых, для аэробного дыхания может хватать и 1% от современного уровня (точка Пастера).

Другое дело, что митохондрии - не единственный возможный источник энергии.-

При низкой концентрации кислорода митохондрии "вялый" источник энергии.

Да, и что-то вы привираете: я сходил по вашей ссылке в вики (то же мне первоисточник) и нашел там график https://en.wikipedia.org/wiki/Geological_history_of_oxygen

Так даже в этом графике концентрация кислорода 2 млрд. лет назад сильно меньше 10%. А также текст:

The concentration of oxygen in the atmosphere is often cited as a possible contributor to large-scale evolutionary phenomena, such as the origin of the multicellular Ediacara biota, the Cambrian explosion, trends in animal body size, and other extinction and diversification events.[9]

Об этом я и писал ранее. Прошу прощения, я нашел у них в тексте формулировку в 10% от современного уровня, а вот где вы нашли 20%, это интересно.-

"Stage 2 (2.45–1.85 Ga): O2 produced, and rose to values of 0.02 and 0.04 atm, but absorbed in oceans and seabed rock."

А если еще сходить по приведенной там же ссылке (http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/royptb/361/1470/903.full.pdf), то вот вам подробнее:

"Atmospheric O2 rose during the GOE between ca 2.4 and 2.0 Ga. Its value at 2.0 Ga is still poorly defined. It was probably higher than 10% PAL (0.02 atm) but significantly lower than 1 PAL (0.2 atm). The concentration of O2 in much of the shallow oceans was probably close to equilibrium with atmospheric O2 levels, but the deep oceans were almost certainly anoxic during much, if not all of stage 2 (2.45–1.85 Ga)." (Holland, 2006)-

Надо различать концентрацию кислорода в атмосфере и локальную концентрацию кислорода в среде его генерации. В современных цианобактериальных матах его концентрация достигает в дневное время 0,95-1,05 при концентрации кислорода в воде 0,25-0,45 (парциальное давление, атмосфер).

Gingras et al. (2011) "Possible evolution of mobile animals in association with microbial mats" Nature Geoscience 4,. 372–375.-

Вы, конечно, правы и мы с Fangorn тут спорим о пустяках.

Но если встать на Вашу (с моей точки зрения очень содержательную) позицию, то весь ход эволюции шел не так, как обычно представлено в учебниках биологии.

Начиная с возраста 3,8 -3,5 млрд. лет назад(а скорее раньше) внутри бактериальных матов, а не в толще мирового океана, и шла большая часть эволюции. Более того, в разных географических точках процесс шел независимо (или слабо, эпизодически связано). Да, и это были очень локальные, небольшие по размерам, сообщества.

Когда концентрация кислорода стала достаточно высокой во внешней среде множество разных зверюшек, которые эволюционировали независимо, начали взаимодействовать, следовательно взрывная дивергенция (Кембрийский взрыв?) и успешно съеденные почти все промежуточные формы в эволюции. И здесь еще есть одно довольно простое соображение:

эволюционируя внутри бактериальных матов (строматолитов) гораздо проще устраивать всякие там симбиозы.

-

-

-

-

-

Я думаю, интересно, может быть, будут даже найдены новые домены организмов, то есть ответвившиеся ещё до разделения бактерий и архей?..

Насколько эта теория реалистично описывает возникновение ядра?

А можно с точностью "+/- 50%" сравнить по молекулярным часам время появления общего предка определенной группы одноклеточных, живущих на кораллах и отделения этих самых кораллов от прочих книдарий (если вообще там не все имеют стадию коралла) или вообще книдарий от каких-то других типов (если все книдарии равны кораллам)?

Последние новости

Рис. 1. Новооткрытый жгутиконосец Ancoracysta twista. A, B — общий вид клеток в световой микроскоп (af, pf — передний и задний жгутики, n — ядро, fv — пищеварительная вакуоль, cs — клеточный рот — цитостом); C, D — клетка в продольном разрезе (en — оболочка, cp — «глотка» или цитофаринкс, ex — экструсома — органелла, выбрасывающая свое содержимое наружу в ответ на раздражение, pl — клеточная мембрана, rs — запасные вещества, gr — борозда); E, F — тонкое строение клеточных покровов (vs — пузырьки); G — задний жгутик в поперечном разрезе (fd — боковая складка); H — митохондрия с пластинчатыми кристами; I — «заряженная» экструсома в продольном разрезе (ab — основание экструсомы, напоминающее амфору, ev — окружающий экструсому пузырек, ac — якоревидная крышечка экструсомы, sn — полосатая шейка экструсомы; J, K — поперечные разрезы экструсомы на уровне амфоровидного основания (J) и якоревидного колпачка (K); L — разряженная (выстрелившая) экструсома. Длины масштабных отрезков: 10 мкм (A, B), 1 мкм (C, D), 0,5 мкм (E), 0,1 мкм (F, G, K), 0,2 мкм (H–J, L). Изображение из обсуждаемой статьи в Current Biology