Выращенные в неволе лососи эпигенетически отличаются от своих диких родственников

В XX веке человечество осознало ущерб, который наносится природным популяциям лососевых из-за неконтролируемого вылова. Появились программы для восстановления численности разных видов атлантического лосося: икринки и мальков выращивают в специальных условиях, а потом выпускают на волю. Несмотря на постоянное совершенствование программ по выращиванию, выведенный в неволе лосось остается менее приспособленным к жизни в океане, чем дикий. В новом исследовании показано, что одна из основных причин сниженной приспособленности выращенного в неволе лосося — это эпигенетические изменения. Искусственные условия на ранних стадиях приводят к снижению активности генов, работа которых необходима для адаптации к океанической воде, правильного функционирования мускулатуры и т. д.

Разведением лососей человечество занимается уже не одну сотню лет, а в последнее время на долю рыбохозяйств приходится около 70% от мирового улова этой рыбы. Еще 40 лет назад таким способом добывали меньше четверти лососевых, при том, что за это время общий улов вырос почти в 4 раза (с 750 тыс. тонн до более чем 3 млн тонн). Выведенными в неволе рыбами также пополняют и природные популяции, которые сильно пострадали в XX веке от массового вылова.

Раньше жизненный цикл искусственно разведенных лососей выглядел примерно так. Икру и молоки для разведения привозили из рек, где нерестятся природные популяции лосося. На заводе икру оплодотворяли, смешивая половые продукты самок и самцов. Затем икру содержали в пресноводных инкубаторах, при постоянном небольшом течении. Примерно через три месяца после оплодотворения вылупляются мальки (свободные зародыши), которые еще несколько недель не питаются и почти не плавают (рис. 2). Они большую часть времени лежат на дне и живут за счет питательных веществ, сохраненных в желточном мешке. Когда запас желтка исчерпывается, малек начинает активную жизнь, держась ближе ко дну и питаясь планктоном. Достигнув длины 4–8 см, мальки переходят на стадию пестрятки. У пестряток характерный пестрый окрас, они активно кормятся в реке червями, моллюсками, насекомыми и донными обрастаниями. Через несколько месяцев или даже пару лет, в зависимости от вида, полосатый окрас исчезает, рыбы достигают 10–15 см и начинают мигрировать к устью реки. Эта стадия называется смолт и длится от нескольких дней до нескольких месяцев. В устье рыба адаптируется к соленой морской воде, у нее увеличивается хвост и чешуйки, окрас становится ярко-серебристым. Этот процесс называют смолтификация, после нее лосось сбивается в косяки и отправляется в морские воды. В океане рыбы проводят 1–5 лет (в зависимости от вида), кормясь другими рыбами, личинками крабов, моллюсками и т. д. Затем они возвращаются в устье родной реки.

Рис. 2. Жизненный цикл атлантического лосося и кижуч в брачном наряде. Изображения с сайтов boomerangclub.ru и nativefishsociety.org

У всех лососевых рыб есть поразительная способность c помощью обоняния точно находить ту самую реку, где они вылупились. Лосось, выращенный на рыбоводном заводе, возвращался на этот завод для нереста, где его и вылавливали. В природе лосось против течения поднимается от устья реки к местам нереста, демонстрируя поразительные ловкость и упорство. В это время рыбы перестают питаться, а достигнув пункта назначения, готовятся к нересту: самцы приобретают яркую брачную окраску, а самки выбирают место для гнезда, выкапывают с помощью резких движений хвоста ямку и откладывают в нее созревшую к этому моменту икру. Одновременно с этим самец, стороживший строящую гнездо самку, выпускает молоки. Самка может сделать до трех гнезд. После нереста она охраняет свои гнезда, а самец ищет других строящих гнездо самок. У большинства видов размножение происходит лишь один раз в жизни: и самцы и самки погибают в течение недели после нереста.

Однако пищевая ценность лосося после нереста очень низка, и она падает по мере его продвижения вверх по реке. Поэтому на рыбоводных заводах лососю не давали дойти до половой зрелости и тем более отнереститься. А для продолжения производства снова привозили икру и молоки с естественных мест нереста лосося. Таким образом, рыбоводные заводы по их воздействию на природные популяции мало отличались от обычной ловли. Есть и другие проблемы, вызываемые искусственным разведением лосося; см., например, Аквакультура лососей может привести к исчезновению естественной популяции горбуши, «Элементы», 18.12.2007.

Со временем стало ясно, что вылов рыбы из мирового океана людьми слишком велик и что природные популяции лососевых с годами все сильнее истощаются. Для ряда видов и регионов рыбный промысел запретили, однако этого оказалось недостаточно для восстановления природных популяций. Поэтому многие рыбоводные заводы к концу XX века частично или полностью перешли на выращивание рыб, которым давали отнереститься по возвращении. Благодаря контролю выживаемости наиболее уязвимых ранних стадий развития лосося, на таких заводах до смолтификации доживает гораздо больше рыбы, чем в естественных условиях. Однако от смолтификации и до возвращения лосося на нерест никакого дополнительного контроля нет и выживание рыбы обеспечивается ее приспособленностью к жизни в дикой природе.

Исследования показывают, что в океане искусственно выращенные лососи менее успешны, чем их дикие сородичи: они быстрее устают и хуже спасаются от хищников (C. M. Chittenden et al., 2010. Genetic versus rearing-environment effects on phenotype: hatchery and natural rearing effects on hatchery- and wild-born coho salmon). Сниженная приспособленность выращенных в неволе рыб — серьезная проблема для работ по восстановлению природных популяций лосося.

Среди лосося, который несколько поколений нерестится на рыбоводных заводах, может происходить некий отбор. В качестве побочного эффекта возрастает относительная выживаемость тех мальков, которые лучше приспособлены для условий, созданных в искусственных водоемах и инкубаторах. Кроме того, генетическое разнообразие этих рыб ограниченно теми генами, которые были у рыб-производителей, давших начало искусственной популяции. Поэтому предпринимаются меры по обмену генами между дикими лососями и выращенными в неволе: рыб стали разводить в непосредственной близости от естественных мест нереста, чтобы возвращающиеся на нерест дикие рыбы попадали в искусственные водоемы, а выращенные в неволе рыбы могли бы оставлять потомство на воле. Предполагалось, что такой обмен генами решит описанные выше проблемы. Однако оказалось, что для значительных изменений в экспрессии генов у домашнего лосося по сравнению с диким достаточно всего одного поколения (M. R. Christie, 2012. Genetic adaptation to captivity can occur in a single generation). А это значит, что выращенные в неволе лососи сразу отличаются от диких по приспособленности и дело тут не может быть в одной лишь генетике.

В Канаде было проведено исследование, в котором проверяли гипотезу о том, что выращенный в неволе лосось отличается от дикого не из-за разницы в наборе генов, а из-за различной их регуляции. Дело в том, что гены сами по себе не определяют то, каким будет животное. Во-первых, на развитие организма кроме генов постоянно влияют внешние условия (о соотношении вкладов генов и среды см. Склонность к эмоциональному перееданию или недоеданию не наследуется, «Элементы», 13.09.2017). Во-вторых, по различным причинам имеющийся у организма ген может быть «включен» или «выключен». Как правило, на разных стадиях развития, в разных органах и даже в отдельных клетках наборы работающих генов разные. Экспрессия генов в организме регулируется очень сложно. Помимо разнообразных сигнальных веществ на экспрессию может влиять, например, пространственное расположение ДНК (разные участки могут быть по-разному свернуты, что мешает или наоборот способствует работе расположенных в этих участках генов) или разметка метильными группами, которые, связываясь с регуляторными участками генов, выключают их — иногда временно, а иногда и навсегда. Подобные модификации происходят в течение всей жизни, но особенно активно они идут во время образования гамет и раннего развития (см. Рыбки Danio rerio наследуют модификации ДНК от отца, «Элементы», 21.06.2013). Они меняют работу генов, но не саму ДНК, поэтому в общем их называют эпигенетическими, то есть происходящими «над генами» (см. видео). Эпигенетические изменения могут происходить как под действием продуктов других генов, так и под действием внешнего окружения.

Исследователи проверили уровень метилированности различных участков ДНК у диких и домашних лососей из двух рек Британской Колумбии на стадии смолта. На обеих реках — Капилано (Capilano River) и Квинсам (Quinsam River) происходит естественный нерест лосося-кижуча (Oncorhynchus kisutch). Обе реки имеют небольшие искусственные ответвления для разведения лосося. В обоих случаях рыбоводный завод расположен и оснащен таким образом, чтобы нерестящиеся на заводе рыбы и нерестящиеся в природе рыбы представляли собой единую популяцию. Для начала ученые проверили, действительно ли это так. Анализ генетической изменчивости показал, что выращенные в неволе и в естественных условиях рыбы одной реки являются друг другу родственниками. А между реками уже наблюдаются некоторые значимые генетические различия.

Степень же метилированности ДНК у выращенных в неволе рыб оказалась значительно выше, чем у диких. Это свидетельствует о том, что многие гены, работающие у диких смолтов, не функционируют с той же интенсивностью у домашних.

Среди участков с повышенным метилированием оказалось много связанных с ионным гомеостазом и контролем уровня жидкостей в теле. Сниженная активность этих участков ДНК может объяснить отмеченные ранее осложнения во время смолтификации, то есть приспособления к морской воде, у домашнего лосося (J. M. Shrimpton et al., 1994. Differences in measurements of smolt development between wild and hatchery-reared juvenile coho salmon (Oncorhynchus Kisutch) before and after saltwater exposure).

Избыточное количество метильных групп было обнаружено и в генах, участвующих в формировании контактов между нервами и мышцами. Это в свою очередь ухудшает координацию мышечных движений и может быть причиной отмеченных выше утомляемости и плохого избегания хищников у выращенного в неволе лосося по сравнению с диким.

Помимо того, в значительной степени выключенными оказались некоторые гены, связанные с иммунным ответом и пищевым поведением, а также гены, продукты которых задействованы в регуляции экспрессии множества других участков генома.

Один из наиболее интересных результатов данной работы в том, что изменения степени метилированности были одинаковы на двух участвовавших в исследовании рыбоводных заводах. Избыток метильных групп у домашних смолтов по сравнению с дикими из той же реки наблюдался на одних и тех же участках ДНК. Получается, что именно созданные человеком условия, а не случайные различия, приводят к наблюдаемому негативному эффекту: сниженной приспособленности домашнего лосося в океане. Теперь остается выяснить, какие именно условия рыбоводства следует изменить, чтобы это исправить и в результате улучшить работу программ по восстановлению лосося в природе.

Источник: Jérémy Le Luyer, Martin Laporte, Terry D. Beacham, Karia H. Kaukinen, Ruth E. Withler, Jong S. Leong, Eric B. Rondeau, Ben F. Koop, and Louis Bernatchez. Parallel epigenetic modifications induced by hatchery rearing in a Pacific Salmon // PNAS. 2017. DOI: 10.1073/pnas.1711229114.

Алёна Сухопутова

-

-

-

"В основном" - это хорошо). Но на уворотливость от хищников, вне зависимости от метилирования, такая идиотская на мой взгляд метка запросто может влиять. Да и бог знает на что ещё. Рад хоть хвост не отрубают. Люблю ученых, но кретинизм - неотъемлемое человечье, оттого нечуждо и, похоже, им)

дураков, как грицца, не сеют - а сами родятся. И не смешно даже.

Хотя что это я: ведь эту дебильную метку придумали, возможно, не ученые, а какой-нить отмороженный мясник. Или чинуша. Безмозглый. Странно, что умные люди не встретились на пути утверждения и реализации этой, с позволения сказать, идеи, странно, что никто не запретил рыбам плавники отрубать. Пометить бы авторов этого "метода метить" - по одному пальчику отрубить бы им на ноге, например - то-то метилирование бы у этих дебилов заработало. В полную силу.

-

-

Не проходит. Метилирование в основном идёт, судя по описанию, на стадиях до пестрянки, а на этих стадиях и у диких хищников практически нет, это раз. Изменения возникают сразу же, хищникам же нужно несколько поколений для формирования сдвига, это два.

-

Мальков хищники в реках гоняют, и нагрузка на иммунку там выше из-за более сложной среды - вот у них и активны соответствующие системы.

Может, остаются в итоге в живых только не метилированные, а может, метилирование не происходит в активно работающих местах - это уже второй вопрос, крайне важный для работы рыбзавода - можно ли обойтись имитацией соответствующих стрессов (если верно второе), или надо шаманить с уменьшением метилирования, сдвигая середину по случайному распределению (если верно первое).

-

Мальков "гоняют" не только в реках. На одном из заводов я видел самодельное устройство, имитирующее пролёт над водой хищной птицы. Это, конечно, не приучает мальков избегать обыкновенную щуку и других обычных речных хищников.

Нагрузка на иммунку выше, скорее, у выращиваемых на заводе рыб: остатки корма, содержащего антибиотики, ферменты и пр. в природной воде отсутствуют. Плюс скученность рыбок, не характерная для природы.

Стерегущая гнездо самка не может как-то биохимически влиять на зародышей? Связь типа кормление грудью и здоровье ребенка.

Обработка бактерицидными препаратами емкостей для выращивания?

-

Есть гипотеза, что стерегущая гнездо самка - которая вскоре погибает - влияет на зародышей тем, что, потихоньку разлагаясь после гибели, обогащает воду биогенными веществами, способствущими увеличению биомассы планктона, служащего кормом малькам. Эдакий каннибализм :)

-

Хорошее слово сказали - биогенное вещество. А как насчет биоэпигенных веществ? Сначала заводской малек питается желтком, идентичным (в основном) дикому, но вода в бассейне чуть-чуть другая, чем в реке, хотя и закачана из той же реки. Последний месяц-два заводских мальков начинают кормить консервами, а дикие в это время натуральное кушают. Вот и причина метилирования.

Кстати, все говорят о безвредности ГМО для генетического аппарата, но как насчет влияния ГМО на эпигенетику? Просто напрашивается опыт: вырастить ГМО-планктон, грубо и существенно изменив его геном, да и скормить малькам кеты...-

"биогенное вещество" - это старинное слово. Не я его первым сказал :)

Планктон на корм малькам выращивают. Дафнию, например. Но лососей, как правило, кормят гранулированными кормами. А раньше сами делали корм для малышей. Личинок кормили разведённым в воде желтком куриного яйца. Потом "переводили" на кормление как-бы кашей, намазанной на керамические цветочные горшки. Ей-богу, так и было.

По поводу причин метилирования. Исследовать надо: "метилен" эндогенный или вторично эндогенный, т.е. образованный в результате распада органических веществ в воде бассейна, в котором содержится рыба. Такое исследование можно на аквариумных рыбах поставить.

И ещё. Не факт, что все выращенные на заводе рыбы "метилированные". Надо иметь в виду, что в природе для лососевых характерна низкая выживаемость. От икринки до смолта доживают доли процента. На заводе выживаемость лососей на порядки выше. Поэтому, возможно, река "выпускает" самых живучих "неметилированных" лососей, а завод - и малоприспособленных "метилированных", и живучих "неметилированных". Как-то так.-

Старинное, старинное... Ещё Вернадский сказал...))

Выращивать дафний стало нерентабельно, теперь на заводах в основном кормят датским концентратом Аллер, в нем и рыбная мука, и крилевая, и прочее. http://fish-seafood.ru/news/detail.php_ID=30241.html Насчет новых экспериментов, думаю, что противники ГМО активизируются...

-

-

-

Говорят, что у коровы молоко на языке. У лосося тоже. В смысле - вкус. Каждый может проделать простой опыт: от купленного в магазине стейка горбуши отрезать тонкий ломоть, слегка подсолить и на следующий день проверить его на вкус. Гарантирую - вам покажется, что вместо соли был взят какой-то суперфосфат... Вкус будет грубый и дурной - "суперфосфатный". Особенно для того, кто знает вкус дикого лосося. Другое дело, вкус той же самой горбуши в ухе, или пироге, или расстегае. Сочетание вкусов ингредиентов блюда плюс тепловая обработка дают вполне съедобный результат.

Отгадка проста: лосось в садке питается комбикормом, вкус которого переходит на мясо. Кто не верит, пусть попробует в своем курятнике кормить куриц килькой...

Как только мальки подъедят свои желточные мешки, их начинают подкармливать комбикормом до стадии пестряток, вплоть до выпуска в реку, а то и в выпускном пруду ещё. Вот и ответ: эпигенетика искусственного лосося есть частное от эпигенетики дикого минус комбикорм. Искусственное вскармливание промышленной едой. Не знаю, но не исключаю, что в питомник малькам добавляют и антибиотики, и зоопрепараты, ведь их там как сельдей в бочке. Если так, то вот еще один дурной вклад в эпигенетику.

-

Рыбам в корм антибиотики добавляют обязательно. Ещё и красители добавляют - иначе мясо не будет таким красивым, как оно есть. Сравните искусственную форель, которую видите на прилавке в магазине, с дикой, выловленной в ручье после зимы, когда рыба только начинает активно питаться: мясо дикой имеет серый цвет.

Кстати, по желанию покупателей, ту же сёмгу могут подкрашивать в разные оттенки розового цвета. Видимо, именно из-за красителей искусственнно выращенная рыба, особенно форель, часто вызывает сильную пищевую аллергию.

Кормят рыб разными кормами. Например, лучше не спрашивать, чем в странах ЮВА кормят пангосиуса и прочих, широко импортируемых Россией рыб :)-

Снова вводите меня в состояние восторга!!) красить рыбу!? Причём так, пищей!

А почему же при таких наработках до сих пор парфюмерная промышленность не присоединилась??

Даёшь пищу для женщин!!

Съела -и цвет лица требуемый модой!

Выпила - и макияж не нужен!!

Кстати, когда ешь крашеную рыбу, сам таки тоже окрашиваешься, наверное! Так ли?-

когда ешь крашеную рыбу, сам таки тоже окрашиваешься, наверное! Так ли? - именно так. Вы же знаете немецкую мудрость про Дер меншь ист вас эр ист. ...В конце 1980-х один старый армянин, перебравшийся в Россию из Шуши, в которой он много лет проработал учителем, рассказывал мне: "Прихожу как-то на урок. И вдруг чувствую: все дети пахнут... рыбой! Шуша - там рыбы много едят. Наверно, и от меня пахнет рыбой..."

-

-

Статья вызвала у меня некоторую грусть. Как-то обидно, что в России исследования по лососям в основном касаются морфологии, экологии... В статье речь о генетике, биохимии и все ссылки на зарубежных исследователей. Отстаём?

Каждому ЛРВ заводу дается своя международная метка.

-

Плавники удаляют потому, что цель маркировки самая примитивная: отличить выращенную на заводе рыбу от дикой. Нет цели отличить рыбу, выращенную именно на конкретном заводе, от рыбы, выращенной на других заводах. Считается, что в "зоне действия" рыбозавода вся искусственно выращенная рыба выращена именно на нём.

-

Термическая отолитная метка нужна заводу для того, чтобы подсчитать процент возврата своей рыбы. Косяк-то в океане формируется смешанный, свои и дикие вместе. По этим-то меткам и видят, что у кеты хоминг под 90%, а горбуша возвращается слабо. Правда, не все заводы проводят такую маркировку. Наверное, ученые заехали как раз на такой.

-

Эпигенетика

-

06.04.2021Цветки дикого редиса, родители которого подверглись нападению гусениц, чаще бывают фиолетовымиАнастасия Вабищевич • Новости науки

06.04.2021Цветки дикого редиса, родители которого подверглись нападению гусениц, чаще бывают фиолетовымиАнастасия Вабищевич • Новости науки

-

20.05.2019Эпигенетическое наследование через гистоны хромосом сперматозоидов доказано экспериментальноТатьяна Романовская • Новости науки

20.05.2019Эпигенетическое наследование через гистоны хромосом сперматозоидов доказано экспериментальноТатьяна Романовская • Новости науки

-

20.01.2018Эпигенетика: серый кардинал геномаПолина Волкова • Видеотека

20.01.2018Эпигенетика: серый кардинал геномаПолина Волкова • Видеотека

-

07.12.2017Выращенные в неволе лососи эпигенетически отличаются от своих диких родственниковАлёна Сухопутова • Новости науки

07.12.2017Выращенные в неволе лососи эпигенетически отличаются от своих диких родственниковАлёна Сухопутова • Новости науки

-

31.08.2015Серотонин матери определяет тип поведения молодой улиткиСветлана Ястребова • Новости науки

31.08.2015Серотонин матери определяет тип поведения молодой улиткиСветлана Ястребова • Новости науки

-

01.06.2015Эпигенетика: гены и кое-что сверхуАлексей Ржешевский, Александр Вайсерман • Библиотека • «Популярная механика» №2, 2015

01.06.2015Эпигенетика: гены и кое-что сверхуАлексей Ржешевский, Александр Вайсерман • Библиотека • «Популярная механика» №2, 2015

-

18.01.2015Дарвиновские геммулы преодолели вейсмановский барьерТатьяна Романовская • Новости науки

18.01.2015Дарвиновские геммулы преодолели вейсмановский барьерТатьяна Романовская • Новости науки

-

17.10.2013Эпигенетика: прекрасный новый кодПетр Образцов • Видеотека

17.10.2013Эпигенетика: прекрасный новый кодПетр Образцов • Видеотека

-

21.06.2013Рыбки Danio rerio наследуют модификации ДНК от отцаДарья Спасская • Новости науки

21.06.2013Рыбки Danio rerio наследуют модификации ДНК от отцаДарья Спасская • Новости науки

-

27.09.2012Пищевое поведение у пещерной рыбы наследуется эпигенетическиВарвара Веденина • Новости науки

27.09.2012Пищевое поведение у пещерной рыбы наследуется эпигенетическиВарвара Веденина • Новости науки

Последние новости

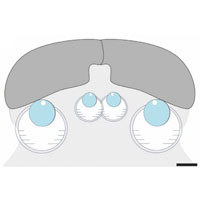

Рис. 1. Лососей, выращенных в неволе, метят отрезанием жирового плавника (adipose fin). Слева — пестрятки, стадия жизни рыб, на которой происходит мечение; справа — выловленные из океана взрослые лососи с меткой и без нее. Изображения с сайтов captainquinn.com и wdfw.wa.gov