В реакциях твердотельного синтеза может участвовать влага из воздуха

Исследователи из Новосибирского государственного университета и Института химии твердого тела и механохимии СО РАН изучили влияние разных количеств воды на протекание механохимической реакции образования мономалоната глициния. В этой реакции твердые реагенты смешиваются и измельчаются в шаровой мельнице. Результаты работы позволяют говорить о том, что значительное влияние на протекание некоторых твердотельных химических реакций может оказывать влажность воздуха.

Механохимические (или трибохимические) реакции — это химические процессы, которые происходят при одновременном растирании двух (или большего числа) твердых реагентов в отсутствие растворителя. Бытует мнение, что такие реакции могут стать «зеленой» альтернативой привычных промышленно-технологических процессов, в которых используются растворители, многие их которых огнеопасны и/или токсичны.

Вместе с тем, человечество использует механохимические реакции с незапамятных времен: все началось еще с добычи огня трением кусочков дерева друг о друга. Многие другие механохимические процессы, сыгравшие важную роль в развитии цивилизации, тоже стали применяться еще даже до появления письменности: растирание, перемалывание и т. д. помогали в получении и обработке керамики, металлов, первых пигментов и лекарственных снадобий. К механохимическим процессам относится и ударное инициирование распада некоторых взрывчатых веществ, изменившее принцип создания огнестрельного оружия (см., например, Гремучая ртуть).

Первые научные публикации, посвященные механохимии, появились в 1827 году, когда Майкл Фарадей описал эффект ускорения разложения кристаллогидратов, вызываемый трением, а также осуществил механохимически активируемые реакции галогенидов серебра с металлами. Само название этого раздела химии впервые употреблено в 1887 году в «Учебнике общей химии», написанном профессором Рижского политехнического училища Вильгельмом Оствальдом. В настоящее время механохимические превращения органических веществ используются в многокомпонентных синтезах, обработке и переработке органических и неорганических веществ природного происхождения, изготовлении лекарственных форм, катализаторов и других материалов.

Несмотря на то, что на практике механохимические реакции применяются давно, информацию о механизме этих процессов, особенно протекающих с участием органических соединений, нельзя назвать исчерпывающей. Дело в том, что физические методы исследования, применяющиеся для изучения реакций в газовой фазе или в растворе, довольно сложно адаптировать для веществ, находящихся в твердом агрегатном состоянии. Но детальное знание механизма механохимических реакций важно, поскольку оно смогло бы увеличить их эффективность. Очевидно, что рост теоретического и практического интереса к механохимии диктует в том числе и необходимость понимания того, как протекают реакции между порошками молекулярных кристаллов органических соединений.

В настоящее время имеется лишь большое количество подтверждающихся экспериментальными данными моделей механохимических реакций между неорганическими веществами, причем для реакций металлов, соединений с ионными кристаллическими решетками и с атомными кристаллическими решетками устоявшиеся представления о механизмах немного различаются. Тем не менее, применяющиеся при описании механохимических реакций неорганических соединений модели можно свести к тому, что твердые неорганические вещества реагируют друг с другом благодаря одно- или двухсторонней диффузии ионов или атомов реагирующих веществ в кристаллические решетки партнера по реакции (S. V. Kornienko, A. M. Gusak, 1994. Solid-phase reactions in powder mixtures — A divided-couple model).

Скорее всего эти модели не переносятся на механохимические процессы, в которых участвуют органические соединения с молекулярной кристаллической решеткой: молекулы, как правило, гораздо больше ионов и поэтому им сложно проникать в «чужую» кристаллическую решетку. Это возможно только, если реагирующие вещества могут образовывать комплекс гость-хозяин, в котором один участник реакции внедряется в молекулярную структуру второго.

Некоторые исследователи предполагают, что механохимические реакции между молекулярными кристаллами не являются в полном смысле этого слова твердофазными, и на их промежуточных стадиях вполне возможно участие разрушающей решетку молекулярных кристаллов жидкости, образующейся, например, в результате их точечного плавления, которое вызвано механическим воздействием. Также, согласно некоторым моделям механохимических реакций веществ с молекулярными кристаллическими решетками, взаимодействие должно начинаться с совместной кристаллизации участников реакции, которая также невозможна без небольшого количества жидкости (E. Boldyreva, 2013. Mechanochemistry of inorganic and organic systems: what is similar, what is different?). Эта жидкость может быть концентрированным раствором реагентов в растворителе, который специально добавляют к реакционной смеси, если механохимическая реакция проводится в «режиме растирания в присутствии жидкости» (liquid assisted grinding). В некоторых случаях жидкость можно и не добавлять — например, если она может образоваться в результате вызванной механохимической активацией дегидратации, например, процесса отщепления воды от органического кристаллогидрата (I. A. Tumanov et al., 2011. Following the products of mechanochemical synthesis step by step).

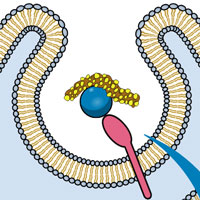

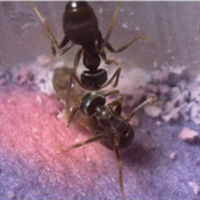

Чтобы выяснить, как в механохимических реакциях органических веществ может образоваться жидкая фаза, исследователи из Новосибирского государственного университета и Института химии твердого тела и механохимии СО РАН решили изучить модельную реакцию аминокислоты глицина с малоновой кислотой (рис. 1). Эта реакция протекает с образованием единственного продукта — мономалоната глициния (соли, которая образуется в результате взаимодействия аминогруппы глицина и одной из карбоксильных групп малоновой кислоты), без выделения воды. К удивлению исследователей образующийся мономалонат был слегка влажным (рис. 2), несмотря на то, что взятые реагенты не были ни сольватами, ни гидратами, и реакцию проводили в отсутствие воды и других жидкостей.

Рис. 2. Микрофотографии смеси порошков глицина и малоновой кислоты при умеренной влажности воздуха (60%). Образование жидкого слоя в точке контакта глицина и малоновой кислоты обведено кружком. Рисунок из обсуждаемой статьи в CrystEngComm

Дальнейшие эксперименты показали, что именно вода играет ключевую роль для изучаемой механохимической реакции. Так, в присутствии поливинилпирролидона (полимера, активно поглощающего воду) образование мономалоната глициния не происходит. А совместное растирание глицина и малоновой кислоты при низких температурах (77 К), при которых вода крайне неохотно переходит в жидкую фазу даже под воздействием больших сил (реакцию проводили в шаровых мельницах, в которых могут возникать большие механические нагрузки), приводило к значительному понижению выхода продукта реакции. Обнаруженные закономерности можно объяснить гигроскопичностью малоновой кислоты, позволяющей ей поглощать атмосферную влагу. Образующийся в результате реакции мономалонат глициния связывает воду менее прочно, и при образовании малоната связавшаяся кислотой вода выделяется в виде маленьких капель.

Результаты работы показывают, что, исходя из гигроскопичности многих кристаллов органических соединений, при проведении механохимических реакций нужно учитывать влажность среды: паров воды, содержащихся в воздухе даже с относительно невысокой влажностью (порядка 60%), достаточно для того, чтобы обеспечить протекание механохимического процесса образования соли, однако в отсутствие влаги реакционная смесь не реагирует. Получается, что в данном случае (а, значит, и в других) «сухой» механохимический процесс на самом деле проходит в режиме «растирания в присутствии жидкости», вот только источником жидкости являются не продукты разложения реагентов и не специально введенная жидкость, а вода из окружающей среды.

Одним из выводов-рекомендаций своей работы авторы видят необходимость точного измерения способности реагентов и продуктов «твердотельных» реакций к поглощению паров воды из воздуха. Немаловажно и учитывать атмосферные условия при детальном изучении особенностей протекания механохимических реакций, поскольку на воспроизводимость результатов таких реакций будут влиять условия окружающей среды, время года и даже микроклимат в лаборатории.

Источник: I. A. Tumanov, A. A. L. Michalchuk, A. A. Politov, E. V. Boldyreva, V. V. Boldyrev. Inadvertent liquid assisted grinding: a key to «dry» organic mechano-co-crystallisation? // CrystEngComm. 2017. DOI: 10.1039/c7ce00517b.

Аркадий Курамшин

-

Механохимические реакции не являются трибохимическими, и наоборот.

Красивый пример с "все началось еще с добычи огня трением кусочков дерева друг о друга" ближе (но не относится) ко второму понятию, но никак не относится к первому, т.к. запускается процесс горения, не имеющий ничего общего с твердофазными химическими реакциями, лежащими в основе механохимии.

Классика применения механохимии - синтез тугоплавких карбидов металлов и их последующее спекание, синтез некоторых катализаторов, например V2O5+TiO2, или синтез компонентов ТОТЭ на основе перовскитов/флюоритов/апатитов, и т.п. Могу долго перечислять.

Полученный в работе результат, не является (и не должен являться) откровением, в общем понимании подобного рода явлений. Более того, такие явления хорошо известны специалистам.

Хотя, лично я и сам в свое время испытал подобное удивление, было очень интересно. Нитрат трехвалентного церия, пятиводный - твердое вещество. Нитрат палладия, тоже твердый. Но, вот, если смешать растворы нитратов церия и палладия, а потом при нагревании высушить смесь до твердого состояния, то вы с удивлением обнаружите, что при остывании это превратится в сиропообразную массу, набрав воды из воздуха. Хотя исходные кристаллогидраты - твердые.

Это обычная, так называемая "проблемная" методическая хорошая статья, описывающая, нежелательный/побочный/эмпирический эффект, о котором известно, но который принимается, как должное. Здесь авторы подобрали удобную показательную систему для подробного "разбора" данных эффектов.

Кстати, такие статьи очень ценятся, и, как правило, хорошо цитируются.

Но, сам факт "пресс-релиза" "проблемной" статьи на посещаемом научно-популярном ресурсе может вызвать ошибочное понимание, что, дескать - бились, бились, не понимали, и, наконец-то прорыв. А такое понимание в корне неверно.-

>пример с "все началось еще с добычи огня трением кусочков дерева друг о друга" ближе (но не относится) ко второму понятию, но никак не относится к первому, т.к. запускается процесс горения, не имеющий ничего общего с твердофазными химическими реакциями, лежащими в основе механохимии

Кстати да - о том же подумал, когда читал.

>Это обычная, так называемая "проблемная" методическая хорошая статья, описывающая, нежелательный/побочный/эмпирический эффект, о котором известно, но который принимается, как должное.

Тоже так подумал. Но этот "пресс-релиз" полезен тем, что хорошо раскрывает ту часть химии, которой не касаются ни в школе ни в непрофильных ВУЗах и на незнании которой давно паразитируют различные проповедники "нанотеха животворящего".

-

Тем не менее, нужно это делать осторожно, во избежании искажения смысла в угоду упрощения повествования. Не говорю, что это легкая задача, сам пробовал. Получил как много одобрения (со стороны гуманитариев, для которых делал науч-поп о химической фундаментальной науке), так и не меньше критики (со стороны ученых).

Последние новости

Рис. 1. Схема и уравнение изученной механохимической реакции образования мономалоната глициния в результате реакции α-глицина и малоновой кислоты. Рисунок из обсуждаемой статьи в CrystEngComm, с изменениями