На LHC обнаружен еще один намек на нарушение Стандартной модели

На днях из ЦЕРНа пришло известие о том, что еще одно измерение Большого адронного коллайдера расходится с предсказаниями Стандартной модели. Результат, обнародованный коллаборацией LHCb после более чем четырех лет анализа, действительно отличается от теоретических предсказаний, но не настолько существенно, чтобы можно было говорить об открытии. Однако самое важное здесь то, что это отклонение — не одно. Оно вписывается в ряд других аномалий в распадах B-мезонов, усиливая их коллективное расхождение со Стандартной моделью. Всё выглядит так, словно физики действительно нащупали некую «болевую точку» микромира и теперь пытаются извлечь из этого максимум информации.

Загадки прелестных мезонов

Главная задача современной физики элементарных частиц — открыть Новую физику, некий более фундаментальный пласт в описании микромира, на котором покоится Стандартная модель. Физики уверены в ее существовании, на нее указывает слишком много косвенных признаков, но надежно обнаружить прямые расхождения со Стандартной моделью пока не удается. Большой адронный коллайдер, главный инструмент современной физики частиц, нацелен именно на это. На нем ведутся сотни вариантов анализа накопленных данных в поисках достоверных указаний на трещину в нынешнем понимании того, как устроен микромир.

Мы уже неоднократно рассказывали, что поиск Новой физики можно вести не только методом «грубой силы», пытаясь напрямую породить новые тяжелые частицы, но и «хитростью», через точные измерения редких явлений. Самый популярный класс таких процессов — это распады B-мезонов, или прелестных мезонов, как их называют на физическом жаргоне. В их состав входит тяжелый b-кварк, который может распадаться на любые кварки полегче, — и это открывает огромное богатство возможностей. Все такие распады можно изучать экспериментально, и, как выяснилось в последние годы, некоторые из них преподносят сюрпризы: их вероятности или прочие характеристики заметно отличаются от предсказаний Стандартной модели.

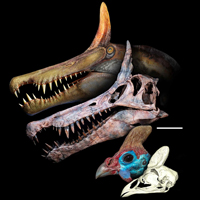

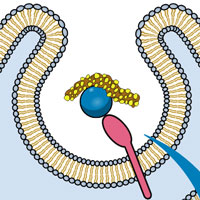

Среди всех этих превращений особенно выделяется b → s в сопровождении мюонной или электрон-позитронной пары: \(b\to s \ell^+\ell^-\), где \(\ell^+\ell^-\) обозначает e+e– или μ+μ–. Конкретный пример распада B-мезона, вызванный таким кварковым превращением, показан на рис. 1. Это довольно редкий процесс, он происходит с вероятностью меньше одной миллионной. Такая малость возникает потому, что в рамках Стандартной модели не существует частицы, которая была бы способна поменять тип кварка без изменения заряда. Поэтому этот процесс идет в два этапа, b → t → s, и требует помощи тяжелых виртуальных частиц. Но раз вклад Стандартной модели так мал, то это значит, что слабые эффекты гипотетической Новой физики могут вмешаться и существенно изменить вероятность этого процесса или угловое распределение разлетающихся частиц.

За последние несколько лет, усилиями прежде всего коллаборации LHCb, в этих распадах действительно были найдены отклонения. Да, они пока не настолько статистически значимые, чтобы можно было уверенно говорить об открытии Новой физики. Но их уже накопилось несколько, и при поступлении всё новых и новых данных они не исчезают. На странице загадок коллайдера мы пристально следим за двумя из них: это сильное отличие в вероятности распадов B → K*μμ и Bs → φμμ (примерно на 3,5σ) и один намек на нарушение лептонной универсальности слабого взаимодействия (2,6σ). Добавим также, что не менее серьезное отклонение от лептонной универсальности обнаружилось и в превращении b → c, от которого никто подобных фокусов не ожидал.

Наконец, — и это очень воодушевляющий момент! — все эти отклонения не производят впечатления чего-то беспорядочного. Измеренные величины отклоняются не куда попало, а в одном общем направлении. Более точная формулировка такова. Если теоретически «покопаться» в глубинах процесса \(b\to s \ell^+\ell^-\) и добавить в него гипотетические взаимодействия определенного типа, которые запрещены в Стандартной модели, то предсказания для всех отклоняющихся величин в целом смещаются туда, куда указывают данные. Именно эта согласованность нескольких небольших отклонений и приковывает внимание физиков в последние годы.

Новый результат

Объявленный на днях результат — это еще одно отклонение из этой же серии. 18 апреля, на семинаре в ЦЕРНе, посвященном горячим результатам с коллайдера, коллаборация LHCb рассказала о проверке лептонной универсальности в распадах \(B \to K^* \ell^+\ell^-\). Лептонная универсальность — это свойство слабого взаимодействия одинаково (универсально) действовать на лептоны разного сорта. Пусть теоретики не могут достаточно точно сосчитать вероятность распадов \(B \to K^* \mu^+\mu^-\) (он как раз показан на рис. 1) и \(B \to K^* e^+e^-\), но зато они знают, что их отношение \[ R_{K^*} = {B \to K^* \mu^+\mu^- \over B \to K^* e^+e^-} \] должно, в рамках Стандартной модели, быть очень близким к единице. Причем эта единица должна выполняться не только для полных вероятностей распадов, но и для дифференциальных, то есть в распределении по инвариантной массе лептонной пары q2.

Однако LHCb обнаружила, что, по их измерениям, RK* существенно меньше единицы (рис. 2).

Рис. 2. Отношение вероятностей распадов \(B \to K^* \mu^+\mu^-\) и \(B \to K^* e^+e^-\) для разных инвариантных масс лептонной пары. Черные точки с погрешностями — данные LHCb, цветные символы — предсказания на основе Стандартной модели, выполненные разными группами. Изображение из обсуждаемого доклада

Коллаборация измерила это отношение отдельно для малых инвариантных масс лептонных пар q2 < 1 ГэВ2 (то есть когда лептонная пара вылетает с большой отдачей и малым углом разлета) и для средних, вплоть до q2 = 6 ГэВ2 (максимум в этом процессе составляет 19 ГэВ2). В этих двух областях RK* оказалось равным:

малые q2: \(R_{K^*} = 0{,}660^{+0,110}_{-0,070}\pm 0{,}024\), отличие от СМ на 2,2σ,

средние q2: \(R_{K^*} = 0{,}685^{+0,113}_{-0,069}\pm 0{,}047\), отличие от СМ на 2,4σ.

В обоих случаях первая из указанных погрешностей — статистическая, вторая — систематическая. То, что статистическая погрешность пока доминирует, неудивительно. Регистрировать этот процесс с электронами намного сложнее, чем с мюонами, — собственно, поэтому до сих пор не было надежного их сравнения. Экспериментаторам из LHCb удалось собрать всего несколько десятков событий с электрон-позитронной парой (против сотен — с мюонной), и именно они стали главным источником неопределенностей.

К этому результату надо сделать два важных дополнения.

Во-первых, два распада — с электронами и с мюонами — восстанавливаются детектором с очень разной эффективностью. При их измерении возникают свои характерные источники систематических погрешностей, и сравнивать их друг с другом напрямую очень непросто. Поэтому возникает резонный вопрос: почему физики так уверены, что это расхождение — не инструментальный артефакт, вызванный неидеальной регистрацией, а что-то реальное?

Ответ в том, что коллаборация LHCb провела несколько перекрестных проверок этой эффективности в других процессах, изученных намного точнее, — и всё везде было в пределах ожидаемого. Пожалуй, самый сильный аргумент — это то, что в этом анализе под рукой всегда есть опорный процесс: распад B-мезона на K* и J/ψ-мезон, причем J/ψ дальше распадается на ту же лептонную пару. Такой распад происходит в сотню раз чаще, он отлавливается тем же самым алгоритмом отбора, но в нем гарантированно нет сюрпризов, в чем для пущей надежности убедились экспериментаторы. Поэтому величина RK* измерялась в реальности через двойное отношение:

В этом отношении сократились многие источники погрешностей, связанные и с теоретическим описанием, и с экспериментальной регистрацией, — и именно к нему относятся приведенные выше числа.

Второй момент такой. Обнародованные сейчас результаты были получены только на статистике сеанса Run 1. Набор данных завершился еще в 2012 году, но их анализ, в силу своей сложности, потребовал более четырех лет работы. Сейчас в самом разгаре сеанс Run 2, который продлится до конца 2018 года, и по его итогам будет набрано в несколько раз больше данных. Количество пойманных распадов такого типа тоже возрастет, статистические погрешности значительно уменьшатся, и отличие от СМ, если оно сохранится, станет куда более впечатляющим.

Напомним также, что два года назад LHCb сообщала об очень похожем отклонении в другой паре распадов: \(B^+ \to K^+ \ell^+\ell^-\), см. подробности в новости LHCb видит неожиданное отклонение от лептонной универсальности и на страничке Нарушение лептонной универсальности в распаде B+ → K+ll. Измеренное тогда отношение на 2,6σ отличалось от единицы, и тоже в сторону понижения. Главное различие между той работой и новым результатом LHCb в том, что K-мезоны в конце получаются разные: раньше это было обычный каон со спином 0, сейчас возбужденный каон со спином 1. Разные спины конечного мезона — это очень существенный момент, из-за него кварки по-разному складываются в адроны, а лептонная пара испускается за счет слегка иного механизма, особенно в области малых q2. Как следствие, разные распады позволяют рассмотреть один и тот же таинственный кварковый процесс \(b\to s \ell^+\ell^-\) с разных углов. И тот факт, что LHCb видит одинаковые отклонения в них обоих, укрепляет уверенность, что перед нами не статистическая флуктуация, а нечто более осязаемое. Единственное, что пока непонятно, — является ли это указанием на настоящую Новую физику или на не отловленный пока прокол в анализе данных или в теоретических расчетах.

Ситуация сегодня

Итак, похоже, что совместными усилиями нескольких экспериментов, и в особенности LHCb, мы нащупали некую «болевую точку» мира элементарных частиц. Она держится уже несколько лет, не пропадает, а даже усиливается при поступлении новых данных и уточнении теоретических предсказаний. У нас уже есть несколько разных распадов B-мезонов, в которых что-то идет не так — но что именно, пока непонятно. Причем, судя по теоретическому анализу, все эти аномалии в целом согласуются друг с другом и коллективно расходятся с предсказаниями СМ на 4σ и выше, в зависимости от деталей сравнения.

Новый результат полностью вписывается в эту картину и дополнительно усиливает отклонение. С момента объявления этого результата прошли считаные дни, но в архиве электронных препринтов появилось уже свыше десятка теоретических статей, включающих это наблюдение в общий анализ. Сейчас теоретики уже говорят о совокупном отличии от СМ на уровне 5σ. В ближайшие годы ситуация продолжит обостряться. Сейчас основной источник неопределенностей — это статистические погрешности в эксперименте LHCb. Через несколько лет, когда будет обработана существенная часть статистики Run 2, эта погрешность уменьшится в пару-тройку раз — и тогда то, что сейчас кажется намеком, может перерасти в полноценное открытие. Так или иначе, благодаря эксперименту LHCb — надо сказать, единственному из экспериментов LHC, исправно поставляющему позитивные результаты! — скучно нам точно не будет.

Источник: S. Bifani (for LHCb Collaboration). Search for new physics with b → sl+l– decays at LHCb // доклад на семинаре LHC Seminar 18 апреля 2017 года.

Дополнительные материалы:

1) Популярный обзор результатов LHCb.

2) LHCb finds new hints of possible deviations from the Standard Model // пресс-релиз ЦЕРНа.

3) Стандартная модель под вопросом: выполняется ли лептонная универсальность в распадах прелестных мезонов? // заметка на сайте ИЯФ СО РАН (Новосибирск).

-

Игорь, спасибо, очень интересно.

Насколько я понял из Ваших обзоров, распад В - чуть ли не единственное достоверное отклонение от СМ, зафиксированное на сегодняшний день. Есть ли понимание, какая из ветвей Новой физики может дать наблюдаемый набор эффектов (точнее, почти полное отсутствие таковых)?-

Слово «достоверное» я пока бы не говорил, но самое статистически значимое — это да.

Понимания нет, есть лишь десятки теоретических моделей. Анализ отклонений показывает, что если добавить внутри процесса b→sll взаимодействие с правыми кварками (напомню, что электрослабая теория правые фермионы не любит), то предсказанные величины станут ближе к измеренным. Поэтому люди строят модели, в которых есть новые частицы (новые калибровочные бозоны, новые хиггсы), взаимодействующие одинаково с правыми и левыми кварками.

Я попозже попробую кратко описать разные варианты, которые люди предлагают.

-

-

Да, он тоже есть, я нехорошо написал. Вот u-кварк практически не дает вклада, у него слишком малые амплитуды перехода.

-

И соответственно такой процесс идет без тяжелых виртуальных частиц (t-кварк явно назову тяжелым для любых взаимодействий).

А b -> u -> s - это что-то слишком виртуальное. Тут подумал, что просто в распаде типа:

b -> u + l + anti-nu

слишком много энергии унесет лептон и ни на какой "хотя бы немного реальный" s-кварк энергии уже не будет.

P.S. То есть там нейтрино предполагаются или оно как бы "поглощается" при распаде c -> s + anti-l +nu?-

Там все куда сложнее.

Тяжелые частицы есть, это W-бозоны. С топ-кварками вся петля стягивается в почти точечное четырехфермионное взаимодействие, которое можно расписать через набор операторов и коэффициентов, которые зависят от разных вещей и извлекаются из разных величин. В общем, задача становится теоретически удобоваримой. С с-кварками все сложнее, поскольку петля в точку не стягивается, а значит процесс описывается намного сложнее.

Если хотите посмотреть, что вообще происходит внутри таких полулептонных распадов, полистайте например книжку Л. Б. Окуня «Лептоны и кварки».

-

-

"Но зато вероятность этого распада побольше, поскольку она пропорциональна квадрату массы лептона." (LHC/novosti_BAK/432959),

где речь про сравнение распада на тау-лептоны с распадом на мюоны.

Могу предположить, что в области массы электрона такой "закон" уже не работает, то есть функция вроде:

1 + 0.01*(m/m_mu)^2.

-

Лептонная универсальность — это утверждение только про электрослабое взаимодействие: т.е. что фотон и Z-бозон взаимодействуют одинаково со всеми сортами заряженных лептонов.

Хиггс, конечно, цепляется к ним по-разному, поскольку его константа связи пропорциональная массе фермиона. Про это было в той новости, которую вы процитировали. Но обмен хиггсом — это не электрослабое взаимодействие.

P.S. А гипероны триплета sigma-B (uub, udb, ddb) рождаются ещё реже, чем мезоны B и Bs или в них нет ничего интересного с распадами? Вижу, что распад только в Lambda-B0 + pi (мезон нужного заряда).

А потом уже идет распад в более легкие адроны с разной вероятностью.

-

Sigma_b распадаются за счет сильного взаимодействия, т.е. слишком быстро для того, чтобы там успело произойти что-то интересное. А вот другие барионы с b-кварком, Lambda_b или Xi_b (со странным кварком) изучать вполне имеет смысл, и там должна проявляться та же Новая Физика, если она есть. Хотя рождаются они пореже, чем B-мезоны, и чаще всего работать с ними сложнее (например, часто в цепочке распада есть какой-нибудь долгоживущий гиперон, который очень плохо регистрируется).

-

Я понял, что за счет сильного. Но все же есть бесконечно малая вероятность того, что до распада

udb -> udb + pi-0 (если я правильно понял канал распада)

произойдет распад типа

udb -> udc + l + anti-nu?

Где лептоны - это пара мюон + мюонное антинейтрино или электрон + электронное антинейтрино?

P.S. Преобладающие каналы распада для Lambda-B0:

1-2) Lambda-C+ + лептоны;

3) Lambda-C+ + лептоны + пара (pi+,pi-).

Время жизни гиперона Lambda-C+ - 0.2 пс - побольше, чем у некоторых частиц.-

Вероятность есть вполне конкретная, но _очень_ маленькая. Ширина sigma_b - несколько МэВ, т.е. время его жизни (которое определяется сильным взаимодействием) - порядка 1e-22 cек. Время жизни b-адронов, которые распадаются за счет слабого взаимодействия - около 1e-12 сек. Значит, на один слабый распад приходится примерно 10^10 сильных распадов - при том, что типичная статистика b-адронов на LHCb это, в лучшем случае, порядка миллиона событий. Причем это мы говорим о наиболее вероятных слабых распадах, а те, в которых может проявляться Новая Физика, еще на несколько порядков более редкие. Так что sigma_b тут не конкурент.

Насчет P.S. - не понял, что вы хотели этим сказать.

-

-

-

Насчет "вширь" - смысла нет, т.к. относительно легкие B-мезоны рождаются по большей части в направлении вдоль пучков. И угол, в котором LHCb регистрирует продукты распада как раз подобран так, чтобы ловить их бОльшую часть.

По поводу отражения - действительно, половина рожденных B-мезонов улетает в противоположном направлении. Тут такое дело. Любая установка такого масштаба тщательно оптимизируется на максимальную отдачу в условиях ограниченного финансирования. Чтобы построить второе плечо спектрометра, пришлось бы расширять экспериментальный зал (который уже был взят готовый, там стоял Delphi на LEP) или уменьшать сам детектор (а значит, ухудшать разрешение трекера, калориметра и т.д.).

К тому же, то, что мы теряем половину B-мезонов - это еще мелочи. Гораздо больше теряется из-за того, что для LHCb пучки специально дефокусируются. Иначе имеющаяся электроника просто не смогла бы переварить весь объем информации с той скоростью, с которой идут потенциально интересные события. Во время следующего апгрейда будет большая замена считывающнй электроники и триггера, так что светимость должна вырасти как минимум раз в 5, и для этого понадобится гораздо меньшая сумма, чем если строить рядом симметричный детектор.-

Может Вы знаете что-то по такому вопросу. Был SppS, переделали его в протон-протонный, но и сам он что-то может выполнять:

"Будучи предускорителем Большого адронного коллайдера, SPS в то же время позволяет вести и другие научные программы".

Вопрос такой - остались ли от старого проекта в малом кольце детекторы и используются ли столкновения в этом кольце на каком-то этапе тестирования коллайдера? План доведения энергии с 13 до 14 ТэВ требует "тренировки" только в основном кольце и весь этап увеличения энергии предварительных этапов закончился на энергии 13 ТэВ конечного участка?-

В SPS сейчас нет возможности для столкновения пучков. "Другие научные программы" - это эксперименты с фиксированной мишенью, для которых на SPS есть несколько линий выведенного пучка.

Переход с 13 на 14 ТэВ, насколько я знаю, никак от SPS не зависит. Пучки инжектируются из SPS в LHC на энергии 450 ГэВ в любом случае, энергия потом поднимается в LHC.

-

Если БАК никак не может найти новую физику и перспективы б-физики могут стать определяющими, то может ли оказаться, что к Run3 вместо некоторых экспертментальных установок (ATLAS и CMS не в счет) лучше установить lhcb подобные и начать еще усиленнее и разностороннее щупать б-физику?

Еще интересны перспективы изучения атомных столкновений. Горячая кварк-глюонная плазма - это хорошо, но в 20-21 заработает российская NICA, которая будет изучать граничную плазму, образования из нее частиц и распады частиц в плазму

А так еще можно 1 месяц работ высвободить (15%) и место под установку

-

Переделать детектор - это очень непросто. Если для проекта HL-LHC запланировали несколько вспомогательных тоннелей и т.д.:

"...охлаждение, криогеника, вентиляция, электроснабжение и трансформаторы, электроника и системы мониторинга, помещения и аварийные выходы для персонала...".

И к в 20 году работа уже будет кипеть вовсю.

А на Вики написано, что NICA планируется на "скромную" энергию 11 ГэВ/нуклон. Если это будет свинец-208, то выйдет около 2288 ГэВ. Какая-то конкретная фаза ядерной материи изучаться будет.-

На счет LHCb экспериментов - думал, что можно какую-нибудь установку разобрать, вынести и заново на ее место поставить уже LHCb-подобную. Правда да, если бы так и захотели сделать, то за год между ранами все равно не успели бы... наверное.

Касательно NICA - они такую энергию выбрали именно потому, что столько надо для формирования кварк-глюонной плазмы, это как 0 градусов цельсия для воды. Как я понимаю, гораздо больше физики именно при фазовом переходе в кварк-глюонную плазму - смотреть как вещество "растворяется" в плазме и как плазма "кристаллизуется".

Если не путаю RHIC эксперимент обладал большей энергией и они эту интересную фазу проскочили (хотя и поняли где она находится по энергии) и сейчас эксперимент модифицируется, чтобы энергию снизить (правда по сравнению с NICA светимость порядка на 2 меньше)

А LHC фигачит еще большей энергией и там чистая кварк-глюонная плазма и очень быстрый "перелет" через фазовый переход, поэтому может оказаться, что по сравнению с упомянутыми 2 экспериментами выхлоп у ALICE будет гораздо меньше и его можно было бы заменить на что-то более перспективное

-

1. Когда коллайдер строят, рассчитывают на поиск нового по всем фронтам, опираясь на разные варианты нового, предлагаемые теоретиками. Этих вариантов сотни. ATLAS и CMS покрывают большинство этих вариантов, LHCb и ALICE — меньшую часть. Заранее понятно, что в подавляющем большинстве поисков не будет обнаружено отклонений. Это не сюрприз и не повод отменять дальнейшие поиски.

2. Создать и установить новый детектор, пусть даже без разработки технологий, а как копию старого — это под миллиард инвестиций и около 10 лет работы. В общем, это было бы безумием — научным, финансовым, технологическим, репутационным, образовательным, — разобрать ATLAS и установить на его место копию LHCb.

NICA — это другой режим столкновений и слегка другие задачи, чем даже ALICE. Если сказать очень кратко, то она будет изучать сложное поведение известной системы. А на LHC мы ищем новое, неизвестное про мир элементарных частиц.

Если БАК никак не может найти новую физику и перспективы б-физики могут стать определяющими, то может ли оказаться, что к Run3 вместо некоторых экспертментальных установок (ATLAS и CMS не в счет) лучше установить lhcb подобные и начать еще усиленнее и разностороннее щупать б-физику?

Еще интересны перспективы изучения атомных столкновений. Горячая кварк-глюонная плазма - это хорошо, но в 20-21 заработает российская NICA, которая будет изучать граничную плазму, образования из нее частиц и распады частиц в плазму

А так еще можно 1 месяц работ высвободить (15%) и место под установку

-

Немного в сторону, но не слишком далеко

от темы "Новая физика".

Теория струн: в поисках выхода 2017.

В феврале 2017 г. ушёл из жизни

профессор,академик АН СССР,

академик РАН Людвиг Дмитриевич Фаддеев.

(23.03.1934, Ленинград — 26.02. 2017,

Санкт-Петербург). В основном, его

интересовала математическая физика.

Совсем недавно(2016), Людвиг Дмитриевич назвал свою любимую, красивую и совершенную математическую формулировку.

Он её твердо обозначил, особо выделив

формулу Эйлера e^i*pi=-1, в которой присуствуют два фундаментальнийших

числа. Число e и число pi. Он прекрасно

осознавал недостатки своей теории

солитонов. Частиц призрачных

гипотетических. Он предполагал

покрыть одним махом весь зоопарк

реальных и не особо реальных частиц,

а заодно и весь спектр их взаимодействий.

Это не получилось,а жаль. Есть повод понять,что ему помешало, используя для этого его ценнейший опыт,опыт других исследователей. -

-

Извините конечно за резкость, но Уважаемые лауреаты с большой

помпой вводят свои гениальнейшие модели и теории.

Потом, порой, эти достижения переходят в разряд неадекватного

старья, сложных утилитарных "вычислений" висящих в воздухе, и представляют интерес только как разнообразные позиции в подробной time-line борьбы идей в естественных науках. Ярчайшие примеры: модель атома Бора и оболочечная модель ядра.

Обобщая, я могу утверждать, что, несомненно, есть большие открытия, но случаются и весьма неожиданные "закрытия".

Иногда, просто "на ровном месте". Шарлатаны, есть особая статья. Они идут в помойку гораздо чаще и проще...

Р.S. Ссылка меня не вдохновила, японцы весьма искусны и изобретательны, но не более того... Успехов!-

Когда я читаю, за что давались Нобелевские в 30-х годах, я думаю для нашего времени это кажется элементарной истиной! Гениальное в простоте. Когда же читаешь про Нобелевскую Хофта и Вельтмана (1999 год), уже не скажешь, что это элементарно! И как объяснить это первому встречному, как говорили некоторые гениальные физики?! Я считаю Вашу "резкость" продуктом неполного знания, фактически дилетантство в такой сложной науке, как современная ФЭЧ!

-

>истина проста<Ok

У меня два банальных пункта:

Первое, физика не должна отрываться от математики.

Я подозреваю, что адекватная математика не так уже и сложна.

Второе, вся многоуважаемая статистика прёт не из-за

случайных процессов в веществе, а от интерференции

с приборами и многомерности space-time. (3D-3D)-

Почитайте информацию по Нобелевской премии 1999 года. Как минимум одно утверждение о простоте математики в современной физике полный бред! Я подозреваю, что Вы не знаете современную математику!!! Теория групп, тензорное исчисление - это по-Вашему просто?! И это не полный перечень применяемой в физике математики! А Ваше последнее утверждение о статистике - дилетантство!

-

Не горячитесь так! Всё Вами навешанное

дает о вас информацию.

Вы в уважаемой статистике видите

ключи ко свей природе. У меня другое мнение.

И как Вы наверное припоминаете, не

только у меня.

>Теория групп, тензорное исчисление

- это по-Вашему просто?!

Главное состоит в том, что абсолютно

полезно, когда находится этому

адекватное применение.

Иначе,пишут вот такое:

https://arxiv.org/abs/quant-ph/0408104

Как говорят, не разобравшись можно

и в arxiv.org "наваять".

А истина проста и симметрична,

только чуть иначе...-

Где Вы видели симметрию в ФЭЧ?! Я прекращаю дискуссию с Вами! Жаль потраченного времени, разве что другие почитают и поймут, как не проста истина!

-

Уважаемый prometey21, не могу назвать это дискуссией.

http://modernproblems.org.ru/sience/181-rumer-fet-2.html

Ю.Б. Румер, А.И. Фет. Теория унитарной симметрии

Москва, «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 1970,− 400 стр

Успехов!-

"Уважаемый" HOM, а помоложе Вы книги читали?! Там, где описаны CPV, CPTV, LFV и др.. Указанная Вами книжка очень стара! В то время ещё не было, наверное, описано нарушение в распадах даже K-мезонов, а о B-мезонах ещё и не слыхивали!!! Почитайте, пока не протухли Ваши знания, хотя бы "Лептоны и кварки", 1990, Л.Б. Окунь!

-

Уважаемый prometey21, Вы возмущённо (!)"спросили"(?)

>Где Вы видели симметрию в ФЭЧ?

Я ответил:

Вот именно тут и видел,

это классика,

которая переиздана совсем недавно,

в 2016 г.

Если вы ещё что-то не встречали,

то это не повод возмущаться.

Успехов!-

Издание "новое, стереотипное". Что-то больно много они насочиняли про симметрию. Главное, что не Нобелевские лауреаты. Я предлагаю 2013 года издание: Стивен Вайнберг, "Космология". Может такой автор наконец "раскроет Вам глаза"? Это физик из физиков. Мощнейшая личность!

-

Уважаемый prometey21!

С Вашего позволения, и при полном (**)

почтении (**) к возрасту (84г.) и авторитету лауреата NP,

ограничусь его Ноб. лекцией:

http://ufn.ru/ru/articles/1980/10/a/.

Опять вынужден высказаться критическим

образом. В конце лекция С. Вайнберга,

как и положено в таких случаях, становится

образной, метафоричной и обобщающей:

"...Платон описывает прикованных в пещере узников, которые могут видеть,

лишь тени, отбрасываемые на стены пещеры предметами из внешнего

мира. А когда узников выпускают из пещеры на свет, глаза их настолько-

поражены сиянием, что в течение некоторого времени они думают, будто

тени, которые они видели в пещере, действительно достовернее тех вещей,

которые им сейчас показывают. Но постепенно их восприятие мира прояс-

няется и они начинают понимать насколько прекрасен настоящий мир.

Мы как раз находимся в такой пещере, прикованные ограничениями

на возможные типы экспериментов, доступных нам. В частности, мы

можем изучать вещество лишь при относительно низких температурах,

когда симметрии, по всей видимости, спонтанно нарушены и потому при-

рода не представляется здесь очень простой или единой. Мы не можем

выбраться из этой пещеры, но если долго и терпеливо смотреть на тени

на ее стенах, то можно, по крайней мере, уловить формы симметрии, кото-

рые, даже будучи разрушенными, являются точными принципами, управ-

ляющими всеми явлениями природы, проявлением красоты внешнего≫

мир"

Речь идёт о тенях (**).

"...не можем выбраться из этой пещеры..."

И в этом заключена суть, лекции и всего вклала!

По моему скромному, но

твердому мнению.

Успехов!-

Вещество отличается малостью от антивещества. Правое ухо от левого. Полной симметрии в природе нет! То, что я ставлю много восклицательных знаков, так это мой стиль. К сожалению, то, что мы тут понаписали - это оффтопик! Как нас терпит Игорь - непонятно! Видимо ещё не совсем вышли из доверия. Good Luck!!!

-

Касательно вещества и антивещества,

тут, как мне кажется, есть два пункта.

Первый, отсутствие фундаментального, формального,

общепризнанного определения заряда.

Через силу и ток это другое.

Второй, для интуитивного понимания достаточно

трёх пальцев на левой руке и трёх на правой.

Современные эксперименты с антивеществом

в популярном изложении:

http://old.elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433400/Antivodorod_novaya_era_eksperimentov_s_antimateriehttp://o ld.elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433400/Antivo dorod_novaya_era_eksperimentov_s_antimateriey

Удачи!

P.S._И.П.Иванов,извините за некоторые вольности._-

Главное для антивещества прямое и непрямое нарушение СР-инвариантности, особенно отличающееся при распадах В-мезонов. Это азы в этой области ФЭЧ! Это главное, что интенсивно изучается в современной физике. Пожалуй ни одно явление не исследуется так разносторонне! Сколько физиков ломает над этим голову! Именно это важно, а не какой-нибудь антиводород!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Во-вторых, B-мезоны на LHC рождаются в направлении почти вперед и летят с большой скоростью. Из-за сильного релятивистского замедления времени их дистанция до распада резко увеличивается, и поэтому удается очень хорошо разделять первичные и вторичные вершины.

-

И это хорошо. Правда я тут придумал релятивистское замедление от наличия у B0 мезона кинетической энергии 574 ГэВ (пролетит вероятно 5 см пути), но такие большие энергии наверное редко будут.

Есть ещё сверхтяжелые резонансы (чуть больше 10 ГэВ), не нашел по ним времени жизни. Меньше значений около 1 пс нахожу только тау-лептон с его 0.29 пс. Лептон в 3 раза легче, так что проживет эквивалент 0.86 пс при той же энергии. -

Но из-за "почти вперёд", надо полагать, не очень хорошо. Если мезон летит вдоль трубы, то сложно понять сколько он пролетел - т.к. точка столкновений довольно растянута вдоль трубы тоже. Не?

-

Точка, где непосредственно произошло столкновение протонов восстанавливается очень точно - оттуда вылетает сотня-другая частиц (т.н. первичная вершина).

B-фабрики тоже на месте не стоят, скоро заработает Belle II, которая может обогнать по чувствительности LHCb по многим фронтам. В частности, думаю, и в B0->K*ee: электроны в конечном состоянии на B-фабриках реконструируются с гораздо большей эффективностью. Вообще, B-фабрики и LHCb хорошо дополняют друг друга. Например, LHCb хуже работает с нейтральными частицами в конечном состоянии, зато на B-фабрике нельзя рождать Bs и b-барионы (точнее, Bs можно, но в гораздо меньших количествах).

-

Последние новости

Рис. 1. Один из вариантов распада B-мезона, вызванный кварковым превращением \(b\to s \ell^+\ell^-\), в котором в очередной раз обнаружились намеки на отклонения от Стандартной модели.