Жуки-мирмекофилы — новый пример предсказуемой эволюции

Молекулярно-филогенетический анализ, проведенный учеными из Японии и США, показал, что схожие изменения в морфологии жуков-стафилинид Aleocharinae, ассоциированных с кочевыми муравьями, независимо друг от друга возникали по меньшей мере 12 раз. Следовательно, в данном случае эволюция действовала предсказуемым образом: чтобы сожительствовать с кочевыми муравьями, не связанные между собой таксоны должны были подверстывать себя под один и тот же стандарт.

Когда к середине XX века стало ясно, что помимо естественного отбора важную роль в эволюционном процессе играет случайная генетическая изменчивость, биологи-теоретики заговорили о принципиальной непредсказуемости хода эволюции. Так, в своей книге «Случайность и необходимость» (1971 г.) французский биохимик и нобелевский лауреат Жак Моно писал: «Чистая случайность, абсолютно свободная, но слепая, в самом основании грандиозного здания эволюции: это центральное положение современной биологии — больше не одна из возможных или представимых гипотез. Сегодня это — единственно возможная гипотеза». Или же, как гласит известное высказывание американского палеонтолога Стивена Джея Гулда, если мы «отмотаем» эволюцию назад и запустим ее вновь, мы получим органический мир, не очень-то похожий на тот, что мы видим сейчас (см. S. J. Gould 1989. Wonderful life: The burgess shale and the nature of history).

Однако в последние годы на различных примерах конвергенции было показано, что эволюция ведет себя не так уж и непредсказуемо, как того хотелось бы поклонникам его величества случая. Например, электрические органы независимо возникли у шести различных групп рыб — и у всех из них сходным образом менялась экспрессия одних и тех же генов (см.: Электрические органы у разных групп рыб регулируются сходными генами, «Элементы», 01.07.2014). Получается, эволюция не может идти как угодно — исходная организация предкового типа позволяет предсказать, какие изменения будут возникать у его потомков, поставленных в те или иные условия. К похожему выводу пришли и авторы исследования, посвященного мирмекофильным жукам стафилинидам. Мирмекофилами называют организмы, которые тесно связаны с муравьями и, как правило, живут за их счет.

Стафилиниды (Staphylinidae) — это одно из самых крупных семейств животного царства, насчитывающее более 60 тысяч видов в составе 32 подсемейств, и мирмекофилов среди них больше, чем среди всех остальных насекомых вместе взятых. Особенно много мирмекофильных жуков имеется среди Aleocharinae, самого крупного подсемейства стафилинид (около 16 тысяч видов). Среди них и знаменитая ломехуза, которую ничего не подозревающие муравьи выкармливают, принимая за собственное потомство. Однако во внешнем облике ломехузы и большинства других стафилинид-мирмекофилов из данного подсемейства нет ничего общего с муравьями — они выглядят примерно так же, как и типичные свободноживущие стафилиниды.

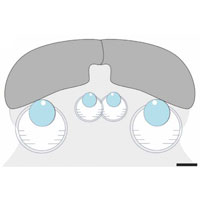

Но есть в составе Aleocharinae три десятка родов, взрослые жуки которых очень похожи на своих хозяев благодаря суженному у основания брюшку, напоминающему стебелек муравьев, удлиненным конечностям и муравьинообразным коленчатым антеннам с вытянутым первым члеником (рис. 1). Эти жуки паразитируют на кочевых муравьях Старого и Нового Света. Некоторые исследователи объединяли все эти роды в трибу Dorylomimini, предполагая, что все они произошли от одного предка, паразитировавшего на предке кочевых муравьев Dorylinae. По мере того, как образовывались все новые роды муравьев-кочевников, возрастало и разнообразие ассоциированных с ними стафилинид (см. C. H. Seevers 1965. The systematics, evolution and zoogeography of staphylinid beetles, associated with army ants (Coleoptera, Staphylinidae)).

Однако новейшее исследование ученых из Японии и США показало, что все было не так. Стафилиниды, не связанные близким родством, независимо подселялись к кочевым муравьям, приобретая при этом одинаковую муравьиноподобную наружность. Чтобы это доказать, ученые собрали стафилинид, ассоциированных с 5 из 7 родов муравьев-кочевников Dorylinae. Сделать это было не так-то просто — порой один мирмекофил приходится на 5000 муравьев, и, чтобы распознать его в муравьиной колонне на марше, нужен зоркий глаз. Сравнив собранных стафилинид по нескольким ядерным и митохондриальным генам с другими родами подсемейства, авторы статьи выяснили — муравьиный облик стафилиниды Aleocharinae независимо друг от друга приобретали по меньшей мере 12 раз (рис. 2)!

Рис. 2. Молекулярная кладограмма подсемейства жуков-стафилинид Aleocharinae. Пронумерованы и отмечены оранжевым цветом таксоны, приобретшие муравьиный облик, оранжевые стрелки указывают на их хозяев-муравьев. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology

Судя по данным молекулярно-филогенетического анализа, последний общий предок стафилинид-мирмекофилов, связанных с кочевыми муравьями, жил 105 млн лет назад — примерно в середине мелового периода (рис. 3). Для сравнения, последний предок мыши и человека существовал 75 млн лет назад (см. A. T. Chinwalla et al., 2002. Initial sequencing and comparative analysis of the mouse genome). А теперь представьте, что какие-нибудь крысы, макаки, лемуры и хомячки 12 раз подряд, не сговариваясь между собой, становились как две капли воды похожи, скажем, на черепаху. А ведь именно это и произошло со стафилинидами Aleocharinae — каждый раз из столкновения представителей этого подсемейства с муравьями-кочевниками получался один и тот же результат. Ну как тут не заговорить о предсказуемости эволюции?

Рис. 3. Предполагаемое время дивергенции таксонов жуков-стафилинид Aleocharinae. Пронумерованы и отмечены оранжевым цветом таксоны, приобретшие муравьиный облик. Ma — миллион лет назад. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology

Возможно, все дело в том, что жизнь в семьях кочевых муравьев предполагает очень большую степень интеграции в их «быт». Стафилиниды должны постоянно перемещаться вслед за своими хозяевами, они вылизывают и чистят муравьев подобно тому, как муравьи это проделывают друг с другом, наконец, стафилиниды на равных с остальными членами семьи едят добычу, принесенную фуражирами. Иногда во время переездов на новое место они заставляют муравьев переносить себя. Чтобы муравьи во время всех этих манипуляций не распознали обманщиков на ощупь, им приходится очертаниями тела максимально подделываться под своих хозяев.

Судя по молекулярным данным, появление современных родов стафилинид Aleocharinae, связанных с кочевыми муравьями, произошло в палеоцене и эоцене. Именно на это время, согласно палеонтологической летописи, приходится резкий рост численности муравьев в экосистемах. Это можно проследить, например, по инклюзам в янтаре. Еще в бирманском янтаре, возраст которого составляет около 100 млн лет (середина мела), находки муравьев единичны. В балтийском янтаре (поздний эоцен) их количество резко возрастает. Ну а в миоценовом мексиканском и доминиканском янтарях число муравьев уже зашкаливает.

Многие беспозвоночные проиграли от этой муравьиной экспансии, но только не стафилиниды Aleocharinae — благодаря наличию особой тергальной железы на конце брюшка они научились манипулировать поведением муравьев, что открыло перед ними заманчивые возможности мирмекофилии — жизни на всем готовеньком.

Источник: Munetoshi Maruyama, Joseph Parker. Deep-Time Convergence in Rove Beetle Symbionts of Army Ants // Current Biology. 2017. V. 27. P. 920–926.

См. также о других жуках-мирмекофилах, паразитирующих на кочевых муравьях:

1) Жук-зацепер, «Элементы», 15.02.2017.

О предсказуемой эволюции:

1) Способы адаптации бактерий к разным температурам оказались предсказуемыми, «Элементы», 16.03.2017.

Александр Храмов

-

"Получается, эволюция не может идти как угодно — исходная организация предкового типа позволяет предсказать, какие изменения будут возникать у его потомков, поставленных в те или иные условия" - Ура! Открыли гомологические ряды Вавилова!! И 91 года не прошло!!! Давайте теперь к юбилею Менделя откроем законы Менделя.

-

Тут просто несколько неточно выражено: не только возникать, но и фиксироваться. А это - уже покушение на почти сорокалетнюю антиадаптационистскую парадигму, существующую со времён известной статьи Гулда и Левонтина.

И такие новости теперь прямо косяком пошли: недавняя тут же - http://old.elementy.ru/novosti_nauki/432954/Sposoby_adaptatsii_bakteriy_k_raznym_temperaturam_okazalis_predskazuemymi

и вот - https://nplus1.ru/news/2017/03/28/bacterialpores

Так что действительно ура - адаптационизм снова возрождается!

Только уже железно-доказательный (как медицина кохрановской коллаборации).

С другой стороны это может быть довольно печальным для энтузиастов ксенобиологии: если так и дальше пойдёт, то надежда где-либо увидеть биоту, сильно отличающуюся от земной становится совсем призрачной - не только на практике, но даже и в теории. И если при этом роль случайности всё же останется столь же велика - то большинство других вариантов будет не альтернативными, а элементарно проигрышными, тупиковыми. И тогда всё становится совсем плохо: черты, присущие нашей биоте окажутся не только маловероятными, но при этом ещё и - единственно возможными в этой вселенной. И другие - просто непредставимыми.

Так-то.

P.S. Кстати история самого Гулда весьма примечательна - отречение от адаптационизма немедленно вызывает бесовъ креационизма, что совершенно неудивительно: стал ли причиной тонкой настройки условий возникновения наблюдателя Его Величество Случай (слабый А.П.), или же Непостижимая Б-жья Воля (сильный А.П.) - определяется тут уже чисто эстетическими предпочтениями (индивидуальной склонностью к следованию научному методу "до конца" или к телеологии), ибо никаких конкретных конструктивных следствий тут уже не получить в любом случае.

-

-

1. Насколько я знаю, муравьи никогда не подкармливают тлей, червецов и прочих равнокрылых, которых они "выпасают".

2. Если верить классикам (Wasmann), на ВСЕХ стадиях жизненного цикла ломехуз муравьи обращаются с ними именно как со своим потомством - они выкармливают их высокопитательным секретом постфарингеальных и лабиальных желез, который предназначен для муравьиных личинок (причем этим занимаются муравьи-няньки). А вот другие виды мирмекофилов, постукивая антеннами и имитируя позыв к трофоллаксису, умеют выклянчивать у муравьев капельки обычной питательной жидкости, предназначенной для взрослых членов колонии. То есть во втором случае мирмекофила «принимают» за взрослого муравья, а в случае ломехузы – за личинку.

Во всяком случае, совершенно точно известно, что с личинками ломехуз муравьи ведут себя как со своими собственными https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/contribution-to-the-physiology-of-the-guest-host-relations-myrmec

3. Если я правильно понимаю, ломехуза «кормит» муравья секретом своих трихом (железистых волосков) на конце брюшка не всё время, а только когда ей надо проникнуть в гнездо. Как пишут Hölldobler и Wilson в своей известной книжке «Муравьи», точный состав этого секрета не установлен, но углеводов там нет (в отличие от медвяной росы тлей), одни белки. Насколько они нужны муравьям? Может быть, это нечто вроде седативного препарата? :) В любом случае, ущерб от ломехузы явно гораздо больше, чем польза.

Короче, с тлями я бы точно их сравнивать не стал.

Последние новости

Рис. 1. A — свободноживущие жуки-стафилиниды Aleocharinae, B — стафилиниды-мирмекофилы Aleocharinae, паразитирующие на кочевых муравьях, C — стафилинида Ecitophya и ее хозяин — кочевой муравей Eciton (Перу), D — стафилинида Rosciszewskia и ее хозяин — кочевой муравей Aenictus (Малайзия), E — стафилинида Beyeria и ее хозяин — кочевой муравей Neivamyrmex (Эквадор). Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology