Биоразнообразие стимулирует собственный рост

Эволюционные эксперименты на микробных сообществах, составленных из разного числа близкородственных видов, показали, что биоразнообразие может стимулировать свой собственный рост, способствуя диверсификации микробов. В основе обнаруженного механизма лежит конкуренция за пищевые ресурсы. По мере роста числа видов в сообществе обостряется конкуренция за узкий круг самых «популярных» источников углерода, тогда как другие источники остаются недоиспользованными. В результате получают селективное преимущество различные мутанты, у которых скорость размножения в отсутствие межвидовой конкуренции понижена, но зато повышена эффективность использования непопулярных субстратов. В сообществе с низким разнообразием такие мутанты отсеиваются отбором, и поэтому биоразнообразие простых сообществ так и остается низким, а сложных — растет.

В эволюции биоразнообразия задействованы как отрицательные, так и положительные обратные связи. В сообществе с высоким уровнем разнообразия дальнейшая диверсификация может быть заторможена из-за того, что все потенциальные ниши уже заполнены и все ресурсы поделены. Это пример отрицательной обратной связи. С другой стороны, рост разнообразия может ускорять сам себя благодаря таким явлениям, как создание ниш (Niche construction) (см.: Цепная реакция видообразования, «Элементы», 11.02.2009) и снижение вероятности вымирания видов, приуроченных к сообществам с высоким уровнем разнообразия (см.: В разнообразном сообществе у животных меньше шансов вымереть, «Элементы», 13.05.2009). Это — примеры положительных обратных связей в эволюции биоразнообразия.

В серии краткосрочных эволюционных экспериментов на бактериях Pseudomonas fluorescens биологи из Германии и Франции продемонстрировали еще один потенциальный механизм, благодаря которому биоразнообразие может подстегивать свой собственный рост.

Эксперименты проводились на восьми штаммах псевдомонад, которые формально все относятся к виду Pseudomonas fluorescens, но при этом сильно различаются по своим биохимическим и экологическим параметрам, и поэтому авторы уверенно называют их «видами», игнорируя номенклатурную нестыковку.

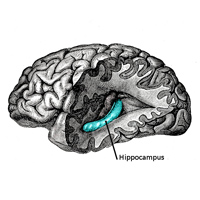

В центре внимания исследователей был штамм (или вид) P. Fluorescens F113, в геном которого был добавлен ген устойчивости к канамицину, чтобы было удобно отделять его от остальных видов. Из этого вида и семи других составлялись микробные сообщества с разным уровнем видового и функционального разнообразия. Под функциональным разнообразием (ФР) понимается разнообразие спектров использования пищевых ресурсов (источников углерода) у бактерий, входящих в сообщество. Спектр питания каждого штамма определяли при помощи плашек Biolog EcoPlate (рис. 1).

Исследователи контролировали не только разнообразие сообщества, в котором шла эволюция штамма F113, но и способность бактерий к быстрым эволюционным изменениям. Для этого каждый эксперимент повторно проводился с модифицированными бактериями F113, у которых был отключен ген сайт-специфичной рекомбиназы (см. Site-specific recombination) XerD. Этот фермент время от времени перекраивает геном, меняя местами его фрагменты, что резко повышает частоту появления мутантных клеток. Поэтому его отключение должно снижать способность бактерий к быстрой адаптации.

В ходе каждого эксперимента свежеизготовленное микробное сообщество с тем или иным уровнем функционального разнообразия (ФР) и штамм F113 смешивались в пропорции 4:1, а полученная смесь затем эволюционировала в течение 48 часов, что соответствует примерно полусотне поколений (клеточных делений). Авторы надеялись, что за такое короткое время бактерии F113 rec− (не имеющие XerD), не успеют измениться, потому что у них будут слишком редко возникать полезные мутации. Эти ожидания впоследствии подтвердились.

Оказалось, что чем выше ФР сообщества, тем ниже доля F113 в итоговой смеси микробов по окончании 48-часового эксперимента. Это значит, что интенсивная межвидовая конкуренция за ресурсы ограничивает размножение F113. То же самое можно сказать другими словами: относительная приспособленность F113 (по отношению к остальному сообществу) снижается по мере роста ФР.

У микробов дикого типа (F113 rec+) снижение приспособленности с ростом ФР выражено слабее, чем у модифицированных микробов с замедленным мутагенезом (F113 rec−). Дополнительные опыты подтвердили, что микробы F113 rec+ по окончании эксперимента успешнее конкурируют с другими микробами из «своего» сообщества, чем F113 rec−. Это значит, что благодаря наличию рекомбиназы XerD адаптация бактерий к жизни в сообществе прошла успешнее.

Теперь нужно было проверить, происходила ли у F113 rec+ в ходе эксперимента диверсификация, то есть появлялись ли новые фенотипы, отличающиеся от исходного по спектру используемых ресурсов. Для этого взвесь бактерий разбавляли, высевали на агар и изучали морфологию колоний, развившихся из единичных клеток. Дело в том, что у P. fluorescens, как и у многих других бактерий, мутации, меняющие обмен веществ, нередко меняют также и форму колоний. Оказалось, что среди бактерий F113 rec+ действительно появилось много мутантов. При этом чем выше ФР сообщества, тем больше была доля различных мутантов среди F113 rec+ к концу 48-часового эксперимента. В ряде случаев мутанты полностью вытеснили исходный штамм (рис. 2). Таким образом, подтвердилось предположение о том, что разнообразие сообщества способствует диверсификации. Среди микробов F113 rec− мутантов обнаружить не удалось.

Рис. 2. Доля мутантных клеток среди бактерий F113 rec+ по окончании 48-часового эволюционного эксперимента в зависимости от функционального разнообразия сообщества, в котором шла эволюция. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Авторы определили спектр использования пищевых ресурсов бактериями-мутантами и сравнили его с пищевыми предпочтениями исходных бактерий F113, а также семи других видов, участвовавших в эксперименте. Оказалось, что основная конкуренция между микробами идет лишь за часть веществ, присутствующих в питательной среде. Этими «популярными» источниками углерода питается большинство видов. При этом в среде присутствует много других питательных веществ, которые используются менее интенсивно и лишь отдельными видами. Соответственно, конкуренция за эти «непопулярные» вещества слабее. Восемь видов, участвовавших в эксперименте, имеют похожие спектры использования «популярных» веществ, но сильно различаются по использованию «непопулярных».

Исходный штамм F113 был трофическим специалистом, то есть он, как и большинство других видов — участников эксперимента, в основном питался небольшим набором «популярных» веществ и лишь в минимальной степени использовал «непопулярные». Все бактерии-мутанты, произошедшие от F113 и достигшие заметной численности (то есть поддержанные отбором), отличаются от исходного штамма более широким спектром активно используемых ресурсов. Мутанты в значительной мере перешли на «непопулярные» источники углерода. По сравнению с предковым штаммом F113 они стали трофическими генералистами. Очевидно, это помогло им избежать конкуренции и обеспечило успех в сообществах с высоким ФР.

Выяснилось также, что мутанты, научившиеся эффективно утилизировать недоиспользуемые сообществом ресурсы, заплатили за это эволюционное достижение немалую цену: их приспособленность к жизни в условиях пониженной межвидовой конкуренции снизилась. Они проигрывают в скорости роста своим предкам — немутантным бактериям F113, если поблизости нет других видов-конкурентов (или если таких видов мало и ФР сообщества низкое). Это объясняет, почему мутанты — пищевые генералисты распространились в основном в сообществах с высоким ФР, где приспособленность исходного штамма F113 оказалась понижена из-за острой межвидовой конкуренции. Только поэтому мутанты-генералисты и смогли с ним тягаться.

В том, что за успешную утилизацию одних веществ пришлось заплатить снижением эффективности использования других, ничего неожиданного нет: это общее, хотя и имеющее множество исключений, эволюционное правило — принцип «эволюционного компромисса» (trade-off, см.: Peter T. Ellison, 2014. Evolutionary Tradeoffs). Специалист, как известно, подобен флюсу, но в своей узкой области он, как правило, побеждает в конкуренции генералиста. Важно, что в данном случае удалось экспериментально показать роль эволюционных компромиссов в формировании разнообразных сообществ. Если бы штаммы, способные эффективно утилизировать «непопулярные» источники углерода, не проигрывали исходному штамму в конкуренции за «популярные» субстраты или за что-то другое в иных условиях, они бы давно вытеснили его повсеместно, и глобальное биоразнообразие снизилось бы.

Таким образом, исследование подтвердило, что высокое разнообразие сообщества может стимулировать свой собственный рост, способствуя диверсификации входящих в сообщество видов. Предложенный механизм основан на конкуренции за ресурсы и отличается от «создания ниш», хотя авторы и признают, что создание ниш (например, использование одними штаммами продуктов жизнедеятельности других или иные варианты взаимовыгодных отношений, см.: Эволюция видов в сообществе идет не так, как в монокультуре, «Элементы», 19.05.2012) тоже могло внести какой-то вклад в полученные результаты.

Очевидно, что рост биоразнообразия не может ускорять диверсификацию до бесконечности: в какой-то момент должно наступить насыщение. Вся игра строится на наличии в системе недоиспользуемых ресурсов, а рано или поздно биоразнообразие вырастет настолько, что ресурсы будут поделены до последней крошки. Скорее всего, биоразнообразие начнет тормозить диверсификацию задолго до этого момента. Дальнейшие исследования покажут, насколько широко распространен в природе данный механизм автокаталитического роста биоразнообразия.

Помимо прочего, исследование наглядно показало, что «экологический» и «эволюционный» масштабы времени практически совпадают, по крайней мере в мире микробов. Самые настоящие эволюционные изменения, основанные на мутациях и отборе, меняющие функциональную структуру и разнообразие сообщества, происходили в этом эксперименте за какие-то смешные 48 часов.

Источник: Alexandre Jousset, Nico Eisenhauer, Monika Merker, Nicolas Mouquet, Stefan Scheu. High functional diversity stimulates diversification in experimental microbial communities // Science Advances. 2016. V. 2. P. e1600124.

См. также:

1) Разнообразие тропических насекомых поддерживается благодаря узкой специализации паразитов, «Элементы», 18.03.2014.

2) Эволюция видов в сообществе идет не так, как в монокультуре, «Элементы», 19.05.2012.

3) Экспериментально доказано, что разнообразие растительных сообществ поддерживается расхождением видов по разным нишам, «Элементы», 23.09.2009.

4) В разнообразном сообществе у животных меньше шансов вымереть, «Элементы», 13.05.2009.

5) Цепная реакция видообразования, «Элементы», 11.02.2009.

6) Биоразнообразие, как и народонаселение, растет по гиперболе (по статье А. В. Маркова и А. В. Коротаева «Динамика разнообразия фанерозойских морских животных соответствует модели гиперболического роста»).

-

Биоразнообразие в масштабах планеты действительно в целом повышается, по крайней мере в течение фанерозоя, хотя и очень нелинейно, с многочисленными скачками туда-сюда.

Но вот связь биоразнообразия с энтропией, да и вообще применение понятия "энтропия" в биологии - дело чрезвычайно скользкое. И скорее уж можно говорить о том, что рост разнообразия соответствует росту энтропии, а не снижению.

Одной из самых популярных мер биоразнообразия является индекс Шеннона

https://en.wikipedia.org/wiki/Diversity_index#Shannon_index

который изначально был разработан для измерения энтропии текстов (The measure was originally proposed by Claude Shannon to quantify the entropy (uncertainty or information content) in strings of text).

Чем выше разнообразие сообщества, тем выше энтропия по Шеннону.

Минимальная энтропия и максимальная упорядоченность будет, если вся планета населена одним-единственным видом :)-

О скользкости энтропии. Минимальная энтропия и максимальная упорядоченность обеспечивается солипситской моделью, в которой вся планета рассчитывается на компьютере с помощью строго детерминированной программы.

-

Вы правы, если рассматривать биоразнообразие как количество разных видов, повышение ведет к увеличению энтропии. А если рассмотреть биоразнообразие как самоупорядочивание, где каждый вид занимает свою нишу и для каждой ниши подбирается свой вид? Для каждого питательного элемента свой пользователь. Думаю в таком информационном подходе энтропия снизится, т.е. все "по полочкам".

-

Закон о росте (неубывании) энтропии работает только для замкнутых систем, коей ни организм, ни вид, ни экосистема, ни даже вся планета Земля не являются. А ваш "информационный подход" годится лишь для оценки энтропии созданных людьми текстов учебников по биологии. Вы как бы перепутали свойства карты (вытекающие из свойств пользователя карты и свойств решаемых им с помощью карты задач) со свойствами отображаемой ею территории.

-

Замкнутость может выполняться для одних процессов и не выполняться для других, а энтропия зависит от принятой "бесструктурности" элементов рассматриваемой системы. Возможно, существует уровень "дискретизации" и множество процессов, для которых система замкнута, и определенная соответствующим образом энтропия не убывает. Например, масса научной литературы растет, а качество падает, девать энтропию некуда.

-

В вашем примере о литературе энтропия - не более чем эпитет, метафора. Вместо слова "энтропия" вы могли бы использовать слово "анархия", "зло" или "скверна" без потери смысла.

Формализация замкнутости системы на уровне любого процесса потребует формализации инвариантного параметра этого процесса (не изменяющейся "энергии", относительно которой и формулируется замкнутость системы и относительно структуры и возможностей преобразования которой определяется энтропия). Попробуйте сформулировать такой объективно измеримый инвариант в процессе создания и потребления текстов учебников. Можно в дифференциальной форме (т.е., формулу для вычисления дельты энтропии при переходе из одной фазы процесса в другую).-

Вы совершенно правы, однако метафора в моем посте не имела никакого значения, кроме художественного, по-моему, это очевидно. Содержательных примеров у меня нет, но отсутствие доказательства не есть доказательство отсутствия. Вполне достаточно того, что определение термодинамических величин и понятия замкнутости зависит лишь от дискретизации системы и выбора множества процессов. Поэтому, все рассуждения о "скользскости", абстрактной "информационности" и т.п. существенны только тогда, когда не введена (или не доказана возможность введения) формальная система с термодинамическими величинами.

-

Отсутствие доказательства существования фарфорового чайника на геоцентрической орбите не есть доказательство его отсутствия там. Но данный тезис не добавляет целесообразности (критериев достижения цели) рассуждениям об этом чайнике.

-

Не стоит преувеличивать. Наличие в абстрактной системе свойства, более широкого, чем нужно (или допускается) в известных реализациях, уже само по себе достаточный довод к возможности существования других реализаций.

-

Я без преувеличения говорю, что конструктивных умозаключений из данного "довода" сделать не получится. Без формализации системы и путей преобразования в ней инвариантной "энергии" (или формализации степеней свободы системы в каждой фазе) понятие "энтропия" не несёт никакого смысла.

-

Довольно опасно ограничиваться только конструктивными умозаключениями. Собственно, и термодинамику конструктивно построить нельзя, не абстрагируясь _существенно неконструктивным образом_ от дискретности, неравновесности, флуктуаций и т.п.

-

Не понимаю, о какой опасности вы пытаетесь сказать. И не понимаю "фундаментальности" выбранных вами абстракций, от которых вдруг понадобилось абстрагироваться в термодинамику. Не вижу предмета разговора, только намёк не неприятие моей "самоуверенности" и намёк на веру в сакральные знания, существование которых необходимо как-то иметь ввиду при теоретизировании. Argumentum ad ignorantiam.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А к энтропии информационных систем (выраженной через колмогоровскую сложность, например) не применимы термодинамические законы, т.к. границы информационной системы всегда умозрительны - это не физические границы системы, а границы её понимания исследователем.

-

"А к энтропии информационных систем (выраженной через колмогоровскую сложность, например) не применимы термодинамические законы, т.к. границы информационной системы всегда умозрительны - это не физические границы системы, а границы её понимания исследователем" - лично Ваши границы может быть и умозрительны и зависят от Вашего понимания, но мои границы независимо от моего понимания весьма жестко ограничены моей кожей, моим желудком и быстродействием ПД миелинизированных нейронов. И то же самое - для любого знакомого мне живого организма. Жизнь вне организмов и- из экосистем реплицирующихся молекул - существует лишь в форме математических моделей и оставаясь в таковой никак на энтропию повлиять не могут. Так может все-таки энтропию мерить для живых организмов, а не для "живых систем".

2) А.Марков не прав - самая низкая энтропия будет не тогда, когда на всей Земле будет жить один вид, а тогда - когда один организм. И чтоб не размножался.-

1) Какое отношение ваша убеждённость в ограниченности организма кожей имеет к определению колмогоровской сложности и информационной энтропии?

2) А. Марков прав (а так же он привёл критерии формализации энтропии биоразнообразия, в рамках которой он прав). И прав в акценте на осторожности применения термодинамических моделей к генетическим.

(Вообще, перед тем как продолжить беседу, нужно будет договориться, о какой энтропии мы говорим - об термодинамической энтропии, экспортируемой организмом в том числе через кожу, или об увеличении сложности генетического кода, обусловленному видообразованием. Или мы об упорядоченности трофических циклов, выраженных графом, например. Вариантов множество, энтропия - это не что-то материальное, существующее само по себе вне определений и наших математических знаний.)-

1) Очень просто - организм нельзя мерить никакой энтропией. Это еще Больцман знал (см.его работу "Об атомизме"). Энтропией можно мерить физические отправления организма. А физические отправления не есть жизнь. Если завод, приводимый в движение паром, построит свою копию (самореплицирующаяся молекула) - он не станет живым.

2) Кстати, ограниченность организма кожей - это не моя убежденность. Это факт.

3) Если Марков прав, то где больше эниропии: в роще из 10 тополей или у одного баньяна из 10 стволов?-

1) Не очень понимаю ваши аргументы и их цель. Хорошо, не меряйте никакую энтропию у организмов, вас никто не заставлял, вроде бы.

2) Существуют организмы без кожи. Бывают одноклеточные организмы. Бывают колониальные и симбиотические организмы. Не знаю, о чём мы беседуем, но я на всякий случай добавил вам материала для обдумывания.

3) Сначала уточните, какую (и _чего_) энтропию вы имеете в виду. В вашей формулировке нет никаких критериев для определения энтропии. Более того, это могли быть два названия для двух физически (или хотя бы энтропийно) неотличимых объектов.-

1) "Не очень понимаю аргументы и их цель": цель - показать несводимость явлений жизни на физические системы. В частности, Больцман считал, что живые системы отличает от неживых не их термодинамическая незамкнутость, а их способность рецептировать и анализировать окружающую среду.

2) Назовите реально существующий организм без мембраны - это и будет Вашим ключевым аргументом. Что до моделей - то бумага все стерпит, можно и ангела с чертом смоделировать-

1) Попробуйте теорию хаоса и диссипативных систем (Пригожин, например) для понимания того, что и как сводят между био- и физическими системами. Наблюдения Больцмана интересны, но не исчерпывающи.

2) Вы уже отошли от слова "кожа" к слову "мембрана". Сколько ещё уточнений понадобится, чтобы вы сформулировали наиболее абстрактное определение организма? Что до моделей - для каждой из них нужна задача, а без задачи мы можем вечно (и безрезультатно) спорить о том, что и как называть.-

1) Соглашусь с Вами, если Вы мне покажете хоть одну диссипативную систему, которая сменила эконишу. Например, турбулентное течение, из реки залезшее на дерево или, хотя бы как дельфин, прыгнувшее из воды в воздух с приземлением в воду.

2) Вы уже отошли от слова "кожа" к слову "мембрана"... Иными словами, Вы - пасс. Неограниченных организмов не существует. Это факт и исключений из него нет. Но раз так - этот факт должен вытекать и из теории диссипативных систем. Если нет - никакой связи между живыми и неживыми системами они не описывают, а в очередной раз описывают одно из физических отправлений живого организма.

3) "Сколько ещё уточнений понадобится, чтобы вы сформулировали наиболее абстрактное определение организма?" - столько, чтобы объясняли принцип Вирхова, усталость (машины не устают, машины изнашиваются) и негаузенскую экспансию. Эти три особенности есть у каждого реального организма и именно их существования не объясняет ни одна физическая модель такового-

1) Вы пример такой системы (точнее, совокупность вас и всех ваших предков). Эта система когда-то давно существовала в воде, потом и по деревьям полазила, теперь вот с другой подобной системой в интернете беседует.

2) Да, я - пасс. Участвовать в беседе, в которой вы подменяете кожу (отдельный орган) ограниченностью (абстрактным принципом), не уточняя при этом цели такого постулирования (вы решили таким образом опровергнуть открытость диссипативных систем? вы точно понимаете, что значит открытость в физическом смысле?), мне не интересно. (Цель, вероятно, в том и заключалась, чтобы добиться пасса от собеседника, завалив его своими догадками о науке, в которой ничего не понимаете.)-

Вот теперь, после того как Вы раскрылись насчет позитивистов, отвечу на Ваш пример. Во-первых, учите матчасть. Кожа не орган, а ткань. Орган имеет функциональную форму и размер, нарушение которых ведут к неспособности функционировать. А любой кусок кожи при прочих равных условиях способен функционировать. Во-вторых, учите матчасть: постулировать - это утверждать, не имея достаточного основания, например, делать глобальную теорию, исходя из одного эксперимента, вопреки наблюдаемым фактам или вообще без них. Например, классическое постулирование - это утверждение о существовании никем до этого не наблюдаемых сущностей. Больцман постулировал (и никогда этого не скрывал) молекулы как упруго соударяющиеся тела много меньше расстояний между такими телами. Я не постулирую, а просто обобщаю всем известные факты - неизвестно ни одного организма в форме "информационной системы с умозрительными границами". Я не спорю с тем, что все организмы - это открытые диссипативные системы (как и не спорю с тем, что все организмы - коллойдные системы, системы сопряженных химических реакций, системы гравитирующих тел и т.п. очевидности). Я лишь утверждаю, что быть открытой диссипативной системой необходимо, но недостаточно, чтобы быть живым. В частности, мой предок вылез из воды, залез на дерево и т.д. не потому, что был диссипативной системой, а потому, что был живым. И доказательство этому - ни одна диссипативная система в чистом виде - например, турбулентное течение - никогда ничего подобного не проделывала. Это Вы, батенька, постулируете, утверждая что быть открытой диссипативной системой - это и есть быть живым, а также лихо меря энтропию "живых систем".

-

Простите, играть с вами в слова надоело, ваша терминология слишком своеобразна, ваши цели в беседе не сформулированы, а ваши мотивы ограничены самоутверждением/самооправданием (придумыванием глупостей от имени собеседника, чтобы потом "разоблачить" его не менее глупыми аргументами). Успехов вам в вашей научной деятельности.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"Вообще, перед тем как продолжить беседу, нужно будет договориться, о какой энтропии мы говорим..." - Соверщенно не это имел ввиду. Имел ввиду следующее: можно ли с точки зрения любой из энтропий или иных физических характеристик отличить живое от неживого? Причем под живым я имею ввиду не абстрактную "живую систему", а реальный организм. Смею утверждать, что все организмы ограничены и целостны (причем хорошо отличают одно от другого, если не верите - как тогда ногти подстригаете?), подчиняются принципу Вирхова, устают, способны к негаузеанской экспансии. Вот эти свойства и объясните с точки зрения физики. Или, возвращаясь к теме статьи, данное биоразнообразие действительно "био" или оно возникает в любой системе автокаталитических реакций, конкурирующих за множество субстратов разной представленности?

-

Зачем вам это? Какова задача, в которой понадобилось отличать живое от неживого? Каковы критерии того, хороши ли те или иные методы отличения?

-

-

Биология как наука - это процесс создания новых знаний о, в том числе, различении живого и неживого в новых актуальных задачах, а не религиозный культ по поиску Абсолютной Истины В Слове. (Нео/пост)позитивизм главенствует в научном методе, потому любое научное знание - специализированно и сформулировано относительно своей задачи (практической или теоретической). Вопросы в стиле "что есть жизнь _вообще_" учёные оставили философам, поэтам и ведущим криминальной хроники. Чтобы таким вот батенькам было, о чём на кухне поспорить.

-

А я-то думал, что Вы в курсе, как Больцман выводил свою энтропию. Дело в том, что именно в это время неопозитивизм и появился. В форме эмпириокритицизма. И отцы-основатели сего "господствующего в науке" направления Мах и Оствальд объявили несуществующим электрон, атом, а значит и закон Авогадро, Больцманову энтропию, таблицу Менделеева, теорию Бутлерова и еще много чего "оставив это философам". Больцман повесился, а химики просто плюнули на позитивизм, пригласили к себе физика Авогадро и 30 лет вместо "атом" и "молекула" говорили "химический атом" и "химическая молекула". Сформулировав критерии научного знания, позитивизм как теория познания себя исчерпал. Господство позитивизма в любых его разновидностях в какой-либо науке - свидетельство кризиса финализма данной науки. Кризис финализма - это когда умеют ставить эксперименты, умеют их обсчитывать, но не могут понять ни полученные результаты, ни результаты обсчетов.

-

Такое мнение можно понять. Но я его не разделяю, т.к. не вижу ничего страшного в распределении "зон ответственности" между научным методом и философией. Учёному-позитивисту не запрещено наделять философским смыслом свои эксперименты, он лишь старается чётко отделить интерпретации (удобные для той или иной задачи) от объективных знаний (инвариантных закономерностей).

Вы пытаетесь меня убедить, что научное сообщество зашло куда-то не туда, и ему стоит прислушаться к вам, чтобы осознать свои проблемы? Тогда вам лучше придумать более конструктивное предложение, сформулировать альтернативы и предложить этому самому сообществу в формате каких-нибудь конференций или книг. И адресовать это предложение именно научному сообществу, а не мне, очень далёкому от него. Либо смириться с "кухонным форматом" нашего диалога и снизить градус "важности" озвучиваемых вами "истин".-

1) "Тогда вам лучше придумать более конструктивное предложение... предложить этому самому сообществу в формате каких-нибудь конференций или книг" - я этим занимаюсь с 2009г., биология - моя профессия. Кстати, Любищев 40 лет своей жизни понимал, что биология зашла не туда, но альтернативной концепции так и смог предложить. Умер без нее, прослыв вечным критиком. Ему можно, а мне нельзя?

2) "Учёному-позитивисту не запрещено наделять философским смыслом свои эксперименты" - а запрещать ученому-позитивисту можно? Все известные мне ученые-позитивисты лучше всего умеют именно запрещать думать. Например, один очень уважаемый биохимик на конференции по астробиологии в Пущино заявил мне, что неизмеримые инвариантно явления не существуют, а значит усталость не существует и не может служить критерием выделения организма. На что я ему ответил в смысле, значит и боль не существует, так как болемер не изобретен и один и тот же человек в разных жизненных ситуациях может вопить от боли, уколов палец иголкой, а может этого просто не заметить и только по каплям крови определить, что что-то не так. Ответ был замечетелен своей лапидарностью и познавательной беспомощностью: "Я - материалист". Как видите, кухонные дискуссии не слишком отличаются от дискуссий на научных конференциях.-

Сформулируйте в паре тезисов, какую мысль вы пытаетесь до меня (или до кого-то другого?) донести. Не втягивайте меня, пожалуйста, в ваши ментальные войны с "беспомощными материалистами" в качестве их чучела.

-

Так я уже сформулировал. Повторю. "Смею утверждать, что все организмы ограничены и целостны (причем хорошо отличают одно от другого), подчиняются принципу Вирхова, устают, способны к негаузеанской экспансии." Любая теория, не объясняющая, не учитывающая или прямо игнорирующая эти обобщения общеизвестных фактов не может быть достаточной для биологии (необходимой - может быть). В том числе и оценка биоразнообразия с помощью энтропии.

PS Кстати, чучело - доктор наук.-

И что из этого в рамках нашего диалога должно последовать? Какова цель вашего утверждения? Мне, в общем-то, всё равно, каким образом вы определяете живое и неживое, т.к. не знаю ваших задач, а потому не могу оценить, насколько хорошо помогают их решать ваши определения. Вам нравится опираться на Вирхова в своих рассуждениях - ну и бог с вами, опирайтесь. Я же для этого вам не нужен? И термодинамика для этого тоже не особо нужна.

-

1) Цель сформулирована выше - понять, что есть живое (или хотя бы чего нам не хватает для такого понимания). Тот, кого это не интересует - не биолог, а специалист на службе биологии. Точно так же как инженер-электрик, даже очень хороший, не физик, хотя тоже оперирует потоками электронов.

2) Термодинамика не нужна? Или термодинамика недоработана? В первом случае в рамках нашего диалога должно последовать пожатие рук на прощанье. Во втором случае - в рамках нашего диалога нужно попробовать решить где она недоработана (как насчет идеи Вернадского - жизнь, как особое состояние геометрии пространства-времени). А вот здесь я пас - у меня хоть и университетское, но биологическое образование. Все, что я могу - сказать, что должна объяснять биологически достаточная теория (кстати из идеи Вернадского ничего из того, что я говорил не выводится).-

1) Попробуйте для себя определить цель такого понимания, относительно которой вы сможете оценить, насколько качественно поняли (насколько приблизились к цели). Это отсеивает большинство ненаучных вопросов.

2) Попробуйте для себя определить цель использования термодинамики в своих умозаключениях, относительно которой вы определите адекватность её использования и недостатки в её формулировках. Оцените, что изменилось бы в ваших поступках/поведении, если бы вы сделали противоположные выводы - это так же помогает отфильтровать бессмысленные вопросы.

3) Жать вам руки или оспаривать вашу точку зрения не имею ни желания, ни возможности - в вашем резонёрстве до сих пор не увидел предметных тезисов, с которыми мог бы согласиться или не согласиться (и чтобы это согласие или несогласие что-то изменило в моей картине мира и как-то изменило мою деятельность). Я не запрещаю вам задумываться "о смысле жизни _вообще_", просто рекомендую к этому не приплетать науку, очень легко будет запутаться, где объективная реальность, а где условные добро со злом.-

"Я не запрещаю вам задумываться "о смысле жизни _вообще_", просто рекомендую к этому не приплетать науку" - Все позитивисты любят запрещать то, что не могут понять. Конт - основатель позитивизма - требовал прекратить всякие рассуждения о том, из чего состоят звезды (тут, очень кстати, изобрели спектральный анализ), Мах требовал не приплетать науку к атомам (в конце жизни отказался от своих слов, увидев не только атом, но и субатомные частицы в камере Вильсона, кстати Томпсон запрещал думать о строении атома - вскоре Резерфорд расщепил его), антигенетик Лысенко требовал не приплетать гены к науке (вот ярко выраженный позитивист - требовал показать ему ген в ядре обычной, т.е. интерфазной клетки, эту задачу решили лишь в 90гг ХХв, так что вплоть до этого времени аргумент Лысенко работал), а генетик Иогансен - тот требовал не приплетать гены к теории эволюции (через 20 лет будет открыт закон Харди-Вайнберга и проверен Четвериковым на природных популяциях), ну а Циолковского просто не воспринимали как ученого. Привет всем позитивистам

-

И? (Вы будто пытаетесь иносказательно поведать о своей какой-то личной боли, но не можете подобрать слов, вызывающих у собеседника сочувствие. Противопоставление современному позитивистскому взгляду на науку античного атомизма или средневекового редукционизма кажется мне слишком наивным, чтобы пытаться всерьёз возражать ему.)

-

"Противопоставление современному позитивистскому взгляду на науку античного атомизма или средневекового редукционизма кажется мне слишком наивным" - Учите матчасть, коллега, все перечисленные кроме Конта закончили свой жизненный путь в XX веке. А вот необучаемость позитивистов - уж сколько раз за 100 лет они ошибались в своих запретительных прогнозах - ставит вопрос о несоответствии их мышления критериям научности, сформулированным в рамках самого позитивизма. Позитивизм вырождается в религию (кстати, вспомнил, в Бразилии это оформлено конфессионально: официально зарегистрирована церковь позитивистов, молятся познанию, Конт - один из святых).

-

Не уверен, что ваши фобии относительно "необучаемых запретительных позитивистов" имеют какое-то отношение к реальному положению дел в науке. Сужу по обобщениям Бертрана Рассела ("История западной философии") и Девида Дойча ("Структура реальности"), сам к научному процессу отношения не имею. Не уверен, что вам стоит пытаться дискредитировать позитивизм (как минимум, в моих глазах - я даже не учёный) без предложения альтернативы. Но для этого вам придётся понять проблемы, стоящие перед наукой в тот или иной период времени, а вы, как я понял, все проблемы свели к "я не понимаю современную науку, не редуцирующую любую теорию до механических шестерёнок". Никто не обещал, что наука всегда будет оставаться простой и понятной одному конкретному человеку с механистической парадигмой мышления.

-

Примитивно мыслите, батенька. Если не позитивист - то механицист. Ограничено. Я-то как раз против редукции. Бертран Рассел и Девид Дойч - физикалисты (кстати, выборка только англоязычных авторов тоже говорит об ограниченности кругозора). Физикалистская парадигма - как раз и есть редукция к шестеренкам и в биологии не работает. Кстати, позитивисты и не скрывают, что хотели бы все науки превратить в разделы физики. Так что не структура реальности, а структура физической - неживой- реальности. Если Вас интересует альтернатива для биологии - читайте биологов, хотя бы Майра или Жерихина. Неплохо бы еще Вернадского. Да и Больцмана неплохо бы почитать - отцу статфизики уже было понятна несводимость к ней эволюционной биологии (организм чувствует, молекула - нет, как же это трудно объяснить современным биологам: как насчет энтропии системы, где упругое тело может изменить траекторию до удара?). Кстати, об альтернативе теории познания - незачем изобретать велосипед, Майр считал таковой для биолога старую добрую диалектику и написал об этом статью.

-

-

-

На этот комментарий я уже отвечал. Ничего не изменилось с тех пор, вы до сих пор говорите о какой-то необходимости открыть какие-то сакральные знания, ответить на вопрос, который не способны даже сформулировать. Какая разница, что живое, а что мёртвое? КАКАЯ РАЗНИЦА? Для того, чтобы такая разница была, нужна задача, в которой эта разница проявляется. Но вы до сих пор не поняли моего аргумента, вы же Биолог (Б.-г), а не прислужник. Вы всем расскажете, что такое жизнь в абсолютном смысле, что такое благодать, и как поступать и думать правильно, а не беспомощно прикрывать своё скудоумие позитивизмом.

В общем, воюйте с позитивистами без меня. Каких-то интересных сведений для себя извлечь из ваших лозунгов я не смог, а "остроумных" ответов у меня для вас больше не осталось.-

1) Коацерват Опарина живое или мертвое? Такая задача устроит? И потом, не ищите черную кошку, если ее нет, дaже в светлой комнате - я нигде не говорил про сакральные знания, а только про недостаточность физикализма в биологии. Или для Вас что не физика, то религия?

2)Раз требуете - огрублю задачу. Если коацерват Опарина - живое, на Ваши деньги организуется заказник для его сохранения и интродукции в природу, так как он большая редкость - в природе не встречается, только в пробирке. Если живое - деньги на бочку. Такая конкретность устроит?

3) "Для меня то, что нефальсифицируемо, то ненаучно" - это заклинание я уже слышал. Того же пошиба, что и "я - материалист". Может быть почтенный поклонник Поппера объяснит мне, как он будет различать ошибку эксперимента от фальсификации, если сперва надо сам эксперимент сфальсифицировать? Огрубляю. Вам нужно узнать, может ли птица летать. Вы ставите очень простой эксперимент - бросаете ее с высоты. Можете, как любят физики, набрать статистику - бросить n раз. Из этих n раз птица k раз упала. Правоверный попперианец должен заключить - птица летать не может, ее наличие в воздухе требует иных объяснений. А нормальный биолог сперва строит АПРИОРНУЮ классификацию всех случаев, когда любое хордовое не может двигаться (и начинает здесь с себя - ведь он тоже хордовое): испугалось, не хочет, устало, линяет, болеет, спит, не имеет крыльев, не тот состав воздуха, уводит от птенцов и т.д. Потом строит прогноз по классификации, потом итеративно уточняет его (по Вашему это все - не наука). И лишь потом, если нужно, проводит фальсификацию. Но часто это уже не нужно или еще не нужно.-

В какой задаче вам требуется определить, живое ли явление "Коацерват Опарина"? (Что изменится, если ответ будет "да"? А что, если "нет"?) Иначе это поиск сакрального знания "что такое жизнь _вообще_". Для меня то, что нефальсифицируемо, то ненаучно. Не значит, что об этом нельзя разговаривать, но важно понимать, что разговор будет об интерпретациях и мнениях.

-

1) В какой задаче вам требуется определить, живое ли явление "Коацерват Опарина"? - на предмет внесения его в Красную книгу, как очень быстро вымирающее (прямо в пробирке) существо. И на предмет получения гранта на организацию заповедника для него. На деньги налогоплательщиков - в том числе и на Ваши - разумеется. Если он живой - деньги на бочку. Теперь ясно сформулировано?

2) "Для меня то, что нефальсифицируемо, то ненаучно". Рассмешили. Думаете, от старика Канта можно откреститься таким простым заклинанием? Как Вы будете отличать ошибки эксперимента, от правильно поставленного эксперимента, если "что нефальсифицируемо, то ненаучно". Пока Вы не выявили круг возможных ошибок, Вы не можете фальсифицировать - все результаты равновозможны (не путать с равновероятностью). Чтобы перейти от равновозможности к равновероятности, Вам нужна априорная - другой нет - классификация, точка отсчета, которую Вы никак не сможете сфальсифицировать, но сможете уточнить по результатам правильно поставленного эксперимента. То что физики пользуются такой классификацией интуитивно в своих простых и очень простых экспериментах (тело, к которому приложена сила либо ускорится, либо замедлится) не меняет ее априорности. Биологи честнее, так как работают с более сложными объектами. Сперва классификация, потом - эксперимент, потом - фальсификация эксперимента. А иначе "мушка без ножек слышать не может". -

В какой задаче вам требуется определить, живое ли явление "Коацерват Опарина"? - на предмет внесения в Красную книгу как вымирающее - прямо в пробирке - животное. И на предмет проведения крупномасштабных исследований с целью поиска места для заповедника для него. Все - на Ваши деньги. Если живое - деньги на бочку. Рискнете?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Последние новости

Рис. 1. Biolog EcoPlate — плашка для определения спектра пищевых ресурсов, используемых отдельным видом микроорганизмов или целым микробным сообществом. В каждой ячейке находится какое-нибудь вещество — потенциальный пищевой ресурс. По яркости окраски можно судить, с какой интенсивностью микробы, заселенные в плашку, используют данное вещество. С помощью таких устройств авторы обсуждаемой статьи оценивали пищевые спектры подопытных штаммов и функциональное разнообразие сообществ. Изображение с сайта ecobiosoil.univ-rennes1.fr