Змеи отказались от конечностей, чтобы приспособиться к роющему образу жизни

Происхождение змей — не до конца решенный вопрос. Одни ученые считают, что змеи утратили конечности, чтобы вести роющий образ жизни, а другие — что змеи приспосабливались к жизни в водной среде. В пользу первой точки зрения появился новый аргумент. Исследователи продемонстрировали, что внутреннее ухо змеи, жившей 90 миллионов лет назад, похоже на внутреннее ухо современных змей, ведущих роющий образ жизни, а не наземный или водный. Особая структура внутреннего уха роющих змей помогает им лучше чувствовать низкочастотные вибрации почвы.

Змеи резко выделяются на фоне других позвоночных полным (или почти полным) отсутствием конечностей. Ученые уже давно спорят, какие факторы привели к появлению животных с такой необычной формой тела. Напрашиваются две версии. Первая — что змеи утратили конечности, пытаясь стать похожими на червей, чтобы приспособиться к жизни в почве. Вторая — что змеи пошли по пути угрей и других подобных рыб с продолговатым телом, адаптированным к плаванию. Разобраться с происхождением змей помог бы хорошо сохранившийся скелет древнего представителя этой группы: по соотношению длин хвостового и туловищного отдела позвоночника можно определить, к какой среде обитания адаптировалась змея. Но, к сожалению, древние скелеты очень редко дожидаются палеонтологов целыми. Поэтому интересно, что авторы недавней статьи в журнале Science нашли остроумный способ предсказывать среду обитания змей даже по плохо сохранившимся останкам.

Ученые обратили внимание на структуру внутреннего уха змей. Этот сложный орган помогает животному ориентироваться в пространстве, отвечая не только за слух, но и за чувство равновесия. Логично было предположить, что в зависимости от среды обитания змеи структура ее внутреннего уха может меняться. С помощью рентгеновской томографии ученые отсканировали структуры внутреннего уха 34 современных и ископаемых змей.

Оказалось, что у змей, живущих в почве, есть ярко выраженные особенности структуры внутреннего уха, которые отличают их от водных змей и змей, ведущих наземный образ жизни (рис. 1). У роющих змей было особенно крупное преддверие — часть внутреннего уха, куда открываются орган слуха (улитка) и орган равновесия, состоящий из полукружных канальцев. Преддверие внутреннего уха почвенных змей было почти сферическим и занимало весь объем, который ограничивали полукружные канальцы. Интересно, что у змей, которые обычно ведут наземный образ жизни, но могут закапываться в землю, если их побеспокоить, преддверие тоже было расширенным, но всё же не таким крупным, как у постоянных обитателей почв. Ученые предполагают, что крупные преддверия внутреннего уха помогают змеям настроиться на восприятие низкочастотных колебаний почвы.

Устройство внутреннего уха у змей, ведущих наземный образ жизни, и у змей — обитателей водной среды было достаточно сходным, но всё же аккуратный анализ трехмерных координат позволил различить и органы представителей этих двух групп. По структурам внутреннего уха змеи разбивались на группы в зависимости именно от среды обитания, а не от своей филогенетической принадлежности или, к примеру, размеров тела. Получается, что даже если нам известна лишь структура внутреннего уха змеи, по ней всё равно можно с большой вероятностью предсказать, в какой среде обитало животное.

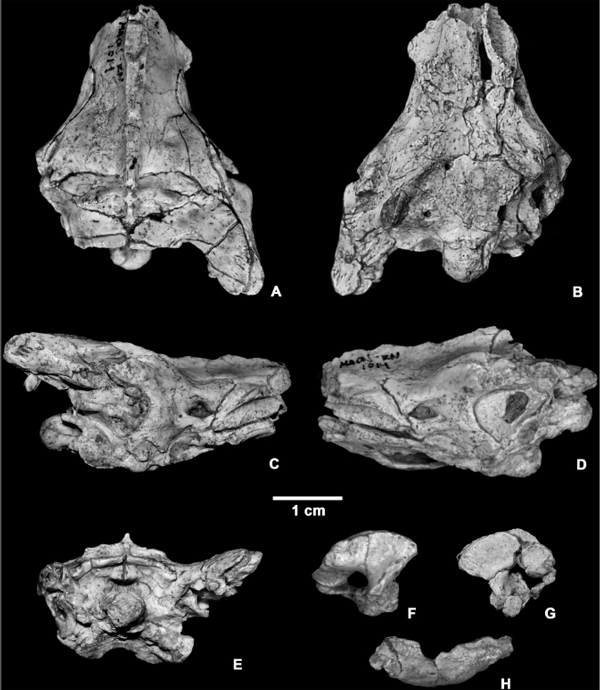

Учитывая эти результаты, исследователи решили определить по костям внутреннего уха среду обитания змеи Dinilysia patagonica, жившей в верхнемеловом периоде, около 90 миллионов лет назад (см. H. Zaher and C. Scanferla, 2012. The skull of the Upper Cretaceous snake Dinilysia patagonica Smith-Woodward, 1901, and its phylogenetic position revisited). Она была найдена в Аргентине и впервые описана в 1901 году (A. Woodward, 1901. On some Extinct Reptiles from Patagonia, of the Genera Miolania, Dinilysia, and Genyodectes), и до сих пор нет единого мнения по поводу ее точного места в классификации — однако уже ясно, что Dinilysia patagonica находилась где-то у основания филогенетического древа современных змей. Полного скелета не сохранилось, но кости внутреннего уха были найдены в хорошей сохранности (рис. 2), так что исследователи смогли их отсканировать и сравнить со структурами внутреннего уха змей известных сред обитания. Оказалось, что внутреннее ухо Dinilysia patagonica явно входит в ту же группу, что и органы роющих змей. Исследователи даже точно оценили вероятность, с которой их модель предсказала образ жизни этой древней змеи, — 93,4%. Dinilysia patagonica теперь можно считать самой большой роющей змеей в истории (ее длина 1,8 м): ранее известные представители этой группы достигали лишь 1,6 метров в длину, а современные роющие змеи и вовсе короче одного метра.

Рис. 2. Череп Dinilysia Patagonica из Аргентинского музея естественных наук (Museo Argentino de Ciencias Naturales), по которому была построена 3D-модель внутреннего уха. A, B, C, D и E — вид сверху, снизу, справа, слева и сзади. Фото из статьи H. Zaher and C. Scanferla, 2012. The skull of the Upper Cretaceous snake Dinilysia patagonica Smith-Woodward, 1901, and its phylogenetic position revisited

Для тех, кто все-таки сомневается, что Dinilysia patagonica относилась к предкам современных змей, а не к сестринской ветви, ученые решили отдельно построить модели внутреннего уха предка современных змей. Для этого исследователи совместили построенные модели внутреннего уха, учитывая место каждой из змей в принятой на данный момент классификации. Чем дальше змея отстояла от последнего общего предка змей, тем меньше был вклад модели ее внутреннего уха в модель внутреннего уха общего предка. Немного изменив параметры совмещения, ученые построили две вероятные модели внутреннего уха последнего общего предка современных змей. Судя по построенным моделям, это гипотетическое животное тоже вело роющий образ жизни.

Источник: Hongyu Yi and Mark Norell. The burrowing origin of modern snakes // Science Advances. 2015. V. 1. No. 10. P. e1500743. DOI: 10.1126/sciadv.1500743.

См. также:

Meghan Rosen. Snakes evolved from burrowing ancestor, new data suggest // ScienceNews. November 27, 2015.

Юлия Кондратенко

-

Довольно странный вывод, что змеи решили рыть и потому лишились конечностей. Прочие позвоночные землеройки конечностями роют. Да и простая логика подсказывает, что рыть удобнее руками, а не рылом.

-

Не "прочие позвоночные" а в первую очередь "млекопитающие" - большинство немлекопитающих роющих видов как раз тяготеют к червеобразности - червяги, амфисбены и т.д.

У млекопитающих, в силу особенностей строения позвоночника, возможность эволюции в "извивательном" направлении несколько ограничена - даже водные млекопитающие единственные из всех ундулируют не из стороны в сторону, а сверху-вниз. Поэтому они вынуждены реализовывать иные стратегии.-

Я бы с вами согласился, но ящерицы Varanus panopter роют конечностями одни из самых глубоких нор, среди животных, до 3.5 метров. И Lacerta agilis роет и еще многие, многие виды ящериц. И никто из них в змей не превращается, миллионы лет.

Природа не отбирает у жирафа шею и ноги, чтобы тот мог питаться, не отбирает у рыб и птиц хвосты, что те могли рулить. Очень сложно поверить, что она отобрала у кого-то конечности, чтобы тому было удобнее копать.-

Вы не совсем поняли.

Роющие животные это не те, которые роют норы. Это те, которые постоянно живут в грунте.

Поэтому им важно не уметь копать. Им важно уметь перемещаться в толще грунта и добывать там пищу.

Крот - роющее животное. Суслик - нет. Хотя норы этот суслик роет очень себе даже...

Ящерицы используют норы как укрытия. Но добывают пищу на поверхности. Для чего им нужно бегать, а бегать удобнее на конечностях. Ящерицы же живущие под землёй - безногие.

-

-

-

[размышления небиолога]

А может предки змей сами нор не рыли: может они там даже не жили (поначалу) а только охотились на древних млекопитающих, которые и рыли эти норы и жили в них (и были мелкими в то время)? Может, этим протозмеям надо было проползать сотни метров в день по узким норам чтобы пообедать, и ноги только мешали ввиду их размеров (а меньшими размеры быть не могли – а то ещё не ясно кто там добычей бы стал)?

Интересно, а ядовитость уже была у этих протозмей? Есле да, то уж не потому ли что убить добычу в узких норах не получалось, и она часто вырывалась и убегала. Яд тут был бы очень кстати.

[/размышления небиолога]-

Замечания другого небиолога...

1. Змеи имеют выраженный комплекс адаптаций для существования в толще грунта. Кроме отсутствия конечностей и червеобразного тела это ещё и строение глаз (сросшиеся в "защитные очки" прозрачные веки), отсутствие наружного уха и барабанной перепонки (змеи не воспринимают звук как таковой, а преимущественно вибрацию окружающего субстрата), и обоняние не через ноздри, а с помощью языка.

Сходные адаптации могут развиваться и для жизни в толще воды отчего и возник исходный спор - были ли змеи изначально подземными или подводными.

2. Ядовитость свойственна очень немногим змеям, если смотреть в разрезе количества видов - из нескольких тысяч известных видов ядовиты около 400. Судя по тому, что разным группам змей она свойственна в разных формах, а наиболее примитивным группам как правило не свойственна - видимо это позднее приобретение.

3. Проблема змей не столько в убегании добычи, сколько в умерщвлении. Из-за отсутствия конечностей змеи не могут расчленить жертву и вынуждены заглатывать её целиком. Но при попытке заглотить живую и сопротивляющуюся добычу достаточно велик риск получить серьёзную травму - брыкающаяся жертва может повредить змее череп или сломать шею. Поэтому для змеи питающейся скольк-нибудь крупной и активной добычей (насекомые и прочая мелочь не в счёт - её можно и проглотить) принципиален вопрос эффективного и гарантированного умерщвления жертвы до поедания.

Именно для этого были выработаны такие методы как удушение или отравление. Банально загрызть жертву змее довольно сложно.

-

Последние новости

Рис. 1. Вверху — расположение костей внутреннего уха в черепе змеи (показано оранжевым). Внизу — образцы структур внутреннего уха у змей, ведущих (слева направо) водный, наземный и роющий образ жизни; Vestibule — преддверие. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances