Основная обонятельная система не важна для общения голых землекопов

У млекопитающих есть две обонятельные системы — основная и дополнительная. Первая отвечает преимущественно за восприятие летучих веществ, а вторая — нелетучих. Обе они играют важную роль в поведении млекопитающих, для которых запах служит одним из источников информации о мире. Оказалось, что у эусоциальных подземных зверьков — голых землекопов — основная обонятельная система не существенна для внутривидового общения. Такая ее функциональная редукция может быть связана с тем, что землекопам в их повседневной жизни воспринимать летучие, дальне-дистантные запахи не столь важно. А другим животным это очень даже нужно — например, для того, чтобы найти пищу или вовремя почуять хищника.

Голые землекопы (Heterocephalus glaber) — своеобразные млекопитающие размером примерно с мышь, ведущие эусоциальный образ жизни. Землекопы живут под землей в жарких пустынях Восточной Африки (Кения, Эфиопия, Сомали). Поселяются колониями, в каждой из которых может быть до нескольких сотен особей (но чаще — несколько десятков). Размножается единственная самка — «царица», причем довольно интенсивно, принося по выводку каждые 3–6 месяцев. А из самцов размножаются обычно 2–3 особи. Все прочие члены колонии — бесплодные рабочие. Их можно подразделить на несколько каст, принадлежность к которым в целом связана с возрастом (см. возрастной полиэтизм), хотя и не жестко: рост и развитие у разных индивидуумов может происходить неодинаковыми темпами. Эти касты, в порядке увеличения размеров (и возраста), таковы: (1) рабочие, (2) рабочие-«лентяи» (они меньше работают, но при случае могут расселяться и основывать новые колонии) и (3) солдаты. Представители каждой следующей касты крупнее и доминируют над предыдущей, хотя вариабельность существует и в каждой из них.

Некоторое время назад считалось, что подавление размножения у землекопов осуществляется выделяемым самкой летучим веществом — феромоном. Эти вещества содержатся в моче «царицы» и распределяются между членами колонии. В подземных лабиринтах землекопов имеются специальные места — общественные туалеты, которые используются всеми членами группы. Здесь концентрация феромона наиболее высока, и отсюда же зверьки разносят его на своих телах по всей колонии. Встречая в узких лабиринтах других особей, они «делятся» с ними феромонами. Правда, оставалось непонятно, почему же феромоны не действуют на размножающихся самцов. Несмотря на всю логичность и простоту этой схемы, позже экспериментально выяснилось, что ни феромоны, ни вообще моча тормозящего влияния на репродуктивную функцию не оказывают (см.: C. G. Faulkes and D. H. Abbott, 1993. Evidence that primer pheromones do not cause social suppression of reproduction in male and female naked mole-rats (Heterocephalus glaber)). А подавление осуществляется, скорее всего, непосредственной агрессией размножающихся землекопов по отношению к бесплодным сородичам. После этих работ изучение хемокоммуникации (см.: Хеморецепция) голых землекопов отошло на второй план.

А ведь у млекопитающих, и у грызунов в частности, хемокоммуникация имеет важное, часто первостепенное значение в регуляции внутривидовых взаимоотношений. Известно, что по запаху они могут отличить представителей своего вида от других, самца от самки, самку в эструсе от самки в диэструсе (см. эстральный цикл), и т. п. А как все-таки обстоит дело у голых землекопов?

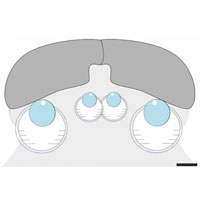

Это решила выяснить группа канадских исследователей. Тут надо сказать, что у млекопитающих (в том числе у человека) существуют две обонятельные системы — основная и дополнительная. Основная представлена обонятельным эпителием, а дополнительная — вомероназальным органом (рис. 2). Функционально они дополняют друг друга. Но первая предназначена для восприятия главным образом летучих веществ, а вторая — нелетучих или малолетучих.

Рис. 2. Схема парасагиттального (идущего параллельно плоскости двусторонней симметрии тела; см. Основные плоскости и разрезы) разреза головы мыши в области носа. Красным показан обонятельный эпителий и соответствующие ему области обонятельной луковицы (основная обонятельная система). Дополнительная обонятельная система: VNO — вомероназальный орган, AOB — дополнительная обонятельная луковица. Рисунок из статьи I. Salazar and P. S. Ouinteiro. 2009. The risk of extrapolation in neuroanatomy: the case of the mammalian vomeronasal system

Исследователи работали с колониями животных, содержащихся в лаборатории. Землекопов довольно хорошо удается содержать в неволе, что и позволило получить о них массу интересных сведений. В распоряжении исследователей было три колонии (из 12, 17 и 14 особей). В экспериментах животных тестировали в двух сериях опытов — до и после временного блокирования обоняния. Обоняние блокировали, вводя в их ноздри по 10 мкл 5-процентного раствора сульфата цинка. Таким образом, блокировке подвергалась основная обонятельная система, а вомероназальный орган продолжал работать.

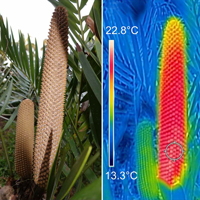

В первой серии опытов ученые выясняли, влияет ли обоняние на определение социального статуса. Известно, что положение на иерархической лестнице двух землекопов относительно друг друга можно определить по их поведению в тоннеле. При встрече доминирующая особь чаще проползает сверху субординантной. Это и было использовано. Проводили по несколько парных тестов для каждой пары особей данной колонии. Затем каждого зверька характеризовали долей тестов, в которых он проползал снизу. Оказалось, что различий по этому показателю до и после блокировки практически нет (рис. 3, слева).

Рис. 3. Слева: соответствие проявления доминирования в парных тестах до и после блокировки обоняния (данные по зверькам из двух разных колоний). Справа: время обследования зверьками подсаженного к ним «чужого» землекопа до и после блокировки обоняния. Рисунок из обсуждаемой статьи в Animal Behaviour

В следующей серии опытов ученые пытались выяснить, влияет ли обоняние на индивидуальное опознавание. Для этого в течение девяти раз подряд ссаживали двух незнакомых животных (одних и тех же) одного пола из разных колоний. А на десятый раз к одному из них — тестируемому — подсаживали другую, тоже незнакомую особь. Отмечали время, в продолжение которого тестируемый землекоп обследовал подсаженную «постороннюю» особь. Как и следовало ожидать, с каждым следующим из первых девяти ссаживаний время обследования прогрессивно сокращалось. Затем, когда подсаживали другого зверька, время снова возрастало. Блокировка обоняния на этой динамике не сказалась (рис. 3, справа).

Наконец, в последней серии опытов животным предлагали на выбор два лоточка с подстилкой: из их собственной колонии и из другой — чужой. Известно, что зверьки предпочитают «свой» запах и дольше находятся у лотка со «своей» подстилкой. Это и наблюдалось до блокирования обоняния. Но, что интересно, та же самая тенденция была отмечена и после блокировки. Иными словами, землекопы могут «унюхать» свою подстилку и после того, как им заблокировали обоняние. В этом, в общем, нет ничего удивительного. Ведь они имели возможность долго ее обследовать, что обеспечило попадание нелетучих соединений в их вомероназальный орган. С другой стороны, как уже говорилось выше, такая подстилка несет «коллективный» запах колонии, обеспечивающийся, в частности (но не только), феромонами самки. Поэтому возможно, что эти вещества служат как раз для того, чтобы отличить своих от чужих, а не для подавления размножения, как считалось раньше. Но это только предположение.

Таким образом, показано, что у голых землекопов основная обонятельная система не принципиальна для индивидуального распознавания, определения статуса и даже для выявления группового запаха. Как именно они справляются с этими задачами — покажут дальнейшие исследования. В качестве механизмов предполагается использование вомероназального органа и/или акустических сигналов.

С чем связана функциональная редукция основной обонятельной системы, ответственной главным образом за восприятие летучих веществ, не ясно. Но можно предположить, что она не так важна в жизни землекопов. Восприятие летучих веществ жизненно необходимо многим млекопитающим, например, при поиске пищи и избегании хищников. А при близком контакте с особью того же вида можно обойтись и нелетучими и мало летучими соединениями. Между тем, землекопы врагов фактически не имеют — в их узкие, вырытые в плотном грунте и часто закупоренные сверху ходы проникнуть может только змея, да и то при определенном везении. Корма тоже часто хватает. Основу их пищи составляет пиренакант (Pyrenacantha malvifolia) — кустарниковое растение, подземное основание ствола которого разрастается в клубень до полутора метров в диаметре. Этими клубнями и питаются землекопы (одного может хватить надолго), а в их поисках зверьки прокладывают ходы во всех направлениях; общая длина ходов может достигать километра и даже больше (хотя голый землекоп размером всего-то с мышь).

В заключение надо сказать, что в опытах, проведенных канадскими учеными, всё же было одно различие в поведении зверьков до и после блокировки обоняния. А именно, уменьшалось время обследования стимула — хотя это не влияло на результат в целом (рис. 3, справа). Поэтому, несмотря на функциональную редукцию, основная обонятельная система, скорее всего, всё же играет какую-то роль в жизни голых землекопов.

Источник: Ilapreet Toor, David Clement, Erika N. Carlson, Melissa M. Holmes. Olfaction and social cognition in eusocial naked mole-rats, Heterocephalus glaber // Animal Behaviour. 2015. V. 107. P. 175–181.

О голых землекопах см. также:

1) Геном голого землекопа — ключ к секрету долголетия?, «Элементы», 11.11.2011.

2) Голых землекопов не жжет ни кислота, ни перец, «Элементы», 31.01.2008.

Алексей Опаев

-

"по 10 мл 5-процентного раствора сульфата цинка"

в статье - 10 мкл...

И всё-таки: как ВНО связан с молекулами нелетучих веществ? Если это аэрозоль, то вещество должно обоняться, а если землекоп его "слизывает", то об этом умалчивается.-

Обонятельный эпителий, имеющий реснички (в отличие от ВНО), «поглощает» вещества посредством диффузии из потока воздуха («аэрозоли»). ВНО имеет механизмы, позволяющие реагировать быстрее, чем это возможно при диффузии. Так, там может быть больше рецепторов, избирательно связывающиеся с некоторыми белками или их группами. Поэтому на такие малолетучие вещества, как белки, например, обонятельный эпителий будет реагировать плохо – к примеру, к его рецепторам будет попадать недостаточно этих молекул, а ВНО лучше. Но, конечно, ВНО может реагировать вполне и на летучие вещества. Но обонятельный эпителий здесь имеет преимущество, потому что он больше, и туда больше всего попадет при прочих равных условиях. Для восприятия нелетучих или малолетучих веществ важен близкий контакт с источником запаха, для совсем нелетучих тактильный. Слизывать необязательно (хоть и можно) – можно носом поворошить подстилку, например. Что касается, землекопов, то неизвестно, на что именно они реагируют в опыте 3 - нелетучие это вещества, малолетучие или вообще летучие не ясно. Ясно лишь, что основная обонятельная система здесь не обязательна.

Есть ли кумулятивный эффект от его применения?

-

Подробно, к сожалению, сказать не могу, т.к. не знаю. Сульфат цинка повреждает обонятельный эпителий, который не может выполнять свою функцию. Через пару-тройку недель эпителий восстанавливается. Поэтому сульфат цинка интраназально широко используют для временного нарушения обоняния у грызунов. Про возможные побочные действия и кумулятивный эффект тоже не могу сказать. Сейчас бегло глянул пару статей по этому поводу, сложилось впечатление, что в наибольшей степени страдает именно обонятельный эпителий, а остальное менее существенно. В ВНО такого эпителия нет, поэтому он и не блокируется.

Последние новости

Рис. 1. Голый землекоп. Фото с сайта flickr.com.