Социальность у ос способствует уменьшению мозга

Принято считать, что социальность ведет к увеличению размеров мозга у общественных животных. Обычно в явном или неявном виде подразумевается именно эта гипотеза. Однако ученые из Филадельфии, изучившие анатомию мозга в разнообразном семействе настоящих ос (Vespidae), пришли к прямо противоположному выводу: в ходе эволюции становление общественного образа жизни сопряжено с уменьшением мозга.

Специалисты из Дрексельского университета (Филадельфия, США) сравнили относительные размеры разных анатомических частей центральной нервной системы у видов двух близких групп ос из семейства Vespidae: у бумажных ос Polistinae и одиночных ос Eumeninae. Первые включают общественные виды, а вторые, как следует из названия, живут поодиночке. Сравнение должно было показать, имеется ли корреляция между общественным образом жизни и размерами каких-то частей осиного мозга. Ведь наращивание и последующее обслуживание мозга — задача дорогостоящая для любого организма. Как эту задачу решают общественные осы: стоит ли содержать такой энергоемкий орган каждому члену группы или можно распределить его функции в спаянной группе особей? Иными словами, нужно ли каждому члену общества жить своим умом или можно положиться на товарищей?

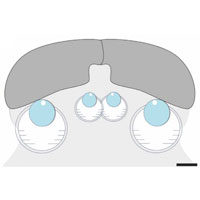

Рис. 1. Схема строения мозга насекомых: 1 — оптическая пластинка, 2 — медуллярная пластинка, 3 — оцеллярные пластинки, 4 — протоцеребральный мост, 5 — грибовидное тело (с расширенной чашечкой и стебельком), 6 — центральное тело, 7 — дейтоцеребрум, 8 — тритоцеребрум. Схема с сайта entomologa.ru

Ученые взяли 180 самок из 29 видов, относящихся к 20 родам, разнесенных на филогенетическом дереве по разным линиям; 6 видов представляли одиночных ос, остальные — общественных. Общественных видов было больше, потому что нужно было изучить изменчивость мозга в зависимости от разных параметров общественной организации. Один из таких параметров — кастовость. Она может выражаться неодинаково: у одних это различия только в размерах и физиологии, у других — в морфологии и поведении, а у третьих касты вообще не выражены, хотя живут такие осы семьями. Кроме того, важно было также оценить влияние размеров колоний на рост мозга. Всё это вместе потребовало более обширной информации по общественным видам, чем по одиночным.

Для каждой особи были сделаны срезы мозга (последовательные серии, позволяющие оценить его объем), подсчитаны суммарный размер мозга, размеры грибовидных тел (отдельно чашечек и общий объем), оптических и медуллярных пластинок (вместе составляющих оптические доли), дейтоцеребрума (среднего отдела головного мозга), заключающего обонятельные области (рис. 1, см. также подробное описание устройства мозга насекомых на сайте bioteaching.com).

Что же выяснилось, когда все расчеты были выполнены и стандартизированы? Во-первых, общий размер мозга мало связан с социальностью. Также не коррелируют с социальностью и размеры всех других частей мозга, кроме одного — грибовидных тел. У одиночных ос чашечки грибовидных тел были примерно в полтора раза больше, чем у общественных (рис. 2). Грибовидные тела, как известно, интегрируют и анализируют информацию от всех остальных сенсорных систем насекомого; в грибовидных телах локализуется долговременная память, они отвечают за обучение (см.: Мухи хранят информацию на «съемных дисках», «Элементы», 15.02.2012). Это мини-аналог коры мозга у высших позвоночных. И именно эта часть мозга общественных ос оказалась уменьшенной, а не увеличенной, как можно было ожидать.

Рис. 2. Зависимость размера чашечек грибовидных тел (ГТ) от размера колоний. По оси абсцисс откладывается десятичный логарифм размера колоний, 0 соответствует одиночным осам (отмечены ромбиками). Кружками отмечены виды с одной самкой-основательницей, треугольниками — виды, образующие рой при размножении колоний. Рисунок из обсуждаемой статьи в Proceedings of the Royal Society B

Кастовые различия, как бы они ни выражались, а также различия в способах размножения колоний не связаны с размерами грибовидных тел (рис. 3). На их размер влияет только сам по себе социальный образ жизни: стоит виду тем или иным способом перейти к общественному существованию, как их высший аналитический центр съеживается.

Рис. 3. Размер грибовидных тел (ГТ) у ос с разной социальной организацией: у одиночных (белый столбик), у общественных с невыраженной кастовостью (светло-серый столбик), у общественных с размерными или физиологическими различиями между кастами (темно-серый столбик) и с морфологическими кастами (черный столбик). Параметр n соответствует числу исследованных видов. Рисунок из обсуждаемой статьи в Proceedings of the Royal Society B

Ученые предполагают, что общественный образ жизни позволяет разделить «информационные» функции между членами колонии. В этом случае пропадает необходимость поддерживать энергоемкий орган каждому члену группы. «Коллективный разум», по-видимому, срабатывает не менее эффективно.

Согласно классической точке зрения, у социальных видов высших животных мозг увеличивается для обслуживания и контроля общественных отношений: именно они обеспечивают устойчивость и выживание группы в целом. И чем сложнее эти отношения, тем массивнее структуры мозга, их обслуживающие. Но на ос это предположение не распространяется. У них контроль отношений между членами общества, вероятно, забирает слишком много ресурсов или же не так важен. Поэтому энергетический выигрыш за счет ущербного развития дорогостоящих областей мозга перевешивает дефицит социальных поведенческих реакций.

Это исследование лишний раз демонстрирует, что связь социальности и развития мозга не следует понимать слишком односторонне: распределение когнитивных функций тоже может иметь место. И оно будет снижать нагрузку на те или иные области мозга. В какой мере эта тенденция выражена у млекопитающих — неизвестно. Также пока не ясно, насколько она доминирует среди других общественных насекомых. Это предстоит проверить. Но при этом совершенно ясно, что прямое перенесение данных относительно эволюции центральной нервной системы у общественных насекомых на социальных позвоночных, в том числе и человека, может оказаться в высшей степени неправомерным. У позвоночных и насекомых при становлении социальности важными оказываются совершенно разные свойства.

Источник: Sean O'Donnell, Susan J. Bulova, Sara DeLeon, Paulina Khodak, Skye Miller, Elisabeth Sulger. Distributed cognition and social brains: reductions in mushroom body investment accompanied the origins of sociality in wasps (Hymenoptera: Vespidae) // Proceedings of the Royal Society B. 2015. V. 282. DOI: 10.1098/rspb.2015.0791.

Елена Наймарк

-

Довольно очевидно, что тезис "чем животное социальнее, тем больше его мозг" изначально слишком груб. Объём мозга (который, конечно, соответствует его сложности при сравнении лишь родственных видов) связан с объёмом негенетической информации и сложностью её обработки, достаточных для выживания особи, и к социальности это имеет лишь косвенное и необязательное отношение. Сам факт деления вида на биологические роли (половые, кастовые) не всегда приводит к расширению репертуара сигналов и увеличению сложности взаимодействия между особями. Я бы даже выдвинул противоположный тезис: чем более явно и однозначно гены начинают регулировать деление на касты, тем меньше становится мозг, т.к. факторы отбора (судя по фиксации каст в генах) позволяют каждой касте содержать свою отдельную "версию" мозга (как и остальных фенотипических признаков), специализированного под реализацию поведенческого репертуара лишь своей касты.

И сравнивать напрямую социальных насекомых с социальными приматами можно лишь в очень ограниченном контексте как раз потому, что человеческие социальные роли не фиксируются генетически (хотя, конечно, о какой-то предрасположенности, темпераменте и т.п. говорить можно). Если же заменить гены на докинзовые мемы, то, возможно, и получится провести более глубокие аналогии между человеческой социальностью и насекомыми: в мартышечьем мозгу возникает некий улий, в котором рождаются и умирают кучи насекомых с сотнями ролей-каст.

-

Вы правильно поняли подспудную мысль, которую хотели донести авторы исследования ос.

Исследование не содержит ни одной цифры о млекопитающих, однако рефреном звучит упоминание о приматах, млекопитающих, с целью подтолкнуть читателя к определенным мыслям. "Что хочешь делай со мной, братец Лис. Только не бросай меня в колючий кустарник". Налицо метод манипуляции в рамках социальной инженерии.-

Это сказано не подспудно, а вполне ясно. Социальность не способствует развитию интеллекта, это видно не только по осам, но и, например, по коммунистам. И зоологи не нужны, достаточно вспомнить совок.

-

Социальность человека (как вида, конечно) способствует развитию интеллекта, всё-таки, как минимум на некоторых этапах эволюции этого признака. Вот только "социальность" насекомых является очень отдалённым и условным аналогом социальности людей, она ближе (по свойствам и следствиям) к половому диморфизму человека. Человеческая социальность - это среда для развития культуры, а "социальность" ос - это прямое следствие генетически обусловленного деления вида на касты (фактически, именно оно и называется "социальностью").

-

Способствует. Просто надо смотреть не в сторону статичных систем, а в сторону эволюционирующих. Социализация освобождает ресурсы мозга от избыточного дублирования. Они закономерно деградируют при отсутствии области применения. Осам избыток пока некуда девать, но это не значит что осы деградируют. Как только возникнет необходимость, у роя есть огромный резерв развития. У человека ровно то же самое с поправкой на вид. Только у нас потребность в интеллектуальных ресурсах значительно превышает наши возможности и всё что освобождается сразу идёт в дело.

-

Последние новости

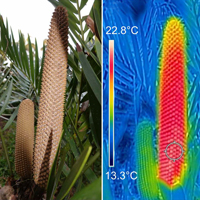

Модель общественных ос, а возможно, и всех других насекомых, не применима к изучению эволюции мозга у социальных млекопитающих: как только у ос формируется социум, части мозга, ответственные за анализ информации, быстро уменьшаются. Фото с сайта sport360.com