Холерные вибрионы убивают сородичей, чтобы присвоить их гены

Некоторые бактерии используют для убийства других микробов «секреторную систему типа VI» (T6SS) — молекулярный комплекс, составленный из белков вирусного происхождения, при помощи которого бактерии-убийцы протыкают оболочку соседних клеток и вводят в них токсичные вещества. Как выяснилось, у холерных вибрионов убийство соседей при помощи T6SS напрямую связано с заимствованием генетической информации у погибших клеток. Гены вибриона, необходимые для «естественной трансформации» (поглощения чужой ДНК и встраивания ее в свой геном), включаются в ответ на те же сигналы, что и гены, отвечающие за формирование T6SS, а убийство соседних клеток резко повышает вероятность встраивания генов жертв в геном клетки-убийцы.

Горизонтальный перенос генов (ГПГ) играет огромную роль в эволюции одноклеточных организмов. Одним из основных способов ГПГ у прокариот является естественная трансформация — активное поглощение ДНК из внешней среды с последующим встраиванием фрагментов чужого генетического материала в свой геном. Как правило, микробы не занимаются трансформацией постоянно. Чтобы приступить к трансформации, микроб должен перейти в так называемое «состояние компетентности»: у него должны включиться гены, необходимые для поглощения ДНК из окружающей среды, ее транспортировки через клеточные оболочки и т. д. Эти гены обычно включаются в ответ на определенные стимулы, так или иначе связанные со стрессом или неблагоприятными условиями. Это логично, поскольку в условиях, к которым организм приспособлен плохо, случайное изменение генома с большей вероятностью может оказаться полезным.

Чаще всего встраивание чужих генов происходит путем замены фрагмента собственной ДНК на похожий заимствованный фрагмент (см. Homologous recombination). В результате один аллель данного гена может быть заменен на другой. При этом чем выше сходство двух последовательностей, тем выше вероятность рекомбинации. Это одна из причин, объясняющих, почему ГПГ у прокариот чаще происходит между близкородственными видами и штаммами. Заимствование генов у неродственных организмов может иметь важные макроэволюционные последствия, но это куда более рискованное предприятие, чем близкородственный ГПГ, который у прокариот служит аналогом полового процесса и играет заметную роль в микроэволюции (см.: В эволюции бактерий горизонтальный генетический обмен играет ту же роль, что и половое размножение у высших организмов, «Элементы», 09.04.2012).

По-видимому, некоторые бактерии могут специально убивать сородичей, чтобы поживиться их генами. Это явление, получившее название фратрицида (братоубийства), обнаружено у бактерий Streptococcus pneumoniae. «Компетентные» стрептококки выделяют токсины, убивающие соседние клетки, не успевшие перейти в состояние компетентности, а затем поглощают их ДНК. Правда, чужая ДНК может использоваться бактериями не только как источник нового генетического материала, но и просто в качестве пищи (эпизодическая рекомбинация в этом случае может быть побочным эффектом заглатывания чужой ДНК). Тогда следует говорить не об «убийстве с сексуальными целями», а об обычном каннибализме, как у Bacillus subtilis (см.: Бактерии-альтруисты помогают своим сородичам-каннибалам себя съесть, «Элементы», 27.02.2006). Но вряд ли это так в случае со стрептококками, ведь они переходят в состояние компетентности и начинают выделять «братоубийственные» токсины не при голодании, а как раз наоборот — при быстром росте популяции в условиях пищевого изобилия (Jean-Pierre Claverys & Leiv S. Håvarstein, 2007. Cannibalism and fratricide: mechanisms and raisons d'être).

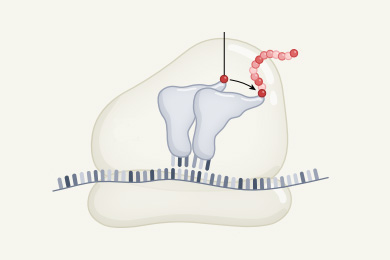

В статье швейцарских биологов, опубликованной в свежем выпуске журнала Science, описан еще один пример убийства бактериями своих сородичей с последующим присвоением наследственного материала жертв. Объектом исследования на этот раз стал холерный вибрион Vibrio cholerae. Его способ убийства себе подобных оказался более изощренным, чем у стрептококков. Как выяснилось, холерные вибрионы убивают соседние клетки при помощи секреторной системы типа VI (T6SS). Это сложный молекулярный комплекс, по своей конструкции и аминокислотным последовательностям составляющих его белков очень похожий на сократимую ножку-«шприц» бактериофага T4. При помощи этой белковой конструкции бактериофаг протыкает оболочку бактериальной клетки и впрыскивает в нее свою ДНК (рис. 2). Бактерии, у которых есть T6SS, используют ее в аналогичных целях — для протыкания оболочек других бактериальных или эукариотических клеток и введения в них тех или иных веществ — «эффекторов» (M. Basler, M. Pilhofer, G. P. Henderson, G. J. Jensen & J. J. Mekalanos, 2012. Type VI secretion requires a dynamic contractile phage tail-like structure). Многим бактериям T6SS служит оружием как для охоты с целью добычи пропитания, так и для устранения конкурентов.

Рис. 2. Бактериофаг (слева, A) и секреторная система типа VI (справа, B). Гомологичные белки раскрашены одинаково. Изображение из статьи Angela R. Records, 2011. The Type VI Secretion System: A Multipurpose Delivery System with a Phage-Like Machinery

Ранее было показано, что разные штаммы холерных вибрионов активно «воюют» друг с другом при помощи T6SS. Впрочем, до настоящего братоубийства, как у стрептококков, дело не доходит. Каждый штамм вибрионов обладает иммунитетом (белковым противоядием) к токсичному «эффектору», производимому им самим. Поэтому вибрионы каждого штамма убивают только чужаков с отличающимися парами «яд–противоядие», а для ближайшей родни их токсины безвредны.

Авторы обсуждаемой статьи изучали систему регуляции генов компетентности у одного из опаснейших штаммов холерного вибриона El Tor, который вызвал пандемию холеры в 1960-х. Они выяснили, что несколько генов, необходимых для поглощения чужой ДНК, включаются в ответ на комбинацию двух стимулов. Первый стимул — хитин, в присутствии которого вибрионы начинают производить регуляторный белок TfoX (transformation protein X). Дело в том, что холерные вибрионы обитают в водоемах, где они размножаются на поверхности тел мелких планктонных членистоногих или на их хитиновых шкурках, сброшенных при линьке. На поверхности хитина холерные вибрионы образуют плотные скопления — биоплёнки.

Белок TfoX, сигналом к производству которого служит присутствие хитина или продуктов его разложения, необходим, но не достаточен для перехода вибрионов в состояние компетентности. Вторым сигналом является высокая плотность популяции вибрионов, которую микробы оценивают по концентрации выделяемых ими веществ (аутоиндукторов) при помощи системы quorum sensing («чувства кворума»).

Авторы решили выяснить, какие еще гены входят в «регулон компетентности», то есть включаются под действием белка TfoX при высокой плотности популяции и исправной системе quorum sensing. Для этого они сравнили транскриптомы вибрионов, выращенных при высокой плотности, с включенным и выключенным геном tfoX (так называется ген, кодирующий белок TfoX).

Оказалось, что вместе с генами, необходимыми для поглощения чужой ДНК, у вибрионов включаются также и гены белков секреторной системы типа VI. Система регуляции у тех и других оказалась общей: в обоих случаях ключевую роль играет TfoX (синтез которого индуцируется хитином) и белки, участвующие в quorum sensing. Отключение любого из этих компонентов лишает вибрионы одновременно и способности переходить в состояние компетентности, и возможности производить молекулярные «шприцы» T6SS.

Единая регуляция молекулярных устройств, служащих для убийства других бактерий и для захвата чужой ДНК, указывает на возможное единство их функций. Иными словами, можно предположить, что вибрионы сначала убивают соседей, относящихся к другим штаммам, а затем поглощают их ДНК. Для проверки этой гипотезы авторы провели ряд экспериментов. Для начала они убедились, что включение генов T6SS (в присутствии хитина или в результате искусственной стимуляции у вибрионов, у которых ген tfoX был соединен с промотором, индуцируемым арабинозой) действительно способствует гибели других бактерий, контактирующих с вибрионами-«хищниками». Сначала в качестве «жертв» использовали кишечных палочек Escherichia coli, которых растили в смешанной культуре с вибрионами. В последующих экспериментах в роли жертв выступали холерные вибрионы другого штамма, у которых их собственная T6SS была отключена (чтобы жертвы не могли убивать хищников). Всё подтвердилось: жертвы погибали, когда у хищников включался ген tfoX, но оставались живы, если либо tfoX, либо система quorum sensing у хищников не работала.

Теперь нужно было проверить, действительно ли вибрионы присваивают гены убитых бактерий. Для этого в геномы хищников и жертв добавили гены устойчивости к двум антибиотикам — рифампицину и канамицину. Оказалось, что при включенном tfoX среди хищников систематически появляются особи, устойчивые к обоим антибиотикам одновременно. Это доказывает, что ГПГ от жертв к хищникам действительно имеет место. При выключенном tfoX или неисправной системе quorum sensing клетки с двойной устойчивостью почти никогда не появляются. Этот значит, что хищные вибрионы действительно поглощают ДНК убитых ими жертв и встраивают заимствованные гены в свой геном, причем убийство соседей резко повышает частоту ГПГ.

Авторам удалось получить наглядную визуализацию процесса «охоты», гибели клеток-жертв и поглощения хищниками чужой ДНК. Для этого они изготовили генно-модифицированных хищников и жертв. Клетки-жертвы были помечены зеленым флуоресцирующим белком (GFP), а у клеток-хищников зеленым был помечен белок VipA (один из компонентов T6SS), а красным — белок ComEA (один из белков системы компетентности, который плавает в периплазматическом пространстве и связывается с попадающей туда чужой ДНК). В результате удалось получить серии фотографий, подробно рассказывающие о судьбе вибрионов-хищников и их жертв в смешанной культуре (рис. 3). Фотографии не оставляют сомнений в том, что хищники действительно убивают других вибрионов при помощи T6SS, а затем поглощают их ДНК.

Рис. 3. Вибрионы-«хищники» убивают вибрионов-«жертв» при помощи T6SS и поглощают их ДНК. В каждом ряду — фотографии одного и того же участка субстрата с нанесенной на него смесью хищников и жертв, сделанные с интервалом в 30 минут. Верхний ряд снимков сделан при помощи фазово-контрастной микроскопии. Во втором ряду видны помеченные зеленым флуоресцирующим белком клетки вибрионов-жертв; мелкие зеленые точки и палочки — системы T6SS вибрионов-хищников на разных стадиях сборки и деградации этих систем. Белыми стрелками обозначены клетки жертв до того, как на них напали хищники, белыми треугольничками — те же клетки после нападения (перед тем, как разрушиться, клетки приобретают округлую форму). Черными стрелками отмечены останки разрушенных клеток. В нижнем ряду виден помеченный красным белок ComEA, компонент системы компетентности, который сначала был равномерно распределен в периплазматическом пространстве хищников. При попадании в периплазматическое пространство молекул ДНК этот белок связывается с ними и собирается в компактные комки (помечены серыми треугольничками). По появлению таких комков можно судить о поглощении хищниками чужой ДНК. В третьем ряду — комбинация изображений из второго и четвертого рядов. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Пока нет оснований утверждать, что сопряженная регуляция T6SS и компетентности у холерных вибрионов возникла именно как адаптация для приобретения чужого генетического материала, а не просто для эффективной утилизации устраняемых конкурентов (с чисто гастрономическими целями), причем присвоение чужих генов в этом случае следует рассматривать как побочный эффект. Поэтому слово «чтобы» в названии новости не нужно воспринимать слишком буквально. Так или иначе, после убийства жертв часть их генетического материала действительно переносится в геном убийц, что может иметь важные эволюционные и медицинские последствия. Ведь холерные вибрионы благодаря ГПГ могут быстро приспосабливаться к меняющимся условиям, в том числе и к новым антибиотикам, передавая гены устойчивости от одного штамма к другому. Кроме того, способность убивать других бактерий, возможно, помогает вибрионам расправляться с конкурентами в пищеварительном тракте человека, уничтожая нашу симбиотическую микрофлору, что может способствовать более тяжелому протеканию инфекции.

Источник: Sandrine Borgeaud, Lisa C. Metzger, Tiziana Scrignari, Melanie Blokesch. The type VI secretion system of Vibrio cholerae fosters horizontal gene transfer // Science. 2015. V. 347. P. 63–67.

-

Спасибо, интересная статья.

Похоже что горизонтальный перенос генов происходит везде и всюду. Это обстоятельство сильно влияет на дарвиновскую теорию?-

ГПГ очень широко распространен у одноклеточных и сильно влияет на эволюцию. Подробности (включая значение этого факта для эволюционной теории) можете посмотреть в моей лекции http://www.youtube.com/watch?v=0xqbkdMjbHU

-

Еще интереснее. Однако, кроме очевидного факта, что дерево превращается в редкую сеть, нет обсуждения. Ну да, ясно что все еще сложнее чем казалось. Но можно ли сделать какие-то общие выводы?

-

-

Все таки дарвинизм это не одна вот эта идея. Это, не побоюсь этого слова, теория. Тут много всякой всячины. К примеру, пишут что сам Дарвин стал смазывать свою теорию потому что она не объясняла почему мутации не растворяются в популяции. А когда пришел менделизм его объявили опровержением дарвинизма. А уж о скрещивании и сейчас споры ни чуть не стихают. На первый взгляд, горизонтальный перенос должен сильно изменить картину, однако на сенсацию не похоже.

То есть самой идеи отбора недостаточно. Нужен некий набор ингредиентов. Так вот изменились ли представления об этом наборе?-

Дарвинофобы упираются лбом в идею - ждут эволюции от индивидуального организма. Но эволюция происходит при передачи эстафеты жизни от родителей к детям.Дети генетически отличаются от родителей. Мутации лишь увеличивают разнообразии генотипа в популяции (популяция - искомый вами набор; из неё "набираются" родители), и отбор, давя на индивидуальный организм,снижает плодовитость тех, кто находиться не на своем месте. Кто на своем, согласно обмену веществ (регулируемого генотипом) - плодиться и размножается. Вот и вся идея.

-

-

-

>Однако, кроме очевидного факта, что дерево превращается в редкую сеть

А точнее - в лес. Точнее в два соприкасающихся лесных массива, где стволы - все несколько типов бактерий или архей (и протист - но это уже лес "следующего яруса"), корни - их малопонятная эволюционная история, а сливающиеся мелкие ветви - рода и "виды".

>Но можно ли сделать какие-то общие выводы?

Главный вывод в том, что дискретных классических изолированных видов у прокариот (да и у одноклеточных эукариот, наверное, тоже) нет.

Такие генотипы напоминают программы со свободной лицензией, а генотипы настоящих многоклеточных с изоляцией линии половых клеток - проприетарные програмные продукты.-

Если изолированных видов нет, то хорошо бы как-то ясно сформулировать, на что собственно действует отбор.

(Аналогии с лицензиями не ощущаю)-

На гены, разумеется! Конечно так же как и везде - в составе целого генотипа, но в случае одноклеточных у отдельных генов хотя бы есть возможность "пересесть на автобус другого маршрута" и не угодить в пропасть вместе с остальными. Широта этой возможности и определяет пределы генофонда, который у многоклеточных строго ограничен видом, а у одноклеточных формирует "облако", окутывающее едва ли не весь домен и даже касается соседнего.

-

>>пределы генофонда, который у многоклеточных строго ограничен видом

Лигры и рафанобрассика протестуют против таких заявлений. Да и мои 2% неандертальских генов задумчиво качают головой.-

>лигры

Википузiя:"самцы — стерильны...лилигры, как и лигры, не встречаются в природе."

>рафанобрассика

"сохранена фертильность за счет аллотетраплоидизации". При выведении полиплоидных гибридов "полиплоидия вызывается ядами, разрушающими веретено деления". Очень есественно, да-с...

>Да и мои 2% неандертальских генов

Это от H._sapiens_ Neanderthalensis-то? А причем тут другой вид? ;~]-

>Да и мои 2% неандертальских генов Это от H._sapiens_ Neanderthalensis-то?

это от Homo neanderthalensis ;)

>лигры Википузiя:"самцы — стерильны...

ну, то есть самки плодовиты? Гены передать могут?

>лилигры, как и лигры, не встречаются в природе...

...нашим наблюдателям в последние 50 лет. А зубробизоны встречаются.

>"полиплоидия вызывается ядами, разрушающими веретено деления" Очень есественно, да-с...

всяких митотических ядов полно. И да, по-моему гораздо более естественно, чем вибрион в роли Лаэрта с отравленной шпагой.

А вот, кстати, вирусы. Эти-то переносят информацию между многоклеточными?-

>Homo neanderthalensis

Если репродуктивная изоляция преодолена, то это был всего лишь подвид. ;D

>нашим наблюдателям в последние 50 лет

А у Вас есть что предложить лучше?

>А зубробизоны встречаются.

Ну, значит это тоже подвиды.

Вот Вы зачем-то выискиваете какие-то редкие (т.к. недолговечные) переходные формы и не видите главного: у многоклеточных репродуктивная изоляция делает виды значительно более дискретным понятием чем у одноклеточных (где вид - просто условная мельчайшая таксономическая категория). А полной дискретности Вы нигде в этой Вселенной не найдете - В.Гейзенберг Вам подтвердитъ.

>И да, по-моему гораздо более естественно

"Естественность" - не дело вкуса и не определяется голосованием. Естественность - это то, что многократно (т.е. с достаточной вероятностью) может происходить в природе без нашего участия.

>А вот, кстати, вирусы. Эти-то переносят информацию между многоклеточными?

Вирусы переносят информацию между собой и клетками хозяина кем бы он ни был. Вот только диапазон разновидностей этих хозяев при этом оказывается исключительно узким. Даже у бактериофагов.-

>>Если репродуктивная изоляция преодолена, то это был всего лишь подвид

Не, ну если определение вида строить от строгой репродуктивной изоляции, тогда, конечно, подвиды. Вот рожь, например, это подвид пшеницы (см. тритикале) ;)

>> Вот Вы зачем-то выискиваете...

исключительно затем, чтобы показать, что из двух фраз

>>пределы генофонда, который у многоклеточных строго ограничен видом

vs.

>>у многоклеточных ... делает виды значительно более дискретным понятием чем у одноклеточных

первая неверна. Со второй я, естественно, согласен. Консенсус достигнут ;)-

>Вот рожь, например, это подвид пшеницы (см. тритикале)

С учетом того, что дикий предок ржи так достоверно и не обнаружен, то паркуа бы и не па?

>первая неверна

А если не считать, что "строго"="совершенно дискретно", то первая не отличается от второй. И в столь мелкой казуистике Мы здесь никакого смысла не вижу.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А вот не окажется ли, что генетический материал из ГМО продуктов всё же может переноситься при поедании, над чем недавно смеялись. Пока это стало верным на уровне одноклеточных. По крайней мере, симбионты человека вполне могут поглощать генетический материал и их мутации в результате этого могут быть опасными.

-

>> По крайней мере, симбионты человека вполне могут поглощать генетический материал и их мутации в результате этого могут быть опасными.

Вот поглотит эшерихия "ген устойчивости к гербициду". Будет гербицидоустойчивая эшерихия. И что? Какое-то конкурентное преимущество она получит в кишечнике за счет этого? Никакого. Значит элиминируется с концами такая мутация.-

А не превратится ли палочка, названная в честь Теодора :) Эшериха, в разновидность 0157:H7 или O104:H4?.

"Штамм O104:H4 содержит в геноме последовательности, способные вызвать у человека геморрагический колит и гемолитико-уремический синдром, полученные, по-видимому, в результате горизонтального переноса генов. Более этого, штамм содержит гены устойчивости к аминогликозиду, макролидам и антибиотикам бета-лактамного ряда". Вот вам и гербицидоустойчивость...-

>>Последовательности, способные вызвать у человека геморрагический колит...

...сформировались и горизонтально переносились задолго до появления ГМО и даже самого человека

Коллекцию генов устойчивости к аминогликозиду, макролидам и антибиотикам бета-лактамного ряда O104:H4 набрал не из ГМО, а от других энтеробактерий, которые миллионы лет жили рядом с плесенью и учились от нее защищаться. Если человек попытается вылечить O104:H4-энтероколит именно этими антибиотиками, он подавит всю остальную флору, а O104:H4 получит селективное преимущество и размножится.

Для того, чтобы аналогичное преимущество получили гербицидоустойчивые штаммы, во-первых, все остальные должны стать гербицидочувствительными, а во-вторых, человек должен начать активно потреблять гербициды. Если второе еще как-то можно ожидать, то для первого я причин не вижу.-

Уважаемый, речь не конкретно об этом штамме и его свойствах. Речь о конкретном примере результатов горизонтального переноса генов человеческого симбионта и его смертельных последствиях. Какие именно мутации произойдут - это вопрос трудно предсказуемый. Кроме того, ген, который отвечает за гербициды, вполне может отвечать за другие признаки, более чувствительные человеку или выживаемости мутанта. Модель "один ген - один признак" - это вчерашний день генетики.

-

-

-

Меня больше другой вопрос интересует, почему никого не волнует, за счет каких мутаций возникают полезные признаки в процессе "классического" искусственного отбора, какие дополнительные мутации приобретают такие организмы. Почему никого не волнует, что для ускорения мутаций при выводе новых сортов используют такие не безобидные вещи как радиация и химикаты?

-

>> за счет каких мутаций возникают полезные признаки в процессе "классического" искусственного отбора, какие дополнительные мутации приобретают такие организмы. Почему никого не волнует, что для ускорения мутаций при выводе новых сортов используют такие не безобидные вещи как радиация и химикаты?

Потому что за три миллиарда лет естественной эволюции природа перепробовала уже и продолжает использовать все мутагены - и радиацию, и химикаты (наверное, только изменением гравитации не пробовала повлиять ;)). Человек ничего нового не добавил - просто теперь не нужно ждать особого стечения обстоятельств (когда рентгеновский фотон от Солнца прилетит и попадет в нужную молекулу, образует свободный радикал и изменит ДНК), а можно засунуть семена в аппарат и сэкономить десять тысяч лет наблюдений. -

Внимание ввиду аномально высокой скорости искусственных мутаций. Тревога вполне разумна. И желание приписать критикам ГМО ярлык ретроградов упускает опасность высокого темпа мутаций и, соответственно, концентрации мутантов. В естественных условиях эволюция успевает среагировать на появление в биоценозе мутантов, а при искусственном - вопрос. То есть характерное время появления устойчивых мутаций и реакции биоценоза в естественных условиях сравнимы, а в искусственных - отличаются на порядки. Отсюда желание продумать последствия и разумные опасения.

-

Предположим, естественно мутировавшая кишечная палочка приводит к смертельной болезни. Тогда, скорее всего, некое племя неадертальцев, имевшее "счастье" оказаться в нужное время в нужном месте, вымрет вместе с мутантом. "Элиминируется с концами". А вот ГМО-сгенерированная палочка распространится по всей планете ввиду глобализма и развитию транспорта. И последствия будут иными.

Да, а какие безобидные вещи приводят к мутациям?-

Старая добрая чума не раз гуляла по миру безо всяких ГМО и глобализаций. Смертность 95%, между прочим, заразность тоже выше всяких похвал, несколько путей передачи, приличный срок инкубации и т.п. И ничего, справляемся - карантин и гигиена спасают.

У природы уже есть тысячи способов убить человека. Если она хитро извернется и сделает из гена устойчивости к раундапу еще один механизм убийства - ничего принципиально не изменится.

И потом, человек (пока) не создает такие гены сам. Тот же самый ген устойчивости к глифосату вытащили из вполне природной агробактерии. Эшерихия может заполучить его и без ГМО.

-

-

-

Только осталось выяснить - кто там однозначно НЕпатогенный (и никогда им не станет). А вот с этим как раз и проблема: даже первый приходящий на ум самый мирный и едва ли не самый распространенный наш культивируемый облигатно-анаэробный мутуал-доминант из фекальной микробиоты - бифидобактерии хотя и не имеет известных патогенов в пределе рода Bifidobacterium, но их ближайший родственник из рода Gardnerella, попадая в женский репродуктивный тракт ведет себя уже совем не так мирно.

Кто даст гарантию, что и другие никогда не получат себе однажды тем же самым ГПГ и остров патогенности - комплект оружия против организма хозяина?

И это не говоря о главной проблеме - приживаемости вообще любых существующих пробиотических штаммов. Надежно заменить кого-либо из такого многообразного индивидуально-эволюционно притирающегося к каждому хозяину микробного сообщества, в которое и так постоянно попадает куча самых разных "гостей" из внешней среды - та ещё задача.

-

ну это как раздать ножи и огнестрел простым гражданам в надежде, что они хулиганов заборят. У кого-то ножик хулиганы отберут, кто-то сам в хулиганы подастся, большинство эти ножики просто потеряет. Да и вообще, кому оружие нужно, у того оно есть.

Последние новости

Рис. 1. Убийство конкурентов и присвоение их генов холерными вибрионами. В своей естественной среде обитания холерные вибрионы часто поселяются на хитиновых шкурках планктонных животных, сброшенных при линьке (I). На хитиновой поверхности микробы образуют плотные скопления (II; HCD — high cell density, высокая плотность клеток), где присутствуют вибрионы разных штаммов с различающимися парами токсин–антитоксин (III). Высокая плотность популяции в присутствии хитина индуцирует переход вибрионов в состояние «компетентности» — способности к захвату чужой ДНК. Те же факторы включают и генетическую программу формирования секреторной системы шестого типа, T6SS (IV, красная стрелка) — молекулярного «шприца», служащего для протыкания клеточной стенки других бактерий и введения токсина. Жертвы, не имеющие соответствующего антитоксина, погибают; их клетки разрушаются (V). Из клеток высвобождается ДНК, поглощаемая хищником (VI). Заимствованные гены могут затем встроиться в хромосому хищника (HGT — horizontal gene transfer, горизонтальный перенос генов), что приводит к появлению у него новых фенотипических признаков (VII). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science