Грибы могут регулировать скорость мутирования своих клеток

В 1992 году было доказано, что индивидуальная грибница опят может занимать территорию в десятки гектаров, весить около 100 тонн и существовать тысячи лет. С тех пор ведутся интенсивные исследования мицелия этих грибов. Столь неожиданный долгожитель и тяжеловес заставляет задуматься о способах поддержания целостности генома, о регуляции его стабильности. Ведь мицелий гриба растет постоянно, его клетки беспрестанно делятся и, соответственно, мутируют. Новое исследование канадских микологов намечает пути для понимания базовых механизмов такой генетической стабильности.

Грибы толстоногие опята (Armillaria gallica), хорошо известные среди грибников и кулинаров, прославились еще больше после выхода в 1992 году в журнале Nature статьи The fungus Armillaria bulbosa is among the largest and oldest living organisms (A. gallicaA. bulbosaA. lutea — синонимы). Тогда удалось доказать, что индивидуальный организм опенка толстоногого может быть поистине огромным и исключительно долгоживущим, сравнимым по этим показателям с признанными живыми колоссами планеты — синими китами и секвойями (кит весит 150 тонн и больше, а гигантская секвойя может дожить до 3500 лет). С помощью методики для определения границ индивидуального организма, использованной авторами публикации в Nature, специалисты-микологи начали поиски еще более крупных грибных представителей. И такие действительно находились. В частности, для гриба Armillaria ostoyae указывались размеры в 37 га, и даже почти в 900 га, а продолжительность жизни оценивалась в 2 400 лет. Эта гонка за самым большим грибом получила название «грибная война». Скорее всего, грибы нередко дорастают до таких размеров и такого возраста — эти факты и в самом деле поразительны, но цифры не представляют интереса для специалистов. Проблема для них в другом: как наиболее надежно определить границы индивидуального гриба, как отличить внутривидовую изменчивость от изменчивости внутри одного организма. Ведь «опенок» (на самом деле грибники собирают несколько близких видов) — это далеко не весь индивидуальный организм, а лишь одно из бесчисленных его плодовых тел, дающих гаплоидные споры.

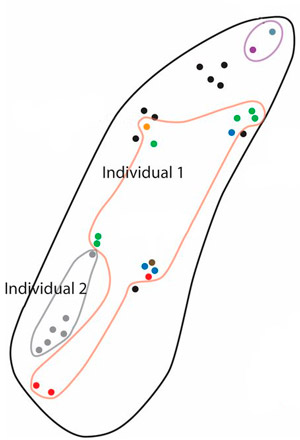

Остров Экс (черной линией обозначена береговая линия острова), на котором показано распространение мицелиев двух грибниц (красный и серый контуры). На одной из них разными цветными кружками отмечены сходные мутации. Рисунок из обсуждаемой статьи в Mycologia

Спустя более 20 лет после начала «грибной войны» один из авторов первой статьи в Nature Джеймс Андерсон (James Anderson) из Торонтского университета со своим коллегой Стефаном Катоной (Stefan Catona) представил новые результаты изучения толстоногого опенка. Канадские микологи предложили изящную по своей задумке работу: картировать мутации индивидуального организма гриба на большой площади. Распространяясь по площади от одного трухлявого ствола к другому, грибной мицелий делится, вытягивается, организуется в толстые корнеподобные нити — ризоморфы. Вдоль ризоморф в местах слияния двух родительских ядер формируются плодовые тела, производящие гаплоидные споры. Если в клетке мицелия на том или ином участке пути происходит мутация, то дочерние клетки, расположенные дальше по нити, окажутся измененными. Эта мутация может по мере роста элиминироваться; или же клетка может от нее избавиться, исправив ошибку по шаблону парного немутантного аллеля. Так как гриб живет очень долго (тысячи лет) и распространяется в целом в двумерном пространстве, то карта мутаций покажет временную развертку этих эволюционных процессов.

Ученые собрали материал на острове Экс (Exe Island) на озере Ридо в провинции Онтарио, Канада. Этот остров имеет площадь 1,2 га, и, как выяснилось, на всем острове живут всего две грибницы Armillaria gallica. Одна, большая, занимает всю площадь острова, а вторая, поменьше, расположена на небольшой территории. Выбрав для тщательного изучения большую грибницу, ученые взяли пробы из разных участков мицелия и определили нуклеотидные замены (SNP) на нескольких фрагментах грибного генома.

Мутации в этом грибе, судя по их пространственному распределению, появляются, но не распространяются вширь, а ограничиваются сравнительно небольшой территорией. Они образуют нечто вроде «островков»; правда, очертания этих «островков» могут быть удлиненными, свидетельствуя о хронологической протяженности распространения мутаций. Для одной из мутаций удалось выявить сначала ее появление, а затем переход из гетерозиготного состояния «мутантный + нормальный аллель» к гомозиготному состоянию — два нормальных аллеля. Иными словами, мутантный аллель был трансформирован в нормальный, и затем уже в клетках присутствовал только он. По всем показателям получилось, что вдоль границы роста мицелия происходит относительно мало мутаций, и все они — в «тылу» мицелия, а не на передовой. Гриб каким-то образом предупреждает возможные соматические мутации, не допуская разрастания мутантных «раковых» клеток. Причины этого явления еще только предстоит определить, обсуждаемая работа лишь устанавливает само явление.

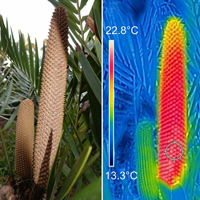

Ученые прикинули скорости роста мицелия вместе со скоростью мутирования. Несмотря на то что методы оценки вызывают известные сомнения, а сами значения более чем приблизительные, к ним всё же стоит присмотреться. И темпы роста мицелия, и скорости мутирования получились на порядки ниже, чем у других грибов. Ученые предполагают, что это может быть общим свойством любых крупноразмерных долгожителей, таких как гигантские деревья и киты. Так, у деревьев-долгожителей низкие и скорость деления клеток, и скорость мутирования. Если бы у подобных организмов не было бы систем ограничения скорости деления клеток и мутирования, то они бы быстро старели и умирали от раковых опухолей. На деле этого не происходит. Но если на китах ставить эксперименты невозможно, то грибы — прекрасные объекты для этого.

Источник: J. B. Anderson, S. Catona. Genomewide mutation dynamic within a long-lived individual of Armillaria gallica // Mycologia. 2014. V. 106. №4. P. 642–648.

Елена Наймарк

-

Одно не понятно - зачем это всё организму. Ну допустим распалась бы грибрица на 1000 отдалённо-родственных фрагментов, ну и что? Также не ясно, что происходит на стыке разных грибниц - они воюют или сливаются вместе?

-

-

-

Всё наоборот :-)

Сохранились гены в отдалённом потомстве - замечательно. Но это ничего не значит, вполне возможно, что именно это изменение вообще никак не сказалось на вероятности существования этого потомства. Может, условия были такие благоприятные, что почти любые изменения могли сохраниться (пример -нынешний человек).

Так что анализ надо производить по исчезнувшим вариантам - что привело к их гибели? Причём "все погибли" тоже разрушает анализ.

Ну и - гены о будущем ничего не знают. И даже целые организмы. И даже мы с вами будущее через триста лет оценить можем очень и очень приблизительно. Так что - никаких "зачем".

"Зачем" - это ясновидение aka прогноз aka разум:

"зачем ты надел ботинки - затем, что через минуту буду на улице, а там холодно".-

>вполне возможно, что именно это изменение вообще никак не сказалось на вероятности существования этого потомства. Может, условия были такие благоприятные, что почти любые изменения могли сохраниться (пример -нынешний человек).

И Е.Кунин пишет, что со времён Левонтина и Гулда от нейтрализма так просто не отмахнуться, но фокус в том, что нейтрализм по сути отменяет дарвинизм в широком смысле - т.е. эволюцию как цепь адаптаций.

И в результате тех клочков этого пути, для которых адаптивное значение надежно подтверждено, на сей день оказывается так мало, что в причинах роста сложности приходится уповать только на исключительно маловероятный случай, оправдывая его слабым антропным принципом, что, согласитесь, также выходит за рамки нашей научной методологии.-

я стараюсь следовать не фиксированным концепциям, а логике, математичности дарвиновской эволюции, которая обеспечивается весьма малым числом аксиом вроде существования смерти, изменчивости и наследственности.

-

Так оно не описывается на данный момент. Очень сложное.

А вообще-то, биология - наука естественная, а не "сверхъестественная" и кагбе требует сверки с реальностью на основе как раз общенаучной методологии.

А на одной только логике можно далеко уехать в подсчеты числа ангелов, которые могли бы разместиться на конце иглы.-

Верно :-) Но. Наличие указанных трёх аксиом _неизбежно_ приводит к наличию дарвиновской эволюции. И дальше - как раз методологии, которые её отрицают, должны, как минимум, быть скорректированы, потому как "не бывает". Те, которые _как_бы_ отрицают - уточнены.

И деться тут абсолютно некуда, дополнительные аксиомы ничего не отменят, как не отменила эйнштейновская механика - ньютоновскую.

Ну, или надо указать, какая из этих трёх аксиом не соответствует реальности (по поводу сверки с реальностью :-)-

А тогда что это:

>Может, условия были такие благоприятные, что почти любые изменения могли сохраниться

Если не отрицание "аксиомы" естественного отбора? Пусть не абсолютное, но практически глобальное и в ключевых моментах (ароморфозах) развития земной биосферы.-

Отбор действует как равнодействующая. Как статистически среднее. Отдельный шажок не обязательно в сторону лучшей приспособленности ввиду случайности мутаций. А уж выживают (в среднем!) наиболее приспособленные. Причем, тем более направленно, чем жёстче давление среды.

Сползание к пониманию отбора как чисто детерминированного направления психологически от "природа хочет", "виду выгодно" "стремится". Все как бы понимают, что это всё фигура речи, но в результате фигура речи диктует образ мыслей. -

В целом согласен, но.

"выживают (в среднем!) наиболее приспособленные." - это распространённая, но неверная формулировка. Верная: "недостаточно приспособленные не оставляют потомства". Вроде бы _почти_ одно и тоже, но разница в последствиях очень значительна.

Выбираются не лучшие варианты, а подходящие. Причём зачастую - первые подходящие. Кривой и хромой самец, оплодотворивший всех самок, оставит гены на века, а стройный красавец, просто хотя бы случайно зашедший на поляну через полчаса - исчезнет. Главное - быть в нужный момент живым и пригодным, а не лучшим. Никаких "наиболее".

-

-

-

-

-

-

-

Если оппоненты выдвигают аргументы уровня времен Лепешинской "и покоренья Крыма"(первого), как Мы тут недавно видели - то немудрено. ;~]

-

А Вы не далеко ушли от Кунина. Насчет замалчивания - найдите в его книге ссылки на статьи Tamames J. (например, Tamames J. Evolution of gene order conservation in prokaryotes. Genome Biol. 2001;2(6):RESEARCH0020 вы требуете статью - их есть у меня, но дальше ищите сами, на все изъяны Кунина меня просто не хватит), где совершенно ясно доказывается наличие отдаленного порядка генов в геноме прокариот и ограничения для горизонтального переноса, которые таковой порядок накладывает. Этот факт в корне подрывет всю аргументацию Кунина в пользу нейтрализма в эволюции геномов. Далее, Кунин не обсуждает работы по сравнению ортогрупп пангеномов (Tettelin, 2005, Гордиенко и др., 2010), которые также, как и у Кунина выявляют 3 группы генов в геномах прокариот, но объясняют формирование этих групп отбором, а не стохастикой. Я уж не говорю, что претензия Кунина на замену “панадаптационистской парадигмы викторианской эпохи” постсовременным синтезом из “сложной системы взаимодополнительных взглядов, опирающихся на модели, заимствованные из статистической физики и популяционной генетики, а также на реконструкции фактического эволюционного прошлого” не более чем изобретение велосипеда. Теория Дарвина - это как раз и есть опора на модели, заимствованные из статистической физики. Это сказал не я, а отец статфизики Людвиг Больцман и повторил Тимофеев-Ресовский, но уже про СТЭ. Так что у "постсовременного синтеза a la Koonin" длинная и седая борода.

-

-

-

-

-

"Ну и - гены о будущем ничего не знают. И даже целые организмы". - насчет генов согласен. А насчет целых организмов - Вы берете на себя смелость утверждать, что птица не знает, что она полетит на зимовку через полгода и куда полетит? Бурый медведь не знает, что если осенью не наестся, то зимой не заснет? Голубь не знает что последует за токованием перед голубкой? Вам знакомы такие понятия, как циркуманнулярные ритмы и опережающее отражение?

-

Ну, конечно же, чем более развит организм - тем лучше он предсказывает будущее. Но, опять же, в поставленном в данной ветке смысле ("И ответ известен - для сохранения генов в череде будущих поколений") - не знает. Не для сохранения генов голубь токует, а заради самки, получения удовольствия и прочего удовлетворения "низменных потребностей". То, что те, кто не токовал или токовал слабовато, исчезли, не оставив генов - и люди-то немногие понимают.

-

Не для сохранения генов голубь токует, а заради самки, получения удовольствия и прочего удовлетворения "низменных потребностей". - А какие "низменные потребности" удовлетворяет птица при перелете? Cомневаюсь, что она испытывает оргазм, пересекая холодный и бурный Байкал в истоке Ангары. Никогда не задавались детским вопросом, почему птицы не остаются на зимовке, если там так хорошо?

-

Всё банально и как раз в логике отбора: те, кто не участвовал в перелётах - вымерли. Так что вопрос "зачем", как это обычно и бывает, не имеет смысла. С чего мы тут и начали разговор.

С точки зрения голубя токование, как и перелёты - потребность организма. Неприятен холод, или требуется размять крылья или ещё что в этом роде.

Те, у кого в результате мутаций (в том числе, для животных уровнем повыше, за счёт мутаций мемов) не появилась такая потребность - не оставили потомства. Вот это - "работа" отбора (в том числе полового).-

Всё банально и как раз в логике отбора: те, кто не участвовал в перелётах - вымерли. ДОКАЖИТЕ! Ваша фраза принципиально недоказуема - у мертвых не спросишь. Пост из дискуссии по статье "Генетическое разнообразие популяции связано обратной зависимостью с уровнем заботы о потомстве" - "Четыре делится на два, потому что это чётное число, или четыре - чётное число, потому что делится на два?". Cоответственно, животное оставляет больше потомков потому, что оно адаптировано или животное адаптировано потому, что оно оставляет больше потомков. Порочный круг, Дарвин был за первый вариант (животное оставляет больше потомков потому, что оно адаптировано), а Вы, как и все поклонники СТЭ - за второй (чем больше потомков, тем выше адаптация, равносильно Вашему "те, кто не участвовал в перелётах - вымерли."). Корогодин указал выход из порочного круга: вариант СТЭ никакого отношения к адаптации не имеет, потому, что это - не определение, а способ учета, выбранный за его удобство. В теории информации количеству потомков соответствует количество информации Шеннона. Но количество информации НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ О ЕЕ ПОЛЬЗЕ И О ЕЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ. Если и теперь непонятно, то оцените в количестве потомков кто адаптивнее к воде - бегемот, морской котик или утконос?

-

>>Всё банально и как раз в логике отбора: те, кто не участвовал в перелётах - вымерли.

>ДОКАЖИТЕ! Ваша фраза принципиально недоказуема - у мертвых не спросишь.

Забавно-то как :-) Они что, выжили? Или все всегда были перелётными, без вариантов?

Извините, при таком уровне Вашего непонимания элементарных вещей я не вижу смысла в продолжении дискуссии.

-

-

-

-

-

-

Тащемта и взрослые человеки не все знают, что от спаривания бывает репродукция:

http://shvarz.livejournal.com/387615.html#comments-

А некоторые физики - что далеко не от каждого спаривания бывает репродукция. В частности, если самка не желает данного самца - падает и вероятность зачатия, и вероятность вынашивания, и вероятность выкармливания (работы группы д.б.н. М.П.Мошкина можно легко найти по его фамилии, например, здесь http://assa.bionet.nsc.ru/open/person/508/) . Так, что Ваш гипотетический хромой и всех оплодотворивший сферический конь в вакууме, может в итоге ничего не получить только потому, что каждая реальная конкретная самка знает кто ей нравится и ждет своего принца. И в будущем готова ждать.

-

охох. Во-первых, ссылка на единственный авторитет годится только... да вообще не годится. И на Дарвина как на исключающий сомнения авторитет - тоже ссылаться нельзя.

Во-вторых, бред написан. Некотрое падение вероятности, пусть даже существующее у конкретного данного вида, ничего не меняет.

В целом же идея весьма бредовая. Сама формулировка "не желает" бредова, извините. Как это можно утверждать про не-людей? Да у людей, если дама вышла замуж - значит ли, что она желает спариться именно с этим человеком? Нет? А почему тогда дети? Да? А что тогда "желание"?

В общем, за уши, за уши тянуто.-

1) Во-первых, По Попперу для фальсификации достаточно единственного исключения. Во-вторых, будьте логичным до конца и скажите, сколько ссылок Вам надо. В-тртьих, обоснуйте это количество.

2) Как это можно утверждать про не-людей? - у шимпанзе и горилл можно спросить. На амслейме. У попугаев и ворон можно спросить непосредственно. Или и теперь "ссылка на единственный авторитет... не годится"?.

3) "Да у людей, если дама вышла замуж - значит ли, что она желает спариться именно с этим человеком?" - А это как раз тот случай, когда можно спросить. Почему Вы принципиально не спрашиваете, когда можно спросить, но столь же принципиально требуете спроса, когда нельзя спросить?

4) "Сама формулировка "не желает" бредова, извините." - будьте честны до конца и скажите, бредова ли она относительно Вас? Вы живое существо. Можете ли Вы дать себе отчет в своих желаниях? Да или Нет. Если нет - настоятельно советую обратиться к психиатору (Rattus по образованию врач, он более компетентен, я же с сумасшедшим дела не имел, только с животными). Если да - продолжим переписку.-

1. Ссылок мне не надо вовсе. Достаточно просто делать утверждения, не страдающие внутренней противоречивостью.

2. "они такие умные, что знают про вид и про то, что другие - не того вида" - нечто рекурсивное, требующее определения того, что такое "знает", и почему так сознательно выбрал, что такое сознание... сказка про белого бычка, а не утверждение.

Впрочем, считаете, что дело тут в "знании" и, соответственно, сознательном выборе? Считайте, пожалуйста. Могу даже согласиться, что знают и выбирают. Вот только для того, чтобы они знали и выбирали - они должны бы существовать. И выявляется главный, настоящий фактор - выжили существа в предыдущем поколении или не выжили.

Это очередной случай, когда правильные результаты даёт не изучение успеха, а изучение поражений. Неважно, почему выжили те или иные. Важно, почему исчезли те, кто исчез. Можно долго и красиво рассуждать про стремления перелётных птиц, а можно пронаблюдать судьбу тех, кто не стал участвовать в перелёте (такие есть всегда в достаточно больших популяциях, и вовсе не обязательно они больны или слабы).

Насчёт "психиатора": переход на личности - признак слабости аргументов, так что "слив засчитан". И, этта, в словарик при случае загляните, а то высоконаучный спор предполагает всё же грамотность.-

1) Насчет психиатора - это не переход на личности, а диагноз. Причем я его не поставил, т.к. ответа Вы мне не дали. Я просто сказал, что человек, не способный дать себе отчета в своих желаниях - сумасшедший. В любом суде его посчитают недееспособным. Я предложил Вам быть честным до конца и приложить все Ваши выкладки к себе. И сделать соответствующие выводы. "Врач - излечи себя!"

2)"Достаточно просто делать утверждения, не страдающие внутренней противоречивостью" - "Важно, почему исчезли те, кто исчез" - Логические противоречия не видите? Если не видите - см. пункт 3.

3)"Можно долго и красиво рассуждать про стремления перелётных птиц, а можно пронаблюдать судьбу тех, кто не стал участвовать в перелёте (такие есть всегда в достаточно больших популяциях, и вовсе не обязательно они больны или слабы)" - так они как раз не исчезли. Если они есть - значит они живы. "Эх, Додо, а еще математик!" (это не переход на личности, а цитата из русского перевода Льюиса Кэролла). Если Вы не знаете, что грач уже 150 лет в России птица не перелетная, а кочующая, а на Кавказе - местами оседлая...

4) "И, этта, в словарик при случае загляните, а то высоконаучный спор предполагает всё же грамотность". - может почтенный незасчитыватель сливов и противник перехода на личности укажет конкретно, в чем неграмотность?

5) Не знаю, как в математике, а в биологии знает - это способен отрецептировать в ходе афферентного синтеза неполного набора признаков (за подробностями - к П.К.Анохину). Жук, например, не знает, что такое бутылка - он ее принципиально не может отрецептировать фасеточными глазами. А человек не знает, как ВИДНЫ его уши, хотя знает, что они у него есть. И никогда не узнает без зеркала. Как видите, никакой сказки про белого бычка. Сказка сия начинается в другом месте. "И выявляется главный, настоящий фактор - выжили существа в предыдущем поколении или не выжили. А у предыдущего поколения было предыдущее, а у него еще предыдущее, а у него еще и еще. Ваше "главное" растягивается до Большого Взрыва, не оставляя место отбору. Лаплассов детерминизм убивает всякий отбор. Вот Вам и "достаточно просто делать утверждения, не страдающие внутренней противоречивостью":-(-

При таком уровне аргументации и манере ведения дискуссии - я лучше, как и писал, не буду продолжать. Слишком брезглив я для перекидывания какашками.

Пишу - во исполнение Вашей просьбы:

> в чем неграмотность?

Навскидку (пример не единственный):

http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%EF%F1%E8%F5%E8%E0%F2%F0&all=x

-

-

-

-

-

-

-

Можно ли вообще говорить об "эумногоклеточности", если нет настоящих соматических клеток с лимитом делений/продолжительности жизни?

Тогда давайте уже и нити цианобактерий и сложные красивые колонии пенибацилл или образующих плодовые тела миксобактерий считать многоклеточными организмами, раз уж на то пошло?

-

Возможно, потому, что тогда вся нынешняя систематика в корзину полетит?

Это в конце-концов произойдёт, но сейчас, наверно, рано - будет разрушена система опорных точек, и работа отдельных учёных не будет превращаться в науку.-

А по-моему - в самый раз. Ведь "чем дальше в лес - тем толще партизаны". Потом разгрести геологические слои условностей будет ещё труднее.

Да и какие тут нарушаются "опорные точки"? У грибов, в отличие от метазой, "многоклеточность" как таковая нигде, ЕМНИП, не участвует в фундаменте актуальных классификаций, которые всё более и более и уже вполне филогенетичны или по крайней мере конкретно-морфологичны(уже без претензий на монофилию).-

это система, всеобъемлющая. И, как система, она обладает собственной устойчивостью(см. эволюция мемов). Если, по-Вашему, пора, то действуйте, свергайте. Сама она ещё очень долго продержится.

-

Не знаю как в мАкробиологии, но в молекулярной мИкробиологии ничуть не меньшее, а может даже и большее значение уже имеет приведение индекса последовательности из БД, а не правильное номенклатурное наименование вида.

-

ну и правильно. Так, изнутри, революции и происходят :-)

Хотя индекс последовательности не иерархичен, в то время как структура наследования в основном иерархична.

К сожалению, данные как раз молекулярной микробиологии пока не достаточно полны, чтобы выстроить новую систематику. Слишком большой пласт информации вскрыт, ещё копать и копать...-

>в то время как структура наследования в основном иерархична.

У одноклеточных - только по отдельным генам. И разные деревья пересекаются. Поэтому и Кунин писал о том, что концепция "древа жизни" заменяется на "лес жизни".

>К сожалению, данные как раз молекулярной микробиологии пока не достаточно полны, чтобы выстроить новую систематику.

Это в чем же они не полны? Тысячи полностью прочитанных и изрядно аннотированных прокариотических геномов - этого мало? И вклад горизонтального переноса уже вполне можно оценить. И за чем дело-то стало? Разве что за страхом отречения от святолиннеевского престола?-

Ну, не моё это совсем, но раз спрашиваете:

Конечно, это мизер совершенный. Например, аннотированный геном - это замечательно. Но. Очевидно, что без полного понимания механизмов экспрессии генов это имеет довольно косвенное отношение к результату - клетке и организму. А этот механизм вклчюает в себя "белковое наследование", то есть всю среду, которую получает клетка от "родителя" (понятно, почему в кавычках). И вообще - это пока только верхний слой, наиболее доступная грубая информация, описывающая статику, но не процесс и не результат. До готовности к полной революции, думаю, ещё не один десяток лет.

Но, ещё раз - это чистое IMHO постороннего, так что можно даже не спорить - я и так знаю, что моё мнение в этой области ничтожно. :-) -

Физикам очень трудно понять, что систематика - не прихоть "святого" Линнея, которому в один прекрасный день пришло в голову вдруг поставить все гербарные папки в определенном порядке. Если бы это было так - можно было расставить их по размеру. Любой живой организм - это прежде всего систематик. Открытие видов-двойников, о котором так много шумелось, было открытием только для нас. Сами представители этих видов прекрасно знали, что они - разные виды. Карликовый шимпанзе содержался в зоопарках задолго до его официального открытия в 1925 году вместе с обычными шимпанзе и... не спаривался с ними (хотя с точки зрения логики "заради самки, получения удовольствия и прочего удовлетворения "низменных потребностей" должен был делать именно это). Он-то прекрасно знал, что он - другой вид. О том, что митохондриальные геномы косаток-рыбоедов и косаткок-мясоедов отличаются так же как и аналогичные геномы бурых и белых медведей узнали лет 5 назад. Но морские котики различают рыбоедов и мясоедов по одним им известным признакам. Линнеевская систематика, базирующаяся на иерархии диагностических признаков, позволяет не только упорядочить гербарные папки, но и ответить на вопрос, как именно решают задачи систематики сами живые организмы. Замена линнеевской систематики на геномный штрихкод и на прочие положения "cложной системы, заимствованной из статистической физики" не позволяет ответить именно на последний вопрос. Приравнивая организм к молекуле (пусть даже это и молекула ДНК), такая замена просто отменяет этот вопрос - молекулы задач систематики не решают. Они вообще никаких задач не решают. Если же организмы делают систематические ошибки в правильной с нашей точки зрения классификации (а горизонтальный перенос - это именно пример такой ошибки), то биолог просто обязан подумать, а не другой ли диагностический признак эти организмы здесь используют? Физик же просто (и в полном согласии с принципом фальсификации Поппера) развалит классификацию и заменит ее на другую. Найдет огрехи в другой - заменит на третью. Древо жизни на лес жизни, лес жизни - на степь жизни, степь жизни - на океан (или иной ландшафт) жизни. И так до бесконечности. Но если бы так поступал котик - его давно бы съела косатка.

-

>систематика - не прихоть "святого" Линнея,

да кто же с этим спорит? Просто прошло время, стали известны новые обстоятельства, которые требуют и новой систематики. Не перетасовывания деревьев в существующей - это ничего не изменит, а именно новой в основе своей. Старая систематика задаётся существующим определением вида. Новая появится, когда появится новый термин с новым наполнением (хотя обозначающее слово может остаться и прежним).

>Он-то прекрасно знал, что он - другой вид.

ужас, ужас :-)

А жуки, тысячами спаривающиеся с пивной бутылкой только из-за того, что у неё цвет подходящий - тоже "знали, что она другого вида"?

1983) «Beetles on the Bottle: Male Buprestids Mistake Stubbies for Females (Coleoptera)». Australian Journal of Entomology 22: 79.

DOI:10.1111/j.1440-6055.1983.tb01846.x

В примере с шимпанзе как раз и виден главный недостаток "линнеевской" систематики. Если наблюдающий человек не видит разницы - делается вывод, что её нет. Но живые существа действуют зачастую вне диапазона человеческих органов чувств. Или придавая незначительным для человека факторам решающее значение. Банально, те же жуки - по цвету. Для собак, насколько известно, главную роль играет запах (старая грязная шутка - вымазать подол платья невесты сучьей течкой. Кобели лезут спариться толпами - они что, тоже "не знали", что она другого вида?).

Так и шимпанзе - нифига он "не знал", ему они просто были противны запахом или размером или другими ритуалами или цветом пяток или, или.... Эхх, да что там, сколько раз я лишался девушки просто потому, что не понимал её сигналов! Хотя все основания предполагать, что мы с ней принадлежим к одному биологическому виду - были.-

А жуки, тысячами спаривающиеся с пивной бутылкой только из-за того, что у неё цвет подходящий - тоже "знали, что она другого вида"? - Вы ничего не поняли. Никогда я не говорил "Если наблюдающий человек не видит разницы - делается вывод, что её нет". Повторяю еще раз "Если же организмы делают систематические ошибки в правильной с нашей точки зрения классификации (а Ваш случай с бутылкой - это именно пример такой ошибки), то биолог просто обязан подумать, а не другой ли диагностический признак эти организмы здесь используют?". Если Вы не в состоянии уяснит разницы между этими двумя фразами - не удивлюсь, что и в своих желаниях Вы не отдаете себе отчета. Теперь конкретно. В приведенной Вами статье не приводится определения инстинкта. И авторы и редакторы подразумевали, что читающий знает. Поэтому, чтобы объяснить Вам чем жуки отличаются от шимпанзе, я должен сперва попросить у Вас определение инстинкта по Лоренцу. Иначе Вы в очередной раз ничего не поймете. Кроме того, надеюсь (надежда умирает последней) получить обоснованный в количестве потомков ответ насчет бегемота, утконоса и котика. На сегодня - пока.

-

а при чём тут инстинкт? Меня не волнуют рассуждения вокруг факта, важен факт. Этот пример - доказательство от противного, опровергающее утверждение "знал, что они другого вида".

Дальше. Рассуждение о количестве потомков выдаёт непонимание, увы, базовых понятий эволюции (пусть даже не дарвиновской). Это очередное упрощение, укоренившееся в человеческой культуре "много детей - это хорошо". Сколько потомков - не важно. Важно, будет ли хоть один потомок через много-много лет. Потому как, если будет хоть один - значит, гены выжили. Нет ни одного - не выжили. Сколько именно носителей выжило - совершенно без разницы.

>Если Вы не в состоянии уяснит разницы между этими двумя фразами - не удивлюсь, что и в своих желаниях Вы не отдаете себе отчета.

Я как раз вижу категорическую разницу между разными определениями, а Вы их путаете.

Лоренца, кстати, я бы не вмешивал в разговор. Он очень много сделал для этологии, собственно, создал её он, в том числе. Но, всё-таки, он шёл классическим наблюдательно-биологическим путём прошлых веков, его рассуждения и выводы скорее следствие гуманитарного подхода, чем того, который сейчас называется научным.-

Фактов то Вы как раз и не знаете. Извольте: Вы просите фактов - их есть у меня

1) Жуки и бутылка. Инстинкт срабатывает на релизер в определенное время. И время, и релизер записаны в геноме, но если в нужное время релизера нет - порог срабатывания понижается. Зеленый цвет - релизер и у жуков просто понизился порог срабатывания. Но это была присказка, а сказка вот какая. И время, и релизер, и порог связаны в своем филогенезе с окружающей средой. Если объекта нет в окружающей среде или он по сравнению с длительностью филогенеза появился недавно - вид о нем ничего не знает, т.е. ни в нейронной сети, ни в геноме информация о таком объекте не содержится, ей не откуда туда попасть. Думаю только дарвинисту-от-математики приходться объяснять тот факт, что в окружающей жуков среде бутылки отсутствовали миллионы лет. Для жука бутылки еще не существует. Он не знает, что это такое и за те 500 лет как бутылка изобретена человечеством отбор не мог выработать механизм ее распознаванния и, соответственно, сменить релизер или порог. Не говоря уже о том, что отрецептировать фасеточными глазами объект плавных очертаний труднее, чем камеральными. Сие тоже нужно объяснять только дарвинисту-от-математики, дарвинист-от-биологии этот факт знает.

2) С шимпанзе и бонобо другая ситуация - они разошлись 2 млн. лет назад и постоянно видят друг-друга и, в отличие от жука, способны отрецептировать друг-друга. Но инстинкт не срабатывает. И порог не понижается.

3) "ему они просто были противны запахом или размером или другими ритуалами или цветом пяток или, или...." Почтенный любитель непротиворечивых высказываний, как это они "просто были противны", если исходно все это было общее? Они не "были противны"? а "cтали противны" за 2 млн. лет. И как только это случилось - они стали линнеевскими диагностическими признаками. Вы, дарвинист-от-математики, привели прекрасный пример пользы классической линнеевской систематики. Господин Журден тоже не знал, что говорит прозой.

4) "Рассуждение о количестве потомков выдаёт непонимание, увы, базовых понятий эволюции (пусть даже не дарвиновской). Это очередное упрощение, укоренившееся в человеческой культуре "много детей - это хорошо". Сколько потомков - не важно. Важно, будет ли хоть один потомок через много-много лет" - Увы, увы, любезный дарвинист-от-математики, процитированный мною пассаж если что и выдает, то Ваше полное незнание фактов биологии. ТЮЛЕНЬ И УТКОНОС В ВОДЕ НЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ!!! Утконос не умеет, а котик не хочет. Оба делают это на твердом субстрате. НИ ОДНОГО ПОТОМКА В ВОДЕ У НИХ НЕ БУДЕТ. Поэтому по Вашей же "внутренне непротиворечивой" логике они к воде неприспособлены ВООБЩЕ. Кстати, именно поэтому биологи "до сих пор организм определяют морфологически, а не функционально - как автономную единицу размножения". Но и это еще не все, почтенный дарвинист-от-математики. Именно тот факт (да, факт!), что утконос размножается яйцами и позволил ему занять экологическую лицензию водного животного в Австралии, где другие животные в то время были сумчатыми. Получается, о непротиворечивейший из непротиворечивейших, сплошное противоречие: утконос стал водным животным благодаря тому,что совершенно неприспособлен к воде. И никогда (вершина противоречия!) к ней не приспособится. Ни одно животное еще не размножалось яйцами в воде - это факт! В оправдание утконоса могу лишь сказать, что он такой внутренне противоречивый потому, что он - не сферический конь в вакууме, рабочая скотинка всех дарвинистов-от математики.

PS. А теперь вернемся к теме статьи - мутациям у грибов в их естественной среде обитания. Ни авторы этой действительно интересной работы, ни уважаемая Елена Наймарк не озаботились простым (для дарвиниста-от-биологии) вопросом. А сама грибница размером в десятки гектаров ощущает себя единым организмом? Она знает, что в ней эти десятки гектаров? Способна это как-то отрецептировать и послать управляющий сигнал? И за сколько времени этот сигнал дойдет? Ибо если она ничего этого не знает - она ничего не может регулировать (привет от булгаковского Воланда :-)). Проверить очень просто - надо разрезать эти много гектаров на отдельные гектары и посмотреть, изменится ли что с мутабильностью. Пока.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прежде всего токсинами и прочими экзаметаболитами разного спектра специфичности. "Стрельба - это тоже передача мыслей на расстояние". ;~]

-

Частенько приходится видеть, что грибы одного вида распределяются в лесу по довольно отчётливой кривой, а на некотором отдалении - другая линия другого вида. Получается, они ощущают друг друга через экзометаболиты. Но порой встречается, могу и фотку показать, как внутри одной группы вдруг сидит другой вид. Не вплотную, конечно, но близко. Типа поднырнул. А мухоморы, ЕМНИП, вообще ничего не боятся и растут где хотят.))

Интересно, есть ли исследования практического взаимодействия в природе грибов разных видов?-

>Получается, они ощущают друг друга через экзометаболиты.

Скорее они ими друг друга просто травят (см. картины Флеминга бактериями, контурированными пенициллином). Но могут, конечно, ощущать "чем пахнет" дальнейшее приближение и загодя (и скорее всего так и делают - ибо гораздо это выгоднее, чем прямо нарываться).

>А мухоморы, ЕМНИП, вообще ничего не боятся и растут где хотят.))

Дык - полирезистентность никто не отменяет. :D-

А у меня ещё вопрос... Про "любовь к человечеству с гастрономической точки зрения" (зачёркнуто) про передачу сигналов с помощью пуль (зачёркнуто) с помощью токсинов. Интересно, те токсины, которые опасны для человека, используются грибами для "общения" с грибами других видов?

Много съедобных грибов, для "общения" с другими грибами они используют вещества для человека безвредные. Наверное, грибам приходится бороться не только с другими грибами, но и с другими организмами, не принадлежащими к царству грибов.

Токсин, безвредный для человека: может ли он оказаться ОДНОВРЕМЕННО и средством борьбы с каким-нибудь грибным комариком, и средством "общения" с грибом другого вида?

Может ли, с другой стороны, так быть, что, скажем, токсины бледной поганки ОДНОВРЕМЕННО и средство борьбы с каким-нибудь теплокровным, и средством "общения" с грибом другого вида? (Или в случае бледной поганки эти её токсины - аматоксины, фаллоидины - что-то такое сугубо для внутреннего пользования самой поганки, к "общению" с другими видами отношения не имеющее?)

Конечно, мои вопросы из разряда "зачем растениям алкалоиды?". Может быть, что для разных целей. Не знаете ли Вы что за грибные метаболиты? Каковы их роли?

PS Ещё про метаболиты :)

-- Мама! Я больше никогда не буду есть грибы!

-- Почему, сынок?

-- Я им обещал.

-

-

Огромное спасибо всем авторам сайта Элементы за их непростой и подвижнеческий труд по распространению научных взглядов и знаний!

2) Что касается регуляции скорости мутирования - 20 лет назад Корогодин показал общий универсальный механизм: отклонение от оптимума транскрипции увеличивает мутабильность. Cоответственно, чем уже оптимум, тем чаще мутации. У грибов очень широкий оптимум.

Последние новости

Толстоногие опята Armillaria gallica оказались ценными грибами не только для кулинарии, но и для науки. С их помощью ученые исследуют механизмы генетической стабильности организмов. Фото с сайта en.wikipedia.org