Найден древний круглый червь с остатками конечностей

Германские палеонтологи описали древнего головохоботного червя, относящегося к существовавшей более 500 миллионов лет назад фауне Бёрджесс. Этот червь уникальным образом имеет пару конечностей — признак, сближающий его с родственниками членистоногих. Таким образом, между членистоногими и головохоботными (а значит, круглыми) червями найдена очередная переходная форма. Правда, вопрос о направленности эволюции этих групп, то есть о том, кто от кого произошел, остается пока открытым.

Современный взгляд на систему животных в общих чертах сложился двести лет назад. В выпуске трудов Парижского музея естественной истории за 1812 год вышла статья великого натуралиста Жоржа Кювье (Georges Cuvier), озаглавленная «Об установлении нового согласования между классами, составляющими животное царство». В этой работе Кювье разделил всех животных на четыре «ветви» (embranchement): позвоночные, моллюски, членистые и лучистые. Через несколько лет ученик Кювье Анри Блэнвиль (Henri Marie Ducrotay de Blainville) предложил для групп животных такого ранга термин «тип» (phylum).

К типам позвоночных (Vertebrata) и моллюсков (Mollusca) Кювье отнес примерно тех же животных, которые называются так и сейчас. Тип лучистые (Radiata), наоборот, оказался очень сборным и искусственным. В него вошло множество организмов, совсем не родственных друг другу: кишечнополостные, губки, круглые и плоские черви, коловратки, инфузории. В отличие от позвоночных и моллюсков, по которым Кювье был специалистом, «лучистыми» он сам почти не занимался; вероятно, потому они и оказались у него «не в фокусе».

В тип членистых (Articulata) Кювье включил животных, которые сейчас называются кольчатыми червями и членистоногими. Это выглядело вполне убедительно. И кольчатые черви, и членистоногие — сегментированные животные, покрытые кутикулой и имеющие достаточно похожее устройство нервной системы. У кольчатых червей есть даже примитивные конечности — параподии. Когда биология стала эволюционной, сразу возникла гипотеза, что членистоногие — это, по сути, усложнившиеся кольчатые черви. Это означало, что группа Articulata выделена правильно.

Идея близкого родства кольчатых червей и членистоногих господствовала в зоологии весь XX век. Она казалась надежно подтвержденной. Говорили даже об «артроподизации кольчатых червей» — об их постепенном и, возможно, шедшем параллельно в нескольких эволюционных ветвях превращении в членистоногих.

Ситуация резко изменилась в 1997 году, когда анализ последовательностей рибосомных РНК (рРНК) показал, что если какие-то черви и являются родственниками членистоногих, то не кольчатые, а круглые (A. M. Aguinaldo et al., 1997. Evidence for a clade of nematodes, arthropods and other moulting animals). Группа, включающая членистоногих и круглых червей (но не включающая кольчатых), сразу получила название линяющих — Ecdysozoa (рис. 2).

Рис. 2. Филогенетическая схема, на которой впервые появляется группа Ecdysozoa. В нее входят приапулиды, членистоногие (arthropods) и нематоды. Это — историческая картинка, с которой началась современная «революция в зоологии». Иллюстрация из статьи: Aguinaldo et al., 1997. Evidence for a clade of nematodes, arthropods and other moulting animals

Такой вывод выглядел, на первый взгляд, поразительно. Самые многочисленные и широко известные из круглых червей — описанные в школьных учебниках зоологии нематоды. Это нитевидные червяки без конечностей и без всякой сегментации (их название происходит от греческого слова нема — нить). На членистоногих они не похожи совершенно.

Поначалу зоологи в своей массе («ан масс», как говорил один персонаж Стругацких) просто не поверили в новую гипотезу. Мол, мало ли что эти молекулярные биологи придумают! Но новые исследования, в том числе сравнения больших наборов генов, подтверждали гипотезу Ecdysozoa раз за разом. Через несколько лет отмахнуться от нее стало невозможно.

По современным представлениям, к Ecdysozoa относятся четыре разнородные группы животных:

- Членистоногие. Всем известная группа, в которую входят насекомые, ракообразные, многоножки, паукообразные и их родственники.

- Лобоподы. Эти существа похожи на членистоногих, но конечности у них гораздо более короткие и простые — нечленистые. В современной фауне к ним относятся наземные онихофоры и водные тихоходки. Членистоногих и лобопод вместе иногда называют панартроподами (Panarthropoda; букв. «все членистоногие»).

- Нематоды.

- Головохоботные. Так называют червей, в теле которых есть передний выворачивающийся отдел, покрытый крючьями или шипами. Именно их, вместе с нематодами, раньше называли круглыми червями (сейчас этот термин, строго говоря, устарел).

Надо заметить, что эта классификация неточна, потому что лобоподы и головохоботные — группы почти наверняка сборные. Тем не менее из нее ясно, что ветвь Ecdysozoa гораздо разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. Почему бы там и не найтись переходным формам между членистоногими и круглыми червями?

Идея о существовании таких переходных форм на самом деле далеко не нова. В 1851 году известный французский зоолог Феликс Дюжарден (Felix Dujardin) открыл мелких морских червей, которые впоследствии были отнесены к головохоботным и получили название киноринхи (рис. 3). Этим червям свойственна достаточно хорошо выраженная сегментация, похожая на сегментацию членистоногих; она охватывает покровы, мышцы и нервную систему (А. В. Адрианов, В. В. Малахов, 1994. Киноринхи). Дюжарден увидел это сразу же. Его статья с первым описанием киноринхов имеет поразительное заглавие: «О небольшом морском животном, образующем промежуточный тип между ракообразными и червями» (F. Dujardin, 1851. Sur un petit animal marin, l’Echinodère, formant un type intermédiaire entre les Crustacés et les Vers). Стоит отметить, что это было опубликовано за 8 лет до книги Дарвина «Происхождение видов» (1859).

Рис. 3. Echinoderes kristenseni, типичный представитель киноринх. Хорошо видна внешняя сегментация. Фотография с сайта scrubmuncher.wordpress.com

Таким образом, к моменту появления названия Ecdysozoa идея о близости членистоногих и круглых червей существовала уже почти 150 лет. И на протяжении всего этого времени о ней иногда вспоминали; находились даже зоологи, утверждавшие, что круглые черви произошли от членистоногих, а не наоборот. «Открытие Ecdysozoa» в 1997 году всего лишь изменило удельный вес подобных гипотез, сделав их, так сказать, мейнстримом.

Правда, у киноринхов, как и у всех современных головохоботных, начисто отсутствуют конечности. В этом отношении они на членистоногих не похожи.

Еще одна интересная группа головохоботных червей называется палеосколециды (Palaeoscolecida; рис. 4). Эта группа — целиком ископаемая. Палеосколециды жили в раннем палеозое, в интервале времени 520–420 миллионов лет назад. Они достаточно сильно похожи на современных приапулид, но имеют гораздо более длинное тело с гораздо лучше выраженной внешней сегментацией («кольчатостью»). Их даже поначалу спутали с кольчатыми червями. Если надо найти сегментированного круглого червя, подходящего на роль близкого родственника членистоногих, то палеосколецида великолепно воплощает эту идею.

Рис. 4. Древние червеобразные Ecdysozoa. 1 — лобопода Aysheaia, 2 — палеосколецида Cricocosmia, 3, 4 — приапулиды Louisella и Ancalagon (последняя названа в честь дракона из книги Дж. Р. Р. Толкина). Иллюстрация из статьи: В. В. Малахов, 2009. Революция в зоологии: новая система билатерий

Но вот никаких конечностей у палеосколецид нет.

Или все-таки есть?

Немецкие биологи Иоахим Хауг (Joachim Haug) и Каролин Хауг (Carolin Haug), работающие в Мюнхенском университете Людвига–Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität München), только что описали очень странного представителя палеосколецид, получившего название Pseudoperipatus hintelmannae (рис. 1).

Строго говоря, отнести эту находку непосредственно к палеосколецидам авторы пока что не решились. Они всего лишь констатировали ее принадлежность к более обширной группе, которая называется Cycloneuralia. По определению известного датского зоолога Клауса Нильсена (Claus Nielsen), к Cycloneuralia относятся «Ecdysozoa, лишенные конечностей и имеющие кольцевидный мозг». Попросту говоря, это всё те же круглые черви: нематоды, киноринхи, приапулиды, палеосколециды и еще пара небольших групп.

Итак, что мы знаем о псевдоперипатусе? Это существо жило в кембрийском периоде. Более того, оно входит в самую знаменитую кембрийскую фауну, которая называется фауной сланцев Бёрджесс (Burgess Shale). Исследования этой фауны начались больше ста лет назад. В данном случае Хауги не вели никаких полевых палеонтологических работ: они просто взяли экземпляр, который давно хранился в музее Смитсоновского института в Вашингтоне (Smithsonian National Museum of Natural History), но до сих пор не был толком описан.

Псевдоперипатус сохранился не целиком: передняя часть его тела не найдена. Можно только предполагать, что она была такой, как обычно у головохоботных червей. Длина сохранившейся части составляет 60 мм, максимальная ширина 14 мм; но надо учитывать, что образец расплющен и ширина тела живого червя была меньше — примерно 9 мм, по расчетам. Для палеосколецид такие размеры и пропорции достаточно типичны. В отличие от киноринхов, размер которых не превышает миллиметра, палеосколециды и приапулиды — это относительно крупные черви, ползающие по морскому дну или роющие в нем норы.

Тело псевдоперипатуса обладает хорошо выраженной кольчатостью. На сохранившейся части насчитано около 90 колец-сегментов. Это та самая черта, которая сближает палеосколецид с членистоногими и их родственниками.

Что у псевдоперипатуса уникально, так это задний конец. Он — расщепленный надвое (bifid). Тело червя оканчивается двумя кольчатыми выростами, между которыми расположено анальное отверстие. Эти выросты симметричны — правый и левый, а на их концах находятся характерные коготки, похожие на коготки других древних Ecdysozoa (см. Коготки галлюцигении подтвердили гипотезу о происхождении членистоногих, «Элементы», 21.10.2014). По всей видимости, это не что иное, как конечности лобоподного типа.

Похожие конечности с коготками есть у онихофор, которых иногда называют первичнотрахейными или бархатными червями. Самый известный современный представитель онихофор называется перипатус (Peripatus). Вновь описанное животное названо «ложным перипатусом» (Pseudoperipatus) именно в честь него; правда, авторы подчеркивают, что это еще не заключает в себе никакой гипотезы о родственных связях.

Общей формой тела и характером кольчатости псевдоперипатус очень напоминает другого кембрийского червя, который называется Ottoia (рис. 5). Именно за представителя этого вида его вначале и приняли. Правда, оттойю относят не к палеосколецидам, а к приапулидам, но сомневаться в близком родстве этих групп не приходится.

Рис. 5. Древний головохоботный червь Ottoia. Рисунок с сайта petrifiedwoodmuseum.org

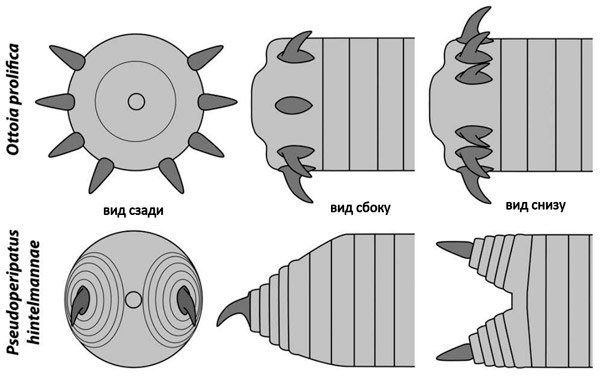

И вот тут возникает интересное сравнение (рис. 6). У оттойи на заднем конце тела есть структуры, похожие на коготки псевдоперипатуса; авторы называют их «когтеподобные шипы» (claw-like spines). Но, во-первых, они сидят не на выростах, а прямо на туловище; и, во-вторых, их несколько пар, так что расположение приближается к круговому.

Рис. 6. Сравнение задних концов Ottoia prolifica и Pseudoperipatus hintelmannae. Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen

Какое из этих двух состояний примитивнее: «вариант псевдоперипатуса» (два когтя на выростах) или «вариант оттойи» (несколько когтей на туловище)?

Псевдоперипатус и оттойя жили одновременно, поэтому хронология ответить на этот вопрос пока не помогает. Что не отменяет его огромной важности. Если примитивнее оттойя — значит, первые Ecdysozoa были червями, а конечности они «отрастили» потом. Если примитивнее псевдоперипатус — значит, первые Ecdysozoa имели конечности, а червеобразные формы появились после их потери.

Проблема эта осознана давно. Существует мнение, что не только первые линяющие, но и первые двусторонне-симметричные животные уже имели конечности, происходящие от щупалец медузообразного предка (В. В. Малахов, 2009. Революция в зоологии: новая система билатерий). С другой стороны, многие ученые до сих пор «по старинке» думают, что в основе ствола Ecdysozoa были червеобразные формы, например те же палеосколециды.

Псевдоперипатус — это, безусловно, настоящая переходная форма (в самом классическом значении этого термина) между круглыми червями и панартроподами. Весь вопрос в том, в какую сторону шел переход. Этот важно для понимания эволюции не только Ecdysozoa, но и многоклеточных животных в целом; и однозначного ответа тут пока нет.

Существует довольно аморфная группа очень примитивных ископаемых Ecdysozoa, имеющих конечности. Их называют ксенузиями (Xenusia). По современным данным, ксенузии просто-напросто древнее палеосколецид. Если так, значит эволюция Ecdysozoa шла именно от них: к членистоногим — в сторону совершенствования конечностей, а к червям — наоборот, в сторону их полной потери. Псевдоперипатус же — это червь, потерявший конечности еще не до конца: последняя пара у него осталась, чтобы, например, заякориваться в норе.

Такая версия выглядит непротиворечиво, но нуждается в проверке. Прежде всего, для четких выводов нужен полный экземпляр псевдоперипатуса, включающий переднюю часть тела — чтобы узнать, как у него была устроена голова. Тут могут быть и неожиданности.

Источник: Joachim Haug, Carolin Haug. A new cycloneuralian from the Burgess Shale with a palaeoscolecid-type terminal end // Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen. 2014. V. 274. №1. Р. 73–79.

Сергей Ястребов

-

Сергей,

если бы Вы перевели свою статью и отправили бы ее авторам оригинала - они бы очень удивились. Ни одна из основных Ваших интерпретаций относительно новой находки там не озвучена.

Выросты на конце тела в оригинале названы "terminal structures", и ни в каком месте они не указаны как "limbs" или даже как более нейтральное "appendages". Более того, подчеркивается их сходство с парными структурами некоторых других циклонейралий, включая палеосколецид и даже киноринх (они хорошо видны на фотографии, которую Вы приводите). Аналогия с панартроподами упомянута только в этимологии: "[named] in reference to the resemblance of the trunk end to a distal part of the limb of the onychophoran species of Peripatus. Note, however, that this should not imply any particular relationships."

Аннули, которые Вы смело назваете сегментами имеются у доброй части циклонейралий, включая палеосколецид и приапулид, у которых они с сегментацией не связаны.

Если посмотрить, как сами авторы оценивают свою находку, то эта оценка окажется очень скромной: новый червь очень сходен с палеосколецидами своим задним концом тела, но у него, вероятно, нет типичных склеритов; крючки на заднем конце тела, возможно окажутся полезными в будущем при анализе филогении скалидофор или циклонейралий. Я не утверждаю, что Ваши интерпретации неверны, но для них пока очень мало оснований и не стоит пришивать их к обсуждаемой статье.-

1. Сказать, что сходство терминальных структур псевдоперипатуса с терминальными структурами киноринх, лорицифер и волосатиков в обсуждаемой статье _подчеркивается_, все же никак нельзя. Там просто указано, что какие-то терминальные структуры у этих групп есть, без обсуждения вопроса о гомологии.

2. Термин "сегментация" по отношению к кольчатости палеосколецид и псевдоперипатуса употреблен мной взамен менее обязывающего "метамерия", потому что последний в популярной статье пришлось бы объяснять, а я не хотел этого делать. Отличия метамерии палеосколецид и псевдоперипатуса от метамерии киноринхов я прекрасно вижу. С другой стороны, "сегментация" и "метамерия" - термины в целом недостаточно четко определенные. Автор понятия "метамерия" Рэй Ланкастер и учитель моих учителей Б. С. Матвеев вообще считали их синонимами. Так что в данном случае расширение термина - не ошибка.

3. По-моему, авторы описания просто уклонились от обсуждения вопроса, чему гомологичны терминальные структуры псевдоперипатуса. Будь там внятная гипотеза на эту тему, я бы ее, конечно, воспроизвел. Но ведь какую-то интерпретацию нужно было высказать, вот я и высказал, обсудив ее предварительно с А. Ю. Журавлевым. Его аргументы за первичность ксенузиев кажутся мне достаточно убедительными, а ссылки нет в основном потому, что его новый обзор в ЖОБе еще не вышел (вроде бы).-

-

Обзор обзором, но фразы, на которых построена статья: "Что у псевдоперипатуса уникально, так это задний конец" и далее "по всей видимости, это не что иное, как конечности лобоподного типа" - отсутствуют в оригинале. Первое утверждение неверно, а второе не подкреплено особенно ничем: выросты с коготками - вещь далеко не уникальная, а ультрастуктурное сходство с коготками лобоподий в оригинале не упомянуто и врядли может быть прослежено на исследованном материале.

-

-

-

Сергей, ну откуда у Вас такая тяга к "мистификациям"?! Статья любопытная, но раздута (и искажена) Вами просто непропорционально...

-

Алексей Викторович, да ведь это же практически цитата из Журавлева. Честно говоря, он-то мне про статью Хаугов и рассказал. Ну что тут такого мистифицирующего? Я знаю, что это не единственный сценарий эволюции Ecdysozoa, но я выбрал тот, который кажется мне более убедительным.

-

Сергей, какова Ваша задача на элементах? Познакомить читателя с каким-то конкретным открытием - максимально точно отражая первоисточник. Далее если у Вас есть какое-то особое мнение - развить его отдельно, подчеркнув, что этого в статье нет. Что я нахожу у Вас? Нахожу то, что сегодня за день уже двое скинули мне ссылку на Вашу тему со словами "нашли круглых червей с ногами!". Т.е. на лицо недостоверное изложение статьи и нечеткое разграничение своих взглядов от того, что содержится в публикации. Вы ссылаетесь на Журавлева - для меня это ровным счетом ничего не значит, поскольку подавляющее большинство морфологов-неонтологов не считает его доводы убедительными и даже серьезными. Если Вы хотите отразить именно его точку зрения - делайте в "Элементах" тему о его новой статье в ЖОБе.

-

С упреком в недостоверности изложения статьи все-таки не согласен, фактов я не исказил, неверных цитат не привел. Насчет нечеткости разграничения - частично принимаю замечание. Я не приписывал авторам своих взглядов, но понимаю, что со стороны "демаркационная линия" может быть плохо заметна, впредь буду стараться делать ее более четкой. А вообще, Хауги сами виноваты, что не дали в статье никакой внятной собственной гипотезы. Очевидно же, что если бы у них такая гипотеза была, первым делом я бы воспроизвел ее, и только потом сказал бы особое мнение (если бы оно было).

-

В первом комментарии Вам подробно изложили искажения. Главное из них - Вы использовали слово "конечности", которого в cтатье нет ни в одном из англ. вариантов. Авторы статьи совершенно верно не стали делать каких-то сомнительных выводов - на то они и немцы. Какому нормальному морфологу придет голову называть парные придатки у коловраток конечностями? А эти придатки, кстати, могут не только двигаться, но и имеют свою мускулатуру и даже могут быть членистыми. Или пара придатков у Halicryptus. Что такого феноменального открыли немцы? Они и опубликовали свою находку не в Nature, а в довольно скромном журнале.

-

В абзаце, где об этих структурах говорится, я все-таки сначала воспроизвел их описание без всякой квалификации, а потом добавил: "по всей видимости..." и дал интерпретацию. Слово "конечности" - часть интерпретации, авторам я такого выражения не приписывал. Так что первая часть замечания сводится ко второму, про отграничение особого мнения. Я его и отграничил, хотя да, согласен, что можно было сделать это заметнее.

Что касается конечностей, то я специально открыл сравнительную анатомию Шимкевича и убедился, что там конечностями названы не только парные, но и непарные плавники позвоночных, хотя гомология парных и непарных плавников и тогда была сомнительна, и сейчас сомнительна. То есть существует традиция довольно широкого употребления этого термина. Непарные плавники в среднем меньше похожи на парные, чем терминальные выросты псевдоперипатуса - на лобоподии. Эти выросты - парные и явно играют самостоятельную локомоторную роль, судя и по форме, и по кольчатости, и по загнутым крючкам. Они не меньше права имеют называться конечностями, чем параподии полихет - а параподии на Элементах так называют, я проверил.

Авторы статьи не стали делать не только "сомнительных" выводов, но и вообще никаких. И зря. В популярном обзоре надо было хоть как-то объяснить возможное значение находки, ну вот я и объяснил. Подождем немного, посмотрим, окажусь прав или нет.-

Морфолог, не находящийся под гипнозом гипотезы Малахова, вообще данной статьей особо не заинтересуется. Все, что Вы описали - возможно кому-то и интересно, но этого всего нет в статье. Заголовок Вашей статьи - это явная идеология, а не фактология, которая дезинформирует "народ": человек читает "Найден древний круглый червь с остатками конечностей" и понимает все именно так, как хотел бы это видеть д-р Журавлев. Если авторы не приводят никаких обсуждений, значит, за этим стоит мнение немецких морфологов, которые убедили их не делать каких-либо выводов. Если хотите "правды" - ищите экспрессию генов ног в придатках у халикриптуса.

-

"Правда, она знаешь чем пахнет, проклятая?" (Е. Шварц). Это я к тому, что с генами тоже нужно поосторожнее. А то ведь найдут какой-нибудь distal-less - и будут вопить, что это ноги. Оно конечно, в ногах он экспрессируется; но и за развитие рога у жука-носорога, и пятен на крыльях бабочек тоже ведь отвечает. Помню, как меня "порадовала" статья одного японского коллеги (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gene.10213/abstr

act): он в стебельке у гидры нашел какой-то ген, характерный для сердца позвоночных, и на голубом глазу пишет, что стебелек и сердце гомологичны...И ведь статью с таким названием спокойно публикуют!

-

-

-

Совершенно согласен с коллегой. Такой статье (да еще с таким громким названием) не место в "новостях науки". "Подождем немного, посмотрим" - это в раздел "мнения и гипотезы", с соответсвующими комментариями.

Если Александр Владимирович сюда еще раз заглянет, я бы попросил его быть судьей в данном вопросе.

-

-

-

-

Сходство в строении органов может что-то говорить о родстве, только если рассматриваемые органы гомологичны (имеют общее происхождение). Гомология - сложное понятие, но один из главных ее критериев - критерий специального качества. О гомологии более-менее надежно говорит тонкое сходство сложных структур. Почему рука человека и крыло птицы, внешне совершенно не похожие, гомологичны (как передние конечности позвоночных)? Потому что внутри у них похожий набор костей, мышц и нервов.

В рассматриваемом же случае сходство парных выростов с конечностями именно что внешнее. Такие же или подобные выросты на заднем конце тела встречаются и у киноринхов http://etc.usf.edu/clipart/61000/61070/61070_kinorhynch.htm,

http://palaeo.gly.bris.ac.uk/donoghue/PDFs/2009/Haug_et_al_2

По этим двум причинам и нет никаких оснований рассматривать это ископаемое как "настоящую переходную форму", да еще и "безусловно". По крайней мере, не больше оснований, чем считать такой "переходной формой" того же Halicryptus.

Что есть ценного в статье это интерпретация исходной занудной для не специалиста статьи, и главное развитие вперед. Читатель не в теме не знает что это, не видит общей картины, не понимает чем ценно именно это открытие и к чему оно приведет. И не секрет, что на Элементах не редки статьи в стиле исследованно ххх, получены данные ууу, с огромной, интересной только специалисту методикой исследования и трудностями, героически преодоленные исследователями. Почитаешь такую и думаешь что это? кто все эти люди? зачем эта статья вообще нужна? И я не случайный читатель, а химик и к.х.н. а уж что говорить для интересующегося.

-

Я благодарен за поддержку, но должен сказать, что согласен с Вами не полностью. "Интерпретация исходной занудной для не специалиста статьи, и, главное, развитие вперед" - это да. Это то, что я и старался дать, и мне очень приятно, что это оценили. Но есть и возражения. Во-первых, замечания "господ ученых" мною частично приняты и, во всяком случае, будут в дальнейшей работе учтены. Во-вторых - главное! - с призывом "хотите спорить на научные темы, делайте это не на широкой публике" я не согласен категорически. Спорить на широкой публике как раз очень полезно, чтобы она, публика, не думала, что научная истина рождается, как Афина из головы Зевса, а сама "голова Зевса" - черный ящик; такой-то подход как раз и ведет к псевдонаучным заблуждениям.

-

Да про то что в нормальном аргументированном научном споре можно и нужно достичь полезного результата я даже и не сомневаюсь, речь не о том.

Все дешевые антинаучные сенсации берутся как раз из открытых споров ученых. Все что видит не специалист, это то что "статью опровергли", а что ищет жадный до дешевых сенсаций журноламер - тоже самое "очередное промежуточное звено опровергнуто учеными". Потом такие сенсации появляются в качестве "доказательной базы" во всяких брошюрках типа Сторожевой башни, и новые ряды креационистов закидывают подобным бредом различные форумы, формируя общественное мнение. Вашу статью прочитает 10 человек, а бред креационистов, в котором будет утверждаться что "известный академик, профессор Ястребов" опроверг теорию эволюции будет растиражировано и прочитано тысячами и десятками тысяч. Понятно, что я утрирую, но такие сценарии совсем не редкость.

К нам в лабораторию в свое время приходили телевизионщики с просьбой организовать "авторитетное исследование и поучаствовать в съемке" очередные заказные передачи в стиле "как страшно жить, нас везде травят, вокруг заговор". Деньги предлагали. Понятное дело репутацию ученых и лаборатории на всю страну позорить мы не согласились. Так вот весь этот бред они все равно сняли, но в какой то захолустной лаборатории с менее щепетильным руководителем. А у жены вся бухгалтерия потом гудела на работе обсуждая эту передачу. Все поверили в тот бред, что сняли телевизионщики на заказ. Народу нужны дешевые сенсации. Поэтому не знаю как биологи, но у химиков как то складывается обсуждать конфликт в личке, а потом уж писать в открытый доступ достигнув консенсус. Какая то солидарность что ли научная. И никаких дешевых сенсаций.

-

Заодно хотелось бы обратить внимание модераторов на использование ненормативной лексики и личных оскорблений в одном из появившихся на данной странице комментариев.

Последние новости

Рис. 1. Pseudoperipatus hintelmannae. A — общий вид (стрелками указана кольчатость). B — парный вырост заднего конца; хорошо виден коготь. С — окрашенная версия фотографии B; здесь подчеркнута кольчатость парного выроста. D, E — противоотпечаток того же экземпляра: концевой вырост и общий вид. Сокращения: an? — вероятное положение анального отверстия, dh — когтеподобная структура (distal hook), fo — складка (folding), gu — кишечник (gut). Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen