Мухи задумываются, принимая решение

В серии экспериментов ученым из Оксфордского университета удалось доказать, что мухи задумываются, принимая решение: чем труднее задача, тем дольше мухи думают. Как показало сравнение обычных мух с мутантными линиями, в принятии решения участвует ген FoxP: мутанты с дефектным FoxP в трудных ситуациях думают существенно дольше, чем их нормальные сородичи. Этот ген у мух экспрессируется в грибовидных телах, в некоторых из клеток Кеньона; если нарушить их работу, то на решение задачи мухи тратят больше времени. Гены этого семейства и у дрозофил, и у млекопитающих, как следует из экспериментов, контролируют развитие и работу высших нервных функций.

Всем известно, как быстро мы отвечаем на вопрос «Сколько будет дважды два?», но если в задаче требуется подсчитать сложные проценты, то мы просим: «Дайте подумать». Чтобы решить трудную задачу, нам, людям, нужно для ответа некоторое время. Ученые из Центра нейронных сетей и поведения при Оксфордском университете показали, что мухи дрозофилы в этом смысле мало отличаются от людей: им тоже нужно время на решение трудных задач, тогда как с простыми они справляются быстро.

Это удивительное и изящное исследование построено на экспериментах, в которых плодовые мушки должны были отличить сильную («опасную») концентрацию пахучего вещества 4-метилциклогексанола от слабой («безопасной»). Предварительно у мух выработали условный рефлекс на этот «опасный» запах: мухи учились избегать его после серии электрических ударов. Потом тренированных мушек сажали в длинную канавку и с двух сторон подавали пахучее вещество в более сильной и в более слабой концентрациях (рис. 2). Мушка должна была побежать в противоположную сторону от «опасного» запаха — то есть от того конца, из которого подавалась опасная концентрация.

Рис. 2. Слева: (вид канавки сверху) путь мухи (красная линия), которая, находясь в зоне принятия решений (коричневая полоса), правильно определила опасную концентрацию пахучего вещества (серый цвет). Справа: камера, в которой проводился эксперимент. Основная часть представляет собой коробку из термопласта с узкой продольной канавкой и входящими в нее на концах двумя трубками, через которые подается пахучее вещество в разных концентрациях. Мухи, обученные в предыдущих экспериментах избегать опасную концентрацию вещества, подсаживаются в канавку через боковые входы. Напротив них, в центре, находится помеченная площадка шириной 7 мм — зона принятия решения. Задача мухи — определить, с какой стороны подается вещество в опасной концентрации. Периодом принятия решения считается время, проведенное на 7-миллиметровой площадке. Камера сверху автоматически снимает маршрут мухи. Схемы из обсуждаемой статьи в Science и из дополнительных материалов к статье A. Claridge-Chang et al., 2009. Writing Memories with Light-Addressable Reinforcement Circuitry

Ясно, что чем больше контраст концентраций пахучего вещества с двух сторон, тем легче мухе выбрать правильную сторону и сориентироваться, куда бежать. И, напротив, чем ближе между собой концентрации, тем сложнее дается ей решение. Действительно, в тех случаях, когда подавались контрастные концентрации вещества, муха справлялась за 1–2 секунды; а попав в трудную ситуацию с мало различающимися запахами, муха тратила на решение 2–2,5 секунды.

Методом перебора различных мутантных линий мух (41 линия) удалось выявить ген, который влияет на скорость принятия решения. Им оказался ген из группы FoxP. Гены этого подсемейства экспрессируются в ходе развития мозга позвоночных и беспозвоночных, и весьма вероятно, что один из них, FoxP2, связан у млекопитающих с функцией речи (см. новость Ген речи FoxP2 обзаводится помощниками, «Элементы», 27.11.2013). Мушки, мутантные по гену FoxP, в контрастных условиях (то есть в «легких» случаях) принимали решение быстро, не отличаясь от своих нормальных соседей. Но вот в трудных ситуациях они тратили на выбор маршрута существенно больше времени (рис. 3, справа). Интересно, что при дефектах одних аллелей FoxP точность принятых решений не изменилась (рис. 3, слева). При других дефектах точность могла снизиться почти до случайной.

Рис. 3. Показатели поведения мух в экспериментальной камере: доля мух, выбравших верное направление (слева) и время в секундах, проведенное на центральной площадке, то есть период принятия решения (справа). По оси абсцисс отложено отношение «безопасной» и «опасной» концентраций пахучего вещества: 0,1 означает, что безопасная концентрация составляет 10% от опасной; 0,9 — что 90%. Красным цветом показаны данные по мутантам по гену FoxP, черным — дикий тип. Графики из статьи в Science

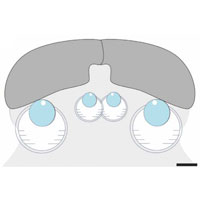

Ген FoxP у дрозофил экспрессируется в грибовидных телах (рис. 1), в некоторых из клеток Кеньона (Kenyon cell). Если с помощью специальной процедуры выключить эти конкретные нейроны, то снова будет заметна задержка в принятии мухами решения в «трудных», неконтрастных, ситуациях. (Сама процедура — GAL4/UAS system — трудоемка, но эффективна; она связана с использованием специфически встроенных GAL4 генов.)

Манипулируя эффективностью работы кальциевых каналов в клетках Кеньона — а они регулируются FoxP — ученые смогли повлиять на мушиные раздумья. Если в экспериментах понизить работоспособность кальциевых каналов, то муха думает в трудных ситуациях еще дольше, а точность принятия решений, как и в случае серьезных повреждений FoxP, снижается почти до случайной.

Авторы работы заключают, что их данные подтверждают гипотезу о кумулятивном эффекте сигналов извне. Чтобы сигнал — в данном случае запах — сработал, нужно, чтобы соответствующие структуры накопили достаточное количество информации, достигнув порогового значения. Этот вывод был сделан на основе статистической обработки распределения временных характеристик мушиного поведения. Могут, однако, оказаться важными и другие результаты работы. С философской точки зрения, сильное впечатление производит аналогия человеческого и мушиного поведения в легких и трудных тестах. Хотя эта аналогия и поверхностная, но стоит задуматься о самых базовых механизмах принятия решений. Вероятно, не случайно, что в сердцевине этого сложнейшего процесса и у млекопитающих, и у мушек оказались гены одного подсемейства. Это чрезвычайно перспективное направление исследований.

Источник: S. DasGupta, C. H. Ferreira, G. Miesenböck. FoxP influences the speed and accuracy of a perceptual decision in Drosophila // Science. 2014. V. 344. P. 901–904.

Елена Наймарк

-

Сначала нужно четко определить, что такое "думать", что такое "принимать решения", а потом уже использовать эти слова в качестве терминов, если работа претендует на научность.

Кумулятивные эффекты при распознании никак не коррелируют с тем, что происходит при осознанном мышлении (осознанное и мышление - в терминах модели личной адаптивности на сайте scorcher.ru) и уж, тем более ничего подобного на "принятие решений" у мух нет.

Вообще можно ли говорить о принятии решений в бессознанке? У мух нет механизмов, обеспечивающих функциональность сознания: гиппокамп, лобные доли и система личного отношения на основе разбаланса гомеостаза. Хотя уже есть нейромедиаторная регуляция стилей поведения.-

>У мух нет механизмов, обеспечивающих функциональность сознания: гиппокамп, лобные доли...

В компьютере тоже нет височной и затылочной долей, но это не мешает ему распознавать звуки и зрительные образы.-

Дело, конечно, не в анатомически выделяемых образованиях, а в принципе организации адаптивности личности. Если есть механизмы такое обеспечивающие, то, в не зависимости от способа реализации, будет организация субъективированной адаптивности. Все же, стоит понять, что просто распознание - алгоримируемая функция, она реализована в любой самой простой нейросети, а отличие от функции адаптивности к новым условиям. В природной же реализации наличие перечисленных органов обязательно.

-

-

Принцип организации системы личной адаптивности, реализованный в природе - пока единственный известный (ну, если говорить о тех, кому он известен), у меня есть основания предполагать единственность возможности такой организации (иначе, пожалуй, придется говорить о чем-то другом, а не о личности). Конечно, реализовать этот принцип возможно вовсе не так, как это сделала природа (переключатель субъективизированных образов - гиппокапм, он же подключает образ к лобных долям, обеспечивая его осознание): http://www.scorcher.ru/neuro/neuro_sys/upgrade/upgrade.php . Ну а природа тиражирует именно однотипный способ реализации - от самых простых видов организмов, способных к личной адаптивности, к самым сложным и нет никаких достоверных данных, что в каком-то виде он будет реализован иначе. Так именно утверждающим, что возможно многообразие необходимо быть обоснованным.

-

Вероятно, речь идёт о какой-то конкретной модели, в которой имеют смысл термины "личная адаптация" и "переключатель субъективизированных образов". Не уверен, что эта модель является общепризнанной и полной в проблеме формализации сознания.

При отсутствии данных не нужно предполагать многообразие, нужно его допускать.-

Ну, тут можно только порекомендовать изучить вопрос, информация не скрывается, а не гадать верить или не верить.. :) Согласитесь, так говорить непродуктивно. Обычно так говорят те, у кого есть выбор: верить или нет, без возможности самому познать.

-

-

Какие именно познания? У вас есть модель, описывающая функциональность сознания?

>>Не уверен, что эта модель является общепризнанной и полной в проблеме формализации сознания.

А есть ли общепринятая формализация? Вопрос риторический. Предлагаю согласиться с двумя "логическими" заключениями:

1. Существует огромное количество данных исследований по псих.явлению "сознание", но нет общеразделяемой передовыми психофизиологами модели и даже представления о функции сознания (для чего такое эволюционно возникло). Ведь даже такие асы как Ю.Александров находятся в противоречии с большинством не менее маститых - в вопросе о функциональности даже нейрона.

2. Чисто нейрофизиология и психофизиология не может описать явление "сознания" на системном уровне (т.е. взаимосвязь всех участвующих в этом процессов) потому, что это выходит за рамки данных предметных областей, обоснование: http://www.scorcher.ru/neuro/neuro_sys/gid/gid.php

Но, тот, кто в самом деле задастся целью сформировать "логически" (т.е. непротиворечиво во всей совокупности участников явления), способен это проделать с учетом этих двух пунктов. И, конечно же, не с нуля, а опираясь на уже имеющиеся частичные обобщения, начиная с эмпирического И.Павловского "ориентировочного рефлекса" и "динамических стереотипов", затем - работу О.Виноградовой "Гиппокамп", затем - работы по уточнению механизма "ориентировочного рефлекса" и "нейронами новизны" опять же в гиппокампе Е.Соколова и, наконец, - работы А.Иваницкого по субъективизированным образам. Так что я ничего даже особенного и не дообобщил. Надеюсь, ваши познания делают возможным проследить плодотворность упомянутой цепочки авторов.

По любому, обсуждаемая статья грубо нарушает принципы научной методологии, в частности, корректность утверждений и определений, прямо уже с названия.-

Я говорю об отсутствии общепринятой модели разума и невозможности научно обоснованно говорить о каких-то конкретных свойствах разума как неотъемлемых, а вы мне возражаете, аргументируя отсутствием общепринятой модели. Ок.

-

а я вам говорю, что корректные модели, т.е. именно обоснованные научной аксиоматикой, существуют, вне зависимости от того, насколько они "общеприняты" (а в какой предметной области это могло бы быть принято, если ни одна из академических дисциплин не может обобщать на необходимом уровне интеграции?). Но вам важнее поспорить, чем просто выяснить. Этот феномен удивителен: нежелание ознакомиться с уже разжеванным, но при этом спесиво рассуждать об общепринятости.

-

Никакая из существующих моделей на сегодняшний день не формализует интеллект, разум. Это не уровень ковыряния в нейронах и гипоталамусах, это уровень кибернетики и философии. И даже нейроны оказываются не нужны для воспроизведения их обобщённых математически функций - такие чипы уже продаются.

Люди до сих пор не знают, каким образом в подрастающем младенце просыпается сознание и восприятие мира, и чем это обусловлено. Родить человека из гипоталамуса (его модели), мозжечка, коры и т.д. пока не получается.

Мне не кажется, что наши точки зрения сильно отличаются и не вижу предмета спора.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Так вот, пришли к выводу, что это является прямым следствием их "тупизны", то есть коротких нейронных связей, но заточенных на определённые действия.

-

"С той целью, чтобы понять как мухи успевают реагировать на возмущения в такие доли секунды, которые неподвластны практически ниодной современной электронике."

Это просто глупость. Современная электроника может реагировать с максимально допустимой скоростью, которая ограничена только скоростью света.-

Утютю )))

Вы хоть что-нибудь знаете о построении систем жёсткого реального времени? Причём систем, которые должны обрабатывать достаточно приличные объём информации, в абсолютных величинах.

Понятное дело, Вольво вопрос интересовал не просто как теоретический в сферическом ваккуме, а как вопрос практической реализации автопилота на автомобилях. Где быстродейтсвие реакции на внезапные возмущения - один из важнейших параметров.

А у мухи в движении рефлексия такая, что не только электронике, способной решать подобные задачи по перемещению в пространстве, и не снилась, но и большинству живых организмов с более высокорганизованной нервной системой, с более длинными и сложными связями и/или нервной системой заточеноой на другое..

Скорость света ему...

-

В смысле безэлектродная? Квантовая что ли.

1. Если к одному из изомеров мухи индифферентны, а второй - их, то всё ОК.

2. Если на оба изомера они реагируют одинаково, просто один изомер предпочтительнее для них, чем другой, то тоже всё ОК (вроде бы...).

3. Если один изомер их привлекает в малых концентрациях и отталкивает в больших, а второй - отталкивает в любых концентрациях, то мне кажется, это может вносить нежелательные погрешности в эксперименты. Особенно вероятно такое, если отклики рецепторов на концентрацию изомеров в воздухе не линейны.

Продают, обычно, 98%-ые метилциклогексанолы; а 2% другого изомера может быть очень много для чувствительных мушиных мозгов.

-

Когда я готовила эту заметку, я пыталась в их методиках найти ответ на этот вопрос - цис или транс. Но не нашла. Подумала, что авторы считают, что это по какой-то причине не важен. Хотя жалко, что они не написали, почему они так считают. Я думаю, что эту работу будут еще обсуждать в научной литературе, потому что она интересна и актуальна, и в результате заставят авторов ответить на этот вопрос.

-

Было бы правильно подтолкнуть авторов ответить на этот вопрос. И крайне было бы обидно, если они просто не учли данный момент, взяли то, что стояло на полке.

Интересно, кстати, какой изомер нужен мушкам "а натюрель" и как они реагируют на другой изомер. Возможно, это толком никто не выяснял, насколько бы сие предположение не показалось бы странным. Ну так - вот повод!.. (Конечно, добиться энантиомерной чистоты >99.99% не просто, но можно; а мушкам много не надо - чистые изомеры не дорого обойдутся в таких количествах.)

PS Заодно можно проверить, если выяснится, что один из изомеров привлекает мушек, а другой отталкивает, как действуют смеси с разным содержанием цис- и транс-изомеров на обычных мушек и на мутантные линии.

-

Последние новости

Рис. 1. Грибовидные тела (показаны зеленым) — главный мозг у дрозофилы; здесь хранится и обрабатывается информация, здесь же принимаются решения. Фото с сайта web.missouri.edu