Граница протонной устойчивости ядер может оказаться довольно размытой

Традиционно считается, что при пересечении границы протонной стабильности атомные ядра становятся крайне неустойчивыми и не могут держать в себе избыточные протоны. Однако международному коллективу физиков удалось обнаружить возбужденный изомер ядра тантала-158, для которого это правило не работает. Хотя ядро находится на границе протонной стабильности и сам этот возбужденный уровень лежит очень высоко над порогом испускания протона, никакой протонной радиоактивности в нем не обнаружено. Этот результат подтверждает идею о том, что реальные границы нуклонной стабильности ядер могут оказаться довольно размытыми.

Ядерная физика на границе протонной устойчивости

Несмотря на все успехи ядерной физики, атомные ядра остаются объектами, очень сложными для описания. Тем не менее самые основные закономерности можно сформулировать кратко и простыми словами. В простейшем приближении ядро представляет собой каплю плотной ядерной материи. Протоны и нейтроны удерживаются вместе ядерными силами, но отталкиваются друг от друга при слишком тесном контакте. Крепче всего держится конфигурация, в которой нейтронов примерно столько же, сколько протонов, или слегка больше. Существенный дисбаланс между протонами и нейтронами приводит к тому, что ядро становится нестабильным. Кроме этого на его устойчивость влияет также парное и многочастичное взаимодействие в ядре. Как результат, энергия связи ядра зависит от числа частиц вовсе не плавно, а скачками: ядра с четным числом протонов или нейтронов, и в особенности так называемые магические ядра, обладают повышенной устойчивостью.

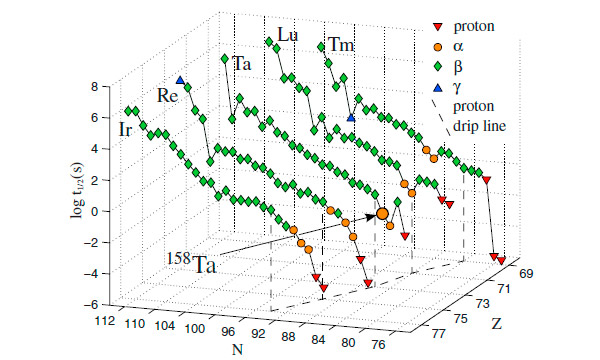

Если поместить известные ядра на диаграмму в зависимости от количества протонов и нейтронов (N-Z-диаграмма), то они займут на ней долину ядерной стабильности, которая по бокам ограничена линиями протонной и нейтронной устойчивости (рис. 2). Если взять устойчивое ядро и добавлять к нему протоны один за другим, то первые несколько протонов ядро еще «примет» без потери устойчивости, но затем оно станет нестабильным и будет стремиться распасться в более сбалансированное ядро.

Рис. 2. N-Z-диаграмма атомных ядер. По горизонтали показано количество нейтронов, по вертикали — количество протонов в ядре. Цветом показан период полураспада ядра от самых стабильных изотопов (черный цвет) до самых нестабильных (светлые оттенки). Выделенные и подписанные ряды отвечают «магическим» числам, характеризующимся повышенной устойчивостью. Диаграмма с сайта nndc.bnl.gov

Чем ближе ядро находится к границе устойчивости, тем обычно меньше период полураспада. Непосредственно на границе и за ней ядро живет лишь долю секунды. Оно уже не может удержать новые протоны, а тут же выкидывает их прочь за счет протонной радиоактивности. С точки зрения энергии можно сказать, что за пределами границы устойчивости система «тяжелое ядро + лишний протон» становится несвязанной: протону энергетически выгоднее улететь, чем сидеть в ядре. Время жизни ядер резко уменьшается при переходе через протонную границу (рис. 1), и когда оно становится меньше микросекунды, толком изучать такие ядра уже не получается. Всё это наводит на мысль, что граница протонной устойчивости — это не просто некая умозрительная линия, на которой энергия отделения протона равна нулю, а реальная и совершенно четкая граница, отделяющая область, за которой начинается быстрый развал ядра.

Новые изомеры тантала и размытие протонной границы

На днях в журнале Physical Review Letters появилась статья, в которой приводятся данные в поддержку идеи, что реальная граница протонной устойчивости намного более размыта, чем следует из этой простой картинки. Оказывается, ядро на границе протонной стабильности можно перевести в возбужденное состояние — то есть дестабилизировать ядро еще сильнее! — и в таком «перевозбужденном» ядре протонная радиоактивность может исчезнуть.

В подтверждение этого авторы работы приводят результаты по ядерной спектроскопии, полученные в ускорительной лаборатории Университета Ювяскюля в Финляндии. При бомбардировке ядрами никеля-58 в палладиевой мишени, обогащенной изотопом 102Pd, рождались изотопы тантала (элемент 73). У тантала есть два природных изотопа с массовыми числами 180 и 181, но в этой работе изучались изотопы с большим нейтронным дефицитом, 158Ta, лежащие на границе протонной стабильности. Такие изотопы были зарегистрированы и раньше; более того, было известно даже одно возбужденное состояние этого ядра (изомер) со спином 9 и с небольшой энергией возбуждения. Про оба из них было известно, что они живут десятки миллисекунд и распадаются посредством альфа-распада на ядра лютеция (элемент 71). Распада в гафний (элемент 72) за счет протонной радиоактивности в них не наблюдалось, но это особо и не удивляло, поскольку оба этих состояния 158Ta лишь чуть-чуть, примерно на 0,6 МэВ, превышали порог испускания свободного протона (рис. 3).

Рис. 3. Слева: спектроскопия изомеров 158Ta (изображение из обсуждаемой статьи), справа: ее упрощенная схема. Штрихованными стрелками показаны обнаруженные ядерные переходы, красными — теоретически разрешенные переходы с испусканием протона, которые, однако, экспериментально не были обнаружены

В новой работе исследователи открыли новый возбужденный изомер тантала-158 с очень большой энергией возбуждения и с огромным спином, равным 19. Его энергия лежит очень высоко, на 3,3 МэВ выше порога испускания свободного протона. По идее, этой энергии ядру уже должно хватить, чтобы распадаться за счет протонной радиоактивности не только в основное, но и в разнообразные возбужденные состояния гафния (рис. 3). Поэтому если обращать внимание только на энергию, то чисто теоретически такое ядро можно было бы заподозрить в очень интенсивной протонной радиоактивности и, как следствие, в исключительно коротком времени жизни.

Экспериментальные результаты показали нечто совсем иное. Оказалось, что этот изомер преимущественно распадается не на другие ядра, а лишь на менее возбужденные изомеры того же ядра. Он испускает при этом несколько последовательных гамма-квантов, достигает знакомого уже изомера со спином 9 и только потом распадается в лютеций-154. Кроме того, в редких случаях наблюдался также прямой альфа-распад в лютеций-154. Однако никаких намеков на протонную радиоактивность обнаружено не было. Период полураспада оказался вполне измеряемый, 6 микросекунд, а вовсе не экстремально маленький. Таким образом, в новом изомере 158Ta должен работать некий физический принцип, который «выключает» протонную радиоактивность у сильно возбужденных изомеров на границе протонной стабильности — а может быть, даже и за ней.

Ядро в спиновой ловушке

В принципе, этот механизм был известен давно, а эта статья лишь дает новый и довольно экстремальный его вариант. Называется он «спиновая ловушка» и связан со свойствами ядерных распадов, сопровождающихся сильным изменением спина.

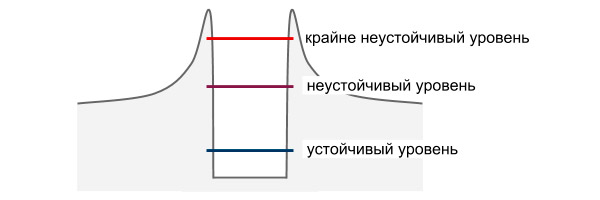

С точки зрения энергии протон в ядре находится в потенциальной яме, ограниченной высокими стенками (рис. 4). Сама яма вызвана ядерными силами, притяжением других протонов и нейтронов, а высокие стенки — это результат электрического отталкивания между протоном и ядром (так называемый кулоновский барьер). Вылет наружу из этой ямы и означает распад ядра с испусканием протона; происходит он за счет квантового туннелирования протона сквозь потенциальный барьер.

Рис. 4. Схематичное изображение ядра как потенциальной ямы для протона, ограниченной кулоновским барьером. Возбужденные уровни энергии протона могут привести к вылету протона, то есть к распаду ядра за счет протонной радиоактивности

Если бы спин начального и конечного ядра был одинаковый, то была бы простая закономерность: чем выше уровень протона, тем проще ему протуннелировать сквозь барьер, и значит, тем быстрее происходил бы распад, что и показано на рис. 4. Однако в ситуации, когда спин ядра меняется, вылетающий протон должен уносить лишний момент импульса. Это означает, что протону придется просачиваться наружу, преодолевая не только кулоновский барьер, но и центробежный потенциал. Чем больший момент импульса должен унести протон, чем мощнее тот центробежный барьер, который ему надо преодолеть, и значит, тем труднее ядру распасться.

Таким образом, в возбужденном ядре с большим спином идет борьба двух противоположных эффектов: возбуждение дестабилизирует ядро, словно «приглашает» его распасться, но необходимость уносить вращательный момент сдерживает такой распад. Какой из этих эффектов победит, зависит от конкретного ядра. Пример тантала-158 показывает, что защита от распада может быть поразительно эффективной даже для сильно возбужденных ядер, когда с точки зрения энергии есть широчайший простор для распада.

Эти результаты означают, что есть смысл искать ядра далеко за границей протонной устойчивости, что раньше казалось невозможным. Не исключено, что какой-нибудь изотоп с большим избытком протонов может быть крайне нестабильным в основном своем состоянии, но если его возбудить в состояние с аномально большим спином, он может оказаться гораздо устойчивее. Если это действительно так, то границы ядерной устойчивости — причем не только протонной, но и нейтронной — могут на самом деле оказаться довольно размытыми. Эта необычная возможность открывает новые грани ядерной физики и дает дополнительную возможность проверять теоретические модели с еще одной стороны.

Завершить этот рассказ полезно ответом на естественный вопрос, который мог возникнуть у читателя: зачем вообще нужно изучать такие необычные, нестабильные, не встречающиеся в природе ядра? Причин тут несколько. Это, прежде всего, научное любопытство — мы хотим узнать, какой вообще бывает природа, во всех ее редких и необычных проявлениях. Однако в этих экзотических ситуациях мы обучаемся лучше описывать и понимать ядерную физику в целом, в том числе и в применении к обычным, широко распространенным ядрам. Подобный пример уже обсуждался в нашей новости Оптические исследования помогают изучать ядра с нейтронным гало. И наконец, изучив свойства и поведение необычных ядер, мы можем попытаться использовать полученные знания в других разделах физики и даже поискать им прикладные применения. Не исключено, например, что на основе долгоживущих ядерных изомеров удастся разработать новую технологию запасания и высвобождения энергии. Это может когда-нибудь привести к созданию новой сверхъемкой «ядерной батарейки», на порядки превышающей возможности современных аккумуляторов. Не исключены также и военные применения; впрочем, надо сразу оговориться, что никаких готовых решений тут пока нет (см., например, новость Доказана теоретическая несостоятельность гафниевой бомбы, «Элементы», 10.06.2005).

Источник: R. J. Carroll et al. Blurring the Boundaries: Decays of Multiparticle Isomers at the Proton Drip Line // Phys. Rev. Lett. 112, 092501 (2014).

См. также:

1) Интерактивная таблица нуклидов.

2) Б. С. Ишханов. Радиоактивность // Учебное пособие для ФФ МГУ.

3) С. Г. Кадменский. Протонная радиоактивность и границы нуклонной устойчивости ядер.

4) Ph. Walker, G. Dracoulis. Energy traps in atomic nuclei // Nature. V. 399. P. 35–40 (6 May 1999).

-

Интересно, а фотонный двигатель возможно, пусть даже теоретически, на таких ядрах создать? Их накачивают, они излучают фотонный импульс. Накачка - импульс.

А Вы, говоря про военное применение, имели в виду гамма лазер?-

А в чем тогда польза гамма диапазона? Можно ведь просто светить обычным светом, без промежуточной накачки гамма излучения, отношение импульса к энергии у фотонов ведь от частоты не зависит.

Военные приложения — это прежде всего гамма-бомба, которая должна быть компактнее и «чище» (в смысле наведенной долгоживущей радиоактивности), чем ядерная. Но пока что непонятно, как можно на практике быстро высвободить энергию, запасенную в ядерных изомерах.-

Я почему-то думал, что КПД у такого двигателя будет выше, чем у оптического. Или, там, отношение активной зоны к высвечиваемому импульсу.

Про лазер я спросил как раз в том смысле, что это способ извлечения гамма фотона из ядер. Я понимаю, что говорить о зеркалах резонатора для гамма-излучения смешно сейчас, но в принципе. И фотоны инициирующие если будут закрученными (со спином виртуальным), возможно, будут способствовать легкому извлечению энергии из спиновой ловушки ядра?

-

-

-

Если сравнить ее с ядерной бомбой то у них много общего.

Ядро испускает частицы - нейтроны (фотоны), другое ядро поглощает одну из этих частиц, испускает следующую партию частицу. Цепная реакция.

Но каковы потери?

Кроме как выйдти за пределы критической массы вещества у нейтрона есть два варианта: поглотится любым ядром или распасться.

У фотона (кроме выхода за пределы критической массы) тоже два варианта: он может поглотится/неупруго рассеяться электронными оболочками или ядром.

Соотношение вероятности для фотона в пользу взаимодействия с электронными оболочками. Причем вероятность выше примерно в 1000000 раз. -

Писали что вроде бы не исключены очень тяжелые стабильные ядра, а возможно что периодическая система вообще уходит в бесконечность.

-

Теоретически считают, конечно, но там всё модели да модели. Из более-менее первых принципов (киральная эффективная теория поля) умеют пока рассчитывать только умеренно легкие ядра, в районе углерода и чуть выше. В новости http://elementy.ru/news/432114 было про это немножко.

В бесконечность нуклиды не уходят, вопрос по большому счету только в том, есть ли додлгоживущие изотопы в окрестности ближайших трансурановых магических чисел. Окончательного вердикта, вроде бы, пока нет.

Можно описать хотя бы приблизительно схему, как может быть решена эта проблема. У любого утверждения должно быть логическое обоснование, иначе это просто взято с потолка, бесконечные прожекты.

А где в статье описание самого неизвестного физического принципа?

-

Понятно, что запасание энергии относится не к этому уровню, а в изомерам вообще. Изомеры могут жить по-разному — кто-то секунды, кто-то годы (и вот здесь начинается мечта о «ядерной батарейке»), кто-то > 10^15 лет. Просто для того, чтобы уметь корректно все описывать и предсказывать свойства, полезно изучать всякие изомеры, в том числе и микросекундные.

Ну а если вообще говорить про времена, то в каждой области свои опорные масштабы и названия. Характерное ядерное время — 10^-21 сек. Для каких-то вопросов ядро в каком-то смысле уже называется «долгоживущим», чем оно живет существенно дольше этого времени, см. например новость http://elementy.ru/news/430797 . Микросекундный диапазон хорошо тем, что в нем ядра уже успевают пролететь в установке заметное и измеряемое расстояние.

-

Нет там никакого коллапса- просто с увеличением порядкового номера элемента и общего количества нуклонов размеры ядра увеличиваются настолько, что приближаются к первой внутренней электронной К-оболочке, где 2 s-электрона. Электроны начинают "нырять" в ядро, вызывая его дестабилизацию, в определённом статистикой и энергией % случае происходит захват электрона и бета распад. Возможен захват и с более высоких оболочек L,M,N и даже двойной захват. При этом протон превращается в нейтрон- природа не даёт получить сверхтяжёлые элементы прямым путём.

-

Ну я же это не сам придумал, я не такой умный :) В тот процесс про который вы говорите я готов поверить, что-то должно (или может, я не специалист) происходить для s-орбиталей раз у них в центре (то есть на ядре) ненулевая плотность. Я говорил про другой эффект: для нерелятивистского водородоподобного атома кинетическая энергия изменяется как 1/x^2 от характерного размера электронной волновой функции, x, а потенциальная энергия зависит примерно как -1/x. У функции (гамильтониана) типа a/x^2 - b/x при любых положительных a,b всегда есть минимум который и дает основное связанное состояние. Проблема в том что при сильном релятивизме, то есть при большом заряде ядра, кинетическая энергия начинает зависеть как 1/x от x, и у получающегося гамильтониана минимум находится в x=0 (бесконечный по амлитуде), то есть как бы стабильного связанного (то есть основного) состояния нет, и если электрон как-то гипотетически поместить в какое-нибудь состояние, он релаксируют прям в ядро (приближенно). Статья Зельдовича и Попова про это https://iopscience.iop.org/article/10.1070/PU1972v014n06ABEH

004735. А термин "коллапс", не знаю на сколько широго он распостранен в этом случае, идет из серии публикаций, описанных например здесь https://news.mit.edu/2013/predicted-state-of-atomic-collapse -seen-0314 - это именно про тот эффект про который я говорю. На сколько я понимаю, вы говорите про другой эффект, про что я говорю может в принципе произойти даже с идеальном точечным ядром которое ни как не взаимодействует с электроном (ни сильно, не слабо) кроме как Кулоном.

-

Последние новости

Рис. 1. Периоды полураспада для различных изотопов с нечетным числом протонов вблизи границы протонной устойчивости. Числа N и Z показывают количество нейтронов и протонов, а по вертикали отложен логарифм периода полураспада, выраженного в секундах («0» отвечает 1 с, «−2» отвечает 0,01 с, и т.д.). Различными символами показаны преобладающие варианты распада изотопов. Пунктирной линией в горизонтальной плоскости показана традиционная граница протонной стабильности. Изображение из обсуждаемой статьи