Передача информации закрученными фотонами работает и в реальной атмосфере

Для передачи квантовой информации с помощью фотонов обычно используется поляризация света. Однако очень заманчивые перспективы откроются, если для той же цели приручить другую характеристику фотонов — их «закрученность». До сих пор считалось, что передача фотонов на километровые расстояния через реальную турбулентную атмосферу сильно исказит сигнал и приведет к потере информации о закрученности. Новые и довольно простые эксперименты австрийской группы физиков под руководством Антона Цайлингера доказывают, что это не так.

Фотоны как носители информации

Информационные технологии будущего могут базироваться не только на привычной для нас электронике, но и на манипуляции с отдельными фотонами. Это направление кажется очень многообещающим не только из-за высокой скорости работы и низкого энергопотребления фотонных устройств, но и благодаря тому, что на отдельных фотонах можно реализовать квантовую линию связи. Обычная классическая цифровая информация кодируется отдельными битами — ячейками памяти, которые могут находиться только в двух состояниях, «0» или «1». Квантовая информация записывается в кубитах, которые могут быть не только в двух базисных состояниях, но и в их произвольной квантовой суперпозиции. Таким образом, кубиту доступны не два, а бесконечно много состояний, заполняющих двумерное пространство. В дополнение к этому, используя специфическое для квантовой механики явление квантовой запутанности нескольких частиц, можно обеспечить сверхзащищенный протокол передачи конфиденциальной информации.

Фотоны — совершенно естественные кандидаты для физической реализации кубитов. Два базисных состояния — это две взаимно ортогональные поляризации фотона, а манипуляция этой информацией осуществляется с помощью стандартных оптических элементов. Передача квантовой информации, закодированной в поляризации света, уже давно реализована как по оптоволокну, так и по открытому воздуху на расстояние свыше 100 км. Более того, недавно была продемонстрирована квантовая линия связи между наземной базой и воздушным судном, так что спутниковый квантовый канал связи глобального масштаба, по-видимому, уже не за горами.

У этой схемы есть, впрочем, и свои трудности. Двумерное пространство, доступное для одного кубита, это конечно хорошо, но устройства должны еще уметь различать близкие, но отличающиеся состояния, а это накладывает серьезные требования на допустимый уровень шумов и на сами устройства. Было бы гораздо удобнее, если бы само пространство состояний в отдельном фотоне было не двумерное, а многомерное. Но поляризация фотонов, увы, такой возможности не предоставляет.

Однако тут на помощь приходит совсем другая характеристика, которой тоже могут обладать фотоны — орбитальный угловой момент фотонов, или, условно говоря, их «закрученность» относительно направления распространения. Закрученный свет, в общем-то, известен давно, и в последние годы он уже неоднократно применялся для кодирования информации. Закрученность фотонов, по сравнению с их поляризацией, обладает еще большей — и намного большей! — информационной емкостью. Пространство доступных состояний тут не двумерное, а, формально говоря, бесконечномерное, и это позволяет добиться дополнительного мультиплексирования (см.: Orbital angular momentum multiplexing) в оптической линии связи. Последний рекорд здесь — это 100-терабитный канал, реализованный на одном 100-гигабитном носителе, который использует 12-мерное пространство закрученных состояний. Существуют даже предложения использовать мультиплексирование по закрученности для связи с межпланетными космическими аппаратами, где емкость каналов всегда была большой проблемой.

Это всё замечательно, но возникает вопрос: на какие расстояния по открытому воздуху можно передавать информацию, закодированную в виде закрученности фотонов? Даже если иметь в виду космическую связь, все равно первоначально сигнал должен пройти несколько километров сквозь атмосферу. Тут проблема в том, что закрученность света с физической точки зрения реализуется в виде необычного пространственного распределения световой волны. Но если такой свет летит сквозь обычную турбулентную атмосферу, его пространственное распределение может сильно исказиться. И действительно, лабораторные исследования показывают, что если на масштабе отдельной лаборатории передача закрученности по воздуху еще работает, то на километровых расстояниях состояния с разной закрученностью начинают перемешиваться друг с другом. Это всё ставит под сомнение практическую пригодность закрученности фотонов для дальней передачи информации.

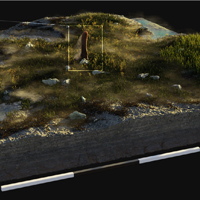

На днях в архиве е-принтов появилась статья исследовательской группы из австрийского Института квантовой оптики и квантовой информации под руководством Антона Цайлингера (Anton Zeilinger), которая рассеивает такие пессимистичные прогнозы. Они продемонстрировали довольно простую и на удивление надежную схему передачи информации, закодированной в виде закрученности, на расстояние 3 километра прямо над центром Вены (рис. 1). Черно-белые изображения кодировались в виде последовательности световых импульсов с разной закрученностью и попиксельно пересылались принимающей стороне. Несмотря на турбулентность атмосферы и вызванного им блуждание лазерного пятна на экране приемника, изображение восстанавливалось с высокой точностью; вероятность сбоя пикселя составляла около процента. Скорость передачи была, конечно, смехотворна — 4 пикселя в секунду, — но исследователи пока и не пытались ее оптимизировать. Они лишь доказали, что на таких расстояниях турбулентность — не помеха, и что для работы устройства не требуется никакой адаптивной оптики или иных высокотехнологических инструментальных наворотов.

Подробности работы

Общая схема эксперимента показана на рис. 1. Сигнал передавался с башни Центрального института метеорологии и геодинамики, а регистрировался на крыше Института квантовой оптики и квантовой информации. Связь осуществлялась с помощью зеленого лазера мощностью 20 мВт по очень простой методике. Лазерный луч модулировался с помощью разнообразных фазовых решеток, которые превращали обычный луч в луч с разной закрученностью. Телескопическая система расширяла луч до 6 сантиметров в диаметре, и в таком виде он шел через атмосферу и попадал на экран принимающей стороны. Этот узор освещенности снимался на видеокамеру, изображение поступало в компьютер, и искусственная нейронная сеть расшифровывала изображение, превращая его в цветовой код очередного пикселя.

Рис. 2. Яркость изображения на экране от закрученных состояний разного типа. Если состояние имеет строго определенную закрученность с некоторым L (верхний ряд), то освещенность имеет вид кольца. Если же состояние находится в суперпозиции с закрученностью L и −L, то на экране появляется «многолистник» с 2L лепестками. Коллаж на основе рисунка из статьи V. D'Ambrosio et al. 2013. Photonic polarization gears for ultra-sensitive angular measurements

Всё это кажется довольно банальным. Чтобы развеять такое впечатление, стоит пояснить несколько технических, но важных моментов этой работы.

- Набор закрученных состояний. Закрученность света задается целым числом L; это число показывает, сколько раз фаза световой волны проходит полный цикл при обходе вокруг направления движения. Если взять состояние света со строго определенным значением закрученности L и посветить им на экран, то освещенность будет иметь вид простого колечка (рис. 2, верхний ряд). Для разных значений L эти колечки слегка отличаются своей толщиной, но в целом их легко спутать друг с другом, особенно в присутствии шумов.

Вместо этого, в статье используется суперпозиция закрученных состояний со значениями L и −L. Такой световой луч дает на экране уже не просто ровное кольцо, а «многолистник», в котором ровно 2L лепестков (рис. 2, нижний ряд). Вот эти изображения уже заметно различаются для разных L. В статье использовались такие состояния с L от 0 до 15 для кодировки 16 градаций серого; незакрученное состояние с L=0 отвечало черному цвету, а суперпозиция с L=15 и −15 — белому. Атмосферная турбулентность несколько искажала форму лепестков (см. рис. 1), но их количество в подавляющем большинстве случаев оставалось неизменным. Именно это не давало потерять информацию за счет турбулентности.

- Нейронная сеть. Когда на экране принимающей стороны высвечивался узор, кодирующей очередной пиксель, видеокамера снимала его в высоком разрешении и передавала в компьютер. Изображение затем распознавалось искусственной нейронной сетью — компьютерной программой, которая путем спонтанного обучения научалась классифицировать паттерны. В статье подчеркивается, что никто в сеть изначально не закладывал то, какие на экране должны возникать узоры. Просто после того, как на нее тысячи за тысячами поступали отдельные «многолистники» с фиксированным числом лепестков, сеть постепенно их сама научилась различать и затем уверенно их распознавала даже при заметном уровне искажений.

Тут есть важная тонкость. Из-за турбулентности атмосферы картинка на экране не только слегка искажалась, но и дергалась из стороны в сторону. Для нейронной сети это не стало проблемой; ее никто не заставлял распознавать четко центрированные картинки, она сама адаптировалась к ситуации. Это означает, что такое устройство сможет справиться с расшифровкой сигнала, даже когда он сильно искажается каким-то определенным образом. С этой сетью не надо «нянчиться», она ко многому адаптируется сама.

- Какова роль закрученности? Может показаться, что в этой схеме закрученность света вообще ни к селу, ни к городу. Происходит, по сути, простая передача каких-то картинок на далекий экран, а программа обработки просто классифицирует картинки. С тем же успехом мы могли бы вместо «многолистников» передавать на экран изображение обыкновенных цифр: «0», «1», «2» и т.д. Чем плох такой вариант?

Он плох тем, что такие изображения быстро расплываются при отходе от фокуса (не говоря уж о технической сложности таких картинок). То, что выглядит на экране как четкая цифра «1» превратится в широкое пятно непонятной формы на существенно большем или меньшем расстоянии (те, кто настраивал проектор для презентаций, прекрасно это знают). Преимущество закрученных состояний — в исключительной устойчивости их формы. Вы можете поставить экран в 10 раз ближе или дальше, и от этого изменится только размер, но не форма изображения.

Примеры изображений, отсылаемых и получаемых таким способом, показаны на рис. 3; всего было передано примерно 450 различных изображений такого типа. Там же показана матрица перемешивания между состояниями с разной закрученностью. Она показывает, что пиксель, закодированный закрученностью с каким-то значением L, в подавляющем большинстве случаев абсолютно правильно расшифровывался нейронной сетью. Изредка, примерно в 1% случаев, сеть ошибалась на 1 единицу, и тогда восстановленный цвет пикселя был чуть темнее или чуть светлее исходного, но в целом изображение восстанавливалось качественно.

Рис. 3. Слева: матрица перемешивания между 16 состояниями света с разной закрученностью при прохождении через 3 км турбулентной атмосферы; по вертикали показаны запущенные закрученные состояния, по горизонтали — распознанные. Белый цвет по диагонали показывает, что каждое запущенное состояние почти наверняка правильно восстанавливается, и лишь изредка происходит сбой. Справа: Два примера отправленных и полученных изображений, переданных в эксперименте. Изображение из обсуждаемой статьи

И последний момент, который полезно подчеркнуть. По правде говоря, продемонстрированный здесь метод использовал передачу не квантовой, а классической информации. Информация кодировалась всего лишь в пространственном распределении интенсивности света на экране, но не в фазе. Однако авторы работы провели также первые эксперименты, которые доказывают применимость этой методики и для передачи квантовой информации. Конкретно, они убедились, что информация, запасенная в виде разности фаз между закрученными состояниями L и −L, не теряется и практически не портится при прохождении через турбулентную атмосферу. Говоря простыми словами — картинка хоть искажается и дрожит, но не поворачивается. Правда, для настоящего эксперимента с передачей квантовой информации им придется использовать иную систему детектирования, которая чувствует корреляции светового поля по всему экрану на уровне отдельных фотонов. Но подходящие детекторы в этой группе уже существуют, так что, видимо, новые эксперименты ожидаются в ближайшем будущем.

Источник: M. Krenn et al. Twisted light communication through turbulent air across Vienna // е-принт arXiv:1402.2602 [physics.optics].

См. также:

Закрученный свет и закрученные электроны: обзор последних результатов, «Элементы».

-

> Пространство доступных состояний тут не двумерное, а, формально говоря, бесконечномерное

Только все состояния в этом бесконечном базисе за исключением небольшого конечного набора окажутся бесполезными ввиду сложности при передаче и приеме и искажений в луче. Всё почти точно так же, как и при передаче сигнала по металлическому кабелю. Формально ширина спектра возможного сигнала в кабеле бесконечна, а практически сильно ограничена, к тому же, чтобы её использовать полностью, требуются серьезные ухищрения.

В общем, ученые мужи пока что играются с оптическими модуляторами, пописывая при этом статейки на модную тему. Не факт, что описываемый способ модуляции луча является оптимальным или хотя бы наиболее удобным для решения такой задачи. Луч в виде просто поворачивающейся под разными углами черточки может оказаться проще и эффективнее, например.-

1. Конечно, никто не собирается реально использовать бесконечномерность, поэтому я и написал «формально говоря». Доступен на практике будет лишь конечный набор. Но этот понечный набор может быть довольно большим (на практике уже продемонстрированы числа L вплоть до нескольких тысяч, а также суперпозиции в 27-мерном пространстве состояний).

> В общем, ученые мужи пока что играются с оптическими модуляторами, пописывая при этом статейки на модную тему.

А критически настроенные читатели на эти статейки поплевывают. Каждый занят своим делом. :)

> Не факт, что описываемый способ модуляции луча является оптимальным или хотя бы наиболее удобным для решения такой задачи.

Не факт, конечно. Но раз исследования такого мульплексирования ведутся и раз проблемы с передачей через атмосферу есть, то работа, преодлевающая технологическую трудность, как минимум, имеет право на существование.

> Луч в виде просто поворачивающейся под разными углами черточки может оказаться проще и эффективнее, например.

Вовсе нет. Вне фокуса черточка расплывется в широкое пятно, и в результате черточки под разными углами будут почти неотличимы. Я ж написал — удобство этих состояний в том, что они «держат форму». Это общее свойство состояний, основанных на цилиндрических волнах.-

> на практике уже продемонстрированы числа L вплоть до нескольких тысяч, а также суперпозиции в 27-мерном пространстве состояний

О, а знаете ведь, суперпозиция из скольких существенных состояний получится, если разложить по базису из циллиндрических функций картинку с экрана монитора, приходящую к вам в глаз? ;) Число существенных состояний в базисе может иметь значение только как критерий реализуемости модулятора, как мне кажется, но не эффективности системы передачи в целом. Очень многое зависит от расстояния.

> Но раз исследования такого мульплексирования ведутся и раз проблемы с передачей через атмосферу есть, то работа, преодлевающая технологическую трудность, как минимум, имеет право на существование.

Имеет право, не спорю. В конце концов, нужно пройти и через игры с такими модуляторами. И почему бы не пройти неторопясь, если финансируют? Да, поплевываю, например, еще и от того, что в одну статью авторы запихнули и подобную модуляцию, и нейросети как демодуляторы. Другая модная тема, исследуемая уже очень давно, но так и не давшая прорыва в большинстве приложений, для которых рекламировалась. И не имеющая никакого отношения к циллиндрическому базису.

> Вовсе нет. Вне фокуса черточка расплывется в широкое пятно, и в результате черточки под разными углами будут почти неотличимы.

Зачем нам фокус? Там ведь в любом случае плоский лазерный луч. Его расходимость не очень большая, сантиметра три на трех километрах, и фокусировка в приемнике просто не используется, картинка в любом случае формируется непосредственно проецированием луча на приемном экране. Который в любом случае должен быть достаточно большим.

Что касается построения системы оптической передачи через атмосферу, все эти эксперименты мало полезны, пока не исследованы и не построены достаточно адекватные модели искажений, вносимых в такой луч при передаче. А имея такие модели, дальше можно проанализировать системы оптической модуляции луча теоретически и решить, какие из них полезны, а какие - нет. При этом эксперименты с передачей на три километра имеет смысл проводить только имея подобный анализ на руках. Именно так разрабатываются подобные системы, и никак иначе.

Что касается модели искажений луча в атмосфере. Можно предположить, что неустранимые искажения (а всякие дрожания очевидно легко устранимы в приемнике если, конечно, луч не выходит за границу апертуры приемника) в первом приближении можно представить как размытие картинки на приемном экране гауссовым ядром. Соответственно, когда пятно размытия начнет покрывать несколько соседних черточек в передаваемой циллиндрической моде, энергия соответствующей моды начнет быстро (экспоненциально быстро при увеличении ядра размытия) утекать из нужной нам моды, и мода станет бесполезной для передачи информации. Почти всё то же самое и в случае черточки. В общем, не вижу пока что особых причин, почему предлагаемый способ модуляции луча должен дать огромный выигрыш по сравнению с просто черточкой.

PS После некоторого размышления стало понятно, что просто размытие циллиндрической угловой моды приведет к расходимости пятен по радиусу, то есть, к переходу энергии в соседние радиальные моды с тем же угловым числом. Да, это может быть интересно, пока диаметр кольца не начинает превышать размер приемника. А когда это произойдет? В общем, тут требуются теоретические исследования на предмет выяснения ограничений и сравнения с иными системами.-

> О, а знаете ведь, суперпозиция из скольких существенных состояний получится, если разложить по базису из циллиндрических функций картинку с экрана монитора, приходящую к вам в глаз? ;)

Только это будет некогерентная суперпозиция.

Вообще, зачем раскручивать пустой спор? Понятно же, что я имею в виду — поляризация фотона дает 2-мерное пространство, ОУМ — намного большую размерность.

> Зачем нам фокус? Там ведь в любом случае плоский лазерный луч. Его расходимость не очень большая, сантиметра три на трех километрах, и фокусировка в приемнике просто не используется, картинка в любом случае формируется непосредственно проецированием луча на приемном экране.

Поправлю: это _минимальная_ расходимость при таком пучке. Если, как вы предлагаете, в интенсивности задать более резкие детали, расходимость существенно вырастет. Насчет не очень большая — в пару раз луч все же расширяется. На бОльших расстояниях будет расширяться больше. Так что увы, но при излучении картинки приходится заниматься инженирингом фурье-компонент, чтоб они на соответствующем удаленном экране дали нужную картинку. Закрученные состояния — один из самых самых _удобных_ для этого базисов.

Про остальное уэе нет желания подробно отвечать, ваше скептическое отношение, видимо, не изменить. -

> Поправлю: это _минимальная_ расходимость при таком пучке. Если, как вы предлагаете, в интенсивности задать более резкие детали, расходимость существенно вырастет

Кстати, с точностью до константы порядка единицы эта же расходимость будет определять и расстояние между соседними максимумами вдоль окружности на экране приемника. Соответственно, минимальный диаметр кольца в этом изображении будет порядка в L раз больше.

-

-

-

Действительно, передаётся просто картинка. Но, как я понимаю, эта картинка представляет собой состояние световой волны и потому присуща даже отдельным фотонам. Так?

Отсюда вопрос :)

А нельзя ли закодировать в состоянии фотона сразу саму ЛЮБУЮ картинку? То есть, взять физиономию Шрёдингера и вложить её сразу в фотон, не раскладывая на пиксели?

Не пойму, это будет то же самое, что голография, или нет? В голографии, если не ошибаюсь, существенна пространственная форма волнового фронта. А тут тоже?

-

> Но, как я понимаю, эта картинка представляет собой состояние световой волны и потому присуща даже отдельным фотонам. Так?

Да.

> А нельзя ли закодировать в состоянии фотона сразу саму ЛЮБУЮ картинку? То есть, взять физиономию Шрёдингера и вложить её сразу в фотон, не раскладывая на пиксели?

Вы можете создать световую волну с произвольным (в определенных границах) фазовым распределением (картинкой) в поперечной плоскости. Проблема в том, что вы, зарегистрировав один фотон, не сможете эту картинку восстановить. Вы ее восстановите статистически, регистрируя много фотонов, но тогда теряется смысл кодировать картинку в фазе.

Для того, чтобы в одном фотоне закодировать много информации, вам надо выбрать базисный набор поперечных состояний. Базисный набор = взаимно ортогональные состояния. Это значит, что принимающая сторона с помощью специального селектора сможет правильно классифицировать каждый пришедший фотон и извлекать из него информацию. Закрученные состояния — это просто конкретный базисный набор фотонных состояний, который, к тому же, хорошо «держит форму» в луче.

В этой работе, конечно, никакого пофотонного считывания информации не было. Здесь изучался только вопрос влияния атмосферы. Но в принципе это сделать можно (лабораторно такое делается).

PS. Изучение параметров канала может дать информацию о том, какой способ помехоустойчивого кодирования эффективно использовать с нам в паре

Последние новости

Рис. 1. Общая схема экспериментов, описанных в статье. Информация, закодированная в лазерном свете с помощью различных фазовых пластинок (примеры показаны слева), передавалась по открытой атмосфере над вечерней Веной. Приемник регистрировал на экране некий узор (справа), который автоматически анализировался самообучающейся нейронной сетью, и по нему восстанавливалась информация (в данном случае — цвет очередного пикселя в передаваемом графическом изображении). Изображение из обсуждаемой статьи