Создание «ведьминых кругов» в пустыне Намиб приписывается термитам-мелиораторам

На восточных окраинах пустыни Намиб cреди ковра из низких эфемерных злаков встречаются загадочные пятна мертвого грунта диаметром в несколько метров. Местами они равномерно покрывают весь видимый ландшафт до горизонта. В одном из последних выпусков журнала Science германский ботаник Норберт Юргенс объяснил происхождение этих «ведьминых кругов» (fairy circles) мелиораторской деятельностью термитов Psammotermes allocerus. Они уничтожают злаки, чтобы на их месте скопился подземный запас влаги, благодаря которому по краям плеши вырастает более долголетняя и пышная растительность — стабильный пищевой ресурс для термитов.

Ведьмины круги встречаются островками вдоль внутреннего края пустыни Намиб от юга Анголы до севера ЮАР (рис. 1). Эти районы получают около 100 мм осадков в год и характеризуются крупнозернистой песчаной почвой. Участки, усеянные ведьмиными кругами, каждый желающий может найти и рассмотреть на спутниковой карте Google, где они выглядят светлыми пятнами с темным ободком (рис. 2A). Как правило, круги встречаются среди ковра из короткоживущего многолетника-эфемера Stipagrostis uniplumis. Этот злак вегетирует (бывает зеленым) только после редких дождей, а в остальное время его надземные части остаются сухими. Ведьмин круг возникает из пятна, на котором весь злак практически одновременно вымирает. Мертвая трава исчезает, обнажая грунт, а на периферии обычно (но не всегда) разрастается оторочка из более высокого и более долгоживущего злака Stipagrostis giessi или схожих видов — именно она видна как темный ободок на спутниковых картах. Ветер переносит песок так, что постепенно края круга становятся приподнятыми валами, а его центральная часть — слегка погруженной чашей.

Рис. 2. A. «Ведьмины круги» на спутниковой карте Google (координаты: –17.012, 12.286). В, С. То же в ландшафте и вблизи. Фотографии из статьи Naudé et al., 2011. Evidence for a geochemical origin of the mysterious circles in the Pro-Namib desert

Сравнивая спутниковые карты Google за разные годы, американец Уолтер Чинкель недавно изучил динамику развития кругов и установил, что они исчезают в среднем через 40–60 лет после возникновения (см.: Tschinkel, 2012. The life cycle and life span of Namibian fairy circles). Размер ведьминого круга в течение его существования остается постоянным или увеличивается незначительно.

Как возникает этот странный, как будто искусственный ландшафт? Среди многочисленных попыток ответить на этот вопрос наибольшего внимания заслуживают три группы гипотез.

Во-первых, круги могут возникать как результат самоорганизации пустынного растительного покрова вследствие конкуренции за ресурсы, особенно воду. Группа теоретиков из Бельгии и Германии (см.: Tlidi et al., 2008. On vegetation clustering, localized bare soil spots and fairy circles) предложила математическую модель, которая, в зависимости от конкретных параметров, описывает возникновение как сгустков растительности среди пустого грунта, так и пустых ведьминых кругов среди растительного покрова. Похожую модель разработал Василий Грабовский, чтобы объяснить происхождение травяных дуг и колец, замеченных им на пастбищных лугах Украины (см. его статью "Травяные дуги" и возможный механизм их формирования). Эти гипотезы, по-видимому, не объясняют, почему ведьмины круги возникают сразу в виде пятен значительного размера.

Вторая группа гипотез предполагает, что почва внутри ведьминого круга содержит губительные для растений химические соединения. В экспериментах у злаков, посаженных в эту область, плохо развивались боковые корни и нарушалась устойчивость к засухе. Группа ученых из ЮАР обнаружила, что почва внутри кругов содержит газы, просачивающиеся из-под земли и, возможно, губительные для растительности (см.: Naudé et al., 2011. Evidence for a geochemical origin of the mysterious circles in the Pro-Namib desert). Остается непонятным, почему выходы ядовитых газов распределены так равномерно, почему они имеют постоянный размер, а также почему они возникают и исчезают.

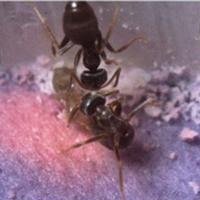

Наконец, третья группа гипотез связывает происхождение ведьминых кругов с активностью общественных насекомых — термитов или муравьев. Несколько видов этих насекомых встречаются в небольших количествах в почве кругов, но так как они не строят никаких надземных сооружений, а их ходы под землей бывает трудно проследить, установить четкую корреляцию довольно сложно. Еще труднее доказать, что насекомые создают ведьмины круги, а не просто поселяются в них. В прошлом году ученые из Кейптауна сообщили, что выходы из гнезд муравья Anoplolepis steingroeveri, как правило, расположены на ведьминых кругах (см.: Picker et al., 2012. Ants and the enigmatic Namibian fairy circles — cause and effect?). Эти муравьи раскапывают корни злаков, чтобы питаться сладкими выделениями равнокрылых насекомых из семейства Meenoplidae, сосущими сок из корней. Так как растения с обнаженными корнями ослабевают, авторы предположили, что такая активность муравьев может приводить к появлению ведьминых кругов. Такое объяснение кажется маловероятными, потому что гибель злаков должна приводить к гибели их равнокрылых паразитов и, следовательно, подрывать кормовую базу муравьев.

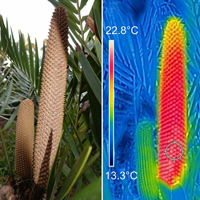

Еще в 1994 году южноафриканский ботаник Юджин Молл предположил, что траву на кругах пожирают термиты Hodotermes mossambicus, Psammotermes allocerus или Baucaliotermes hainsei. Группа его соотечественников (Albrechts et al. 2001. Origin of the enigmatic, circular, barren patches («Fairy Rings») of the pro-Namib) обнаружила замечательное свойство ведьминых кругов: на глубине в несколько десятков сантиметров почва в пределах круга содержит в пять раз больше воды, чем за пределами круга (рис. 3). Было выдвинуто предположение, что термиты выедают пятно травы, чтобы сделать ловушку для улавливания воды.

Рис. 3. Содержание воды на единицу объема почвы (в %) на разной глубине и на разном расстоянии от центра ведьминого круга: октябрь 2006, 8 месяцев после последнего дождя. Рисунки из дополнительных материалов к обсуждаемой статье Juergens, 2013. The Biological Underpinnings of Namib Desert Fairy Circles

Эту гипотезу развил ботаник из Кёльна Норберт Юргенс (Juergens, 2013. The Biological Underpinnings of Namib Desert Fairy Circles). Изучив видовой состав насекомых на ведьминых кругах из 14 районов от Анголы до ЮАР, он пришел к выводу, что общим для всех районов является присутствие термита Psammotermes allocerus (рис. 4А), тогда как прочие виды термитов и муравьев присутствуют не везде. Этот вид был найден и в кругах, находившихся в стадии формирования (рис. 4B), причем Юргенс обнаружил, что у гибнущих злаков повреждены только корни, и к ним подходят подземные галереи Psammotermes allocerus. По его данным, термиты активно поддерживают пятно, отгрызая корешки у проростков, растущих из заносимых ветром семян. Термиты чистят свои подземные галереи, вынося на поверхность мелкие комочки почвы. Подсчитывая плотность этих комочков как показатель активности термитов, Юргенс обнаружил зависимость: чем активнее термиты, тем свободнее ведьмин круг от заносной растительности (рис. 4C–D).

Юргенс подтвердил данные других авторов о повышенном содержании влаги в ведьминых кругах. Дождевая вода быстро просачивается через голую песчаную почву и сохраняется в глубине, в то время как на участках, покрытых ковром злаков, она быстро всасывается и испаряется растениями (рис. 3). По мнению Юргенса, запас воды позволяет вырасти на периферии круга кольцу из долгоживущих злаков, которые остаются живыми даже в годы засухи, когда эфемерные злаки вымирают. Таким образом, создается более стабильная кормовая база для термитов, которые питаются на корнях и в основаниях стеблей злаков с внутренней стороны этого кольца, за счет чего его диаметр постепенно увеличивается. Исчезновение (то есть зарастание) кругов Юргенс объясняет вытеснением термитов муравьями. Еще до публикации в Science эта теория получила известность благодаря документальному фильму «Загадочные круги пустыни Намиб» (ORF Universum, 2011), посвященному исследованиям Юргенса.

Рис. 4. A. Термиты Psammotermes allocerus: крупные солдаты и мелкие рабочие. В. Начальная стадия развития (2–3 года) ведьминого круга, плешь еще не полностью свободна от погибающих злаков. С. Карта активности термитов, измеренной по количеству кучек земли, выброшенных за ночь на поверхность при очистке подземных галерей, в пределах и за пределами ведьминого круга (зеленым цветом показано периферическое кольцо из долгоживущих злаков). Шаг сетки — 1 м. За пределами круга учет проводился только в случайно выбранных квадратах; остальные квадраты показаны пустыми. D. График, показывающий обратную зависимость между активностью термитов (количество кучек почвы, выброшенной на поверхность, показано по горизонтальной оси) и количеством злаков, растущих внутри ведьминого круга (по вертикальной оси). Стрелки на фото указывают свежие выброшенной термитами почвы (темная от влаги). Иллюстрации из обсуждаемой статьи Juergens, 2013. The Biological Underpinnings of Namib Desert Fairy Circles (C, D) и дополнительных материалов к ней (A, B)

Можно ли считать загадку решенной? Очевидно, нет — слишком много остается вопросов. Уничтожая проростки злаков на ведьмином круге, термиты подрывают собственную кормовую базу. Чтобы доказать, что рост более долговечных злаков на периферии компенсирует эти потери, нужны измерения и расчеты. Нужно также объяснить, почему, по данным других авторов, периферическое кольцо присутствует не всегда. Непонятно и то, почему ведьмины круги имеют форму кругов: ведь гнезда P. allocerus, закартированные Юргенсом, не располагаются в центре плеши и не имеют радиальной структуры. Кроме того, данный вид термитов встречается в Африке и за пределами ареала ведьминых кругов. Хотя жизненные стратегии общественных насекомых могут быть чрезвычайно пластичными, этот факт нуждается в объяснении.

Источники:

1) Norbert Juergens. The Biological Underpinnings of Namib Desert Fairy Circles // Science. V. 339. P. 1618–1621.

2) C. F. Albrecht, J. J. Joubert, P. H. De Rycke. Origin of the enigmatic, circular, barren patches (‘Fairy Rings’) of the pro-Namib // South African Journal of Science. 2001. V. 97. P. 23–27.

3) Y. Naudéa, M. W. van Rooyenb, E. R. Rohwer. Evidence for a geochemical origin of the mysterious circles in the Pro-Namib desert // Journal of Arid Environments. 2011. V. 75. P. 446–456.

4) Mike D. Picker, Vere Ross-Gillespie, Kelly Vlieghe, Eugene Moll. Ants and the enigmatic Namibian fairy circles — cause and effect? // Ecological Entomology. 2012. V. 37. P. 33–42.

5) M. Tlidi, R. Lefever, A. Vladimirov. On vegetation clustering, localized bare soil spots and fairy circles // Lecture Notes in Physics. 2008. V. 751. P. 381–402.

6) Walter R. Tschinkel. The life cycle and life span of Namibian fairy circles // PloS ONE. 2012. V. 7. P. e38056.

Роман Ракитов

-

Если отбросить чудовищное "уничтожают злаки, чтобы на их месте скопился подземный запас влаги" (ага, это всё та же претензия к стилю изложения, "чтобы", надо же, какой дар предвидения у термитов :-), то можно построить и более логичную цепочку причин и следствий:

В месте повышенной влажности корни - съедобны, термиты их едят. В сухом месте корни есть невыгодно. Готово - получится то, что наблюдается. Случайное влажное место - выедаются корни - граница этого пятна становится более влажной и выедается и т.д. При однородном грунте будут получаться как раз круги.

Я не претендую на раскрытие тайны, просто хочу показать, что стиль мышления может приводит к генерации загадок, а может - к генерации решений.

И, кстати, получается и проверочный эксперимент - что мешает потихоньку поливать некую точку в равномерной растительности. Если вокруг неё начнёт образовываться ведьмин круг - дело действительно во влажности.

Ещё один: высеять растения с разной степенью съедобности корней и посмотреть, что получится. Высеять полосами - не будут ли "ведьмины полосы" вместо кругов?-

Дружище, Вы невнимательно прочитали статью. Там упоминается, что по результатам многолетних наблюдений размеры "ведьминых кругов" практически не меняются.

Ваша гипотеза предполагает, что термиты будут постоянно расширять периметр выедания.-

Боюсь, это Вы невнимательно прочли мой комментарий. Я _вовсе_ не утверждал, что нашёл решение, только лишь приводил иллюстрацию возможного стиля изложения взамен возмущающего меня стиля этой и многих других статей.

Причём это ни в коей мере не претензия к собственно исследованиям, а именно к стилю статей. К сожалению, скучные подробности исследований и моделей большая часть читателей пропускает, а то, что это разумные термиты так строят мир вокруг себя - воспринимают. Не зря ведь именно это вынесено в аннотацию.

Если же Вас всё-таки беспокоит именно второй абзац моего прошлого комментария :-), то можно и продолжить:

Что изменяется с размером круга? Соотношение между площадью (растёт квадратично диаметру) и длиной границы (растёт линейно по отношению к диаметру). Следовательно, весьма вероятно, что меняется баланс между испарением (площадью) и водным обменом через границу. и существует некоторое равновесное соотношение. По поводу ещё одного свойства кругов: переходный от одного равновесного состояния к другому процесс проходит быстро, если градиент характерного параметра велик. И в этом случае влажность различается впятеро, что, согласитесь, очень немало.

Появляются вопросы - а почему влага при таком градиенте не уходит из круга в стороны? Или уходит, но растения так быстро её испаряют? Невероятно, ведь растения - сухие сверху, и могут только предотвращать испарение. Значит, либо источник влаги совершенно не связан с наличием растительности, либо подземная часть растений препятствует накоплению влаги.

Первый вариант возможен, если круги обозначают выходы подпочвенной воды. В этом случае действительно всё будет происходит быстро, а с закрытием подземного источника так же быстро исчезать.

Растительность в этом случае подъедают насекомые, для которых сочные корни съедобны. Но это - уже просто внешнее оформление процесса. Не было бы насекомых - круги были бы всё равно, хотя и выделялись бы, возможно, не так явно. Этот вариант подкрепляется и замеченным выходом газов - возможно, это просто газы, выделяющиеся из воды при подъёме её к поверхности.

Второй вариант означает бОльшее влияние насекомых на сам процесс. Сбор и накопление воды могут происходить в прорытых ими проходах. А проходов может быть больше именно потому, что корни не мешают. Откровенно говоря, это как-то слабо звучит. Ведь повышенная влажность обнаружена на глубине нескольких десятков сантиметров, вряд ли там корни имеют такую плотность разрастания. Тем не менее, как накопитель влаги, выпавшей в период дождей, туннели вполне могут работать.

Напоследок - ещё раз: сюсюкающая манера очеловечивания предмета статьи весьма распространена, и это очень прискорбно. И вредно.

-

-

Последние новости

Рис. 1. А, В. «Ведьмины круги». С. Географическое распространение ведьминых кругов. Каждый черный кружок обозначает местонахождение, где встречаются ведьмины круги. Области их наиболее массового распространения показаны желтой заливкой. Изолинии показывают количество осадков (в мм), выпадающих за год. Видно, что ведьмины круги распространены в районах, получающих от 100 до 200 мм осадков в год. Все иллюстрации из статьи Juergens, 2013. The Biological Underpinnings of Namib Desert Fairy Circles (рис. В из дополнительных материалов к этой статье)