Половое поведение и обучение у C. elegans регулируется пептидом, похожим на окситоцин

У млекопитающих важную роль в регуляции поведения (особенно полового и социального) играют нейропептиды окситоцин и вазопрессин. У многих других животных обнаружены родственные пептиды со сходными функциями. Два исследовательских коллектива, европейский и американский, независимо друг от друга идентифицировали аналогичный пептид, названный нематоцином, у важнейшего модельного объекта — круглого червя Caenorhabditis elegans. Показана роль нематоцина в обучении, а также в мотивации и координации полового поведения у самцов C. elegans. По-видимому, регуляция поведения при помощи окситоциноподобных пептидов появилась у животных свыше 700 млн лет назад — еще до разделения на первично- и вторичноротых.

«Элементы» не раз писали о роли нейропептидов окситоцина, вазопрессина и их аналогов в регуляции социального и репродуктивного поведения у животных (см. ссылки внизу). Лучше всего изучено их действие у позвоночных, особенно у людей и грызунов, однако родственные пептиды с аналогичными функциями задействованы в системах нейро-гормональной регуляции поведения (а также водно-солевого баланса) у многих других животных, включая кольчатых червей, моллюсков и насекомых (см.: Гены управляют поведением, а поведение — генами, «Элементы», 12.11.2008).

В недавнем выпуске журнала Science сразу две команды ученых — одна из Бельгии и Нидерландов, другая из США — сообщили об открытии похожего пептида, а также рецепторов, реагирующих на него, в нервной системе важнейшего модельного объекта — нематоды C. elegans.

Нервная система C. elegans устроена проще, чем у большинства других двусторонне-симметричных животных, и изучена в мельчайших подробностях (см. C. elegans nervous system). Она состоит из 294 нейронов, общих для обоих полов (самцов и гермафродитов; см.: Чтобы превратить самок в гермафродитов, достаточно двух мутаций, «Элементы», 16.11.2009), к которым добавляется 8 «полоспецифичных» нейронов у гермафродитов и 89 — у самцов. Число синапсов тоже подсчитано: около 5000 химических синапсов, 500 электрических и 2000 нервно-мышечных. Каждый нейрон имеет фиксированную форму и расположение и выполняет строго определенную функцию. Отростки нервных клеток почти не ветвятся и часто даже не делятся однозначно на «входные» дендриты и «выходные» аксоны, совмещая функции приема и передачи сигналов. При всей своей простоте нервная система C. elegans обеспечивает довольно сложное поведение и даже способна к обучению (выработке условных рефлексов). Понятно, что обнаружение в нервной системе у такого животного фундаментальных свойств, характерных для более сложных организмов, открывает перед исследователями уникальные возможности.

Обе команды исследователей идентифицировали в геноме C. elegans ген ntc-1, кодирующий белок-предшественник, из которого затем производится нейропептид. Белок этот очень похож на белки-предшественники окситоцина и вазопрессина. Нейропептид, который из него образуется, получил название «нематоцин». Он, правда, состоит из 11 аминокислот, а не из 9 (как окситоцин и вазопрессин), но имеет похожую структуру. Во всех случаях это кольцо из шести аминокислотных остатков с цистеином в позициях 1 и 6, замкнутое при помощи дисульфидного мостика. К кольцу приделан короткий линейный «хвост», начинающийся с пролина и состоящий у нематоцина из 5 аминокислот, у окситоцина и вазопрессина — из трех.

Нашлись в геноме C. elegans и два гена белков-рецепторов, похожих на рецепторы окситоцина и вазопрессина: ntr-1 и ntr-2. Эксперименты с культурами клеток, в которые были вставлены эти гены, подтвердили, что рецептор NTR-1 (в одиночку или в комплексе с NTR-2) избирательно реагирует на нематоцин.

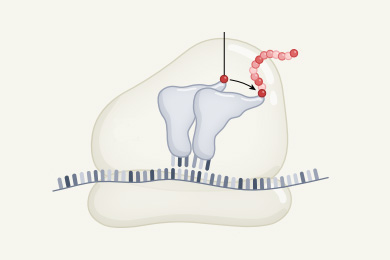

Изучение трансгенных червей, у которых гены нематоцина и его рецепторов были соединены с генами флюоресцирующих белков, позволило выяснить, в каких клетках экспрессируются (работают) эти гены. Оказалось, что рецепторы нематоцина производятся в основном в сенсорных (чувствительных) нейронах, в том числе — во «вкусовом» нейроне ASEL и хемосенсорных нейронах ASH и ADF, а у самцов также в нейронах, имеющихся только у этого пола, которые контролируют мужское брачное поведение. Сам нематоцин производится в термосенсорных нейронах AFD, нейросекреторных нейронах NSM, вставочных нейронах AVK, глоточном нейроне M5, механосенсорном нейроне DVA и в имеющихся только у самцов моторных нейронах CP, которые управляют специфическими движениями во время спаривания.

Для выявления функций новооткрытой регуляторной системы оба исследовательских коллектива изготовили генно-модифицированных червей с отключенными генами нематоцина и его рецепторов. Такие черви оказались жизнеспособными, но специальные тесты выявили в их поведении любопытные отклонения от нормы (то же самое, кстати, можно сказать и о мышах с отключенной окситоциновой системой).

Бельгийско-голландский коллектив изучил хемотаксис червей. Нормальных C. elegans привлекает поваренная соль в небольшой концентрации, а в высокой — отпугивает. Отвечают за данное поведение нейроны ASEL, ADF и ASH, в которых активны гены рецепторов нематоцина. У червей с отключенной нематоциновой системой врожденная реакция на соль не изменилась, однако они утратили способность менять эту реакцию на основе приобретенного опыта. Если нормального червя подержать 15 минут в слабом растворе соли, но без пищи, то слабый вкус соли перестает привлекать червя и даже начинает отпугивать. Черви с отключенной нематоциновой системой оказались почти неспособны к такому обучению. Для восстановления обучаемости достаточно включить экспрессию ntr-1 (рецептора) во «вкусовом» нейроне ASEL, а ntc-1 (нематоцина) — во вставочных нейронах AVK.

Интересно, что у млекопитающих вазопрессин участвует в поддержании водно-солевого баланса (другое название вазопрессина — «антидиуретический гормон»), а окситоцин необходим для некоторых видов обучения. Например, мыши с отключенной окситоциновой системой страдают от «социальной амнезии»: они не запоминают сородичей и не узнают их по запаху, что, конечно, плохо сказывается на их социальной адаптации.

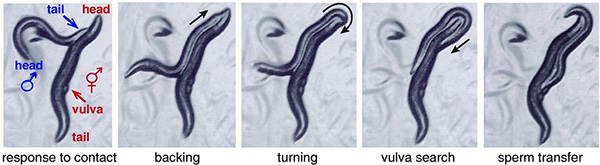

Нормальное половое поведение самца C. elegans. Слева направо: реакция на контакт, движение вдоль тела гермафродита к его хвосту, поворот, поиск вульвы и передача спермы. Изображение из обсуждаемой статьи Garrison et al.

Американская команда сосредоточилась на половом поведении червей-мутантов. Оказалось, что гермафродиты с отключенной нематоциновой системой не отличаются от нормальных ни по своему половому поведению, ни по репродуктивному успеху (плодовитости). Однако у самцов отключение этой системы резко снижает репродуктивный успех. Такие самцы реагируют на потенциальных половых партнеров (то есть гермафродитов, которые при спаривании выступают в роли самок) гораздо менее энергично. Нормальный самец пытается спариться с первым же гермафродитом, к которому случайно прикоснется его хвост (см. рисунок). Самцы-мутанты предпринимали первые вялые попытки «ухаживания» лишь после двух-трех таких прикосновений. Кроме того, эти попытки были на редкость неуклюжими и часто заканчивались неудачей. Авторы разделили стандартное брачное поведение самца на пять последовательных элементов (см. рисунок) и показали, что на каждом из этих этапов самцы-мутанты чаще ошибаются, сбиваются и реже переходят к следующему этапу, чем нормальные самцы.

В поведении мутантных самцов был выявлен еще один дефект. Нормальные самцы, если дать им много еды, но не дать половых партнеров, довольно быстро покидают изобильное место и уползают на поиски любовных приключений. Самцы с отключенной нематоциновой системой в такой ситуации остаются у «кормушки» в 3-4 раза дольше. Авторы заключают, что нематоцин усиливает сексуальную мотивацию самцов и координирует их половое поведение.

По-видимому, в работе нематоциновой системы важную роль играет обратная связь. Вставочные нейроны, экспрессирующие ntc-1, получают сигналы о событиях в окружающем мире от сенсорных нейронов, экспрессирующих нематоциновые рецепторы. В ответ на определенные сигналы вставочные нейроны начинают выделять нематоцин. Нейропептид модулирует работу сенсорных нейронов, каким-то образом меняя их «настройки», что, в свою очередь, активирует программу полового поведения или способствует выработке рефлексов.

Полученные результаты согласуются с гипотезой, согласно которой регуляторная система, основанная на окситоцино- и вазопрессиноподобных нейропептидах и отвечающая за координацию полового поведения, водно-солевой баланс и некоторые виды обучения, сложилась более 700 млн лет назад у древнейших билатерально-симметричных животных, которые в те времена еще не успели подразделиться на первичноротых (к которым относится C. elegans, насекомые, моллюски и кольчатые черви) и вторичноротых, к которым относятся позвоночные.

Источники:

1) Jennifer L. Garrison, Evan Z. Macosko, Samantha Bernstein, Navin Pokala, Dirk R. Albrecht, and Cornelia I. Bargmann. Oxytocin/Vasopressin-Related Peptides Have an Ancient Role in Reproductive Behavior // Science. 2012. V. 338. P. 540–543.

2) Isabel Beets, Tom Janssen, Ellen Meelkop, Liesbet Temmerman, Nick Suetens, Suzanne Rademakers, Gert Jansen, and Liliane Schoofs. Vasopressin/Oxytocin-Related Signaling Regulates Gustatory Associative Learning in C. elegans // Science. 2012. V. 338. P. 543–545.

3) Scott W. Emmons. The Mood of a Worm // Science. 2012. V. 338. P. 475–476.

См. также:

1) Нейронные сети, отвечающие за социальное поведение, эволюционируют очень медленно, «Элементы», 14.06.2012.

2) Гены управляют поведением, а поведение — генами, «Элементы», 12.11.2008.

3) Окситоцин делает людей более чуткими к добрым словам, «Элементы», 17.12.2008.

4) Самцы после спаривания становятся спокойнее и смелее, «Элементы», 16.10.2007.

5) Найден ген, влияющий на склонность к добрым поступкам, «Элементы», 21.05.2009.

6) Биохимические основы любви закладываются в младенчестве, «Элементы», 02.12.2005.

7) Окситоцин усиливает любовь к «своим», но не улучшает отношения к чужакам, «Элементы», 17.06.2010.

8) Голос и объятия одинаково важны, «Элементы», 18.05.2010.

-

Марков пишет:

"...Полученные результаты согласуются с гипотезой, согласно которой регуляторная система, основанная на окситоцино- и вазопрессиноподобных нейропептидах и отвечающая за координацию полового поведения, водно-солевой баланс и некоторые виды обучения, сложилась более 700 млн лет назад..."

На мой взгляд, озвученные результаты ЛУЧШЕ ВСЕГО согласуются с гипотезой универсального генома Михаила Шермана:

http://www.goldentime.ru/hrs_text_041.htm

По сути, эти результаты можно даже считать сбывшимся предсказанием данной гипотезы. И это не первое такое сбывшееся предсказание. Вот, например, еще из недавних полученных результатов, которые тоже вполне можно считать сбывшимся прогнозом гипотезы Шермана:

http://elementy.ru/news/431783 -

Соответствуют ли изложенные здесь результаты предсказаниям гипотезы М. Шермана об "универсальном геноме" (http://orphanresearch.org/journals/cc/shermanCC6-15.pdf)? Судите сами.

Вот что пишет Шерман в своей статье:

There are two main testable predictions of the presented hypothesis, which are absolutely critical for validation of the model:

(1) full or parts of the developmental programs characteristic to

higher taxons must be encoded in genomes of lower taxons, and

(2) blocks of genetic information encoding these developmental

programs in more primitive taxons must be useless in these taxons.

Очевидно, что обнаружение в НС нематоды данной регуляторной системы не является подтверждением этих предсказаний. Во-первых, здесь нет речи о программах онтогенеза каких-то органов. Во-вторых, данная система у C. elegans, как показали эксперименты, вовсе не является "бесполезной" (useless).

К сказанному можно добавить, что сам Шерман, как прекрасно видно из его статьи, признаёт происхождение всех Metazoa от общего предка. Таким образом, фраза из заметки "Полученные результаты согласуются с гипотезой, согласно которой регуляторная система, основанная на окситоцино- и вазопрессиноподобных нейропептидах ..... сложилась более 700 млн лет назад у древнейших билатерально-симметричных животных" не вступает в конфликт с идеями Шермана (которые, впрочем, представляются мне ошибочными и почти не получили поддержки в научном сообществе, хотя и были дружно поддержаны креационистами, включая сторонников "разумного замысла" - но это уже совсем другая тема).-

1. В данном случае никто не говорил, что Ваша фраза неправильная (опять невнимательны?).

2. Я также НЕ говорил, что имею в виду ТО самое предсказание, о котором говорил сам Шерман (опять торопитесь с суждением?)

3. Я отметил лишь то, что обнаружение ОБЩИХ генов, отвечающих за те признаки и свойства, которые характерны для относительно сложной организации - явно предсказываются гипотезой Шермана. А вот в рамках чистого дарвинизма - такие вещи не только не предсказываются, но каждый раз оказываются весьма неожиданными (гены весьма сложных признаков у гипотетически примитивного общего предка).

В переводе на простой язык это и означает, что "гипотеза Шермана объясняет обнаруженный результат лучше".

4. Считаю, что для читателей сайта нет ничего криминального в том, чтобы узнать (попутно с действительно интересными результатами, изложенными в данной заметке), что есть еще в научной среде и такая гипотеза ("универсального генома"), которая хотя и не общепринята, но опубликована и обсуждается. И целый ряд фактов она объясняет явно лучше, чем гипотеза, общепринятая сегодня.-

Вы противопоставили две гипотезы: ту, о которой "пишет Марков", и гипотезу Шермана, подчеркнув, что вторая объясняет результаты лучше. Я возражаю, что в данном конкретном случае противопоставление неуместно. Как по классическим взглядам, так и по Шерману животные имели общего предка, чем и объясняется наличие общих генов.

Вы не указали, какие именно предсказания гипотезы Шермана подтверждаются этими данными. Поэтому читатель, естественно, должен был подумать, что речь идет о реальных предсказаниях этой гипотезы, о которых прямым текстом пишет Шерман, а не о каких-то других, ни Шерманом, ни Вами не названных и на самом-то деле просто придуманных Вами.

Данная регуляторная система не является "характерной для относительно сложной организации" (если считать, что нематоды имеют "простую" организацию). Видно, что данная система полезна нематодам.

Ничего неожиданного в этом открытии нет, поскольку эта система ранее уже была обнаружена, помимо позвоночных, также у насекомых, полихет, пиявок, гастропод. Фактически вопрос был лишь о том, утратили ли нематоды эту систему, которая явно была у их предков, или сохранили? Оказывается, сохранили.

Эти данные подтверждают происхождение от общего предка, признаваемое как сторонниками общепринятой ТЭ, так и сторонниками "разумного замысла", включая Шермана - и не более того. Никоим образом гипотеза о созданном "разумным дизайнером" универсальном геноме не становится более предпочтительной в свете этих данных, потому что для их объяснения, повторю, достаточно лишь признания факта существования у билатерий общего предка, что даже Шерманом не отрицается.

Надеюсь, читатели поймут меня правильно, если я воздержусь от продолжения дискуссии. Мне работать надо.-

Гипотеза Шермана, без сомнения, радикально отличается от существующих общепринятых взглядов на эволюцию. Но не в отношении вопроса общего предка (существование которого в "классической" гипотезе предполагается безусловно, а в гипотезе Шермана вполне может быть допущено). А в том, что по Шерману - этот общий предок был гораздо БОЛЕЕ сложным организмом, чем многие сейчас существующие. Т.е. по Шерману - эволюция - это, скорее, потеря "лишних" генов, чем приобретение новых генов (согласно, общепринятым взглядам).

Вот что говорит сам Шерман по этому поводу:

http://www.goldentime.ru/hrs_text_041.htm

Шерман:

> Итак, наша модель предполагает, что все многоклеточные организмы, относящиеся к различным типам, обладали универсальным геномом. Все эти группы появились одновременно (Кембрийский взрыв в палеонтологии), и поэтому геномы различных многоклеточных так похожи. В универсальном геноме была записана информация об устройстве всех основных сегментов и систем органов у всех типов животных. Тем самым, организм, принадлежащий к каждому из типов, имел в своих генах информацию о развитии любого другого типа. Однако в одних организмах включались одни программы развития, а в других – другие. Эта разница во включении программ определила то, что одни животные стали червями, а другие хордовыми. Другими словами, мы утверждаем, что черви не обладают сердцем, легкими и мозгом не потому, что этого нет в их геноме – но из-за того, что требующиеся для этого эмбриональные программы не «включаются» у них – несмотря на то, что код этих программ закодированы в их геноме.

Это не означает, что исходные программы кембрийского периода полностью соответствуют существующим сегодня. Программы развития в универсальном геноме могли изменяться, при этом они могли как локально улучшаться, так и ЧТО-ТО ТЕРЯТЬ...

Что мы имеем на сегодняшний день из установленных фактов?

1. Целый каскад генов, отвечающих за развитие крыльев мухи и, как это ни странно, цыпленка, на ранней стадии - подозрительно одинаков.

2. Некоторые общие (гомологичные) гены (для всех животных), отвечающие за развитие сердца.

3. Общие (гомологичные) гены, отвечающие за развитие сегментов тела.

4. Общие гены, отвечающие за развитие глаз (от человека до медуз).

5. Общие гены опсинов (в глазах), начиная с медуз.

6. И вот теперь уже (предпоследнее исследование) - общие гены, отвечающие за механизм любопытства (т.е. уже, по сути, чуть ли не высшая нервная деятельность).

7. И наконец, последнее (обсуждаемое) исследование - установлены общие гены, отвечающие за половое поведение и возможность к обучению. Что само по себе тоже удивительно. Ибо получается, что "общий предок всех животных", вероятно, уже имел достаточно продвинутое половое поведение.

В связи с этим может даже возникнуть вопрос - а чего, собственно еще НЕ умел делать "общий предок всех животных"?

В рамках какой гипотезы эти факты объясняются лучше (или даже предсказываются) - я предоставляю читателям решать самим.

А мне тоже пора работать.-

> Другими словами, мы утверждаем, что черви не обладают сердцем, легкими и мозгом не потому, что этого нет в их геноме – но из-за того, что требующиеся для этого эмбриональные программы не «включаются» у них – несмотря на то, что код этих программ закодированы в их геноме.

Весь интернет завален бредятиной - ну почему им там не сидится??? Почему они с маниакальным упорством все время пытаются влезть на оставшиеся островки здравого смысла? Их бьют - а они лезут и лезут???

-

-

-

-

-

Последние новости

Нервная система C. elegans. Нейроны помечены зеленым флуоресцирующим белком. Изображение с сайта www.sfu.ca