Озеро Восток и его обитатели

В середине марта 2012 года в Палеонтологическом институте РАН проводилась конференция по результатам и перспективам выполнения бюджетной программы, посвященной исследованию эволюции биосферы Земли. В числе прочих и, нужно сказать, на редкость интересных и содержательных докладов выступил Сергей Булат, сотрудник Петербургского института ядерной физики, участник проекта по глубокому бурению самого крупного подледного антарктического озера на станции Восток. Он рассказал о биологической части исследований ледового керна, о характеристиках потенциальных обитателей этого необыкновенного водохранилища, 15 миллионов лет назад закрытого от внешнего мира ледовым щитом.

Озеро Восток — это самое большое из 145 известных подледных озер Антарктиды. Оно закрылось ледяным щитом около 15 млн лет назад и таким образом представляет собой «капсулу времени». Все то, что оказалось подо льдом миллионы лет назад, сохранялось в более или менее изолированном виде. Четырехкилометровый слой льда служит не столько посредником между внешним миром и озерной водой, сколько надежнейшей преградой для их сообщения. В течение 15 миллионов лет жизнь в этом озере (если она вообще там имеется) развивалась своим путем, пока неизвестно каким. Погибли ли находящиеся там живые существа, не справившись с исключительными для себя условиями, нашли ли особые пути выживания, используя эти условия в свою пользу, — неизвестно. Проект бурения льда над озером, как все надеются, поможет ответить на эти интригующие вопросы. Что там — в этой капсуле времени?

Первые данные об озере Восток были получены с помощью аэроэхолокации в середине 70‑х годов прошлого века. По тогдашним представлениям площадь озера оценивалась в 10 000 км2. Через 18 лет, в 1993 году, спутниковая съемка подтвердила существование гигантского озера, и дальнейшие сейсмо- и аэросъемки уточнили его характеристики. Его длина более 275 км и ширина около 65 км, площадь составляет примерно 15 500 км2, а объем — около 6 100 кубокилометров воды. То есть по своим параметрам оно похоже на озеро Онтарио (или тридцать Женевских озер).

Положение подледных озер Антарктиды. Разными цветными треугольничками обозначены страны, осуществляющие исследования озер: белые — США, зеленые — Италия, желтые — совместные США-Британия-Дания, красные — Россия. LV (малозаметные серые буковки) — озеро Восток. Врезка в углу показывает радиолокационные исследования соответствующих национальных групп. Изображение из статьи Siegert et al. A revised inventory of Antarctic subglacial lakes, 2005 (PDF, 275 КБ)

Таким образом, это озеро, какой бы стране или проекту ни принадлежала честь заниматься его исследованиями, является самым большим из известных на сегодняшний день подледных озер. Но так уж вышло, что изучение озера ведется прежде всего российскими учеными на базе российской станции Восток. Минимальная температура на станции Восток –89,2°С, средняя температура –55,1°С. Работы там ведутся круглый год, так что к исследовательской романтике примешивается изрядная доля необходимой физической выносливости.

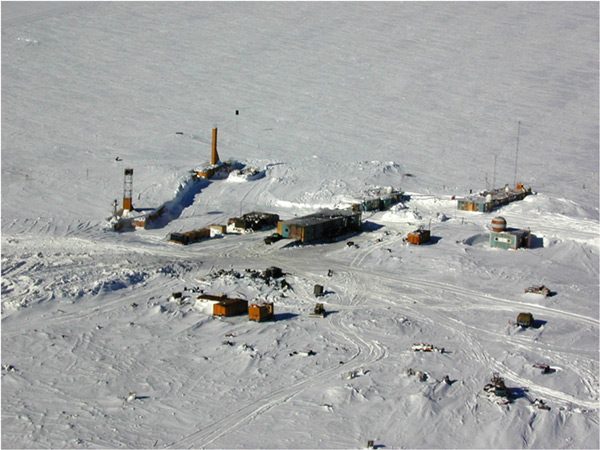

Станция Восток представляет собой несколько строений на южном магнитном полюсе. В 1960‑х годах началось бурение льда с целью изучения ледовых кернов и составления палеоклиматических реконструкций. Существование подледного озера в этом месте явилось своего рода бонусом антарктическим бурильщикам. Изображение из доклада Сергея Булата в ПИН РАН, любезно предоставлено С. Булатом

Станция основана в 1957 году, и с 1960‑х годов началось бурение льда над этим озером. До глубины 3623 метров работы вели совместно российские, французские и американские специалисты, и полученный керн делили поровну на три части. В 1999 году бурение остановили почти на 8 лет (как раз столько времени потребовалось, чтобы решить, что делать с обнаруженным прямо под скважиной озером), и возобновилось оно лишь в 2006 году.

Почему вообще существует это озеро, почему вода не промерзает до дна? В принципе, замерзанию воды могут препятствовать два фактора: геотермальный подогрев снизу и высокое давление. В данном случае работают оба. Толщина льда над водой 4200–3750 м, глубина озера в самой глубокой его части — 680 м, а в среднем — около 300 м. Температура воды –2,65°С, давление — около 400 атмосфер, а возраст воды, согласно расчетным результатам скорости обновления водной массы, составляет 15–20 тысяч лет.

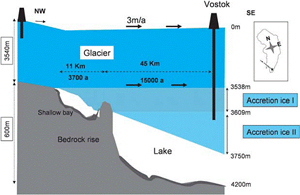

Лед над озером намерзает неравномерно из-за сложного баланса между движением ледника и поступлением в озеро талой воды с северной мелководной части. Поэтому самый толстый лед оказывается над северной частью озера, где оно достигает наибольшей глубины. Там и работает буровая установка.

Лед над озером состоит из двух частей. Верхний лед (его называют «лед первого типа») имеет глинистые и другие твердые минеральные включения, которые явно привнесены ледником с мелководной части озера. Эти включения имеют миллиметровый размер и распределены более или менее равномерно: 0–20 частиц на каждый метр керна. Нижний лед, прилегающий собственно к воде и образующийся из воды озера, этих включений не имеет. Это лед второго типа. Они различаются и по другим признакам — размеру кристаллов и электропроводности. Последняя резко снижена у льда второго типа. Кроме того, содержание газов во льду первого типа в 100–1000 раз выше, чем в озерном льду.

Схематичный разрез озера, показывающий расположение слоев льда первого (71 м толщиной) и второго (около 141 м толщиной) типа. Изображение из главы Petit et al. Lake Vostok, Antarctica: Exploring a Subglacial Lake and Searching for Life in an Extreme Environment из книги «Lectures in Astrobiology», 2005

5 февраля этого года произошло знаменательное событие — на отметке 3769,3 м бур достиг воды озера. Вот он — вход в капсулу времени. Естественно, хочется немедленно (а лучше еще быстрее!) получить ответ на самый главный вопрос — ну что там?! Но наука, та, настоящая наука, которой доверяет разум, так быстро не делается. Первые пробы озерной воды, пока что грязной, смешанной с буровой жидкостью, поступят в исследовательские лаборатории только к 2013 году. И только после этого можно будет делать первые предварительные заключения. Но и до этого времени у биологов работа найдется. На сегодняшний момент важно уметь отличать привнесенные загрязнения от истинных обитателей загадочного водоема. Ведь даже если найдутся какие-то признаки жизни, то как потом отбиваться от реплик ехидных скептиков «а вы руки хорошо помыли?» или предположений более раздумчивых философов «да там на снегу кого только не обнаружишь, могло и в ваши пробирки случайно залететь», или еще более глубокомысленно и по‑научному сформулированных вопросов «а может, в озеро был приток дополнительной воды от подледной сети водоемов? — вот вам и псевдоследы изолированной жизни». Ко всем этим вопросам нужно как следует подготовиться.

Естественно, все работы ведутся с помощью распознавания специфических генетических маркеров, так как пытаться выявить микрообитателей методом культивирования бесполезно — слишком малый процент бактериальной флоры можно вырастить в лабораторных условиях. Поэтому была создана специальная база данных генных маркеров (16S рРНК и др.), которые связаны с поверхностными загрязнениями — людьми, машинами, пылью, микроорганизмами, обитающими на снегу и в поверхностном льду и т. д. Если в пробах ледового керна обнаруживались такие маркеры, то они считались чужеродным загрязнением. Кроме того, важно вести исследования в лаборатории, условия которой обеспечили бы сверхстерильные условия и исключили бы дополнительное загрязнение. Такие лаборатории в мире работают, и шесть из них так или иначе вовлечены в выполнение проекта.

Чистая комната (класс чистоты 10 — наивысший из возможных) в лаборатории гляциологии и геофизики (LGGE) в Гренобле, Франция. Изображение из доклада С. Булата в ПИН РАН

Методика исследований и взаимодействие лабораторий отрабатывались при изучении обитателей снежного покрова и ледового керна с последовательных глубин. Оказалось, что численность и разнообразие истинного микронаселения снежного покрова в окрестностях озера Восток совсем скудны, а на глубине трех метров снег стерилен (если, конечно, исключить все загрязнения). Все предыдущие сообщения о впечатляющем разнообразии ледовых и снежных микроорганизмов (Priscu et al. Geomicrobiology of Subglacial Ice Above Lake Vostok, Antarctica, 1999, Karl et al. Microorganisms in the Accreted Ice of Lake Vostok, Antarctica, 1999, Christner et al. Limnological conditions in Subglacial Lake Vostok, Antarctica, 2006 (PDF, 1 097 КБ)), по всей видимости, нужно воспринимать как артефакт — они описывают и исчисляют обычные для станции загрязнения. В действительности численность клеток во льду первого типа составила 0–24 на миллилитр, а во льду второго типа — 0–12 на миллилитр. Для сравнения: присутствие загрязнений дает концентрацию около 5 000 клеток/мл.

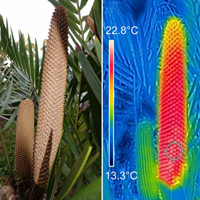

Пока что единственный аутентичный обитатель озерно-ледовой экосистемы был обнаружен во льду первого типа, содержащем глинистые частицы. Это термофильная бета-протеобактерия Hydrogenophilus thermoluteolus (PDF, 1 128 КБ). Сигналы присутствия этой бактерии зарегистрированы на глубинах 3607 и 3561 м. Данная бактерия была выделена впервые из термальных источников Японии, а затем обнаружилась повсюду в аналогичных условиях. Оптимальная температура роста для нее около 50°С. Вполне вероятно, что в Антарктических озерах она также обитает в осадках геотермальных разломов, используя водород в качестве донора электронов. Во льду второго типа никаких известных бактерий не нашлось.

Теперь, когда бур добрался до озерной воды, начался новый этап исследований.

Озерная вода отличается чрезвычайно высоким избыточным содержанием кислорода: от 70 до 700–1300 мг/л (в обычной пресной воде кислорода примерно в десять–сто раз меньше). Если микроорганизмы и выживают в таких условиях, то они вынуждены приспособиться к изнурительному для себя сверхкислородному стрессу. Предположим, такие существа будут обнаружены. Тогда это будут одни из самых удивительных хемолитоавтотрофов на Земле, приспособившихся к высоким концентрациям перекиси водорода, супероксидов, атомарного кислорода и других весьма неполезных для жизни соединений. Чтобы убедиться в их существовании или, напротив, в невозможности выживания при избытке кислорода, или в том, что предположения и гипотезы ученых далеки от реальности, осталось только набраться немного терпения и подождать результатов исследований.

Источники:

1) Доклад С. Булата в ПИН РАН.

2) С. А. Булат, И. А. Алехина и др. Клеточные концентрации микроорганизмов в атмосферном и озерном льду керна Восток, восточная Антарктида // Микробиология. 2009. Т. 78. № 6. Сc. 850–852.

3) Céline Lavire, Philippe Normand, Irina Alekhina, Serguey Bulat, Daniel Prieur, Jean-Louis Birrien, Pascale Fournier, Catherine Hänni, Jean-Robert Petit. Presence of Hydrogenophilus thermoluteolus DNA in accretion ice in the subglacial Lake Vostok, Antarctica, assessed using rrs, cbb and hox // Environmental Microbiology. 2006. Vol. 8. № 12. Pp. 2106–2114.

4) Jean Robert Petit, Irina Alekhina, Sergey Bulat. Lake Vostok, Antarctica: Exploring a Subglacial Lake and Searching for Life in an Extreme Environment (глава из книги «Lectures in Astrobiology» под редакцией Muriel Gargaud, Bernard Barbier, Hervé Martin, Jacques Reisse) // Berlin: Springer, 2005. Vol. 1. Pp. 227–288.

Елена Наймарк

-

Очень интересно! Елена, а подскажите это равновесная концентрация кислорода при таких давлении и температуре, или откуда-то идет превышение? В принципе логично, что при понижении температуры и росте давления растворимость газов растет, а в отсутствии стока и производства органики, кислороду не на что расходоваться для окисления. А геологически активные зоны в озере есть? Если есть жизнь в первую очередь должна существовать там, но она будет вряд ли отличаться от прочих замкнутых подземных пещер и прочих черных курильщиков.

-

Про кислород постараюсь написать попозже, когда разберусь сама. Если хотите, пришлю Вам статью, и Вы сами разберетесь как следует, и мне все объясните:) Только Ваш адрес нужен.

А относительно глубоководных курильщиков вот что: нужно иметь в виду крайне низкое содержание серы и органики во льду второго типа. Если этот лед адекватно отражает содержание всей этой химии в озерной воде, то сходства жизненных стратегий между обитателями озера и курильщиков никакого.-

Записали?

Серы и не должно быть, если вода насыщена кислородом сероводород окисляется до элементарной серы, которая оседает на дне. К тому же если нет конвекции серный комплекс бактерий может существовать в каком нибудь разломе, где и теплее и питание.

Ну и не обязательно сера, водородные источники тоже могут быть весьма перспективными.

-

-

5 февраля этого года произошло знаменательное событие — на отметке 6769,3 м бур достиг воды озера.

Первые пробы озерной воды, пока что грязной, смешанной с буровой жидкостью, поступят в исследовательские лаборатории только к 2013 году.

-

Лед начали бурить в середине 1960-ых, когда про озеро еще не было известно. Эти работы предполагали всевозможные геофизические исследования и палеореконструкции по ледовому керну. Чем глубже скважина, тем древнее то время, к которому можно подобраться, тем больше можно получить информации про прошлые климаты. Так что логика тут имелась вполне очевидная. Впрочем, место бурения определялось в 50-ых годах, а тогда могли быть свои мотивы. Можете покопаться в старых архивах, наверняка ответ найдется.

-

К счастью, для участия в таких исследованиях - и в лабораториях, и в полевых условиях - выбираются люди с высоким IQ, комментаторы же никак не отбираются.

-

Неожиданная реакция, ув. Елена... Вместо внятной аргументации - переход на личный IQ комментатора, который в прошлом - геофизик, побывавший на буровых, правда, не в Антарктиде. Так как насчет стерильности бурового раствора?

-

Интересный интернет-ресурс.Весьма интересна рассматриваемая тема и великое открытие российских учёных!

Позволю дать ссылку на не менее интересный портал профессионалов арктических и антарктических исследований,в том числе,по теме озера Восток: http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=1276&p=36599#p36599 -

Ув. геофизик, на эту тему писалось и не раз, какие меры предпринимались, чтобы буровой раствор не попал в озеро, и думаю как буровику вам ли этого не знать. А здесь в статье четко написано что биомаркеры бурового раствора и всех присутсвующих специально брались чтобы потом отсечь в качестве фона. Неужели трудно прочитать статью?

-

Зря вы так. Если ув. биологи консультировались у специалистов по гидродинамике, то они не могут не знать, что при смешивании двух жидкостей, находящихся при разном давлении, могут иметь место несколько эффектов, из-за которых какая-то часть бурового раствора проникает в зону высокого давления, а именно: неустойчивость поверхности разрыва, образование завихренности, зоны рециркуляции у твердых границ. Тот, кто утверждает, что все эти факторы там были исключены, берёт на себя слишком много.

-

-

-

-

Извините, дорогой, друг, но реакция Елены в данном случае легко объяснима.

Вы пали жертвой пагубной привычки судить об общем комплексе проблем по единственному сообщению.

Напомню, скважину на озере Восток законсервировали на 30 лет в ожидании технологии, которая позволит взять стерильную пробу. В качестве бурового раствора использовалась смесь (кажется, точно не помню - гуглите, если интересно) глицерина и керосина. Плотность этой смеси подобрали так, чтобы она поддерживала скажину в гидростатическом равновесии (т.е чтобы скважина за счет пластичности льда не заплыла). Вода в озере находится под давлением 400 атмосфер - это и в заметке сообщается - что гораздо больше гидростатического давления бурового раствора. Следовательно, в момент проникновения вода вытеснила буровой раствор и моментально замерзла (поскольку давление упало), образовав ледяную пробку. Пробы, которые находятся сейчас в лаборатории - это часть этой пробки, которую повторно забурили.

Все эти данные я получил, читая информацию с разных источников. Надеюсь, Вас в Гугле еще не забанили, и Вы интересующую Вас информацию тоже раскопаете. Если Вас в Гугле все-таки забанили, увы, мне придется присоединиться к высказыванию Елены об IQ.

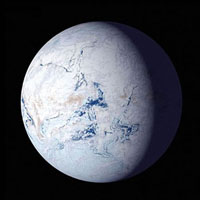

Ледяные щиты Земли

-

26.02.2024Глобальное оледенение в неопротерозое могло быть вызвано падением астероидаВладислав Стрекопытов • Новости науки

26.02.2024Глобальное оледенение в неопротерозое могло быть вызвано падением астероидаВладислав Стрекопытов • Новости науки -

21.08.2017Рекордно древний ледИгорь Иванов • Картинки дня

21.08.2017Рекордно древний ледИгорь Иванов • Картинки дня

-

19.04.2017Кислородная революция и Земля-снежокСергей Ястребов • Библиотека • «Химия и жизнь» №9, 2016

19.04.2017Кислородная революция и Земля-снежокСергей Ястребов • Библиотека • «Химия и жизнь» №9, 2016

-

21.11.2016Спутник ICESat-2Фёдор Шабалин • Картинки дня

21.11.2016Спутник ICESat-2Фёдор Шабалин • Картинки дня

-

13.03.2013Организмы, которым более полумиллиарда лет, указывают на распространение оледенения 300 млн лет назадАндрей Журавлёв • Новости науки

13.03.2013Организмы, которым более полумиллиарда лет, указывают на распространение оледенения 300 млн лет назадАндрей Журавлёв • Новости науки

-

08.04.2012Озеро Восток и его обитателиЕлена Наймарк • Новости науки

08.04.2012Озеро Восток и его обитателиЕлена Наймарк • Новости науки

-

26.02.2010Ледяные мирыЕвгений Подольский • Библиотека

26.02.2010Ледяные мирыЕвгений Подольский • Библиотека

-

14.03.2008Неожиданный ракурс. Жан Луи Родольф АгассисЕвгений Подольский • Библиотека

14.03.2008Неожиданный ракурс. Жан Луи Родольф АгассисЕвгений Подольский • Библиотека

-

08.02.2007Холодная эра наступила внезапноАлександр Марков • Новости науки

08.02.2007Холодная эра наступила внезапноАлександр Марков • Новости науки

-

26.09.2006Гренландия всё быстрее теряет свой ледАлексей Гиляров • Новости науки

26.09.2006Гренландия всё быстрее теряет свой ледАлексей Гиляров • Новости науки

Последние новости

Подледное озеро Восток в Восточной Антарктиде хорошо видно на спутниковых съемках по рельефу льда. Изображение с сайта en.wikipedia.org