Австралийские биологи открыли дополнительный способ размножения кораллов

Штормовые условия океанических побережий, где обитают кораллы, являются не только фактором нестабильности, повышающим смертность этих существ. Они также способствуют увеличению числа личинок кораллов. Волны разбивают эмбрионов на отдельные бластомеры, и из каждого бластомера развивается самостоятельная личинка. Эта дополнительная возможность увеличивает число потомков в два-четыре раза, и во столько же раз увеличиваются шансы на выживание и оседание личинки в подходящем месте. Вероятно, именно приспособления к всевозможному умножению количества молоди обеспечили кораллам столь успешное выживание в нестабильных условиях штормовых зон и эволюционное долгожительство.

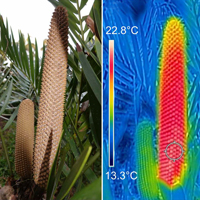

Как известно, кораллы размножаются половым и бесполым путем. Яйцеклетки и сперматозоиды созревают в энтодерме и выбрасываются наружу в воду. При этом выброс половых продуктов синхронизируется временем года и фазой луны: по всей вероятности, кораллы реагируют на определенную длину волны в голубом диапазоне и температуру воды. Синхронизация размножения по времени года и фазе луны характерна не только для кораллов, но и для многих других морских животных (так, исследователям морской живности Белого моря хорошо знакомы устрашающие картины размножения нереисов: во время первого полнолуния июля эти внушительного размера полихеты все хором поднимаются на поверхность и, скользя по воде словно морские змеи, выбрасывают половые продукты).

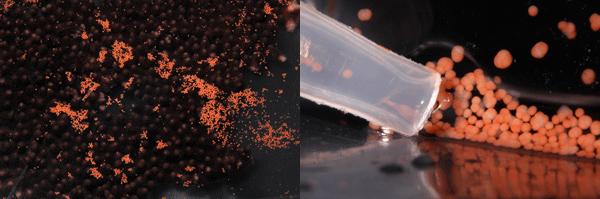

Кораллы выметывают гаметы в воду одновременно (розовые скопления слева), формируя связки яиц и сперматозоидов. В каждой связке 5–10 яйцеклеток и тысячи сперматозоидов (округлые связки увеличены на фото справа). Изображение с сайта www.secore.org

Оплодотворенная яйцеклетка плавает в воде и, пройдя несколько последовательных расщеплений, формирует бластулу, затем гаструлу и наконец личинку-планулу. Эта личинка снабжена ресничками и подвижна. Она опускается на дно, и если ей удается попасть в место, где есть подходящий субстрат для прикрепления, проходит метаморфоз и превращается в полип. После полип может размножаться бесполым путем, отпочковывая всё новые и новые кораллиты. Так формируется модульная постоянная колония — то есть такая, которая состоит из жестко связанных генетически единообразных организмов (сейчас различают модульные и колониальные организмы, последние состоят из нежестко связанных различающихся особей). Планула считается расселительной стадией, так как именно за счет выброса большого числа таких личинок происходит освоение новых местообитаний.

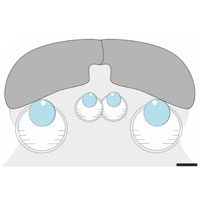

Схема опыта с полипами. Первая (самая левая) колонка — одно-, двух- и четырехклеточные эмбрионы. Далее следует переливание из одного аквариума в другой с тридцатисантиметровой высоты — то есть имитация шторма средней силы. Вторая колонка — распавшиеся клетки эмбрионов разных размеров. Третья колонка — новое начало прерванного развития. В следующих колонках показано, что до окончания гаструляции соблюдается разная пропорция размеров эмбрионов. Последняя колонка — молодые полипы после метаморфоза, пропорции размеров сохраняются. Изображение из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Science

Австралийские ученые из института Института наук о море (Australian Institute of Marine Science, AIMS), внесли интересное дополнение к классической системе чередования поколений у кораллов. Они наблюдали в опытном аквариуме еще один способ бесполого размножения, помимо ординарного почкования. В аквауриумах у них росло 7 колоний кораллов Acropora millepora. Кораллы продуцировали яйца и после оплодотворения начали деление. Через три часа основная масса бластул — ранние стадии дробления яйца — состояли из 2, 4 или 8 клеток. И вот тогда исследователи проделали простой эксперимент: воду, содержащую эти эмбрионы (точнее — бластулы), перелили из одного аквариума в другой. Таким образом, бластулы подверглись воздействию, обычному в природных условиях, — это был аналог небольшого или среднего волнения на море. Большинство бластул распалось на отдельные клетки или фрагменты из двух-четырех клеток.

Тут сказалась одна специфическая особенность кораллов — отсутствие плотной оболочки у яйца. Если бы такая оболочка была, то никакие волны и ветры не смогли бы нарушить целостность этих эмбрионов. Тем не менее каждый отдельный фрагмент бластулы продолжал нормальное развитие. Их отличал от обычных личинок только размер. При спокойном развитии средний размер яйца составлял около 440 мкм, диаметр бластомеров двух- и четырехклеточных бластул составлял 313 и 227 мкм, размер подвижных личинок после окончания гаструляции и закрытия бластопора — а это происходит на 7-й день развития — примерно равен размеру оплодотворенных яиц, то есть около 440 мкм. После экспериментального «шторма» подвижные личинки оказались трех размерных классов — 440, 344 и 267 мкм. Ясно, что наряду с нормальными личинками выборка была составлена двух- и четырехклеточными бластомерами. Личинки всех размеров прошли метаморфоз с одинаковой эффективностью: около 80% из них превратились в маленькие полипы трех размерных классов — 866, 568 и 406 мкм. После того как эти полипы адаптировали фотосинтезирующих симбионтов, размеры их постепенно выравнялись.

Ювенильные стадии развития коралла Acropora millipora. А — изначальная смесь эмбрионов до начала опыта через три часа после оплодотворения. B — отдельные бластомеры после имитации шторма. C — четырехдневные эмбрионы трех размерных классов. D — шестинедельные полипы с симбионтами. Длина масштабной линейки 0,5 мм. Изображение из обсуждаемой статьи в Science

Многие животные способны продолжить нормальное развитие из отдельных бластомеров, особенно если разделение происходит на таких ранних стадиях. Однако только кораллы обратили этот рискованный путь себе на пользу, избавившись от плотной оболочки яйца. К подобному умножению количества потомков приспособлены кораллы из семейств Acroporidae, Faviidae, Mussidae, Fungidae и Occulinidae. Таким способом они удваивают или даже учетверяют число потомков, удваивая или учетверяя шансы на выживание и расселение. Возможно, что обилие потомков, достигаемое всеми возможными путями, определило их способность приспосабливаться к нестабильным условиям штормовых зон и, соответственно, эволюционную стойкость.

Источник: A. J. Heyward, A. P. Negri. Turbulence, Cleavage, and the Naked Embryo: A Case for Coral Clones // Science. 2 March 2012. V. 335. P. 1064.

Елена Наймарк

-

Интересная заметка, хотя в ней есть ряд досадных неточностей (например, 2-4-хклеточные зародыши никак не могут быть бластулами, так как бластула - однослойный зародыш с полостью внутри; и даже таких зародышей до эпителизации клеток Захваткин предлагал называть пребластулами). Но это все мелочи. А вот за державу обидно: опять современные ученые не знают и не цитируют своих предшественников.

В заметке есть такая фраза: "Однако только кораллы обратили этот рискованный путь (распад на бластомеры) себе на пользу, избавившись от плотной оболочки яйца." На самом же деле отсутствие яйцевой оболочки - типичный признак гидроидных (возможно, и всех книдарий) и губок. Так что, возможно, у предков кораллов ее никогда и не было. "Случайную полиэмбрионию" - распад зародыша на бластомеры, из которых развиваются нормальные личинки - описал у медузы Oceania...Илья Ильич Мечников в 1886 г! О.М. Иванова-Казас пишет, ссылаясь на его труды: "Причиной...разделения зародыша на части являются, видимо, какие-то внешние факторы, например удары волн".

И еще пара вопросов возникает в связи со статьей. 1) А насколько близко к поверхности плавают в природе яйца кораллов и насколько часто их разбивают волны? 2) А насколько легко выжить мелким бластулам не в лабораторном аквариуме, а в природе, где есть пресс хищников?

Неизвестно, какой была бы выживаемость мелких планул в море. Так что насчет "учетверения шансов на выживание" - это очень оптимистичная оценка...

(А еще интересно - пишут ли они о концентрации ионов кальция в своих аквариумах? Может, за составом воды не уследили? Короче, неплохо бы все это проверить в природе, а уж потом делать выводы о роли этого явления в размножении и расселении кораллов).-

Спасибо за уточнения. Такие сведения часто ускользают из активного обращения, если на них не обращает внимания специалист по эмбриологии или специалист по группе. Ответы на Ваши вопросы примерно такие: Яйца кораллов плавают на самой поверхности воды. Это написано в материалах workshop 2010 по размножению кораллов, ссылка на который есть к картинке в заставке. Волнение сопровождало дни икрометания в 50-55% случаев за последние 15 лет. Об этом написано в статье. 2)Не думаю, что пресс хищников и выживание как-то различает личинки и полипы разных размерных классов. Не так уж велика дистанция между этими размерными классами. а метаморфоз - критический этап развития - они проходят с одинаковой успешностью. Шансы на выживание - это вероятностная величина. Если число личинок увеличивается вчетверо, то и шансы учетверяются. 3) Опыты проводили в воде из тех мест, откуда брали кораллы, так что концентрация ионов кальция там такая же, как и вокруг островов Большого Барьерного рифа. 4)Вероятно, проверка природных явлений - дело более хитроумное, дорогостоящее и имеющее больше спорных интерпретаций, чем лабораторные опыты. Это я по своему опыту исследователя-экспериментатора знаю. Но возможно, австралийская группа как-нибудь выкрутится.

-

Большое спасибо за ответы!

В целом я согласен с Вашими доводами (и доводами авторов статьи). Хотя по поводу размеров все-таки сомнения остаются. Если линейные размеры отличаются примерно в два раза (как между крайними классами планул и полипов), то масса - примерно в 8 раз. Насколько я понял, у этих видов планула не питается (раз у нее замыкается бластопор). Значит, запас веществ у нее гораздо меньше, и восполнить его сложнее. Правда, можно предположить, что мелкие личинки быстрее оседают (вот, кстати, интересный вопрос для исследований в природе!).

Бегло глянул для амфибий - там, как и следовало ожидать, смертность крупных головастиков ниже, чем мелких, и быстро растущие особи быстрее проделывают метаморфоз; еще и по этой причине их общая смертность на личиночной стадии ниже (но головастики, в отличие от планул, питаются).-

Все же планулы - это совсем-совсем не головастики. Способ питания у них разный - активное питание vs. диффузное всасывание или как там еще у этих планул. Поэтому и выживание у них должно зависеть от разных причин. У рыбок выживаемость на ранних стадиях, кстати, тоже зависит от размеров малька. Так что сравнивать планул с личинками позвоночных не совсем корректно, хотя, как всегда, параллели интригуют.

-

-

== Правда, можно предположить, что мелкие личинки быстрее оседают (вот, кстати, интересный вопрос для исследований в природе!). ==

Почему не наоборот? На более мелких частицах сильнее действует даже Броуновское движение, не говоря уже о просто потоках жидкости, и такие частицы дольше остаются во взвешенном состоянии. Во всяком случае, с неживым - именно так; я это (почти) каждый день в колбе (10-2000 мл), а то и в реакторах (15000-30000 мл) наблюдаю :)

-

-

-

Дмитрий, если уж Вы участвуете в СОДЕРЖАТЕЛЬЕНОМ обсуждении, то Вам полезно знать, что рот у этой личинки формируется на 3-4-ый день, в особенности у вида, который обсуждается в статье. Так что планула - это общее название для таких стадий. Лекции Малахова превосходны и впечатляющи, но чаще всего дают скелет знаний, на который студент легко может нанизать многотонное тело фактической биологии. Тонкости названий важны на экзаменах и во время обсуждений, чтобы упростить собеседникам понимание. Если обсуждются вопросы с иностранными коллегами или статьи иностранных коллег, то тут важно понять, что они собственно имели в виду, так как термины у нас и у них различаются. Многих наших названий у них нет, зато и у нас нет их терминов. Думаю, вы это легко поймете по мере накопления опыта. Потому советую Вам остановиться на фразе "все это, конечно, прекрасно" без всяких но. А про планулы расскажете на экзамене:)

-

Рассказ о планулах на экзамене уже давно в прошлом, к сожалению :)

Просто мне всегда казалось (быть может, это только мне так казалось, не спорю, извините тогда уж за невежество), что планулой у стрекающих называют "окончательную" личинку, если угодно, то есть ту, из которой уже непосредственно при оседании сформируется взрослый организм. Да и видел я собственными глазами этих планул - нечто большое, мохнатое и многоклеточное :)

А все эти стадии развития кораллов - не знаю, их можно было бы назвать морулой, бластулой и так далее, чтобы не путаться. Всё-таки планула - это паренхиматозная личинка, а у кораллов уже на личиночной стадии формируется целентерон.

И да, действительно, иногда очень удручает различие в нашей и зарубежной терминологии. В своё время был сильно удивлен названием англоязычного териологического журнала "Journal of Mammology" :)-

Жизнь несколько многообразнее лекций Малахова, а лекции стоило бы слушать внимательнее. "Паренхиматозная личинка" - это паренхимула. У классической планулы есть два слоя эпителия, эктодермальный и энтодермальный, и замкнутая полость (будущая гастральная) внутри. Часто есть и аборальный орган чувств. И такие планулы часто встречаются у кораллов - по крайней мере, восьмилучевых. Но иногда планулами называют (см. Иванову-Казас, учебник по эмбриологии беспозвоночных, или http://q8.ru/B5015Part132-299.shtml) и таких личинок кораллов, у которых происходит гаструляция путем инвагинации и, соответственно, есть рот и способность питаться. Лучше, конечно, было бы называть их гаструлами. Кто такое актинелла, я не знаю, а актинула - поздняя личинка книдарий, у которой есть рот и щупальца. Кстати, так обычно называют личинок гидроидов-тубуляриид, а аналогичного строения личинки кораллов - "просто личинки".

-

-

ну и с наступившим!

но приходит такая интригующая параллель, а однояйцевые близнецы, случайно, не подобным ли образом получаются?

в подтверждение этой параллели - октомама :)

(простите, я не биолог, мне просто интересно)

-

В принципе однояйцевые близнецы у человека так и получаются:яйцо делится на два клетки, и каждая из них становится началом одного человечка. Так что эту новость можно было бы назвать "однояйцевые близнецы у кораллов"

-

Г-н Санчик меня опередил. Я как раз хотел о том же спросить. Вот, скажем, пошла некая барышня влюблённая на концерт не камерный, встала поближе к колонке, прыгала высоко-высоко - вуаля - однояйцевые близнецы? (На сроке часа 3-5 где-то...)

-

Ну, дорогой друг, Вы прямо апокалиптическую картину отживописали!...В боевом макияже, фиолетовый ирокез, кожанный прикид, вся в цепях, вся в шипах.......и на сроке в 3 часа животиком поближе к динамику....Называется "сферическая тру-металлиздка в вакууме"

Может, пусть они лучше дома сидят, и в ожидании мужей жарят котлеты? А музыка - пусть лучше будет Моцарт!-

Киндер, кюхен, кирхен? Почему тогда Моцарт, а не Вагнер? Залёт валькирии, например, чем не метод дихотомии зародышей? И, действительно, никуда ходить не надо. На "элементы" - особенно.

-

Вы абсолютно правы. Киндер, Кюхен, Кирхен гораздо приемлемее с точки зрения репродуктивной функции населения, чем Sex, Drugs, Rock & Roll, и уж тем более Гламурное Кисо и прочие категории лурка, которые я при дамах упоминать не собираюсь.....

Вагнер хорош, когда надо прыгать с парашютом. Прыгающие с парашютом девушки в авиации всегда служили источником глумления и плоских шуток. Так что пусть лучше будет Моцарт. Особенно когда у Вашей фройляйн запланировался киндер. Не хотите Моцарта - слушайте Вивальди и/или Шопена.-

Suum cuique. Я всего лишь интересовался, не могут ли вибрации низкой частоты спровоцировать обсуждаемый эффект. Моя фрау тут не причём :) И композитор, тот или иной,- дело вкуса, и чуть лишь менее, чем не причём. И шутки лётного состава - тоже. Если кому либо то ни было больше вставляет K.K.K., а не S.D.R&R, то это тоже дело его вкуса. Я не хотел бы спорить о вкусах, в том числе - и о предпочтении того или иного индивидуума той или иной репродуктивной технологии. Orevuar.

-

-

-

-

-

Последние новости

Коралл Acropora millepora — давно известный и детально изученный обитатель Большого Барьерного рифа. Однако и он преподносит ученым сюрпризы. Округлое тело между двух коралловых веточек — это связка яиц и сперматозоидов. Изображение с сайта www.secore.org