Вампировые летучие мыши и змеи воспринимают инфракрасное излучение по-разному

Вампировые летучие мыши, наравне с удавами, питонами и гремучими змеями, — единственные известные позвоночные, способные воспринимать инфракрасное излучение. Именно эта способность помогает им эффективно находить теплокровную добычу. У всех этих животных инфракрасное излучение воспринимается термочувствительными ямками на голове, которые иннервируются волокнами тройничного нерва. Ученые из США и Венесуэлы исследовали молекулярные механизмы работы инфракрасных рецепторов. Они показали, что летучие мыши и змеи используют в качестве инфракрасного детектора совершенно разные типы ионных каналов. Летучие мыши используют каналы, которые у других животных также чувствительны к повышению температуры. Однако у летучих мышей порог активации этих каналов снижен почти до 30°C за счет альтернативного сплайсинга.

Способность ощущать тепло или холод жизненно необходима, так как эта способность позволяет организму определять критичные для него температуры, а следовательно, избегать их. Однако терморецепция может служить и для других целей. Елена Грачева и Хулио Кордеро-Моралес, работающие в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, совместно с коллегами из университетов США и Венесуэлы, показали, каким образом модификация рецепторов тройничного нерва позволяет вампировым летучим мышам воспринимать инфракрасное излучение.

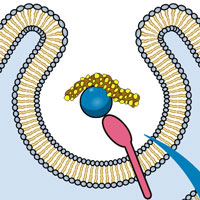

Среди позвоночных животных известно не очень много организмов, способных воспринимать инфракрасное излучение. Кроме летучих мышей еще только змеи (питоны, удавы и гремучие змеи) обладают этим чувством. В прошлом году был исследован механизм восприятия инфракрасного излучения у змей (см. Gracheva et al. Molecular basis of infrared detection by snakes // Nature. 2010. V. 464. P. 1006–1011). У змей, как и у летучих мышей, окончания волокон тройничного нерва подходят к ямковым органам, расположенным между глазами и ноздрями. Нервные окончания в ямковых органах змей богаты ионными каналами определенного типа, а именно TRPA1. У других животных этот тип рецепторов активируется определенным набором химических веществ, в частности горчицей, хреном, васаби, формалином и никотином. Змеи модифицировали этот тип рецепторов таким образом, что он активируется при повышении температуры, начиная с 30ºС.

Как оказалось, вампировые мыши воспринимают инфракрасное излучение с помощью другого типа ионных каналов, TRPV1. У нас с вами, равно как и у других млекопитающих, этот тип каналов также активируется высокими температурами, но такими, которые могут быть опасны для здоровья организма (>43°C). Кроме того, он также начинает работать при воздействии некоторых химических веществ, например капсаицина — одного из компонентов перца чили. Поэтому он даже иногда называется «капсаициновый рецептор». У вампировых мышей порог активации TRPV1 снижен до 30ºC благодаря альтернативному сплайсингу генных транскриптов, в результате чего образуется более короткая изоформа рецептора.

Каким же образом биологи исследовали этот феномен? Вначале они сравнили гистологию тройничного ганглия, куда приходят афферентные волокна от ямковых органов вампиров (на примере Desmodus rotundus) и от тех же областей вокруг носа у фруктоядных мышей (на примере Carollia brevicauda). Распределение нейронов разного размера у фруктоядных мышей оказалось типичным для млекопитающих, но иным у вампиров (рис. 1). У последних в тройничном ганглии (ТГ) доминировали крупные нейроны, тогда как у фруктоядных — мелкие. Напротив, когда сравнили состав другого сенсорного ганглия той же системы — дорсального корневого ганглия (ДКГ), — у фруктоядных мышей и вампиров размеры нейронов оказались сходны.

(а) Анатомия лицевой части фруктоядной мыши (слева) и вампира (справа). Стрелочки показывают ямковые органы, окружающие нос. (b) Размеры нервных клеток на гистологических срезах тройничного ганглия (TG) и дорсального корневого ганглия (DRG): в TG вампировых мышей преобладают крупные нейроны. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Далее авторы задались вопросом, имеются ли различия в экспрессии генов в сенсорных ганглиях у фруктоядных мышей и вампиров. Секвенирование комплементарных ДНК из обоих сенсорных ганглиев (ТГ и ДКГ) выявило новую короткую изоформу капсаицинового рецептора, в которой отсутствуют 62 аминокислоты (рис. 2). Эта изоформа экспрессируется в большом количестве в ТГ вампиров, она составляет там 35–46% всех транскриптов TRPV1. В то же время, она составляет всего 3% всех транскриптов в ДКГ тех же вампиров. У фруктоядных мышей эта изоформа экспрессируется в следовых количествах в ТГ и отсутствует в ДКГ (рис. 2).

Если короткая изоформа TRPV1 участвует в восприятии инфракрасного излучения у вампиров, то она должна иметь соответствующую температурную чувствительность. Авторы экспрессировали короткую и длинную изоформы в эмбриональных клетках почек (HEK293) и исследовали эти изоформы с помощью метода calcium imaging (метод, при котором молекулы меняют свои спектральные свойства по мере связывания с ионами кальция в ткани). Действительно, короткая изоформа TRPV1 активировалась при более низкой температуре (30,5°C), чем длинная изоформа (39,6°C); см. рис. 3.

Выравнивание последовательностей комплементарной ДНК короткой и длинной изоформ TRPV1 у вампиров показало наличие короткой вставки из 23 пар нуклеотидов, содержащей стоп-кодон. Секвенирование участков, фланкирующих эту инсерцию (вставку), выявило структуру локуса TRPV1 у вампиров. Экзон, состоящий из 23 пар нуклеотидов (14a), фланкируется двумя интронами, которые, в свою очередь, имеют донорные и акцепторные сайты, необходимые для альтернативного сплайсинга. Таким образом, возможно образование двух сплайс-вариантов, включающих экзон 14a (и в таком случае образуется короткая изоформа) или минующих экзон 14a (и тогда образуется длинная изоформа).

Авторы попытались выяснить, насколько уникально строение локуса капсаицинового рецептора у мышей вампиров. Для этого они провели анализ транскриптомов у других представителей надотряда Laurasiatheria: коров, свиней, собак и кротов, а также у нескольких видов летучих мышей, относящихся к подотрядам Micrоchiroptera и Megachiroptera. Оказалось, что два типа сплайсинга TRPV1 возможны в обоих подотрядах летучих мышей, а также у кротов: у них экзон 14a содержит преждевременный стоп-кодон, который может экспрессировать короткую изоформу (рис. 4). У коров, свиней и собак экзон 14a образует так называемую 'in-frame' инсерцию; в результате получается очень длинная изоформа. Таким образом, хотя разные представители надотряда лавразиотерий используют один и тот же регион для модификации капсаицинового рецептора, в разных случаях экзон 14a занимает разные позиции. Кроме того, архитектура сплайс-сайтов различается у Micrоchiroptera и у других представителей лавразиотерий (рис. 4а). Всё это свидетельствует о независимой эволюции, приводящей к модификации этого региона. Судя по рисунку, можно предположить, что кроты также могут продуцировать разные изоформы в зависимости от температуры. Однако авторы нашли <6% транскриптов TRPV1, соответствующих короткой изоформе, что говорит о том, что эта изоформа физиологически не обоснована у этих животных.

Примечательно, что результаты анализа организации гена TRPV1 в различных группах млекопитающих совпадают с филогенией, построенной на основании других молекулярных маркеров (рис. 4b). Таким образом, летучие мыши ближе к коровам, кротам и собакам, чем к грызунам. Ранее, когда за основу брали анатомические признаки, результат был совершенно иной — ближайшими соседями летучих мышей оказывались грызуны.

Источник: E. O. Gracheva, J. F. Cordero-Morales, J. A. González-Carcacía, N. T. Ingolia, C. Manno, C. I. Aranguren, J. S. Weissman, D. Julius. Ganglion-specific splicing of TRPV1 underlies infrared sensation in vampire bats // Nature. 2011. 476. 88–91.

См. также:

1) E. O. Gracheva, N. T. Ingolia, Y. M. Kelly, J. F. Cordero-Morales, G. Hollopeter, A. T. Chesler, E. E. Sánchez, J. C. Perez, J. S. Weissman, D. Julius. Molecular basis of infrared detection by snakes // Nature. 2010. 464. 1006–1011.

2) Инфракрасное зрение змей требует нелокальной обработки изображений, «Элементы», 12.08.2006.

Варвара Веденина

-

Чрезвычайно интересно, спасибо.

Только написано чуть более сложно, чем хотелось бы. Читателю, не прошедшему курс молекулярной биологии, будет очень сложно разобратся.

И еще. Вот здесь ошибка или я чего-то не понимаю? "Таким образом, возможно образование двух сплайс-вариантов, включающих экзон 14а (и в таком случае образуется короткая изоформа) или минующих экзон 14а (и тогда образуется длинная изоформа)." Все же кажется должно быть наоборот, если экзон 14а включается, значит должна получаться длинная форма.-

Экзон 14а содержит стоп кодон. Именно поэтому продукт трансляции получается короткий. Да, возможно я написала новость чересчур кратко, но мне кажется, биолог, окончивший институт, должен разобраться. Небиологу - да, наверное трудно. Но увы, подробно описывать невозможно, иначе будут слишком длинные сообщения, которые отталкивают читателя.

-

Очень интересная статья. Порождает вопросов больше, чем даёт ответов.

-

>А как это у них отображается в интерфейсе?

Ваш вопрос во многом аналогичен вопросам "как выглядит четвертый цвет для рептилий и птиц?" или "видят ли все люди зеленый так же как я?", которые относятся более к сфере философии, чем физиологии, поскольку понятие "интерфейс" имеет смысл только при передаче, и скорее даже переводе данных между автоматами разной архитектуры.

Впрочем, про разрешающую способность этого анализатора, частотный диапазон и локализацию коркового конца ответы возможны.-

Разрешающая способность и частотный диапазон - частности, интересные лишь узкому специалисту. А вот локализация коркового конца очень интересна. Узнав, какой отдел мозга коннектится с датчиком мы сможем определить и интерфейс.

-

>А вот локализация коркового конца очень интересна. Узнав, какой отдел мозга коннектится с датчиком мы сможем определить и интерфейс.

Эхехехехееех. Если так подходить, то тогда придется считать, что стереоскопическое зрение формируется при сложении изображения с разных половин сетчатки каждого глаза, а не между глазами, стереослуха не существует, зато положение головы (вестибулярный анализатор) воспринимается как звук, а болевая чувствительность - это вообще выдумка?

-

-

Капсаицин и ментол

-

08.10.2021Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2021Татьяна Романовская • Новости науки

08.10.2021Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2021Татьяна Романовская • Новости науки -

31.01.2017Вкусовой кодВера Винниченко • Библиотека • «Квантик» №7, 2015

31.01.2017Вкусовой кодВера Винниченко • Библиотека • «Квантик» №7, 2015

-

17.06.2016НейрогастрономияАлексей Захаров • Библиотека • «Троицкий вариант» №10(204), 2016

17.06.2016НейрогастрономияАлексей Захаров • Библиотека • «Троицкий вариант» №10(204), 2016

-

08.10.2012Пептиды из яда черной мамбы оказались эффективными анальгетикамиЕлена Наймарк • Новости науки

08.10.2012Пептиды из яда черной мамбы оказались эффективными анальгетикамиЕлена Наймарк • Новости науки

-

24.05.2012Радиоизлучение может играть в организме роль универсального «рубильника»Вера Башмакова • Новости науки

24.05.2012Радиоизлучение может играть в организме роль универсального «рубильника»Вера Башмакова • Новости науки

-

20.04.2012Геном голого землекопаМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №21(90), 2011

-

20.08.2011Вампировые летучие мыши и змеи воспринимают инфракрасное излучение по-разномуВарвара Веденина • Новости науки

20.08.2011Вампировые летучие мыши и змеи воспринимают инфракрасное излучение по-разномуВарвара Веденина • Новости науки

-

15.01.2011Анатомия вкусаВероника Благутина • Библиотека • «Химия и жизнь» №10, 2010

15.01.2011Анатомия вкусаВероника Благутина • Библиотека • «Химия и жизнь» №10, 2010

-

31.01.2008Голых землекопов не жжет ни кислота, ни перецПётр Петров • Новости науки

31.01.2008Голых землекопов не жжет ни кислота, ни перецПётр Петров • Новости науки

-

19.02.2007Американцы умели выращивать перец 6000 лет назадАлександр Марков • Новости науки

19.02.2007Американцы умели выращивать перец 6000 лет назадАлександр Марков • Новости науки

Последние новости