Электризация тел может приводить к мозаичному распределению зарядов на их поверхности

Общеизвестно, что соприкосновение или трение двух материалов приводит к появлению электрического заряда на их поверхностях. Это явление называется электризацией трением, или контактной электризацией. Длительное время считалось, что в ходе электризации одно тело заряжается однородно положительно, а другое — однородно отрицательно. Ученые из США продемонстрировали некорректность данного утверждения на примере полимерных соединений-диэлектриков. Проведенные ими эксперименты установили, что контакт этих веществ приводит к появлению на их поверхности мозаики из наноскопических областей, имеющих разные по знаку заряды.

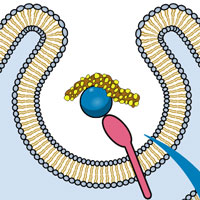

При соприкосновении двух тел или их трении они, будучи до этого электронейтральными, приобретают, соответственно, положительный и отрицательный электрический заряд, который равномерно распределяется по их поверхности (рис. 1). В школьном курсе физики это явление называют электризацией трением, или контактной электризацией.

Хотя явление электризации известно с древних времен (первым процесс электризации описал Фалес Милетский), не всё с ним ясно и поныне. Условно эту физическую проблему можно разделить на три части: электризация металлом металла, диэлектрика металлом и диэлектрика диэлектриком. Для первой комбинации веществ процесс электризации хорошо изучен и понят: распределение зарядов идет до тех пор, пока не выровняются уровни Ферми двух металлов, причем положительно (отрицательно) заряжается то вещество, у которого уровень Ферми выше (ниже). Это явление в физике более известно как возникновение контактной разности потенциалов.

Электризация диэлектрика металлом в настоящее время изучается весьма активно, однако остается неясным, до каких пор происходит трансфер зарядов между металлом и диэлектриком, чем определяется окончание этой передачи — электрическим полем, созданным в результате электризации, или числом доступных электронных состояний в диэлектрике (то есть тем, сколько электронов позволяет принять/отдать данный диэлектрик).

Наконец, процесс электризации диэлектрика диэлектриком изучен крайне слабо, хотя специалисты полагают, что если до конца понять электризацию диэлектрика металлом, то впоследствии несложно будет выяснить и механизм электризации двух диэлектриков.

В любом случае, принято считать, что поверхность одного из пары веществ заряжается однородным образом положительно, а другого — однородно отрицательно. Однако это не позволяет объяснить результаты некоторых экспериментов, в которых различные частицы одного и того же материала или даже целые макроскопические области одного образца имели различные зарядовые характеристики (см. например, статью Electrification of granular systems of identical insulators (также доступную здесь), посвященную исследованию причин, по которым маленькие частицы гранулярной диэлектрической среды заряжаются отрицательно, а большие — положительно).

В журнале Science опубликована экспериментальная работа коллектива ученых из США The Mosaic of Surface Charge in Contact Electrification, которая в очередной раз доказывает, что для некоторых макроскопических тел картина электризации может сильно отличаться от общепринятой. Авторы статьи при помощи разновидности атомно-силовой микроскопии — метода зонда Кельвина (Kelvin probe force microscope), позволяющего визуализировать распределение электрического потенциала поверхности изучаемого объекта, — обнаружили, что электризация отдельных полимерных соединений приводит к появлению своеобразной мозаики: участков размером порядка 100 нм, имеющих противоположные по знаку заряды.

Изучение процесса появления зарядов на поверхности тел в ходе их электризации происходило на примере полидиметилсилоксана, поликарбоната, политетрафторэтилена (тефлона), обладающих диэлектрическими свойствами. Ученые исследовали также кремний (полупроводник) и алюминий (металл), чтобы показать, что подобная мозаика не наблюдается на поверхностях этих материалов, а также убедиться, что полученные результаты не являются артефактом эксперимента. Измерение плотности поверхностного заряда и контроль электронейтральности поверхности до начала электризации осуществлялся при помощи цилиндра Фарадея, присоединенного к очень точному электрометру. Все эксперименты проходили в нормальных атмосферных условиях (температура +22°C, относительная влажность 24%)

На рис. 2B, C и D представлены распределения электрического потенциала поверхности полимерного диэлектрического материала, полученные зондом Кельвина. Авторы статьи сообщают, что до начала электризации на поверхности материалов отсутствовали какие-либо электрические заряды, по крайней мере измерительная техника, работая на пределе точности, не зафиксировала их наличия (рис. 2B). После электризации на поверхности веществ с диэлектрическими свойствами образовывались наноскопические области с разным знаком заряда. Авторы статьи назвали наблюдаемую ими картину мозаикой, отмечая, что распределение элементов мозаики носило случайный характер и не зависело от того, как в целом заряжались тела в ходе электризации (рис. 2С, D). Алюминий и кремний подобного поведения не проявляли.

Как было установлено в ходе последующих исследований, полученные результаты не претерпевают качественных изменений, если варьировать продолжительность контакта поверхностей (от 2 секунд до 1,5 часов). Также никаких существенных метаморфоз не происходит, если к соприкасающимся телам прикладывать давление (от 0,01 МПа до 4,5 МПа, то есть от 0,1 атмосферы до 45 атмосфер). Никакой роли не играет и характер разделения контактирующих объектов, то есть то, медленно или быстро они отдаляются друг от друга.

Дальнейшая эволюция поверхностей с мозаичным распределением заряда не отличается от обычных наэлектризованных материалов. Они начинают разряжаться, постепенно сглаживая разницу в величине заряда между соседними наноскопическими областями (рис. 3).

Не ограничившись сводкой результатов проведенного эксперимента, ученые в своей статье попытались выяснить, какие механизмы заставляют поверхность полимерного диэлектрика покрываться противоположно заряженными наноостровками. Применив рамановскую и рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию, авторы пришли к выводу, что возникновение зарядовой мозаики представляет собой сложный процесс, который, по всей видимости, включает в себя разрушение химических связей между наноскопическими областями с разным знаком заряда, изменения химического состава поверхности и переход вещества от одного контактирующего тела к другому.

Само собой, этот вывод рождает новые вопросы: какие конкретно типы химической связи разрушаются в ходе электризации и как это отражается на распределении элементов мозаики? если происходит передача вещества от одной поверхности к другой, то может ли этот явление задавать размер мозаичного фрагмента? По мнению авторов, ответ на эти вопросы можно получить, если улучшить используемые экспериментальные методики, что, в свою очередь, позволит улучшить детализацию мозаичного распределения на молекулярном уровне, дав новую пищу для размышлений над этим явлением.

Источник: H. T. Baytekin, A. Z. Patashinski, M. Branicki, B. Baytekin, S. Soh, B. A. Grzybowski. The Mosaic of Surface Charge in Contact Electrification // Science. 2011. V. 333. P. 308.

Юрий Ерин

-

Разрушение через трение (банальное перепиливание) одного диэлектрика другим тоже порождает весьма интересную картину. Правда там она не столько мозаичная, сколько сетчатая: сложной конфигурации сетка одного заряда на фоне второго (или даже полного его отсутствия) распространяется далеко за место разрушения, туда, где контакта и не было вовсе.

-

Кстати авторы этой работы ссылаются на интересную статью Дерягина и Мещика "Роль электрических сил в процессе расщепления слюды по спайности" (1959 год, журнал ФТТ). Так вот Дерягин и Мещик наблюдали скачки (плюс и минус) потенциала зонда, который двигался по поверхности слюды в момент её расщепления. Правда пространственный период этих скачков был порядка миллиметра по сравнению с сотнями нанометров здесь.

-

-

Не уверен... Авторы пишут, что коэффициент диффузии зарядов очень маленький (меньше 10^(-16) м2/с), так что они отбрасывают миграцию зарядов.

-

Не совсем понял ваше возражение. В аннотации написано: "each contact-electrified piece develops a net charge of either positive or negative polarity". Т.е. заряд в месте контакта перетекал с одного тела, на другое. А дальше он не имел возможности диффундировать (вдоль поверхности). Вы это имели в виду? Но отсюда и мозаичная структура заряда на поверхности (повторяющая геометрию более тесного контакта соприкасающихся тел, т.е. неровностей их поверхностей), казалось бы.

-

Прошу прощения, что долго вам не отвечал. Давайте я отвечу вам цитатой из статьи "Lateral migration of charge is found negligible (with effective diffusion constant D < 1 × 10−16 m2/s)". Т.е. диффузия есть, но очень слабенькая.

Во вспомогательных материалах (они доступны бесплатно http://www.sciencemag.org/content/suppl/2011/06/22/science.1201512.DC1/Baytekin.SOM.pdf ) авторы промоделировали ситуацию, предположив, что 1) диссипация зарядов происходит через столкновения с молекулами окружающей атмосферы и 2) через диффузию. Далее сравнили результаты моделирования с экспериментальными (профили "затухания" зарядов) и обнаружили, что диффузия здесь играет слабую роль.

-

-

В момент контакта электрон или ион перескакивает на противоположную сторону и поляризует диэлектрик - молекулы поворачиваются к электрону положительным боком, образуя вокруг "зеленой точки (-)" "красное (+) кольцо". Напротив картинка обратная - "красная точка" с "зеленым кольцом". "Красное" и "зеленое" кольца оказываются напротив, что повышает шансы другим электронам присоедениться к собрату. Пятнышки растут, как льдинки на поверхности переохлажденной жидкости, пока наружние "колечки" не столкнутся с однозначным по заряду соседями. Состояние устойчиво, поскольку макрополе скомпенсировано, а микрополе направлено перпендикулярно поверхности пленок. После разделения пленок появляется макрополе из-за неравенства количества "+" и "-" площадок, а мкрополе разворачивается вдоль поверхности и за счет квантовых эффектов (перемещение электронов вдоль полимерной молекулы и перескоки их на соседние), так и просто разряд ионами из воздуха, мозаика рассасывается.

Да, если складывать пленки под углом и медленно, должен получиться "паркет" или "тигровые полоски".

Я так думаю.

Как я понимаю, просканированная площадь пластин была небольшая, а если учесть площадь обеих, то суммарный заряд на каждой из них будет равен по модулю, но противоположен по знаку. Суммарный заряд системы будет 0, т.к. мы имеем дело с диэлектриком. Так ли?

2) Комплиментарен ли зарядовый рисунок на изученной площадке каждой из пластин соответствующему ей участку на противоположенной пластине по рисунку распределения зарядов?

3) Я не заметил никаких "красивостей" в мозаике зарядов, никаких сот, т.е. никакой периодической структуры. Это, наверно, связано с нано- и микродеффектами поверхностей... А если на одной поверхности из материала А взять и нанести на наноузор материалом Б, а на пластине Б - комплиментарный узор материалом А: не умеличится ли сила сцепления между пластинами? И, если я не брежу, нельзя ли это как-то использовать?

P.S. ...Иногда электризация поверхностей просто бесит. Я химик; так бывает, получилось некое электризующееся порошкообразное вещество, растираешь его на фильтре в суспензии растворителя, отделяешь растворитель, это э-э-э г*вно начинает улетать со шпателя на близлежащие предметы, оказывается на внешней поверхности фильтра, на перчатках. Потом его надо перенести в контейнер - опять потери. Потом - из контейнера... Рано или поздно, не смотря на маску, например, часть субстанции оказывается в легких. А ты знаешь (или чувствуешь), что ему там не место. Такое вот добровольно-принудительное тестирование на биологическую активность! Может, уже заземляться начать самому и/или шпатель заземлять? Поможет ли?

-

-

Так правильная идея уже высказана, заземляться самому и заземлять шпатель, а других нету. Электронщики для защиты от статики при пайке применяют антистатические браслеты (металлический браслет, соединенный проводом с заземлением/батареей отопления). Перчатки изолирующие? Тогда и к шпателю провод. Но если шпатель непроводящий, не поможет. К.О.

-

Спасибо за ответ. Шпатель - как правило - из нержавеющей стали, заземлить можно. А вот фильтр - 99% случаев стекло, 1% - бумага, остальные модификации фильтров используются при рассматриваемых масштабах работ в пренебрежим малом количестве случаев. Если шпатель (и даже химик) заземлен, не перекроет ли негативное поведение стекла ожидаемый эффект? Конечно, заряды потихоньку утекают, особенно - во влажном воздухе (Москва), но это долго. Может, фильтр обернуть фольгой, и фольгу заземлить?

-

А фольга химию не испортит? Если нет, то можно ведь стекло посеребрить и "крокодилом" прицепиться к проводящему слою.

-

Я имел в виду обернуть фильтр снаружи фольгой и ее заземлять. Но, наверное, это не очень эффективно: пока еще заряд стечет... Меня к тому времени уволят :) Если "посеребрить" изнутри, то электричество будет эффективнее стекать; но продукт будет неизбежно загрязняться частичками металла (а если это будет не золото, то еще будет и химическое загрязнение помимо механического). Так что, только шпатель и себя любимого заземлять попробую.

Вообще-то существуют фильтры из нержавеющей стали с металло-керамической мембраной. У них есть свои минусы (например, сильно кислые растворы фильтровать нельзя: мембрана летит), но так, чтобы и осадок электризовался, и среда была агрессивная - это совсем уж редко должно встречаться, перебьюсь.

Спасибо за советы!

PS По поводу разных покрытий: такие иногда бывают! Не видел бы - не поверил. И человек это ЧУДО получил не специально. Прихожу как-то лет 15 назад в гости в соседнюю лабораторию (ИОХ им Н.Д.Зелинского, Москва, лаборатория проф. Лапидуса), вижу стоит роторный испаритель, а его водяной холодильник блестит что твоя нержавейка с выставки. Пригляделся, а покрытие-то - внутри... Труба, думаю. Вот она - high chemistry!!! Зачем, не понятно. Как - тоже. Спрашиваю: "А не замахнуться ли нам на отца нашего, Альфреда Нобеля?" Это ж надо холодильник от всякой органики изнутри отмыть, стекло подготовить, гальваническую часть грамотно собрать... Спрашиваю: "Серебро?", человек отвечает: "Палладий", спрашиваю: "Зачем?", он отвечает:"Так получилось", говорю:"А как сделал-то?", он:"Да упаривали под вакуумом раствор с палладиевым неким комплексом, и - вот". Допустим, комплекс тот развалился (но баня водяная, т.е. не более 95С), выделился металлический палладий, но он при вакууме в 2-5 мм.рт.ст. никуда из колбы не денется. Сейчас уже я думаю, что это было какое-то сильно летучее палладийорганическое соединение. Но почему оно дало не палладиевую чернь, и изумительное зеркало - нэпонэмаю да. :(-

Не знаю, как выглядит стеклянный фильтр, но посоветую.

Можно посеребрить НЕРАБОЧУЮ поверхность фильтра и соеденить со шпателем. Тогда при работе получиться конденсатор, емкость которого уменьшит потенциал электростатики. Глядишь, разлетаемость раз в пять уменьшится.-

|.......| Рис.1 - да вот, собственно, он в разрезе: вертикальные и

|.......| наклонные палочки - стенки фильтра (вверху широко, внизу

|.......| узко; сверху наливаем суспензию); знаки = - пористая

\===/ мембрана (жидкость протекает вниз в конусообразное сужение,

.\..../ а твердые частицы остаются в верхней части на мембране).

..\../ Если посеребрить наружную широкую часть, то вместе

..|..| со шпателем они, действительно, составят чудный конденсатор.

..|..| Тут хорошо бы, чтоб это посеребрение можно было мыть водой

с мылом (без абразивов, конечно), спиртами, ацетоном и т.п., чтоб оно

подольше не стиралось :) Наверное, действительно, легче оборачивать

фильтр снаружи обычной фольгой...

ЗЫ Точки на рисунке ничего не значат: большое количество пробелов

робот на Элементах заменяет на один пробел :) Но ASCII графика - сила!-

Вспомнил еще. Лет 30 (или 35? Во, Время: в него не веришь, а оно стирает тебя. Порой по полсантиметра в год) назад из бухгалтерии в мастерскую отдали столы. Начальник, гл. инженер заставили зашить столешницы кровельным железом, а поверх - оргалитом (ДВП). Только сейчас дошло, сколько микросхем они сэкономили - салишся, пузом упираешся в металл, и для плат на столе ты электростатически перестаешь существовать.

Для зксперемента можно заслать рабочий стол пищевой фольгой, проводок прижать платиновым тиглем (знаю пару быличек про платину), а другой конец - под браслет часов. Если долетаемость до носа уменьшится, можно покрыть стол фольгированым гетинаксом (фольгой вниз; гетинакс статику не держит, низкокачественый изолятор, а моется чем угодно, вплоть до азотной кислоты).-

Мы работаем под тягами. Они из металла, но рабочая поверхность, на которой стоят штативы и прочая мура, покрыта керамической плиткой. Так что, будем заземляться!

А платиновые тигельки, конечно, особый шик! Особенно,- в праздник какой-нибудь, когда после трудного рабочего дня накануне отдыха в них налита смесь воды и этанола в соотношении 2:1 :) Но тигельки остались на предыдущей работе...

-

-

-

-

-

-

-

-

1)-2) Я так понял, что они не наблюдали за поверхностью второй пластины. Т.е. потёрли их друг о друга и затем следили только за одной. Ну а все эти полимеры, конечно, диэлектрики.

3)Может и красивостей нет, но чередование разноимённых областей же всё-таки присутствует. Чем не мозаика? :). На счёт дефектов, то здесь сложно что-то сказать. Авторы топографии поверхности не делали. Хотя дефекты, конечно, присутствуют. Другое дело сильно ли они влияют на картину электризации.

Природа не знает ни плюса, ни минуса, а заряды (полученные от разных видов энергетических взаимодействий) распространяются по оптимальным траекториям...

Про хаотическое распределение зарядов наверное можно предположить, что оно - фрактальное.

В связи с чем и может быть изменение химического состава.

Обьяснить это можно с помощью теории французского физика Laurent Nottale, которая говорит о том, что пространство фрактально. И геодезические элементарных частиц в нём также фрактальны. В связи с чем, если вмешаться с помощью макро фракталов в их движение, можно повлиять на то, какие фрактальные структуры из элементарных частиц изменятся на микромасштабах. Поэтому и может быть изменение химического состава диэлектриков.

Последние новости