Найдены отделы мозга, отвечающие за ложные воспоминания

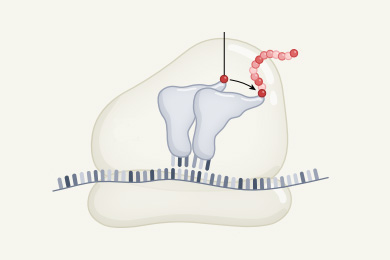

Воспоминания о прошедших событиях могут искажаться, подстраиваясь под чужое мнение. Нейрологические основы этого явления, называемого «конформизмом памяти», до сих пор не были известны. Наблюдая при помощи ФМРТ за работой мозга людей, столкнувшихся с несоответствием их собственных воспоминаний мнению других, нейробиологи обнаружили, что в переделке воспоминаний участвуют гиппокамп и миндалина. По активности гиппокампа можно определить, действительно ли произошла «перезапись» воспоминания или человек присоединился к мнению большинства лишь на словах.

Не всё, что мы помним, было на самом деле. Результаты множества экспериментов показывают, что наши воспоминания о пережитых событиях могут искажаться под влиянием последующего опыта. Особенно сильной властью над памятью людей обладает общественное мнение. Как бы хорошо ни помнил человек какое-то событие, если окружающие уверены, что всё было иначе, он с большой вероятностью проявит «конформизм», то есть присоединится к мнению большинства.

Возможны два варианта конформизма. Человек может согласиться с большинством лишь на словах, тайно оставаясь при своем мнении. Это называют «публичным конформизмом». Исходное воспоминание при этом не меняется, что можно проверить экспериментально — например, повторив тестирование спустя какое-то время, на этот раз без социального давления.

Однако во многих случаях человек начинает искренне верить в измененную версию событий, навязанную ему другими людьми. Теперь он будет настаивать на ней даже без всякого давления со стороны окружающих, считая свое искаженное знание подлинным. Фактически это означает, что исходное воспоминание стирается и заменяется новым. Несмотря на долгую историю изучения, нейрологический базис «конформизма памяти» до сих пор оставался неизвестным.

Нейробиологи из Великобритании и Израиля решили выяснить, какие участки мозга задействованы в искажении воспоминаний под воздействием чужого мнения. В эксперименте приняли участие 30 добровольцев. Их разделили на группы по 5 человек и каждой группе показали 40-минутный документальный фильм про то, как полиция ловит незаконных иммигрантов. Участникам объяснили, что целью эксперимента является изучение памяти, что им потом будут задавать вопросы по фильму, и попросили не обсуждать друг с другом его содержание.

Спустя три дня все участники прошли первый тест, состоявший из 400 вопросов. Для каждого вопроса было предложено два варианта ответа — верный и неверный. Испытуемый должен был выбрать один из вариантов и указать, насколько он уверен в его правильности. Участники ответили правильно в среднем на 69% вопросов. Для тех случаев, когда испытуемые сообщили о средней или высокой степени уверенности, вероятность правильного ответа составляла 80%.

Еще через четыре дня провели второй тест. На этот раз испытуемого помещали в сканер для ФМРТ и следили за работой мозга. Вопросы были те же самые, но теперь испытуемыми пытались манипулировать при помощи сфабрикованного «общественного мнения». Участникам сказали, что в некоторых случаях им будут показывать, как ответили на этот вопрос другие и что эту информацию можно использовать для ориентира, но окончательное решение все-таки нужно принимать на основе собственных воспоминаний.

Вопросы были поделены на три группы:

1) «Манипуляция». 80 вопросов из числа тех, на которые человек ответил правильно и уверенно во время первого теста, сопровождались ложной информацией о мнении других людей. Испытуемому сначала в течение 2,5 секунд показывали вопрос с двумя вариантами ответа и фотографии четырех людей, которые смотрели фильм вместе с ним. После этого 2 секунды демонстрировался пустой экран, а потом — предыдущее изображение, на котором рядом с каждой фотографией помещались сфабрикованные «ответы». Все они были неверными. Через 2,5 секунды испытуемый получал возможность сделать свой выбор.

2) «Отсутствие манипуляции». 25 вопросов из той же категории (на которые при первом тестировании испытуемый ответил правильно и уверенно) сопровождались вместо чужих мнений крестиками.

3) «Повышение доверия». Чтобы испытуемые не заподозрили, что чужие ответы сфабрикованы, все остальные вопросы сопровождались либо правильными ответами других людей, либо комбинациями правильных и неправильных ответов.

Манипуляция оказалась весьма действенной: в 68,3% случаев испытуемые под влиянием сфабрикованного «мнения большинства» проявили конформизм, то есть дали неверные ответы на те вопросы, на которые они при первом тестировании ответили правильно. Это нельзя объяснить забыванием, потому что в ситуации «отсутствие манипуляции» неверные ответы были даны лишь в 15,5% случаев.

Третий тест проводился через неделю после второго. Его целью было отделить случаи «публичного конформизма» от подлинного изменения воспоминаний. Людям опять задавали те же вопросы, но на этот раз без всяких манипуляций. Более того, перед тестированием им сообщили, что все «ответы» других людей, показанные в прошлый раз, на самом деле были случайным образом сгенерированы на компьютере.

В 59,2% случаев испытуемые после снятия социального давления вернулись к своему исходному, правильному мнению, то есть ошибка оказалась преходящей, а конформизм — «публичным». В остальных случаях (40,2%) они сохранили искаженное представление о содержании фильма (устойчивая ошибка, позволяющая предполагать подлинный конформизм памяти, то есть замену воспоминаний).

После этого авторы обратились к записям работы мозга испытуемых, полученным во время второго тестирования. Метод ФМРТ регистрирует приток артериальной крови к тем участкам мозга, которые в данный момент активно работают и поэтому испытывают потребность в кислороде. Это позволяет оценить степень активности разных участков мозга. Сравнивалась работа мозга в следующих четырех ситуациях:

1) Нон-комформизм (те случаи, когда испытуемый дал правильный ответ вопреки мнению других).

2) Публичный конформизм (преходящая ошибка, когда испытуемый в ответ на манипуляцию дал неверный ответ во втором тесте, но вернулся к правильному ответу в третьем).

3) Устойчивая ошибка, указывающая на изменение воспоминаний.

4) Контроль (отсутствие манипуляции).

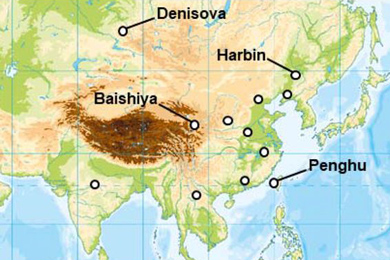

Исследователей интересовал процесс замены воспоминаний, поэтому они искали в первую очередь участки мозга, демонстрирующие необычную активность в ситуации 3 по сравнению с остальными ситуациями. Такие участки нашлись: ими оказались гиппокамп, извилина гиппокампа (parahippocampal gyrus) и миндалина. Все эти участки в ситуации 3 работали активнее, чем в ситуациях 1 и 2, причем в последних двух случаях их активность была одинаково низкой.

Гиппокамп играет ключевую роль в «консолидации памяти», то есть в формировании долговременных воспоминаний (см.: Во время фазы медленного сна активно закрепляются новые знания, «Элементы», 21.03.2007); Мозг во сне «проигрывает» дневные события с семикратным ускорением, «Элементы», 19.11.2007). Поэтому логично предположить, что активная работа гиппокампа в ситуации 3 непосредственно связана с «переписыванием» воспоминаний под влиянием чужого мнения.

Миндалина выполняет множество функций, так или иначе связанных с эмоциональной сферой и социальными отношениями. Она участвует и в закреплении эмоционально-окрашенных воспоминаний (например, связанных со страхом, см.: Нейробиологи выяснили, как навсегда избавиться от страшных воспоминаний, «Элементы», 25.11.2010). Поэтому ее участие в подмене воспоминаний тоже выглядит вполне естественно.

Впрочем, дополнительный эксперимент, проведенный авторами, показал, что активность миндалины не является обязательным условием формирования ложных воспоминаний. Этот эксперимент отличался от основного только тем, что ошибочные ответы, с которыми испытуемого знакомили во время второго теста, выдавались не за мнения других людей, а за результаты работы четырех компьютерных алгоритмов, якобы умеющих анализировать содержание фильмов. Эта манипуляция тоже вызвала «конформизм», хотя и в меньшем проценте случаев, чем в основном эксперименте (45,3% ошибочных ответов в ситуации «манипуляция» во втором тесте; третий тест показал, что 61% этих ошибок были «преходящими»).

В дополнительном эксперименте, как и в основном, при изменении воспоминаний наблюдалась повышенная активность гиппокампа. Что касается миндалины, то ее активность не отличалась от базовой (то есть той, что наблюдалась в контрольной ситуации 4). Это позволяет предположить, что работа гиппокампа необходима для формирования ложных воспоминаний, тогда как работа миндалины, по-видимому, может дополнительно усиливать этот процесс, если ситуация связана с социальными взаимоотношениями (еще один дополнительный эксперимент показал, что активность миндалины в ситуации 3 не может быть объяснена повышенным эмоциональным возбуждением).

Авторы также выявили четыре участка лобных долей, активность которых была низкой при отсутствии манипуляции, средней в ситуациях 2 и 3 и максимальной в ситуации 1 (когда человек не согласился с общим мнением и проявил «нон-комформизм»). Эти участки, судя по всему, не связаны с формированием воспоминаний. В их задачи входит разрешение конфликтов (в данном случае речь идет о конфликте между собственным воспоминанием и чужим мнением).

Таким образом, авторам удалось продемонстрировать роль гиппокампа и миндалины в формировании ложных воспоминаний под влиянием чужого мнения. Тем самым давно известный и хорошо изученный психологический феномен — «конформизм памяти» — впервые удалось привязать к конкретным отделам мозга. Пожалуй, самый нетривиальный вывод состоит в том, что авторы научились по томограммам отличать «публичный конформизм», то есть поверхностное, показное согласие с мнением большинства, от подлинного, глубокого переубеждения, сопровождающегося переделкой воспоминаний. Похоже на то, что человека, искренне уверовавшего в ложное чужое мнение, можно отличить от «притворщика», наблюдая за работой его гиппокампа.

Источник: Micah Edelson, Tali Sharot, Raymond J. Dolan, Yadin Dudai. Following the Crowd: Brain Substrates of Long-Term Memory Conformity // Science. 2011. V. 333. P. 108–111.

-

Сказано, что испытуемые в первом тесте давали варианты своей уверенности в правильности своего ответа. Но затем как-то невнятно сказано, что во втором тесте им задавали 80 вопросов на которые они ответили уверенно первый раз. Под этим "уверенно" подразумеваются ответы с максимальным уровнем уверенности или все ответы, про которые испытуемые сказали, что какая-то уверенность есть? И раз уж экспериментаторы вводили шкалу уверенности испытуемых в своих ответах, то почему бы было не исследовать зависимость "конформизма памяти" от степени уверенности испытуемых в первых тестах?

-

Уверен что большинство людей забывает себя до 5 лет именно по причине давления общественного мнения, главным образом родителей. Ведь из экспериментов известно что ребенок слепо верит на слово родителям, и если его опыт противоречит мнению родителей то он вероятнее всего запомнит мнение родителей, а свой опыт забудет. Я сам достаточно хорошо помню себя до 5 лет(и даже до года) только потому что всегда сопротивлялся общественному мнению, в смысле не принимал его если оно шло вразрез с моим опытом, восприятием, пониманием.

Хотелось бы чтоб это исследовали, потому что следствия могут пошатнуть веру людей в свою разумность.-

Разве воспоминания людей об их раннем детстве заменяются какими-то другими? Разве люди помнят о своем раннем детстве что-то ложное, а не просто не помнят почти ничего? Тогда какое это вообще имеет отношение к комформизму памяти и давлению общественного мнения?

-

Детям обычно говорят "тебе показалось", "нет, всё не так как ты видел" и т.д. в таком же духе. Когда вырастают они повторяют эти фразы другим если пытаются рассказать о своем детстве.

Конечно тут всё не так просто, но конформизм явно имеет место. Потому и говорю что это надо исследовать-

Восприятие ребёнка развивается, детализируется. Растёт число аспектов одной и той же ситуации, которые ребёнок способен отслеживать и усваивать. И, может быть, он и сам, безо всяких взрослых, способен оценивать свой прошлый опыт с точки зрения его полезности для его учитывания в будущем. Ну а не существенное может легче забываться.

-

Восприятие ребенка не развивается вообще, во всяком случае по своему опыту могу сказать что это так. А вам бы советовал усомнится в своем утверждении. Восприятие с возрастом наоборот ухудшается, оно становится опосредованным и фрагментарным, особенно резкое изменение происходит в 5 лет, когда мышление становится полностью приспособленным к социуму.

-

Согласен, во взрослой жизни все подвергается фильтрам в подсознании, и до сознания доходят только кусочки. Потому и кажется иногда что в детстве за день было столько событий!

-

Все просто: в детстве каждый момент, контакт, предмет - это новое, незнакомое. Ребенок находится в непрерывном состоянии научения,познавания. Его можно удивить чем угодно.

В свою очередь,у взрослого человека все эти "новшества" доведены до автоматизма. Потому зачастую мы не можем вспомнить - как дошли до дома/работы, чем значительно "сокращаем время" в нашем восприятии.

Потому жизнь человека, который не развивается - протекает куда "быстрее".

Проверить это легко. Просто проведите один день своей жизни ,используя не ведущую руку (правша-левую и наоборот). Начиная с чистки зубов,нанесения макияжа - до приготовления ужина. Готова поспорить -ваш день будет оочень длинным и интересным.

Есть неплохая книга по теме: Нуркова В.В.,Общая психология.Память.

-

-

-

Я полагаю, этот эффект имеет несколько причин (порядке по мере уменьшения значимости):

1) уменьшение потока НОВЫХ впечатлений по мере взросления, и, соотвественно, меньший эмоциональный отклик на них (наличие БОЛЬШЕГО количества шаблонов восприятия у взрослых)

2) физиологическая потеря гибкости и старение нейронов (и уменьшение производства нейромедиаторов, полипептидов и гормонов)

3) притупление собственно органов чувств.

Т.е, ребёнок воспринимает больше недообработанной информации. Однако, выделить в этом буйстве перцепции тонкие моменты (небольшие отличия от уже усвоенных шаблонов) лучше сможет взрослый.

Посколько первая причина наиболее доминирующая, можно легко вернуть практически полную восприимчивость взрослому, если поместить его в полностью незнакомую (желательно неагрессивную) обстановку. Сам иногда пробовал, получается, однако, трудновато такие места находить...

-

-

-

-

А знаете, я Вам верю. Верю, что начиная с годовалого возраста Вы всегда сопротивлялись общественному мнению. Охотно верю.

vovannoviy писал(а): "Уверен, что большинство людей забывает себя до 5 лет именно по причине давления общественного мнения"

А я уверен, что это происходит по причине несформированности сознания, другими словами, по причине неполноты перехода из животного состояния в человеческое.

Кто же из нас прав — у кого уверенность крепче?(-:

-

Меня интересует истина, а не моя или ваша уверенность. Так как я хорошо помню себя то помню что сознание практически не меняется на протяжении всей жизни. Оно как бы затуманивается непрекращающимся "круговоротом" мыслей(в основном о себе, то есть об образе себя) после 5 лет, а начинается это ещё в 3 года, когда образ себя уже создан общественным мнением.

Это сложная тема, но она напрямую связана с исследованием перезаписи воспоминаний. Тут гипноз помог бы.

Извините, мне нужно надолго уехать, отвечать на комментарии не смогу.-

vovannoviy писал(а): "Я сам достаточно хорошо помню себя до 5 лет (и даже до года) только потому, что всегда сопротивлялся общественному мнению, в смысле не принимал его, если оно шло вразрез с моим опытом, восприятием, пониманием".

Считаю, что таким вундеркиндам надо давать все гражданские права, не дожидаясь формального наступления совершеннолетия.

-

-

Belal писал(а): "Это вы зря так - про "переход из животного состояния в человеческое". Вы наверно своих детей не наблюдали в таком возрасте. Я сейчас смотрю на свое дите в полтора года и удивляюсь до чего ребенок все адекватно и активно воспринимает, только сказать пока не может".

Считаю, что таким вундеркиндам надо давать все гражданские права, не дожидаясь формального наступления совершеннолетия.

А у меня дети были как дети, и у меня мало-мальски сформированное сознание появилось лишь в возрасте 5-и с лишним лет.

Либо детство состояло из сплошь травмирующих событий. Мы всегда особенно хорошо запоминаем ситуации жизненно важные для нас,в какой-то степени даже угрожающие нашему здоровью и дальнейшему существованию(стрессовые) .

Но,надеюсь,дело все-таки в отличной памяти.

-

Тут немного другое. Хотя уже из приведенных вами примером можно понять, что если вы ничего не знаете о деталях работы компа информация о том, что при просмотре фильма объем вычислений меньше, чем при решении мат задачи уже может оказаться полезным.

Наиболее настораживающей является возможность отличать "внешний" конформизм от внутреннего. Не просто "распни его", а с точной оценкой искренности. Получается, что в принципе это уже только чисто инженерная задача вылавливать потенциальных нонконформистов и ....

Последние новости