Во время сна количество синапсов в мозге уменьшается

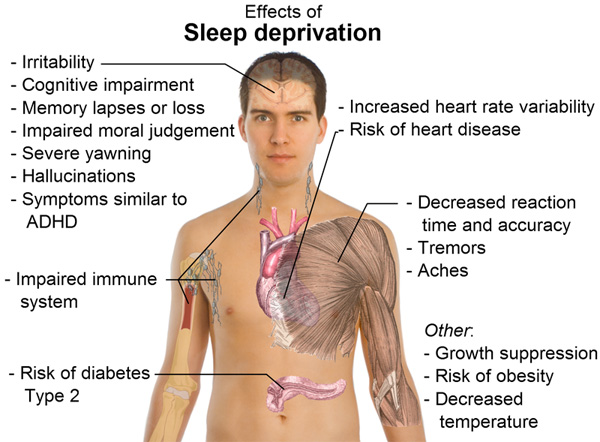

Нейробиологи предполагают, что во время бодрствования постоянно приобретаемый новый опыт ведет к неуклонному росту синаптической проводимости в мозге, что рано или поздно делает работу мозга неэффективной. Возможно, сон необходим для возвращения мозга в рабочее состояние путем «синаптической ренормализации» — снижения синаптической проводимости до оптимального уровня. Эксперименты на дрозофилах подтвердили эту гипотезу: оказалось, что размер и количество синапсов в мозге действительно снижаются во сне и растут во время бодрствования. При этом чем насыщеннее дневной опыт, тем больше образуется новых синапсов и тем выше потребность в сне.

Несмотря на активное изучение феномена сна, его функции остаются во многом загадочными (см.: Елена Наймарк. Наука во власти сна). Недавно была предложена простая и правдоподобная гипотеза, согласно которой сон необходим для поддержания так называемого «синаптического гомеостаза» (Tononi, Cirelli, 2006, PDF, 300 Кб). Суть идеи в том, что во время бодрствования мозгу приходится постоянно учиться, усваивать новый опыт, активно подстраиваться к меняющейся обстановке.

Всё это осуществляется за счет синаптической пластичности, то есть путем изменения числа и размера синапсов, посредством которых нейроны обмениваются сигналами. Если нейрон А раз за разом передает сигнал нейрону Б, то синаптическая проводимость между ними со временем усиливается, то есть происходит рост эффективности передачи сигнала (растет вероятность того, что поступивший от А сигнал приведет к возбуждению нейрона Б). На этом принципе основаны память и обучение (см.: Нейроны соревнуются за право участия в формировании рефлексов, «Элементы», 26.04.2007).

Можно поэтому предположить, что во время бодрствования суммарная синаптическая проводимость в мозге (которую можно косвенно оценить по числу и размеру синапсов) неуклонно растет. В конце концов это может стать непереносимым, потому что многочисленные разбухшие синапсы потребляют много энергии и требуют для своего формирования большого количества биохимических «стройматериалов». К тому же возможности для их дальнейшего усиления исчерпываются, что ведет к снижению адаптивного потенциала мозга. Возможно, важная функция сна состоит в снижении синаптической проводимости до оптимального уровня, что возвращает мозг в работоспособное состояние.

Конечно, какие-то из новых синапсов, приобретенных во время бодрствования, сохраняются надолго: в этом состоит суть закрепления (консолидации) долговременной памяти. В этом процессе сон тоже играет ключевую роль (см.: Во время фазы медленного сна активно закрепляются новые знания, «Элементы», 21.03.2007; Мозг во сне «проигрывает» дневные события с семикратным ускорением, «Элементы», 19.11.2007). Это, однако, не противоречит предположению о том, что среди приобретенных за время бодрствования новых синапсов есть много лишних, не подлежащих длительному хранению, и их необходимо своевременно удалять, чтобы мозг, образно говоря, «не расплавился».

Гипотеза синаптического гомеостаза косвенно подтверждается многими фактами. Например, на грызунах было показано, что молекулярные и электрофизиологические маркёры синаптической проводимости демонстрируют рост после бодрствования и снижение после сна. У личинок рыб Danio rerio после сна происходят структурные изменения в синапсах, свидетельствующие о снижении проводимости. В мозге мух после сна снижается содержание синаптических белков.

В последнем номере журнала Science авторы гипотезы синаптического гомеостаза — нейробиологи из Висконсинского университета в Мэдисоне — сообщили о результатах экспериментов на дрозофилах, в ходе которых эта гипотеза получила более прямые подтверждения.

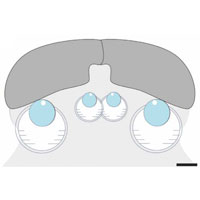

Авторы использовали несколько линий генетически модифицированных дрозофил, у которых в тех или иных группах нейронов производятся флуоресцентные белки. Это дает возможность подсчитать под микроскопом количество дендритов и их отростков (аналогичных дендритным шипикам млекопитающих, см.: Формирование воспоминаний теперь можно увидеть под микроскопом, «Элементы», 01.12.2009), измерить толщину окончаний аксонов у определенных групп нейронов и оценить количество синапсов. Кроме того, авторы измеряли уровень экспрессии некоторых белков, которые вырабатываются в синапсах. Анализировались три группы нейронов: 1) малые вентральные латеральные нейроны (small ventral lateral neurons), участвующие в регуляции суточного ритма; 2) гамма-нейроны грибовидных тел; 3) гигантский нейрон VS1, входящий в состав одного из зрительных центров мушиного мозга.

Авторы сравнивали состояние нейронов у мух в трех ситуациях: 1) после нормального дневного (семичасового) бодрствования, 2) после семичасового сна (муху считали спящей, если она не шевелилась в течение 5 минут — правомочность такого способа регистрации сна у мух подтверждена предыдущими исследованиями), 3) после ночи, в течение которой мухе не давали спокойно поспать (пробирка начинала вибрировать, как только муха засыпала).

Результаты подтвердили ожидания исследователей. Выяснилось, что после дневного бодрствования и особенно после бессонной ночи количество синапсов и отростков у нейронов увеличивается, а после сна — снижается.

Эти эксперименты проводились с мухами, сидевшими поодиночке в маленьких пробирках. Понятно, что в такой обстановке их дневной опыт был небогат. Если гипотеза синаптического гомеостаза верна, то следует ожидать, что у мух, которые провели день в более насыщенной и разнообразной среде, дневной рост числа отростков и синапсов должен быть выражен сильнее. Кроме того, после дня, богатого впечатлениями, должна возрастать потребность в сне. Чтобы это проверить, авторы помещали по 100 мух в одну большую емкость, где насекомые могли свободно летать и общаться друг с другом, как им заблагорассудится.

Оказалось, что после дня, проведенного в такой «социально насыщенной» обстановке, у мух действительно появляется больше новых синапсов, чем после дня в пробирке-одиночке. В полном соответствии с теоретическими ожиданиями потребность в сне у мух после этого тоже увеличилась. Тем самым авторы подтвердили полученные ранее результаты, о которых рассказано в заметке Мухи устают от общения («Элементы», 02.10.2006). Нескольких лишних часов сна оказывается достаточно, чтобы уменьшить синаптическую проводимость до исходного «базового» уровня.

Таким образом, на дрозофилах гипотезу синаптического гомеостаза удалось довольно убедительно подтвердить. Следующим шагом, очевидно, должна стать ее проверка на млекопитающих.

Источник: Daniel Bushey, Giulio Tononi, Chiara Cirelli. Sleep and Synaptic Homeostasis: Structural Evidence in Drosophila // Science. 2011. V. 332. P. 1576–1581.

См. также:

1) Мухи устают от общения, «Элементы», 02.10.2006.

2) Формирование воспоминаний теперь можно увидеть под микроскопом, «Элементы», 01.12.2009.

3) Елена Наймарк. Наука во власти сна // Что нового в науке и технике. 2005. №7–8.

-

Вот так логика) Стало быть, когда например учёные исследуют развитие рака, то всё что они делают - изощрённым способом доказывают, что рак убивает? =)

Вопрос не в том отдыхает мозг или нет, а в том как именно он это делает. Тот факт что мы знаем что птицы летают не мешает изучать аэродинамику чтобы понять как они это делают.

В курсе психофизиологии помнится упоминалась эта гипотеза о том что ночью возможно идёт разрушение синаптических связей (причём кажется аж даже в учебнике Александрова она приводится, а ему лет двадцать), поэтому единственное что показалось странным в статье, так это указание даты и автора гипотезы (2006 год, мне казалось что она древнее).

В остальном же хорошее исследование, помню что когда услышал эту идею в первый раз, она показалась не слишком правдоподобной, теперь появляются подтверждение, что прекрасно.-

Речь о том, что исследование не на уровне аэродинамики, а на уровне, если птица спит, то она не летает.

К тому же есть исследования на млекопитающих, которые показали, что во сне идет селекция связей - некоторые усиливаются, а большая часть ослабляется. Чего, конечно, нельзя было рассмотреть в данной интегральной методике. "В среднем по больнице" связи распадаются.

Вот о том и стон, что исследователи тратят ресурсы на устаревшие велосипеды.-

Упрек про ресурсы несостоятелен. Исходно финансирование распределяют не ученые, раз уж вы говорите, что ученые тратят не свои деньги, что очень близко к истине. Но поверьте, для людей, имеющих полномочия направить [=потратить] деньги, наука не является наихудшим выбором с точки зрения эффективности вложений. Ученый не является последней профессией в длинном списке якобы не зарабатывающих.

-

-

Тогда они смогли бы дельта-ритм получить и во время бодрствования. А пока они уверены что дельта-ритм мозга может быть только в фазе глубокого сна. Совсем нет. В бодрствующем состоянии можно заставить работать мозг в любом ритме, это зависит от интенсивности осознания. И самое главное - назначение сна прежде всего в отдыхе сознания от тела, а не тела или мозга от дневных забот. Сознание бесконечно и ему не так легко находится в ограниченном теле долгое время. Именно поэтому животные и люди умирают без быстрой фазы сна - сознание отцепляется от мозга навсегда если видит что мозг не отцепляется от него.

В общем есть много ещё интересного что можно рассказать.

В учебниках пишут, что так ученые и поступали, без всякого садизма.

Например, "особенно интенсивные исследования мозга проводились в периоды войн, когда можно было наблюдать разнообразные черепно-мозговые травмы".

-

Да, и сейчас есть исследователи, у которых есть сердце. Например есть те, кто изучают мозг людей после аварии. Есть те кто изучают поведение людей в экстремальных ситуациях, например перед авиакатастрофой(по черным ящикам можно проследить даже мысли и эмоции экипажа). Есть те кто изучают состояния сознания при клинической смерти. Наконец есть гипноз, с помощью него можно узнать очень много о сне, полагаю многие даже не предполагают насколько много. В организме человеке заключена вся эволюция, а потому можно изучать только его, а животных не мучить(ну только наблюдать за ними или изучать трупы).

Никто не любит *,

А мне так жалко бедных крошек (с) Б.Заходер

== Это не так уж сложно. ==

Это свой уровень описания, он более абстрактен, чем "наука о проводах и контактах", там свой язык. Можно строго описывать химию на языке физики, но эта химическая физика займет всю Ленинскую библиотеку! И будет смахивать на Каббалу. Вам это надо?

-

Дело не в описании, не в терминах и прочем, а в понимании, для которого слова не нужны или почти не нужны. Вот если допустим ребенок спросит родителей "что такое сон и зачем он нужен?" то смогут ли они ответить? А ведь достаточно одной ночи глубокого изучения собственного сна чтоб знать ответы на эти вопросы. То есть смысл не в том чтобы кому-то передать информацию о снах, потому что это действительно займет очень много времени, и всё равно это будет лишь частичное знание, далеко не полное. Ведь это настолько сложное явление что возможно понадобятся сотни лет чтоб изучить его такими косвенными способами как сейчас. Прямой способ это изучать себя изнутри. Именно это и нужно передать другому - способность задать нужные вопросы и самостоятельно найти ответы, причем найти не постепенно, с годами, а сразу, не откладывая, прямо сейчас. Сложно не само такое изучение, а сложно убедить многих(например ученых) что это возможно. Они всё привыкли изучать долго, тратя на это много энергии, ресурсов, размышлений и т.д. Уметь познавать быстро, практически мгновенно - это искусство и этому можно научится.

Последние новости