Ученые приблизились к пониманию псевдощели в высокотемпературных сверхпроводниках

Попытки выяснить, почему некоторые вещества становятся сверхпроводниками при относительно высокой температуре, а также что регулирует эту температуру, связаны с тщательным изучением разнообразных свойств и характеристик высокотемпературных сверхпроводников в нормальном и сверхпроводящем состоянии. Ученые из США, Японии и Таиланда провели серию экспериментов, в ходе которых им удалось существенно приблизиться к пониманию одного из самых загадочных свойств высокотемпературных сверхпроводников — наличия в них псевдощели.

В поисках возможности осознанного и направленного синтеза материалов, которые бы сверхпроводили при комнатной температуре, физикам приходится сталкиваться с промежуточными задачами, решение которых приближает к пониманию феномена высокотемпературной сверхпроводимости. Пожалуй, наиболее значимая из этих подзадач — выяснение причин возникновения и природы псевдощели в высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП).

В одном из последних выпусков журнала Science группа ученых из США, Японии и Таиланда опубликовала экспериментальную работу From a Single-Band Metal to a High-Temperature Superconductor via Two Thermal Phase Transitions, которая может помочь в поисках ответа на вопрос, что же такое псевдощель. Чтобы оценить результаты проведенных исследований, а также понять, чем данная работа выделяется среди множества других публикаций по псевдощелевой тематике, надо познакомиться с некоторыми ключевыми понятиями физики сверхпроводимости.

Энергетическая щель и псевдощель

Сверхпроводимость — это полное отсутствие электрического сопротивления и восприимчивости к внешнему магнитному полю (силовые линии не проникают внутрь материала). Это явление возникает в определенных веществах, когда их температура становится ниже критической. Критическая температура (Tc) — это характеристика, индивидуальная для каждого материала.

Несмотря на то что сверхпроводимость была открыта еще в 1911 году (см. Сверхпроводимость отмечает столетний юбилей, «Элементы», 08.04.2011), окончательная теория, объясняющая это явление, была создана только в 1957 году американскими физиками Джоном Бардиным, Леоном Купером и Робертом Шриффером. Она получила название «теория БКШ» по первым буквам фамилий ее создателей. Согласно теории БКШ, при температуре ниже Tc за счет квантов колебаний кристаллической решетки вещества, фононов, между электронами возникает притяжение, именуемое электрон-фононным взаимодействием. Поскольку электрон-фононное взаимодействие сильнее кулоновского отталкивания между электронами, электроны начинают объединяться в так называемые куперовские пары, которые ведут себя когерентным образом, то есть как единая квантовая система. Благодаря такому «единению» электроны проводимости без потерь энергии, а следовательно, и без сопротивления, могут протекать через кристаллическую решетку вещества.

Формирование куперовских пар приводит не только к изменению макроскопических характеристик вещества, таких как исчезновение электрического сопротивления или абсолютное непроникновение магнитного поля, но и к метаморфозам на микроскопическом уровне, а именно к модификации энергетического спектра материала.

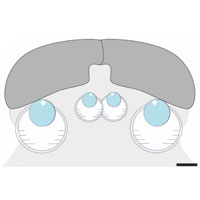

Что такое энергетический спектр? Еще из школьного курса известно, что электроны в атоме могут принимать только разрешенные значения энергии, располагаясь на определенных уровнях энергетической шкалы. Дискретный набор дозволенных уровней энергии атома называется его энергетическим спектром. В твердом теле таких атомов может быть огромнейшее количество. К тому же, они еще и взаимодействуют между собой. По этим причинам энергетические уровни каждого атома в твердом теле расщепляются на очень большое количество подуровней. Они расположены настолько близко друг к другу, что энергетический спектр атома перестает быть дискретным и становится практически непрерывным (или, как говорят, квазинепрерывным), образуя энергетическую зону. Для вещества, которое может стать сверхпроводником — а таковым может быть только вещество с металлической проводимостью, — энергетический спектр выглядит так, как это показано на рис. 1 слева.

В металле электроны с меньшими значениями энергии располагаются в валентной зоне, электроны с большей энергией — в зоне проводимости. Особенность энергетического спектра металла — перекрытие валентной зоны и зоны проводимости. Заметим, что в полупроводниках и изоляторах валентную зону и зону проводимости разделяет щель. Чем больше ее величина, тем сильнее выражены изолирующие свойства материала (см. рисунок из Википедии).

Как было сказано выше, электроны проводимости при температуре ниже критической начинают объединяться в куперовские пары. Однако, согласно теории БКШ, не все частицы задействованы в этом процессе, а лишь те, которые находятся вблизи определенного уровня энергии — так называемого уровня Ферми. Объединение в куперовские пары заканчивается тем, что в энергетическом спектре металла появляется симметричный относительно уровня Ферми разрыв — энергетическая щель (см. рис. 1, справа).

Может возникнуть вопрос: а как ведут себя носители заряда, которые находятся выше или ниже уровня Ферми? Так как суммарная энергия двух свободных электронов больше энергии куперовской пары, то они тоже стремятся сгруппироваться в пару и осесть на уровне Ферми. Чтобы разорвать куперовскую пару, необходимо затратить энергию, равную удвоенной величине щели (рис. 1). В свою очередь, величина энергетической щели определяется критической температурой. Поэтому чем больше Tc, тем больше энергии нужно затратить, чтобы пара электронов перестала существовать. Очевидно, что выше критической температуры энергетическая щель исчезает.

Заметим, что сверхпроводящая щель отличается от энергетических щелей в спектре полупроводников или диэлектриков. В случае диэлектрической или полупроводящей щели в ней вообще отсутствуют электроны, поскольку для них это своеобразное энергетическое «табу». В свою очередь, щель в спектре сверхпроводника просто отделяет равновесное состояние электронов (куперовские пары) на уровне Ферми от возбужденных частиц, которые могут находиться выше или ниже щели.

Довольно долго самыми «горячими» сверхпроводниками считались пленки германида ниобия Nb3Ge c Tc = 22 К. Казалось, что это предел и теория БКШ не предусматривает веществ с большей критической температурой. Однако в 1986 году было обнаружено соединение La2–xSrxCuO4 с критической температурой почти 40 К при х = 0,2 (х — степень допирования, то есть процент атомов, замененных атомами другого элемента или же просто убранных без какого-либо замещения). Так началась эра ВТСП на основе меди. В 2008 году монополия медных ВТСП была нарушена веществами на основе железа (см. Открыт новый тип высокотемпературных сверхпроводников, «Элементы», 12.05.2008).

Буквально за полгода ученые синтезировали материал YBa2Cu3O7–δ (δ — всё та же степень допирования, только в данном случае показывающая «дефицит» по кислороду); его температура сверхпроводящего перехода достигала умопомрачительных для того времени 92 К. Анализ первых экспериментальных данных с ВТСП давал понять, что теория БКШ неспособна объяснять столь высокую Tc, хотя в то же время показывал, что в энергетическом спектре ВТСП имеет место щель, а электроны объединены в пары.

Вскоре ВТСП преподнесли своим исследователям новый сюрприз. При помощи различных экспериментальных методик было зафиксировано существование энергетической щели выше критической температуры. Не в силах дать какое-либо внятное объяснение такому феномену ученые назвали его «липовой» щелью, или псевдощелью. С этого момента и до сих пор не прекращаются попытки выяснить, что же представляет собой псевдощель и почему она образуется?

Было предложено несколько моделей. Одна из них утверждает, что куперовские пары не разрушаются при температуре выше Tc, они лишь теряют когерентность, то есть утрачивают между собой связь. Другая теория предполагает, что появление псевдощели выше температуры сверхпроводящего перехода обусловлено неким влиянием антиферромагнитного упорядочения ВТСП, которое возникает, когда он не допирован или слабо допирован носителями зарядов (например, для La2–xSrxCuO4 носители заряда появляются из-за внедрения стронция, а в YBa2Cu3O7–δ носители заряда и, соответственно, металлическая проводимость возникают благодаря аккуратному уменьшению δ, то есть «дефицита» по кислороду). В качестве доказательства этого сценария ученые приводят фазовую диаграмму вещества, демонстрирующую, как различные фазы материала с большой Tc меняются в зависимости от степени его допирования и температуры.

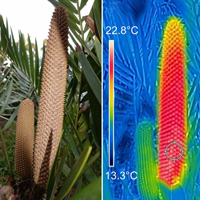

На рис. 2 приведена одна из типичных диаграмм состояния ВТСП со сложной химической формулой Pb0.55Bi1.5Sr1.6La0.4CuO6+δ, которая сокращенно обозначается Pb-Bi2201. Видно, что сверхпроводимость в нём наблюдается лишь в определенных интервалах допирования (эта область отмечена синим цветом), при этом наибольшая Tc (приблизительно 38 К) достигается, когда δ = 0,15. Образец с максимально возможной для него критической температурой в литературе называют оптимально допированным. Меньший уровень допирования (недодопированный образец) превращает исходное вещество в антиферромагнетик и изолятор (черная область на диаграмме). Псевдощелевая фаза, которая наступает при температуре T*, показана на рисунке как красная область. Фактически она расположена как раз между антиферромагнитной и сверхпроводящей фазой ВТСП. Именно такое соседство, как полагают ученые, обуславливает рождение псевдощели.

К высокотемпературной сверхпроводимости через два фазовых перехода

Псевдощелевое состояние в Pb-Bi2201 и стало объектом исследований авторов публикации в Science. Может возникнуть вопрос: почему из множества других медных ВТСП ученые сосредоточили свое внимание именно на этом материале? Главная причина такого выбора связана с большим температурным интервалом перехода от псевдощелевого состояния к сверхпроводящему в оптимально допированном образце. Широкий температурный коридор (зеленая полоса со стрелкой на рис. 2) позволяет неспешно пронаблюдать эволюцию энергетического спектра Pb-Bi2201 и заодно попытаться прояснить природу псевдощели.

Ученые приготовили серию кристаллов Pb-Bi2201, а затем подвергли их исследованию с помощью различных методик, которые отображают желаемый энергетический спектр, а также другие характеристики, помогающие идентифицировать псевдощелевое состояние.

Наиболее распространенная методика обнаружения псевдощели — фотоэмиссионная спектроскопия с угловым разрешением (ARPES). В ARPES поверхность исследуемого образца облучается рентгеновскими лучами, которые выбивают из валентной зоны электроны. По энергии и направлению вылетевших валентных электронов определяется энергетический спектр материала. При помощи ARPES авторы статьи обнаружили, что псевдощель в оптимально допированном кристалле рождается при температуре около 132 К. Этот результат согласуется с измерениями, проведенными другими учеными, так что ничего удивительного в этом пока нет.

Фотоэмиссионная спектроскопия с угловым разрешением — безусловно, эффективная для своего круга проблем технология, однако она дает лишь поверхностную (в буквальном смысле) информацию о веществе. Для поставленной задачи этого явно недостаточно, поэтому ученые решили привлечь методики, которые могли бы заглянуть внутрь вещества и проследить, как меняется внутренняя структура и свойства кристаллов в окрестности температуры появления псевдощели и происходят ли эти изменения в Pb-Bi2201 при температуре T* = 132 К.

Для этого ученые обратились к измерениям в исследуемом веществе магнитооптического эффекта Керра — влияния намагниченности среды на поляризацию отраженного от нее света. Магнитное поле внутри кристалла приводит к вращению плоскости поляризации отраженного света (плоскости, задаваемой вектором напряженности электрического поля и вектором, указывающим направление распространения электромагнитной волны). Это вращение пропорционально намагниченности кристалла. Применительно к Pb-Bi2201 магнитооптический эффект Керра возникал, когда температура становилась меньше 132 К (рис. 3), то есть ниже T*. И хотя угол вращения совсем маленький, порядка микрорадиана, ясно, что при этой температуре внутри кристалла происходит изменение магнитного порядка. А при температуре выше T* никакого угла не возникает.

Этот факт, а также то, что появление ненулевого угла вращения очень точно совпадает по температуре с возникновением псевдощели, навело авторов статьи на следующую мысль: псевдощелевая фаза — это независимое от сверхпроводимости состояние, никак не связанное с «отголосками» сверхпроводящей фазы в виде некогерентных куперовских пар. Более того, появление псевдощели нужно идентифицировать как полноценный фазовый переход в веществе, такой же, как, например, переход к сверхпроводимости.

Чтобы проверить справедливость своей гипотезы о фазовом переходе, авторы статьи применили еще одну методику — спектроскопию временного разрешения (time-resolved spectroscopy). Данная технология является довольно распространенным способом измерения характеристик ВТСП, позволяя в реальном времени проследить за поведением электронов внутри материала при фазовом сверхпроводящем переходе, а также измерить величину сверхпроводящей щели и псевдощели. Спектроскопия временного разрешения представляет собой детектирование кратковременного изменения (в пределах пикосекунды, 10–12 с) коэффициента отражения света, вызванного фемтосекундными (10–15 с) лазерными импульсами линейно поляризованного света. Результаты обрабатываются специально созданной теорией, из которой можно извлечь желанные данные по веществу (динамику куперовских пар вблизи Tc, щель и псевдощель).

Применив данную технологию к Pb-Bi2201, ученые обнаружили, что, когда температура образца составляет опять-таки те же 132 К, рождается ненулевой сдвиг в значении коэффициента отражения кристалла, который при понижении температуры монотонно увеличивается. Интересно, что такой же по характеру сдвиг в значении коэффициента отражения наблюдается, когда Pb-Bi2201 становится сверхпроводником. Конечно, это изменение довольно маленькое, порядка 10–5, как можно видеть из графика на рис. 3. Тем не менее оно есть, что лишний раз доказывает правильность гипотезы, высказанной авторами.

Итак, выходит, что три разных экспериментальных методики указывают на то, что появление псевдощели при температуре приблизительно 132 К нужно воспринимать не иначе как фазовый переход. Таким образом, чтобы кристалл ВТСП начал сверхпроводить, он по мере понижения температуры должен испытать два фазовых перехода: сначала появление псевдощели, а затем рождение сверхпроводимости.

В своей статье ученые не дают ответа на вопрос о причинах возникновения псевдощели, однако то, что псевдощель оказалась совершенно обособленным состоянием вещества, не имеющим к сверхпроводимости никакого отношения, — несомненно, очень важный результат для дальнейших исследований в псевдощелевой тематике.

Источник: Rui-Hua He, M. Hashimoto, H. Karapetyan, J. D. Koralek, J. P. Hinton, J. P. Testaud, V. Nathan, Y. Yoshida, Hong Yao, K. Tanaka, W. Meevasana, R. G. Moore, D. H. Lu, S.-K. Mo, M. Ishikado, H. Eisaki, Z. Hussain, T. P. Devereaux, S. A. Kivelson, J. Orenstein, A. Kapitulnik, Z.-X. Shen. Two Thermal Phase Transitions From a Single-Band Metal to a High-Temperature Superconductor via Two Thermal Phase Transitions // Science (2011). V. 331. P. 1579–1583.

Юрий Ерин

-

При фазовых переходах обычно меняются параметры и симметрия кристаллической решетки. Такие измерения проводились?

В статье по-моему не раскрыта следующая тема.

По зонной диаграмма ВТСП при нулевом допировании должен являтся металлом, а проводимостью не обладает, нет ответа почему.

В области псевдощели материал является тоже должен являться металлом, но опять-же полноценными металлическими свойствами не обладает, на зонной диаграмме появляется область пониженной плотности состояний - пседощель, не раскрыто почему.

Можно прочитать также неплохой обзор в УФН

http://ufn.ru/ru/articles/2001/5/c/

Так-же надо отметить, что сверхпроводимость существует и при допировани выше 0,19, когда псевдощель отсутствует.-

> При фазовых переходах обычно меняются параметры и симметрия кристаллической решетки. Такие измерения проводились?

Нет, не проводились. Авторам по-видимому было достаточно тех свидетельств, которые были ими получены при эксперименте. Тем более, что необязательно фазовый переход сопровождается сменой симметрии решётки (например, появление той же сверхпроводимости).

>По зонной диаграмма ВТСП при нулевом допировании должен являтся металлом, а проводимостью не обладает, нет ответа почему.

Здесь как бы ответ считается известным (по крайней мере есть теория). В антиферромагнитной фазе вещество является моттовскии изолятором. Самая простая теория изолятора Мотта - это модель Хаббарда, учитывающая электрон-электронное взаимодействие.

> В области псевдощели материал является тоже должен являться металлом, но опять-же полноценными металлическими свойствами не обладает, на зонной диаграмме появляется область пониженной плотности состояний - пседощель, не раскрыто почему.

Природу псевдощели авторы этой статьи и не пытаются раскрыть. Они просто говорят, проанализировав данные из трех экспериментов, что псевдощель - обособленное состояние. А так, конечно, здесь есть ещё что объяснять :)

Кстати у Садовского, автора этого обзора по ссылке в УФН, которую Вы привели, есть ещё презентация на тему псевдощели http://sadovski.iep.uran.ru/RUSSIAN/LTF/sumsch_c_files/PDF/Sadovskii_1-2.pdf

-

Более того, из того, что размер псевдо- и сверхпроводящей щели сравним, авторы работы в Science делают вывод, что сверхпроводящая и псевдощелевая фаза не просто являются конкурирующими, но и могут быть косвенно связаны. На это тоже стоило бы сделать акцент.

Электрон в псевдощели имеет право находиться или нет?

Когда я прочитал о том, что щель сохраняется выше Tc, у меня сразу сложился образ, что высокотемпературный сверхпроводник -- это просто полупроводник или диэлектрик, у которого ширина и положение энергетической щели согласована с параметрами потенциальных куперовских пар.

Иными словами, чтобы искать ВТСП, нужно иметь фазовую диаграмму параметров щели и фазовую диаграмму куперовского газа (когда он испаряется, а когда -- кондесируется). В особом месте наложения этих диаграмм и будет высокотемпературна сверхпроводимость...

Логично?

-

1. Псевдощель исчезает при температуре T* > Tc. Одного этого уже достаточно, чтобы сказать, что она не имеет ничего общего с полупроводниковой щелью.

2. Щель не сохраняется выше Тс. Суть статьи, рассмотренной Ериным (а также многих других статей, опубликованных ранее), в том, что псевдощель не связана с сверхпроводящей щелью. Другими словами, сверхпроводящая щель исчезает ровно при Тс (происходит переход в нормальную фазу), в отличие от псевдощели (которая, впрочем, пропадает при чуть более высокой температуре T*).

3. Необходимо различать а). запрещённую зону полупроводника или изолятора и б). динамическую щель, возникающую в упорядоченной фазе (как например, сверхпроводящая фаза). Запрещённая зона (зонная щель) возникает, грубо говоря, из поведения одного электрона, двигающегося среди атомов кристаллической решётки. В частности, зонная щель не зависит от температуры. Динамическая же щель связана с коллективными возбуждениями взаимодействующих электронов, и размер щели при этом сильно зависит от температуры.-

> Псевдощель исчезает при температуре T* > Tc

Я так понимаю, что она не исчезает, а сокращается до нуля, после чего зона проводимости сливается с зоной валентности и получаются металлические свойства.

У полупроводников щель тоже уменьшается с ростом температуры, на этом основано устройство терморезисторов.

Иными словами, псевдощель у ВТСП ведёт себя точно так же, как щель у полупроводника.

Не так?

> сверхпроводящая щель исчезает ровно при Тс

Я не про сверхпроводящую щель, а про обычную щель у диэлектриков и полупроводников. Она в чём отличается от "псевдощели"?

> В частности, зонная щель не зависит от температуры.

Это точно?-

>Иными словами, псевдощель у ВТСП ведёт себя точно так же, как щель у полупроводника.

Нет. Она в принципе иначе расположена. У полупроводника она разделяет зоны, а у сверхпроводника - внутри обеих зон. То есть ни какие два электрона, один из которых - валентный, а другой - электрон проводимости, в полупроводнике не могут иметь равную энергию, а минимальная разница между их энергиями как раз и равна ширине щели, причём, энергия электрона проводимости может быть только больше, чем энергия валентного электрона, в сверхпроводнике же могут и выше, и ниже щели существовать пары не спаренных электронов, а выбранных в пары только по совпадению энергии, в каждую из которых входит один валентный электрон и один электрон проводимости и даже пары электронов, выбранные только по соотношению энергии, в каждую из которых входит один электрон проводимости и одни валентный электрон, причём, валентный имеет энергию даже больше, чем электрон проводимости.

-

Кроме того, псевдощель появляется лишь в дырочно-допированных ВТСП, к тому же она ещё имеет сложную симметрию в импульсном пространстве: в некоторых направлениях кристаллической решётки она зануляется, а для некоторых направлений она максимальна. Т.е. здесь не совсем так просто, как Вы обрисовали.

-

> Как именно по отношению к уровню Ферми эта щель располагается в полупроводнике грубо говоря непринципиально.

А мы разве говорим про уровень Ферми? Мы говорим о ВТСП, который нагрели больше критической температуры. Какой там уровень Ферми?

> Псевдощель же образуется лишь в окрестности уровня Ферми

А он разве существует, когда нет сверхпроводимости? Я так понимаю, что уровень Ферми -- это просто стремление электронов объёдиниться в пары? Этот уровень просто "подсасывает" электроны с окрестными энергиями и получает сверхпроводящая щель? -

Про уровень Ферми сморозил глупости, забираю эти слова назад. А в целом вопрос остаётся: чем перегретый ВТСП ниже температуры T* отличается от полупроводника или диэлектрика?

-

Тем, что щель в полупроводнике или диэлектрике "не содержит" и не может "содержать" в себе электронов, а в псевдощели они наличествуют в её как бы "середине". Но замечу, что это грубое описание отличия.

-

Ок, электроны есть "в середине" щели, а "на полях" этой щели они есть? То есть, отличается ли эта щель от двух нормальных щелей, расположенной рядом?

-

Ну на полях то их не быть не может. Там же зоны. А отличается она тем, что ниже неё возможна проводимость, а выше могут находиться валентные электроны. У полупроводника же все электроны проводимости выше её, а все валентные - ниже. Нужен не полупроводник, нужен именно проводник с разделённой пополам щелью. Выше некоторой температуры пусть он будет полупроводником. Но ниже должен быть проводником. Только полупроводник, превращающийся в проводник ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ будет интересен сам по себе даже без сверхпроводимости.

-

-

-

И ещё.

Псевдощель -- она подобна сверхпроводящей щели?

Из статьи можно сделать вывод, что "сверхпроводящая щель" образуется по причине объединения электронов в пары. Получается, это неверно?-

Тема псевдощели не раскрыта. дело в том, что недопированные купраты являются диэлектриками Мотта. Диэлектрики Мотта это такие соединения в которых зона проводимости заполнена на половину, как в металле, но проводимости нет. Это обычное явление обясняется удвоением периода решетки и потерей симметрии по спину между соседними узлами решетки.

Грубо говоря на четных узлах спин электрона смотрит вверх, а на нечетных вниз, возникает антиферромагнитная упорядоченность. Трансляционная симмерия на один узел изчезает, а на два остается.

Зона проводимости при этом делится на две зоны, нижняя полностью заполненная, верхняя пустая, между зонами образуется запрещенная зона (щель), как в диэлектрике.

При допировании, часть электронов убирается с узлов. Согласно экперимента происходит следующее. Для некоторых волновых векторов электронов (читай направлений в решетке) трансляционная симметрия восстанавливается и появляется металлическая проводимость, для некоторых волновых векторов трансляционная симметрия остается нарушенной, то-есть запрещенная зона постепенно заполняется состояниями. Это собственно и есть псевдощель. Чем выше температура и степень допирования, тем сильнее восстанавливается симметрия и псевдощел сильнее заполняется состояниями. Точка на диаграмме температура-допирование в которой кривая отделяющая область псевдощели пересекает ось абсцисс называется квантовой критической точкой. В этой точке ПРИ НУЛЕВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ происходит фазовый переход в квантовой электронной подсистеме, между одним упорядоченным квантовым состоянием и другим упорядоченным квантовым состоянием (энтропия не меняется). В окрестностях квантовой критической точки, как и в окрестностях любой критической точки, возникают большие флуктуации (квантовые). Значение допирования в квантовой критической точке для большинства ВТСП равно 0,19.

Сверхпроводящее щель - несколько иное явление. Согласно БКШ-теории, часть электронов вблизи уровня ферми засчет притяжения объединяются в куперовские пары, которые образуют когерентное состояние. На зонной диаграмме все куперовские пары имеют одну и туже энергию. Щель образуется потому что изчезли электронные состояния электронов до их объединения в пары. Ширина сверпроводящей шели не постоянна и стремится к нулю при критической температуре.-

Не возражаете, если я прокомментирую Ваше сообщение?

1. У веществ, имеющих псевдощель или/и сверхпроводимость, родительский элемент не обязательно должен быть изолятором Мотта. На мой взгляд наибольшими шансами быть комнатными сверхпроводниками обладают допированные изоляторы с большой диэлектрической щелью, типа допированного алмаза. Вопрос чем допировать? Собственно это следует из эмпирического правила Homes:

Тк = константа *(плотность сверхпроводящих электронов)/проводимость

Homes, C. C. et al. Nature 430, 539–541 (2004).

http://love.minich.ru/s/homes_04c.pdf

2. Никто еще прямым экспериментом не доказал существование куперовых пар. Только косвенные улики, в виде, например, квантования потока.

Нет ни одного доказательства, что одноэлектронные теории в принципе не могут дать такой же квант потока.

ARPES это "одноэлектронный" эксперимент.

Максимов в УФН недавно грозился рассказать про "доказательства" существования пар, но ничего, кроме квантования потока не выдал, к сожалению.

Одноэлектронные теории, например, одномерную теорию Фрелиха 1953 года или сверхизлучение фононов, необоснованно списали со счета. А такого рода теории тоже дают "половинный" квант потока. Из них можно получить феноменологические "Уравнения аля Гинзбурга Ландау" с множителем два* перед зарядом электрона и нестандартные изотопические эффекты.

3. Отличие обычных и необычных сверхпроводников в том, какие именно фононы играют главную роль. В обычных сверхпроводниках это фононы, с энергией, соответствующей аномалии Кона:

P. Aynajian, Electron-Phonon Interaction in Conventional and Unconventional Superconductors, Ph.D. thesis, University of Stuttgart (2009). Available online at

http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2009/3962/

В необычных сверхпроводниках главную роль играют фононы "околонулевой" энергии (очень большой длиной волны), но очень большой амплитуды. Их и фононами то трудно назвать. С другой стороны, согласованное движение атомов как еще назвать, чтобы тебя не назвали ученым котом? Для таких движений атомов плотность состояний не чета плотности состояний электронов: пальчики оближешь :)

-

-

-

1. Для недодопированных купратов есть два фазовых перехода, первого рода (псевдощель), второго рода (сверхпроводящая щель).

2. Псевдощель никакого отношения к спариванию не имеет. К сожалению, на этом остановились, так как сверхпроводящая щель также никакого отношения к спариванию не имеет.

3. Псевдощель и СП щель сосуществуют ниже Тс.

Добавлю что, по моим данным, псевдощель есть диэлектрическая щель, зависящая от направления, простыми словами все уровни электронов по данному (антинодальному) направлению заполнены. Все диэлектрические направления образуют 4 лепестка по антинодальным направлениям на полярном графике размера щели от направления.

Лепестки при малом уровне допирования перекрывают все направления и вещество ниже Т* остается изолятором, а не становится металлом с малым числом носителей, как було бы естественней.

При возрастании уровня допирования лепестки псевдощели сужаются и появляется место для "металлических" направлений, то есть и для сверхпроводимости при низких температурах. Сверхпроводящие направления образуют 8 лепестков (по два лепестка между псевдощелевыми лепестками). В середине этих двух лепестков минимум СП щели, либо нуль СП щели. Нуль СП щели может занимать неравный нулю угол в пространстве направлений, то есть имеет полное право не быть точкой в этом пространстве. Максимум СП щели обычно соседствует с началом псевдощелевого лепестка, то есть СП лепестки похожи на обрезаные с одной стороны лепестки.

По диэлектрическим направлениям сверхпроводящая щель в принципе образоваться не может.

Передопированные образцы псевдощели не имеют, а 8 СП лепестков щели постепенно сливаюся с увеличением допирования в 4 лепестка, с максимумом щели по антинодальному направлению.

Тут еще можно почитать мой комментарий посвященный обсуждаемой статье:

http://vector.nsbp.org/2011/04/07/cuprate-superconductors-pu

-

Я не за сверхпроводимость ратую, а за грамотный подход в описании электронного строения твердых тел. Если человек частицу от квазичастицы отличить не может, ну что тут можно говорить.

Одно электронное приближение это конечно сильная вещь, но надо понимать, что это всего лишь приближение и порой очень приблизительное и когда речь заходит об обсуждаемых в статье сильно коррелированных системах, нужно всегда задавать себе вопрос - правомерно ли мы его ипользуем?

Всегда хочется свести описание к одноэлектронному или одночастичному приближению.-

А кто же против грамотного подхода?

Но желательнее верный подход, а не грамотный. Многие грамотные в прошлом веке оказались безграмотными в нынешнем.

Квазичастица? Я не знаю, что это такое, честно :) Каждый волен по своему упрощать описание мира, чтобы в нем жить комфортно.

Либ (Lieb) как то нашел точное численное решение для системы одномерных бозонов с дельта потенциалом и сравнил с квазичастичным упрощенным решением типа Боголюбова. Ничего похожего на квазичастицы известный всем теоретикам Либ не нашел. Вот вам, бабушка, и Юрьев день с квазичастицами.

А вы говорите, квазичастицы. У них есть область, где они ассоциациями помогають понять суть, а есть область, где они суть полностью дискредитируют.

Если физики говорят, что для них ВТСП еще темный лес (в течение 25!!!! лет), нельзя быть уверенным, что квазичастичный подход работает в ВТСП так, как забронзовевший памятник. Тут нужна креативность, а не гипс.

Одноэлектронное приближение тоже квазичастичное и его еще никто не отменял. Даже для таких коррелированных электронов, как в металлах. Томаса Ферми и Хартри Фока, МО ЛКАО тоже никто не отменял.

В теорию БКШ никогда не верил такой физик как Маттиас, открывший отсутствие изотопического эффекта в рутении. Можно над этим смеяться, а можно и призадуматься:

http://love.minich.ru/s/bmatthias.pdf

И все важные доработки теории БКШ выполнялись ТОЛЬКО ПОСЛЕ экспериментов, что вызывает подозрения подгонки теории под известный из эксперимента результат.

PS. Чтобы не быть голословным, дам ссылку и цитаты из Либа:

THE MATHEMATICS OF THE BOSE GAS AND ITS CONDENSATION

arXiv: cond-mat/0610117v1 4 Oct 2006 Аппендикс B стр 173 и далее

>>>>>>We may inquire how Bogoliubov’s theory fares for this problem...

Turning now to the excitation spectrum...

The difficulty with this description is that it is completely different from what we had been led to expect on the basis of the pair Hamiltonian calculation. For one thing there is no unique e(p) curve. For another, each excitation may take place only once, whereas a boson type excitation can be repeated as often as desired...

The spectrum is therefore really much more complicated than we had imagined....

But for every гамма there are always two e(p) curves....

Bogoliubov's theory, on the other hand, predicts only one e(p) curve:...

Поучительно почитать любителям квазичастиц и бозе конденсаций.

В этой же книге в аппендиксе D "c-Number Substitutions and Gauge Symmetry Breaking" дано обоснования использования когерентных состояний для асимптотически точного подсчета статсумм. Очень полезная вещь. Этот прием я использовал в 1974 году в дипломной работе по модели типа Дикке и фазовому переходу (сверхизлучение). Этот же прием мне помог подсчитать статсумму для сверхпроводящего перехода (как СВЕРХИЗЛУЧЕНИЯ ФОНОНОВ).-

Сверхизлучение, это в лазерах, так оно вроде называется - ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Или что-то не понимаю.

-

Извините, огорчу Вас. Вы не понимаете. Если в лазерах, то сверхизлучение обычно рассматривается как усиление спонтанного излучения, либо как фазовый переход второго рода в модели Дикке.

Модель Дикке, это система двухуровневых атомов в поле одной оптической моды. При температуре ниже критической, возникает сверхизлучение фотонов. Для этого необходимо соотношение типа:

омега=частота моды, дельта=разность уровней, лямбда=матричный элемент взаимодействия моды с атомом

Если (омега*дельта)<(const)*(лямбда в квадрате), то фазовый переход возможен.

Hepp, K., and Lieb, E. H. (1973). Ann. Phys. 76, 360.

http://love.minich.ru/s/hepp-lieb-dicke-1973.pdf

Всех студентов (я тоже был в их числе) при первом знакомстве со сверхизлучением удивляют две вещи.

1. Как может быть сверхизлучение без создания инверсии в заселенности уровней.

2. Как может быть сверхизлучение, если частота фотонов не равна разности энергий уровней.

Но такова квантовая механика!!! И такова термодинамика!!! Век живи, век учись. В модели Дикке потом нашли изъян в приближении вращающейся волны и стали утверждать, что это запрещает фазовый переход. Я это не проверял (учет квадрата векторного потенциала), а без личной проверки ни во что не верю. Но в отношении фононов, там нет векторного потенциала, так что все окей.

Для фононной сверхпроводимости модель (гамильтониан Фрёлиха) усложняется: дельта есть разность энергий электрона при рассеянии его фононной модой с одной стороны поверхности ферми на другую сторону поверхности ферми, то есть величина непостоянная. Для электрона точно на поверхности ферми дельта равна нулю. Для электрона ниже поверхности ферми дельта уже не ноль.

Главная особенность, уровни электронов при взаимодействии с фононной модой РАССТАЛКИВАЮТСЯ на поверхности ферми, так как фононная мода близка по частоте к аномалии Кона. Никакое кулоновское отталкивание помешать рассталкиванию уровней не может.

Два уровня оказываются связанными: один ниже уровня ферми, другой выше уровня ферми и НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ поверхности ферми "огромным" матричным элементом фононной моды "огромной" (сверхизлучательной) амплитуды.

Аномалия Кона задает естественный "резонатор" для сверхизлучения ФОНОНОВ. Для сверхизлучения не обязательно совпадение частоты фононов с разницей в уровнях.

Таким образом электрон будет "занимать" линейную комбинацию (орбиталь)двух уровней, то есть квазичастичный подход надо модифицировать.

Отсюда сразу видим, почему "кажется", что в сверхпроводнике ПАРЫ. Два состояния, связанные рассеянием на фононной моде, находятся на противоположных сторонах поверхности ферми, то есть имеют почти противоположные импульсы вблизи уровня ферми. Очевидно также, как надо модифицировать уравнения Гинзбурга Ландау, чтобы они стали не приближенными, а точными.-

"Отсюда сразу видим, почему "кажется", что в сверхпроводнике ПАРЫ. Два состояния, связанные рассеянием на фононной моде, находятся на противоположных сторонах поверхности ферми, то есть имеют почти противоположные импульсы вблизи уровня ферми. Очевидно также, как надо модифицировать уравнения Гинзбурга Ландау, чтобы они стали не приближенными, а точными."

Ну тебе тоже кажется, что ты за столом сидишь. На самом деле ты сидишь перед атомами. Да и тела у тебя нет, это тебе просто кажется. А на самом дела там тоже только атомы. А куперовские пары не кажутся. Бозон не может казаться вместо двух фермионов, даже если он - не частица, а квазичастица. Тем более не может померещиться бозе конденсат из многих квадриллионов бозонов.

-

-

-

-

Последние новости