Спасти белых медведей от исчезновения может только сокращение выбросов парниковых газов

Белый медведь (Ursus maritimus), символ Арктики, скорее всего исчезнет с лица Земли к концу этого столетия. Причина — продолжающееся глобальное потепление и как следствие — быстрое сокращение ледового покрова Северного Ледовитого океана. Для белого медведя лед, сохраняющийся на море в течение всего года, — необходимое условие существования, поскольку только со льда он может добывать свою основную пищу — тюленей. Соответственно, прогноз будущего состояния ледового покрова оказывается прогнозом состояния популяции белого медведя. Пока этот прогноз неутешительный, но результаты расчетов, проведенных группой американских ученых, вселяют осторожный оптимизм. Моделируя разные сценарии выброса в атмосферу парниковых газов, их влияние на температуру воздуха и состояние ледового покрова Арктики, исследователям удалось показать, что при определенных сценариях может сохраниться и ледовый покров, и, соответственно, белый медведь. Важным оказалось то, что зависимость состояния льда от средней глобальной температуры воздуха носит линейный характер. Это означает, что нет точки перегиба, после которой возврат к прежнему состоянию становится невозможным.

Белому медведю — самому крупному представителю отряда хищных — грозит вымирание. Продолжающееся потепление приводит к быстрому сокращению площади ледового покрова Северного Ледовитого океана. А будучи специализированным хищником, белый медведь только со льда и может добыть свою основную пищу — тюленей. Свою жертву он подкарауливает около дыхательной лунки, а дождавшись удобного момента, убивает мощнейшим ударом лапы по голове и вытаскивает на лед. Кроме того, медведь может настигать тюленей, когда те по каким-то причинам вылезают на лед. Исчезновение постоянного ледового покрова и даже просто отступление его края от шельфовых, продуктивных районов моря (а только там достаточно рыбы и тюленей), представляет собой серьезную угрозу для медведя.

Происходящее сейчас глобальное потепление если и вызывает у кого-то сомнения, то только не у специалистов. А им известно, что средняя глобальная (то есть относящаяся ко всему Земному шару) температура у поверхности земли с конца XIX до начала XXI века возросла на 0,8°C, причем с 1990-го до 2006 года, — на 0,33°C. Это увеличение температуры приводит к повышению уровня Мирового океана (примерно на 3,3 ± 0,4 мм за год в период с 1993-го по 2006 год), а также к уменьшению площади постоянного ледового покрова в центральной части Северного Ледовитого океана.

Основная причина потепления — непрекращающийся рост содержания в атмосфере парниковых газов, прежде всего диоксида углерода (углекислого газа) СО2, который выбрасывается при сжигании ископаемого топлива. За год в результате деятельности человека в атмосферу попадает около 9 Гт (миллиардов тонн) углерода в год. Примерно 4 Гт остается в атмосфере, остальное поглощается океаном и экосистемами суши. В ответ на потепление льды Северного Ледовитого океана становятся тоньше, а главное — занимают всё меньшую площадь. Поскольку медведицы производят детенышей на свет в берлогах на твердой земле (на льду очень редко), потом медведям приходится дожидаться установления ледового покрова над шельфовыми районами. Только тогда они смогут начать добывать себе пищу. А поскольку ледостав сдвигается на всё более поздние сроки, медведи испытывают голод и сильное истощение.

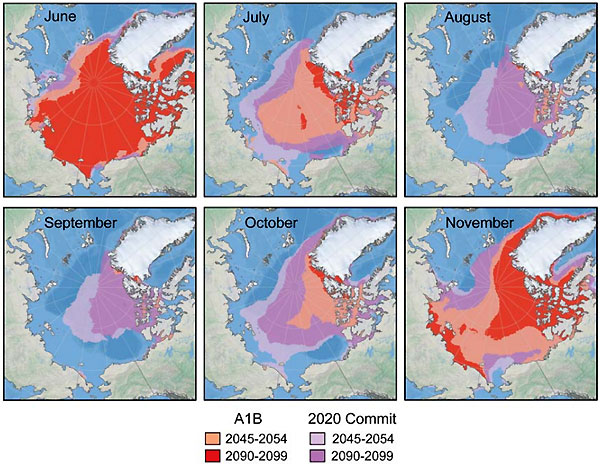

Будущее белого медведя целиком зависит от состояния ледового покрова. Поэтому так важно дать точный прогноз этого состояния. Попытка такого прогноза, причем разных его вариантов, соответствующих разным сценариям выброса в атмосферу парниковых газов, была предпринята недавно группой американских ученых во главе со Стивеном Армстрэпом (Steven C. Armstrup) из Геологической службы США (Аляскинский научный центр, Анкоридж, Аляска). Особое внимание исследователи обратили на связь между содержанием в атмосфере парниковых газов, средней глобальной температурой воздуха около поверхности и различными характеристиками ледового покрова — такими, как площадь льдов, наиболее пригодных для добывания медведем пищи, покрытие льдом континентального шельфа, продолжительность времени, в течение которого шельф свободен ото льда, расстояние от шельфа до края постоянного льда в центральной части океана.

Все связи прослежены в моделях, опирающихся на байесовский подход (см.: байесовская вероятность) и использующих разные сценарии выбросов парниковых газов в атмосферу. Некоторые сценарии предусматривали принятие мер по ограничению эмиссии парниковых газов, другие не предусматривали. Один из сценариев (Y2K) предполагает, что эмиссия парниковых газов останется на уровне 2000-х годов, другой (A1B), что к 2100 году содержание СО2 в атмосфере достигнет 689 миллионных (ppm), а согласно третьему (B1) — 537 ppm. Напомним, что современный уровень — это 382 ppm. Изначально предполагалось, что ответ ледового покрова на повышение температуры воздуха может быть существенно нелинейным, содержащим критические точки; если через них перейти, то обратный путь (восстановление покрова) будет невозможен.

Однако результаты моделирования вселили некоторый оптимизм. Зависимости разных характеристик состояния ледового покрова от глобальной средней температуры приземного воздуха оказались линейными. Взаимодействие льда и океана (в частности, циркуляция льда) позволяет пересилить эффект изменения альбедо, который и мог привести к необратимым последствиям. При принятии мер по ограничению выбросов парниковых газов сохранение ледового покрова и связанного с ним белого медведя становится возможным.

Необходимо принять и другие меры по охране этого зверя, в частности полностью запретить на него охоту, которая в определенных масштабах разрешена в США и Канаде для народов Крайнего Севера. Численность белого медведя пока достаточно высокая (около 20 тысяч особей), но, учитывая очень низкую скорость размножения этих зверей, подорвать репродуктивный потенциал популяции очень легко.

В России охота на белого медведя до недавнего времени была запрещена (браконьерство всегда было довольно значительным), но сейчас ее разрешили для местных жителей, что вызвало решительный протест ученых и общественности (см.: Мы против отстрела белых медведей). По инициативе российского отдела Всемирного фонда дикой природы (WWF) созданы специальные группы — в основном из местных жителей (так называемый «медвежий патруль»), — которые ведут мониторинг белых медведей, борются с браконьерами и отваживают медведей от населенных пунктов.

Источники:

1) Steven C. Amstrup, Eric T. DeWeaver, David C. Douglas, et al. Greenhouse gas mitigation can reduce sea-ice loss and increase polar bear persistence // Nature. 2010. V. 468. P. 955–958.

2) Andrew E. Derocher. Climate change: The prospects for polar bears // Nature. 2010. V. 468. P. 905–906.

См. также:

1) Всё большему числу видов позвоночных грозит вымирание, «Элементы», 27.12.2010.

2) Нападки политиков на климатологов угрожают не только науке, «Элементы», 17.05.2010.

3) Изменения климата за 15 лет: прогнозы и реальность, «Элементы», 18.05.2007.

4) Rattan Lal. Carbon sequestration (вся статья в открытом доступе) // Phil. Trans. R. Soc. B. 2008. V. 363. P. 815–830.

Алексей Гиляров

-

какая-то нестыковочка у них с вот этой публикацией...

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1259776/Arctic-winds-global-warming-responsible-record-loss-sea-ice.html -

Нет никакой нестыковочки. Вот цитата из приведенной Вами газетной статьи: However, their study does raise doubts about claims that the melting of ice in the region has passed the 'tipping point' and will accelerate in coming years. И авторы обсуждаемой мною статьи в Nature также пишут, что нет tipping point (и слава богу). Но ветры - это изменение временной ситуации. Лед в Арктике стал в несколько раз тоньше - это и сотрудники нашего Ин-та океанологии подтверждают. И не может он не таять, если становится теплее.. И потом все же приводимая Вами ссылка - это газетная статья, а не публикация в Нейчер.

-

Эту работу опубликовали в Geophysical Research Letters journal

http://www.agu.org/journals/gl/gl1007/2009GL042356/

Почему-то в Нэйчур на неё сослаться не потрудились...

Ветер ответственен как минимум за треть утоньшения льда. А графики и симуляции, которые так любят климатологи-потеплисты, это нуу... если Дайсон (http://elementy.ru/lib/430801) считает их туфтой, то доверие у меня к ним сами понимаете какое, даже если они в Нэйчур опубликованы.

Кстати, это правда, что пресловутый исландский вулкан за время своей активности выбросил в атмосферу больше парниковых газов, чем всё человечество за всё время технической революции? (про лесные пожары пока не спрашиваю)-

Модели моделями, а факты - фактами. Обратитесь к статьям, упомянутым в конце данной заметки про медведей (или хотя к их синопсисам на ЭЛЕМЕНТАХ) - неизменный рост СО2, таяние ледников Гренландии, довольно быстрый рост уровня Мирового океана (в первую очередь благодаря теплому расширению). Это всё реальность, против которой не попрешь. У Дайсона довольно поверхностно все это рассмотрено. И потом хорошо - сказать, увеличить содержание органики в почве... Но не так то просто.. Если бы биота и почва связывали весь выбрасываемый человеком СО2, то не было бы проблем... Посмотрите также это: http://elementy.ru/news/430657 (очень хорошая работа!!!!).

-

Я не столько спорю с результатами исследований, хотя я и скептичен, я больше спорю с выводами. Многие специалисты-климатологи считают, что прекрщение выхлопа парниковых газов не приведёт к остановке ГП. Я недаром спросил про вулкан и про пожары. Человеческая деятельность выглядит как капля в море. Вот вам в ответ 2 ссылки

"even if rising atmospheric CO2 levels are causing global warming, nothing we can do will make any difference"

http://pubs.acs.org/cen/editor/88/8835editor.html

http://www.nature.com/nature/journal/v467/n7316/full/nature09426.html

На элементах были анонсы книжек, которые осторожно пытаются сказать, что не имеет смысла силой прекращать деятельность связанную с выхлопом парниковых газов по многим причинам.

Единственное что во всём этом полезно - это усиленные поиски альтернативной энергии. Но политики, делающие на этом капитал, попытки тормозить прогресс в других областях, экономику - это очень пошло.

-

-

-

-

В Институте океанологии никто про таяние льдов не говорит. Лед стал тоньше - это действительно так. Уменьшился возраст многолетних льдов - с 14-15 лет до 7-8. И это значит только одно - лед из Арктики выносится скорее, чем раньше. То есть произошло изменение скорости ледового дрейфа. Да и по приводимым помесячным картам ледового дрейфа похоже, что изменилась и циркуляция над Канадской котловиной. Вместо замкнутого антициклонического круговорота - в котором наши СП крутились по 10 и более лет - идет направленный вынос льда в Гренландское море и пролив Фрама. И с чем это связано, никто объяснить не может. А существование многолетних льдов - показывает, что намерзший за зиму лед не успевает растаять за лето и никакое потепление на него (многолетний лед) не влияет.

-

И белые медведи могут жить и если есть такая возможность, и живут себе, безо всяких льдов.

А тюлени залезли на льдины спасаясь от людей, а вовсе не потому, что им там так нравится.

-

Очень верное замечание!

Остановить варварское истребление диких животных, это вполне осуществимая задача, а толк для дикой природы от этого может быть намного более ощутим, чем призрачная борьба с глобальным потеплением.-

Морж мог жить и жил несколько южнее, хотя размножение его обычно на льду... Но морж питается бентосными животными, в первую очередь двустворчатыми моллюсками. А белый медведь - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ХИЩНИК. Что ему на суше делать - песцов ловить? Ну он ловит, когда те слишком зазеваются, но на этом не прожить такому крупному зверю. Лед над шельфом - это и есть тот биотоп медведя, где он может выжить. Лед для него - платформа для добычи тюленей - основных своих жертв. Поймать медведю тюленя плавая в воде не получится. Сохранить медведя в природе, когда ледовой платформы не будет, не реально! Увы!!!!

-

Интересно, а вот в предыдущее межледниковье, когда по берегам Белого моря росли дубравы /а нам сейчас до этого ой как далеко/ - много тогда было льдов? И где тогда жили белые медведи?

-

См.: http://russian.wunderground.com/climate/PolarBears.asp

Polar Bears and the last interglacial period:

Weren't polar bears able to make it the last time the Arctic climate was this warm?

During the last interglacial period, which ended 125,000 years ago, the forerunners of the modern polar bear, Ursus maritimus, were more similar to the brown bear (grizzly bear) than the polar bear of today, and likely had no trouble finding food in the birch forests that used to reach the Arctic Circle. They only started developing those traits that we associate with the modern polar bear when a warming climate stranded a small group of brown bears on glaciers in Siberia or Alaska. From that point on, they underwent rapid evolutionary changes in order to adapt to the harsh environment of the Arctic--an environment which has only gotten colder since their arrival. Their coat color changed from brown to white or yellow so it could blend in with its icy surroundings, they developed a layer of blubber in addition to thick fur help insulate them from frigid air and water temperatures, their ears and tails became shorter to guard against heat loss, their heads became smaller while their bodies grew longer to streamline them for quick swimming, and they developed sharp teeth for hunting. All of these differentiate the polar bear from its mostly vegetarian brown bear relations.

The polar bear of the last interglacial period is not the polar bear of today. It didn't "survive" the last interglacial period so much as it was created by it. Whether today's top Arctic carnivore can survive a warming period with significantly reduced or no summer sea ice must be determined by looking at the bears' current physiology, habitat needs, etc. Many polar bear scientists believe that the polar bear will be able to evolve to survive in a warmer Arctic climate. In fact, scientists and Arctic residents have noticed some changes in polar bear behavior. For example, the bears are spending more time on land both for denning and finding food. Some bears have adapted by foraging for food on beaches and in town garbage bins. However, many wonder if the polar bear will be able to keep up with the unprecedented rapid pace at which the Arctic is warming.

The polar bear already enjoys protection under international agreements and is listed as threatened or endangered internationally. Due to concerns about the impact of continued changes in climate in the region on polar bear populations, the U.S. government recently received a proposal to add the polar bear to its Endangered Species List. A decision will be announced in January of 2008.

References

Monnett, C., and J.S. Gleason, "Observations of mortality associated with extended open-water swimming by polar bears in the Alaskan Beaufort Sea", Polar Biology Volume 29, Number 8, July 2006.

Stirling, I., and C.L. Parkinson, "Possible effects of climate warming on selected populations of polar bears (Ursus maritimus) in the Canadian Arctic," Arctic, v. 59, no. 3, Sept. 2006, p. 261-275. -

А про какое именно межледниковье Вы говорите?

Если говорить честно, то белому медведю как виду не меньше 110-130 тысяч лет(самая древняя достоверная находка- нижняя челюсть найденная совсем недавно на Шпицбергене, определение возраста по стратиграфии и изотопам)

Следовательно он пережил как минимум 2 периода, когда Арктика была свободна ото льда(летом разумеется). Причем он тогда(110 тысяч лет назад)уже был морским специализированным хищником(marine top predator, по результатам изотопного анализа). И сейчас некоторым белым медведям приходится пережидать лето на суше.На Новою Землю белые медведи приходят зимой и неплохо там себя тогда чувствуют, а летом часть медведей не успевает отойти вместе с тающим льдом и остаются на острове. Там они разбивают берег на участки и ждут у моря погоды ну или хотя бы какой нибудь падали...(этот пример любит использовать Азовский как пример равномерного распределения в природе, так как медведи разбивают берег на участки приблизительно одинаковой длинны и только его и патрулируют))

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-8369.2008.00087.x/abstract

Из этой самой челюсти(возрастом более 100 т.л.!!) кстати удалось выделить митохондриальную ДНК и построить дерево, так что это точно был белый медведь, причем совсем недавно отделившийся от популяции бурого с архипелага Александра. Эта удивительно удачная находка позволила откалибровать молекулярные часы(молекулярщики предсказывали белому медведю время отделения от бурого и 70 и 200 и 1000 т.л. назад)

http://www.pnas.org/content/early/2010/02/18/0914266107.short?rss=1&ssource=mfc

Вообще интересная статья, жалко ее на элементах не было...

А Олафура кстати за эту находку чуть не посадили задним числом...)-

Эх... Алексей Меркурьевич, Вы успели ответить раньше меня, я начал писать ответ раньше чем пришёл Ваш последний комментарий)

Честно говоря было бы странно, если предки белых медведей, будучи уже специализированными хищниками, стали бы питаться в лесах и при этом не стали бы скрещиваться с бурыми(с которыми они и сейчас весьма успешно скрещиваются в зоопарках и даже где то в Канаде).

Правда есть точка зрения что в предыдущие межледниковья им помогали выжить киты(правильных мертвых китов после смерти часто выкидывает на берег, потому что они плавают). А сейчас их почти не осталось...

Гораздо интересней, что будет с тюленями, зависящими ото льда в период размножения(летом)...-

Спасибо за профессиональный комментарий. Сейчас все происходит так быстро, а выбрасываемых туш китов так мало (живых мало), что ждать успешной стремительно быстрой эволюции белого медведя, которая позволила бы ему перейти на питание неизвестно чем, не приходится... Только если человек будет туши коров с вертолета сбрасывать....

-

-

-

-

-

Довелось мне позаниматься численным моделированием. В частности газодинамикой и магнитной гидродинамикой. Это, на самом деле, не так уж и далеко от того чем занимаются климатологи. Эта стадия была у меня переходной от совершенно никчемного преподавания общей физики в ВУЗе к коммерческому программированию.

Поверьте, не так уж сложно построить такую численную модель, которая воспроизведет известные графики температуры за последние несколько тысяч лет, но при этом не будет иметь совершенно никакой предиктивной силы. Кстати, я бы еще усомнился в том, насколько эти графики достоверны и насколько глобальную температуру они нам показывают.

Так вот, то что насчитали эти очередные климатологи, является полной чушью и гаданием гадалок до тех пор, пока не доказано обратное. Обратное они могли бы доказать, например, сделав несколько заметных предсказаний погодных аномалий, которые часто случаются в последние годы. Например, предсказали бы в 2003-2004 г, что в 2005 г. в Мексиканском заливе вероятно образование ураганов необычайной силы. Или в 2007-2008г предсказали бы невероятно холодную зиму 2009-2010 годов, и необычайно жаркое лето 2010 года в европейской части России и тд.

Если их модели на что-то годятся, пусть сделают, к примеру, прогноз общей картины протекания зимы 2013-2014 годов. После олимпиады посмотрим. Если многое сбудется, может быть можно будет даже им слегка начать верить.

-

Да невозможно предсказать, что в следующую зиму будет, тем более в олимпиадную. Речь идет все же не о ПОГОДЕ, а о КЛИМАТЕ, и никуда не денешься от того, что растет и растет содержание СО2 в воздухе (я не про модели, а про упрямую эмпирику - и полистав даже мои заметки на этом сайте в "Новостях науки", вы легко найдете соответствующие графики и ссылки на конкретные работы. К примеру хотя бы здесь: http://elementy.ru/news/430518 Повторяю - речь о том, что уже было... Опять же графики по данным ледовых кернов с Востока и с Конкордии. Никуда не денешься от связи между СО2 и температурой. Потепление может прекратиться, если остановится петля Брокера (об этом на Элементах также много сведений). Потому сейчас и сосредоточены огромные усилия разных стран на постоянном мониторинге ситуации в Северной Атлантике.

А Вы жалуетесь на невозможность предсказаний аномалий. Но на то они и аномалии. Прогнозировать можно только сильную усредненную ситуацию и для очень большой площади. Жалко, сюда не вставишь картинку, но может найдете на сайте НАСА по спутниковым данным темпер. аномалии для всей Северной Евразии на конец июля 2010 г. Там огромная устойчивая масса теплого воздуха над центр. европ. частью России, а далее на северо-восток - отрицат. аномалия.. так что в среднем даже для полушария никакой аномалии. Успехов Вам! Ваш АМГ-

Прогноз состояния ледового покрова на 35 - 100 лет вперед делается? Делается. Есть пространственная сетка, есть шаг по времени. Значит можно сделать какую-то серию картинок и для зимы 2013-2014. Это не прогноз погоды, можно ошибиться с датой наступления 50 градусного мороза в Ульяновске на месяц - все равно будет почет. Тем более, что тут можно и временной и пространственный шаг сделать помельче, просчитать ведь надо не 100 лет, а всего 3.

А иначе - у нас есть Мурлокотан. Но не надейтесь его увидеть, он прозрачный, почувствовать его тоже нельзя, он по плотности как воздух. Только мы можем его слышать, нас он выбрал чтобы передать вам свою волю - каждый должен купить у нас не меньше трех пачек солнечных батарей. Кто купит - молодец. А кто нет - тот погубит не только себя, но и всех остальных, Мурлокотан съест всех.

-

Последние новости