Впервые удалось увидеть уровни Ландау в графене

Квантовомеханические расчеты показывают, что магнитное поле, приложенное к проводнику, заставляет электроны проводимости — заряженные частицы, которые участвуют в переносе электрического тока, — двигаться с некоторой скоростью по замкнутым орбитам с дискретным и равномерно распределенным набором значений энергий. Такие проквантованные орбиты называются уровнями Ландау. В графене уровни Ландау распределены неравномерно, поскольку электроны проводимости ведут себя в нём как безмассовые частицы — скорость их движения не зависит от их энергии. Группе американских ученых удалось впервые экспериментально зафиксировать уровни Ландау в графене. Полученные результаты прекрасно согласуются с теоретическими предсказаниями.

Двумерная форма углерода, графен, представляет интерес не только из-за перспектив использования в наноэлектронике, но и благодаря некоторым необычным эффектам, относящимся к фундаментальной науке. Например, целочисленный и дробный квантовый эффект Холла в графене ведет себя совсем не так, как в остальных веществах (о квантовом эффекте Холла см. статьи в Соросовском образовательном журнале: Е. Н. Бормонтов «Квантовый эффект Холла», PDF, 143 Кб и О. В. Кибис «Квантовый эффект Холла», PDF, 107 Кб). Уникальность физических свойств графена обусловлена необычным, релятивистским, законом дисперсии квазичастиц, которые переносят электрический ток.

Прежде чем перейти к изложению новости, совершим небольшой экскурс по основным положениям так называемой зонной теории твердого тела, поскольку для дальнейшего понимания необходимо иметь представление о квазичастицах, законе дисперсии квазичастиц и, собственно, об уровнях Ландау.

Как возникает электрический ток. Зонная теория твердого тела

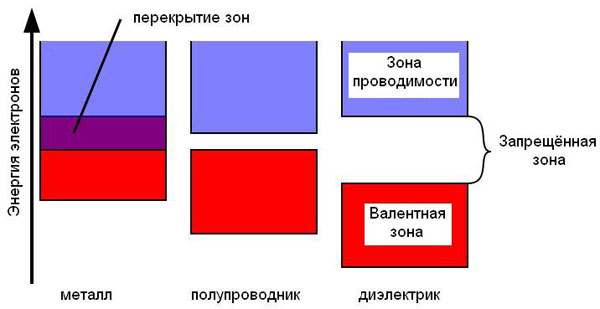

Общеизвестно, что в подавляющем большинстве твердых тел электрический ток обусловлен движением электронов (о случаях, когда это не так, см., например, новость Обнаружена суперионная проводимость в фуллериде лития, «Элементы», 23.04.2009). Такие электроны называются электронами проводимости. Они появляются во внешних, удаленных от ядра областях атома. Эти области формируют в твердом теле валентные зоны. Чтобы возник электрический ток, электроны должны из валентной зоны взобраться выше по энергетической шкале и перейти в зону проводимости, преодолев при этом зону запрещенных значений энергии, или запрещенную зону. Если все три упомянутые зоны разместить по оси энергии, то зона с меньшей энергией будет валентной, далее идет запрещенная зона и потом зона с наибольшей энергией — зона проводимости (рис. 1).

Как валентная зона, так и зона проводимости представляют собой очень плотную упаковку из множества доступных для электронов дискретных уровней энергии — энергетических «изолиний». Эти уровни расположены так близко друг к другу, что практически сливаются в непрерывную полосу, которая и называется энергетической зоной. Напротив, в запрещенной зоне доступных для электрона энергетических уровней вообще нет, и электроны там находиться не могут. Итак, чтобы возник электрический ток, необходимо, чтобы электроны из валентной зоны перескочили через запрещенную зону и попали в зону проводимости.

Как известно из школьного курса физики, вещества, в зависимости от того, как они проводят электрический ток, можно разделить на металлы, полупроводники и диэлектрики. С точки зрения зонной теории металлы — это твердые тела, у которых запрещенная зона отсутствует, вместо нее наблюдается сильное перекрытие валентной и проводящей зон. Получается, что электронам в металле нет необходимости тратить энергию на преодоление запрещенной зоны, а потому под внешним воздействием — в электрическом поле — они легко переходят в зону проводимости. Отсюда легко понять, почему металлы — хорошие проводники.

В диэлектриках ширина запрещенной зоны значительно больше тепловой энергии электронов даже при комнатной температуре, а значит, подавляющее большинство потенциальных носителей тока не могут перепрыгнуть в зону проводимости — им не хватает энергии. Преодоление запрещенной зоны может произойти лишь при очень сильных полях (тогда наблюдается электрический пробой диэлектрика) или очень высоких температурах.

И наконец, если ширина запрещенной зоны сравнима с энергией теплового движения электронов, то мы имеем полупроводник. Повышение температуры экспоненциальным образом увеличивает количество электронов, прыгающих через запрещенную зону в зону проводимости.

Что такое квазичастицы. Закон дисперсии квазичастиц

Электроны в твердых телах движутся в периодическом электрическом поле, которое создается ионным остовом кристаллической решетки твердого тела. Естественно, этот остов оказывает некоторое влияние на движение и поведение электронов — благодаря этому происходит образование вышеописанной зонной структуры твердого тела. Воздействие остова заключается еще и в том, что электроны при движении по твердому телу приобретают эффективную массу, которая уже не равна их массе покоя: она может быть меньше, а может и больше массы покоя. Поэтому электроны в твердом теле называют квазичастицами, то есть «почти» электронами.

Дальнейшее развитие зонной теории, в частности исследование эффекта Холла, показало, что перенос электрического тока можно описывать не только с помощью отрицательно заряженных квазичастиц — «почти» электронов, но и при помощи положительно (!) заряженных квазичастиц. Такие квазичастицы назвали «дырками». Сразу оговоримся, что в реальности электрический ток несут именно электроны, а введение дырок вызвано стремлением учесть некоторые экспериментально наблюдаемые факты. Таким образом, в некоторых случаях удобно считать, что ток переносится не электронами (отрицательно заряженными квазичастицами), а фиктивными квазичастицами с положительным зарядом (дырками), заполняющими все те дискретные уровни в зоне проводимости, которые не заняты электронами.

Важно понимать, что для одной и той же зоны нельзя пользоваться одновременно двумя способами описания. Если электрический ток переносят отрицательно заряженные квазичастицы (электроны), то незаполненные уровни не вносят в него никакого вклада; если же носителями тока являются дырки, то тогда нет вклада от электронов. Тем не менее в зонной теории допустимо одни зоны описывать «дырочным» языком, а другие с помощью электронов. Выбор описания зависит от удобства. Например, электроны, покинувшие валентную зону и перешедшие в зону проводимости, оставляют на своих местах дырки. Поэтому описывать зону проводимости можно в терминах электронов, а валентную зону — в терминах дырок.

Зонную теорию твердого тела можно проиллюстрировать простой аналогией. Представим себе ряд кресел в кинотеатре, заполненный зрителями. Кто-то в середине ряда хочет пересесть подальше — для этого он перепрыгивает через спинку кресла в следующий, пустой, ряд. Пустой ряд — это зона проводимости, а человек, который пересел, — электрон.

Теперь в этом ряду появилось свободное место. Представим, что еще один человек хочет сесть в этот почти заполненный ряд. Он стоит у края ряда, ближайшее кресло занято, а свободное место находится далеко от него. Люди, сидящие в этом ряду, начинают сдвигаться по одному, приближая таким образом свободное место к ожидающему его человеку. Можно сказать, что свободное место перемещается. Как только свободное место достигнет края ряда, где находится человек, он сможет сесть. Если вообразить, что люди, сидящие в этом ряду, отрицательно заряжены (как электроны), а свободные места — носители положительного заряда, то описанное движение людей соответствует электронной проводимости, а движение свободных мест — дырочной.

Зависимость энергии квазичастиц от импульса при движении в зоне проводимости называют законом дисперсии. В металлах закон дисперсии можно с хорошей точностью считать квадратичным, то есть энергия квазичастиц прямо пропорциональна квадрату импульса. Такую аппроксимацию называют приближением свободных электронов, и она дает почти полное согласие с экспериментальными данными по характеристикам твердых тел (теплопроводность, удельное сопротивление и т. д.). Почему «почти»? Да потому что воздействие периодического потенциала кристаллической решетки в металлах хоть и невелико, но совсем свободными электроны (квазичастицы) в них назвать всё-таки нельзя.

А как же устроена проводимость у графена? Его нельзя отнести ни к металлам, ни к полупроводникам, ни, тем более, к диэлектрикам. Графен — полуметалл (не единственный, к такому классу веществ принадлежат еще бор, кремний, германий, мышьяк, полоний, графит — родитель графена — и др.). Исходя из зонной теории, графен — это вещество, у которого валентная зона и зона проводимости перекрываются (запрещенная зона отсутствует, как в металлах), но, в отличие от тех же металлов, это пересечение очень мало. Точки соприкосновения зоны проводимости и валентной зоны в графене называют точками Дирака. В этих точках закон дисперсии квазичастиц имеет линейный вид: энергия квазичастиц прямо пропорциональна их импульсу.

И вот здесь начинается самое любопытное. Подобной зависимостью энергии от импульса обладают еще и безмассовые частицы — фотоны. Получается, что реальные частицы — электроны — в графене ведут себя как фотоны, то есть имеют нулевую массу и их энергия не зависит от скорости движения. Именно поэтому закон дисперсии квазичастиц в графене именуют релятивистским. Однако, в отличие от фотонов, электроны в графене еще и обладают зарядом (и полуцелым спином, то есть являются фермионами), поэтому квазичастицы графена называют также дираковскими фермионами. Среди известных в настоящее время веществ нет аналогов с подобным «графенным» законом дисперсии.

Уровни Ландау в графене

Теперь наконец можно перейти к рассказу об уровнях Ландау. Представим себе двумерный проводник с квадратичным законом дисперсии. Поместим этот проводник в перпендикулярное его поверхности внешнее магнитное поле. Лев Давидович Ландау в 1930 году показал, что квазичастицы в таком проводнике будут двигаться по замкнутым орбитам с частотой, зависящей от индукции магнитного поля. Энергия такого движения — закон дисперсии — квантуется (то есть дискретна) и пропорциональна некому целому числу n, обозначающему номер орбиты или уровня. Множество таких замкнутых орбит называют уровнями Ландау. Можно сказать, что закон дисперсии для квазичастиц в магнитном поле и уровни Ландау — одно и то же. Расстояние по энергетической шкале между соседними орбитами одинаковое, или, как говорят физики, уровни Ландау эквидистантны. Заметим также, что в случае нулевого уровня (n = 0) энергия электронов не становится равной нулю.

А как зафиксировать уровни Ландау в реальном эксперименте? Оказывается, квантование Ландау приводит к возникновению как минимум двух явлений: эффекта де Гааза—ван Альфена и эффекта Шубникова—де Гааза. Первый заключается в осцилляциях намагниченности материала в сильном магнитном поле (порядка 1 Тл) при температурах жидкого гелия, второй — в осцилляциях проводимости при тех же условиях. Низкая температура и сильное магнитное поле позволяют избежать значительного влияния температуры на обнаружение квантования Ландау. В этих эффектах пики на осцилляциях физических величин и есть признак того, что произошло образование уровней Ландау.

В графене, из-за линейности закона дисперсии, уровни Ландау квантуются совершенно иначе. Во-первых, энергия квазичастиц в графене зависит от номера орбиты как √n, поэтому уровни Ландау в нём не эквидистантны (рис. 2), и во-вторых, при n = 0 энергия квазичастиц в графене равняется нулю даже в присутствии магнитного поля.

До сих пор не было четкого подтверждения этих особенностей квантования Ландау в графене. И вот сравнительно недавно группе американских ученых из Физической школы Технологического института Джорджии (Антанта, США) совместно с коллегами из Центра наноразмерных систем и технологий Национального института стандартов и технологий (Гейтерсберг, Мэриленд, США) удалось пронаблюдать около 20 уровней Ландау в графене. Их статья Observing the Quantization of Zero Mass Carriers in Graphene опубликована в журнале Science.

Графен был выращен на подложке из карбида кремния SiC. В отличие от традиционного «фундамента» для получения графена (из оксида кремния), использование SiC позволяло избежать ненужного влияния подложки на дальнейшие измерения. Фиксирование уровней Ландау в обсуждаемой работе происходило с помощью эффекта Шубникова—де Гааза. Подавая напряжение на исследуемый образец, ученые измеряли его проводимость в присутствии сильного магнитного поля при температуре 4,3 К. Результат одного из таких измерений — в магнитном поле с индукцией 5 Тл — показан на рис. 3.

По оси абсцисс отложено прикладываемое напряжение в энергетических единицах (мэВ), по оси ординат — измеренная проводимость графена (в наносименсах). Ярко выраженные пики на приведенной осциллирующей зависимости свидетельствуют о том, что экспериментаторы наблюдают уровни Ландау. На этом графике видна и неэквидистантность расположения уровней Ландау, но, чтобы окончательно удостовериться в их неравномерном расположении, авторы построили также зависимость величины энергии квазичастиц на каждом из уровней Ландау от их порядкового номера n (рис. 4) для различных значений индукции внешнего магнитного поля.

Прямая линия на графике свидетельствует об очень хорошем согласии измеренного закона дисперсии квазичастиц графена в магнитном поле с теоретическими предсказаниями. Заодно авторами было подтверждено утверждение о том, что энергия квазичастиц, находящихся на нулевом уровне Ландау, равна нулю независимо от приложенного магнитного поля.

Источник: David L. Miller, Kevin D. Kubista, Gregory M. Rutter, Ming Ruan, Walt A. de Heer, Phillip N. First, Joseph A. Stroscio. Observing the Quantization of Zero Mass Carriers in Graphene // Science. 2009. V. 324. P. 924–927.

См. также:

Graphene Yields Secrets to Its Extraordinary Properties — пресс-релиз Национального института стандартов и технологий.

Юрий Ерин

-

Насколько я понял, они не говорят, что впервые наблюдали. Отличие от пионерских работ в том что они это посмотрели на выращенном графене и с помощью тунельной спектроскопии.

-

В 2007 году была статья в Nature Physics "Observation of Landau levels of Dirac fermions in graphite" (http://www.physics.rutgers.edu/~eandrei/pubs/nphys653.pdf ) о наблюдении уровней Ландау на поверхности пиролитического графита методом сканирующей туннельной спектроскопии. Там авторам удалось обнаружить спектры, лишь аналогичные биграфену и графену. Здесь же, в осуждаемой новости речь идёт об измерении уровней Ландау в приблизительно 10 слоях графена (не графита), но на подложке карбида кремния. Благодаря такой подложке каждый из слоёв ведёт себя как отдельно взятый слой графена. Т.е. речь идёт уже именно о непосредственном наблюдении квантования Ландау в графене. А такие эксперименты, насколько мне известно, были проведены впервые.

-

Вот статья за 2005 год http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7065/full/nature0

4235.html Я лично работал у одного из первооткрывателей графена и сам два года назад наблюдал необычный квантовый эффект Холла в однслойном листе графена на подложке окисленного кремния. На тот момент уже не было новостью. Мне кажется слова "впервые наблюдали" не совсем корректны. -

Формально вы правы. Но, например, то же измерение холловской проводимости в графене также как и измерение циклотронной эффективной массы носителей в нём, относится только к косвенному способу (indirect measurement) наблюдения уровней Ландау, но никак не к прямому.

-

Ну уже мало кто сомневается наверно, что Шубниковские осцилляции и тем более КЭХ из-за уровней Ландау:)

-

-

-

-

Дальнейшее развитие зонной теории, (.....) то описанное движение людей соответствует электронной проводимости, а движение свободных мест - дырочной.

нас учили, что за положительное направление движения электрического тока изначально было выбрано направление, противоположное движению электронов. отсюда его "отрицательный" заряд. вот и всё

Roux_kuzmich писал:

"Ну уже мало кто сомневается наверно, что Шубниковские осцилляции и тем более КЭХ из-за уровней Ландау:)"

В отношении КЭХ (квантового эффекта Холла) я не только сомневаюсь, но и уверен, что этот эффект от тех уровней, которые Ландау в своей работе проглядел ( а после Ландау и все остальные толпой проглядели).

Те же уровни, которые Ландау не проглядел (уровни Ландау в чистом виде), к квантовому (в том числе и к дробному) эффекту Холла отношения не имеют.

Если бы Ландау нужные уровни не проглядел, то КЭХ был бы ПРЕДСКАЗАН на кончике пера самим Ландау. Вдобавок бы не было бы теорий типа БКШ, плюс добавилась бы микроскопическая теория сверхтекучести гелия 4, и все бы это называлось бы теорией Ландау сверхтекучих/сверхпроводящих жидкостей :)

PS. Вообще то уровни Ландау были открыты Фоком на 2 года раньше Ландау:

http://love.minich.ru/s-fock/fock-comment-on-quantization-of

Последние новости