Тли отвлекают врагов пустыми шкурками

Остающиеся после линьки пустые шкурки служат тлям хорошей защитой от врагов — наездников, которые откладывают яйца внутрь своих жертв. Наездники принимают шкурки за живых насекомых и тратят на них драгоценное время, которое тли могут использовать, чтобы спастись.

Групповой образ жизни — одна из самых распространенных стратегий защиты от хищников. Если жертвы живут группами, хищники реже натыкаются на них, чем если бы они жили поодиночке, равномерно распределяясь по территории. Конечно, эта стратегия будет работать только в том случае, если хищник не может съесть всю группу разом и если найти группу жертв для хищника не намного проще, чем одиночную жертву. При выполнении этих условий групповой образ жизни значительно снижает среднюю вероятность (частоту) нападений на каждую отдельно взятую жертву (подробнее об этом см. в заметке: Общественный образ жизни повышает стабильность системы «хищник–жертва», «Элементы», 29.10.2007).

Тли — лакомая добыча для многих хищников, а также для так называемых паразитоидов — тлевых наездников, которые откладывают в тлей свои яйца. О тлевых наездниках и их взаимоотношениях с тлями подробно рассказал Петр Петров в заметке Тлевые наездники эффективнее паразитируют на тлях, когда у них разная пищевая специализация, «Элементы», 25.09.2008. Тли живут группами, однако у них есть еще один потенциальный способ снизить частоту нападений хищников и паразитоидов. Как и все членистоногие, тли в процессе роста многократно линяют. При этом остаются пустые шкурки — экзувии, которые выглядят и пахнут очень похоже на живую тлю. Обычно экзувии тлей остаются там, где произошла линька. В результате колонии тлей кажутся более многочисленными, чем они есть. Значительная часть особей, если приглядеться, в действительности — пустые шкурки.

Почему тли не выкидывают экзувии подальше или не съедают их, как многие другие насекомые? Что это — простая небрежность или хитрая защитная стратегия?

Многие насекомые стараются по возможности уменьшить количество выделяемых пахучих веществ, которые могут привлечь хищников. Например, некоторые гусеницы, строящие себе домики из листьев, с силой выбрасывают экскременты на большое расстояние, чтобы запах не привлекал лишних врагов. Тли поступают примерно так же со своими экскрементами: они пытаются отбросить их подальше при помощи задних ног. Ранее было показано, что экзувии тлей содержат пахучие вещества, привлекающие наездников. Таким образом, тли идут на риск, оставляя рядом с собой пустые шкурки. Этот риск, очевидно, должен чем-то компенсироваться — например, «разбавляющим эффектом», который могут оказывать шкурки, сбивая с толку наездников и отвлекая их от живых тлей.

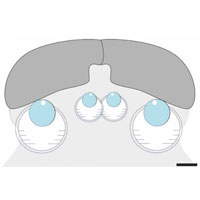

Чтобы проверить это предположение, бельгийские и канадские биологи провели эксперименты с тлями Sitobion avenae и наездниками Aphidius rhopalosiphi. В середину чашки Петри диаметром 15 см клали 16 кусочков листа пшеницы, на которые сажали тлей или их шкурки. В первом варианте опыта на каждом листочке сидела живая тля (всего 16 тлей), во втором использовали 8 тлей и 8 шкурок, в третьем — только 8 тлей, а остальные 8 листочков оставались пустыми. В середину колонии тлей выпускали самку наездника, готовую к откладке яиц. Наблюдение велось до тех пор, пока наездница не теряла интерес к скоплению тлей (не покидала колонию).

Оказалось, что наездники, по-видимому, вовсе не отличают экзувии от живых тлей. Они нападают на экзувии и на тлей с одинаковой частотой, втыкая свои яйцеклады и в тех, и в других. Правда, в статье не сказано, откладывают ли они яйца в экзувии. Не было замечено никаких признаков того, что наездники как-то учитывали приобретенный опыт, то есть учились отличать шкурки от тлей. А ведь они ощупывают каждую тлю (или шкурку) своими антеннами, и к тому же на яйцекладе у них имеются многочисленные рецепторы. Очевидно, эволюция пока не нашла способа научить наездников распознавать поддельных жертв, и тли этим с успехом пользуются.

В большинстве случаев наездница не успокаивалась до тех пор, пока все тли и все шкурки не были хотя бы раз уколоты яйцекладом. В результате почти все тли в каждом эксперименте оказывались заражены. В первом варианте опыта зараженными оказывались в среднем 14,7 тлей из 16, во втором — 7,7 из 8, в третьем — 7,2 из 8. Различия по доле зараженных тлей между тремя экспериментами статистически недостоверны. Иными словами, наличие или отсутствие экзувиев в колонии не влияло на уровень зараженности. Очевидно, для того, чтобы обнаружить это влияние (если оно существует), экспериментаторам нужно было использовать гораздо более многочисленные колонии тлей. Однако они выяснили, что экзувии влияют на другие важные показатели: частоту нападений на живых насекомых и суммарное время, затрачиваемое наездницей на то, чтобы «разобраться» с колонией. В первом и втором вариантах опыта наездники возились с тлями вдвое дольше, чем в третьем варианте. Иными словами, на каждую шкурку они тратили столько же времени, сколько и на живую тлю. Соответственно и частота нападений на живых тлей во втором варианте была вдвое ниже (примерно одно нападение каждые две минуты), чем в первом (примерно одно нападение в минуту).

Какую выгоду могут получать тли от того, что их враг тратит свое время на возню со шкурками? Очевидно, это дает тлям возможность спастись бегством. Когда наездник нападает на тлю, жертва выделяет «феромон тревоги», пахучее вещество, предупреждающее других тлей об опасности. В естественных условиях тли часто спасаются от врагов, просто падая с растения. В плоской чашке Петри падать им было некуда.

Вторая возможная выгода состоит в том, что чем больше времени потратит наездница на каждую колонию тлей, тем меньше колоний она успеет найти за свою жизнь. Не исключено, что оставляя экзувии в своей колонии, тли тем самым помогают соседним колониям. Такое поведение может поддерживаться за счет родственного отбора в том случае, если степень генетического родства между соседними колониями достаточно высока. Для проверки этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

Источник: Frederic B. Muratori, David Damiens, Thierry Hance, Guy Boivin. Bad housekeeping: why do aphids leave their exuviae inside the colony? // BMC Evolutionary Biology. 2008. V. 8. P. 338.

См. также:

1) Тлевые наездники эффективнее паразитируют на тлях, когда у них разная пищевая специализация, «Элементы», 25.09.2008.

2) Общественный образ жизни повышает стабильность системы «хищник–жертва», «Элементы», 29.10.2007.

-

Абсолютно согласен с Брунеем. Поиск "адаптивного значения" отсутствия того или иного поведенческого акта более чем сомнителен. Тли просто "механически" (в силу действующих причин) не способны оперировать собственным экзувием. То что это, оказалось, способствует увеличению шансов выжить жертве, есть не более чем корреляция. Столь же "адаптивным" с этих позиций можно считать и обратное - способность удалять экзувии.

Последние новости