Экономическая наука нуждается в новых подходах

Французский физик Жан-Филипп Бушо в своей статье, опубликованной в последнем номере журнала Nature, считает, что глобальных экономических кризисов можно в будущем избежать, если использовать физические подходы к моделированию экономических процессов, изменив при этом систему мышления экономистов и их подготовку.

Похоже, тема глобального экономического кризиса не обошла стороной и физику. В последнем номере журнала Nature появилось небольшое эссе французского физика (правильнее будет сказать эконофизика) Жана-Филиппа Бушо (Jean-Philippe Bouchaud) с громким названием Economics needs a scientific revolution («Экономике нужна научная революция»).

«По сравнению с физикой результаты, которые приносит экономика, вызывают глубокое разочарование... Какие можно назвать достижения экономической науки, кроме ее неспособности предсказывать и предотвращать кризисы, включая и наблюдаемый сейчас крах кредитной системы? Почему так получается?» — начинает свою статью автор.

Бушо с иронией приводит слова Исаака Ньютона о том, что моделировать безумие людей — задача гораздо более сложная, чем предсказывать движение планет. Тем не менее, утверждает французский эконофизик, в описании поведения людских масс должны существовать некие статистические закономерности, подобно законам идеального газа, возникающим из хаотического движения отдельно взятых молекул. Для Бушо главное различие между моделированием физических и экономических процессов кроется в разном подходе этих двух наук к использованию научных концепций, уравнений и эмпирических данных, на которых это моделирование базируется.

Всё дело в том, что классическая экономика построена на очень сильных предположениях, которые быстро становятся аксиомами: «невидимая рука рынка», рациональность поведения экономических агентов, гипотеза эффективного рынка и т. п. Физики же подходят к различным аксиомам и моделям с определенной долей скепсиса. Если эксперимент не согласуется с предложенной моделью, то ее необходимо либо исправить, либо вообще отбросить, какой бы красивой и математически совершенной она ни была.

Подобный подход совершенно не используется в экономике, где все модели утвердились в качестве непререкаемых истин. И это несмотря на то, отмечает автор, что в настоящее время количество эконофизиков в правительствах различных стран и солидных финансовых институциях неизменно увеличивается. Причину такой инертности в отношении прогресса Бушо видит в системе подготовки экономистов. По его мнению, студентов учат лишь слепо использовать полученные знания, не задумываясь о смысле того, что они делают.

Бушо также считает, что все проблемы свободного рынка начались в середине 50-60-х годов, когда рынок рассматривался не как научный объект, нуждающийся в тщательном изучении и описании, а больше как пропагандистская машина в борьбе с коммунизмом. В действительности же, свободные рынки — это «дикие» рынки. По мнению автора, наивно верить в то, что рынок может самостоятельно, без внешних воздействий превратиться в самоупорядоченную структуру — влияние извне необходимо, иначе невмешательство может привести к печальным последствиям. В качестве примера такого бездействия Бушо приводит поведение Комиссии США по торговле ценными бумагами, которая в 2004 году позволила банкам наращивать долговые обязательства (в статье, опубликованной в Nature, этот пример отсутствует; он остался только в препринте).

Излишняя самоуверенность в отношении некоторых экономических моделей может иметь печальные последствия. Ярким примером служит модель опционного ценообразования Блэка–Скоулза, согласно которой изменение цены происходит по гауссовскому распределению и резкое увеличение цены имеет пренебрежимо малую вероятность. Бездумное использование модели Блэка–Скоулза и привело в 1987 году к «черному понедельнику», когда падение индекса Доу–Джонса составило 23%.

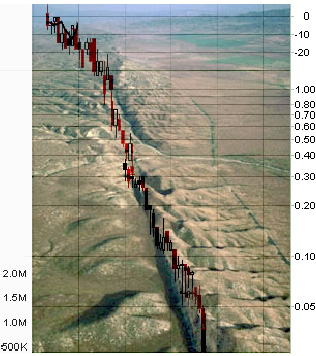

Конечно, идея применения физических подходов к изучению поведения рынка во время экономического кризиса не нова. Так, сравнительно недавно, в 2006 году, в журнале Physical Review Letters появилась работа японских ученых, которые рассматривали колебания биржевого индекса S&P 500 до и после «черного понедельника» 1987 года (см. рис. 2).

Они установили, что этот индекс в окрестности «точки кризиса» по своей структуре проявляет признаки самоподобия (фрактальности), также как и течение турбулентной среды.

Более того, предложены методы описания в экономике по аналогии с классической и квантовой механикой с последующим получением экономического уравнения Лагранжа и Шрёдингера, где вместо физического пространства рассматривается пространство цен (см.: Physical Modeling of economic systems: Classical and Quantum Economies).

Одна из главных мыслей, которую высказывает Бушо в своей заметке, — это что классическая экономика не имеет четкого представления о том, как «понять» дикие рынки. И вот здесь, считает автор, на помощь должен прийти физический подход к описанию экономических рынков, поскольку в распоряжении физиков есть теории, позволяющие описать систему, для которой маленькое воздействие может привести к значительным последствиям. Такие системы в физике называются системами с самоорганизованной критичностью: они естественным образом эволюционирует к критическому состоянию, при этом маленькое возмущение (флуктуация) может вызвать полное изменение всей системы.

Классический пример системы с таким свойством — куча песка. Если средний наклон поверхности кучи не очень большой, то песок неподвижен. Если же наклон превышает некоторое критическое значение, то наблюдается спонтанный сход песка по поверхности кучи. В общем, здесь ничего необычного и неожиданного нет. Самое интересное происходит только в критической точке, где сход песка еще не наблюдается, но любое возмущение может привести к сколь угодно большой лавине песка. В качестве примеров систем с самоорганизованной критичностью можно привести также землетрясения, лесные пожары и т. п. Вообще, в физике есть целый раздел, посвященный изучению таких явлений, — теория сложности.

Так вот автор и предлагает активно использовать физические подходы при описании экономических ситуаций. Ведь «дикий» рынок, который мы сейчас наблюдаем, и есть система с самоорганизованной критичностью, утверждает Бушо.

Но одного только привлечения физических идей в экономику, по мнению Бушо, недостаточно. Необходимо также изменить и тип мышления современных экономистов, которое должно стать более «естественнонаучным». Экономика должна отказаться от дискредитировавших себя экономических догм.

Источник: Jean-Philippe Bouchaud. Economics needs a scientific revolution // Nature. V. 455. P. 1181 (30 October 2008). Первоначальный вариант статьи, без корректуры для Nature, находится в открытом доступе в Архиве препринтов: arXiv: 0810.5306.

См. также заметку в блоге Игоря Иванова «Критическая опалесцения фондовых рынков».

Юрий Ерин

-

Сегодняшний кризис не является неожиданным и был предсказан 4 года назад (как минимум)

http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_06/2004_09/20040906_185900_oj.asp (выделение ссылки работает не корректно)

причины кризисов также извесны уже давно

http://www.sotsium.ru/books/46/43/rothbard69.html-

Спасибо за ссылки, познавательно. Но всё-таки речь идёт в статье в большей степени о возможном применении физических методов в экономике.

-

К сожалению тема физических методов в статье не раскрыта!

В экономике с самого начала понятно, что изучается система состоящее из большого количества взаимодействующих субъектов - наподобие термодинамических систем, как газы, жидкости и твердые тела. Однако в термодинамике оказалось (вблизи состояния равновесия) возможным оперировать такими параметрами системы как температура, энтропия, давление, вместо того чтобы знать поведение каждого отдельного объекта системы (атома, молекулы). В экономике был изначально провозглашен сходный подход. Во первых было определено состояние рыночного равновесия и макроэкономические факторы характеризующии систему (ВВП, уровень безработицы, инфляции) - все как в термодинамике вообщем!

Однако понимание того, что экономика это самоорганизующаяся система возвали к жизни совсем другой подход

http://en.wikipedia.org/wiki/Complexity_economics-

Бушо и не ставил, по-моему, перед собой задачу раскрыть тему физических методов. Он больше напирает на идее использования этих самых методов физики в экономике. А раскрыть ему больше бы и не дали - формат журнала Nature не позволил бы :)

Любопытно, но где-то за месяц до эссе Бушо вышла похожая статья в New York Times "This Economy Does Not Compute" http://www.nytimes.com/2008/10/01/opinion/01buchanan.html?_r=1&oref=slogin

-

-

-

-

Вот именно. У психологов есть такое выражение: строение атома - это детская игра в сравнении с детской игрой.

Я не знаю. Здесь, возможно, экономистам нужно обращаться к кибернетике - эта ведь наука занимается "самоорганизующимися системами"?... Но они и так к ней обращаются. А физика-то тут прикаких делах? Пусть физики сначала - для разминки - дадут сколько-нибудь внятное объяснение: в чём отличие между "живая материя" и "неживая материя"? А уж потом, возможно, от них и можно будет ожидать каких-нибудь подвижек в сторону постижения функционирования таких сложных ("живых") систем, как экономика. Как однажды заметил умница-Шрёдингер, "чтобы понять, как функционирует живая клетка, мы её УБИВАЕМ..." (со всеми вытекающими).

Мне кажется, этот парень не совсем в курсе, что представляет собой экономика как наука. В какой бульварной газетёнке он прочитал, что экономисты относятся к каким-то моделям как к догмам? Это - во первых. А во-вторых, он путает экономическую науку с экономическими властями. И то не всеми, а только недальновидными. А бывают и вполне дальновидные (хоть и эгоистические) экономические власти. К примеру - в той же США.

И наконец, главное. Как он себе представляет эксперимент по поводу той или иной экономической модели? Он хоть понимает, что таковой эксперимент представляет собой совершенние акта насилия над всем населением по крайней мере одного какого-нибудь государства? Притом безо всякого спроса у этого самого населения - а желает ли оно, чтобы с ним провели этот эксперимент?

Можно ли провести такой эксперимент? Можно: в России их только на моей памяти - уже третий идёт. Но не дай ему бог жить в той стране, которая предназначается для подобных экспериментов. Тоже мне, умник.

ИМХО - процесс управления рынком чересчур заидеологизирован.Причина - автомат всегда справляется лучше человека с регулированием процесса,поскольку не ест,не спит,не берет взяток,не думает,как набить карман,не строит дач,не заводит любовниц и не ездит отдыхать на Майорку! Следовательно,поручить эту работу автомату нельзя!

В свое время я пару лет провел в Вене, где обучался Mathematical Finance. Так что у меня была редкая возможность понаблюдать за представителями экономической и финансовой науки "изнутри". Причем наши преподаватели были достаточно толковыми людьми, плюс для чтения отдельных курсов приглашались лучшие (из доступных по цене) преподаватели из других стран.

Так вот, довольно быстро я понял две вещи: а) в этой области люди не только не понимают природу процесса, с которым имеют дело, но и совершенно не намерены что-либо делать для того, чтобы ее понять, и б) они свято верят в магию математических формул, однако при принятии решений предпочитают опираться на интуицию, используя математику как дубинку для убеждения инвесторов и "разборок" с оппонентами. Меня умиляли толстенные книги с подробнейшими математическими доказательствами и формулировками лемм и теорем -- при том, что вопрос о том, какова ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА процессов, к которым эти теоремы применяются, полностью игнорировался.

Позже я понял, что почти все методы, которые нам преподавали (кроме изобретенных сугубо финансистами, вроде метода расчета "справедливой" цены на опцион), были целиком и полностью взяты из физики и радиофизики, где они прекрасно работают. Собственно, в каждой крупной западной финансовой корпорации работает не один rocket scientist, которые, собственно, и разрабатывают новые методы одурачивания народа при помощи самых передовых математических теорий. Бушо упоминает об этих товарищах, называя их "эконофизиками".

Слегка задумавшись, почему же методы, прекрасно зарекомендовавшие себя в одной области, "пробуксовывают" в другой, я быстро понял, что, перенеся метод, ребята забыли проверить, а подходит ли он к объекту, физическая природа которого отличается от природы объекта, для описания которого этот метод разрабатывался.

Суть проблемы предельно проста. ВСЕ частицы (электроны, атомы идеального газа и т.п.), система которых описывается статистическими методами, подчиняются законам физики. Неважно, насколько сложны эти законы -- важно то, что ни одна частица НЕ МОЖЕТ произвольным образом изменить свое поведение и начать подчиняться другому закону.

В этом случае, зная вид статистического распределения, мы действительно можем описать или предсказать поведение системы частиц, пользуясь уже известными методами статистической радиофизики. Именно поэтому нам столько рассказывали о разных свойствах распределений, надеясь, что стоит только подобрать нужное распределение -- и voala! -- экономика станет полностью управляемой.

НО: человеческая масса (толпа) -- это НЕ статистическая система, а АКТИВНАЯ СРЕДА. Лично у меня это не вызывает никаких сомнений, хотя для доказательства этого самоочевидного факта потребуется еще не один десяток лет. А у активной среды есть одно интересное свойство: при не очень высоком уровне возбудимости (когда отдельные элементы среды практически независимы) она может вести себя более-менее хаотично (что и дает столь знакомую экономистам гауссиану для 95% наблюдений), однако при повышении уровня возбудимости выше порога возможен практически мгновенный переход всей среды в какое-то одно состояние или в режим осцилляций (что и приводит к "толстым хвостам" распределений -- "слишком часто" встречающимся высокоамплитудным скачкам, являющимся источником головной боли для всех, кто связан с рынком).

Так что с этой точки зрения Бушо силен, только сидя в кабинете. Судя по пересказу статьи, он тоже не догадывается, что имеет дело с активной средой, и поэтому так же "пролетит", как и все эконофизики до него. Ведь экономисты вовсе не игнорируют эконофизиков. Просто они видят, что то, что предлагают им эконофизики, не соответствуют реальности -- как кошка, которой подсунули резиновую колбасу, политую мясным соусом. Есть такой "деликатес" они не хотят, а объяснить, что не так -- не могут. Ведь все, что более-менее отличается от линейной регрессии, для них "too complicated" -- фраза, которую мне очень часто приходилось слышать во время обучения.

Кстати, попытки описания финансово-экономических процессов при помощи теории активных сред тоже встречаются. Но там все опять-таки сводится... к анализу распределений наблюдаемых параметров. Даже описание участников рынка при помощи агентов (клеточных автоматов) основывается на столь убогих моделях (ради их математической обозримости), что ожидать сколько-нибудь разумного результата не имеет смысла.

Короче: экономисты (т.е. гуманитарии) смогут понять природу описываемого объекта (сообщества участников рынка) не раньше, чем рак на горе свистнет. Физики слишком высоко о себе думают, если предполагают, что статистические методы описания можно "в лоб" применять к поведению массы людей. Для адекватного описания толпы надо предложить ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ состояния "элементарных частиц" человеческой массы или, по крайней ЯВНУЮ МОДЕЛЬ, описывающую связь психологии и экономического поведения. Эта модель должна содержать НАБЛЮДАЕМЫЕ психологические параметры людей и методы их измерения. Это означает, что до тех пор, пока физики САМИ не разберутся с психологией, и не создадут ФИЗИЧЕСКУЮ модель психологии поведения, ни о какой работающей модели экономики речи быть не может. Так что спите спокойно, дорогие товарищи, ни вы, ни ваши дети такую модель не увидите.

-

В посте Михаила есть элементы с которыми я категорически согласен. МатЭк я изучал не в лучших ВУЗах за границей, но всё было как в анекдоте что "если вы что-то доказали но не понимаете что же такое вам удалось доказать, публикуйте в журнале по экономике". К сожалению, МатЭк перегружен понятиями-паразитами, к примеру "предельная полезность", определяемая как приращение полезности при единичном приращении чего-то там другого - так вот не ясно почему бы не сказать "производная" и т.п.

-

Я рад, что оба моих традиционных оппонента столь синхронно согласились со мной. Учитывая, что вероятность такого совпадения в столь позднее время (3 часа ночи) исключительно мала, прихожу к выводу, что вы, господа, -- одно и то же лицо. Что, впрочем, не умаляет удовольствия от общения с вами :).

-

Нет, мы разные лица. Сам удивился, что столь синхронно - но случайности бывает что происходят сами собой. И согласился я не со всем, а лишь с "элементами" вашей речи. Фразы про активную среду я просто не понял, т.е. согласился лишь с 1-й половиной написанного вами.

-

Ну что ж, как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. А еще лучше -- конструктивная дискуссия, которая, как известно, приближает к истине.

Что касается активной среды.

Любой набор элементов, взаимодействующих друг с другом по определенным правилам, можно представить как некоторую среду. Эти элементы в технике называют клеточными автоматами (cellular automata -- http://ru.wikipedia.org/wiki/Клеточный_автомат, http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_automata). В частном случае, из таких автоматов можно создать активную среду (http://en.wikipedia.org/wiki/Excitable_media).

Нетрудно понять, что совокупность людей также является набором клеточных автоматов, действующих по достаточно сложным правилам. Поэтому поведение толпы вполне можно описывать в рамках теории активных сред. Частный и весьма наглядный пример подобного поведения -- "волны болельщиков" на стадионах (http://en.wikipedia.org/wiki/Audience_wave)

Самое интересное в активных средах -- то, что, даже если они имеют совершенно различную физическую природу (биологическая ткань, клеточные автоматы в компьютере или люди в толпе), их поведение весьма схоже.

В частности, в конечном счете поведение всей среды может быть описано при помощи распределения всего двух параметров -- активатора и ингибитора. Активатор повышает уровень возбудимости отдельного элемента (сокращает время рефрактерности и понижает порог возбуждения), а ингибитор оказывает противоположное действие.

Говоря о толпе, мы можем сказать, что массовое ожидание скорого падения рынка действует в качестве активатора толпы, а уверенность в стабильности рынка -- в качестве ингибитора.

Когда соотношение этих двух параметров пересекает определенный порог, поведение всей среды резко меняется. Из стабильной она становится нестабильной, а поведение отдельного элемента -- хаотическим. Но при определенных условиях в среде могут начать распространяться волны возбуждения -- люди могут массово начинать продавать или покупать акции, рваться в бой или разбегаться во все стороны.

Именно эти ситуации в экономике совершенно не учитываются, ибо такое поведение совершенно не присуще тем "рациональным агентам", которые используются в моделях, описывающих действие рынка. Отсюда -- и "толстые хвосты" распределений.-

Что вы верно заметили, так это что люди не совсем разумны в своих попытках сыграть в азартную игру под названием "бизнес". В частности люди подвержены массовым паническим настроениям. И эту неразумность надо бы тоже учитывать - и кстати учитывают ведь, и вполне успешно, те кто делает бизнес не на теории!

Прихожу к выводу, что с вами можно прилично общаться - но только главное Дарвина не обсуждать. :) -

Значит физики и экономисты тут уже собрались.

Не хватает только кибернетиков вроде. ;)

Что ж попробую я выступить от их имени.

Использование в экономике законов физики -- это хорошо и правильно, так как, кажется не много народу это замечает, экономика действительно продолжает работу законов физики.

То есть... если каждый человек, сам по себе имеет физиологию, которая работает по законам физики вообще и по законам термодинамики (неравновесной) в частности.(это еще и ответ на пассаж о "живой материи") То и системы построенные из тех же человеков, работают ТАК ЖЕ по законам физики. Конечно более глубоко и неочевидно переплетенным.

Это то что уважаемым гуманитариям нужно признать.

Дальше. Уже с точки зрения кибернетики.

Основная проблема с основанными на человеках системах, в том что они самосвязные. В них субъект одновременно и сам для себя и для других является объектом.

Объектом который действует разумно, и самое главное целенаправленно, так как разумно может действовать и система вообще без мозгов, а целенаправленно только такая, которая внутри себя формирует представление об окружающем мире, генерирует гипотезы.

Из этого следует то, что физики уже вроде знают (да и экономисты тоже догадываются) -- влияние наблюдателя на результаты наблюдения, квантовая неопределенность.

Только в физике этот эффект, эта неопределенность сконцентрированная на уровне квантовых масштабов, и переходя на макроуровень физик может её отсечь и игнорировать.

Экономика же -- это система где такая фундаментальная неопределенность свойственна именно макросистеме.

Приведу пример.

Вот ученый, не важно физик ли, гуманитарий-экономист ли, придумал/исследовал какую-то важную теорию о поведении рынка.

Он её публикует, и некоторое число самых высокооплачиваемых и интеллектуальных экономических экспертов спешит с ней ознакомится, опробовать на практике.

Сопоставление со статистикой дает хорошее соответствие, начинают пробовать на практике и оно действительно работает, приносит прибыль.

Конечно информацию об этом стараются скрыть, но она все равно просачивается и все больше людей начинают её использовать.

Но со временем теория, которая казалась такой правильной, начинает терять свою прогностическую силу.

Придумавшего её ученого скидают с трона великого экономиста, и начинают искать очередную "самую правильную" теорию.

Но таковой, по определению нет, так как применение любой теории на практике, неизбежно меняет эту самую практику.

Чего нет с законами физики... (но вполне возможно только пока, пока человечество не забралось в такие дебри энергий и масштабов, где даже сами законы физики подвержены изменениям)-

Вы, случайно, не знакомы с Достаточно общей теорией управления?

Она обьясняет многое из описанного вами... Что вы о ней думаете?

И несмотря на все ваше противление политэкономии Сталина, в своей последней работе "экономические проблемы социализма" - он говорил о том же, о чем и Вы. Читали ее?

цитата:

"Одна из особенностей политической экономии состоит в том, что ее законы, в отличие от законов естествознания, недолговечны, что они, по крайней мере, большинство из них, действуют в течение определенного исторического периода, после чего они уступают место новым законам. Но они, эти законы, не уничтожаются, а теряют силу в силу новых экономических условий и сходят со сцены, чтобы уступить место новым законам, которые не создаются волею людей, а возникают на базе новых экономических условий" -

Вы, случайно, не знакомы с Достаточно общей теорией управления?

Она обьясняет многое из описанного вами... Что вы о ней думаете?

И несмотря на все ваше противление политэкономии Сталина, в своей последней работе "экономические проблемы социализма" - он говорил о том же, о чем и Вы. Читали ее?

цитата:

"Одна из особенностей политической экономии состоит в том, что ее законы, в отличие от законов естествознания, недолговечны, что они, по крайней мере, большинство из них, действуют в течение определенного исторического периода, после чего они уступают место новым законам. Но они, эти законы, не уничтожаются, а теряют силу в силу новых экономических условий и сходят со сцены, чтобы уступить место новым законам, которые не создаются волею людей, а возникают на базе новых экономических условий"

-

-

-

-

-

При это роль экономики сводится к обоснованию такого странного поведения государств и правительст в экономической сфере. Это похоже занятия алхимией в попытке получить филосовский камень. И так пока экономика перестанет использовать алхимические методы она не будет настоящей наукой.

-

Похоже, что вы смешали вместе микроэкономику, описывающую проблемы отдельного предпринимателя/предприятия, и макроэкономику, описывающую работу рынка в целом. В чем-то вы, безусловно, правы -- в идеале эти две модели должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены. Экономисты "нутром чуют", что так должно быть, и ждут от настоящих ученых, когда же те предложат им что-то реально работающее.

Но вы затронули еще одну тему -- способность человека к предсказанию будущего. Частично эта способность может быть формализована хотя бы в принципе ( в той ее части, которая относится к "внутреннему моделированию" и предсказанию поведения других людей), но та ее часть, которая относится к получению информации из будущего (удел очень немногих), очевидно, никакому моделированию не поддается в принципе.

В этом отношении нам в Вене ставили в пример Джорджа Сороса. Нам говорили, что его действия в целом были настолько успешны, что многие подозревали его в нечестных приемах, но доказать ничего не могли. Он же в ответ на претензии говорил, что мол, ребята, я просто делаю так, как считаю нужным, а не забиваю себе голову этой математической чепухой. Если вы верите в свои модели, как я верю себе -- вперед, рискуйте своими деньгами, как рискую я. На чем все дискуссии и заканчивались. Правда, Сорос крупно обломался на России. Видно, при взаимодействии с по-настоящему хаотической системой даже его интуиция оказывается бессильной.

Да, так вот, моделирование поведения других людей предприниматель осуществляет на основе "внутреннего чувства", отвечая на два вопроса: 1) Что бы я чувствовал, будучи на месте моего клиента? и 2) Как я бы поступил в таких обстоятельствах?

При этом учитывается МАССА параметров, зачастую не просто трудноформализуемых, а и неизмеряемых -- от ощущений, вызываемых приближающейся весной или землетрясением, до изменения в настроении, вызванного показом последней серии мыльной оперы и выступлением пьяного Ельцина. Экономисты, разумеется, даже не помышляют об учете этого всего, а строят свои модели на основании т.н. "рациональных предпочтений". Т.е. они заменяют людей роботами с двумя-тремя потребностями (больше трех -- too complicated), и смотрят, что получится. Если при этом за счет подбора параметров какие-то графики (например, потребление основного продукта) удается подогнать под наблюдаемые в конкретных условиях, то они радуются, как дети. То, что подгоняемые параметры не имеют никакого отношения к реальности, их мало беспокоит.

На самом деле проблема здесь действительно серьезная, и имеет научную природу. Любой технарь знает, что для управления системой необходимо ИЗМЕРЯТЬ ее входные и выходные параметры. В случае с экономикой часть весьма важных для поведения системы параметров имеет сугубо ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ природу. Экономисты же, понимая, что психологи НИКОГДА не помогут им в этом вопросе (т.к. являются еще большими гуманитариями), просто выбрасывают "лишние деталюшки" из своих моделей, и пытаются связать воедино то, что осталось... разумеется, в рамках линейной регрессии.

Пока мировая экономика развивалась небольшими темпами, она оставалась в более-менее линейном режиме, и такие детские игры с цифирками даже давали свои результаты. Сегодня же, после наступления эпохи глобализации и вхождения в режим постоянной перестройки, экономисты нос к носу столкнулись с хаотической (в строго научном, математическом смысле этого слова) природой изучаемого ими процесса. Но изучение хаотических процессов -- это не просто too, это extremely complicated и является одним из передовых рубежей современной "большой" науки. Так что любая надежда на то, что экономика в обозримом будущем станет настоящей наукой -- миф, в который верят разве что сами экономисты.-

Поскольку вы не читаете мои ссылки

http://www.sotsium.ru/books/46/43/rothbard69.html

то я вам процитирую, как и в прошлом моем сообщении!!!!!!

Так, общая экономическая теория учит нас, что предложение и спрос на рынке всегда имеют тенденцию находиться в равновесии и что таким образом цены на продукцию и факторы производства всегда стремятся к некой точке равновесия. Пусть даже изменения в текущих данных, которые происходят постоянно, исключают возможность достижения полного равновесия, в общей теории рыночной системы нет ничего, что объясняло бы регулярные и повторяющиеся фазы делового цикла. Современные экономисты решили эту проблему просто развели свою общую теорию рыночных цен и свою теорию экономического цикла по отдельным, плотно задраенным отсекам, дабы те никогда не соприкасались, а тем более не соединились между собой. Экономисты, к сожалению, забыли, что существует лишь одна экономика и соответственно только одна интегрированная экономическая теория. Ни экономическая жизнь, ни структура теории не могут или не должны пребывать в водонепроницаемых отсеках; наши экономические знания либо представляют собой одно комплексное целое, либо не представляют собой ничего. Однако многие экономисты согласны применять абсолютно раздельные и к тому же взаимоисключающие теории для общего анализа цен и для экономических циклов. До тех пор, пока они согласны продолжать работать столь примитивным образом, они не могут считаться настоящими учеными-экономистами.-

Извините, действительно не читал. Текст, судя по всему, неплохой, но у меня идиосинкразия на длинные (более 1 страницы) не-художественные тексты без формул и графиков. Тем более, что я все это и так знаю (слышал в Вене), хотя и выражаю другими словами. Про фликкер шум тоже не читал -- как и любой электронщик, я хорошо с ним знаком. Замечу только, что появление знакомого графика в описании процесса вовсе не означает, что природа процесса становится понятной. Именно на этом "прокалываются" экономисты.

Кстати, сам Кейнс был, судя по всему, горазду толковее своих последователей и, в отличие от них, обладал способностью к самостоятельному мышлению.

Резюме. По-моему, мы говорим об одном и том же:

1) Экономика наукой не является и в обозримом будущем являться не будет.

2) Как следствие п.1 -- всякое ожидание от экономистов реальных долгосрочных предсказаний развития событий совершенно беспочвенно.

3) Как следствие п.2 -- ни о каком "научном управлении" экономикой со стороны экономистов не может быть и речи. В лучшем случае -- компенсация флуктуаций на основе линейных предсказаний, максимальный срок которых составляет от нескольких дней до 3-4 месяцев, в зависимости от рассматриваемого параметра.

4) Как следствие пп. 1-3 -- реальное управление экономикой вполне возможно, но только на основе здравого смысла, широты мышления и хорошо развитой способности к "ощущению будущего". Именно этими качествами "классные экономисты" отличаются от простых юзеров пакетов экономических программ. Всякие графики, модели и таблицы, конечно, тоже хороши, но только как подспорье, и ни в коем случае -- как ЕДИНСТВЕННЫЙ фундамент для принятия решений.-

После краха фондового рынка 1929 года Кейнс оказался на грани банкротства - не вижу в этом особого ума к сожалению. Фликер шум это явление более широкое, оно отражает факт отсутствия изолированых термодинамических систем на достаточно длительных промежутках времени в принципе. И факт невозможности достижения любой системой термодинамического равновесия поскольку в любой реальной системе существует множество времен релаксации в том числе и очень больших.

Я думаю эти принцыпы применимы в экономике как нельзя кстати!

В том смысле, что экономика стремится к рыночному равновесию.-

Почитайте, что писалось до Кейнса (почти одни слова), и вы поймете, почему его работы составили целую эпоху в экономике. Однако быть на голову выше своих предшественников/современников и понимать природу рынка и уметь играть на нем -- совершенно разные вещи. В свое время фонд, созданный супер-дупер экономистами (в т.ч. лауреатом нобелевки по экономике), набрав кучу миллионов долларов и наобещав сумасшедшие прибыли на основе математических моделей, разработанных его отцами-основателями, вылетел в трубу при ближайшем кризисе. Это вызвало большой скандал и показало истинную ценность математических прогнозов в экономике, но никто от этих методов не стал отказываться, т.к. ничего лучше у экономистов нет. Просто они стараются сокращать горизонт прогнозирования до реальных границ (1-3-4 месяца), а все, что дальше -- это для успокоения народа.

Что касается фликер-шума -- то его природа существенно отличается от природы поведения активной среды. Если в фликер-шуме и присутствует низкочастотная компонента, то она не может совершить мгновенный скачок из максимума в минимум -- не позволит инерционная природа физической системы. Однако одно-единственное сообщение в Интернете или по телевизору может привести к гигантскому скачку на бирже, падению или взлету цен на акции. Известны случаи, когда этим пользовались нечестные дельцы или даже подростки. Совсем недавний пример -- какой-то тинейджер-фан Apple на основе каких-то своих умозаключений написал в блоге, что у Стива Джобса инфаркт. И акции компании тут же упали (кажется, на 12%). И как вы собираетесь предсказывать это по спектру колебаний цен за последние полгода?

Поймите, что фликер-шум описывает стационарный процесс или, по крайней мере, стационарные участки процесса. Если бы все процессы в экономике были стационарными (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Случайный_процесс, http://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process), то методы статистической физики и радиофизики там прекрасно бы работали. Но сегодня практически ВСЕ процессы на рынке стали НЕстационарными, и к моменту, когда у вас накапливается достаточная статистика, чтобы попытаться описать то, что было, то то, что есть, уже под эту статистику совершенно не подходит. А это означает, что от статистических моделей и методов управления, основанных на них, надо переходить к моделям с обратной связью, что и предлагал feb7. НО: это связано с проблемой ИЗМЕРЕНИЯ входных и выходных сигналов, применяемых для управления, а об этой проблеме (точнее, об отсутствии каких-либо работающих методов такого измерения) я уже несколько раз писал в предыдущих постах.

-

-

-

-

-

Вообще поведение человека в экономической системе описывается одной закономерностью - стремлением одних людей удовлетворять потребности других за деньги. Потребности людей в целом довольно консервативны

1. элементарные потребности (в пище, одежде, жилище);

2. потребности в общих условиях жизнедеятельности (в здоровье, в образовании, в культуре, в передвижении в пространстве, в личной безопасности);

3. Потребность в любви, дружбе, принадлежности к группе.

4. Потребность в уважении и престиже

5. Потребность в самовыражении.

Изменяются лишь способы их удовлетворения. Правда имеет место определенная шумовая составляющаю, как например если (пьяный или лысый в кепке или усатый без кепки) залез на (трибуну, броневик, мавзолей) и требует всеобщего внимания что является своего роде отклонением или шумом на фоне рационального поведения большинства людей.

Однако шум бывает довольно необычный - есть такой 1/f шум!

http://www.chronos.msu.ru/TERMS/parkhomov_flikker.htm

Поразительно разнообразие объектов, в которых возникает Ф.ш. Это и недра Земли с землетрясениями, и горные массивы с камнепадами и снежными лавинами, и атмосфера с множеством происходящих в ней процессов, и Солнце с его активностью, и электронные приборы с электрическим шумом в области низких частот. Флуктуируют по закону 1/f многие параметры, характеризующие ход процессов в физико-химических системах и живых организмах. Свойствами фликкер-шума обладают изменения числа особей в популяциях и социальная активность в человеческом сообществе.

далее по ссылке!-

//поведение человека в экономической системе описывается одной закономерностью - стремлением одних людей удовлетворять потребности других за деньги//

Принципиальная ошибка! Не "за деньги", а "за счет других людей". И не "других людей", а "свои собственные". Основная аксиома проста, как день: the rich get richer at a rate that poor become relatively poorer;)))

-

Я к тому и за то, что активные среды - это повод к оптимизму, а не наоборот в смысле предсказуемости будущего. Идентичность близнецов - только один из примеров детерминизма и однозначности при движении от прошлого к будущему. Большой план (грамотный и дальнодействующий) - не враг грамотным молекулам свободного рынка.

Ещё одно спасибо - Юрию Ерину за запуск этого обсуждения.

-

Честно говоря, я думаю, что современное состояние теории активных сред вполне могло бы послужить, во-первых, для научного описани реальной ситуации (принципиально хатическая природа рынка, т.е. принципиальная невозможность достижения "точки равновесия" о которой мечтают экономисты), а во-вторых -- для грамотного управления этой хаотической системой. Например, на основе стохастического резонанса (http://www.ufn.ru/ru/articles/1999/1/c/ -- Стохастический резонанс как индуцированный шумом эффект увеличения степени порядка).

Но здесь есть два препятствия. Первое -- это уровень сознания экономистов, совершенно не соответствующий уровню сложности решаемой задачи. Ведь, фактически, здесь требуется решать задачи, по сложности аналогичные стабилизации плазмы в ТОКАМАКе -- учитывать массу параметров одновременно, хорошо понимать и ЧУВСТВОВАТЬ взаимосвязи между параметрами, чтобы фокусироваться на главных переменных и не забивать голову второстепенными, выделять медленно и быстро меняющиеся переменные и описывать их поведение и взаимодействие, и т.д., и т.п.

Это -- типично физический подход к постановке и решению проблемы, и в физике давным-давно разработаны и методы решения (или, по крайней мере, поиска решения) подобных проблем, и методы обучения их решению.

Однако, к сожалению, экономистов с физическим мышлением нигде не готовят. Но если даже такой гений и выйдет из стен ВУЗа, не дав системе обучения отшибить себе мозги (а мне встречался в Вене такой парень), то он неизбежно столкнется со второй проблемой.

Эта проблема заключается в том, что в экономике отсутствуют какие-либо методы выделения и измерения переменных, оказывающих существенное влияние на изучаемый процесс. Подвох здесь заключается в том, что экономисты имеют дело с параметрами (цены, объемы производства), которые УЖЕ имеют численныую природу, и это порождает иллюзию того, что они УЖЕ измерены. Но это -- именно ИЛЛЮЗИЯ. Маркс в свое время попытался решить этот вопрос, введя понятие потребительской и меновой стоимости; сегодня говорят об уровне ликвидности, пользовательских предпочтениях и т.д. Математики даже предложили методы, позволяющие, при довольно общих предположениях о форме зависимости этих параметров (выпуклость, гладкость, наличие экстремума и т.д.), делать предсказания об ожидаемых результатах. Экономистов эти кривые гипнотизируют, как удав лягушку, и они свято верят, что с их помощью можно, наконец-то, решить все проблемы. НО: как получить КОНКРЕТНУЮ кривую, в которой бы стояли КОНКРЕТНЫЕ численные значения по обеим осям, -- никто не знает. А без этих КОНКРЕТНЫХ численных значений все эти замечательные кривые описывают абстрактную ситуацию на необитаемом острове, на котором кто-то что-то производит и кому-то как-то продает.

И теория активных сред здесь, увы, тоже не поможет -- без подстановки КОНКРЕТНЫХ значений параметров, описывающих среду-рынок в КОНКРЕТНЫЙ момент времени, она лишь пустой звук.

Собственно, именно поэтому экономисты-практики, фактически, больше опираются на свою интуицию и экстрасенсорные (прорицательские) способности, чем на таблицы и графики, в которых прогнозы основываются непонятно на чем.

-

О... и комуно-маразматики тоже здесь. :))

Человече, то что вы с умным видом здесь вещаете -- это талмудизм.

Заунывные заупокойные песни из обветшалых псалтырей, не дающие никакого ответа на то что реально сегодня происходит, но своей "надежностью" от многократного повторения, успокаивают таких как вы иллюзией открытия "вселенской истины".

Собственно, это тот же эффект проповеди о том, что Библия есть особенная книга, и в ней есть все ответы.

По сути оно не правда.

Но из-за того что много народу клюнуло на этот крючок и поверило, и продолжается это уже очень длительное время... неокрепший и/или иссушенный жизненными проблемами ум, просто не может отказатся поверить в такую проповедь надежности и благую весть о спасении. :)))

//где в стоимостной форме весь прибавочный продукт присваивается немногими собственниками

Это все дурка вашего дурика Маркса.

Который взял просто и от фонаря приписал, что рабочий получает зарплату как плату за ресурс "рабочая сила", а не как часть от прибавочного продукта.

И сделал он это, исключительно для того, чтобы подложить "фундамент" своим ветхим теорийкам о комунизме, доказать существование какого-то "фундаментального противоречия", высосаного на самом деле из пальца.

А ВЫ, все скопом марксисты-комунисты, так до сих пор этого и не поняли, что лишний раз свидетельствует об уровне умственного развития последователя МарксаЭнгельсаЛенинаСталина в одном лице... :))))))

// (спрос отдельно от предложения, производство отдельно от потребления), из несущественного делают существенное и наоборот, и т.д, и т.п..

Это какраз то, чем все время поддержания своего искуственного существования пыталась делать псевдо-наука марксистская политэкономия... :)))))

Вам очень точно удалось охарактерезовать суть её "исследований". :)))

Правда, еще точнее это удалось сделать эстрадному комику -- "...попробовали-попробовали... о-о-о... и этого не должно быть..."

//теперь богатые отдали в заем бедным часть этого продукта

Ну а это полная дурка... в вашем непонимании чего действительно, и кто именно отдал в заем... полная дурка непонимания современной реальности.

Был бы очень признателен.

-

Ну право, ни в одной библиотеке не встречал обветшалыми, и ли хотя бы хорошо полистанными ни одного из томов 'Капитала'. По-видимому, наш не 'дурик' перепутал политэкономию Маркса с политэкономией Сталина и всей советской экономической школы. А эта школа на деле, а не на словах действительно была государственно-капиталистической и со всеми своими жалкими софизмами и догмами имела по сути такое же отношение к марксизму, как одна французская марксистская партия, о которой Марксу пришлось заявить, что он не марксист.

Оказывается для нашего не 'дурика' рабочая сила есть всего лишь 'ресурсом', и также мало наделена кровью, потом, страстями, как и какая-нибудь дубовая роща.

Сколько мне не приходилось знакомиться с балансами как советских, так и теперешних предприятий, ну нигде не видел, чтоб учет зарплат производился в составе учета превращенных форм прибавочного продукта и прибавочной стоимости, т.е. прибылей или налогов. Наоборот, собственники их четко разграничивают, чтобы знать хотя бы рентабельность своего производства. Может снизойдете к моему 'неокрепшему и иссушенному жизненными проблемами' уму дурака, и просветите как, где, кем и для чего зарплату учитывают в составе прибылей, и остается ли после такого учета хоть какой-нибудь фундамент у практиков подобного производства?

Я конечно извиняюсь, но что касается ' полной дурки' и 'высосанного из пальца' фундаментального противоречия, то теория здесь уже ни при чем. Здесь достаточно одних экономических фактов. Вот например некоторые сообщения на Рамблере. 'Германия теряет средний класс.04.03.2008 22:17 | Немецкая волна. В последние годы немецкое общество быстро расслаивается на богатых и неимущих. Социологи расценивают это как драматический сдвиг'. 'Более 45 тысяч американцев в январе лишились жилья. 26.02.2008 22:22' И далее: 'Рик Шарга утверждает, что банки в этом году будут вынуждены выставить на продажу около 1 млн. домов, отчужденных у неплательщиков кредитов. Таким образом, резко возрастет предложение на рынке жилья, что вызовет снижение цен на недвижимость.' (Понятно, что с другой стороны неплатежеспособный спрос 1 миллиона семей). Может почитаем еще 'Промышленные ведомости': 'ПВ' ? 1, январь 2007: Одной десятой части самых богатых людей планеты принадлежит 85% мировых активов:Самым богатым 2% взрослых людей принадлежит больше половины мирового богатства, явствует из недавнего, наиболее подробного исследования личных активов, проведенного Всемирным институтом проблем экономического развития при Университете ООН'. И это только то, что первым попалось под руку. Из всего этого следует, что недурик, это отклонение от дурика не обязательно в положительную сторону.-

Очень признателен, что на мои достаточно резкие и достаточно личные выпады, нашли способ ответить уравновешено.

Возможно я должен извинится за резкость, я не рассчитывал что вы сюда вернетесь, а тем более попробуете ответить на вопросы.

По сути же. Ваши ответы не удовлетворительны. Все такие же стереотипные и неубедительные.

Вы думаете я первый раз слышу эту песню? О том что реальный, реализованный в истории марксизм -- на самом деле не правильный, а правильный -- это какой-то идеальный, не реализованный и нереализуемый, и только по последнему я должен мерять эту "теорию"?

//Сколько мне не приходилось знакомиться с балансами как советских, так и теперешних предприятий, ну нигде не видел, чтоб учет зарплат производился в составе учета превращенных форм прибавочного продукта и прибавочной стоимости, т.е. прибылей или налогов.

Ну да, как вы это назвали... в СССР был государственный капитализм -- тут я с вами согласен. Но с выводом, что марксизм -- это и есть извращенная левыми рассуждениями форма реализации все того капитализма, не согласны уже вы. Вы хотите утверждать, что возможна какая-то идеальная форма марксизма, которая (я так понимаю) не тянет за собой цитирования все того же, такого ненавистного вам, капиттализма.

А что касается зарплат из прибыли. То даже вы не будете отрицать реальности разного рода премий и поощрений.

Которые в современных западных условиях приобрели еще более продвинутую форму участия работников в прибылях предприятия -- включения в зарплату возможности получения акций компании, опционов на акции, которые в случае успешной работы компании могут сделать простого наемного рабочего миллионером.

Конечно -- это не относится ко всем рабочим, к обычным сирым работягам, только к самым высококвалифицырованным и занимающим поста с высокой ответственностью. Потому что поощрять таким образом уборщичу -- смысла мало. Хотя, и уборщица может получить свою выгоду от таких возможностей.

Так что, совет вам, не упирайтесь в свой талмудизм. Посмотрите на сегодняшний мир, увидьте его таким как он есть, а не через призму догм. Увидьте, что в нем гораздо больше проблем, и больше решений, чем дают вам увидеть догмы о какой-то мифической классовой борьбе и т.п. бреде.

//Наоборот, собственники их четко разграничивают, чтобы знать хотя бы рентабельность своего производства.

Ну раз вы такой специалист, то должны понимать, что такое разограничение -- довольно условное, происходит из той формы теории экономики предриятия, которой пользуются.

На самом деле та выручка, которая приходит от продаж, не делится на какие-то явные части, которые сами собой ложатся по нужным статьям.

//Здесь достаточно одних экономических фактов.

НЕ достаточно. Потому что такие факты невозможно понять в отрыве от какой-либо экономической теории. Такие процессы не являются простыми и понятными на уровне здравого смысла. Потому вопрос адекватности исповедуемой наблюдателем теории -- очень и очень важен. Экономикой не может управлять кухарка... что бы там не говорил ваш классик.

Их. Эти факты можна потрактовать очень многими способами. И скорее всего в большинстве из них будет крупица правды.

Можна и с точки зрения современной "виритуальной экономики", как перевыдачу кредитов.

Можна и с точки зрения экологической экономики, вспомнить наконец о том, что современное производство (во всех странах) и масса населения уже давно перенапрягает силы самовосстановления планеты.

А вы опять хотите свести весь вопрос к виртуальному социальному равенству и виртуально виртуальному классовому неравенству...

//Одной десятой части самых богатых людей планеты принадлежит 85% мировых активов:Самым богатым 2% взрослых людей принадлежит больше половины мирового богатства

И что вам до их богатства?

Вы до сих пор полны илюзий и не хотите понимать суть этого богатства.

Первое -- это богатство фантомное (что и показал текущий кризис), рассчитанное через результаты торгов на биржах.

Второе -- это богатство не личного плана, владение контрольным пакетом акций большой компании конечно дает гарантии личного благополучия, но не означает, что собственник способен как угодно распоряжатся активами.

Третье -- такое богатство -- это еще и вопрос социального договора, согласия большинства людей что его существование есть социальная норма.

Если вдруг большинство населения решит что владение более чем квартирой в комуналке -- социальное зло, вы знаете что может произойти.

Так что, на такие вопросы нужно смотреть сероьзно и вдумчиво, а не шапкозакидательски.

-

Чтобы понять, что Маркс несёт чушь, Энгельс должен был знать закон созранения и превращения энергий.

Последние новости