Поляризация воды может происходить под действием теплоты

Теоретические расчёты физиков показывают, что такой диэлектрик, как вода, можно поляризовать, создав в нём постоянную разность (градиент) температур. При этом электрическое поле в воде может достигать огромного значения — порядка 108 В/м.

Разность температур, приложенная к границам некоторой системы, способна генерировать в ней электрический ток. Это явление физики называют эффект Зеебека. Правда стоит оговориться, что речь идёт о «неоднородной» системе, точнее контакте двух различных металлов. Ясно, что в случае «однородной» системы, когда разность температур приложена к металлу, электрический ток возникать не будет.

Что будет в случае, когда градиент температуры будет создаваться в диэлектрике? Казалось бы, свободных носителей заряда нет, а потому отсутствие электрического тока очевидно. Однако, как оказалось, будет наблюдаться другой электрический эффект — поляризация диэлектрика. Известно, что молекулу диэлектрика можно представить как маленький диполь. В работе Water Polarization under Thermal Gradients норвежских и английских учёных показывается, что дипольные моменты молекул диэлектрика, в котором создаётся постоянная разность температур, упорядочиваются и ориентируются в направлении области с меньшей температурой.

Но обо всём по порядку. Рассматриваемая работа является чисто теоретической и, как понятно из названия, объектом исследований стал наиболее известный диэлектрик — вода. В своих расчётах авторы используют аппарат неравновесной термодинамики, при этом вода заменяется моделью под названием Central Force Model (модель центральной силы). Создаваемый градиент температуры выводит систему из состояния термодинамического равновесия, поэтому использование неравновесной термодинамики оправдано. Чем же тогда обусловлено использование Central Force Model для рассмотрения свойств воды? Всё это необходимо для более упрощённого количественного описания свойств воды, в том числе и в условиях прохождения через неё теплоты. Сама модель центральной силы была предложена сравнительно недавно (в 1975 году) американскими учёными Ховардом Лембергом и Фрэнком Стилинджером. Их работа была опубликована в Journal of Chemical Physics под названием Central-force model for liquid water. Несмотря на упрощения в описании свойств воды в рамках данной модели, доказательством её пригодности может служить тот факт, что посчитанная диэлектрическая проницаемость воды в рамках Central Force Model εtheor = 82 слабо отличается от экспериментального значения εexp = 78,3.

Возвращаясь к обсуждаемой работе, отметим, что исследуемая система представляла собой прямоугольный параллелепипед — «ящик» с размерами Lx = 5Ly = 5Lz, где Lz = 19,73 Å или (второй вариант «ящика») Lx = 10Ly = 10Lz, где Lz = 14,79 Å, где Lx,y,z — длина, ширина и высота соответственно. В этих ящиках находилось соответственно 1280 и 3240 молекул воды. Градиент температуры создавался вдоль оси х. «Профиль» распространения тепла в системе показан на рисунке 1. Постоянство температур можно регулировать с помощью термостатов, располагая их по бокам и в середине системы.

Предполагается, что температура на торцах моделируемой системы размером Lx = 5Ly = 5Lz составляет 475 К, в середине «ящика» 325 К, что соответствует тепловому потоку 2,6·1010 Вт/м2, либо (второй случай) 450 К и 350 К с тепловым потоком, равным 1,4·1010 Вт/м2. В обоих случаях вода находилась под давлением 1400 атмосфер.

Чтобы проверить, насколько методы неравновесной термодинамики адекватно описывают рассматриваемую систему, находящуюся в таких условиях, авторы рассчитали температурную зависимость плотности воды (рис. 2.).

Пустые и зарисованные круги на графике отвечают тепловым потокам 2,6·1010 Вт/м2 и 1,4·1010 Вт/м2 соответственно. Сплошная красная линия — экспериментальная кривая. Как видно, согласие теоретического описания и экспериментальных данных явно просматривается, а значит, в дальнейшем, теоретическая модель, базирующаяся на методах неравновесной термодинамики, должна давать правильные результаты.

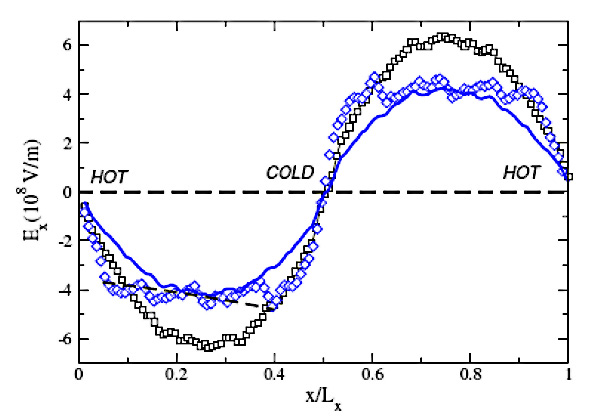

Основной результат работы можно представить в виде графика зависимости напряжённости электрического поля вдоль направления созданного градиента температуры в исследуемой системе (рис. 3).

Здесь чёрными квадратами показана напряжённость электрического поля в системе, когда поток тепла равен 2,6·1010 Вт/м2 (градиент температуры 3 К/Å), синими квадратами напряжённость для потока 1,8·1010 Вт/м2 ( градиент температуры 2 К/Å). Таким образом, создавая градиент температуры около 1010 К/м можно создать напряжённость электрического поля в воде порядка величины 108 В/м.

Более того, неравновесная термодинамика предсказывает линейную зависимость между приложенным к системе градиентом температуры ∇T и создаваемой напряжённостью электрического поля Ex:  . Чтобы проверить это равенство, авторы с его помощью рассчитали зависимость напряжённости электрического поля для теплового потока 1,8·1010 Вт/м2 в предположении, что зависимость Ex (x) для теплового потока 2,6·1010 Вт/м2 известна. Синяя сплошная кривая на рисунке 3 показывает результаты расчета. Нетрудно видеть, что посчитанная ранее координатная зависимость напряжённости электрического поля (синие круги) и зависимость Ex (x) для теплового потока 1,8·1010 Вт/м2, полученная с помощью соотношения, практически совпадают.

. Чтобы проверить это равенство, авторы с его помощью рассчитали зависимость напряжённости электрического поля для теплового потока 1,8·1010 Вт/м2 в предположении, что зависимость Ex (x) для теплового потока 2,6·1010 Вт/м2 известна. Синяя сплошная кривая на рисунке 3 показывает результаты расчета. Нетрудно видеть, что посчитанная ранее координатная зависимость напряжённости электрического поля (синие круги) и зависимость Ex (x) для теплового потока 1,8·1010 Вт/м2, полученная с помощью соотношения, практически совпадают.

В заключении остаётся лишь один вопрос, который необходимо выяснить, а именно, что заставляет молекулы воды упорядочиваться под действием теплоты? Не вдаваясь в подробности сложных понятий неравновесной термодинамики, данный эффект можно объяснить следующим образом: общеизвестно, что любая термодинамическая система, находящаяся в неравновесии с окружающей её средой, стремится найти «устойчивое» состояние. Так вот, благодаря поляризации диэлектрика, система как бы оказывает сопротивление при распространении теплоты, стремясь таким образом скомпенсировать неравномерное распределение температуры внутри себя.

Что касается экспериментальной проверки полученных результатов, то авторами предлагается вариант искать описанную поляризацию не только в воде, но и, например, в наночастицах металла, подвергаемых электромагнитному излучению. В таком случае может быть создан градиент температуры 108 К/м, приводящий к значению напряжённости электрического поля порядка 106 В/м. Подобный эффект может быть также измерен и в биологических клетках. Речь идёт о недавно обнаруженном явлении наблюдения температурного градиента между Са2+-АТФазой и окружающим раствором порядка 106 К/м, что должно приводить к возникновению напряжённости электрического поля ~104 В/м.

Источник: Fernando Bresme, Anders Lervik, Dick Bedeaux and Signe Kjelstrup. Water Polarization under Thermal Gradients // Physical Review Letters, 101, 020602 (2008).

Юрий Ерин

-

>Ясно, что в случае «однородной» системы, когда разность температур приложена к металлу, электрический ток возникать не будет.

Если внимательно прочитать статью по ссылке на эффект Зеебека, которую вы указали, то можно увидеть, что термоэлектрическая разность потенциалов будет возникать и в однородном металле.

1. Несколько тысяч молекул это слишком мало для темодинамического рассмотрения (и расчетов).

2. Почему 1400 атм? Вода при этом жидкая, но и при меньших температурах тоже. А если там был бы газ, эффект сохранится?

3. Чем обусловлены размеры ящика (с точностью до сотых ангстрема!)

4. Почему тепловой поток падает у стенки термоста (верний рисунок)?

Ну и объяснение эффекта совершенно раплывчатое. Система стремится компенсировать неравновсность... А почему таким манером, а не магнитным полем, например. Или градиентом концентрации, да мало ли как!

-

Изначально авторы статьи ставили себе задачу исследовать неравновесные термодинамические явления в наномасштабе, поэтому и выбиралось такое количество молекул и соответственно размеры такого "ящика". По-видимому, такие числа (размер+количество) выбирались и для удобства компьютерного моделирования.

На счёт сохранения поляризации в газообразном состоянии - я не могу уверенно сказать, что эффект сохранится.

Почему тепловой поток падает у стенки термостата (верний рисунок)? Точками на этом рисунке показан теоретический расчёт распределения тепла внутри ящика в предположении отсутствия переноса вещества. То есть можно сказать, раз большое количество точек укладывается на прямую линию - массовый перенос практически не оказывает влияния на систему.

Скорость изменения энтропии (производство энтропии) такой системы, как показывает теория, зависит от градиента температуры и скорости поляризации (первая прозводная вектора поляризации по времени). Поляризация уменьшает скорость изменения энтропии. Я просто не решился объяснять явление таким образом.

Температура на глубине - около 4C , на поверхности - 20С.

Можно ли создать электростанцию, работающую на разности температур?

Запас холода мирового океана огромен - вся солнечная энергия полученная Землёй за год нагреет его только на десятую часть градуса.

Ещё вопрос - а ведь между разными глубинами Земли существует сильная разность температур. В масштабах планеты там должны возникать чудовищные напряжения и бить огромные подземные молнии - не это ли источник энергии вулканов?.

А может и атмосферное электричество - результат разности температур в верхних и нижних слоях атмосферы?

-

Сильно сомневаюсь, поскольку от течений в глубине не избавиться, а значит и будет присутствовать перенос вещества, который может "уничтожить" и без того слабый эффект поляризации, если он там вообще был при таком небольшом градиенте температуры (обратите внимание, насколько велики градиенты температуры в теоретических расчётах авторов - около кельвина на 1 ангстрем) присутствовал.

По тем же причинам - малость температурного градиента и перенос вещества - поляризация внутри Земли либо будет очень малой либо вообще отсутствовать.-

Между разными глубинами уже зафиксирована разность потенциалов (какие-то доли вольта) ... только объясняют её - течением воды (проводника) сквозь поле земли или электрохимическими процессами.

А течение и не должно ни на что влиять... разве что создавать какие ни будь электромагнитные колебания в океане.

Поляризация должна быть везде, где есть градиент температур - электроны просто выталкиваются в область низкой температуры.

Оo , я ещё забыл про звёзды ... интересно учитывают в космологических теориях поляризацию центральных и наружных слоёв звезды градиентом температуры?

Там должны быть чудовищные разности потенциалов ... может так и магнитное поле планет/звёзд появляется?-

я не стал бы обобщать выводы этой статьи на звездное вещество....хотя бы потому,что большая часть массы звезды представляет собой четвертое состояние вещества - плазму,которая диэлектриком не является по определению.......другое дело - протозвездные облака...но они тоже,как правило,значительно ионизированы...........

-

Да не в диэлектриках дело.

Поляризация возникает в веществах у которых теплопроводность отличается от электропроводности (в каком-то смысле).

Когда тепло медленно проникает сквозь вещество - электроны (ионы) начинают учавствовать в теплообмене.

И в следствии того что они имеют лучшую проводимость - они ,этим теплообменом, "сдуваются" в сторону низких температур.

А в металлах не возникает поляризации - потому, что они одинаково теплопроводны и электропроводны (наверняка есть какой-то критерий для сравнения).

Отсюда вывод - если в плазме электроны более подвижны (испытывают меньшее сопротивление при переносе) , чем протоны (основные переносчики тепла) - то там тоже должна возникать поляризация, при градиенте температуры.

-

-

-

Последние новости