Создан жидкий «плёночный двигатель»

Иранские физики провели эксперимент, в котором наблюдали вращение плёнки жидкости под действием приложенного к ней напряжения и внешнего электрического поля, величины которых превышают некоторое пороговые значения. Устройство, которое ученые назвали «плёночным двигателем», может найти промышленное применение в жидкостных центрифугах и разнообразных смешивающих приспособлениях.

В последние годы возродился интерес к изучению явлений, происходящих в плёнках различных жидкостей. Вообще говоря, изучение плёнок жидкости — это лишь небольшая часть огромного и интересного раздела, именуемого физика поверхности, в котором рассматриваются явления на границе двух смежных областей. Если же на плёнку еще и действуют химические, электрические, тепловые и т. д. факторы, то плёночная система может проявлять необычные свойства, связанные с разнообразнейшими динамическими процессами в ней. К таким свойствам относится, например, двумерная турбулентность. При изучении поверхностных явлений в жидкостях особый интерес представляет вода. «Элементы» уже писали о необычной кристаллизации плёнок воды в электрическом поле при комнатной температуре и вообще о сложной молекулярной структуре H2O.

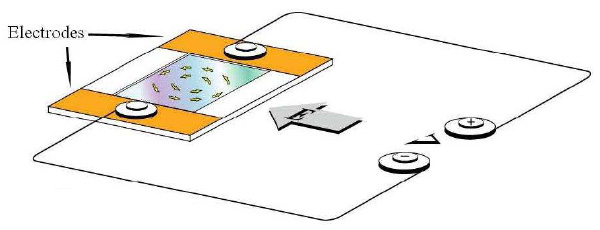

Недавняя публикация в Архиве электронных препринтов под названием A Liquid Film Motor посвящена любопытному электрогидродинамическому поведению тонких водных плёнок. Иранским физикам удалось поставить эксперимент, схематический рисунок которого представлен выше.

В специально вырезанном прямоугольном отверстии находится плёнка воды, в которой растворено небольшое количество глицерина и моющего средства. Эти примеси необходимы для того, чтобы сделать плёнку более устойчивой и тонкой, вплоть до микро- и наномасштабов. На медные электроды, которые хорошо смачиваются водой и располагаются «по бокам» исследуемой системы, подается напряжение V. Сама же плёнка расположена между пластинами конденсатора (на рисунке он не показан) и, таким образом, подвержена воздействию электрического поля с заданной напряженностью E. В принципе, ничто не запрещает проводить эксперимент с чистой водной плёнкой, но в этом случае время ее жизни из-за электрических эффектов может оказаться существенно ниже.

Итак, что же наблюдалось? Если прикладываемые значения напряжения V и напряженности электрического поля E превышают некоторые пороговые значения Vth и Eth (th — от слова threshold «порог»), плёнка начинает вращаться (рис. 2; см. также видео). При этом скорость и направление ее вращения можно контролировать, увеличивая или уменьшая внешнее электрическое поле и напряжение, но не опускаясь ниже пороговых значений V и E.

Эксперимент показал, что пороговые значение напряжения и электрического поля связаны между собой. Для проверки этой гипотезы было зафиксировано значение одного из параметров и плавно увеличивалось значение другого до тех пор, пока плёнка не начинала вращаться. На рис. 3 представлен в логарифмическом масштабе график зависимости пороговой напряженности электрического поля Eth от порогового значения электролитического напряжения Vth.

Как видно, зависимость линейная, а значит, выполняется соотношение EthVth = const. Константа зависит от профиля плёнки, то есть от того, насколько неоднородно распределена ее толщина.

Также было установлено, что угловая скорость вращения плёнки пропорциональна векторному произведению плотности электролитического тока ![]() и напряженности электрического поля

и напряженности электрического поля ![]() . Угловая скорость, как и ожидали исследователи, монотонно возрастает с увеличением угла между векторами

. Угловая скорость, как и ожидали исследователи, монотонно возрастает с увеличением угла между векторами ![]() и

и ![]() достигает своего максимального значения, когда они перпендикулярны друг другу. Более того, угловая скорость вращения плёнки неоднородна — в центре вихря она больше, чем на краях (рис. 4).

достигает своего максимального значения, когда они перпендикулярны друг другу. Более того, угловая скорость вращения плёнки неоднородна — в центре вихря она больше, чем на краях (рис. 4).

Поскольку плёнка не содержит никаких магнитных примесей, возникает логичный вопрос о механизме вращения жидкости. Предположение о том, что за образование вихревой природы вращения плёнки, возможно, ответственны ионы, не получает подтверждения, так как добавление соли (и, тем самым, повышение проводимости) лишь незначительно увеличивает угловую скорость вращения, хотя электропроводность при этом повышается на порядок. Возможное объяснение вращения, связанное с электрохимическими эффектами на границе медных электродов и плёнки, авторы также отбрасывают, приводя контраргумент с делением плёнки на несколько частей и последующей их изоляцией (рис. 2d; см. также видео): угловая скорость вращения вихрей в центральных ячейках ничуть не отличается от аналогичного показателя вблизи электродов.

Согласно гипотезе авторов, вращение плёнки связано с молекулярным устройством вещества. Каждую молекулу абсолютно любого вещества можно представить в виде диполя.

Диполь — это равные по модулю и противоположные по знаку заряды, разделенные некоторым расстоянием, называемым плечом диполя (рис. 5), при этом каждый диполь характеризуется дипольным моментом — произведение модуля заряда на плечо диполя.

Чем больше дипольный момент молекулы, тем более она полярна. Равное нулю или близкое к нулю значение дипольного момента говорит о том, что молекула неполярна. Примером ярко выраженной полярной молекулы может служить молекула HCl, состоящая из положительно заряженного иона водорода и такого же по модулю заряда, но противоположного по знаку иона хлора. Простейшие примеры неполярных молекул — молекула водорода H2, азота N2, кислорода O2 и др.

Выбор воды как главного объекта исследований здесь неслучаен, поскольку её молекула обладает наибольшим дипольным моментом, а потому экспериментальное наблюдение явления становится более «удобным». Исследования на других жидкостях с полярными молекулами, таких как анилин, хлорбензол и др., тоже показывают вращение плёнки, в то время как у жидкостей с неполярными молекулами (например, у 1-додецена) вращения плёнки не происходит.

Несмотря на различие в плотностях, коэффициентах вязкости, удельной проводимости разных по составу полярных жидкостей, пороговые значения напряжения и электрического поля у них приблизительно одного порядка. Это, как считают авторы, ещё один аргумент в пользу «дипольной» гипотезы вращения плёнки. Однако четкой и грамотной теоретической модели, способной объяснить наблюдаемое явление, у исследователей, по-видимому, пока что нет.

Источник: A. Amjadi, R. Shirsavar, N. Hamedani Radja, M. R. Ejtehadi. A Liquid Film Motor // препринт arXiv:0805.0490 (5 May 2008).

См. также:

DC Water Film Motor — страничка, посвященная жидкому плёночному двигателю, на сайте иранской исследовательской группы Soft Condensed Matter Group.

Юрий Ерин

-

Очень интересно, но вызывает много вопросов. Например о геометрии установки - размеры "бассейна",толщина пленки, конфигурация эл. поля (в жидкости, там же поля суммируются)и пр. Сказано, что изучались пленки от десятых долей мм до нескольких см. А это уже не пленка, а слой.

Интересно было бы измерить ток и вычислить потребляемую мощность, расчитать КПД "фильм-мотора".-

Размеры плёнки приведены на рисунке 2 в новости - там есть сантиметровая линейка, о толщине плёнки было сказано в начале - от микрометра и меньше, электрическое поле однородно.

"...изучались пленки от десятых долей мм до нескольких см" - правильно. Но речь идёт о характерной длине плёнке, а не о толщине.-

Понял, в самом деле. Если толщина 1 мкм, а скорость вращения около 10 см/с (по видео)то это ж какие градиенты! А жидкость-то вязкая, какая мощща требуется для раскрутки!

Интересно, а со СВОБОДНОЙ мыльной пленкой такой фокус получится?

-

-

- внешнее поле конденсатора в эсппериментах упорядочивает диполи жидкости таким образом что в перемещениях зарядов устанавливается некий локальный порядок. Например электронные токи текут по слоям отрицательных концов диполей, а дырочные по слоям положительных концов. Электрический ток передает часть своей энергии диполям и заставляет их вращаться

- броуновское движение разрушает этот порядок поэтому порог должен увеличиваться с увеличением температуры.

Вода это одновременно и проводник и полярный диэлектрик, поэтому перерераспределение зарядов характерное для поверхности проводников будет идти паралельно с ориентацией диполей характерной для диэлектриков. Именно эти два процесса при определенных напряженностях наводят такой порядок на гладкой поверхности пленки, что электролитический ток свободных ионов на поверхности пленки взаимодействует с ориентированными диполями так, что передают часть своего импульса не хаотично, а упорядоченно. Причем взаимодействие с диполем не центральное, поэтому передача импульса вызывает вращающий момент, опять же не хаотично, от этого и возникает вращение. Импульс который может отдать ион пропорционален разности потенциалов (той самой которая вызывает электролитический ток) которую он проходит за время свободного пробега и следовательно пропорционален этому электролитическому току т.к. они оба пропорциональны напряжению на медных пластинах. При условии если степень дисоциации воды останется неизменной, то температура не должна существенно влиять на скорость вращения хотя и незначительно меняет длину свободного пробега.

Измерение порога и угловой скорости при разных температурах полностью или частично разбивает эту гипотезу.

-

Не думаю, что у электрона хватит энергии для разрушения водородной связи (20 кДж/моль) и поворота молекулы на 180 градусов. Наоборот, подвижность молекул растет с увеличениет температуры (и вязкость падает). Так что эффект будет обратный.

А может быть, все проще. Внешнее поле разделяет заряды по краям пленки (в направлении вектора Е), а ток от электродов сообщает им движение как целого, без разрушения структуры. Тогда на ближнем электроде (рис.1) должен быть "-", а на дальнем "+". В статье, к сожалению, это не указано.-

Может и так.

Поскольку угловая скорость вращения зависит от плотности электролитического тока, а добавление солей хотя и значительно увеличивает ток, но не увеличивает скорость вращения, то вероятно на вращение влияет только ток ионов воды, а другие ионы влияют слабо. Можно проверить увеличив ионизацию, подвергая воду ионизирующему облучению.

-

-

Простота мне тоже понравилась. Но что-то тут не так. Авторы утверждают, что в толстых слоях эффекта нет. Но ведь поверхность-то есть! Значит, нужны две близкие поверхности. Но вторая-то, это дно, т.е. граница гетинакс-вода. Правда, гетинакс вроде бы неполярный, и не должен мешать диполям жидкости ориентироваться как они хотят.

Во-вторых, 1 мкм - это более 1000 молекул по толщине слоя, тонким его не назовёшь. А эффект есть.

А может это и не вращение вовсе (я не представляю, как такой тонкий слой может вращатсья со скоростью 5-10 см/с), а волны, вроде ряби на воде? Оптический обман.

На месте авторов я бы повторил эксперимент со свободной мыльной пленкой, вствив внутрь рамки легкий ротор (например, спичку).

gthnjdbx: У меня есть гипотеза что пороговые значения напряжений должны увеличиваться с увеличением температуры жидкости.

seasea: Наоборот, подвижность молекул растет с увеличениет температуры (и вязкость падает). Так что эффект будет обратный.

В контексте статьи про аналогию зарождения вихрей в мыльных пузырях, и в атмосфере Земли (http://elementy.ru/news/430711) интересно, есть ли связь представленного эффекта с процессами в атмосфере Земли.

-

Как мне показалось из описания эксперимента и из "пороговых" значений, такой эксперимент вполне можно повторить в домашних условиях. Не исключено, что я даже на это сподоблюсь.

-

Сподобился. Наши иранские товарищи не врут! Так и хочется сказать в стиле Галилея - и всё-таки она вертится!

Напряжение на конденсаторе 570 вольт, расстояние между пластинами 1,5 см, ширина рамки ненамного меньше, длина рамки больше ширины раза в два, напряжение электролиза 27,7 вольт, ток электролиза 0,18 миллиампер. Раствор - кипячёная вода, немного fairy, немного сахара.

Надо сказать, довольно красиво. Мне показалось, что красивее, чем в оригинальном видео.

Когда раздобуду цифровой фотоаппарат - сниму и выложу.

-

Последние новости