Деньги мотивируют человеческие поступки на бессознательном уровне

Британские исследователи экспериментально показали, что ожидание денежной награды может мотивировать человеческие действия на бессознательном уровне. Один и тот же участок мозга — вентральный паллидум — отвечает за оценку величины ожидаемой денежной награды как при сознательной, так и при бессознательной мотивации.

Мотивы многих человеческих поступков лежат в области бессознательного. Казалось бы, это давным-давно всем известно, спасибо дедушке Фрейду. Однако строгих исследований с репрезентативными выборками и корректной статистикой по этому поводу до сих пор было проведено совсем немного. Сторонники классического психоанализа не склонны утруждать себя коэффициентами корреляции и прочими хи-квадратами, а современная экспериментальная психология испытывает определенные трудности с постановкой корректных экспериментов в этой области.

Британские исследователи из Института неврологии Лондонского университетского колледжа (Institute of Neurology, University College, London) придумали и провели интересный эксперимент, который довольно убедительно продемонстрировал влияние бессознательного на человеческие поступки.

Восемнадцать добровольцев смотрели на экран, на котором им показывали сначала бессмысленную картинку, затем на долю секунды появлялось изображение одной из двух монет (фунт стерлингов или пенни), потом снова — та же самая бессмысленная картинка. В правой руке испытуемый держал силомер. Условия игры были такие: чем сильнее испытуемый сожмет силомер после демонстрации стимула (монетки), тем большую часть соответствующей суммы он получит в качестве выигрыша. Таким образом, если на экране мелькнул фунт, имело смысл давить изо всех сил, а если пенни, целесообразно было поберечь силы в ожидании последующих фунтов. Каждая «сессия» состояла из 90 экспериментов, так что фактор усталости играл немаловажную роль. Действительно, к концу сессии сила, прилагаемая участниками, заметно снижалась. Подробно методика эксперимента описана здесь (Pdf, 260 Кб).

Эксперимент проводился в трех вариантах, различавшихся длительностью демонстрации монетки (17, 50 и 100 миллисекунд). Предварительно было установлено, что за 100 миллисекунд все испытуемые успевают разглядеть монетку и безошибочно определяют, фунт это или пенни. За 50 миллисекунд, и тем более за 17, никто не узнавал монетку: в большинстве случаев люди утверждали, что вообще ничего не видели, кроме бессмысленной картинки.

Добровольцев, однако, просили «угадать», какая была монетка, даже если они утверждали, что не видели ее или не успели разглядеть. При 17 мс результативность угадывания была нулевой (50% правильных ответов), при 50 мс дело обстояло несколько лучше (около 64% правильных угадываний). Уже одно это позволяет заключить, что мы можем что-то знать, не отдавая себе в этом отчета.

Затем приступили к основному этапу эксперимента, в ходе которого регистрировалась сила, прикладываемая к силомеру, электропроводность кожи, а также велись наблюдения за активностью мозга при помощи магнитно-резонансной томографии. Выяснилось, что люди, «не видевшие» никакой монетки и не способные угадать ее достоинство, тем не менее вели себя так, как будто всё видели. Это неосознанное знание проявилось и в силе, прикладываемой к силомеру, и в активности мозга, и в изменениях электропроводности кожи.

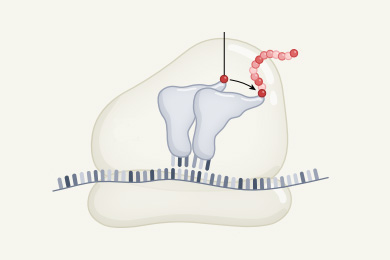

Сложный статистический анализ магнитно-резонансных «срезов» мозга испытуемых позволил выявить конкретный участок, неизменно возбуждающийся в ответ на демонстрацию монетки — вентральный паллидум («бледный шар»). При этом вид фунта вызывает достоверно более сильное возбуждение, чем вид пенни. Ранее уже было установлено, что именно этот отдел мозга и у людей, и у крыс специализируется на обработке информации, связанной с ожиданием награды (всевозможные предвкушения, разочарования и т. п.).

По всем трем показателям (активность паллидума, электропроводность кожи и сила, приложенная к силомеру) выявились достоверные различия в степени влияния стимулов (фунтов и пенсов) не только при долгой демонстрации стимула (100 мс), но и при короткой (50 мс), а в некоторых случаях слабые различия обнаружились даже при сверхкороткой демонстрации (17 мс). Иными словами, когда на экране с неуловимой для сознания скоростью мелькал фунт, люди сильнее сжимали силомер, электропроводность их кожи подскакивала резче, а вентральный паллидум работал активнее, чем после такого же мелькания монетки в 1 пенс.

Авторы считают полученные результаты убедительным доказательством существования бессознательной мотивации человеческого поведения. Особенно важным, по их мнению, является тот факт, что один и тот же участок мозга — вентральный паллидум — участвует в оценке величины ожидаемой награды как при сознательной, так и при бессознательной мотивации. Это значит, что природа обоих явлений по сути сходна. Сознательный контроль в данном случае вносит лишь количественные, но не качественные изменения в реакцию человека на денежный стимул. Нетрудно заметить, что на рисунке толстые линии (соответствующие случаям с осознанной мотивацией) отличаются друг от друга сильнее, чем тонкие, соответствующие реакциям на неосознанный стимул. Короче говоря, осознание происходящего хоть и не является обязательным условием для зарабатывания денег, но все-таки заметно повышает эффективность процесса.

Источник: Mathias Pessiglione et al. How the Brain Translates Money into Force: A Neuroimaging Study of Subliminal Motivation // Science. 2007. V. 316. P. 904–906.

-

В таком случае на деньгах необходимо изображать красивых девушек, чтобы удвоить подсознательное воздействие на человеческий мозг.

Наприер на 10р купюре - девушка в парандже.

на 100р - в купальнике

на 1000р без купальника.

Плюс ко всему это может значительно сократить подростковую безработицу, однако не станет черезчур стимулировать желание пенсионеров увеличить пенсии.

Ведь деньги специально делают разных цветов и размеров для того, чтобы их можно было различать не только сознательно, прочитав номинал, но и на уровне рефлексов.

Не означает ли обнаруженное ровно то же самое, что и слюни, текущие у собаки Павлова (работают центры правления пищеварением), когда включается лампочка, а еды ещё нет?

Как мне кажется, у нас просто выработался рефлекс на деньги, благодаря постоянному их сипользованию, подкреплению при получении больших сумм.

-

Думаю, не надо путать врождённое и бессознательное. Это разные измерения, а не одно и то же. Вот дети относятся к банкнотам как к бумажкам, и это доказывает отсутствие врождённого понимания смысла денег.

-

Ну условный рефлекс же тем и отличается от безусловного, что он приобретённый. Вот я и спрашиваю, условный рефлекс -- это бессознательное или нет? Я просто не знаю.

-

Ну, с точки зрения экспериментальной психологии, сознательное поведение - это такое поведение, мотивы которого человек осознает (успевает осознать), а бессознательное - это то, чего он не осознает. На практике "осознал - не осознал" определяют при помощи обыкновенного спрашивания и выслушивания ответа. Понятно, что при таком формальном подходе поведение, основанное на условном рефлексе, может быть как сознательным, так и бессознательным.

-

-

Или я чего-то не понимаю?

"сознание" - это уже контроллер "высшего уровня", работает в своём временном масштабе, быстродействие у него меньше, обработка сложнее,

так что 17-мсек импульсы туда могут и не проходить

а вот зрительное распознавание уже успевает, низшие уровни управления тоже ("подсознание") и дают команду; каждый, наверное, отдёргивал руку от горячего быстрее, чем успевал "подумать" об этом

теперь ещё убрать "деньги" из эксперимента, вместо монеток взять красный квадрат и зелёный треугольник - и миллисекунды ещё круче будут

а вот применить результат этого эксперимента в рекламе ("25-й кадр") напрямую не получится: здесь люди заранее настроены на максимально быстрое распознавание известных символов, а рекламу смотрят невнимательно, здесь у них есть мотивация, (обещана награда, без обмана), там мотивации нет

Последние новости