Открыто новое явление в физике сложных систем — резонанс, порожденный разнообразием

Оптимальная беспорядочность, заложенная в сложной системе, может резко повысить ее чувствительность к слабым внешним воздействиям. Не исключено, что такой резонанс играет важную роль в био- и экосистемах.

Хаотическое воздействие, или попросту шум, обычно считается вредной помехой, препятствующей нормальному функционированию устройств. Физикам, однако, давно известно, что в определенных ситуациях шум может играть и конструктивную роль. Именно это происходит, например, при стохастическом резонансе, когда шум определенной мощности резко улучшает чувствительность системы к слабым внешним воздействиям. Другим примером такой ситуации является возможность подавления внутренних шумов с помощью внешних (см. заметку Шум борется с шумом).

Испанские физики, авторы недавней статьи C. Tessone et al., Physical Review Letters, 97, 194101 (6 November 2006), доступной также как cond-mat/0605082, на основании своих расчетов предсказали еще один эффект, целиком обязанный созидающей роли беспорядочности, — резонанс, порожденный разнообразием.

Обнаруженное явление отчасти похоже на стохастический резонанс, поэтому напомним вкратце его суть. Пусть есть некоторый триггер — детектирующий элемент, который под действием внешних периодических возмущений переключается из одного состояния в другое. У любой детектирующей системы есть порог чувствительности: слишком слабая внешняя сила не вызывает никакого отклика. Явление стохастического резонанса состоит в том, что в присутствии сильного шума чувствительный элемент начнет отслеживать даже подпороговое периодическое воздействие. Слово «резонанс» означает, что это явление избирательное: чувствительность к внешнему воздействию резко повышается только при шуме определенной «громкости».

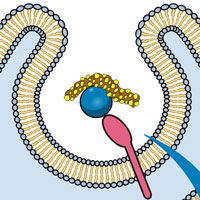

Испанские физики предложили несколько видоизменить эту схему. Они рассмотрели не один, а множество чувствительных элементов, связанных друг с другом в максимальную сеть (то есть каждый связан с каждым). Внешняя сила действовала на каждый элемент, и если какой-то из них переключался, то он «тянул» за собой другие. Переключение большинства элементов означало, что сеть как целое отреагировала на внешнее воздействие.

Такие сети, конечно, изучались и раньше, но обычно они конструировались из идентичных элементов. Испанцы же заинтересовались тем, как изменится отклик сети, если параметры элементов будут слегка различаться. (Подчеркнем, что средние по всей сети параметры элементов были фиксированы, изменялась лишь величина разброса свойств элементов относительно среднего.) Привнесенное таким образом разнообразие в систему тоже можно представить как некую форму «шума», только на этот раз застывшего, «встроенного» в систему.

Авторы работы вывели уравнение, описывающее, как такая сеть откликается на слабые периодические внешние воздействия, и, проанализировав его, обнаружили примечательное явление. «Правильная сеть», состоящая из почти одинаковых элементов, откликалась на подпороговые внешние воздействия столь же слабо, как и единичный триггер. Сеть с чрезмерно большим разнообразием тоже плохо отслеживала внешнее возмущение, поскольку ее удерживал от этого слишком большой процент «неподатливых» элементов. Однако при оптимально подобранном разнообразии чувствительность сети возрастала, причем существенно — в десятки раз. Вся система целиком могла чувствовать гораздо более слабые возмущения, чем какой-нибудь один типичный триггер.

Авторы назвали обнаруженное явление резонансом, вызываемым разнообразием. Так же, как и в случае стохастического резонанса, ключевую роль здесь играет некая «оптимальная беспорядочность», правда «зашитая» в устройство сети. Можно сказать, что эта оптимальная беспорядочность как бы «мобилизует» детектирующую систему и позволяет ей генерировать сильный отклик даже на малейшие внешние воздействия. Благодаря ей отпадает необходимость накладывать внешний шум на слабый сигнал: оптимальный шум уже присутствует в устройстве сети.

Стохастический резонанс за 20 лет проделал путь от абстрактного открытия в теоретической физике до явления, которое не только, как оказалось, широко распространено в природе, но и уже нашло применение в современной медицине. Авторы статьи надеются, что и их открытие ожидают столь же радужные перспективы. В частности, в конце своей статьи они высказывают предположение, что разнообразие в био- и экосистемах могло быть специально настроено эволюцией для максимального усиления чувствительности к слабым внешним изменениям.

-

А разве такая высокая яувствительность не объясняется просто тем фактом, что среди датчиков попадался один с достаточно низким порогом? Если отсортировать все датчики по порогу, выбрать датчик с наименьшим порогом и потом клонировать его, то есть, построить всю сеть из датчиков, идентичных ему, разве в этом случае сеть не будет ещё чувствительней?

-

Подчеркну еще раз, что величина, на которую обращали внимание, это глобальный отклик системы. При оптимальном разнообразии всё действительно начиналось с реакции самых чувствительных датчиков, которые тянули за собой более тугие, те -- остальные и т.д., т.е. получался глобальный отклик. При очень большом разнообразии самые поддатливые датчики по-прежнему переключались, но не могли перетянуть уже остальные, т.к. "тугие" мешали этому. Поэтому отклик был только у незначительной доли элементов, и вся сеть в целом плохо чувствовала возмущение.

Безусловно, вместо того, чтоб увеличивать разнообразие, можно просто сделать ВСЕ датчики с низким порогом. Очевидно, что чувствительность к возмущениям возрастет. Однако это НЕ ТА степень свободы, которая тут исследовалась. Здесь изучался вопрос, как изменится отклик при фиксированном среднем и при увеличении разнообразия. Т.е. изучалось влияние дргуой степени свободы.

Можно представить себе ситуации, в которых вы не можете сдвигать среднее, но можете изменять разнообразие. Например, в технологическом процессе вы "лепите" на чипе сети из транзисторов. Вы научились делать много очень похожих элементов с максимально чувствительными параметрами, на которые способен ваш процесс. Еще чувствительнее в среднем вы сделать не можете. Однако можете после этого как-то дополнительно "потравить" чип, чтоб искусственно вызвать разнообразие. Вот и возникает вопрос -- а выгодно ли это?

Другой вариант можно представить такой. В экосистеме в силу каких-то причин вы не можете слишком сильно уменьшать чувствительность каждого вида к каким-то определенным воздействиям, потому что -- положим -- иначе все вымрут. Однако можно увеличивать разнообразие, что не отразится на выживании всей системы. Вот и возникает задача оптимизации разнообразия для увеличения чувствительности.

Эти примеры гипотетические, они лишь показывают, что задача вариации разнообразия при фиксированном среднем может легко появиться в реальности.-

Как-то не так излагаете или я не понял. Здесь сразу сработаю те, которым "будет дано", т.е. у которых 0 смещён в сторону, так что они и отсутствие сигнала считают за сигнал. Точно так же есть и те, которые не хотят замечать сигнал когда он есть. Так вот датчик "постоянно ДА" я бы не назвал самым чувствительным, т.к. это вообще бракованый датчик - но он сработает первым!

Вообще, о сигнале лучше мыслить не как Да и Нет, 0 и 1, а как -1 и +1, тогда всё становится более осмысленно - датчики в среднем осреднены, и сдвиг сигнала в + и - уводит простое большинство, а не "правильных".-

...у которых 0 смещён в сторону, так что они и отсутствие сигнала считают за сигнал.

Такого не у кого нет, вы как-то не так представляете себе систему. Хорошо, пусть будет -1 и +1, если это более наглядно. (Но это не суть важно, поскольку эффект есть как в случае бистабильной, так и в случае моностабильной с долгоживущим возбуждением.) Детектированием сигнала считается не какое-то одно положение, а периодический синфазный отклик в ответ на периодическое же воздействие.-

> Детектированием сигнала считается не какое-то одно положение, а периодический синфазный отклик в ответ на периодическое же воздействие.

Нет, может и так, но это плохое определение понятия детектирования. Лучше говорить о детектировании сигнала как о ИЗВЛЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ. Если информации нет, то нечего детектировать. Строго периодический сигнал информацию не кодирует. Надо найти хотя бы 1 бит информации в сигнале. Что можно детектировать тут? Тут есть периодическая цепочка +1 -1 +1 -1, она кодирует 01010101, причем на периодичности зацикливаться не надо: не надо думать, что сигнал периодичен. Ну а что если в сигнале периодичность будет нарушена? Правильный датчик это должен заметить, т.к. это будет отражать информацию сигнала. Иначе датчик не сможет заметить даже пропадание сигнала, если он "вошел в раж" колебаться с заданой частотой - ну и нафига он такой нужен?

Так что я подправлю ваше определение: детекрирование должно требовать чтобы форма отклика положителько кореллировала с сигналом (именно кореллировала с +, а не равнялась строго и всегда), но сигнал не обязан быть периодическим.

...Вы же не хотите сказать, что часы отражают собой вращение Земли, просто вертя стрелки синхронно?

-

-

-

-

Теорема Каллена-Вельтона -- это то, что более широко известно как флуктуационно-диссипационная теорема?

Не берусь ответить на ваш вопрос. Единственно, возникают сомнения, справедлива ли эта теорема для бистабильной стохастической системы, которая обладает сильной нелинейностью. Однако поиск в сети находит статьи, где некоторая связь в случае стохастического резонанса обсуждается.

Для резонанса, вызванного разнообразием, связь, если и есть, кажется еще более нетривиальной, поскольку в отсутствии внешнего воздействия никаких флуктуаций динамических характеристик просто нет. Это -- не стохастическая (но возможно хаотическая) система.

Касательно максимальных сетей - тут они перемудрили. Проще ввести логику "голосование большинством" - т.е. посчитать мат. ожидание, и округлить в нужную сторону. Что характерно, такая метода измерений применяется не 1 десяток лет, и её нельзя назвать революционной (провёл измерения 10-ю датчиками, забраковал крайние - осреднил, повторил измерения второй экспериментатор - осреднил... сменил лабораторию - повторил...). Судейство фигурного катания - из этой серии, что 10 человек считают параллельно одно и то же. :)

Только вот в физике не всё так просто. Датчики сами потребляют сигнал, т.е. вносят искажения. Невозможно на 1 телескоп навесить фотоумножитель и 100000 матриц и рассмотреть всё. Здесь же в статье неявно подразумевается что сигнал можно скопировать (без ошибок!), т.е. увеличить энергию во много раз. Ну а если так, то детектирование такого сигнала не есть проблема.

-

Распараллеливание там не при чём. Я подчеркниваю, много идентичных триггеров всё равно не почувствуют подпорогового сигнала, будь их хоть миллион.

Если есть разнообразие, то количество тех триггеров, для которых возмущение является надпороговым, подавляющее меньшинство. Поэтому без связи между элементами можно ожидать, что глобального отклика всё равно не будет (это и есть по сути предложенное вами голосование). Утверждение статьи состоит в том, что определенная связь в определенных случаях в десятки раз усиливает глобальный отклик. Это -- нетривиальный динамический эффект.

Про максимальную сеть -- такую сеть проще расчитать аналитически (да-да, там и аналитические выкладки были, не только численное моделирование).-

Давай всё по порядку. Пусть для начала упрощённая задача: есть сигнал, есть 10 дискретных датчиков с шагом 1. Как получить значение сигнала с точностью 1/10? Надо каждый датчик сдвинуть на i/10, где i-номер датчика.

На каждый датчик идёт сигнал_датчика = исходный_сигнал + загрубление_датчика.

Если датчики сами по себе срабатывают при сигнале на 1, то варьируя загрубление меняется точка срабатывания. В итоге когда получаем сигнал интенсивности k: 0.1<=k<=0.9; то тогда часть датчиков будет показывать 1, часть - 0. Тут всё очевидно. Сдвиг нуля приводит к системе, где повышается точность. находим номер датчика, первым показывающим 1, вот и получили сигнал с нужной точностью. Более того, датчики можео перепутать: но если 5 показывают 0, 5 - 1, то значение сигнала будет 0.5. Первая (упрощённая) задача решена.

Динамический вариант того же измерения с 1-им датчиком (то, что можно распараллелить): динамически "подкручиваем" один и тот же датчик на 0.1 и меряем, снова подкручиваем и снова меряем. Если датчик срабатывает много быстрее, чем измеримый сигнал меняется, то тогда мы обойдёмся 1-м датчиком, и вся сеть не нужна!!! Что характерно, так и работают очень многие ЦАП.

Дальше переходим к стохастическому случаю: подкручиваем много-много датчиков на различную случайную величину (с известным распределением). Ну и что что на случайную? Такая система сводится к п.1, только её надо откалибровать. Т.е. надо построить функцию вероятности F(x) как часть сработавших датчиков при сигнале х, а потом по функкции F(x) измеряя F находить x. В первом случае (там где 10 датчиков, подкручивались на 0.1) функция F(x) постоянна и а-приори известна, а тут она может маленько "плавать". Ну и что???

Если датчиков достаточно много, всегда найдётся хоть 1, который будет переклучаться в окрестности текущего значения сигнала.

И даже если не калибровать, то шумы датчиков складываются по дисперсии (среднеквадратическое будет корнем суммы дисперсий), а сигналы линейно. Ессно для того, чтобы шумы складывались так они и должны быть независимы.

-

Можно предположить, что именно резонансные механизмы ответственны за сверхвысокую чувствительность био- и экосистем:

организм человека чувствует подпороговое воздействие хим.веществ, растворённых в воде (т.н.гомеопатический эффект) или какой-нибудь раствор хим.веществ меняет свои свойства и параметры в зависимости от сверхслабых космофизических воздействий, например,положения Венеры или Меркурия на солнечном диске.

Подобных корреляционных зависимостей накопилось великое множество. Однако они не находят своего места в "научной картине мира" как раз по причине отсутствия разумного объяснения механизмов подобных сверхслабых взаимодействий.

Представляется, что резонансный механизм сверхслабых взаимодействий весьма распространён в природе. Причём, на этом механизме "работают" как электромагнитные, так и гравитационные сверхслабые взаимодействия между сложными системами.

http://new.ufn.ru/ru/articles/1998/10/e/

Создаётся впечатление, что все физические (а также любые другие, вплоть до экономических и социальных)процессы модулируются каким-то очень слабым воздействием неизвестной природы. Какой-то "тёмной энергией". Это сверхслабое воздействие, однако, носит фундаментальный характер.

Всё бы ничего, можно было бы и убить на это время, поизучать... Но как изучать, если даже намёков нет на гипотетический механизм такого воздействия "неизвестно чего"?

Мне кажется, что в принципе здесь могут играть главную роль резонансные механизмы откликов физических систем на "неизвестно что". Это хоть какой-то шаг вперёд. Можно пофантазировать...

Я благодарен И. Иванову за то, что он "копает" тему резонансных взаимодействий!

-

Про запредельную гомеопатию не надо. Она воспроизводится настолько плохо, насколько вообще шалатанство может воспроизводиться.

-

Вопрос к PavelS: Что вы знаете насчёт воспроизводимости результатов по так называемому гомеопатическому эффекту? Думаю, что если бы вы знали реальные экспериментальные данные по этому эффекту, вы бы стали другим человеком (во всяком случае, другим физиком)!

Прошу вас, приведите конкретные ссылки на результаты экспериментов опровергающих этот эффект - и мы все увидим насколько вы состоятельны, для того, чтобы присутствовать на этой странице...

Мне кажется, чтобы прийти к выводу: "Она воспроизводится настолько плохо, насколько вообще шалатанство может воспроизводиться",- вы использовали "информацию" бульварной прессы. Создаётся впечатление,что русские физики - сплошь болтуны, которые не опираются на опытные факты! Не берите пример со своих "научных" руководителей!

Однако, мы ждём ваших ссылок на эксперименты, которые опровергают этот эффект... Или вы, как большинство, попросту болтун?

-

-

Отличный пример интерпретации экспериментальных результатов с точки зрения резонансных взаимодействий!

Действительно, это удивительный факт:"...встраивание p-n перехода Si в систему непрерывных твердых растворов ( SiO2 - Si ), (встраивание p-n перехода в монокристаллическую многослойную варизонную гетероструктуру), позволило в десятки раз увеличить эффективность прямого преобразования радиоактивного излучения в электрический ток."

И если появляются проблески объяснения этого эффекта с точки зрения резонансных взаимодействий, то упускать этот шанс нельзя!

Было бы полезно знать для дальнейших ссылок, где и когда результаты этих экспериментов вами, vnyevorov, были опубликованы (или будут опубликованы).

Мне кажется, что если бы к этому обсуждению резонансных взаимодействий подключилась бы "широкая научная общественность", мы вместе многое бы накопали...

Мы с вами сегодня обсуждаем механизм реакции сложной системы на сигналы из вне. Опираясь на экспериментальные данные, давно ходит в обращении мысль о том, что такое взаимодействие возможно только в условиях "энергетического" резонанса (на очень увлечённых научной фантастикой людей я хочу надавить: в природе нет "энергии" в какой бы то ни было форме - это изобретение человеческого разума с целью удобного описания окружающего мира). В этой ситуации мы имеем в виду, что существует источник воздействия - передатчик, и приёмник - некая сложная система, которая тем или иным способом воспринимает сигналы передатчика, даже в том случае, если эти сигналы ниже порога восприятия передатчика. Это всё понятно, и этому посвящены грамотные перессказы различных экспериментов И.Иванова на этом сайте.

Я хотел бы подтолкнуть вас к размышлениям в ситуации, когда мы поменяем местами передатчик и приёмник. Поменяем в смысле разговоров о резонансных взаимодействиях.

Мы знаем ситуацию, когда приёмник тем или иным способом генерирует посредством перестройки своей внутренней структуры условия для резонанса разного типа: стохастического или за счёт повышения сложности системы.

Удивительно(это общеизвестные сведения), но в конце 90-х годов 19-ого столетия американский физик Н.Тесла продемонстрировал эксперимент, в котором передатчик специально генерировал условия резонанса, который подхватывал приёмник. Из этого опыта могла бы возникнуть более эффективная электротехника... но кому это нужно?

Я не хочу морочить вам голову излишними деталями экспериментов Теслы, но хочу спросить: не видите ли вы зеркальных параллелей с теми результатами, которые доложил И.Иванов, опираясь на теоретические измышления испанских физиков, с теми экспериментами, которые давно известны, но до конца не осознаны потребителями физики как очень важные?

Последние новости