Инфракрасное зрение змей требует нелокальной обработки изображений

Органы, позволяющие змеям «видеть» тепловое излучение, дают крайне расплывчатое изображение. Тем не менее у змеи в мозгу формируется четкая тепловая картина окружающего мира. Немецкие исследователи выяснили, как такое может быть.

Некоторые виды змей обладают уникальной способностью улавливать тепловое излучение, позволяющей им «разглядывать» окружающий мир в абсолютной темноте. Правда, они «видят» тепловое излучение не глазами, а специальными чувствительными к теплу органами (см. рисунок).

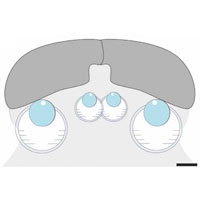

Строение такого органа очень просто. Рядом с каждым глазом располагается отверстие диаметром около миллиметра, которое ведет в небольшую полость примерно такого же размера. На стенках полости расположена мембрана, содержащая матрицу из клеток-терморецепторов размером примерно 40 на 40 клеток. В отличие от палочек и колбочек сетчатки глаза, эти клетки реагируют не на «яркость света» тепловых лучей, а на локальную температуру мембраны.

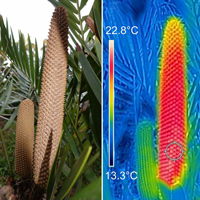

Этот орган работает как камера-обскура, прототип фотоаппаратов. Мелкое теплокровное животное на холодном фоне испускает во все стороны «тепловые лучи» — далекое инфракрасное излучение с длиной волны примерно 10 микрон. Проходя через дырочку, эти лучи локально нагревают мембрану и создают «тепловое изображение». Благодаря высочайшей чувствительности клеток-рецепторов (детектируется разница температур в тысячные доли градуса Цельсия!) и неплохому угловому разрешению, змея может заметить мышь в абсолютной темноте с довольно большого расстояния.

С точки зрения физики как раз хорошее угловое разрешение и представляет собой загадку. Природа оптимизировала этот орган так, чтобы лучше «видеть» даже слабые источники тепла, то есть попросту увеличила размер входного отверстия — апертуры. Но чем больше апертура, тем более размытое получается изображение (речь идет, подчеркнем, про самое обычное отверстие, безо всяких линз). В ситуации со змеями, где апертура и глубина камеры примерно равны, изображение оказывается настолько размытым, что из него ничего, кроме «где-то поблизости есть теплокровное животное», извлечь нельзя. Тем не менее опыты со змеями показывают, что они могут определять направление на точечный источник тепла с точностью около 5 градусов! Как же змеям удается достичь столь высокого пространственного разрешения при таком ужасном качестве «инфракрасной оптики»?

Изучению именно этого вопроса была посвящена недавняя статья немецких физиков A. B. Sichert, P. Friedel, J. Leo van Hemmen, Physical Review Letters, 97, 068105 (9 August 2006).

Раз реальное «тепловое изображение», говорят авторы, сильно размыто, а «пространственная картина», возникающая у животного в мозгу, довольно четкая, значит существует некий промежуточный нейроаппарат на пути от рецепторов к мозгу, который как бы настраивает резкость изображения. Этот аппарат не должен быть слишком сложным, иначе змея очень долго «обдумывала» бы каждое полученное изображение и реагировала бы на стимулы с запаздыванием. Более того, по мнению авторов этот аппарат вряд ли использует многоступенчатые итеративные отображения, а является, скорее, каким-то быстрым одношаговым преобразователем, работающим по навсегда зашитой в нервную систему программе.

В своей работе исследователи доказали, что такая процедура возможна и вполне реальна. Они провели математическое моделирование того, как возникает «тепловое изображение», и разработали оптимальный алгоритм многократного улучшения его четкости, окрестив его «виртуальной линзой».

Несмотря на громкое название, использованный ими подход, конечно, не является чем-то принципиально новым, а всего лишь разновидность деконволюции — восстановления изображения, испорченного неидеальностью детектора. Это процедура, обратная смазыванию картинки, и она широко применяется при компьютерной обработке изображений.

В проведенном анализе, правда, был важный нюанс: закон деконволюции не требовалось угадывать, его можно было вычислить исходя из геометрии чувствительной полости. Иными словами, было заранее известно, какое конкретно изображение даст точечный источник света в любом направлении. Благодаря этому совершенно размытое изображение можно было восстановить с очень хорошей точностью (обычные графические редакторы со стандартным законом деконволюции с этой задачей бы и близко не справились). Авторы предложили также конкретную нейрофизиологическую реализацию этого преобразования.

Сказала ли эта работа какое-то новое слово в теории обработки изображений — вопрос спорный. Однако она, несомненно, привела к неожиданным выводам касательно нейрофизиологии «инфракрасного зрения» у змей. Действительно, локальный механизм «обычного» зрения (каждый зрительный нейрон снимает информацию со своей маленькой области на сетчатке) кажется столь естественным, что трудно представить что-то сильно иное. А ведь если змеи действительно используют описанную процедуру деконволюции, то каждый нейрон, дающий свой вклад в цельную картину окружающего мира в мозгу, получает данные вовсе не из точки, а из целого кольца рецепторов, проходящего по всей мембране. Можно только удивляться, как природа умудрилась сконструировать такое «нелокальное зрение», компенсирующее дефекты инфракрасной оптики нетривиальными математическими преобразованиями сигнала.

-

Почему-то мне кажется, что обратное преобразование размытой картинки, при условии, что есть лишь двумерный массив пикселей, математически невозможно. Насколько я понимаю, компьютерные алгоритмы повышения резкости просто создают субъективную иллюзию более резкого изображения, но они не могут раскрыть того, что замыто на изображении.

Разве не так?

Кроме того, непонятна логика, из которой следует, что сложный алгоритм заставлял бы змею задумываться. Насколько мне известно, мозг -- это параллельный компьютер. Сложный алгоритм в нём не обязательно приводит к увеличеню временнЫх затрат.

Мне кажется, что процесс точнения должен быть иным. Как была установлена точность работы инфракрасных глаз? Наверняка, по какому-либо действию змеи. Но любое действие продолжительно и допускает коррекцию в своём процессе. На мой взгляд, змея может "инфравидеть" с той точностью, которая и ожидается и начинать движение, исходя из этой информации. Но потом, в процессе движения, постоянно её уточнять и приходить к финалу так, словно общая точность была выше.-

Отвечаю по пунктам.

1. Обратное преобразование -- это резкой получение картинки (какую создавал бы объект с линзой типа глаза), исходя из имеющейся размытой. При этом обе картинки -- двумерные, проблем с этим никаких нет. Если нет никаких необратимых искажений при размытии (типа совершенно непрозрачный заслон или насыщение сигнала в каком-то пикселе), то размытие можно представить себе как обратимый оператор, действующий в пространстве двумерных картинок.

Там есть технические трудности с учетом шумов, так что оператор деконволюции выглядит чуть сложнее, чем описано выше, но тем не менее выводится однозначно.

2. Компьютерные алгоритмы улучшают резкость, предполагая что размытие было по гауссиане. Они ведь не знают детально тех аберраций и т.п., котрые были у снимавшей камеры. Специальные программы, правда, способны на большее. Например если при анализе снимков звездного неба

в кадр попадает звезда, то с ее помощью можно восстановить резкость лучше, чем стандатрными методами.

3. Сложный алгоритм обработки -- это имелось в виду многоэтапный. В принципе, обрабатывать изображения можно итеративно, пуская по одной и той же простой цепочке изображение снова и снова. Асимптотически оно тогда может стретиться к какому-то "идеальному" изображению. Так вот, авторы показывают, что такая обработка, по меньшей мере, не является необходимой.

4. Деталей экспериментов со змеями я не знаю, надо будет почитать.-

1. Я этого не знал. Мне казалось, что размытие (недостаточная резкозть) -- это необратимое преобразование. Допустим, на изображении объективно присутствует некое размытое облако. Как система узнает, что это облако не надо делать резким и что это его истинное состояние?

3. На мой взгляд, итеративное преобразование можно реализовать сделав просто несколько последовательно подключённых слоёв нейронов и тогда преобразование будет проходить за один шаг, но быть итеративным. Сколько нужно итераций, столько и сделать слоёв.-

Вот простой пример размытия. Дан набор значений (x1,x2,x3,x4).

Глаз видит не этот набор, а набор (y1,y2,y3,y4), получающийся таким образом:

y1 = x1 + x2

y2 = x1 + x2 + x3

y3 = x2 + x3 + x4

y4 = x3 + x4

Очевидно, если вы заранее знаете закон размытия, т.е. линейный оператор (матрицу) перехода от иксов к игрекам, то вы можете сосчитать обратную матрицу перехода (закон деконволюции) и по заданным игрекам восстановить иксы. Если, конечно, матрица обратима, т.е. нет необратимых искажений.

Про несколько слоев -- конечно, отмести такой вариант нельзя, но это кажется так неэкономно и так легко нарушимо, что вряд ли стоит ожидать, что эволюция выберет этот путь.-

1. Про оператор

Ну да, понятно. Если преобразование обратимо, то понятно. И тогда вопрос упирается в то, что для обращения преобразования может не хватить точности, диапазона и т.п. и шумы, наверное, могут тут существено навредить. Понятно. Но мне что-то казалось, что именно само преобразование тут необратимое. Хотя с чего бы... Хм...

2. Про слои

Но как же, ведь известно, что именно слоями-то всё в мозгу и организовано. Например, насколько я помню, некоторые из этих слоёв, например, в сетчатке кошки, даже изучены. Она не просто посылает в мозг "пиксели", но дополнительно выделяет в них всякие уголки и границы.-

"Ну да, понятно. Если преобразование обратимо, то понятно. И тогда вопрос упирается в то, что для обращения преобразования может не хватить точности, диапазона и т.п. и шумы, наверное, могут тут существено навредить. Понятно. Но мне что-то казалось, что именно само преобразование тут необратимое. Хотя с чего бы... Хм.." Шумы усиливаются больше, чем сам сигнал. Например, при восьмибитном цифровом "повышении резкости" шумы часто усиливаются ровно в 256 раз лучше, чем сам сигнал, в результате за одну иттерацию выходят в старший разряд. В аналоговой реализации и при достаточно широком диапазоне воспринимаемых яркостей не так страшно. Но в любом случае не сказать, чтоб очень хорошо.

-

-

-

"Очевидно, если вы заранее знаете закон размытия, т.е. линейный оператор (матрицу) перехода от иксов к игрекам, то вы можете сосчитать обратную матрицу перехода (закон деконволюции) и по заданным игрекам восстановить иксы. Если, конечно, матрица обратима, т.е. нет необратимых искажений." Не путайте математику с измерениями. Маскировка младшего заряда погрешностями достаточно не линейна, чтоб испортить результат обратной операции.

-

-

-

"3. На мой взгляд, итеративное преобразование можно реализовать сделав просто несколько последовательно подключённых слоёв нейронов и тогда преобразование будет проходить за один шаг, но быть итеративным. Сколько нужно итераций, столько и сделать слоёв." Нет. Следующий слой начинает обработку ПОСЛЕ предыдущего. Конвейер не позволяет ускорить обработку конкретной порции информации, кроме случаев, когда применяется ради того, чтоб каждую операцию поручить специализированному исполнителю. Он позволяет начинать обработку СЛЕДУЮЩЕГО КАДРА до того, как обработан предыдущий.

-

-

" Если же говорить о невозможности даже такой "точности" из-за слишком примитивного устройства обработки инфракрасного излучения, то и тут, по-видимому, можно не согласиться с немцами: у змеи два таких "устройства", а это дает ей возможность "с ходу" определить "право", "лево" и "прямо" с дальнейшей постоянной коррекцией направления вплоть до момента "визуального контакта". " Нет. Потому что сами датчики не успеют за броском.

Хотелось бы хотя бы косвенных подтверждений, что оно именно так, а не иначе.

Есть т.н. байндинг проблема, которая заключается в том каким образом человек и животное понимают, что ощущения в различных модальностях (зрение, слух, тепло и пр.) относятся к одному и тому же источнику.

Есть множество гипотез http://www.dartmouth.edu/~adinar/publications/binding.pdf

но воз, кажется, и ныне там.

Можно сходу предложить пару алгоритмов, которые, возможно, будут решать вопрос. Но будут ли они иметь отношение к реальности?

-

> Хотелось бы хотя бы косвенных подтверждений, что оно именно так, а не иначе.

Конечно, авторы осторожны в высказываниях и не говорят, что они доказали, что именно так и функционирует инфразрение у змей. Они лишь доказали, что для разрешения "парадокса инфразрения" не требуется слишком больших вычислительных ресурсов. Они лишь надеются, что похожим образом работает орган змей. Так это или нет на самом деле, должны доказать физиологи. -

> Есть т.н. байндинг проблема, которая заключается в том каким образом человек и животное понимают, что ощущения в различных модальностях (зрение, слух, тепло и пр.) относятся к одному и тому же источнику.

На мой взгляд, в мозгу существует целостная модель реального мира, а не отдельные осколки-модальности. Например, в мозгу совы существует объект "мышь", в котором есть как бы соответствующие поля, в которых хранится информация о том, как мышь выглядит, как она слышна, как пахнет и так далее. Во время восприятия происходит конвертация стимулов в термины этой модели, то есть, создаётся объект "мышь", его поля заполняются писком и обликом.

То есть, вопрос ставится не так, как сова понимает, что и писк и запах относятся к одному источнику, а как сова ПРАВИЛЬНО понимает отдельные сигналы?

Методом узнавания. Даже сигналы одной и той же модальности не так-то легко отнести к одному объекту. Например, мышиный хвост и мышиные уши вполне могли бы быть отдельными предметами. Но сова видит их не отдельно, а как части целой мыши. Всё дело в том, что у неё в голове есть прообраз мыши, с которым она сопоставляет части. Если части "ложатся" на прообраз, то они составляют целое, если не ложатся, то не составляют.

Это легко понять на собственном примере. Рассмотрим слово "УЗНАВАНИЕ". Посмотрим на него внимательно. Фактически, это просто совокупность букв. Даже просто совокупность пикселей. Но мы не можем этого увидеть. Слово нам знакомо и потому сочетание букв неизбежно вызывает у нас в мозгу цельный образ, от которого прямо-таки невозможно отделаться.

Так же и сова. Она видит хвостик, видит ушки, примерно в некотором направлении. Видит характерные движения. Слышит шуршание и писк примерно из этого же направления. Чувствует особый запах с той стороны. И это знакомое сочетание стимулов, точно так же как для нас знакомое сочетание букв, вызывает у неё в мозгу образ мыши. Образ цельный, расположенный в цельном образе окружающего пространства. Образ существует независимо и, по мере совиных наблюдений, может очень сильно уточняться.

Думаю, тоже самое происходит и со змеёй. И как в такой ситуации можно вычислить точность одного только зрительного или инфразрительного анализатора, мне непонятно.-

Как мне кажется, узнавание образа -- это уже иной процесс. Речь идет не про реакцию змеи на образ мышки, а о превращении пятен в инфраглазу в образ мышки. Теоретически, можно представить ситуацию, что змея вообще не инфравидит мышку, а сразу кидается в определенном направлении, если ее инфраглаз увидит кольцевые круги определенной формы. Но это кажется маловероятным. Ведь ОБЫЧНЫМИ-то глазами земя видит именно профиль мышки!

-

Мне кажется, что может происходить следующее. Возникает плохое изображение на инфрасетчатке. Оно преобразуется в расплывчатый образ мышки, достаточный для того, чтобы змея мышку опознала. Но в этом образе нет ничего "чудесного", он адекватен способностям инфраглаза. Змея начинает приблизительный бросок. В процессе броска её голова движется, инфраглаз смещается относительно цели и в общем приближается к ней. Образ в голове постоянно дополняется и его пространственное положение уточняется. А движение постоянно корректируется. В итоге финал броска выглядит так, словно бросок был основан на невероятно точной информации о положении цели.

Это мне напоминает наблюдение за собой, когда я иногда могу поймать упавший стакан прям как нидзя :) А секрет в том, что так поймать я могу только тот стакан, который я сам и уронил. То есть, я точно знаю, что стакан надо будет ловить и начинаю движение заранее, корректируя его в самом процессе.

Я читал также, что аналогичные выводы были сделаны из наблюдений за человеком в невесомости. Когда человек нажимает кнопку в невесомости, он должен промахнуться вверх, так как привычные для весящей руки усилия некорректны для невесомости. Но человек не промахивается (если он внимателен), именно из-за того, что в наши движения постоянное втроена возможность коррекции "на лету".-

Наверно я зря в заметке не привел чисел.

Необработанный образ там расплывается почти на всю инфрасетчатку. Там вообще непонятно, где находится предмет, и если прыгать наугад, то есть риск ошибиться градусов на 40-50. Я подчеркиваю, на основании опытов со змеями биологи выяснили, что угловое разрешение -- 5 градусов. Наверняка там рассматривались и предложенные вами варианты поведения.-

Конечно! Я просто излагаю возникающие у меня мысли и сомнения.

Кстати, косвенным подтверждением того, что мозг змеи производит обратное преобразование как предположили авторы, может служить тот обнаруженный факт, что каждый пиксель меряет яркость (температуру) с огромной точностью. Кажется, что если мала резкозть, то не надо увеличивать количество пикселей (и их и вправду мало), но зато надо увеличивать разрядность каждого пикселя (а она и вправду большая). -

Прошу прощения: я чуть выше влез в обсуждение, не увидев ответов (дурная, конечно, привычка)... Мне кажется, что уважаемый dims во многом прав, особенно в том, что действия растянуты во времени. Змея - сравнительно быстрое в движении животное, а это может значить, что экспериментаторы просто не учитывают огромную быстроту коррекции направления движений охотящейся твари. Им кажется, что она моментально выбирает более или менее правильное направление, но так ли это? И потом (повторю из ответа выше) даже по самой размытой картинке змея с легкостью определит общее первоначальное направление - по разной интенсивности частей картинки (тут я тоже согласен со всеми, кто высказывает эту идею). Далее: в реальных условиях среды обитания нет абсолютной темноты; змея, уже приготовившись к финальной атаке, видит свою жертву - не только как инфракрасную картинку, но и обычным зрением - отсюда и абсолютная точность финального броска. Отсюда же, по-видимому, и тот факт, что в большом количестве случаев змеи отказываются от нападения - визуальная оценка показывает, что жертва им "не по зубам" (человек, например, или вообще какое-то более крупное животное чем то, которое они могут употребить в пищу - скажем, заяц или подросший щенок волка).

Но есть еще один аспект, который заставляет усомниться в корректности эксперимента, - расстояние до жертвы в лабораторных условиях. Скорее всего оно очень мало. А чем меньше расстояние, тем более ложное впечатление будет создаваться от точности действий: змея, в абсолютной темноте "увидев" инфракрасную "картинку", моментально повернется в сторону жертвы (оценив ее приблизительное - "лево", "право", "прямо" - положение по разной интенсивности частей картинки); само-собой, что если жертва будет находиться близко, создастся впечатление изумительной точности.

-

-

-

-

Есть множество гипотез http://www.dartmouth.edu/~adinar/publications/binding.pdf

но воз, кажется, и ныне там.

Можно сходу предложить пару алгоритмов, которые, возможно, будут решать вопрос. Но будут ли они иметь отношение к реальности?" А вот это похоже. Не реагировать на холодные листья, как бы они ни двигались и ни выглядели, но при наличии тёплой мыши где то там атаковать то, что и в оптике похоже на мышь и при этом попадает в область. Или же нужна какая то очень уж дикая обработка. Не в смысле длинного последовательного алгоритма, а в смысле умения нарисовать узоры на ногтях дворницкой метлой. Некоторые азиаты даже это умеют хардить так, что успевают миллиарды транзисторов делать. И тот ещё датчик.

Вот и еще одна гипотеза.

Ну как же без модели? Без модели никак.Конечно, возможно и простое узнавание в знакомой ситуации. Но, например, впервые попав в цех, где работают тысячи станков человек способен выделить звук одного конкретного станка.

Неприятность может заключаться в том, что разные люди используют разные алгоритмы. И даже один человек может пользоваться разными алгоритмами в разных ситуациях. Со змеями, кстати, такое тоже не исключено. Правда, эта крамольная мысль может стать надгробным камнем статистическим медодам исследования. Чего психология не перенесет.

По моему, такие умозрительные статьи имеют право на существование, но нужно хотябы довести до схемы эксперимента по проверке гипотезы. Например, исходя из модели расчитать возможные траектории движения змеи. А физиологи пусть сравнивают их с реальными. Если поймут о чем речь.

Иначе, как с байндинг проблемой. Когда я читаю очередную ничем не подкрепленную гипотезу, это вызывает только улыбку.

-

> Вот и еще одна гипотеза.

Странно, не думал, что эта гипотеза нова.

В слюбом случае, она имеет подтверждения. Например, люди с ампутированными конечностями, часто утверждают, что продолжают их чувствовать. Ещё например, хорошие автомобилисты утверждают, что "чувствуют" края своей машины, расположение колёс и т.д.

Это наводит на мысль, что никакой разницы между двумя случаями нет. В первом случае есть врождённая модель своего тела, а ощущения лишь наполняют её содержанием. Когда конечность удаляют, модель конечности ещё некоторое время существует и вызывает ощущения. Во втором случае есть приобретённая модель автомобиля. От автомобиля непосредственно сигналов в организм не поступает, а поступают косвенные сигналы. Но итог тот же: модель существует, наполняется содержанием и ощущается.

Вот, кстати, хороший пример. Попросим автомобилиста наехать на камешек. Он наедет очень точно и даже скажет, наехал, или нет. Это значит, что он по вибрациям чувствует колесо. Следует ли из этого, что существует какой-то алгоритм "виртуальной вибролинзы", которая по вибрациям восстанавливает изображение колеса?-

Стоп, стоп. О чем речь? Вы доступно объяснили что такое психическая модель ситуации. Но понятия о моделях, когнитивных картах, когнитивных схемах это общее место. Вот и в статье "Сознание и разум" в Нейронауках, ?6, 2006 я это дело подробно рассматриваю.

Но где здесь решение байндинг проблемы?-

Как где? По моему мнению, "байдинг-проблема" надумана. Нет никакой разницы между объединением сигналов разных модальностей и сигналов одной модальности. На каком основании их разделили? Вот идут нервные импульсы по ушным нервам. Вот идут нервные имульсы по нервам от правого-верхнего угла зрения. Вот идут нервные импульсы от левого-нижнего. Три канала, по которым идут нервные импульсы. На каком основании объединение 1 и 2 объявляется проблемой по сравнению с объединением 2 и 3? Ни на каком. И то и то -- нервные импульсы.

Следовательно, "байдинг проблема" идентична проблеме построения целостного образа на основе импульсов одной модальности. Например, зрительных. А она решается путём узнавания.

Насчёт станков. Вот если например, сесть в кинотеатре со звуком Dolbi, то фактически звук будет исходить из нескольких, расположенных вокруг зрителя колонок. Но выделить из общего звука звучание отдельных колонок невозможно. Вместо этого восприятие выделяет фиктивные источники в стереофоническом излучении. Например, можно "выделить" звук отдельного ударника, которого на самом деле не существует.-

На уровне импульсов, вообще, ничего понять невозможно. Не знает еще наука способа кодировки образов в нервной системе. И не скоро узнает.

>"байдинг проблема" идентична проблеме построения целостного образа на основе импульсов одной модальности.

Очевидно, что нет.Можно смотреть на источник звука и не понимать, что это он. Т.е. имея целостный зрительный образ можно не иметь целостного образа в двух модальностях.

Вот когда вы напишете алгоритм определения источника звука, тогда я вам поверю.

-

-

-

-

"Довольно любопытно, что если источник света 1, и довольно сильный, то направление на него несложно определить даже с закрытыми глазами - надо поворачивать голову, пока свет не начнёт светить одинаково в оба глаза, и тогда свет спереди. " С такой обскурой "впереди" - это +/- градусов 100. Не верите - попробуйте сделать пару обскур с метровыми объективами и проверьте. И с много лучшими то получается +/- градусов 40. И в природе то источник не бывает один.

Последние новости