После удаления 15% генов бактерии становятся совсем ручными

Кишечная палочка Escherichia coli — излюбленный объект генных инженеров, давно используемый в качестве универсальной биохимической фабрики. Внедряя в геном бактерии различные чужеродные гены, ученые заставляют ее производить разнообразные вещества, применяемые в медицине и химической промышленности, — от простейших аминокислот до сложных биополимеров. У бактерии, однако, есть свои методы борьбы с чужеродным генетическим материалом. После долгих лет работы генные инженеры наконец вывели породу кишечной палочки, практически лишенную способности сопротивляться их манипуляциям. Для этого у бактерий было удалено 15% генома.

Геном различных «пород» (штаммов) E. coli содержит от 4,6 до 5,6 миллионов пар нуклеотидов и порядка 4400–5500 генов. Далеко не все они жизненно необходимы, особенно если речь идет о лабораторных культурах, развивающихся в стабильных благоприятных условиях и не подверженных многочисленным тревогам и опасностям «вольной жизни». Избыточность генома становится очевидна уже при простом сравнении разных штаммов между собой: многие гены, имеющиеся у одних штаммов, отсутствуют у других, и это нисколько не отражается на их жизнеспособности.

Поскольку E. coli давно уже стала не только модельным объектом для биологов, но и важнейшим «средством производства» в фармакологической и химической промышленности, оптимизация ее генома является важнейшей задачей — даже не столько научной, сколько коммерческой.

Многострадальная кишечная палочка, в отличие от обычного химического завода или, скажем, компьютера, все-таки является живым существом, которое возникло естественным путем в ходе эволюции. Поэтому ей присущи кое-какие непременные атрибуты живого, симпатичные биологу, но неприемлемые для промышленника: некоторое несовершенство, иррациональность, неадекватность реакций и непредсказуемость поступков.

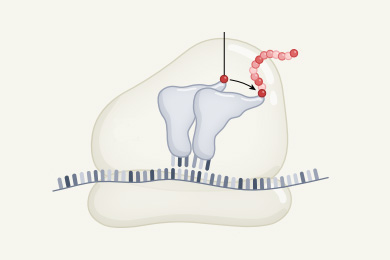

Особенно много проблем для генных инженеров создают многочисленные мобильные генетические элементы — подвижные участки генома, способные перемещаться с места на место. Внедрившись в регуляторную область какого-нибудь гена, мобильный элемент может резко снизить или, наоборот, увеличить его активность, а то и вовсе отключить. В стрессовых условиях мобильные элементы активизируются, что приводит к вспышкам мутагенеза (это — нормальная защитно-приспособительная реакция микроорганизмов на стресс). В результате с большим трудом выведенные «промышленные» штаммы могут быть безнадежно испорчены. Обычно внедрение чужеродных генов снижает конкурентоспособность бактерий, поэтому вновь возникающие мутанты, успешно избавившиеся от навязанного им чуждого генетического материала (те, кому удалось испортить, отключить или вовсе выкинуть из генома чужие гены), быстро вытесняют своих искусственно модифицированных собратьев.

Большая группа ученых из США, Германии и Венгрии в течение многих лет занималась искусственной оптимизацией генома E. coli, удаляя из него «всё лишнее». Работа увенчалась успехом, о чем исследователи сообщили в последнем номере Science. «Лишние» гены выявлялись разными способами. Во-первых, удалению подлежали гены, имеющиеся только у некоторых, но не у всех известных штаммов. Во-вторых, безжалостно удалялись все мобильные генетические элементы и повторяющиеся последовательности (повторы в нуклеотидных последовательностях ДНК опасны тем, что могут слипаться друг с другом, образуя петли, что провоцирует спонтанные геномные перестройки). Удалялись также все гены, необходимые для контролируемых геномных перестроек — например, для обмена генетическим материалом с другими бактериями. На выброс шли и гены, участвующие в образовании всяких внешних придатков, таких как жгутики — органы передвижения. Промышленным штаммам E. coli двигаться вовсе не обязательно. После каждой очередной «ампутации» бактерий тестировали на стандартных лабораторных средах, следя за тем, чтобы не снизилась жизнеспособность.

В итоге удалось получить несколько линий с радикально сокращенным геномом (в общей сложности удалили 14–15% генома, сократив его размер до 3,9 миллионов пар нуклеотидов). Некоторые мобильные элементы успели за время работ размножиться и перепрыгнуть на новые места, так что их пришлось удалять повторно. Но в конечном счете результат превзошел все ожидания. Удалось полностью очистить геном кишечной палочки от мобильных элементов, что привело к радикальному снижению мутагенеза и повышению стабильности генома. В оптимизированную кишечную палочку стали последовательно внедрять различные используемые в промышленности генные конструкции, и оказалось, что стабильность «трансплантантов» резко возросла.

Умение приспосабливаться к изменению условий среды у «оптимизированной» бактерии, естественно, сильно снизилось. Ведь мутагенез, опосредованный мобильными элементами, — одно из основных средств адаптации у бактерий. Например, нормальная E. coli, выращиваемая в среде, где единственным доступным источником углерода является салицин, быстро приспосабливается к этим условиям благодаря возникающим «полезным» мутациям. В большинстве случаев это происходит за счет активизации оперона bgl, что обеспечивается внедрением мобильного элемента в промоторную область оперона. У «оптимизированной» E. coli шансы приспособиться к этим условиям оказались в 10–12 раз ниже, причем во всех случаях, когда адаптация все-таки произошла, это было осуществлено за счет иных мутаций, не связанных с мобильными элементами.

Однако способность адаптироваться к изменению условий не входит в число качеств, необходимых «живой биохимической фабрике». Можно ожидать, что широкое использование в биотехнологическом производстве новых штаммов кишечной палочки, избавленных от «всего лишнего», даст заметный экономический эффект. Не исключено, что данное достижение — лишь один из первых шагов на пути создания искусственных живых существ (или биороботов), геномы которых будут полностью проектироваться человеком.

Источник: György Pósfai et al. Emergent Properties of Reduced-Genome Escherichia coli // Science. 2006. V. 312. P. 1044–1046.

-

Интересно, а система врожденных рефлексов у высокоорганизованных организмом также кодируется через гены? Можно ли удалив соответствующую цепочку отучить теленка сосать мать или заменив/добавив что-либо сделать существо услужливым роботом? Подсчитывал ли кто возможное число комбинаций которые могут кодировать признаки, передаваемые по наследству? Если один ген отвечает за один признак, то это несколько тысяч генов, отвечающих за разные признаки, умноженное на число разных модификаций одного и того же гена? Не мало ли? Есть ли популярный сайт таких генных достижений?

-

По сравнению с бактериями, у высших организмов путь от генотипа к фенотипу (т.е. признакам, в том числе поведенческим) гораздо длиннее и сложнее, и правило "один ген - один признак" к ним в подавляющем большинстве случаев совершенно неприменимо. Каждый ген влияет на множество признаков, и каждый признак зависит от множества генов и от множества внешних факторов.

В некоторых случаях удалось обнаружить связь (не строгую, а только статистическую корреляцию) некоторых аспектов поведения с некоторыми вариантами (аллелями) отдельных генов. Например, некоторые аллели гена дофаминового рецептора D2 повышают вероятность алкоголизма и наркотической зависимости (рецептор у таких людей ослаблен, он хуже реагирует на дофамин, от этого человеку не хватает радости, и он ищет способы искусственной стимуляции своих дофаминовых рецепторов, одним из которых является алкоголь). Можно ли избавиться от алкоголизма, УДАЛИВ ген D2? Да такой человек вообще жить не будет, скорее всего, или будет иметь сильнейшие нарушения в нервной системе.-

То, что гены в конечном итоге определяю фенотип (внешние признаки особи и манеру поведения)- ясно. А что все таки кодирует систему врожденных рефлексов? Куда закладывается программа, диктующая черепашке сразу же после вылупления двигаться к воде, которую она никогда не видела? Или что отвечает за то, что бабочка Монарх во втором поколении должна лететь в сторону Канады, а потомство третьего поколения (не зависимо от района рождения, разбросанного по огромной территории США)- стремиться на зимовку в очень маленький район Мексики?

Где записана программа их поведения?-

Если сократить все обычные в таких случаях длинные и путаные рассуждения, то ответ будет такой: никто этого не знает!

Ясно лишь, что такие врожденные программы поведения - чрезвычайно мультигенные. И не исключено, что каждый такой поведенческий акт кодируется очень тонкими настройками множества - возможно, многих тысяч - генов, контролирующих развитие нервной системы в онтогенезе. И, разумеется, не столько "самими" генами (т.е. их кодирующими областями), сколько регуляторными областями (промоторами), и транскрипционными факторами, которые к ним прикрепляются, и регуляторными районами генов этих транскрипционных факторов...

-

-

-

Возник вопрос: что определяет тот факт, что участок ДНК является мобильным элементом? Его местоположение или его код? То есть, автоматически, если в ДНК образуется определённая последовтаельность пар, эта последовательность получит способность скакать с места на место? Или нужно ещё что-то?

И второй вопрос, по поводу Вашего другого ответа в этой теме: аллель "одного и того же" гена. Здесь уже, как я понимаю, под одним и тем же понимается уже не совпадение кода, а совпадение места в хромосоме?

-

1) код, конечно. Мобильные элементы распознаются по последовательности нуклеотидов. Есть несколько типов МЭ. Типичный МЭ (транспозон) ограничен с двух сторон т.н. инвертированными повторами, благодаря которым он может образовать петельку. А в середине транспозона обычно располагаются гены двух ферментов - транспозазы и интегразы - которые вырезают транспозон и вставляют его на новое место. Едва ли МЭ "образуются" в ДНК, они скорее как вирусы размножаются и распространяются. В отличие от "настоящих" вирусов они не образуют белковой оболочки (и не имеют генов для ее образования), поэтому их горизонтальная передача (не по наследству) затруднена, но все же возможна.

2) Не совпадение места в хромосоме, а высокое сходство кода, свидетельствующее о гомологии (т.е. происхождении от единого предка - под предком в данном случае понимается предковый фрагмент ДНК). Гомологичные гены (в поп. литературе о них часто говорят "один и тот же ген", "тот же самый ген") могут у разных организмов находиться и в разных участках генома. Когда речь идет об одном и том же виде (напр., о человеке), то гомологичные гены практически всегда находятся на одном и том же месте у всех особей. А у разных штаммов одного и того же вида бактерий "один и тот же ген" может находиться в разных местах на хромосоме.

Последние новости